|

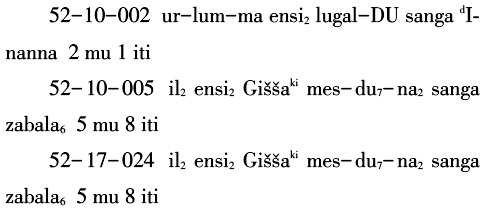

二、乌玛与乌玛的年月计时法 尽管还不能尽如人意,学者们对现存卢伽尔扎吉西铭文,包括“石钵铭文”,已经有相对而言较充分的整理,在语文上能够做到粗知其意。(24)只是要了解卢伽尔扎吉西在乌玛的统治,仅仅凭借“石钵铭文”这样出自卢伽尔扎吉西本人或其书吏之手、礼仪性极强而内容重点甚至并不在记录功业(res gestae)的铭文资料明显是严重不足的。理论上能够补充可靠信息的就是卢伽尔扎吉西当时留存下来的泥板文书档案。这些是最严格意义上的原始材料,是当时当地事件发生进程中的产物,自然能够提供关于当时当地事件的信息。但实际上对它们的整理和研究在相当多的情况下充满各种无法解决的困难,对于早王朝时期留存下来的数量极少而保存状况不良,档案上下文和考古上下文都缺失的泥板文书更是如此。对原始资料的处理远远不是所见即所得那么简单。此前所知的拉格什、扎巴拉(Zabalam)、尼普尔和阿达布等地早年出土的与卢伽尔扎吉西时代有关的泥板文书,兰伯特、鲍威尔、福斯特等分别作过整理和研究,但在重构历史进程的意义上只能说差强人意。(25)而关于卢伽尔扎吉西的讨论,与对所谓乌玛年月计时文书的讨论纠缠在一起,所以要对卢伽尔扎吉西在乌玛的统治有所了解,需要从乌玛年月计时文书说起。 一个世纪以前的1911年左右,文物市场上开始出现有着特别计时标记的早期泥板文书,在之后三四十年间散布于世界各地的博物馆与私人收藏。这些泥板文书所用的计时法用数字分别标出年月日(完整格式:X mu X iti X ud,颇类似于今日某年某月某日顺序标记计时),因此被称作“年月计时文书(mu-iti texts)”。这些文物市场的购得品缺乏关于出土地的准确记录,更无法根据考古挖掘的上下文进行断代,关于出土地和断代的判断也就只能主要依赖文献内证。长期以来,由于法国卢浮宫20世纪初所得的年月计时文书据称出自角卡(Djokha,传统上被认为是早王朝时期乌玛都城所在地),角卡也就成为稍有理由接受的出土地。(26)在缺乏其他信息的情况下,学者们一般便拿角卡作为工作假定,其余则根据内证将年月计时文书的出土地大致判为以角卡为中心的乌玛地区,具体包括扎巴拉等地。(27) 然而,这一点因为最近日本考古队在阿卡里布的重大发现开始变得和具有戏剧性。根据日本考古队的发现,长期以来被学者们假定为早王朝时期乌玛的都城所在地,因此被认为是当时年月计时文书主要出土地的角卡,事实上并不是当时的都城所在地,当然也就很可能不是早王朝时期年月计时文书的主要出土地,尽管相当一部分可以明确断代至早王朝之后的乌玛文献可能如此。日本考古队的挖掘基本上确证早王朝时期的乌玛都城在角卡东南6公里处的阿卡里布(Unm al-Aqarib),古名可能是基沙(  )。(28) )。(28)相比于出土地,乌玛年月计时文书在时间上的分期和断代更充满争议。有的学者将所见同类文书断代在萨尔贡之前的早王朝时期,有的将所见泥板断代在早王朝末期到萨尔贡王朝前期,有的则将所见断至古典阿卡德王朝,也有的断至阿卡德王朝后期到所谓的古提时期。(29)此前最系统的研究是福斯特的专著,该书原本是他1975年在耶鲁大学的博士论文,据他统计,当时已知有487件乌玛年月计时文书,散布在世界各地。(30) 福斯特注意到学者们在此问题上的意见分歧是因为年月计时法在乌玛的使用有相当长的时间,因此年月计时文书所出年代也有相当的时间跨度,本不应该整体断代至哪一个具体的时间点。(31)他认为年月计时法在乌玛的使用源起于卢伽尔扎吉西时代,所以萨尔贡王朝之前的年月计时文书中提到的城主(已如上引  ,音译作“恩西”)就是指卢伽尔扎吉西,而“使用年月计时法的乌玛牢牢地在阿卡德国王的治下”。福斯特认为,卢伽尔扎吉西在位前几年的乌玛泥板采用的是类似拉格什的做法,在表示年的数字符号上用一条横线贯穿。他将这种做法理解为“合写(ligature)”,认为这里的横线可能是相应的年字(MU)的略笔,而这种做法是年月计时文书上年月计时法的滥觞。(32)福斯特根据泥板器型(shape)、书体(script)和收藏史等综合标准对所知年月计时文书的年代作出判断,(33)将所见年月计时文书的主体分作三个档案,分别断代至阿卡德时期的李牧什( ,音译作“恩西”)就是指卢伽尔扎吉西,而“使用年月计时法的乌玛牢牢地在阿卡德国王的治下”。福斯特认为,卢伽尔扎吉西在位前几年的乌玛泥板采用的是类似拉格什的做法,在表示年的数字符号上用一条横线贯穿。他将这种做法理解为“合写(ligature)”,认为这里的横线可能是相应的年字(MU)的略笔,而这种做法是年月计时文书上年月计时法的滥觞。(32)福斯特根据泥板器型(shape)、书体(script)和收藏史等综合标准对所知年月计时文书的年代作出判断,(33)将所见年月计时文书的主体分作三个档案,分别断代至阿卡德时期的李牧什( )、纳兰辛(Naram-Sin)和沙卡利沙( )、纳兰辛(Naram-Sin)和沙卡利沙( )时期。(34) )时期。(34)进入21世纪,伊拉克战后流失出来的年月计时文书近年来开始为学界所知,目前能确认的已经有五百余件,其中意大利银行和西班牙私人收藏的此类文书已经面世,(35)更大量的康奈尔大学和挪威的史可云(  )收藏也有部分已出版,另外部分则仍在准备出版的过程中。(36)对我们的问题极为重要的是,新出年月计时文书至少部分地颠覆了福斯特的结论,特别是关于年月计时法在乌玛使用的时间段。 )收藏也有部分已出版,另外部分则仍在准备出版的过程中。(36)对我们的问题极为重要的是,新出年月计时文书至少部分地颠覆了福斯特的结论,特别是关于年月计时法在乌玛使用的时间段。康奈尔大学所藏下列年月计时文书不可能在卢伽尔扎吉西之后:(37)  众所周知,乌尔鲁玛(Ur-lumma)和伊尔(Il)的在位时间都在卢伽尔扎吉西之前。也就是说,年月计时法在乌玛的使用要远早于卢伽尔扎吉西,反而是在后者在位期间,才一度被“类似拉格什做法的数字标记计时系统取代,在表示年的数字符号上用一条横线贯穿”。(38)证据表明,进入阿卡德王朝时期后,传统年月计时法又成为乌玛计时的标准做法。(39)而早期年月计时文书中涉及的28、29、30年的在位时间,根据新的研究可能属于卢伽尔扎吉西之前的乌玛,很可能是占领并统治乌玛的拉格什王恩安纳吞一世(Enannatum I)之子、恩美特纳(Enmetena)的兄弟美安纳都(Meannedu)任乌玛恩西期间采用他父亲的在位年数为纪年,所以从第17年开始到第32年结束。(40) (责任编辑:admin) |