|

安徽蒙城尉迟寺遗址围沟内的房址经历次发掘,基本被完全揭露,为我们提供了分析大汶口文化晚期聚落内部形态的珍贵标本。我们在这里想根据这些资料对该聚落的人口做一个估计,并进而讨论与当时社会结构有关的一些问题。 一 对史前时代人口规模的推测一直是考古学中的热门话题[1]。虽然很多学者质疑推测的准确性,但正如著名的英国考古学家G. Clark所说:“因为人口密度是评估经济发展的最重要指标,不同时期的人口密度问题正日益受到重视。虽然即使要进行大致准确的人口密度估计也会困难重重,但让我们更难以承受是错过任何获得与人口有关信息的机会。”[2] 西方比较流行的一种推测某聚落内人口数量的方法是依据民族学资料确定每座房屋的居住人数或者人均居住面积,再根据考古发现聚落中的房屋总数获居住总面积,推测整个聚落的人口(聚落人口总数=每间房屋人口数 x 房屋总数;聚落人口总数=总居住面积/人均居住面积)。这一方法在美洲考古中被广泛应用。依据现存的印第安人聚落中每座房屋中的居住人数推测古代印第安人遗址的人口数,被认为是行之有效的方法。但各研究者得出的结论不尽相同,每座房屋的居住人数由2人到7.5人不等,其平均数大致为4人(表一)[3]。对世界各地人均居住面积的民族学研究也显示出很强的地域差异(表二)。 著名英国考古学家Childe早已指出,人均居住面积与环境、社会及心理因素密切相关[4],因此在不同的自然和社会背景下,必然会有很大差异。 表一 不同学者对美洲印第安人家庭规模的推测

本表根据注3中TABLE 1制成 表二 对世界不同地区人均居住面积的研究

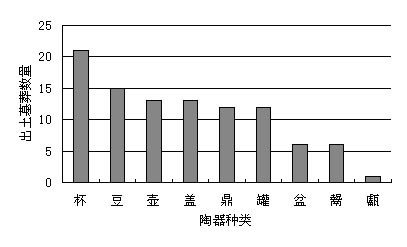

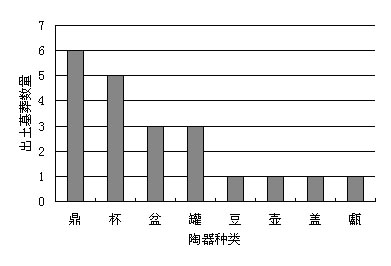

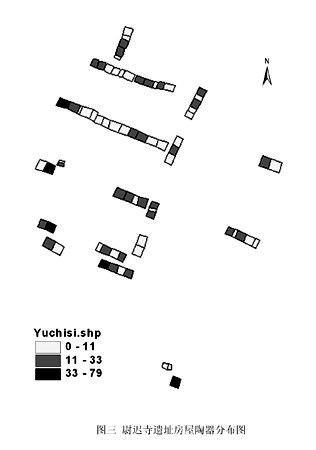

考古学家们也在不断探索利用考古资料进行人口规模推测的方法。通过墓葬数量以及死者的年龄结构进行推测是一种重要的方法[9]。美国考古学家C. G. Turner和L. Lofgren在对美国西部普韦布洛印第安人的研究中,实践了一种很有启发意义的方法。他们根据每座房址中炊煮用陶罐和饭碗的数量进行了人口推测,得出了每个家庭平均有5.3人的结论[10]。Cook则试图根据陶器损坏更换率和遗址发现陶器总数推测人口[11]。 中国考古学家也在不断借鉴和探索推测古代人口的方法,通过墓葬资料推测人口是应用较为广泛的方法之一[12]。在利用房屋遗存对人口进行推测时,学者们采用的方法大致为根据房屋中摆放器物空间以外的剩余空间的面积推测每座房屋中居住的人数。在对陕西临潼姜寨遗址人口进行推测时即采用了此方法[13]。进行这种推测时,一般选择居住面遗物比较丰富的房屋,而且假设因为某种原因,这些房屋中的生活用品基本被全部大致按照房屋使用时期的位置保留了下来。姜寨遗址遗物丰富的房屋大多为面积10~20平方米的小型房屋。F14面积为14.9平方米,居住面上有陶器11件[14],另有石器、骨器、装饰品等。该房址有明显的火烧痕迹,发掘者推测是因偶然失火被烧毁,物品因来不及抢救得以基本按原样保留。房屋内的剩余空间大致可容3~4人居住。F46面积近10平方米,居住面上有陶器15件,剩余面积也只能容3~4人居住。 上述国内外的相关研究,都是我们对尉迟寺遗址人口规模做出推测的重要参考。 二 尉迟寺遗址第一部发掘报告对每座房屋的人口做出了推测,依据是房屋面积和居住面上器物的种类。报告认为,该遗址排房中的大房间使用面积多在10平方米以上,去除摆放物品占用的空间,可供约3~4人居住。屋中多有灶,日常陶器包括炊煮器、饮食器、容器和存储器,种类齐全,几乎都有生产工具。这样的房屋中最可能居住的是一个生产和消费相对独立的核心家庭[15]。这一推测是很有说服力的。 张光直在二十世纪五十年代对美洲新石器时代聚落的研究中即指出村落布局与亲属组织有很高的相关性,一个按规划建造的村落很可能对应一个有血缘关系的社群,每座房屋中居住的可能是核心家庭(nuclear family)或扩展家庭(extended family)。他在研究中还提出了考古实践中确认某座房屋中居住的是核心家庭还是扩展家庭的参考标准。核心家庭的特征包括1)房屋面积适宜一个核心家庭居住,2)房屋中的用品适合少量人使用,3)房屋明显是更大家庭组织的一部分。与此相对,扩展家庭的特征包括1)居住面积较大,2)屋内用品较多,3)聚落中的房址有明显的面积大小和遗物丰富程度差别,若以面积小而遗物少的房屋为核心家庭的标准,面积大而遗物多的房屋明显可以容纳更多核心家庭[16]。可见,房屋面积是推测其中居住人口数量的最重要指标之一,面积大则居住人口多,面积小则居住人口少,是顺理成章的推测。 我国史前居室葬的资料也支持许多单间房屋中很可能居住着包括夫妻和子女的核心家庭的推测。如内蒙古敖汉旗兴隆沟遗址中,发现多例成年男女和儿童在同一房址中埋葬的现象,似乎表明每座房屋中居住着一个核心家庭。其中F22的居住面上,发现有成年男女各一人和儿童二人[17]。内蒙古察右前旗庙子沟遗址房址F8灶坑中有两具人骨,分别为6岁左右和8~9岁的儿童。房址西北角的室内窖穴内有一年龄在18~19岁的女性人骨[18]。将这种核心家庭的人口定为3~4人,当与实际情况相差不远。这一人数与上面提到的各学者对美洲印第安人聚落每座房屋中居住人数的民族学研究的平均数(约4人)也相符。与Turner和 Lofgren根据陶器数量对美国西部普韦布洛印第安人每个家庭平均人数的推测(5.3人)也相去不远。 正如张光直在数十年前指出的、Turner和 Lofgren在实践中又证明的一样,房屋中陶器的数量也是判断居住人口的重要指标。对尉迟寺遗址房屋居住面上遗物丰富,为我们通过分析遗物的数量和种类推断房屋中的人口提供了可能,但该遗址房屋废弃过程是我们开始分析前必须要考虑的一个重要问题。 三 希佛(Schiffer)是力倡加强对考古遗存形成过程进行深入研究的著名学者,他指出,考古学家发掘出来的古代房屋遗存经历过三个阶段,一是居住使用阶段,二是废弃阶段,三是废弃后埋藏阶段。与其它两个阶段相比,废弃阶段要短暂得多,可能在很短的时间中就完成了,但在其中蕴含着丰富的文化内涵,对房屋遗存内容和形式的形成起着至关重要的作用。如果忽略对废弃过程的充分思考,考古学家就很难对揭露出的房屋遗存做出适当的分析[19]。希佛特别指出,仪式活动(ritual)在房屋废弃过程中扮演了重要角色,并直接影响着居住面上遗存的形成。 我国史前房屋废弃习俗的研究早已引起学者的注意。王仁湘1982年即讨论过弃屋居室葬问题[20],随后有陈星灿[21]、杨虎、刘国祥[22]等论及。王仁湘近年又发表文章,对相关研究做全面梳理[23],补充了新的资料,并对其内涵进行深刻剖析,使得对这一特殊习俗的研究再次引起学者们的关注。李新伟也曾撰文较全面地列举过我国史前考古中发现的可能与房屋废弃有关的仪式活动,其中包括移灶、弃屋居室葬、焚毁房屋、有意摆放器物、毁器等[24]。 尉迟寺发掘者的最新观点认为,尉迟寺房屋是被人为毁坏的。因为“每一排(组)房子倒塌后的红烧土堆积,都非常规整,而且这种现象在每排房基清理之前都是一样的平整,就是说,房子在毁坏过程中只有经过了有意识的掩埋,才会出现平整和有规律的堆积,如果是自然过程中的倒塌,其堆积表面应该出现高低不平的现象,倒塌的范围也不会如此规整”。尉迟寺第一部报告曾指出,尉迟寺房址中的陶器、骨器和蚌器多有火烧痕迹,房屋废弃前很可能经过火烧。但正如发掘者指出的,这类红烧土房屋可燃物很少,不容易起火;若真发生了火灾,居民也应该有时间把器物抢运出来,不会留下如此大量的遗物。因此,即使房屋废弃时确实发生过火烧,有意放火焚烧的可能性很大,火烧是废弃仪式的一部分。这种习俗在我国史前时代颇为常见。上面提到的姜寨遗址F14很可能也是在废弃时被有意烧毁的。陕西西安半坡遗址2号房址中也有明显的火烧痕迹,而且其居住面上的器物极其破碎,似是被有意毁坏,火烧和毁器可能都是废弃仪式的组成部分[25]。我国史前有居室葬的房屋也多明显是被烧毁的,庙子沟遗址许多有居室葬的房屋、河南洛阳王湾遗址F3[26]、湖北均县朱家台遗址F2[27]等都是这种情况,火同样是在举行废弃仪式时被有意点燃的。 房屋废弃时可能会发生器物被集中摆放的情况。尹家城遗址房址F204居住面上有76件陶器,包括炊器、食器和贮藏器。其中炊器13件,包括12件鼎和1件甗,明显超出其中居民所需的日常陶器量。尉迟寺遗址房址F33和F37中遗物非常丰富。F33面积17.43平方米,居住面上有遗物83件,包括18件鼎和14件杯;F37面积17.71平方米,居住面上有遗物67件,包括21件杯。两座房屋都是有灶的居室,应该不是储藏间,而其中的遗物数量也明显超出屋内居住人口日常所需,这些物品显然是在废弃时因为某种原因被放置在屋内的。 尉迟寺遗址房址居住面上的器物总数为1077件,其中陶器为948件,约占88%。居住面上保存有如此众多的陶器,在目前发现的史前遗址中是少见的。河南淅川下王岗遗址仰韶文化第三期遗存也有长排房建筑,共有房屋33间,绝大部分房间内没有遗物[28]。因此我们推测这948件陶器很可能非常接近聚落废弃时居住人口的日用陶器总数,在聚落居民迁徙时,因不便携带或因某种原因不愿携带这些陶器,便把它们全部弃置在房屋中。 至此,我们可以做出以下推论,作为下面根据陶器数量和种类推测尉迟寺聚落人口规模的假设前提:1)尉迟寺遗址是在某种特殊情况下被有意识、有计划废弃的;2)废弃发生时,当时居民因不便携带或由于某种原因不愿携带其日用陶器,便把它们几乎全部弃置在房屋中;3)因为受发生在废弃时的仪式活动的影响,呈现在考古学家面前的每间房屋中的遗物在种类、数量和摆放位置上与该房屋使用时期都是有区别的。 四 按照张光直提出的标准,“房屋中的用品适合少量人使用”是判断房屋中居住着核心家庭的重要标准。根据历次发掘的结果,尉迟寺聚落中10平方米以上,且大多有灶的大房子约有58间[29],平均每间拥有陶器约16件(948/58),这对于一个3~4人左右的核心家庭来说,是个可以接受的数量。也就是说,陶器的数量支持大房间居住3~4人的推测。下王岗遗址排房中遗物最丰富的房屋F39,面积18.79平方米,与尉迟寺的许多房址面积近似。该房址有火烧痕迹,火烧有可能也是房屋废弃仪式的一部分,屋中的大部分日用陶器被保留在了居住面上,共有11件,与尉迟寺房址陶器平均数接近。估计10余件陶器是当时一个一般核心家庭的日常所需。 除了对陶器总数的分析,如果能够确定某种器物基本上是每个居民拥有1件,那么这种器物的数量应该接近整个聚落居民的数量。对尉迟寺遗址大汶口文化墓葬随葬品种类的分析可以为我们确定这类器物提供一些线索。  图一 尉迟寺遗址大汶口文化土坑墓随葬陶器出现频率  图二 尉迟寺遗址大汶口文化土坑墓随葬陶器单独出现频率 尉迟寺遗址大汶口文化墓葬中有很大一部分是瓮棺葬,绝大部分除了作为葬具的陶器外,无其它随葬品。土坑墓共112座,其中多半没有任何随葬品。有随葬品的墓葬有50座,其中有陶器随葬的为41座,主要器类的出现频率见图一[30]。可以看出,陶杯是最普遍的随葬器物,共有21座墓葬出土。除了总出现频率,还有一个判断器物与个人对应关系的重要指标,就是器物单独出现频率。随葬陶器的41座墓中,共有21座只有1件陶器出土,各类陶器的出现频率见图二,可以看出,陶杯在5座墓中是唯一的随葬陶器,其单独出现率仅次于鼎。此外,在极少的可以确定有随葬品的瓮棺葬中,有3座(M162、M194和M321)的随葬品有陶杯各1件。有陶杯随葬的21座土坑墓中,11座只有1件陶杯,其余10座有2~8件不等。出土多件陶杯的墓葬多等级较高。如出土有1件觚形杯、2件高柄杯的M136共有29件随葬品,包括猪下颌1件、猪獠牙2件、獐牙5件和玉坠1件。出土有1件觚形杯、1件折腹杯和1件高柄杯的M147为一有二层台的成人墓,随葬品17件,包括獐牙、鳖甲和玉坠等,墓主头骨和胸骨还残留有红彩,觚形杯上也有红色彩绘。可见,拥有多件杯者,多是身份特殊人物。因此,我们可以推测,陶杯在尉迟寺聚落中有很强的与个人的相关性,尉迟寺居民每人很可能至少拥有1件陶杯,而且除去某些特殊人物外,大多数人很可能只拥有1件陶杯,遗址房屋居住面上陶杯的总数应该与聚落居住人口总数相差不远。尉迟寺房屋居住面上共出土各类陶杯201件,58间大房屋中平均每间3.5件,按每人大致拥有1件陶杯计算,这与每间大房屋中居住3~4人的推测正相符合。 鼎虽然在土坑墓中的出现率排在第5位,但其单独出现率确高居第1。在21座只有1件陶器随葬的墓中,6座随葬的是1件鼎。此外,在170多座瓮棺葬中,鼎是仅次于罐的重要葬具,共有117件鼎在81座瓮棺葬中被当做葬具使用,其中55座使用了1件鼎,18座使用了2件,7座使用了3件,1座使用了5件。鼎的个人相关性也非常高。尉迟寺房屋居住面上共出土各类陶鼎205件,58间大房屋中平均每间也是3.5件,按每人大致拥有1件计算,与每间大房屋居住3~4人的推测也是符合的。 综上所述,根据现有的资料,推测尉迟寺遗址大房屋每间居住着3~4人的核心家庭是合理的。一般认为,聚落内部的房址布局与亲属关系密切相关。Gargett和Hayden的民族考古学研究也表明,亲属关系对聚落的布局有很大影响,一般情况下,亲属关系越近的家庭居住得也越近[31]。在对我国史前聚落,如半坡[32]、姜寨遗址[33]的分析中,学者们也大多认同房屋布局反映着亲属关系[34],并大体按照距离远近对房屋进行分组[35]。尉迟寺遗址相连成排的房址可看作一个更高一级的基本社会单元,对应着包含若干核心家庭的扩展家庭。根据最新的发掘成果,聚落中有20个这样的单元[36]。其中F39同排中的其它房屋已遭破坏,只剩下它作为该单元的代表。F37、F38与F53~F63连成一排,其中F55与F56间有错位,而且F55的东墙(实际上是主墙)和F56的西墙(实际上是主墙)没有完全相连在一起,故以此两间房屋为分界,将此排分为两个单元,即F37单元(包括F37、F38和F53~F55)和F56单元(包括F56~F63)。小的扩展家庭包括两个核心家庭,人数在6~8人,大的扩展家庭包括如F56单元,则可能有近30人。由现存的大房屋数量看,当时聚落人口大致为174~232人。考虑到有些小房屋也可能住人,并且有些房屋已经被破坏,实际人口可能会达到300多人。 五 上面我们通过对陶器数量和种类的分析,提出了支持尉迟寺遗址大房屋居住着3~4人的核心家庭这一推测的证据。下面,我们将借助地理信息系统软件进一步分析各类遗物在房屋中的分布情况,探讨各核心家庭之间、核心家庭和扩展家庭之间及各扩展家庭之间的关系。 地理信息系统是以电脑为工作平台处理空间数据库的系统,它可以对各种空间要素进行表现、分析、对比以至运算[37]。大约在二十世纪七十年代,常常要进行空间分析的考古学家们开始对地理信息系统产生兴趣[38],至八十年代,它被广泛运用于遗址位置预测、文化遗产管理及聚落形态分析[39]。九十年代,随着一些中外合作考古项目的开展,这一方法开始被介绍到中国考古学界[40],河南颖河流域考古调查[41]、安阳考古调查[42]、伊洛河流域考古调查[43],山东日照两城考古调查[44]和内蒙古赤峰半支箭河考古调查[45]等项目中都有地理信息系统研究的参与。这些研究均与区域性的聚落调查结合,可以说是地理信息系统的宏观运用,其最终结果虽然还没有全面公布,但已经显示出地理信息系统与考古学相结合的诱人前景。 我们的分析关注的是一个聚落内部遗物的分布,是对地理信息系统应用的新尝试,可称微观应用,使用的数字化软件为Cartalinx[46],分析软件为Arcview。操作程序大致是1)将遗址平面图扫描并转化成特定格式做为数字化的底图;2)在Cartalinx界面中以鼠标描绘每一座房址,将其数字化,Cartalinx会自动生成一个表格,每个房址占有一行;3)在表格中设定各列的内容,并填写。我们设定的内容有房址的面积、遗物总数、陶器总数、石器总数、骨器和骨骼总数、各类陶器包括罐[47]、鼎、杯、盖、壶、拍、纺轮、瓮[48]等的总数、石器种类、骨器或骨骼的种类等;4)将数字化的房址和对应的表格转化为适用于Arcview的格式;5)在Arcview中生成各种表示遗物在房址中分布情况的示意图。我们选择按遗物数量将房址分为三个等级,分别用白、灰、黑色表示,遗物最多者为一级,用黑色表示。  图三 尉迟寺遗址房屋陶器分布图 从陶器分布图上(图三)可以看出:一、二级房屋作为一个整体在各单元中的分布是比较均衡的,除F76单元和残破的F40单元外,每单元都有二级或(和)一级房屋,而且含3间以上房屋的单元多有2间,含3间以下房屋的单元多有1间。但图上也清楚地反映出同单元内各房屋间等级差别明显,绝大多数单元内,器物集中在一两个房间。如上所述,这种集中摆放不一定是房屋使用时期的情况,而很可能是在废弃时发生的,正如有学者所述,或许与宴饮仪式有关[49]。但废弃时之所以把器物摆放在某一房间内,说明了该房间的重要性要超过同单元的其它房间。也就是说,在一个扩展家庭内,有的核心家庭的地位可能要超过其它核心家庭。通过对各房屋单元陶器数量的统计分析,可以进一步发现各扩展家庭之间关系的线索(表三)。 表三 尉迟寺遗址各房屋单元出土陶器统计表

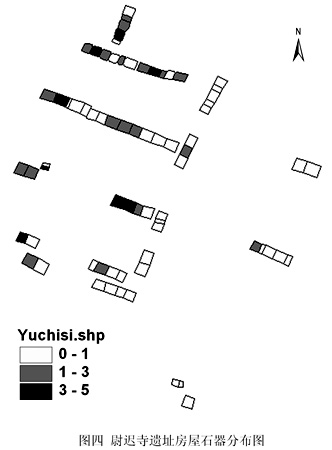

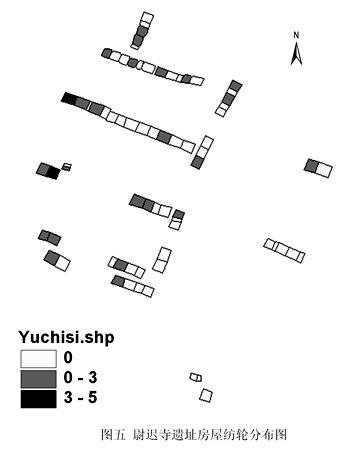

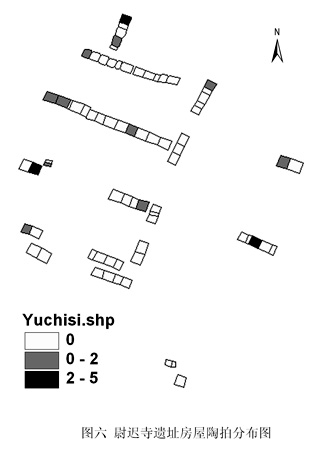

注:加*者为单元内各房间陶器平均数接近整个遗址房屋陶器平均数的房屋单元 由表三可以看出,在19个保存较好的房屋单元中,有10个(53%)单元内的大房子平均陶器数与整个遗址房屋陶器平均数(16件)比较接近。若将距离较近的F8和F19两单元、F37和F56两单元和F68、F72、F76三单元分别看做一个整体,则其大房子平均陶器数分别为14件、约12件和约16件,也与整个遗址房屋陶器平均数比较接近。这表明相邻的房屋单元可能有更密切的关系,也就是说相邻的扩展家庭可能组成了更大的血缘组织。F30、F32和F39单元大房子平均陶器数大大超过16件,但这些房屋都位于遗址破坏较严重的区域,其周围有些房屋可能被破坏了。如果原来F30周围还有2间、F32周围有3间、F39周围有1间大房子,则三个单元的大房子陶器平均数均会接近16件。这样,除了F64单元外,各单元大房子平均陶器数都接近16件。也就是说,如果以拥有的平均日用陶器量来衡量,扩展家庭间和包含有若干相邻扩展家庭的血缘组织间是基本平等的,几乎没有贫富差别。 尉迟寺遗址房址中出土石器数量很少,只有91件,不足陶器的十分之一。可能部分石质工具被居民带走了。由石器分布图可以看出(图四),一级房屋分布在7个房屋单元中,二级房屋分布在13个房屋单元中,19个保存较好的房屋单元中,14个(74%)有一、二级房屋。总的看来,石器在聚落西部分布情况是比较均匀的,值得注意的是东部的4个单元只有1间二级房屋。如果说残留在居住面上的这些石器能多少反映些当时的生产组织情况的话,那么西部的大部分房屋单元或扩展家庭应该是比较独立的生产单位。  各间房屋中纺轮共出土了43件,由其分布图上可以看出(图五),虽然一级房屋只有两处,但二级房屋分布在15个房屋单元中,分布均匀程度与石器相当,也没有明显的集中。同样值得注意的是,东部的4个单元只有1间二级房屋。如果这些残留的纺轮能够多数反映当时的纺织手工业的生产组织情况的话,那么西部的大部分扩展家庭应该有比较独立的纺织生产。  各房间出土的可能与制陶有关的工具陶拍的数量为26件。由其分布图上可以看出(图六),11个房屋单元都有一、二级房屋分布。东部房屋有1间一级房屋,1间二级房屋。总体上看,分布也是比较均匀的,反映出多数扩展家庭可能有自己的制陶手工业。 综上所述,陶器、石器、纺轮和陶拍的分布情况均显示,尉迟寺聚落各扩展家庭之间虽然存在差别,但基本上是贫富平等的独立生产和生活单位。  目前大汶口文化的墓地的资料要远多于居住遗址[50]。墓葬资料显示,大汶口文化中晚期开始,墓葬呈现明显的等级分化,表明社会复杂化进程加快,一些重要的文明因素开始孕育[51]。尉迟寺遗址是唯一被基本完整揭露的大汶口文化晚期遗址,却反映出扩展家庭之间的相对平等。遗址和墓地这一耐人寻味的差别,值得我们深入探索。 注释: [1] Hassan, F. A. (1978). Demographic archaeology. Advances in Archaeology Method and Theory. M. B. Schiffer. New York and London, Academic press. 1: 49-103. [2] Clark, G. (1957). Archaeology and Society. London. p.244. [3] Kolb, C. (1985). "Demographic estimates in archaeology: contributions from ethnoarchaeology on Mesoamerican peasants." Current Anthropology 26: 581-599. [4] Childe, V. G. (1951). Social evolution. London: Watts Press. [5] Naroll, R. (1962). Floor area and settlement population. American Antiquity 27:587-89. [6] Leblanc, S. (1971). An addition to naroll's suggested floor area and settlement population relationship. American Antiquity 36:210-211. [7] Casselberry, S. E. (1974). Further refinement of formulae for determining population from floor area. World Archaeology 6:117-22. [8] Cook, S. F. (1972). Prehistoric demography. Addison-Wesley: Reading, Mass. [9] Hassan, F. A. (1981). Demographic Archaeology. New York & London. [10] Turner, C. G., and L. Lofgren. (1966). Household size of prehistoric Western Pueblo Indians. Southwestern Journal of Anthropology 22:117-32. [11] Cook, S. F. (1972). "Can pottery residues be used as an index to population?," in Contributions of the University of California Archaeological Research Facility, vol. No.14, pp. 17-40. [12] 朱乃诚:《人口数量的分析与社会组织结构的复原》,《华夏考古》1994年第4期。 [13] 半坡博物馆、陕西省考古研究所、临潼县博物馆:《姜寨——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,1988年。 [14] 对于各房址居住面上遗物种类和数量,原报告文字叙述和附表一多有不符,本文主要参考文字叙述中的数据。 [15] 中国社会科学院考古研究所:《蒙城尉迟寺》,科学出版社,2001年。 [16] Chang, Kwang-chih (1958). "Study of the Neolithic social grouping: Examples from the New World." American Anthropologist 60: 298-334. [17] 刘国祥:《兴隆沟聚落遗址发掘收获及意义》,《东北文物考古论集》,科学出版社,2004年,页58-74。 [18] 内蒙古文物考古研究所:《庙子沟与大坝沟》,中国大百科全书出版社,2003年。 [19] LaMotta, V. M. and M. B. Schiffer (1999). Formation processes of house floor assemblages. The Archaeology of Household Activities. P. M. Allison. London and New York, Routledge: 19-29. [20] 王仁湘:《奇特的房屋捐弃之风》,《化石》1982年第1期。 [21] 陈星灿:《史前居室葬俗的研究》,《华夏考古》1989年第2期。 [22] 杨虎、刘国祥:《兴隆洼文化居室葬俗及相关问题探讨》,《考古》1997年第1期。 [23] 王仁湘:《史前捐弃房屋风俗的再研究》,《中原文物》2001年第6期。 [24] 李新伟:《我国史前房屋的废弃习俗》,《考古求知集》,中国社会科学出版社,1997年。 [25] 中国科学院考古研究所、西安半坡博物馆:《西安半坡》,文物出版社,1963年。 [26] 北京大学考古实习队:《洛阳王湾遗址发掘简报》,《考古》1961年第4期。 [27] 中国社会科学院考古研究所长江工作队:《湖北均县朱家台遗址》,《考古学报》1989年第1期。 [28] 河南省文物研究所、长江流域规划办公室考古队河南分队:《淅川下王岗》,文物出版社,1989年。 [29] 未计算残破的F40和F41。 [30] 本文只按照大的器类进行统计,杯包括了各种形式的杯,如大高柄杯、小高柄杯、觚形杯、单耳杯等。 [31] Gargett, R. and B. Hayden (1991). Site Structure, kinship, and sharing in Aboriginal Australia. The Interpretation of Archaeological Spatial Patterning. E. M. Kroll and T. D. Price. New York and London, Plenum Press: 11-32. [32] 中国社会科学院考古研究所:《西安半坡》,文物出版社,1963年。 [33] 巩启明、严文明:《从姜寨早期村落布局探讨其居民的社会组织结构》,《考古与文物》1981年第1期。 B李新伟、贾笑冰:《探讨姜寨一期聚落的重新分组》,《考古》1995年第9期。 [34] 严文明:《中国新石器时代聚落形态的考察》,《庆祝苏秉琦考古五十五年论文集》,科学出版社,1989年。 [35] 李新伟、贾笑冰:《探讨姜寨一期聚落的重新分组》,《考古》1995年第9期。 [36] F36未计算在内。为简便起见,不对各单元编号,下文以每单元编号最小的房屋代指该单元,如F19单元包括F19至F23一排房址。 [37] Green, S. W. (1990). Approaching archaeological space: an introduction to the volume. Interpreting space: GIS and archaeology. E. B. W. Zubrow. London & New York & Philadelphia, Taylor & Francis: 3-8. [38] Zimmerman, L. J. (1977). Prehistoric Locational Behavior: A computer simulation. Iowa City, University of Iowa Press. [39] Clarke, K. C. (1986). "Advances in Geographical Information Systems." Computers, Environment, and Urban Systems 10 (3-4): 175-184. [40] 高立兵:《时空解释新手段 - 欧美考古GIS研究的历史、现状和未来》,《考古》1997年7期,页89-95。 [41] 河南省文物考古研究所、密苏里州立大学人类学系:《河南颖河上游考古调查中运用GPS与GIS的初步报告》,《华夏考古》1998年1期。 [42] Rapp, G. R., Jing Zhichun, et al. (2000). Anyang Project: Co-evolution of Human Societies and Landscapes, Annual Report for 1998-1999. Unpublished report. [43] Qiao, Yu (2003). Development of complex societies in the Yiluo region: A GIS based population and agricultural area analysis, (unpublished MA thesis). [44] 中美联合两城考古队:《山东日照市两城地区的考古调查》,《考古》1997年4期。 [45] 赤峰中美联合考古研究项目:《内蒙古东部(赤峰)区域考古调查阶段性报告》,科学出版社,2003年。 |