|

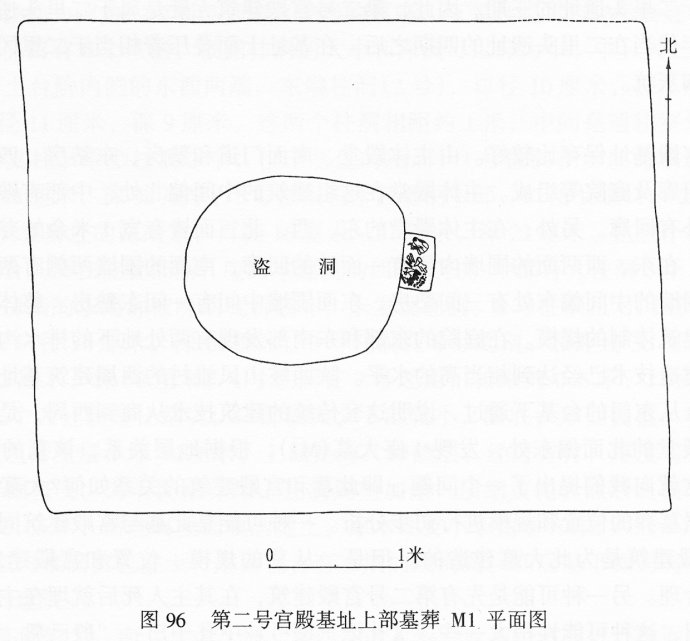

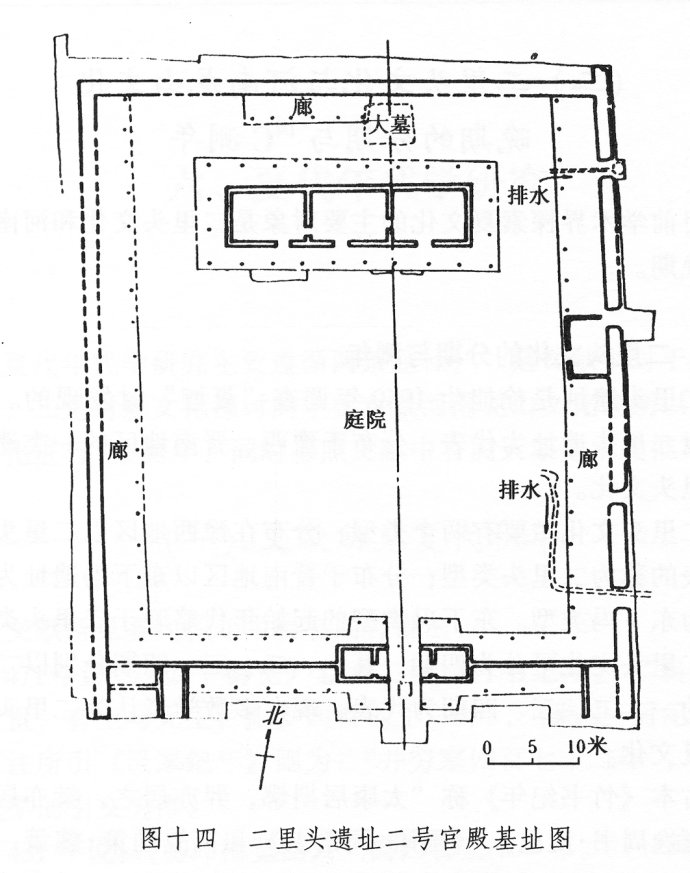

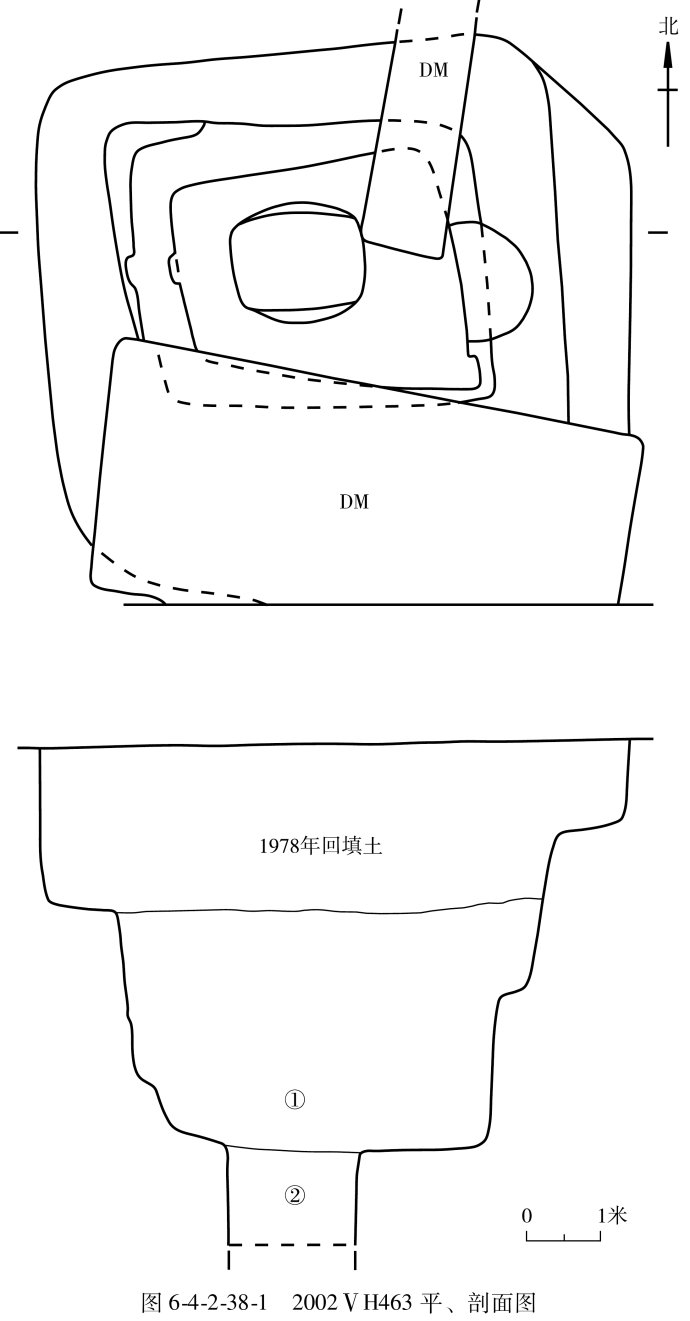

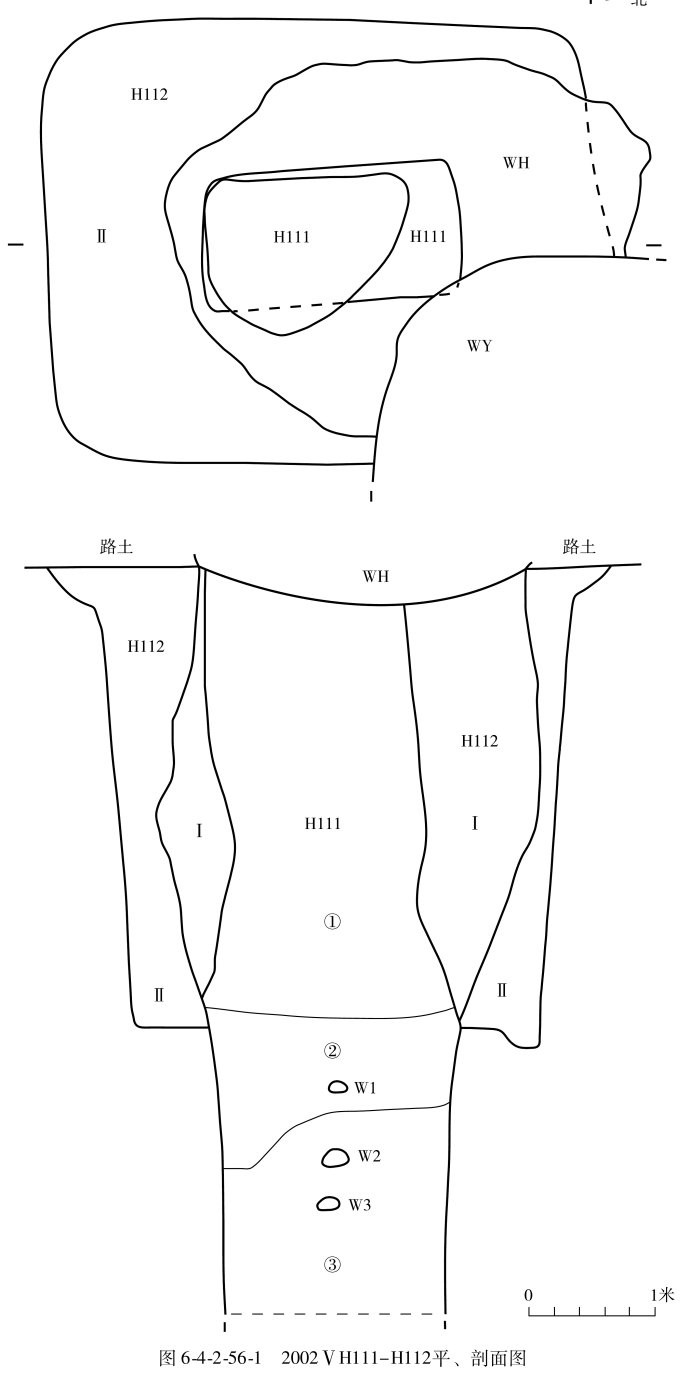

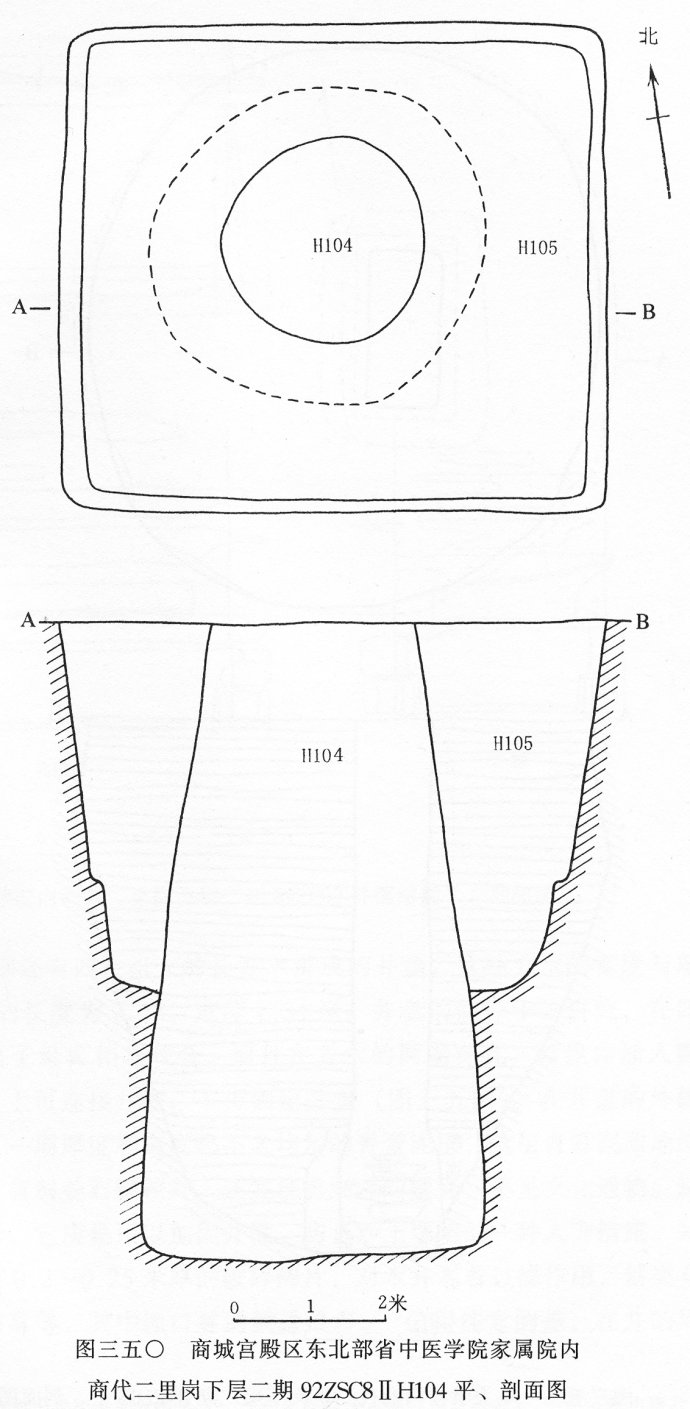

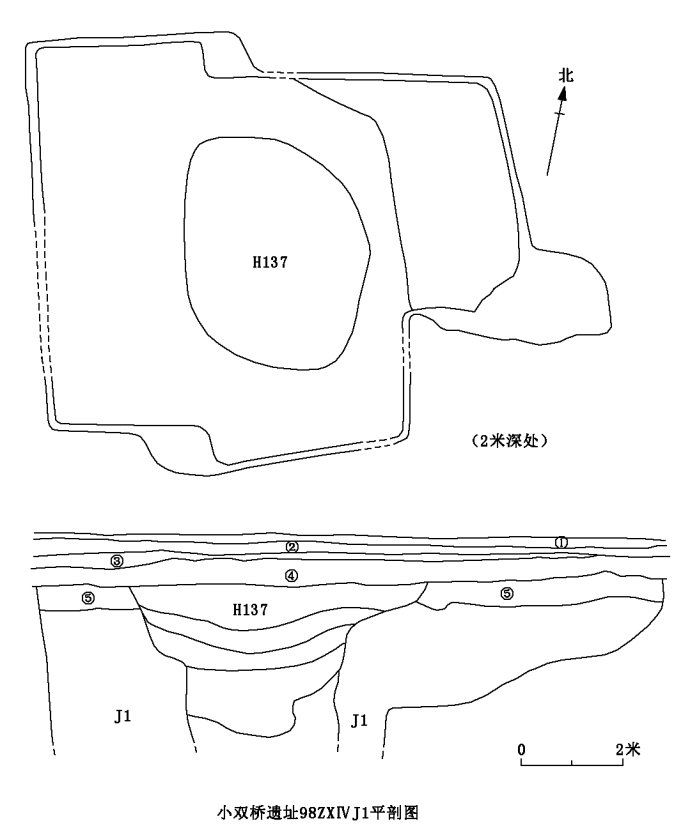

摘要:著名的二里头遗址“1号大墓”,一直以来被当作研究二里头国家“金字塔”式社会结构的重要资料。2002年的再发掘以及相关比较分析表明,该遗存并非墓葬,而应是带有夯土井坑的水井。类似遗存多见于二里岗文化时期的郑州商城,而二里头遗址二里头文化晚期所见,应是此类水井遗存中最早的。该遗存定性上的种种问题,都可以从对原始材料的分析梳理中窥知。 关键词:二里头;大型墓葬;夯土井;学术史 作为探索夏商文化及其分界乃至中国早期文明史的关键性遗址,偃师二里头都邑的考古发现一直令人瞩目。其中的一项重要发现,尤其让人耳熟能详。那就是在该遗址已发掘的400多座二里头文化墓葬中仅有的一座“大墓”,称其为二里头国家社会结构金字塔的塔尖也不为过。 该“墓”发现于1978年秋对二号宫殿基址的发掘中,最早见于发掘简报(以下简称《简报》)[1],编号为M1,学界习称“1号大墓”。《简报》的结语部分如此评述道:“二号宫殿遗址北部有一与之同时的大墓。规模与殷墟妇好墓相当,这是我国迄今所知最早的大墓。它在整个建筑中所处的地位,它们之间有无主从关系,二号宫殿遗址是否属宗庙之类的建筑,都是值得我们思考的。” 《简报》对其性质的论断,基本上为学界日后的讨论研究所沿用。较早对二里头文化墓葬进行系统梳理的论文,都将该“墓”作为唯一的大型墓加以讨论。[2]下述对“1号大墓”及其所处的2号基址(习称“二号宫殿”)的评述具有典型性: “大型长方竖穴墓,从墓室占地面积庞大的现象看,其非二里头文化时期的贵族墓或王者墓莫属。这种墓形,奠定了二里岗商文化时期贵族墓发展的基础,对进一步探索殷商时期陵墓制度的渊源尚具有特别的意义”[3]。 “大墓坐落在二号宫殿的中线的位置上,这不仅表明大墓与殿基是一组完整的建筑体系,而且还表明大墓在这组建筑中居于首要的地位……宫殿基址还是围绕大墓而修建的,殿址从属于大墓……在如此显贵的统治者的墓葬之前,营建如此规模的宫殿并被用于对死者的祭祀,这表明,二号宫殿绝不是一般的祭祀性建筑,而应是王室宗庙建筑”[4]。 “根据它埋葬的特殊位置和墓坑的规模,足以把墓主人看成是一位国王。同时也说明二号建筑乃是专为奉祭先王而设的宗庙,与一号宫殿的性质不同”[5]。 而就目前的认识而言,这处遗迹并非“大墓”;如是,则二里头国家社会结构的金字塔塔尖也就不存在了。回顾发现与探索历程,围绕这座“大墓”的学案,发人深省。 一 还是回到对相关原始材料的分析。 关于“1号大墓”的报道,《简报》中的叙述仅数百字,没有发表平剖面图和图版。后来出版的正式发掘报告(以下简称《报告》)[6],对其编号为“VD2M1”,介绍此遗迹的字数和内容与《简报》基本相同,仅多发表了一张平面图(图1)。按照学术惯例,如此重要的一座“墓葬”,没有发表剖面图及图版,应当说是不合常理的。另一例外之处,是该“墓”并未被放入《报告》“墓葬”一节,而是作为2号基址的组成部分加以介绍的。  图1 《报告》中的“1号大墓”平面图 《简报》和《报告》都强调“墓的南北中轴线与南面门道的中轴线相应,北面的大墓与南面的塾房在一直线上”。这一方位与定性推断在《夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告(简本)》的“图十四 二里头遗址二号宫殿基址图”(图2)[7]上得到了强化。  图2 《简本》中“大墓”与门塾的连线示意 对比《简报》,还会发现正式《报告》比前者又少了一项内容。《简报》在述及该“墓”的出土物时,曾交代“(打破该‘墓’的)汉墓墓道东壁内深2.5米处出一陶龙头,龙头上有朱砂或硃漆”。这一描述方式,交代了出土物与晚期遗迹的相对位置而没有提及在早期遗迹中的位置。这件龙头,后来经常被学者引用,作为“1号大墓”规格之高,甚至相当于王墓的证据之一。《报告》编写者最终剔出了这件器物,想必是有原因的。最易使人联想到的,是它很可能属于汉墓墓道内的出土物,而与此“墓”完全没有关系。 《简报》确认M1“被盗”,为“随葬品”的贫乏提供了极好的解释理由。而“在盗洞发现少量朱砂和漆皮及蚌饰片”(《简报》),后来则被引申为“底铺朱砂”[8]、“残存漆木棺”[9],进一步强化了这处遗迹属于“大墓”的叙事。 二 最早对该遗迹表现出存疑态度的,应该是日本京都大学的冈村秀典教授。他在2003年出版的《夏王朝——王權誕生の考古學》一书[10]“墓葬的阶层性”一节里写道:“可以被认定为王墓的大型墓尚未发现”,此外只字不提“1号大墓”。插图“二号宫殿址”中,所有遗迹也只有线条而不加文字。在无法肯定也没有条件否定的情况下,能有如此平实的思考和表述,是极为难能可贵的。 杜金鹏大概是最早对该遗迹为墓葬说持否定态度的学者。他在2005年发表的论文[11]中,专辟“‘大墓’的年代与性质”一节加以分析: “在二里头二号宫殿主殿后面,有一个竖穴式深坑,编号M1……细检有关资料,笔者认为‘墓葬说’值得怀疑,理由如下: “一,所谓‘墓室’的面积,比二里头遗址通常所见中型墓葬之墓室面积要小,不适合放置棺木。据报道:‘墓室’长1.85、宽1.3,通深6.1米。根据二里头遗址历年发掘资料,凡是出土铜器、玉器的中型墓葬的墓室,长度一般在2米以上,不少小型墓葬也达到1.8米,中型墓葬的墓室深度一般为1.5米以内。二号宫殿的这座‘大墓’的墓室长度作为中型墓葬尚嫌短狭,与大型墓葬更当有些差距。 “二,在二里头遗址,无论是小型墓还是中型墓,其方向以南北向占绝大多数,东西向墓葬只是极少数。二号宫殿的这座'大墓'为东西向,与二里头常见墓葬的方向不同。它的深度又异乎寻常达到6米以上,也与正常墓葬的可能深度不相称。 “三,‘大墓’的二层台为生土,不是椁室外囤积的填土,而只是防止土壁坍塌的措施;二层台高度不一,西高东低。《D2简报》、《报告》说:墓室深度为中部1.2、西部1.7、东部0.95米,相差较大,与一般墓葬周圈二层台高度相仿,以便承托椁盖的情形不同,再次表明这只是收缩坑穴以防坍塌之措施。 “四,'在墓室底部出土有少量烧过的骨头渣',当时未作科学鉴定,不排除是祭祀时牺牲品。填土中发现盛在漆匣中的狗,在坑口出土卜骨一块,这类遗存墓葬中虽可存在,但祭祀坑中同样具有这类遗存。 “总之,所谓的'大墓'并非墓葬,至少不是正常墓葬。” 除了杜金鹏先生指出的几点外,从《简报》和《报告》对“1号大墓”的介绍中还可以看出一些问题。 阴暗狭窄的位置:在高大的中心殿堂后,“北距(二号宫殿)北墙0.9、南距中心殿堂台基1.5米”。北面几乎紧贴夯土高墙的墙根,南面约2米就是中心殿堂的廊柱。 倾斜的“二层台”:《报告》说“呈斜坡状。从墓口至二层台深度,西边为4.35米,东边5.1米”。墓口长约5.3米,由于有收分,“二层台”的长度已不足5米。在不足5米的距离内,“二层台”的落差居然在0.75米,这样的斜度,在墓葬考古中应是没有第二例的。 早期大盗洞:《报告》说“墓中间有一个早期的大盗洞,盗洞直达墓底,未见随葬品及人骨”。“早期”一词,颇值得玩味。“早”到何时?应当理解为其中没有发现晚期遗物,也即没有晚于二里头时期的遗物出土,那就可以理解为与“墓”大体同时吧?但如仅是工序上晚于“墓”内所填夯土,那还能叫盗洞吗?“墓”内“未见随葬品及人骨”,那还能叫“墓”吗? 关于“1号大墓”的性质, 杜金鹏提出了两种推测[12]: “其一,这是建造主殿前夕或者宫殿建成之初,举行一次大型祭祀活动之遗留。具体说,一种可能性是'奠基祭祀'类遗存。 “其二,是特殊墓葬,或许与本宫殿的性质密切相关……实际上,'特殊墓葬'的可能性不大。 “无论'大墓'的性质如何,有个现象值得我们注意,这就是大殿后面狭小、阴暗、本应为僻静之处的地方,却是个人们频繁活动的场所……因此,'大墓'所在的主殿后面显然是一个十分重要、神圣的场所。在这里举行的祭祀活动,当非止一次。 “要之,笔者认为二里头遗址二号宫殿后面的M1,并非墓葬,而应是祭祀坑。” “1号大墓”的种种疑团,有待破解。 三 自2001年起,中国社会科学院考古研究所二里头工作队的工作重点一直是二里头遗址中心区,在2号基址所在的宫殿区东部,确认了二里头文化早期大型建筑群及具有明确中轴线的晚期大型建筑群的存在。在田野考古工作中,我们往往尽可能利用晚期遗迹的剖面来了解早期遗存的情况;同时,既有资料显现出的“1号大墓”的种种疑点,也使我们希冀通过再发掘确认该遗迹的性质。2002年春季,我们对已回填的“1号大墓”进行了再发掘,新编号为2002VH463。[13] 至此,围绕相关问题的若干疑点,开始明晰起来。 首先是《简报》、《报告》所述“二层台西高东低,呈斜坡状”,概因此遗迹挖建于属二里头文化二期的一条大灰沟(坑)的西坡上,在20多平方米的遗迹范围内,沟(坑)内疏松的黑灰土被悉数挖净,直至倾斜不平的沟底,然后取优质的黄褐土充填夯实。所谓斜坡状的“二层台”,其实就是沟底松软的灰土与致密的生土间的分界线。 另外,《报告》明言“二层台以下至墓室底部的深度,中部为1.2米,西部为1.7米,东部为0.95米”。其实1978年发掘当时地下水位颇高,“二层台”以下的部分应均在水面以下,三个数据构成的倾斜的“墓室底部”,应是根据钻探结果的推测。2002年春季再发掘时水位偏低,我们将“墓室”发掘至距“二层台”1.9米深时,因遇地下水而停止下做。而后“向下钻探2.5米仍不见底”,因此,此遗迹的“实际深度可达9米以上”(图3-1)[14],而非《报告》所述“从墓口至墓底深6.1米”。“二层台”以下1米左右即达“墓底”的肯定性叙述,使得人们无法怀疑“1号大墓”的性质。 2002年当年,我们在二号宫殿基址北墙外还新发现了一处类似的遗迹H111-112(发掘中将同一遗迹的不同部分分别编号),坑口南北长4.48、东西宽3.53米,整个坑底呈由西北向东南倾斜的趋势,深3.64-3.9米,下凹处均为挖净灰坑软土所致。坑内以夯土填实,中有竖穴。夯土坑底面(相当于“1号大墓”的“二层台”)以下的竖穴(相当于“1号大墓”的“墓室”)深4米多,长方形坑壁上有脚窝。距原坑口深8.18米处到底(图3-2)。[15]在上述两处相同的遗迹中,倾斜的“二层台”以下,“墓室”深度均达4米以上,且发现常见于水井、窖穴等较深遗迹的脚窝,这就彻底否定了它们为墓葬的可能,也没有证据表明其与祭祀行为直接相关。   图3 二里头遗址带夯土井坑的水井 1. 2002VH463(“1号大墓”);2.2002VH111-112 四 既然不是墓葬,那这类遗迹是什么? 目前二里头遗址已发掘的二里头文化时期的水井,均为长方形,长度多在2米以内,深7-10余米不等;井壁上有脚窝,是其重要特征。[16]“1号大墓”中的“盗洞”(井坑上部因塌方常近不规则圆形)或“墓室”,以及H111-112中的H111(井筒)的部分(图3-2),与上述水井的特征正相符合。 那么,两处遗迹上部较大的长方形夯土坑又做何解释呢?我们将视野移至同处中原腹地、年代上较其稍晚的二里岗文化的同类遗存。 郑州商城东北部和东部夯土宫室建筑基址集中的区域,曾发现过若干制作考究的水井,这类井比一般只有井筒(圹)的井多出了一个外缘的井坑。 郑州东里路河南中医学院家属院二里冈下层时期水井91ZSC8IIH104“平面形状为圆形,井壁以外有一个近方形的井坑(H105),井坑东西长7.20、南北宽6.65、深5米”[17]。“由于这一带的地层堆积是上部为约3-4米的风积沙层或冲积沙层,挖的井壁容易倒塌,所以在挖井前先在拟挖筑水井的地方,挖出一个……近方形平底坑……并在坑内填土夯实。然后再在这个H105的口部中间向下挖出口径2.7、底径4.4、深8.6米的口部略大于底部(应为口部小于底部——引者注)的圆竖井形井体。这样就避免了井壁上部因为沙层而出现倒塌的现象”(图4-1)[18]。水利部十一工程局郑州办事处地点二里岗上层时期“一个商代夯土基址的北侧发现一眼圆角长方形水井……该井的外侧也发现一个直径10米左右的圆形夯土坑,坑内填土……经过夯打……质地坚硬”[19]。 此外,郑州丝钉厂商代夯土建筑基址的东南侧,“发掘出1眼夯土井,水井年代为二里岗上层一期”[20]。东城墙内侧的郑州医疗器械厂西院内,在夯土建筑基址区“发现大型商代水井,由夯土井坑、井台和井筒组成,深约7.75米”[21]。 要之,这类水井“为了避免流沙使井壁塌陷,又都在井外先挖好井坑,后下挖井筒,这种工艺结构在别处是不多见的,由此可以证明,位于宫殿建筑附近的水井应与宫殿区供水有密切的关系”[22]。 郑州小双桥遗址中心区大型夯土建筑基址HJ1的北侧,也发现一座水井98ZXIVJ1,时代为白家庄期即二里岗文化末期。井坑口部呈不规则长方形,东西最长8.5米、南北最宽7.5米,填土为五花夯土。中间为井筒(编号H137),井通深至少在15米以上。“从建筑工序看,为先挖出一个面积较大的近长方形坑,该坑口大底小,深度较井底要浅,主要目的是为了防止井壁以外的黄沙土遇水塌陷,坑挖成后,逐层填土夯打将坑填平,这就是我们看到的J1内的夯土;然后在坑内夯土中间再挖出真正的圆形井坑,深度直至水位线以下……这就是J1中间的H137”(图4-2)[23]。 显然,井坑填土经过夯实处理。一个井口面积数平方米的水井需要先挖数十平方米大小的近方形坑来加固井壁,如果井坑内填土的硬度不如其外的土,那井坑也就没有存在的必要。 现在,我们把上述郑州商城和小双桥遗址水井的井坑与二里头遗址“1号大墓”的外框、H111-112的井坑H112相比照,而把这些水井的井筒与二里头遗址“1号大墓”直达“墓底”的“早期大盗洞”和H111-112的井筒H111相比照,就不难发现,它们应属同类遗存。“1号大墓”,是否就是先挖一个20多平方米的方坑去除虚土,然后取实土夯筑,再在夯土上挖出井穴以免塌方? 这是否也就推出了二里头都邑的另一个“之最”:这里发现了中国最早的带有夯土井坑的水井?我们在《二里头(1999-2006)》报告中给出了推断意见:“所谓的长方形墓坑及墓内‘皆经过夯打’的填土,应为挖建水井之前为防止井壁坍塌而挖建、夯打的基础坑,所谓的盗洞,应为水井之井筒”[24]。   图4 二里岗文化带夯土井坑的水井 1.郑州河南中医学院家属院91ZSC8IIHH104-105;2.郑州小双桥遗址98ZXIVJ1 回头再看上引杜金鹏先生对该遗迹的分析,是否也符合水井的特征: “大殿后面狭小、阴暗、本应为僻静之处的地方,却是个人们频繁活动的场所。”(频繁到井台汲水) “《报告》称:‘在主体殿堂建筑的四周,普遍发现有路土,以主体殿堂基址的北面的路土最厚,4厘米-5厘米,质地较坚实,起厚片,非一时形成。在M1附近路土层的底部十分平整,并铺着整齐的石板,应为当时的地面。’”(井台多铺石板防滑耐踩) “因此,‘大墓’所在的主殿后面显然是一个十分重要、神圣的场所。在这里举行的祭祀活动,当非止一次。”(为祭祀等活动而屡屡取水) 鉴于二里头文化唯一的一座“大墓”并不存在,故我们在《二里头(1999-2006)》考古报告的墓葬分类中,放弃了以往习见的中型墓、小型墓的称谓,而改为1、2、3级的分类语汇。 在考古发掘和记录手段不断趋向精细化、学科处于转型中的今天,关于二里头遗址“1号大墓”学案的意义,也就不仅限于重温学术史的层面了。对遗迹功用的推断,既取决于原始材料给出的信息,也受限于包括当下在内的每个“当时”的学术认知。对其中原委底蕴的梳理,相信会有裨于未来的探究。 ———————————— [1] 中国社会科学院考古研究所二里头队. 河南偃师二里头二号宫殿遗址[J]. 考古,1983(3). [2] 杨锡璋. 由墓葬制度看二里头文化的性质[J]. 殷都学刊,1987(3); 缪雅娟,刘忠伏. 二里头遗址墓葬浅析[J]. 文物研究,1988(3);郑若葵. 论二里头文化类型墓葬[J]. 华夏考古,1994(4). [3] 郑若葵. 论二里头文化类型墓葬[J]. 华夏考古,1994(4). [4] 叶万松,李德方. 偃师二里头二号宫殿夏都宗庙论[C]// 夏商文明研究——91年洛阳“夏商文化国际研讨会”专集. 郑州:中州古籍出版社,1995. [5] 严文明. 中国王墓的出现[J]. 考古与文物,1996(1). [6] 中国社会科学院考古研究所. 偃师二里头(1959年~1978年考古发掘报告)[M].北京:中国大百科全书出版社,1999:157-158. [7] 夏商周断代工程专家组. 夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告(简本)[M]. 北京:世界图书出版公司,2000:76. [8] 李维明. 从二里头文化晚期遗存与先商文化异同看其性质归属[J]. 华夏考古,1994(3). [9] 郑若葵. 论二里头文化类型墓葬[J]. 华夏考古,1994(4). [10] 岡村秀典. 夏王朝——王権誕生の考古学[M]. 講談社(東京),2003. [11] 杜金鹏. 二里头遗址宫殿建筑基址初步研究[M]// 考古学集刊(第16集). 北京:文物出版社,2005. [12] 杜金鹏. 二里头遗址宫殿建筑基址初步研究[M]// 考古学集刊(第16集). 北京:文物出版社,2005. [13] 中国社会科学院考古研究所. 二里头(1999-2006)[M].北京:文物出版社,2014:832-833. [14] 中国社会科学院考古研究所. 二里头(1999-2006)[M]. 北京:文物出版社,2014:833. [15] 中国社会科学院考古研究所. 二里头(1999-2006)[M].北京:文物出版社,2014:870-873. [16] 中国社会科学院考古研究所. 附表6-1、6-2[M]// 二里头(1999-2006). 北京:文物出版社,2014. [17] 河南省文物研究所. 1992年度郑州商城宫殿区发掘收获[M]// 郑州商城考古新发现与研究(1985-1992). 郑州:中州古籍出版社,1993. [18] 河南省文物考古研究所. 郑州商城(1953-1985年考古发掘报告)[M]. 北京:文物出版社,2001:531. [19] 宋国定. 试论郑州商代水井的类型[M]// 郑州商城考古新发现与研究(1985-1992). 郑州:中州古籍出版社,1993. [20] 河南省文物考古研究所. 郑州商城宮殿区商代板瓦发掘简报[J]. 华夏考古,2007(3). [21] 张巍. 附录《郑州商代遗址大事记(1950-2000)[M]// 郑州商城研究. 郑州:河南人民出版社,2006:231. [22] 河南省文物研究所. 1992年度郑州商城宫殿区发掘收获[M]// 郑州商城考古新发现与研究(1985-1992). 郑州:中州古籍出版社,1993. [23] 河南省文物考古研究所. 郑州小双桥——1990-2000年考古发掘报告[M]. 北京:科学出版社,2012:128-131. [24] 中国社会科学院考古研究所. 二里头(1999-2006)[M].北京:文物出版社,2014:832. (全文刊于:《中原文物》2017年第5期) (责任编辑:admin) |