|

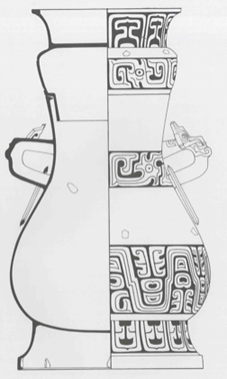

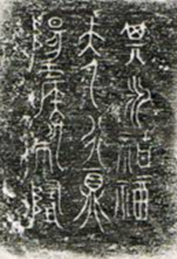

談“唐侯制隨夫人”壺的國別、年代及相關問題 黃鳳春 湖北久洲藝術博物館特約研究員 吳鎮烽先生編撰的《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》第三冊[1](以下徑稱《銘圖續編》)收錄有一件私人收藏的有銘銅壺(《銘圖續編》3.0829)。在壺的口沿外壁上有12字銘文。銘文爲: 吳鎮烽先生對壺銘進行了隸定和釋讀,所釋大都可從。不過,他認爲銘文的第一字爲“陽”,爲西周早期的姬姓封國——陽國,地在今山東沂南縣南,將其中第三字隸作“ 首先,第一字從“阜”從“昜”從“土”,字當隸定爲“ 第三字似不能隸定作“ 通過對以上銘文的重新隸定和釋讀,我們認爲,這是一件唐侯爲隨夫人製作的行壺。唐侯應是漢東的姬姓唐國,而不是山東的姬姓陽國。說明此時唐、隨關係非同一般。 眾所周知,唐、隨皆爲周之南土的姬姓封國。據《國語·鄭語》所載史伯爲齊桓公論興衰曾說的一句話,即“當成周之時,南有荊蠻,申、呂、應、鄧、陳、蔡、隨、唐”,韋昭注:“應、蔡、隨、唐,皆姬姓也。”從地理格局上看,兩國應爲近鄰,皆位於今隨州市。唐國方位,《史記·楚世家》正義引《括地志》“上唐鄉故城在隨州棗陽縣東南百五十里。古之唐國也。”《水經·溳水注》也記有:“石水出大洪山,東北流注於溳,謂之小溳水,而亂流東北,徑上唐縣故城南,本蔡陽之上唐鄉,舊唐侯國”的記載。清吳卓信《漢書地理志補注》云“其地在今湖北隨州西北八十五里”,也就是今隨州市以北的唐縣鎮。隨國即在今隨州市。需要提到的是,曾侯乙墓發掘後,曾引起一場曾隨之謎的大討論,有關唐國的方位也曾有學者論及。石泉先生曾在倡導曾即是隨的觀點時,考慮到隨與曾可能在地理上的重合,又缺乏隨、唐交往的實物依據,認爲唐國不在今隨棗走廊的隨州市[4],將唐國定在河南南陽盆地東南部今唐河縣南境[5]。這件“唐侯制隨夫人”壺的發現,說明唐、隨在古代是有交往的,應是近鄰。我們傾向于唐國在今隨州市的流行說法,也主張曾國就是文獻中的隨國。 唐、隨(曾)國在春秋早期都曾是楚的臣服國,只是在春秋晚期後,唐侯叛楚,曾一度與吳、蔡等國聯手攻破楚郢都,至楚昭王在秦人的幫助下複國後,估計唐國即被楚所滅。可以作爲依據的是,在包山楚簡中有“ 1、 2、 有關“ 在瞭解了“唐侯制隨夫人”壺的銘文內容及國別後,我們還要繼續探討其年代。據吳先生在《銘圖續編》中提供的圖片及紋飾看,該壺爲侈口,長頸內束,頸部有一對龍首半環耳,圈足下有一道邊圈,上有碩大的圈足狀蓋冠,器口的上下腹及蓋冠飾環帶紋,蓋沿飾竊曲紋,圈足飾變形龍紋。吳先生將其年代推定在春秋晚期。我們認爲,此壺的年代當不晚於春秋中期早段,應在春秋早期偏晚階段或春秋中期早段。 需要指出的是,此類形制與紋飾的銅壺是漢東曾國轄境內常出的器型之一,可以肯定這件“唐侯制隨夫人”壺極有可能是盜出於隨州的義地崗曾侯墓地。與此壺形制比較接近的是1983年出土于棗陽郭家廟曹門灣墓地、現藏于棗陽博物館的的銅壺(圖一,1)[10]。仔細比較,只是環耳龍首的角部及環帶紋有些許區別,可能反映的是彼此年代上的差別。按我們常見的思路分析,“唐侯制隨夫人”壺應是由棗陽曹門灣墓地所見的壺的形制發展而來。張昌平先生將曹門灣墓地出土的銅壺的年代推定在兩周之際[11],我們認爲,此推測的年代似略偏早,應推定在春秋早期爲宜。那麼,“唐侯制隨夫人”壺的年代極有可能在春秋早期晚段或春秋中期早段,我們傾向於其具體年代當在楚成王時期,即約公元前630年左右。而不會晚至春秋晚期。 其實,“唐侯制隨夫人”器並不只有吳先生所收錄的這一件,在隨州市博物館還藏有3 件銅附耳鼎以及與附耳鼎共存3 件“加嬭”簋,據悉這批銅器是當地公安局於2012 年5月8 日在隨州義地崗盜墓現場收繳所獲,該案俗稱“5.8大案”。

在3件有銘文的銅鼎中,有1件鼎的銘文在鼎壁內,另2件的銘文在器腹外,其銘文與“唐侯制隨夫人”壺基本相同。其銘文爲:“

“唐侯制隨夫人”器群的發現,爲曾即隨說提供了又一證據。近年來,隨州葉家山和文峰塔墓地新出銅器銘文已較明晰地揭示出了曾即是隨,但有少數學者仍以“隨”之名銅器的發現,而堅稱曾隨爲兩個不同的國家[14]。“唐侯制隨夫人”器群出自於隨州義地崗的曾國墓地中,顯然隨夫人就是曾國的某一位侯夫人墓。因爲義地崗是春秋密集的曾侯墓地。如果曾隨是同一時期不同的兩個國家的話,不可能兩個國家共用一個墓地。反觀已知的帶有“隨”字銘文的銅器,沒有一件不與曾國有聯繫,說明曾即隨說殆無疑問。 注釋: [1]吳鎮烽:《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》,上海古籍出版社2016年9月。 [2]高亨纂著、董治安整理:《古字通假會典》第267頁,齊魯書社1989年7月。 [3]中國社會科學院考古研究所:《殷周金文集成》(修訂增補本)7·10374,第5593頁,中華書局2007年4 月。 [4]石泉:《古代曾國、隨國地望初探》,《武漢大學學報(哲學社會科學版)》1979年1 期,後收入《古代荊楚地理新探》,第95頁,武漢大學出版社1988年10月。 [5]石泉:《古代荊楚地理新探》,第364頁。 [6]何浩、劉彬徽:《包山楚簡封君釋地》,《包山楚墓》,第569頁,文物出版社1991年10月。 [7]劉信芳:《包山楚簡解詁》,第171頁,藝文印書館1992年1 月。 [8]吳良寶:《戰國楚簡地名輯證》,第313頁,武漢大學出版社2010年。 [9]楊鳳翔:《前所未見的“陽”字蟻鼻錢》,《文物》2001年第9 期。 [10]田海峰:《湖北棗陽又發現曾國青銅器》,《江漢考古》1983年3 期。 [11]湖北省文物考古研究所:《曾國青銅器》,第76頁,文物出版社2007年。 [12]黃鳳春、黃建勳:《從新見唐國銅器再談曾隨之謎》,提交2018年9 月 “楚文化與長江中游早期開發國際學術研討會”會議論文。 [13]吳鎮烽:《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》一、0375,第477頁,上海古籍出版社2016年9月。 [14]張昌平:《曾隨之謎再檢視》,《中國國家博物館館刊》2015年11期。張昌平:《從五十年到五年——曾國考古檢討》,《江漢考古》2017年1 期。曹錦炎:《曾隨二國的證據——論新發現的隨仲羋加鼎》,《江漢考古》2011年4 期。李勇:《曾隨非一辨惑》,《天津師範大學學報(社會科學版)》2017年4期。 点击下载附件: 1931黃鳳春:談“唐侯制隨夫人”壺的國別、年代及相關問題.docx (责任编辑:admin) |

||||||||||