面叙契阔与联床夜话:从罗宗强写给傅璇琮的信谈起

http://www.newdu.com 2024/11/29 06:11:36 澎湃新闻 谷曙光 参加讨论

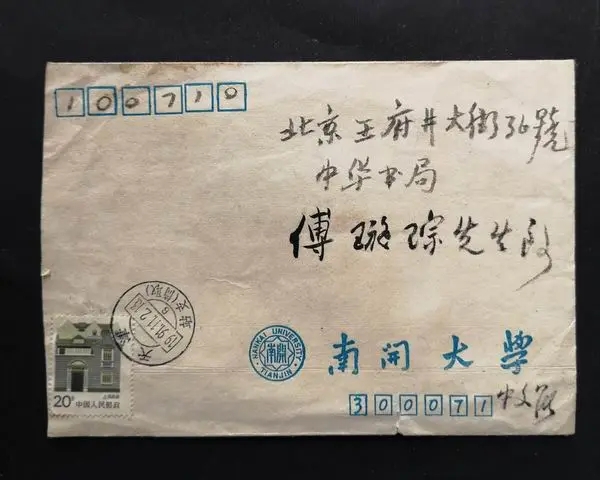

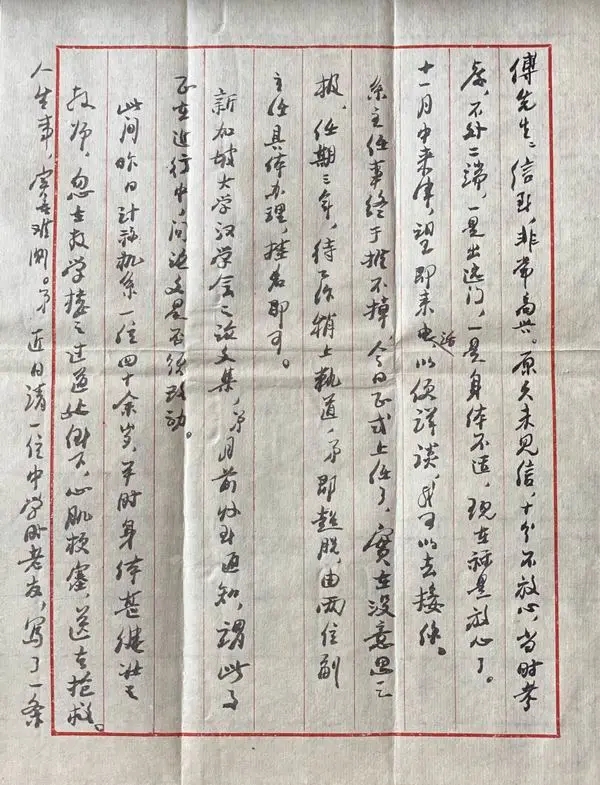

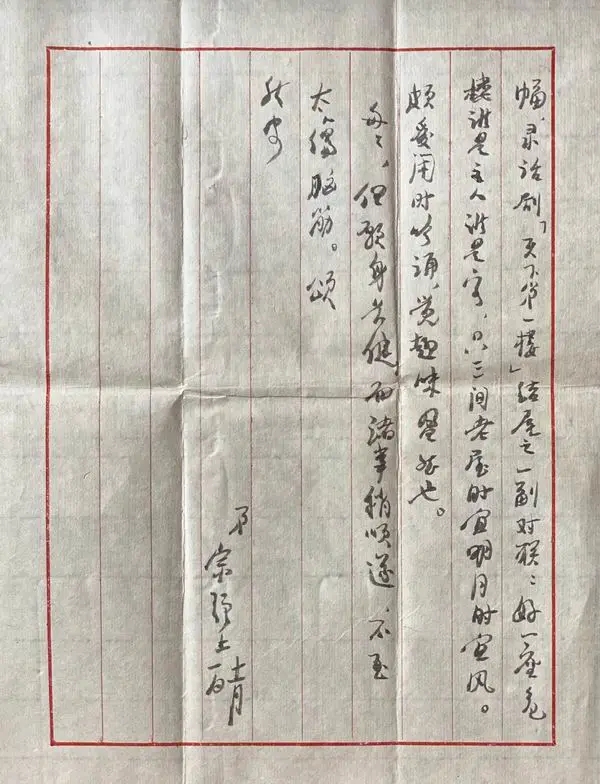

4月29日,南开大学的一代大家罗宗强先生故世了,从我的微信朋友圈看,引发了极大的震动。罗宗强先生的《隋唐五代文学思想史》是我攻读硕士研究生阶段最早精读的几本学术著作之一,罗先生思辨之敏锐、文字之富赡,令初涉学林的我惊为天人。那时,傅璇琮先生的《唐代诗人丛考》《唐代科举与文学》同样是我推崇的心爱之书,而罗先生和傅先生遂成为我彼时的学术偶像。我无缘得见罗先生,但后来却有幸得到傅先生的亲炙,而罗、傅二位先生是学界的“管鲍之交”,堪称当代学林相濡以沫的典范。我无力也无资格撰写怀念罗先生的文字,只想从一个特殊的视角——罗先生写给傅先生的信札入手,聊志一个晚辈的缅慕之忱。 我曾侥幸得到罗宗强先生写给傅先生的一封毛笔信札,是1991年11月1日所写,2日发出,3日即到北京,带信封。兹将信的全文迻录,再略加分析。  傅先生: 信到,非常高兴。原久未见信,十分不放心,当时考虑,不外二端,一是出远门,一是身体不适,现在算是放心了。 十一月中来津,望即来电话,以便详谈,我可以去接你。 系主任事终于推不掉,今日正式上任了。实在没意思之极,任期三年,待工作稍上轨道,弟即超脱,由两位副主任具体办理,挂名即可。 新加坡大学汉学会之论文集,弟月前收到通知,谓此事正在进行中,问论文是否须改动。 此间昨日计算机系一位四十余岁、平时身体甚健壮之教师,忽在教学楼之过道处倒下,心肌梗塞,送去抢救。人生事,实在难测。弟近日请一位中学时老友,写了一条幅,录话剧《天下第一楼》结尾之一副对联:“好一座危楼谁是主人谁是客,只三间老屋时宜明月时宜风。”颇爱闲时吟诵,觉趣味盈然也。 匆匆,但愿身步健,而诸事稍顺遂,不至太伤脑筋。 颂秋安! 弟 宗强 上 十一月一日   此信用毛笔写在旧式笺纸上,罗先生的字颇有骨力,因系老友间书札,故显出潇洒疏放之姿态。当罗先生自称时,都用小字右侧写,以表谦逊,细节亦逗露老辈文人之素养。信先写久不得老友消息的悬想,还有对傅先生来津的期待等;而其中关于任系主任事,最堪玩味。罗先生以六十花甲,出任南开中文系系主任,从“终于推不掉”“实在没意思之极”等话,看出罗先生的本意实是“敢告不敏,摄官承乏”(《左传》语)。当时的南开中文系,罗先生是当然的学术翘楚,学校要借重名学者,原可理解。 有时造化弄人,越“不愿论簪笏”,越事与愿违。没想到罗先生上任不久,就碰到了令他焦头烂额的事,什么事呢?其实是大学中一直以来最常见的烦恼——评职称。在另一封信里(1992年1月10日),罗先生直言:“弟近日焦头烂额,评职称,矛盾百出,实在是无法控制,僧多粥少;而大家于此又甚为在意,有一种疯狂的心态,真不知如何是好。这三年不知如何挨过。”的确,对一个不愿做“学官”的书生而言,碰到此种涉及同事利益的敏感事,最觉棘手。其实,这种话,是最“不足为外人道也”的,而罗先生愿意向傅先生倾吐,足见二老推心置腹、无话不谈。 越三年,罗先生表示:“弟今年10月任期届满,决念‘归隐’小楼,集中精力写书,瞻望前景,光明可见,心向往之。”(1994年5月12日)由此可见,罗先生丝毫不恋栈,渴望“归隐”,他的淡泊是一以贯之的,是发自内心的。适逢罗先生的《魏晋南北朝文学思想史》即将杀青,故心情格外愉快。1991年11月1日信中提到的话剧《天下第一楼》是北京人艺的名作了,从罗先生喜欢的对联,亦可见他那时的心态。罗先生还有一句名言——“青灯摊书,实在是一种难以言喻的快乐”(《玄学与魏晋士人心态·后记》),而傅先生极倾心此句,屡为揄扬。结合书信,我们可以理解,罗先生是个很纯粹的读书人,清风明月,孤檠著书,才是他理想中的生活。 还有一件事,很能看出罗先生的超旷。1991年,南开大学曾为叶嘉莹先生被授予“加拿大皇家学会院士”而开会祝贺,罗先生作为系主任,自然要张罗,但罗先生给傅先生的信里却透露:“其实毫无开会之必要,相当于一学部委员而已。有谁为一学部委员开会庆祝者?”(1991年11月22日)然而,正如村上春树所言,“仪式是一件很重要的事情”,给寂寞的人文学者增添一点庄严的仪式感,优礼褒奖,何乐而不为?因此,笔者并不赞同罗先生的观点。不过,“人心之不同,如其面焉”,原不可强同,亦不必强求。但由此可知罗先生的为人和性情,是偏于内敛和恬淡的。 罗先生在信的开头,一般都是真诚的问候,譬如1991年11月22日信之起首言:“今日忽接兄信,知兄患胃溃疡,甚为忧念,不知化验结果如何?万望赐以数语。不知能否住院疗养一段时间?兄近年实劳累过度,好人多灾,自古而然,此亦一例。盖皆全身心以为他人,而置己之身心于不顾故。”又有一信的开头是:“这一次检查胃镜结果如何?甚念,便中盼告。但愿没什么大事,老天应保护好人才是。”(1992年1月10日)无不殷殷存问,而傅先生观信,是会感到融融暖意的。 北京、天津相隔不远,想来无论是罗先生赴京,还是傅先生到津,两人都是要“面叙契阔”(罗先生信中语)、“联床夜话”(傅先生文章语)的,这两个词极传神,最能体现二老莫逆于心,时有春树暮云之思。罗先生屡屡在信中表达了对傅先生来津的期待,傅先生到南开讲学和主持博士论文答辩,自是常有之事。 1994年,罗先生在台湾出版了一本论文集《道家道教古文论谈片》(文津出版社),特地送给傅先生,从送书这件小事,也可见罗、傅交谊之深,罗云:“弟在台出一论文集,只给十本书,送校图书馆、系资料室三本,今日寄一本给你,一本给王元化先生,国内不再送了,一是文集小,一是样书少,兄为知友,什么样的书都要面呈的。十年辛苦,只这小小一册,唯兄知然。”(1994年10月30日)人文学者著书之艰辛,于最后一句毕现。作为晚辈,我真是感同身受。 在罗、傅通信中,随处可见罗先生的态度之谦诚和治学之严谨。兹举一例。当今唐诗研究的权威陈尚君先生,也出现在罗先生的信中。罗云: 今年初,陈尚君同志数次来信,说《二十四诗品》非图作,此举实石破天惊,近说已成三万字,送给你了。此事因涉及改修拙著,故弟正在翻书,自宋起,一本本翻,进展极慢。如找不出确系图作之证据,则弟当在修改时采取陈尚君兄之论点。然自目前所翻到者,则可证王官谷之自然景物,尚可提供撰《诗品》之条件。待积以时日,翻到一定程度再说吧!(1994年10月30日) 《二十四诗品》非司空图所作,乃晚近唐代研究之一大公案,由陈尚君、汪涌豪二先生创发。尚君先生虽是晚辈,但可看出罗先生对他的新论点极重视。罗先生要修改的书,是其名著《隋唐五代文学思想史》,他更欲以“竭泽而渔”的态度去翻古书,表示如找不出确证,就采取尚君先生的论点。从信中可知他不但从善如流,而且花极大的功夫去爬梳浩如烟海的文献。令我感动的不仅是态度,还有躬亲力行。 我在细读了若干封信之后,深深感到,罗、傅二老之间,看不到任何庸俗的东西,有的,就是君子之交淡若水的恳挚和“奇文共欣赏,疑义相与析”的切磋。这种纯粹的学术友谊,表现为相视而笑、谊切苔岑,是极珍贵的。求诸当下,尤为少见,亦堪提倡。 罗、傅两位先生惺惺相惜的一个表现,是互写序言。傅先生给罗先生的《玄学与魏晋士人心态》作序,劈头就说:“宗强兄是我的畏友。我说这话,一是指他的学识,一是指他的人品。”真正的学术知音,才会如此开门见山,爽朗如光风霁月。罗先生在给傅先生《唐诗论学丛稿》所作序言中,最令我动容的,是下面这句:“上天真也不公,浮滑钻营而富贵寿考者往往有之;而勤谨耕耘者,却常常贫寒困顿,英年早逝……”罗先生其实是有感而发,傅先生曾有文感慨学者吴汝煜的英年病逝,而罗先生乃由此唏嘘语言文字学家郭在贻的中年弃世。其实,从司马迁开始就表现出对所谓“天道”的疑惑,此种深沉的慨叹,罗、傅二老皆有之。 罗宗强与傅璇琮两位先生,相差只一岁,罗是1932年生人,傅则1933年。我以为,两人相交之密、相知之深,乃是缘于同辈学人的那种风雨晦明、升沉遭际。我不禁思及唐人李频的一首《勉力》: 日月不并照,升沉俱有时。自媒徒欲速,孤立却宜迟。尽力唯求己,公心任遇谁。人间不得意,半是鬓先衰。 罗先生和傅先生那一辈人,历经坎坷,傅先生1957年就被打成“右派”,从北大“左迁”到出版社,校雠古书,一直如履薄冰、如临深渊;而罗先生1964年从南开研究生毕业,即被分配到江西赣南师范学院任教,亦无用武地,十一年后得好友帮助,才重返南开。两位先生的学术基础都极好,却因时代的缘故,青年即遭困厄(傅先生更为蹇舛),俯仰屡变,一直熬、耗到中年,才在新时代的学界出人头地、大放异彩。窃以为,他们在“升沉俱有时”上,必定有着惺惺相惜的默契和感慨。我忽又想到,罗、傅两位先生总算是“失之东隅,收之桑榆”了;而像裴斐、沈玉成等同辈人,就更加坎壈侘傺了。“人间不得意,半是鬓先衰”,当一心向学之学人吟此一联,能不洒一掬之泪? 在2004年第5期《文艺研究》上,有一篇罗宗强先生的访谈录,题目是《自强不息,易;任自然,难。心向往之,而力不能至》。用这么个略显拗口的题目,或许是罗先生的本意。对于一般人,自强不息就不容易做到了;而罗先生却更进了一层,要委运任化,足以说明先生是有“慧根”的,已豁然“悟道”矣。这或许也是罗先生的学术能超越群侪,进入高妙境地的缘故? 傅先生的《唐诗论学丛稿·后记》有云:“本来,我服膺于‘鱼相忘乎江湖,人相忘乎道术’这两句话的,但在目前我们这样的文化环境里,为友朋的成就稍作一些鼓吹,我觉得不但是义不容辞,而且也实在是一种相濡以沫。”我每读及此,即为之动容。又,傅先生有一本学术散文集,书名即《濡沫集》。罗先生和傅先生的交往,声应气求,胸无宿物,亦可视为学术上的相濡以沫。 总体而言,罗、傅二老是学术知己,罗信毫不隐讳,坦露心迹,极见真诚,故很值得一谈。想来罗先生家里也藏有不少傅先生的书信,我突发奇想,如果将来能出一本小册子——《罗傅往来书信集》,岂不是好?然而,傅先生家藏之信札已然四散矣。覆水难收,思之怅然。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:插图为《子夜》增添亮色

- 下一篇:良师授业 学通中西——陈瘦竹创作及学术道路溯源