跨族群交往的力量——社会资本、收入水平与族群交融

http://www.newdu.com 2024/11/24 12:11:01 未知 李晓光 参加讨论

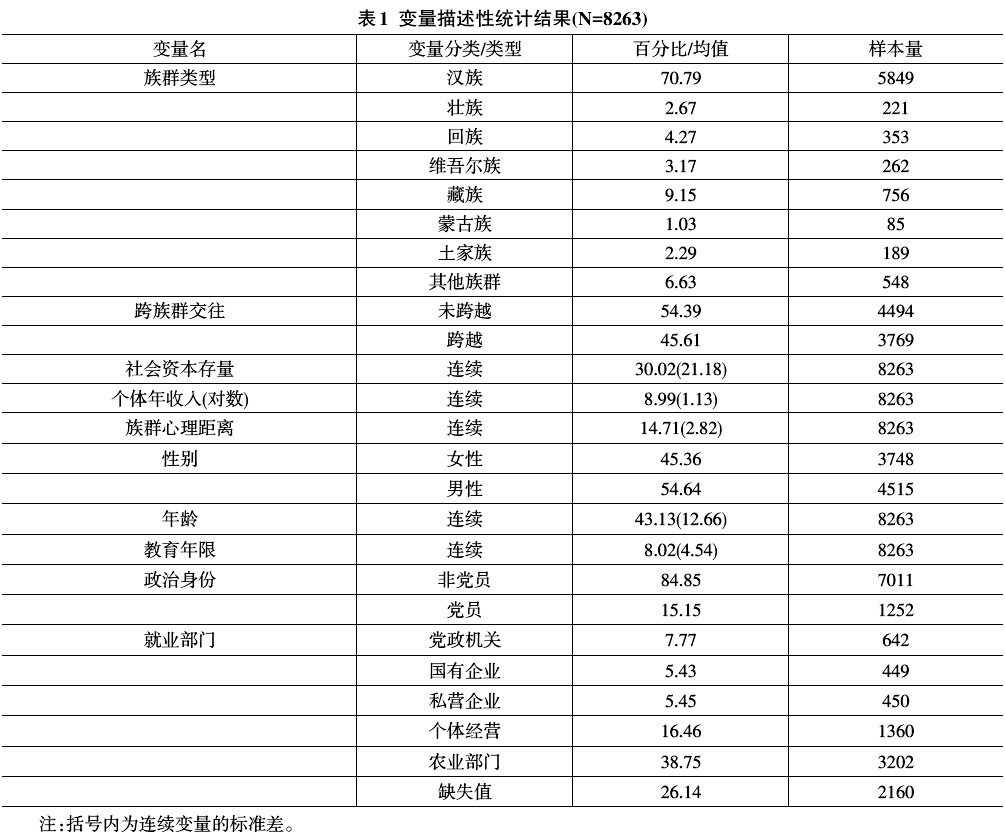

内容提要:族际交往有助于多族群国家实现社会整合和经济增长。本文聚焦我国西部地区的跨族群社会交往,探讨其能否增加社会资本、提升收入水平和促进族群交融。基于中国西部社会经济变迁调查数据(CSSC2010),研究发现:第一,跨族群社会交往的确可以增加个体社会资本存量;第二,跨族群交往具有工具性效应,可以产生丰厚的经济回报,并显著提升人们的收入水平;第三,跨族群交往具有表达性效应,能够有效促进族群交融,并缩减不同族群成员之间的心理距离。以上结论对于促进我国族群平等、增强族群交融具有重要政策意义。 关 键 词:跨族群交往;社会资本;收入水平;族群交融 项目基金:本文为教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:17XJC840002;主持人:郭小弦)的阶段性成果。 中国自古以来就是一个多族群国家,族际交往是政府和学界长期关注的重要议题。新中国成立70多年以来,政府通过出台多项民族政策,促进少数民族教育和经济发展,并推动不同民族成员之间的文化交流。党的十九大报告更是明确指出:“全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展”(习近平,2017)。从社会学视角来看,这是一个如何通过加强族际交往、建构社会资本、促进资源流动,从而加强族群交融、实现族群平等的议题①。 那么,跨族群交往会增加人们的社会资本吗?目前学术界对于这个问题缺乏探讨。大量研究表明,人们可以通过跨越结构(Burt,2005)、阶层(Lin,1999)、体制(边燕杰等,2012)和城乡(芦强、边燕杰,2018)等社会边界来提升社会资本。但是,个体可否通过跨越族群边界的社会交往,建立跨族群社会资本?如果可以,跨族群社会资本是否具有工具性效应和表达性效应?这是我国西部社会经济变迁中的重大问题。我国现有五十六个民族,长期以来这些民族及其祖先共同生活在华夏土壤之上,并形成具有鲜明特征的族群文化圈,比如伊斯兰文化圈、北方草原文化圈、西域文化圈和藏文化圈等(马忠才、赫剑梅,2014)。不同族群拥有不同的资源禀赋,跨族群的资源交换成为可能。本文聚焦西部少数民族,尝试从族群文化和资源差异角度,分析跨族群社会交往及其功能。 一、研究起点:社会网络与族群跨越 (一)同质性、异质性与跨群体社会网络 社会网络主要反映个体之间的社会性联系。现实生活中,社会网络既是个体获取工具性支持的重要渠道(如寻求资金借贷、找人介绍工作等),也是获取情感性支持的重要途径(如寻求心理慰藉、排除沮丧情绪等)。正因如此,社会网络在人类社会的作用备受学界关注。一个重要发现是:无论中国社会还是西方社会,人们的社会交往总是呈现一种同质性网络为主的模式。中国民间智慧将其总结为“物以类聚、人以群分”,西方学者则借用谚语“相同羽毛的鸟儿聚集在一起(birds of a feather flock together)”,来形象比喻这种同质性交往模式(Mcpherson et al.,2001)。作为人类社会交往的基本规律,同质性网络在日常生活中屡见不鲜,例如大量实证研究表明,具有相同族群、种族、阶层、宗教、性别、年龄或职业的社会成员之间,更有可能产生友谊和建立联系(Mcpherson et al.,2001)。此外,同质性交往对人们社会关系的影响,在以婚姻、挚友为代表的亲密关系中体现得尤为明显(Marsden,1988)。 尽管同质性网络是人类社会交往的主要形态,但不同社会群体之间的异质性网络更受社会学家关注。早期社会学家在分析传统社会向现代社会的变迁时,强调了不同社会群体之间的依赖关系和社会网络。例如,涂尔干(2000)从社会分工视角,强调了贯穿社会各个领域的交叉性社会联系,以解释新兴工业社会中不同社会阶层之间的相互依赖关系。齐美尔则聚焦个体在多种社会团体的隶属关系,认为由多重身份认同和多种社会角色构成的交叉网络,成为现代工业社会的主要基础(Simmel,1955)。这两位社会学家的观点预示着,从传统迈向现代社会的过程中,不同社会群体之间的社会联系性将会不断加强。 当代社会学家进一步聚焦异质性网络,尤其桥联性网络(bridging ties)。格兰诺维特通过分析美国社会的求职过程,提出了著名的“弱关系”理论,发现弱关系可以通过连接不同群体而带来异质性信息,从而有助于个体求职过程和社会流动(Granovetter,1973)。博特的“结构洞”理论认为,那些占据着结构洞位置的行动者,具有机会优势和选择优势(Burt,2005),这本质上反映出桥联性社会网络的优势。林南(2005)则从金字塔形的社会等级结构出发,认为不同层级之间的社会网络,可以带来异质性的社会资源,有助于人们的地位获得。帕特南(2011)明确区分了黏合性社会资本和桥联性社会资本,认为前者有助于加强组织内部的互惠原则和成员间团结,而后者能够产生更加广泛的互惠规范。尽管这些学者对社会资本的概念界定有所差异,但是无一例外地强调了跨群体社会网络的重要作用。 那么,跨群体社会网络有何功能?宏观层面,跨群体网络可以将不同种族、族群、宗教、阶层或职业群体联结起来,这种网络可以有效加强群体间沟通交流、扩展社会认同、遏制群体冲突和降低群体间不平等(Briggs,2007),从而有助于维系社会秩序和实现良好的社会整合。在微观层面,跨群体社会网络可以有效促进异质性资源在不同社会群体成员之间的流动,从而影响个体生活机遇和地位获得。本土化研究中,边燕杰等聚焦中国体制和阶层,发现个体在体制边界的跨越和阶层之间的流动,可以有效提升社会资本和收入水平(边燕杰等,2012;边燕杰、芦强,2017)。由此可见,尽管“物以类聚、人以群分”的同质性网络是人类社会交往的主要形式,但“不同羽毛的鸟类”之间的异质性网络和跨群体纽带,对宏观社会整合和微观个体生活机遇都具有重要影响。基于此,本文聚焦于不同族群之间的社会网络。 (二)跨种族和跨族群的社会网络 跨种族或跨族群社会网络通常在移民比例较高的国家比较常见。总体来看,学者们主要聚焦三个场域中跨族群友谊的形成,即学校、社区和工作场域。第一,在学校场域,研究者关注不同肤色的学生之间如何形成和维持友谊。一项基于美国的研究发现,学校的种族异质性会影响跨种族友谊的形成,但是和同种族友谊相比,跨种族友谊的长期稳定性更差(Lee et al.,2007)。另一项基于马来西亚的研究发现,学校的种族多元性活动会影响跨种族友谊的形成,印度裔比马来西亚本地人具有更高比例的跨族群社会网络,而华裔和马来西亚人的跨族群网络没有差异,究其原因,印度裔学生更愿意参与到种族多元化相关的学校活动(Tamam,2012,2013)。可见,增强不同种族或族群成员之间社会互动,有助于形成跨族群友谊。 第二,在社区场域,研究者关注种族异质性如何影响社区社会资本。许多学者担忧,社区内部种族异质性的增强,正在侵蚀社区认同、人际信任和社区互动,但基于英国的实证分析表明,社区的社会经济地位过低才是破坏社区社会资本的关键因素,而种族多样性的侵蚀作用却是有限的(Letki,2008)。另一项研究则表明,尽管种族异质性的增强确实会对社会资本产生负面影响,但同时也改善了人们对其他族群的认知和族群之间的关系;更重要的是,种族异质性较高的社区环境中所建立的“桥梁”纽带,可以有效提升族群之间的包容程度,并降低种族异质性对社会资本的负面影响。这就意味着,社区内部的跨种族社会网络,可以加强不同种族之间彼此认知、遏制种族冲突和促进种族融合。 第三,在工作场域,学者们关注不同种族间的社会网络和潜在问题。有学者通过比较1985年和2004年美国综合社会调查,发现不同种族/族群之间的社会网络呈现上升趋势(Smith et al.,2014),并且工作场域社会交往、社会团体的自愿参与,有助于形成跨种族的友谊(Briggs,2007)。但是,有学者针对跨种族的社会团体进行深度访谈时,一个重要问题浮出水面:那些积极参与跨种族社会团体的白人成员,用非常功利主义的方式描述他们的黑人朋友,并且不会邀请这些黑人朋友加入跨种族团体以外的其他团体活动(Munn,2017)。通过跨种族团体的这种脆弱友情,部分白人一方面伪装出一种接受种族多样性的假象,但另一方面有意限制其他种族朋友来接触自身资源(Munn,2017)。同时,跨种族网络具有明显阶级差异,这种网络更可能出现在高社会经济地位少数族裔群体,甚至在现实生活中,能否与白人能够成为邻居,是黑人社会地位高低的重要标志(Briggs,2007)。此外,有学者分析了跨族群网络与创业行为的关系,通过对南非乡镇旅游业的田野调查,发现那些经营旅馆和餐饮的黑人创业者,与欧洲、南非等地的白人建立了丰富的跨种族网络,不过这些创业者在人力资本、经济资本的匮乏限制着创业过程(Hikido,2017)。 以上跨种族和跨族群网络的研究主要来自西方社会,那么中国社会的跨族群网络的现状如何?从历史发展进程来看,中国自古以来就是多族群国家,五十六个民族及其祖先,长期以来共同生活在这片土壤上,而不同族群之间的社会交往和互动,成为促进族群交融的重要力量,因此跨族群的社会网络具有重要作用。但从学术研究来看,跨族群网络的实证研究正在起步阶段,鲜有的研究主要聚焦于学校场域内不同族群之间的交往状况(刘峰、佐斌,2017;王庚,2018;陈晓晨等,2018),尤其是基于大学校园的小样本调查进行分析,而很少关注劳动力市场中的跨族群交往及其功能。一个可能的原因是针对少数民族的较大规模随机抽样调查数据比较缺乏,因为少数民族人口比例较小(根据“六普”数据,少数民族占8.49%),导致许多全国社会调查能够覆盖的少数民族样本规模较小。本文则使用2010年中国西部社会经济变迁调查数据(CSSC)。由于我国少数民族主要聚居在西部地区(全部少数民族人口中75%聚居在西部地区),因此CSSC数据中少数民族比例较高,能够很好地满足本文研究需要。 二、理论分析:跨族群社会交往及其功效 (一)文化差异、资源控制与族群边界跨越 在中国西部地区,族群间的差异主要体现在文化特征方面。在历史发展的长河中,西部地区逐渐形成了特色鲜明的族群文化圈,例如黄土高原文化圈、北方草原文化圈、伊斯兰文化圈、西域文化圈、藏文化圈等(马忠才、赫剑梅,2014)。在族群文化圈的长期影响下,不同族群成员的价值观念、生活习俗、宗教信仰和经济生产方式存在明显差别。正是这种族群文化圈的差异,在族群之间铸造了一道道隐形的族群边界,这成为跨族群交往的主要障碍和阻力。本质上讲,跨族群交往强调的就是族群成员对族群文化边界的跨越。 跨族群交往为什么能够发生且被期待发生?换言之,跨族群交往的主要动力是什么?苏利万(2010)提出“资源控制理论”来回应这一问题。在他看来,多族群社会中必然存在族群之间资源控制程度的差异,这种差异成为族群之间资源交换发生的主要动力。一个社会中的有价值资源主要体现在政治资源、经济资源和社会资源三个维度(林南,2005),不同族群在不同维度资源上的控制程度不平衡,就会形成族群之间不同的资源场域,那些处于相对优势地位的族群资源场域中,资源控制程度更高。由此,无论在群体层次抑或个体层次,资源交换都将成为族群之间最重要的联系(苏利万,2010)。同时,族群之间资源控制越不平衡,那么资源交换就越发重要,族群成员越发需要跨越族群边界(苏利万,2010)。对于处于优势地位的族群成员而言,可以通过跨越族群边界,从劣势地位族群中获取低成本资源(比如原材料或廉价劳动力等);而对于劣势地位的族群成员来讲,跨越族群边界也同样可以获得本族群稀缺的重要资源。当族群资源场域之间控制程度的梯度差越大时,有价值资源在族群之间的分布越不均衡,此时,跨维度的资源交换不仅可能,而且大多数社会中是很常见且被期待发生的(林南,2005)。 (二)跨族群者与社会资本相对优势 族群之间资源交换的发生必然有行动者在场,这些行动者就成为跨族群者。族群边界的跨越可以促进社会资源的交换与流动,相对少数族群中未跨越者,那些跨族群交往者更可能成为时代的佼佼者。前文已论证,不同族群可以根据其资源控制程度,从高到低来排列,从而形成不同的族群资源场域。如果我们把社会行动者加入其中,就会形成不同的人际关系场域(边燕杰等,2012)。人际关系场域的数量和族群资源场域数量有关,理论上讲,如果行动者不跨越族群边界,那么人际关系场域只有一个(即关系场域边界限制在本族群边界之内);如果行动者跨越族群资源场域越多,则其潜在的关系场域越多,且关系场域数最大值为族群资源场域数,当然分析起来困难就更大。囿于实证数据的测量,本文只区分两种关系场域,即本族群关系场域和跨族群关系场域。前者指代未跨越族群者的核心交往圈,行动者在其日常接触、工作往来等方面只与本族群成员交往;后者则指代那些跨族群交往者的核心交往圈,行动者既和本族群成员交往,也和其他族群成员交往。 族群边界跨越可以给行动者带来跨族群社会资本。边燕杰等(2012)分析跨体制社会资本时认为,在二元经济结构条件下,如果人们能够通过社会网络同时动员体制内和体制外的资源,那么其社会资本将会得到质的提升。从本质上来讲,不管是体制跨越还是族群跨越,都是行动者对已有社会结构制约的跨越,一旦行动者的社会联系性超出了结构制约的边界,就会带来社会资本的增量,即联系的跨越性促进资源流动性的增加和社会资本的上升。当族群间存在资源场域差异时,对于某个族群成员来讲,当其社会联系性跨越族群边界、超越族群自身结构的制约后,可以形成跨族群关系场域,由此通过社会网络而接触到更多有价值资源,进而提高社会资本的异质性程度。这就意味着,族群边界的跨越可以提高社会资本存量,因此本文提出跨族群交往者“社会资本相对优势假设”: 假设1:跨族群交往者比非跨越者具有更高的社会资本存量。 (三)跨族群者与收入水平相对优势 大量研究表明,社会资本具有工具性效应,有助于人们的求职过程和收入获得(边燕杰,2004;张顺、郭小弦,2011;程诚、边燕杰,2014)。作为一种嵌入在社会网络中的资源,社会资本所附带的信息、声望、权力等会直接影响劳动力市场过程(如职业获得、岗位晋升和工资福利等)。尽管社会资本的劳动力市场效应存在内生性偏误(Mouw,2003、2006),但随着反事实框架和因果推断模型的迅速发展,最新研究已证明社会资本的确是有用的(梁玉成,2010;陈云松等,2013、2014;梁玉成、陈金燕,2019),拥有和使用良好的社会资本可以有效提高劳动力市场回报。在此基础上,有学者通过分析不同族群的社会资本和收入水平时发现,西北少数族群的社会资本存量低于西部汉族,而社会资本差异是两个族群出现收入差距的一个不可忽视的原因(李黎明、李晓光,2016),但该研究并未严格区分族群内社会资本和跨族群社会资本。 与族群内社会资本相比,跨族群社会资本有何优势呢?边燕杰等在解释跨体制社会资本的优势时总结出四个“增量优势”(边燕杰等,2012):信息增量优势强调跨结构的社会网络可以带来非重复信息(Granovetter,1973),资源增量优势认为跨层级社会网络可带来异质性资源(林南,2005),机会增量优势强调跨体制的网络在信息转变增收机会中的作用,而选择增量优势认为跨体制网络可以提高行动者讨价还价的机会。本文认为,这四种优势都指向一个共同的逻辑:行动者穿梭在社会结构的不同层级或同一层级的不同位置中,从而建构出一个跨结构的社会网络,而这种社会网络可以提高行动者的优势地位(比如信息优势、控制优势、异质性资源、讨价还价机会),最终转化为利益回报。由此,跨体制社会资本的四种“增量优势”同样可推广至其他跨结构社会资本中。 族群间资源控制程度的差异势必会引起族群间资源交换,这预示着跨族群行动者必须在场,否则资源交换无法完成。这是行动者通过跨族群社会资本获取利益回报的主要渠道。跨族群交往者是“信息桥”的搭建者(Granovetter,1973),并且个体越靠近网络中的桥梁,他们在工具性行动中获取的社会资本越好(林南,2005);同时跨族群交往者占有了“结构洞”位置,也就拥有了信息优势和控制优势(Burt,2005)。信息优势在于,跨越者可以获得更多非重复信息和异质性资源,不仅可以动员本族群的社会资源,也可以接触和动员其他族群的社会资源。控制优势在于,跨族群交往者可以决定何时动员、和谁动员不同族群的社会资源,以最大化自身利益回报。由此,跨族群社会资本提高了跨族群交往者的优势地位,并最终体现在收入获得。基于上述分析,本文提出跨族群交往者“收入水平相对优势”假设: 假设2:跨族群交往者比非跨越者具有更高的收入水平。 (四)跨族群者与族群交融相对优势 社会资本不仅具有工具性效应,还具有表达性效应。所谓表达性效应,主要强调社会资本对人们心理健康、幸福体验和社会融合等主观感受的影响。跨族群社会资本是否具有表达性效应?以往研究发现,跨族群交往可以扩展社会认同、遏制群体冲突和促进族群交融(Briggs,2007)。这一脉络的研究最早可以追溯到群际接触理论(Allport,1954),该理论认为当两个族群的互动满足四个条件时(即地位平等、目标一致、团体合作、获得地方法律和习俗支持),就会减少族群偏见和改善族群关系;但佩蒂格鲁(Pettigrew,1998)认为,尽管现实中四个条件很难同时满足,但跨族群友谊至少满足前三个接触条件,因此是一种衡量族群接触的有效方式。正因如此,近年跨族群友谊成为学术界衡量族群关系和族际心理距离的重要指标,国内学者也基于大学生对族群关系展开实证研究(刘峰、佐斌,2017;王庚,2018;陈晓晨等,2018)。但是,除了校园场域的跨族群友谊,劳动力市场中的跨族群友谊的形成,对减少族群偏见和缩短族群心理距离具有更加重要的现实意义。 从社会资本视角来看,跨族群交往可以增强人际信任和促进族群交融。作为一个多族群国家,我国不同族群之间除了资源控制的异质性外,更重要的是文化异质性。在历史变迁中,跨族群社会资本在促进我国族群之间文化交流和族群交融中扮演着重要角色。这是因为,当某一行动者的社会联系性跨越了群体、层级、结构或体制等不同场域时,该行动者不仅自身可以了解其他场域的价值规范,同时由于其占据了结构洞位置,因此可以成为价值规范的传递者,这就是跨群体社会资本的重要功能。在跨族群社会资本的情境中,跨族群网络促使特定族群内部的价值规范和文化特征,在不同族群之间进行传播,从而消除族群之间的刻板印象,增加族群之间的相互理解和信任,最终缩短不同族群成员之间的社会心理距离,并促进族群交融。这与群际接触理论相一致,即族群之间的接触互动有助于减少偏见和改善族群关系(Allport,1954)。由此,本文提出跨族群者的“族群交融相对优势”假设。 假设3:跨族群者比非跨越者具有更近的族群心理距离。 三、数据、变量和模型 (一)数据来源 本文所使用数据来源于2010年边燕杰教授主持的中国西部社会经济变迁调查(CSSC2010)。该调查由西安交通大学实证社会科学研究所牵头,在西部12个省、自治区、直辖市(陕西、四川、青海、云南、甘肃、宁夏、广西、新疆、西藏、贵州、内蒙古、重庆)进行多阶段随机抽样,调查总体为18岁以上的城乡居民,最终共收集有效问卷10946份。该调查涵盖民族身份、社会交往和工作特征等变量,可以很好地满足本文的实证分析。排除社会交往和收入等核心变量有缺失值的样本之后,最终进入模型的样本量为8263个。 (二)变量操作 族群类型。本文参考马戎(2008)对民族的划分,结合CSSC数据中各民族的实际样本量,划分出8个族群:汉族、壮族、回族、维吾尔族、藏族、蒙古族、土家族和其他族群。  跨族群交往是本文的核心自变量。对于跨族群的测量,本文主要关注行动者交往圈中是否有其他族群成员。不管本族还是他族,交往对象可划分为亲属、邻居、同学、同事等,费孝通(1985)提出“差序格局”概念,来形象比喻中国人的交往特征,即以己为中心而依次相连、愈近愈亲、愈远愈疏。根据交往是否涉及情感,我们可以进一步将交往对象(除恋人和亲属)区分为是不是朋友,这是人际关系中质量较高的一种社会关系,当朋友关系发生在不同族群成员之间时,说明族际交往的程度是比较深的(边燕杰等,2012)。由此,本文将问卷中“您是否有其他族群的朋友”一题作为跨族群的测量。从表1可以看出,跨族群的比例为46%。通过分析不同族群的跨族群交往比例,发现从高到低依次为:蒙古族(91%)、回族(71%)、壮族(65%)、土家族(53%)、汉族(42%)、藏族(29%)和维吾尔族(28%)。卡方检验结果表明,跨族群交往比例在不同族群之间存在显著差异。 社会资本存量。社会资本存量是行动者的全部社会网络资源,它是行动者长期建构和维持的结果。本文用重要节日网测量社会资本存量,该题器是对春节拜年网的引申和拓宽,适用于我国西部族群、宗教和文化多样性的现实(边燕杰等,2012)。对于不同族群的成员而言,当重要节日到来时,社会交往会变得更加频繁,节日拜会为个体维持、拓展或动员社会网络创造了情境。基于重要节日网,本文计算出网络规模、网络差异和网络顶端,网络规模指在节日拜会中交往的人数,拜会人数越多,网络规模越大;网络差异是重要节日网中拜会者的职业类别个数;网络顶端是拜会者中最高的职业声望得分。本文对网络规模、网络差异和网络顶端进行因子分析,并将取值范围处理为1到100,得到社会资本存量,其均值为30,标准差为21。 个体收入水平和族群心理距离。本文选择个体年收入作为个体收入水平的测量,并将其进行对数化处理,该变量均值为9,标准差为1.1。族群心理距离的测量来源于社会心理距离量表(Bogardus,1925)。具体而言,问卷中被访者依次被问及“您愿意与其他族群的人聊天吗”“一起工作吗”“做邻居吗”“做亲密朋友吗”和“您本人或子女愿意和其他族群通婚吗”,并在“非常不愿意、不愿意、无所谓、愿意、非常愿意”中进行选择。本文将“非常不愿意”到“非常愿意”依次编码为1-5分,然后通过加总,得到族群心理距离变量。该变量取值越大,表明与其他族群的心理距离越近,其均值为14.7,标准差为2.8。 (三)模型选择 根据因变量的不同,本文主要使用多元线性回归和二分类逻辑回归。在考察跨族群对社会资本存量、收入水平和族群心理距离的影响时,是否跨族群可能存在内生性问题。具体来说,跨族群交往不是随机发生的,而是会受到诸多因素的影响。为了控制这个问题造成的潜在偏误,本文在稳健性分析中运用倾向值匹配方法,基于性别、年龄、党政身份、教育程度、工作部门、城乡类型等变量,针对跨族群交往变量进行样本平衡,随后评估跨族群交往的功效。 四、实证分析 (一)跨族群者的社会资本相对优势 谁更容易发生跨族群交往?表2模型1为实证分析结果。从族群变量来看,与汉族相比,壮族、回族、蒙古族、土家族更容易跨族群交往,维吾尔族更难发生,藏族和汉族无显著差异。控制变量表明,男性跨越族群的发生比是女性的1.57倍;党员跨越族群的发生比是非党员的1.41倍;从工作部门来看,党政部门、国有企业、私有企业、个体经营跨越族群的发生比依次是农业部门的1.32倍、1.71倍、1.56倍和1.22倍;农村居民跨越族群的发生比是城市居民的1.71倍;教育年限每增长一年,个体跨族群的可能性上升6.61%。以上结果表明,个体是否跨族群交往既受族群类别影响,也受人口学变量和城乡结构的影响。 表2 关于跨族群者社会资本优势的回归模型

注:双尾检验显著度:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。 为了逐步观察族群类型和跨族群对社会资本存量的净影响,本文使用3个嵌套模型(表2模型2-4)。模型2为基准模型,可以发现社会资本存量在不同族群之间存在差异:和汉族相比,壮族、蒙古族更高,维吾尔族更低,而回族、藏族、土家族系数为负,但是统计不显著。控制变量也显示出不同群体间社会资本存量的差异,具体来说:男性的社会资本存量比女性平均高3.4个单位;年龄越高,社会资本存量越低;党员比非党员社会资本高6.4个单位;党政部门、国有企业、私有企业就业者和个体经营者其社会资本存量分别比农业部门平均高13个、10.8个、10.9个和8.6个单位;城市居民比农村居民社会资本存量平均高6.9个单位。模型3在基准模型上增加教育年限变量。教育年限每增长一年,社会资本存量增长1.4个单位。控制教育年限后,在0.05显著度水平上,藏族比汉族族群社会资本存量平均高3.851个单位。为什么会出现这个现象?本文通过分析数据发现,藏族的平均教育年限显著低于汉族,并且藏族样本中87%的被访者其教育程度为小学及以下。当其他条件不变时,对于同等教育程度的藏族和汉族成员而言,藏族的社会资本存量更高②。 模型4在模型3基础上增加了跨族群交往变量。观察可知,在0.001显著度水平上,跨族群交往者比非跨越者的社会资本存量平均高5.7个单位。同时,比较模型3和模型4可以发现,纳入跨族群交往变量后,以汉族为参照项,各个少数民族的系数都减小。可见,族群成员对族群边界的跨越,可以带来非重复信息和异质性资源,为族群跨越者提高社会资本异质性程度,从而带来社会资本的增量。假设1得到支持,即跨族群者比未跨越者具有社会资本存量的相对优势。 (二)跨族群者的收入水平优势 表3中模型5和6是关于个体年收入(对数)的回归模型。模型5为基准模型,观察可知,控制其他变量后不同族群的收入水平存在显著差异:和汉族相比,壮族、藏族、蒙古族年收入水平更高,回族、维吾尔族和其他族群收入水平更低,土家族系数为正但统计不显著。控制变量表明,男性收入是女性1.4倍;人们的平均年收入随着年龄增长呈现先上升后下降的趋势;党员比非党员的年收入高17.6%;教育年限每增长一年,收入增长7.3%。从工作部门来看,党政部门、国有企业、私有企业、个体经营的被访者年收入依次是农业部门的1.8倍、1.9倍、1.8倍和1.9倍。从城乡来看,城市居民比农村居民的年收入平均高53%。 表3 关于跨族群者的收入获得和族群交融优势的回归模型

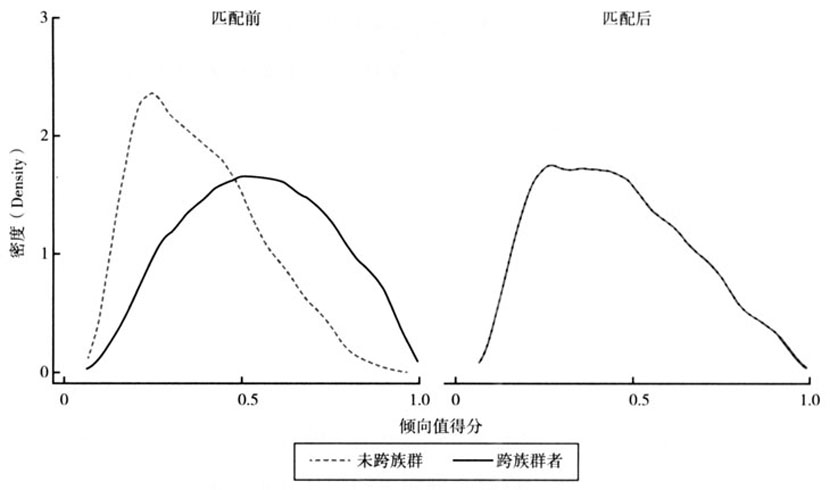

模型6在基准上增加跨族群交往变量。跨族群交往者具有显著的收入水平优势,在0.001的显著度水平上,跨族群交往者的个体年收入比非跨越者高13.8%。同时可以看到,族群类型对个体年收入(对数)的影响中,各族群系数都有降低的趋势,这意味着族群类别对收入的解释,部分地被跨族群交往变量所代替。具体而言,以汉族为参照,壮族、藏族、蒙古族的收入优势消失,维吾尔族的收入优势降低,回族和其他族群收入劣势增大。总体来说,跨族群交往的确可以提升人们的收入水平。由此假设2得到数据支持,即跨族群交往者较未跨越者具有收入水平的相对优势。 (三)跨族群者的族群交融相对优势 表3中模型7和8是关于族群交融的嵌套模型,各模型因变量均为族群心理距离。模型7为基准模型,从族群来看,以汉族为参照项,藏族的族群心理距离更远,壮族、回族、蒙古族、土家族和其他族群的族群心理距离更近,维吾尔族和汉族无显著差异。同时,族群心理距离在不同群体间存在差异,比如男性平均比女性要近0.36个单位,党员比非党员平均近0.38个单位,城市居民比农村居民平均近0.37个单位;教育年限每增加一年,族群心理距离缩短0.044个单位。 模型8在基准模型上增加跨族群交往变量。通过该模型可以发现,跨族群交往者的族群心理距离比未跨越者平均近1.641个单位,意味着跨族群者具有族群交融的相对优势。同时,各族群对族群心理距离的回归系数均出现下降趋势,具体而言,加入跨族群交往变量后,回族和蒙古族的族群心理距离和汉族已无显著差异,壮族、土家族、其他族群系数依次下降,但依然显著高于汉族族群,而藏族的族群心理距离比汉族远。总体来看,跨族群交往的确可以加强族群之间的相互认知、增进族群之间的心理距离,从而促进族群交融。至此,假设3得到支持,即跨族群者比未跨越者具有族群交融相对优势。 (四)稳健性分析 跨族群交往并非随机发生,为排除其干扰,本文采用倾向值匹配方法进行稳健性分析。在预测跨族群交往的发生倾向时,模型中纳入了性别、年龄、年龄平方、政治身份、教育年限、工作部门、族群类型和城乡类型。图1为倾向得分的核密度图,它呈现干预组(跨族群者)和控制组(未跨族群),分别于匹配前、后在倾向值的分布差异。观察可知,在匹配之前,跨族群者和未跨越者在倾向得分的分布存在明显差异,未跨越者在倾向值为0.5以下的集中程度明显高于跨族群者。而在匹配之后,跨族群者和未跨越者的倾向值的核密度图非常接近,这就意味着在倾向得分上进行匹配,可以有效平衡跨族群者和未跨越者在协变量上的差异。  图1 跨族群者和未跨越者倾向值得分的核密度图 为了获得更加稳健的估计,本文采用了两种倾向值匹配方法③:最近邻居匹配④和核函数匹配法⑤。如表4所示首先,结果Ⅰ是匹配前后协变量平衡性检验,所采用的差异指标为标准化均值差异。以性别为例,匹配前跨族群者和未跨越者在男性比例的标准化均值差异为0.183,而在匹配之后下降到0.019。再以年龄为例,匹配前跨族群者和未跨越者在年龄的标准化均值差异为0.28,而匹配以后下降为0.02。总体来看,平衡性检验表明:无论最近邻居匹配还是核函数匹配,倾向值匹配之后的样本在全部协变量上都得到有效平衡。其次,结果Ⅱ是针对跨族群交往的平均干预效应估计。模型9表明,跨族群交往可以提升平均约6个单位的社会资本存量。模型10表明,跨族群交往者比未跨越者的个体年收入高12.6%。模型11显示,跨族群交往者比未跨越者的族群心理距离更近1.7个单位。无论最近邻居匹配还是核函数匹配法,两者在估计跨族群交往对社会资本存量、个体收入水平和族群心理距离的影响时,估计结果是高度一致的。由此可见,本文的研究结论是稳健的。 表4 基于倾向值匹配的稳健性分析结果

五、结论与启示 本文从社会交往的同质性和异质性出发,提出跨族群社会资本,并分析它对收入水平和族群交融的影响。通过分析中国西部社会经济变迁调查数据,研究发现:第一,跨族群者具有社会资本相对优势,即与非跨族群者相比,跨族群者拥有更高的社会资本存量。第二,跨族群者具有收入水平相对优势,即跨族群者比非跨族群者在劳动力市场中能够获得更高的收入水平。第三,跨族群者具有族群交融相对优势,和未跨族群者相比,跨族群者与其他族群成员具有更近的社会心理距离。 尽管同质性交往是人类社会一个普遍的社会事实,但是异质性交往发挥着重要社会功能,尤其不同社会群体之间的桥联网络。西方学者基于跨种族交往的研究发现,跨种族网络不仅可以促进异质性资源在不同社会群体成员之间的流动,也可以推动不同价值规范在群体之间的传播,这对于扩展社会认同、遏制种族冲突和降低种族不平等具有重要作用(Briggs,2007)。本文通过分析我国西部地区的跨族群交往,也发现了与西方社会相似的规律,即跨族群交往对人们的社会资本、收入水平和族群交融具有正向影响。由此可见,“不同羽毛的鸟类”之间的异质性网络和跨族群纽带,对宏观社会整合和微观个体生活机遇都具有重要影响力。 跨边界的社会资本具有丰富的社会意涵。无论跨体制社会资本,还是跨族群社会资本,从本质上都是个体对社会边界的跨越和对结构制约的超越。一旦个体的交往范围超出了所属群体的边界,成功进入其他群体的交往活动圈子,那么该个体就靠近了网络桥梁,占据了“结构洞”的位置,在宏观层面会促使有价值资源在群体之间流动,在微观层面上个体也可以获得相应的利益回报。因此,社会边界的跨越不仅可以丰富个体的社会资本,促进资源流动,有助于降低群体间不平等程度;同时也是维持社会稳定的“安全阀”之一,群体边界的跨越可以增进文化交流与传播。 *本文曾在西安交通大学实证社会科学研究所汇报,感谢李黎明、边燕杰、张顺、李姚军、郭小弦等教授提出的许多建设性意见。同时,两位匿名评审专家的建议,尤其批判意见,对本文修改具有很大帮助,在此深表谢意。文责自负。 注释: ①学术界对“ethnic group”的翻译存在争论。阮西湖(1998)等翻译为“民族”而非族群,认为使用族群容易忽略其政治属性;马戎(2000、2008)等翻译为“族群”,强调不同族群之间的文化属性。本文关注族群文化属性,因此除了引用正式文件时使用“民族”以外,文章主要文本使用“族群”。 ②相似规律也发生在后文关于族群间收入水平差异的分析。 ③除了这两种方法外,本文将马氏距离作为测量距离,使用最近邻居匹配,发现研究结论是稳定的。 ④最近邻居匹配以倾向得分作为匹配距离,针对干预组样本(或控制组)寻找一个倾向值得分最接近的控制组样本(或干预组)作为匹配对象。作为敏感性分析,笔者将最近邻居的数量修改为3,发现分析结果是稳定的。此外,笔者将卡尺值分别修改为0.1和0.25之后,研究结论也是稳定的。 ⑤核函数匹配是将控制组样本的结果变量进行加权平均(权重则是根据核函数计算得到),然后将该加权平均值与干预样本的结果变量进行比较(郭申阳、弗雷泽,2012;胡安宁,2012)。 参考文献: [1]边燕杰,2004,《城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现》,《中国社会科学》第3期. [2]——,2013,《中国西部报告》,中国社会科学出版社. [3]边燕杰、王文彬、张磊、程诚,2012,《跨体制社会资本及其收入回报》,《中国社会科学》第2期. [4]陈晓晨、赵菲菲、张积家,2018,《跨民族友谊对民族态度的影响及其作用机制》,《民族教育研究》第6期. [5]陈云松、比蒂·沃克尔、亨克·弗莱普,2013,《“找关系”有用吗——非自由市场经济下的多模型复制与拓展研究》,《社会学研究》第3期. [6]——,2014,《“关系人”没用吗?——社会资本求职效应的论战与新证》,《社会学研究》第3期. [7]程诚、边燕杰,2014,《社会资本与不平等的再生产以农民工与城市职工的收入差距为例》,《社会》第4期. [8]费孝通,1985,《乡土中国》,上海:上海三联书店. [9]郭申阳、马克·弗雷泽,2012,《倾向值分析:统计方法与应用》,重庆:重庆大学出版社. [10]胡安宁,2012,《倾向值匹配与因果推论:方法论述评》,《社会学研究》第1期. [11]李黎明、李晓光,2016,《族群,社会资本与收入差距》,《中山大学学报》(社会科学版)第5期. [12]梁玉成,2010,《社会资本和社会网无用吗?》,《社会学研究》第5期. [13]梁玉成、陈金燕,2019,《社会资本研究中的双向因果问题探索》,《社会发展研究》第3期. [14]林南,2005,《社会资本——关于社会结构与行动的理论》,上海:上海人民出版社. [15]刘峰、佐斌,2017,《国外对大学生跨族群友谊的研究及对中国民族教育的启示》,《民族教育研究》第3期. [16]芦强、边燕杰,2018,《跨城乡婚姻的社会资本后果》,《人文杂志》第4期. [17]马戎,2000,《关于“民族”定义》,《云南民族学院学报》(哲学社会科学版)第1期. [18]——,2008,《现代中国民族关系的类型划分》,《社会》,2008年第1期. [19]马忠才、赫剑梅,2014,《族际职业地位分层及其决定因素——西部地区回族与汉族的比较研究》,《中国人口科学》第2期. [20]帕特南,罗伯特,2011,《独自打保龄——美国社区的衰落与复兴》,北京:北京大学出版社. [21]阮西湖,1998,《关于术语“族群”》,《世界民族》第2期. [22]苏利万,特里塞,2010,《劳动力参与中的种族—族群差异:一个族群分层的透视》,载马戎主编《西方族群社会学经典读本——种族与族群关系研究》,北京:北京大学出版社. [23]涂尔干,埃米尔,2000,《社会分工论》,上海:上海三联书店. [24]王庚,2018,《校园科层下大学生交往模式的跨族群比较》,《青年研究》第1期. [25]习近平,2017,《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社. [26]张顺、郭小弦,2011,《社会网络资源及其收入效应研究——基于分位回归模型分析》,《社会》第1期. [27]Allport,Gordon Willard 1954,The Nature of Prejudice.Boston,MA:Addison Wesley. [28]Bian,Yanjie 1997,"Bringing Strong Ties Back In:Indirect Ties,Network Bridges,and Job Searches in China." American Sociological Review 62(3). [29]Bogardus,Emory S.1925,"Social Distance and Its Origins." Journal of Applied Sociology 9(2). [30]Briggs,Xavier de Souza 2007,"'Some of My Best Friends Are…':Interracial Friendships,Class,and Segregation in America" .City & Community 6(4). [31]Burt,Ronald S.2005,Brokerage and Closure:An Introduction to Social Capital.Cary,NC:Oxford University Press. [32]Granovetter,Mark S.1973,"The Strength of Weak Ties." American Journal of Sociology 78(6). [33]Hikido,Annie 2017,"Entrepreneurship in South African Township Tourism:The Impact of Interracial Social Capital." Ethnic and Racial Studies 41(14). [34]Lee,Linda,Carollee Howes,& Brandt Chamberlain 2007,"Ethnic Heterogeneity of Social Networks and Cross-Ethnic Friendships of Elementary School Boys and Girls." Merrill-Palmer Quarterly 53(3). [35]Letki,Natalia 2008,"Does Diversity Erode Social Cohesion? Social Capital and Race in British Neighbourhoods." Political Studies 56(1). [36]Lin,Nan 1999,"Social Networks and Status Attainment." Annual Review of Sociology 25(1). [37]Marsden,Peter V 1988,"Homogeneity in Confiding Relations." Social Networks 10(1). [38]Mcpherson,Miller,Lynn Smith-lovin,& James M.Cook 2001,"Birds of a Feather:Homophily in Social Networks." Annual Review of Sociology 27. [39]Mouw,Ted 2003,"Social Capital and Finding a Job:Do Contacts Matter?" American Sociological Review 68(6). [40]——2006,"Estimating the Causal Effect of Social Capital:A Review of Recent Research." Annual Review of Sociology. [41]Munn,Christopher W.2017,"The One Friend Rule:Race and Social Capital in an Interracial Network." Social Problems 65(4). [42]Simmel,Georg 1955,Conflict and the Web of Group Affiliations.Glencoe,Illinois:Free Press. [43]Smith,Jeffrey A.,Miller McPherson,and Lynn Smith-Lovin 2014,"Social Distance in the United States:Sex,Race,Religion,Age,and Education Homophily among Confidants,1985 to 2004." American Sociological Review 79(3). [44]Tamam,Ezhar 2012,"Race-Related Diversity Experiences in Lifelong Learning:Impacts on Undergraduates' Intercultural Sensitivity and Interracial Bridging Social Capital." Procedia-Social and Behavioral Sciences 46. (责任编辑:admin) |

- 上一篇:民族地区脱贫攻坚的成效、经验与挑战

- 下一篇:论陆地边境口岸在陆疆乡村振兴中的作用