唐蕃接触中的河西九曲

http://www.newdu.com 2024/07/07 03:07:59 中国人民大学清史研究所 佚名 参加讨论

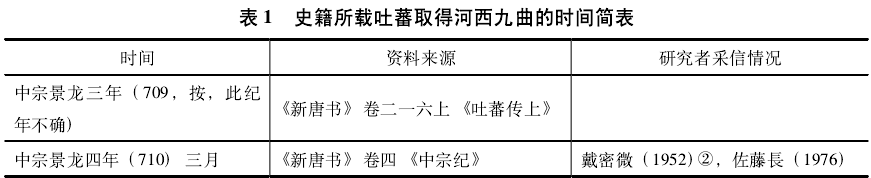

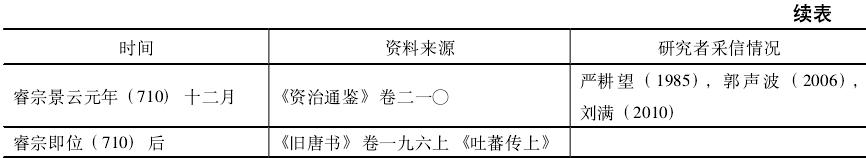

自贞观八年(634)吐蕃赞普松赞干布首次遣使入唐,至公元9世纪中期,唐蕃之间历经两百余年的接触。安史之乱以前,双方围绕安西四镇、西突厥十姓之地、吐谷浑故地等归属问题所进行的频繁交涉,始终是唐蕃关系史研究中令人感兴趣的话题。据统计,终唐一代,为划定双方疆界所举行的会盟,就达十次之多,这在唐与异民族政权的交往中显属特例。在多次会盟中,开元二年的“河源会盟”,由于谈判尚未结束就以吐蕃入侵而告终,故未受到足够关注。现有研究中,或是在讨论唐蕃会盟情况时稍有提及,或仅略述其背景,对于事件本身的探讨几乎未见。但细绎文献就会发现,“河源会盟”所透露的先天、开元年间之唐蕃接触,颇值得重视。 由于“河源会盟”并未最终实现会盟之举,后文称为“河源议界”。要厘清河源议界的来龙去脉,得先从河西九曲说起。在公元8世纪初期的唐蕃关系中,最令人瞩目的事件无疑是金城公主入蕃与河西九曲归于吐蕃。后者因事关开元年间唐蕃双方频繁争战的问题,历来受到史家关注,尤其是对河西九曲地望的讨论,自20世纪70年代以降,迄今尚未停止。不过,也由于诸家的注意力大都集中于对河西九曲地望的考证,与之相关的其他重要问题反而未能引起重视。比如,吐蕃究竟在何时取得河西九曲?其真实的历史背景是什么?神龙年间的唐蕃首次成功会盟,与河西九曲有何关系?河西九曲如何影响河源议界的进程,又以何种方式影响开元年间唐蕃关系的走向?这是本文将要探讨的问题。 一、河西九曲的地理位置:学术史及补充论证 自1970年代以来,围绕河西九曲地望的问题,学者们展开了长期讨论。较早对河西九曲进行专篇研究的是日本学者佐藤長,1976年他发表长文《河西九曲の地について》,认为河西九曲之地在黄河上游支流茫拉河流域。1983年,鈴木隆一发表《吐谷渾と吐蕃の河西九曲》,他认为河西九曲中“河西”的概念是显而易见的,“河”即黄河无疑;河西九曲当在乌兰布拉克河(恰卜恰河)流域,以今共和县治恰卜恰镇为中心。该文从唐、吐蕃、吐谷浑三方关系的角度,提出了河西九曲即原吐谷浑国中枢地带这一重要观点,从政治形势与地理方位两方面进行考察,驳斥了佐藤長此前的考订。佐藤長后来认同了鈴木的观点,撰文修正自己从前的看法,并深入论述恰卜恰河流域的重要性。 尽管1985年鈴木隆一的论文就经由钟美珠先生译介给中国学界,但时至今日,其观点仍未得到广泛认可。国内学界有关这一问题的讨论,大都接受严耕望先生的看法。1980年代,严耕望曾对“河曲”有所考察,他认为“(《水经·河水注》所载)汉世河曲即唐之河曲,在黄河绕过大积石山后西北行又折东北行之地”,“共和以西,河流曲折,故古有九曲、河曲之目”。至于吐蕃所取“河西九曲”,他认为“河西”二字系误载,“唐境九曲之地当在河东,不应云河西”,“河东之地本属唐境,水甘草良,宜屯牧”。出版于1996年的《中国历史地图集》在恰卜恰以南的黄河附近标注了“九曲”,却将九曲军、独山军标注在黄河以东,与严先生之论合。2010年刘满发表《唐九曲及其相关军城镇戍考》,赞同严先生观点,并进一步认为“九曲应该是今甘肃玛曲以下到青海贵南县龙羊峡这一段黄河东岸的一大片土地”,而吐蕃取得的河西九曲,乃“九曲中心地带”,其地望“当在今青海同德县城所在的地区”。2020年郑红翔、张旭又有专文讨论唐蕃战争中的“九曲之地”,认为吐蕃最初向唐求得的“九曲”在今青海同仁、泽库县一带,而唐后来不断进攻的是地域扩大后的“九曲”,也就是刘满考证出的“九曲”范围。此外,李得贤从汉藏语对音的角度出发,认为“九曲”指河水有九条,而黄河支流隆务河上源有九条小河,藏语称之为“勾曲”,汉译为“九曲”,故所谓河西九曲即以隆务河流域为中心的地区。可以看到,上述学者所考订的“河西九曲”,无一例外都位于黄河以东。 重新审视河西九曲的问题,首先需要明确一点:在唐代,作为专称的“河西九曲”与作为泛称的“九曲”,实有分别。吐蕃以金城公主汤沐邑名义取得的“河西九曲”,既云“河西”,自当在河以西去寻求;而天宝十二载哥舒翰所收的“九曲”,又称“黄河九曲”或“河曲”,其范围大致指黄河上游自今玛多县至共和县之间的河段所流经的地带,即包括今青海东南部、甘肃南部、四川西北部在内的广阔区域。换言之,河西九曲仅为九曲(黄河九曲、河曲)之一部分,当作“九曲的河西部分”解。 其次,需注意“河西”与“河源”的关系。鈴木隆一认为,河西九曲是以今共和县恰卜恰镇为中心的地带,而恰卜恰镇正是原吐谷浑国赤水城(即隋河源郡治)所在地。这实际上已经将“河西”与“河源”联系起来。除此以外,史籍中还可见到将“河西九曲”或“九曲”径称为“河源九曲”的情况。如,《新唐书·中宗纪》景龙四年三月“以河源九曲予吐蕃”;同书《玄宗纪》天宝十三载三月“陇右、河西节度使哥舒翰败吐蕃,复河源九曲”。严耕望认为河西九曲地在河东,不应云“河西”,其立论依据之一是里距测算,这一点鈴木氏已驳正之;依据之二便是《新唐书》以“河源九曲”代“河西九曲”的记载,这一点是本文需要讨论的。 所谓“河源”,在唐代大体可作三种理解:其一,指黄河源头,《新唐书·吐谷浑传》载贞观九年(635)唐军出击吐谷浑,侯君集等“行空荒二千里,盛夏降霜,乏水草,士糜冰,马秣雪。阅月,次星宿川,达柏海上,望积石山,览观河源”,是其例。其二,指设置于鄯州境内的河源军,高宗仪凤年间,娄师德为“河源军司马”;贞元二十年(804)吕温出使吐蕃,途经陇右,写成《经河源军汉村作》,皆可为证。其三,指隋河源郡涵盖的区域(原属吐谷浑国,其范围包括星宿川和黄河九曲地区),或指河源郡治古赤水城所在地。唐人所云“河源”,常与此有关。 比如,贞观十五年(641)文成公主出嫁吐蕃赞普时,曾“筑馆河源王之国”,等待松赞干布前来柏海迎接,此“河源王之国”,就是吐谷浑国,因为贞观九年太宗征服吐谷浑后曾封其王诺曷钵为“河源郡王”,这一封号当与隋河源郡有关。又如,开元二年吐蕃宰相坌达延致函唐朝宰臣“请先遣解琬至河源正二国封疆,然后结盟”,玄宗“命解琬使于河源”。既是“使于河源”,表明河源是吐蕃地界或是中立地带,其位置较为具体,因此不能指唐的河源军,也不能是一般意义上的黄河之源,只能指原吐谷浑赤水城所在的“河源”,也就是河西九曲所在地。 《新唐书》以“河源九曲”代“河西九曲”或“(黄河)九曲”,或是编纂者有意为之。一方面,河源与原吐谷浑国密切相关,以此可提醒读者注意该地的特殊重要性;另一方面,“河源”本身意涵丰富,单就其与吐谷浑的联系而言,既可指隋灭吐谷浑后所置河源郡所涵盖的区域,也可指河源郡的治所赤水城,因此“河源九曲”一词的创写,可避免旧史中“河西九曲”“九曲”“黄河九曲”“河曲”等概念混用纷杂的情况。正因如此,我们在理解“河源九曲”一词时,才需要根据具体历史语境进行分析,不可一概而论。当然,明确“河西”与“河源”的关系,并不仅仅是为了对河西九曲地望相关的讨论做补充,更重要的是,它有助于我们理解开元初期河源议界的真实内涵,这一点将在后文予以揭示。 此外还有一点值得注意,根据鈴木隆一的考察,河西九曲就是以赤水城为中心的地带,也就相当于高宗麟德二年(665)吐蕃“仍求赤水地畜牧”之“赤水地”。这表明,至少在高宗麟德年间,吐蕃就已经开始觊觎河西九曲,因此近半个世纪以后吐蕃以“金城公主汤沐邑”为名取得该地,就不应该仅仅看作是和亲的附带条件。不过在河西九曲归于吐蕃之前,它还扮演过另外一个角色,这与神龙会盟息息相关。 二、神龙会盟与河西九曲 神龙元年(705)至二年,唐蕃之间首次会盟,习称“神龙会盟”。由于此次会盟具体内容史载未详,故相关研究较少,且多就其背景、意义等作讨论,而对于会盟中最有实质性意义的唐蕃边界,则尚未有专门研究。 神龙会盟举行的时间,史籍中没有明确记载,不过通过对现有史料的分析足以窥知其脉络。《册府元龟》载玄宗开元二年五月“敕(解)琬赍神龙二年吐蕃誓文与达延定界”,知盟书达成时间在神龙二年。双方开始交涉,可能在神龙元年至二年间。神龙元年中宗复位,吐蕃遣使入唐。在此之前,吐蕃刚刚经历过一场变故:赞普器弩悉弄(Khri'dus srong btsan,即墀都松赞)亲征南方时,卒于军中。汉文文献系此事于长安三年(703),藏文史料则系之于藏历龙年(704)。继立为赞普的是弃隶蹜赞(Khri lde gtsug btsan,即墀德祖赞),时年七岁,由祖母墀玛类(Khri ma lod)摄政。神龙元年七月,吐蕃遣使告丧,“俄而赞普之祖母遣其大臣悉(薰)[董]热来献方物,为其孙请婚,中宗以所养雍王守礼女为金城公主许嫁之”。尽管没有明确提到会盟,但由神龙元年唐蕃已有和亲之议观之,会盟之事在悉董热使唐时提出、随后得以实行,当与事实相去不远。会盟仪式的正式举行,在神龙二年,地点在长安。金城公主入蕃,则在会盟完成以后。 神龙会盟所定唐蕃疆界,由两条界河和一个缓冲区域构成,其具体形态可表述为:靠近蕃方的界河——闲壤——靠近唐方的界河。论述如下: 首先,神龙会盟规定,唐蕃双方“以河为境”。开元二年(714)宰相卢怀慎等奏:“吐蕃本以河为境,以公主故,乃桥河筑城,置独山、九曲二军,距积石二百里。今既负约,请毁桥,复守河如约。”这段话,当从以下几个层面加以理解:1.奏文中所谓“守河如约”之“约”,指神龙盟约。因为在神龙元年至开元二年之间,唐蕃双方正式达成盟约的,仅有神龙会盟一例。2.既然“约”指的是神龙盟约,那么“本以河为境”,所表达的内涵就是:神龙会盟时,是规定以“河”作为唐蕃边界的。3.所谓“以公主故,乃桥河筑城”云,是说在神龙会盟后,由于金城公主入蕃,吐蕃才越过了“河”这道边界,在“河”上架桥、于“河”的另一边筑城、置军。反映的史事便是吐蕃以金城公主汤沐邑的名义取得河西九曲之后,跨河戍守。这是会盟以后发生的事,与会盟本身无关。4.宰相奏书云,吐蕃在越过这“河”以后,并未遵守双方之间互不侵犯、友好共处的约定,既如此,我们应该将“河”上的桥梁毁弃,使双方回到“以河为境”的状态。这是“守河如约”的真实内涵。 问题是,“以河为境”之“河”具体何指?佐藤長认为此“河”指乌兰布拉克河(恰卜恰河)。本文认为,“河”当指黄河。试说如下:其一,上文已明确,河西九曲指黄河以西以今共和县为中心的地区。那么,在吐蕃得到河西九曲之前,其活动范围只能在黄河以东;其二,高宗时代,吐蕃的疆域最东边已与唐的松、茂、巂等州相接,这一线以西的党项故地,成为吐蕃附属。鈴木隆一认为“所谓由于金城公主之故吐蕃越过了黄河,可以理解为吐蕃自东向西,从党项之地侵入吐谷浑之地,反之,前后就有矛盾”,本文同意这一见解;其三,从藏文史料来看,至迟在公元704年,吐蕃已经建立起“黄河军衙”。这个黄河军衙与唐朝洮州接境,可能是以洮州以西的磨环川等地为中心,管辖范围在黄河九曲地区,包括今青海果洛、甘肃甘南、四川西北部一带。这与汉文文献所见吐蕃对党项之地的控制是相符合的。综上,“以河为境”之“河”,指的是分隔剑南以西党项之地(黄河九曲的河东部分)与吐谷浑故地(河西九曲地区)之间的黄河河段,大体流经今玛曲县至贵德县一带。 其次,神龙会盟规定,唐蕃之间留有所谓“闲壤”,即中立地带。《新唐书·吐蕃传》载开元二年(714)吐蕃赞普遣使上表言“往者疆埸自白水皆为闲壤”;又,《册府元龟》载开元六年(718)十一月吐蕃遣使奉表,有“往者平论地界,白水已来中间并合空闲”之语。由此观之,“闲壤”的范围,乃“自白水”至某处。由赞普所奉表中的语境,结合吐蕃立场,可知白水在比较靠近唐朝西境的地方,换言之,白水是靠近唐朝一方的界河(靠近吐蕃一方的界河为黄河)。如此,则“自白水皆为闲壤”就可理解为“自白水至河皆为闲壤”。 要确定闲壤的范围,首先需明确白水的地理位置。既然白水是唐蕃疆界中靠近唐朝西境的界河,那么它应符合以下条件:1.白水应为一条相对较大的河流,是所处区域内明显的地标;2.我们已经确定河西九曲是以今恰卜恰为中心的区域,那么靠近唐朝西境且可以分隔唐境与“闲壤”的白水,就只能在恰卜恰以北、湟水以南去寻求;3.由于湟水沿岸分布的鄯州、河源军(鄯城县)、临蕃城、绥戎城等皆是唐境要地,是唐军重点防守之地,因此作为“界河”的白水不能离湟水太近,否则难以做到有效防守;4.从方位上看,唐蕃之间在湟水以南区域内的接触呈“南-北”方向,即唐在北,吐蕃在南,因此作为“界河”的河流应大致为东-西(西-东)走向。由今地图观之,颇疑白水即今倒淌河。该河发源于日月山西麓察汗草原,自东向西注入青海。无论河流规模,还是地理位置,皆符合上述条件。 此外,民国时期周希武赴玉树调查民族分布与疆界时撰成的旅行日记中,有由今湟源县至恰卜恰镇一段,对相关道程、地理景观等描述、考论颇详,尤其是对倒淌河流域的记载,可为上述推论提供旁证。为便于讨论,现将相关内容节录于次: 有水出日月山西麓,三源并发,合流西注于青海,土人谓之倒淌河。盖内地之民东流见惯,甫遇山卡,乍睹西流,遂目为倒淌河耳。循倒淌河北西行约三十里至察罕城南十里许倒淌河滨,插帐而宿……察罕城在北山根(原注:即日月山分支,所谓察罕托洛海者也。察罕译言白也,托洛海言顶也,以山顶常有积雪,故云),东北距丹城一百二十里,东距哈拉库图亦七十里,东南距阿什汉水城二十里。前清雍正九年洛卜藏丹津诱诸部盟于察罕托洛海,即此。陕甘总督那彦成筑城设防以控制野番,咸丰六年撤防,城遂废。今止有土垣一匝,内有公廨数椽,无民居。每岁青海长官祭海时,会盟蒙旂王公于此。 这段引文提供的重要信息有以下几点:其一,蒙语“察罕”译言“白”,那么,流经察汗(罕)草原的倒淌河,在得名“倒淌河”前,很可能即名“察罕河”(河畔之城名察罕城可资参考)。而蒙语“察罕河”当源自汉语“白水”或藏语中相对应的词汇。其二,从清代、民国时的情况看,倒淌河北岸的察罕城也是一处要地,这从侧面凸显了此河的重要性;并且,由旅行者所见“三源并发”之语观之,其水道规模当不小。另外,据上引文及其后续记述可知,作者翻过日月山后,是要前往恰卜恰,其路线是由日月山西麓沿倒淌河北岸西行,至青海湖东折而南下。由此可推测,行经倒淌河北岸的道路乃古道,是现代交通线路开辟之前的惯用道路。再者,倒淌河南岸地势高峻,海拔普遍比河谷高100—200米。可见此河确实是阻隔流域南北的天然界线。易言之,这份可贵的旅行资料,为我们关于“白水即今倒淌河”的推断提供了有力的旁证。 至此,神龙盟誓中“闲壤”的范围已明确,即自白水(今倒淌河)至“河”(今玛曲至贵德县黄河河段)之间的地带,而以赤水城(今共和县恰卜恰镇)为中心的河西九曲,正在此区域内。换言之,根据神龙盟誓的规定,河西九曲既不属唐,也不属吐蕃,而是作为中立地带存在于唐蕃之间,并在此后数年间发挥其作用,使唐蕃之间得以避免直接军事冲突。这种情况,直到吐蕃以金城公主汤沐邑的名义取得河西九曲以后,才开始发生变化。 三、吐蕃取得河西九曲的时间 根据纪传体、编年体史书的记载,吐蕃取得河西九曲的时间是中宗景龙四年,或曰睿宗景云元年,即公元710年。后世的研究者往往依此不疑。具体情况见表1。

值得注意的是,公元710年是金城公主入蕃的年份。《旧唐书·中宗纪》载景龙四年正月:“丁丑,命左骁卫大将军、河源军使杨矩为送金城公主入吐蕃使。己卯,幸始平,送金城公主归吐蕃。”也就是说,在金城公主入蕃的当年,吐蕃即以公主汤沐邑的名义取得了河西九曲。为便于讨论,现将《旧唐书·吐蕃传》相关文字迻录如下: 睿宗即位……时张玄表为安西都护,又与吐蕃比境,互相攻掠,吐蕃内虽怨怒,外敦和好。时杨矩为鄯州都督,吐蕃遣使厚遗之,因请河西九曲之地以为金城公主汤沐之所,矩遂奏与之。吐蕃既得九曲,其地肥良,堪顿兵畜牧,又与唐境接近,自是复叛,始率兵入寇。 这段文字是对吐蕃取得河西九曲之前因后果较为详细的记载,《新唐书》与《资治通鉴》关于此事的系年编排,很可能受到了《旧唐书》的影响。也正因此,诸书在此事发生的时间上并无大的抵牾。但若深入分析,则会发现,将河西九曲归蕃之事系于公元710年,至少会产生以下几个疑问:1.吐蕃是在赞普器弩悉弄(墀都松赞)卒、幼主弃隶蹜赞(墀德祖赞)即位,内外局势尚不稳定的情况下,由墀德祖赞的祖母墀玛类出面,向唐朝提出的和亲之请。从高宗时代以降唐蕃关系以争战为主的史实来看,对于唐朝来说,未趁吐蕃局势动荡之机出兵要回青海之地,反许以和亲,一力促成公主入蕃事宜,已是较大的让步与示好。为何公主甫一入蕃,又将河西九曲拱手相让?何况河西九曲(赤水地)的重要性,自高宗时代以来,唐朝君臣十分清楚,何以在双方交好且显然唐朝占有优势之际,割让如此重要的地方?2.史籍一致将河西九曲归蕃之事归咎于鄯州都督杨矩,称其受吐蕃贿赂,表奏朝廷予之。但,杨矩何许人也,何以一纸奏文便能令朝廷让渡河西九曲的控制权?3.按照惯例,自神龙元年(705)唐蕃首次成功会盟后,双方疆界发生改变时,都会进行会盟定界。既然河西九曲对于唐蕃双方来说都是要地,并且其归属的改变直接关涉双方疆界的变动,为何吐蕃取得该地以后,并无双方就此会盟定界的记载? 解决这种种佶屈难通之处的关键,就在于河西九曲归于吐蕃的时间。有迹象表明,吐蕃取得河西九曲,并非在公元710年,而应在玄宗先天二年(713)。《唐会要》卷九七载景龙四年杨矩送金城公主入蕃,“后矩为鄯州都督,吐蕃厚赂之”,其中“后”字已表明公主入蕃与杨矩奏予河西九曲之间存在一个时间差。《册府元龟》相关记载则说得更明白: 吐蕃以玄宗先天中,遣使厚遗鄯州都督杨矩,因请河西九曲之地,以为金城公主汤沐之所。矩遂奏与之。吐蕃既得九曲,其地肥良,堪顿兵畜牧,又与唐境接近,自是后率兵入寇。 《册府元龟》所载唐史部分,多直接移录实录、国史等原始史料,不似《旧唐书》编纂时有剪裁润饰。这条材料无疑为我们了解河西九曲归蕃真相提供了重要线索。它显示,此事发生的时间是“玄宗先天中”。按,“先天”年号仅计一年余,延和元年(712)八月庚子睿宗禅位,玄宗即位,该月壬午改元先天;二年(713)七月玄宗发动政变、正式执掌政权,十二月庚寅改为开元。据此,所谓“先天中”,就是指公元712年八月壬午至713年十二月庚寅。 更可注意的是,藏文史料也留下了非常重要的记载,敦煌本吐蕃历史文书P. T. 1288《大事纪年》系“赞蒙金城公主至逻些之鹿苑”事于公元710年夏,同书又载藏历牛年(713): // glang gyi lo la bab ste / btsan po dbyard mal troe brdzen tang na bzhugs / 'bon da rgyal dang blon chen pho khri gzi gs gyis / dbyar'dun zu spugi kyang bu tsal du bsduste / lnga brgya bskos / sngo sa skya sa / kha bstand rgya'i pho nya yang kheng phyag'tasld / 夏,赞普驻于墨竹之谮塘。坌达延与大论乞力徐于苏布之江布园集会议盟。任命五百长。唐廷允赐夏冬牧场,唐廷使者杨卿前来致礼。 只要结合上述《册府元龟》的记载,就不难得知所谓“唐廷允赐夏冬牧场”,即指唐朝允诺将河西九曲作为公主汤沐邑予吐蕃一事;而“唐廷使者杨卿”,就是曾多次充使入蕃、又与河西九曲息息相关的杨矩。 也就是说,吐蕃得到“唐廷允赐夏冬牧场”这一消息是在先天二年(713)夏,杨矩作为使者到达蕃廷之时。根据当时一般唐蕃使者的往返时间推算,杨矩从长安出发的时间当在先天元年(712)冬或次年春,那么,朝廷作出“允赐夏冬牧场”这一决定的时间,还要在此之前。考先天元年八月至次年春,吐蕃有三次遣使入唐,分别在先天元年八月、十月及次年正月。其中八月吐蕃遣使的目的是庆贺新帝登基;次年正月所见为朝贡使,睿宗与使者进行礼仪性质的会见,应不涉及具体事务商谈;十月所见吐蕃遣使,既非朝贡,也非因双方有婚丧等大事需要通报,那么这批使者当带有其他使命,结合前述对唐朝“允赐夏冬牧场”时间的分析,此次遣使很可能与河西九曲有关。 那么,为何唐廷会在先天元年十月前后决定将河西九曲划归吐蕃?首先,此时距睿宗禅位、玄宗登基才两月,唐廷内部正酝酿着新旧君主争夺最高统治权的政治风暴。可以推测,吐蕃此时提出对河西九曲的要求,一方面是借双方和亲后的良好关系顺势而为,另一方面更重要的考量,恐怕就是选准了唐朝内政不稳这一时机;唐廷则由于暂时无暇西顾,而又必须稳住西边、避免与吐蕃交恶,不得已而许之。其次,杨矩的奏请可能起到了一定作用。他是否真如史籍所言因受贿而为吐蕃求地,暂且不论,但他作为鄯州都督,又在自景龙至开元初期的唐蕃交往中多次充使,吐蕃通过他向朝廷传达对河西九曲的要求,可能性很大。从唐廷的角度考虑,杨矩无疑是当时最识蕃情的边将,《唐杨孝弼墓志》载杨矩为“辅国大将军兼左羽林军大将军、持节陇右诸军州节度大使兼鄯州都督、河源经略大使、铜城大总管、检校鸿胪卿、虢国公”,称其人“雄材命代,英略冠时,下棘署以扬蕤,入柳营而按节。三推受律,得廓地之钤钮;万里收功,罢玉门之亭障”,可见杨矩当时颇受倚重。唐廷对他的奏请表示重视,也在情理之中。 综上,吐蕃取得河西九曲的时间,并非中宗景龙四年三月,也非睿宗景云元年十二月,而是玄宗先天二年(713)夏。朝廷作出此项决定,则在先天元年十月前后。换言之,唐廷将河西九曲统治权让渡给吐蕃一事,发生在玄宗执政初期,此后玄宗极力想要收回对该地的控制权,或许与此不无关系。 四、河源议界史事稽考 本文一开头提到的河源议界,与河西九曲有何关系?河西九曲又如何影响到开元年间的唐蕃关系?这是接下来需要揭示的问题。为便于讨论,先将相关文献呈现的河源议界始末略述如下: 1.开元元年(713)十二月,“吐蕃遣其大臣来求和”。 2.开元二年(714)五月,吐蕃宰相坌达延献书于唐宰臣云:“两国地界,事资蚤定。界定之后,然后立盟书。大夫解琬昔在安西界,望使会于河源,相与展议,蕃之愿也”。玄宗遣解琬“赍神龙二年吐蕃誓文”使于河源;令宰臣魏知古、姚崇、卢怀慎等报书坌达延。 3.同年六月,吐蕃宰相尚钦藏、名悉猎来献盟书。 4.八月,吐蕃坌达延、乞力徐率众十万入侵临洮军、兰州,至于渭源;鄯州都督杨矩“悔惧自杀”;玄宗遣薛讷等至河陇应敌。 5.十月,吐蕃复侵渭源,薛讷等与战于武街、长城堡等地,败之。吐蕃大臣宗俄因子至洮水请和,用敌国礼,玄宗不许,“自是连岁犯边”。 看起来,河源议界始于开元二年五月,同年八月因吐蕃入侵而以失败告终。但事件本身存在不少疑点:1.开元元年十二月,吐蕃为何突然“求和”?考索史籍可知,自景龙四年金城公主入蕃以来,双方未有战事,何来“求和”一说?2.开元二年五月坌达延给唐朝宰臣的“献书”,也显得非常突兀。揣摩坌达延此书的语境,他提出定界、立盟之要求,似乎与唐朝方面早有交涉。然而遍检史籍,我们看不到神龙二年至开元二年五月间唐蕃曾就会盟定界之事作何商议。3.参考开元年间成功实行的唐蕃“赤岭定界”以及此后多次会盟,可知唐蕃正式会盟之前,必互遣使者进行磋商。然而,除了前述先天二年夏使于吐蕃的“杨卿”和同年十二月来唐“求和”的吐蕃大臣外,我们也看不到双方互遣除了朝贡使之外的使者的其他记载。4.解琬出使河源,双方谈判结果如何?史载未详。他五月启程,六月吐蕃宰相又来长安献盟书,说明谈判曾经达成某种一致。但到了八月,形势突然急转直下,吐蕃精甲十万寇临洮军”,一直打到渭源县。这是唐蕃接触以来,吐蕃入侵河陇达到的最东界。为何会出现这种变化? 解决这些问题的关键,仍是河西九曲。如前所述,先天二年七月,唐廷已允诺将河西九曲划给吐蕃,这实质上是神龙会盟后唐蕃疆界的一次重大变化。从先天二年夏唐廷“允赐夏冬牧场”至开元二年五月,已经过去将近一年,正是在此期间,吐蕃进行了一系列活动,突破神龙盟誓中“以河为境”的约束,开始“桥河筑城”,建立独山、九曲二军,实际进驻并占领了河西九曲。先天二年吐蕃得到的可能是一份口头或者书面承诺,该年夏杨矩出使吐蕃,就是为了传达朝廷这一旨意。但对于重视盟誓的吐蕃来说,仅仅一份承诺显然不能保证新获境土的安全,要确认对该地的统治权,须正式定界、重立盟誓;另一方面,先天二年七月玄宗正式执掌政权,在此情况下,双方也有必要重立盟誓,以继旧好。这应该就是同年十二月吐蕃大臣入唐“求和”的原因。 还有一点值得注意,那就是吐蕃除了要求将其对河西九曲的占领合法化以外,可能还对安西部分境土提出了要求。坌达延给唐朝宰臣的书中说:“大夫解琬昔在安西界,望使会于河源,相与展议,蕃之愿也”;唐宰臣报坌达延书云:“所论分界,先有盟书,今奉敕令左散骑常侍解琬往河源与公平章。解琬国之重臣,素有德行,言无二诺,众所共推,昔尝充使(西安)[安西],备谙彼之境土,今遣将命,实惟命焉。”双方都强调解琬曾任职安西的经历,暗示河源议界也与安西有一定关系。根据开元六年吐蕃赞普奉表所言,在西边,曾有张玄表出兵攻打吐蕃之事。按,张玄表出任四镇经略使在景龙三年(709)九月左右;又《旧唐书·吐蕃传》云:“时张玄表为安西都护,又与吐蕃比境,互相攻掠,吐蕃内虽怨怒,外敦和好。时杨矩为鄯州都督,吐蕃遣使厚遗之,因请河西九曲之地为金城公主汤沐之所,矩遂奏与之。”据此则张玄表与吐蕃在西域的双方边境互相攻击之事尚在吐蕃取得河西九曲(先天二年七月)之前。换言之,在景龙三年九月至先天二年七月之间,唐朝在安西的守将曾与吐蕃发生军事冲突。所以,在双方言和的情势下,吐蕃趁机提出在安西也划定双方的势力范围。可能正因如此,坌达延才指名要谙熟安西境土的解琬前往河源进行谈判。 玄宗如何回复吐蕃这一要求?从之后的情况来看,他当是应允了重新定界、会盟,所以当开元元年十二月前来“求和”的吐蕃大臣回蕃报命后,宰相又派遣使者入唐,商议具体的会盟时间、地点及与盟人员等问题,这就是开元二年五月坌达延“献书”给唐朝宰臣、要求解琬前往河源定界的背景。 应该说,直到开元二年五月,玄宗对吐蕃的要求都是积极回应的,这从他敕令宰臣报书吐蕃宰相、应吐蕃之请派遣解琬前往河源,皆可知晓。不过有一个细节应该引起特别注意,那就是,解琬是“赍神龙二年吐蕃誓文”前往河源谈判的,也就是说,玄宗虽然同意定界会盟,但他并不愿意与吐蕃重新划定界线,而是要依照神龙誓文的规定来重立盟誓。换言之,他并不愿意承认吐蕃对河西九曲的统治权,当然也不接受与吐蕃在西域划分势力范围。 玄宗之旨意,解琬在五月的河源谈判中,应是充分地传达了。而吐蕃方面,自然难以接受将已经事实上占领的河西九曲又拱手让出,对安西的境土要求遭到拒绝,也使得吐蕃通过外交方式向西域渗透其势力的计划落空。所以,在谈判结束不久,宰相坌达延、乞力徐即引劲旅赴临洮,打算以军事入侵的方式向唐朝施压。这也是为何解琬能够预言“吐蕃必阴怀叛计”,并“请预屯兵十万于秦、渭等州以备之”的缘由。与此同时,河源议界的程序仍在进行。开元二年六月,吐蕃宰相尚钦藏、名悉猎至长安“献盟书”,玄宗虽“御承天门楼,命有司引见,置酒于内殿享之”,但拒绝亲署誓文。吐蕃带来的这份盟书,恐怕仍在坚持原来的境土要求,而玄宗拒绝亲署誓文,当不仅仅是因为不愿承认吐蕃“敌国”的地位,更重要的原因,乃在于誓文背后事关唐朝境土得失与西境安危的重大利益关系。 在玄宗拒绝亲署誓文后,尚钦藏、名悉猎可能即已返回,至河源(河西九曲)与率军屯驻、等待消息的坌达延、乞力徐等会合。同年八月,吐蕃大军发动了“乘洮涉渭”的大规模入侵。 开元二年吐蕃入侵唐境,还不是河源议界的结束。吐蕃此次兵临河陇、进至渭源之目的是通过军事进攻向唐朝施压,迫使玄宗签署誓文,所以八月的入侵止于“掠监牧羊马”。唐朝方面,玄宗此时似已决计对吐蕃寸土不让,至迟自八月开始,他往河陇遣将调兵,备御来犯。十月吐蕃再寇渭源,玄宗甚至下制于十二日亲征,因陇右防御使薛讷等在武街等地大败蕃军,亲征计划才被取消。《资治通鉴》卷二一一载开元二年十月乙酉:“吐蕃遣其大臣宋俄因矛至洮水请和,用敌国礼。上不许。”《考异》引《唐历》云“遣其大臣宋俄因矛款塞请和,自恃兵强,求敌国之礼,天子忿之”。按,“宋俄因矛”即“宗俄因子”之讹写,他“请和”,除了求敌国礼,当还有更务实的内容,即继续河源谈判的议题。这从前引《册府元龟》卷九七九《外臣部·和亲二》所载开元五年三月金城公主的上表中即不难得知。 从玄宗后来的作为来看,他非但不愿签署盟文将河西九曲正式让渡给吐蕃,反而希望通过武力夺回这一要地。在开元四年(716)七月,他一度应允吐蕃的请和,但次年三月金城公主上表继续请求他亲署誓文后,和议就不见下文。开元五年七月和次年正月,郭知运两次深入九曲,败吐蕃军,献俘阙下,又在白水筑城,防御吐蕃进犯。军事方面的接连胜利,为玄宗坚持其既定策略提供了必要条件,所以在开元六年(718)十一月至次年六月吐蕃再次奉表请和,要求“舅甥亲署誓文”时,“帝以为昔岁和亲,已有诚约,而今何乃重请盟书,但信必繇衷,聿寻前代足矣。不许”,明确拒绝吐蕃的要求。所谓“已有诚约”乃指神龙盟约,显然在双方疆界问题上仍坚持回到神龙盟誓所规定的状态。 开元七年(719)六月玄宗对吐蕃的答复,标志着河源议界正式落下帷幕。在河西九曲(可能还有安西)问题上,双方无法达成一致。开元八年(720),吐蕃攻陷唐之索格松(So ga song)城,此后直至开元十七年(729)唐蕃开始新一轮议和之时,双方争战不息。 要之,开元二年五月的河源议界,实始于先天二年夏唐朝“允赐”河西九曲给吐蕃。吐蕃要求重新定界、立盟誓,并一再要求玄宗亲署誓文,实质上都是要确认其对河西九曲的统治权。玄宗虽应允重立盟誓,却决不承认吐蕃对河西九曲的占领,坚持依循神龙会盟中规定的唐蕃边界。双方就此问题进行交涉,前后历时七年,期间有和谈,也有军事攻伐,最终未能达成一致。 五、结语 关于河西九曲作为金城公主汤沐邑归蕃一事及其在唐蕃接触中的重要性,迄今仍有不少问题有待揭示。本文所作的初步尝试,结论如下: 其一,在河西九曲地望的问题上,学术史的梳理揭示了中国学界对国外同领域学者研究成果的相对隔膜,这导致鈴木隆一在1980年代早期的讨论至今尚未受到足够重视。他认为河西九曲就是以隋河源郡治赤水城为中心的区域,是吐谷浑的中枢地带,也就是高宗时代吐蕃“求赤水地畜牧”的“赤水地”。本文通过考察“河西”与“河源”的关系,对这一问题进行了补充论证。由此亦可获知,取得河西九曲,是吐蕃从高宗龙朔三年(663)攻破吐谷浑以后一直汲汲以求的目标。 其二,作为唐与吐蕃首次成功会盟的神龙会盟,其誓文所规定的唐蕃疆界问题在本文得到了充分揭示。根据神龙盟誓,唐蕃之间的疆界由两条界河和一个中立区域构成,其中靠近蕃方的界河为“河”(流经今玛曲县至贵德县的黄河河段),靠近唐方的界河为白水(今日月山麓倒淌河),界河之间为“闲壤”,河西九曲即包含在此“闲壤”范围内。由此可知,神龙会盟以后,河西九曲曾作为唐蕃之间的中立缓冲区域,在唐朝西境安全上发挥重要作用。 其三,吐蕃取得河西九曲的时间,并非纪传体、编年体史书中所记载的中宗景龙四年(710)三月或睿宗景云元年(710)十二月,根据《册府元龟》和出土文献中古藏文资料所保留的珍贵信息,可判定为先天二年(713)夏。这个时间点提示我们,河西九曲归蕃一事发生在玄宗执政初期,日后玄宗极力想要收回对该地的控制权,与此不无关系。 其四,开元二年,以吐蕃大举入侵河陇而告终的河源议界,看似只是一场失败的会盟,实则并非一个单独事件,而是与河西九曲密切相关的系列事件之一。吐蕃之所以要求与唐重新会盟定界,并不仅仅是为了“继旧好”,更重要的是为了通过正式会盟确认对河西九曲的统治权,因为在此前一年的夏天,唐廷已经派遣杨矩出使吐蕃,传达“唐廷允赐夏冬牧场(即河西九曲)”的旨意,但尚未形成正式的书面文件。而已经牢固地掌握了最高权力,正打算对西边励精图治的玄宗,拒绝承认吐蕃对河西九曲的占领,在疆界问题上坚持回到神龙盟誓规定的状态。由此双方展开了长达七年的交涉,开元二年八月的吐蕃入侵,开元四年、六年间金城公主与吐蕃赞普先后上表请玄宗亲署誓文,开元五年、六年间郭知运深入九曲讨击吐蕃,其原因皆在于此。 (本文原刊《中国史研究》2020年第3期第111-127页。文中原有注释,引用请务必参考原刊。) (责任编辑:admin) |

- 上一篇:汉唐时期的玉门关与东迁

- 下一篇:因地而生:历史时期的佛教与徽州社会