明代武昌府城江岸修筑的初步研究

http://www.newdu.com 2024/07/07 03:07:02 中国人民大学清史研究所 佚名 参加讨论

|

一 引言 水道堤防是历史地理和水利史研究中的重要课题。对于此,目前的研究主要从四个方面展开。 以长江中下游地区为例,首先,学界最为关注的是堤防修筑本身,通过文献记载的梳理和考证,还原其位置、走向和修筑过程,进而考察相关水道的演变。典型的成果有杨果对唐、五代和北宋时期江陵长江堤防及其兴筑的详尽考证,鲁西奇、潘晟对汉水中下游河道变迁的综合考察,以及尹玲玲、何晨成对明清时期广济江堤的历次兴修过程的梳理。水道的演变和人工堤防的修筑是紧密联系、相互依存、相互作用的,在这方面,主要有史为乐对长江大通—芜湖段江岸变迁的研究,以及张修桂对长江枝城—武汉河段、汉水襄阳—武汉河段以及洞庭湖水系河道演变的研究。 其次是考察堤防建设与当地人地关系、生态环境及经济发展状况的关系。这一视角应该成为堤防相关研究的新突破,但就目前而言,成果还较少,研究深度也有待提高,似仍有进一步拓展的空间。近年来,代表性的研究有陈曦以江陵“金堤”的变迁为题,提出以堤防建设为核心的人类活动深刻影响了江汉平原的环境演变;方秋梅则通过汉口沿江沿湖堤防的兴筑,揭示了其对汉口城市环境如市区陆地面积的增加、城市空间的拓展等方面产生的巨大影响。另外,赵崔莉、刘新卫在综合分析了清朝长江流域人口、资源、环境三者之间的关系之后,指出人地关系的失调是长江下游无为州江堤屡次内迁的真正原因。 第三是关注堤防的管理,涉及的论题有水利管理理念,水利工程的决策机制、组织、协调以及管理制度和经费筹措等。比如,肖启荣在考察明清时期汉水下游的水利管理制度变迁基础上,揭示出在不同河段国家和地方参与管理深入程度不同的特点;房利等对清代安徽长江江堤进行了较为系统的研究,他曾分析无为当地特色的如“弃地让水、迁河筑坝”等治江理论和治江工程实践,同时还考察了包括政府投资和民间集资在内的堤坝建设经费来源途径的多样性和综合性;此外,廖艳彬以江西丰城堤防建设为切入点,指出在堤防设施的建设和管理过程中,国家和地方社会各种力量充当了不同角色,反映出清代官府对基层水利设施的成本化管理理念。 第四是从“水利社会”的视角探究某一区域地方社会的秩序构建,如探究基层社会运作模式和集体性行为特征等。周荣通过探讨明清时期江汉平原地区堤垸修防、经济与地方社会的关系,揭示了当地传统的水利社会习惯和行之有效的基层社会运行机制;杨国安则围绕四邑公堤兴修所展开的合作与冲突,考察了不同行政区划之间通过横向联合所构建的一定区域内的经济、社会与生活秩序。 总的来说,对于江岸河堤问题的研究,涵盖了工程、生态、社会等多个方面;就区域而言,以长江流域为例,主要集中在汉水中下游、长江荆江和安徽江段以及有大量堤垸分布的江汉平原。具体到武昌府,被关注的对象往往都是周边的工程如广济江堤、樊口闸坝、江嘉长堤等,对武昌府城近城外围堤防的研究还很鲜见。《武汉堤防志》和《湖北水利志》对有清以前武昌城外的堤防修筑过程略有提及,但未能详考,甚至所述多有歧误。可以说武昌府城江岸修筑的研究基本上还是空白,而这正涉及城市建设、城市空间等城市地理和城市史研究的重大问题,实有充分讨论的必要。限于史料,本文目前所做的初步研究仍主要是着眼于堤防的修筑过程及走向的历史面貌复原,为将来更加深入的研究奠定讨论的基础。 二 明代以前今武昌城区滨湖垸堤的修筑 武汉作为滨江城市,其筑堤以保障城市安全古已有之。然而,旧志仅概言“唐宋既筑长堤”。《武汉堤防志》也曾记武昌沿江驳岸相传最早为唐初尉迟恭监修,但编者亦认为查无实据,有史可考者始于宋代。据嘉靖《湖广图经志书》,宋时鄂州城所筑堤防,有长堤,一曰花堤(花蕊堤),“在平湖门内。旧志云,政和年间,江水泛溢,漂损城垣,知州陈邦光、知县李基筑堤以障水患,至今赖之”。又有郭公堤,“在湖心。自长街东至新开路二里,旧志以为宋都统制郭果所筑,故名”。又有万金堤,“在县西南长堤之外。宋绍兴间役大军筑之,上建压江亭”。 万金堤早在宋代就有记述。祝穆《方舆胜览》卷28《湖北路·鄂州》即云:“万金堤,在城西南隅,绍熙间,大军筑压江亭于其上。”而天顺《明一统志》卷59《湖广布政使司·武昌府·山川》则称:“万金堤,在府城西南长堤之外,宋绍兴间役大军筑之,上建压江亭。”两处记载的筑堤时间有异,然当以绍熙为是。 严格意义上讲,宋代所筑诸堤还不是江堤,《武汉堤防志》称其“多为滨湖垸堤”,是很有道理的。武昌自建城之始,即以今蛇山为脊线,向南北两侧扩展。蛇山之北,分别有胭脂山、花园山及凤凰山、螃蟹岬三列平行山丘(山为今名),成为城池的安全屏障,螃蟹岬以北才是江、湖。而蛇山之南不远,则是与长江相通的系列湖泊,如长湖、墩子湖(滋阳湖)、歌笛湖、教唱湖、菱湖(宁湖、明月湖)等系列湖泊。因此,为拓展城市空间,筑堤是必须的。 今武昌蛇山以南平湖门以东,北起大成路,南至张之洞路,有南北走向的花堤街,疑即南宋之花堤故址。民国十年《湖北通志》卷10《舆地志·山川五》载:“宁湖,一作菱湖,一曰明月湖,在平湖门内,湖心有郭公堤,宋都统郭果筑。”自注云:“郭公堤疑即今之长街。”又卷39《建置志十五·堤防一》在记述长堤、郭公堤以后,复自注:“此即今会垣内花堤至广里堤及长街也。昔在城外,今则易为城市矣。”又记万金堤云:“宋绍兴间,筑万金堤,建压江亭,今堤半在城内,为民居址。”可见,《湖北通志》的编者认为,从武昌城内今花堤街南至解放路、广里堤一线,为宋代诸堤的位置。然而,此说稍嫌夸大。按,蛇山以南诸湖(宋之古南湖)的北缘在今彭刘杨路偏南一线,西自长江边始,东至首义路止。那么,宋代所筑诸堤的走向当是自今花堤街北口向南,至今张之洞路折向东,沿今张之洞路北侧至首义路止。果如此,这基本上也就是宋代鄂州城垣的南缘,以上各堤的主要功能之一即是保护城垣免遭水害。王象之《舆地纪胜》卷66《鄂州上·景物上》即称:“南湖,在望泽门外,周二十里,旧名赤栏湖,外与江通,长堤为限。长街贯其中,四旁居民蚁附。”是为其证。 万金堤当是城南外围的另外一道护堤,所以旧志皆云“万金堤在县西长堤之外”,“建压江亭”。若说江堤驳岸,万金堤当是。然而,康熙《湖广武昌府志》记:“万金堤,在县西南宋绍兴间,役大军筑之,建压江亭。今大堤口是也。”今武昌武胜门外城北江边有大堤口,后人以为宋之压江亭在今之城北大堤口,当误。宋之压江亭位置已不可考。 杨果在探讨宋代鄂州城市布局的时候认为,宋朝时的鄂州城得到较大规模的扩建,但限于地形,城池扩建向东展开,孙吴时的夏口城变为城内西头的子城。而且明代初年的武昌城的汉阳门、平湖门、竹簰门(文昌门),很可能是沿用的宋代布局。据以上分析,我们认为,宋代鄂州的城市空间在向东延伸的同时,也在向南扩展。而明代也的确是沿用了宋代三个西门的名称,但明代武昌府城西门的位置可能与宋代并不相同,尤其是平湖门和竹簰门(文昌门),较之宋代,要偏东数百米。 因此,宋鄂州城的城垣,西起黄鹤矶、东尽蛇山尾,北以螃蟹岬为限、南至今张之洞路偏北一侧。因受地貌影响,城池规制并不规则。 然宋鄂州城的城市空间并不限于城垣之内,事实上,据史乘记载,南宋所筑诸堤甫一完成,即成为民、商辐辏之所,从而使宋鄂州城的城市空间向南扩展。前文所引《舆地纪胜》之“长街贯其中,四旁居民蚁附”即指明了这一点。 宋鄂州城城南古南湖之外之水面,称“南浦”,《太平寰宇记》记云:“南浦,在县南三里……其源出景首山,西入江。春冬涸竭,秋夏泛涨,商旅往来,皆于浦停泊。以其在郭之南,故曰南浦。”《舆地纪胜》卷66《鄂州上·景物上》亦记:“南浦,《寰宇记》云在江夏南三里……南浦水出景首山,西入大江,冬涸夏盈,商舟聚泊,今谓之新开港也。”南浦,明清称里河,即今之巡司河,其与长江相连,水面更为广阔。宋代筑堤,在很大程度上就是分隔当时的南湖与南浦,使南湖堤岸及周边成为商民的生存空间。 陆游在《入蜀记》中提到南宋鄂州城,“市邑雄富,列肆繁错;城外南市亦数里,虽钱塘建康不能过,隐然一大都会也”。当他登上蛇山的南楼,“下瞰南湖,荷叶弥望,中为桥曰广平,其上皆列肆”,“由江滨堤上还船,民居肆市,数里不绝,其间复有巷陌,往来憧憧如织”。距陆游七年以后,范成大在《吴船录》卷下也描述了鄂州城南南市盛况,“南市在城外,沿江数万家,廛閈甚盛,列肆如栉,酒垆楼栏尤壮丽,外郡未见其比”,“下临南市,邑屋鳞差”。 宋代在鄂州城南所筑诸堤,不仅保障了鄂州城垣的安全,也扩展了鄂州的城市空间,使鹦鹉洲以东古南湖地区的南市及周边成为重要的商贸和游乐之区。到了元明时期,堤防建设进一步开展,堤岸不断西移南拓,该区域被扩进城垣内,成为衙署、王府及民居汇聚之区。 另,《武汉堤防志》的编者又云,在宋代,花堤南边有“豹头堤”“广里堤”“保望堤”;元代尚有“扫门堤”,具体位置已不可考。实际上,“豹头堤”“广里堤”“保望堤”三堤不见于清代以前旧志,其修筑时间约为清代。“广里堤”“保望堤”地名仍存,在今武昌解放路南端东侧。“豹头堤”原在清湖广总督衙门附近,辛亥革命之后,为纪念武昌起义前夜牺牲的彭楚藩、刘复基和杨得胜,改称为三烈士街,在今解放路南端西侧武昌造船厂内。至于“扫门堤”,据记载有元代碑文曾提及“南城扫门堤上街”,则元代或确有其堤,但修筑时间及确切地点均已不可考。 三 明成化年间武昌府城江岸的修砌 明洪武四年(1371),周德兴因旧城增筑武昌府城,“城周围三千九十八丈……城铺九十三座,城楼十三座。门曰大东、小东、新南、平湖、汉阳、望山、保安、竹簰、草埠,共九门”,从此奠定了明清武昌城的基础,其城垣扩展到最广,直至清代中期,城市空间基本上限于此域。然而在此时,城外之江岸却频发溃塌事故,严重威胁了城垣及城外商民生计的安全。 武昌府城频发水患,堤岸屡毁,究其原因,首先是与其地诸水环绕的自然地理环境密切相关的。郭正域曾言:“楚,泽国也……武昌以会省而扼诸水之冲。”民国十年《湖北通志》卷42《建置志十七·堤防三》也曾提出:“会城逼临大江,北受汉水之冲,又东南诸湖水出而入江,辏于城下,黄鹄矶崖石陡峭,江水回环激射,每有泛涨之患。”武昌西南有长江干流,西有汉水主泓,东南有汇集武昌城南汤逊湖等里河水系,东北有沙湖、东湖水系,加之雨季需要排出的城内积潦,其丰水地区的特征明显。武昌周边多湖,围湖以增加的城市空间,地势低洼,易爆发水灾。 其次,宋代以来,由于湖北地区的持续开发,尤其是到了元明以后,人口增殖越来越多,人水争地的矛盾也越来越突出。明代修建的武昌府城,其城垣已逼近江流,“今百雉楼橹直压江流,涌水震撼,居民与鱼鳖为邻”。同时,江汉平原大范围的围水造垸,使该地区发生重大的环境变迁,更增加了水患的概率。“大较堤防多在襄安常武荆岳间,盖古七泽正其地也。汉唐以来,代苦水患。至宋为荆南留屯之计,多将湖渚开垦田亩,复沿江筑堤以御水,故七泽受水之地渐湮,三江流水之道渐狭而溢,其所筑之堤防亦渐溃塌。”到明代,围垦有变本加厉之势,“正徳以来,潜沔湖□□□平陆湖田隟土,游民利之,多为堤以自保。汉□□□左右俱强则下伤也”。长江行水不畅,而湖泊的蓄洪能力又大为减弱,江水下泄,武汉地区的洪灾变得更加严重。 第三个重要原因是长江主泓的摆动,带动江中沙洲的变迁,使武昌府城江岸失去了屏障,江水直冲城趾。“江中洲徙无常,东流西□□涩上涌,浸啮城趾,岸石崩弛。”明代,长江主泓向右偏移,鹦鹉洲渐次沉没,“至是大江东击,流沙转徙汉江岸滨,而武昌岸溃可支矣。自行竹簰门距马坊门五六里间,日就崩陷,前此距江尚二里余,居民万家,至是仅三四步或六七步,溺二十余家,所存惟二街耳”。万历《湖广总志》卷32《水利志一》也载:长江“逼绕会城,旧恃金沙洲障之,迩来洲徙,水泛横流,直冲江岸”。到了清代,这种情形仍没有改变,“江自嘉鱼至会城下合汉,流水涨则逼绕城趾,旧恃金沙洲障,之后洲徙,水泛横流,直冲江岸”。江水主泓东移,直接冲击武昌府城江岸,使护岸压力大增。 最后不能不提的是,其中亦有人为破坏的原因,竟有盗取护岸土石而致江岸损毁者。清乾隆元年(1736),时任湖广总督的史贻直曾上疏曰:“向之高广坚厚者,今且坍陷倾废矣。小民无知,每将坍圮土石乘间挖取,日侵月削,习为故常。目今沙土淤松,狂澜冲激,每当西风波撼,江涨连天,水势直刷城根,时虞漫溢。”试想在前朝,类似情形恐怕也难以避免。 总之,江水威胁城市的安全,政府便不得不动议筑堤。 一般认为,明代武昌临江驳岸的修筑,始自明正统七年(1442),乃武汉最早的护岸工程。《明史·河渠志》记载:“(正统)七年,修江西广昌江岸、萧山长山浦海塘、彭山通济堰。筑南京浦子口、大胜关堤,九江及武昌临江塌岸。浚江陵、荆门、潜江淤沙三十余里。”另据《明英宗实录》卷98“正统七年十一月”条,“湖广武昌府奏,本府社稷坛滨大江,比者江岸坍决,坛场因坏,请俟农闲率工修筑。从之”。当指同一事。然而,本次筑堤的详细情况,史志缺载,且筑堤的地点,距武昌府城稍远。 详考之,武昌府城近城临江驳岸的修筑,当始自成化三年(1467)。 《明宪宗实录》卷43“成化三年六月”记:“湖广江夏县水冲堤岸,起竹簰门外江口,迄夏口驿、汉阳马枋闸,长八百五十丈有奇,巡抚都御史罗箎等各言堤岸逼近城址,近者不满十步,宜命有司采办物料,量役军民以渐修筑。上可其奏。” 此次江岸修筑的情况,黎淳在《修砌江岸碑记》中记述甚详,但往往为学者所忽略,如下试述其始末。 据黎淳《修砌江岸碑记》云,“竹簰门距马坊门五六里间,日就崩陷,前此距江尚二里余,居民万家,至是仅三四步或六七步,溺二十余家,所存惟二街耳”,严重威胁到武昌城垣的安全。湖广巡抚、右副都御史罗箎会同巡按监察御史王玺、左布政使王锐等奏请修砌,得到中央的许可。于是自1467年冬天起,“檄郡县采木于山,炼灰于冶,货铁于市,给官帑买石条,役夫三分,以官七分,以民合二千九百人”兴工。然而“以季秋兴事,仲春息工”,逾年而无所进展,遂又专派湖广按察副使卢秩负责江堤修筑。卢秩认为,筑堤不成的原因是专门工匠的缺乏,“财用有余而夫多孱弱”,于是“请行顾(雇)役之法”,每一役夫缴纳银一两,免役,由政府“别征良匠江西,伐坚珉于赤壁,役人拽送水滨,派巡司连所暨水驿合以舟载来,历役三年,成功殆半”。但是,由于泥质江岸不堪江水急浪冲刷,“有随砌随塌,不数月而溃者”。卢秩又分别采取措施,对于“江岸不堪砌者”,用竹草裹以乱石堵塞,而“堪砌者”修成后又在其外投以乱石护堤。这就又需要大量的石材供应,卢秩于是采取“纳石输粮”的办法,“令江西客舟之求载秋粮者,预皆载石纳官,给信帖听赴有司载粮,取顾船之资偿载石之费;见役夫日给米二升,遂为定规”。这不仅保证了江堤修筑的材料供应,还提高了工匠的积极性,使工程进度加快。成化六年(1470),罗箎升调南京,接任的吴琛会同镇守太监王定、总兵官平蛮将军左都督李震又继续督造,“同心协德,急除民患”,在卢秩调任贵州以后,又有应愿、翟政、邵琮主持其事。由于“委任得人,官罔作私,经济有法,民乐趋事,勤者劝之赏不僣,惰者惩之罚不滥”,使堤防的修砌得以顺利进行。“始丁亥冬,终癸巳春(成化九年,1473),凡历六年余”,江岸始大功告成。 新修的堤防,“起竹簰门至马坊(枋)闸,凡长八百六十七丈,高二丈六尺”。竹簰门后改名为文昌门,地名今存,在武昌张之洞路西端(靠近长江一端)南侧。沿江边向下游约3公里至马坊(枋)闸,马坊(枋)闸当在武昌城北垣武胜门外江边,今武昌大堤口一带。 四 明万历年间武昌府城江岸的新修 但是成化年间所筑江堤至迟在正德年间时逐渐崩坏,于是遂有万历修筑之举。关于此,旧志多有记载,然而,其说多袭自郭正域在其文集《合并黄离草》中的记述,后人辗转传抄而已。在《合并黄离草》卷22中有两篇《武昌府新修江岸记》,分别记述了万历年间围绕武昌城的两次江堤修筑,为方便计,本文分别标以《武昌府新修江岸记(之一)》《武昌府新修江岸记(之二)》,以示区分。 据《武昌府新修江岸记(之一)》所记(下文引文未注者皆出此文),“正徳以来……今汉阳、平湖二门□□港董家坡而上,水蚀其土,垫溺湮塌,支木而居,□□而爨,百姓愁苦,且去城不数武,而城以内郡□□□在焉,诚虞有不测”。原文之“□□港”,漫漶不清,据雍正《湖广通志》卷20《水利志》,乃为“禹龙港”,今地不详,或在蛇山下江边。董家坡,一名等驾坡,在汉阳门外街,黄鹤楼下西南江边。也就是说,这一次武昌城江岸自今汉阳门外江边武汉长江大桥武昌桥头附近始,向上游方向延伸,均出现坍塌险情,不仅居民受灾,而且江水侵蚀江岸,距离城墙“不数武”,再次危及城垣安全。 重修武昌江岸,时任武昌府知府韩济感觉财政不济,“郡守韩公以为□□□□□四百有奇,属汉阳,亦以水告计费伍百有奇,而公私困乏,无所取办”。巡抚湖广右佥都御史邵陛遂将以前赈济旱灾结余的钱谷用作修筑江岸的经费,计“钱二千有奇,谷八百有奇”。不久,邵陛升调,其职由秦耀接任,查《明神宗实录》卷212“万历十七年六月”条:“升提督南赣军务、都察院右佥都御史秦耀为右副都御史巡抚湖广。”可见此次修堤的时间在万历十七年,即1589年。秦耀继续沿用邵陛的做法,敦促韩济加快修堤。于是韩济率人“亲廵行堤上者弥月,凿焉、洒焉、瀹焉、甃焉、畚插焉、荷担焉,功始于万历某月某日,毕于某月某日,凡为堤几百丈”,江堤迅速修缮完毕。据雍正《湖广通志》云“费千四百金”,“非税于民,非供于公”,造价也并不高。可见这只是一项小型的修堤工程,其效果未必可观。但是,郭正域对此给予了高度的评价,其云:“官不废朝常,民不妨时务,钱不出正供,力不出闾巷,因财于荒政,因力于饥民。饥民食其力,居民奠其居,王政之大者也。”虽然如此,在长江洪灾愈演愈烈的明代中期,万历十七年所筑武昌江岸势必不堪久用。 万历年间第二次武昌府城江岸的修筑,是由时任武昌知府张以谦主持的,并得到时任湖广巡按御史史学迁的支持。关于这一工程,可以从郭正域《合并黄离草》卷22中的《武昌府新修江岸记(之二)》、《御史翼城史公江岸生祠记》和《武昌守洛阳张公生祠记》三篇文献中一窥全貌。 本次筑岸的具体时间没有明确记载,推测当在万历三十三年(1605)十一月至万历三十七年(1609)十一月之间。 查《明神宗实录》,其卷370“万历三十年三月”条记载:“吏部以广东缺副使推武昌知府徐应簧。上曰:徐应簧在武昌不能安定乱民,无才可知,不准用。”又卷413“万历三十三年九月”条:“升湖广武昌府知府徐应簧为本省副使,以三年满考,为巡抚梁云龙所保奏也。”可推知,徐应簧卸任武昌府知府后,始由张以谦接任。紧接着,《神宗实录》卷415“万历三十三年十一月条”载:“敕御史史学迁往湖广巡按。”据《武昌府新修江岸记(之二)》,其曰“太守张公下车,问民所疾苦,父老以江岸对,太守请于汾阳直指史公”云云,可见,此次筑岸当在万历三十三年十一月之后。 再据《神宗实录》卷439“万历三十五年十月”条:“江西巡按史弼改差湖广巡按。”又《神宗实录》卷449“万历三十六年八月”条记:“云南道御史史学迁请补谥典。”及卷492“万历四十年二月”条:“湖广巡按史记事上言。”可知,万历三十五年十月,史学迁由湖广巡按调任云南。 又,《神宗实录》卷464“万历三十七年十一月”条:“升浙江参政李长庚为山西按察使,户部郎中余自强为陕西汉羌道参议,武昌知府张以谦为湖广湖南道副使。”及卷467“万历三十八年二月”条:“甲戌,调湖广副使张以谦为陕西副使。”可知,至万历三十七年十一月,张以谦不再任武昌知府。从万历三十三年到任,至万历三十七年离任,正符合郭正域在《武昌守洛阳张公生祠记》中所讲的“来守吾郡四年”。而此时,江岸修筑已完工,所以,其修筑的时间下限当在万历三十七年。 在正式施工之前,张以谦进行了扎实详细的准备工作。“太守张公下车,问民所疾苦,父老以江岸对……太守廵行其上,凡几寒暑,与诸父老约曰:岸址不高则易没,岸基不广则易颓,有岸者新之,无岸者兴之,其可乎!因遣官视之。”湖广巡按史学迁也提出,“以所属能吏与居民相之,沿江诸门何始何止,有岸者何状,无岸者何所,髙几丈,阔几尺,用木石几何,金钱几何,何以勿坏,宜用何人。其勿敛诸田亩,勿劳小民,毋用匪人,毋滋糜费”。所以,经过实地勘察、工程预算以及施工计划安排的程序,实际开工最早也应该是在万历三十四年(1606)。 然而,据郭正域《御史翼城史公江岸生祠记》云:“御史翼城史公按楚……明年,大浸,城尽圯,保安、望山、平湖、汉阳、武胜四门俱塞土。”于是史学迁责成武昌府“留心民瘼”,着手筑堤。按,万历三十五年和三十六年,武汉地区均有大水,以万历三十六年为甚,依《御史翼城史公江岸生祠记》,似乎筑堤开工于大水之后。然而,如上文所引,至早在万历三十五年十月,史学迁既已调离,恐非是。 开工以后,“因石于繁昌,因檝于舟师,因民所苦陆沉于抝堂而争峙于水浒者,增卑培簿,逾年而江复涨,为辍役者再,三岁始克有成绪”。也就是说,开工的第二年,又遇到水患,为此不得不两次停工,整个江岸施工三年才完成。如果是万历三十四年开始正式施工的话,正好与长江汛情和主持官员的任职情况相符。所以,此次堤防工程似称“万历三十四年筑岸”为是。 万历三十四年所筑江岸的走向相对比较清晰。根据张以谦的调查,“自下坛至阅兵楼,故无岸;阅兵楼至接官署,岸半圮;中闸口抵观音阁,水啮城址,往来通衢,岸大圮;至青龙巷,岸半圮;夏口驿而上迤逦而南,又南抵王惠桥,故无岸”。 详细言之,从下坛至阅兵楼,在万历三十四年以前没有人工堤岸。下坛,疑即指明社稷坛(社坛)江边地方。《明英宗实录》卷98“正统七年十一月”条:“湖广武昌府奏:本府社稷坛滨大江,比者江岸坍决,坛场因坏。请俟农闲率工修筑。”可见,社稷坛临江不远。又,嘉靖《湖广图经志书》卷2《武昌·坛壝》载:“社稷坛在府北三里。”而雍正《湖广通志》第2册卷25《祀典志》也云:“社稷坛在武胜门外。”是为其证。民国十年《湖北通志》卷10《舆地志·山川五》云:“(长江)又十里鲇鱼套口,里河合汤孙、清宁诸湖水西北流入江……凡十里,右迳厉坛角,左对汉口,其下有新河口。”从鲇鱼套口至坛角,约10里,这与万历三十四年所筑江岸的长度正合。推测社稷坛因在武昌府城之下游,故称下坛,清代又称下坛角、坛角,又因音近讹作塘角,即今武昌和平大道上河街以南、武汉工人文化宫以西一带。 阅兵楼,即“阅马厂”或“阅马场”,亦即教场。民国十年《湖北通志》卷27《建置志三·坛庙一》“江夏县条”记:“社稷坛,宋时在阅马厂;清康熙五十九年知县潘寀鼎重建于武胜门外。”即指明了社稷坛与教场相邻。雍正《湖广通志》第1册卷15《城池志》又称:“教场在武胜门外,正厅三楹。”可见明代教场约在今武昌积玉桥北部地区,清前期移至蛇山之南,今以称“阅马场”为常。 从阅兵楼至接官署,江岸垮塌近半。接官署,嘉靖《湖广图经志书》卷2《江夏县图》作“接官亭”,约在汉阳门外以北江边,接近城垣拐角处。该书卷2《武昌·宫室》又记有“迎恩馆”,“在汉阳门外……使臣至,百官于此迎候”。疑此迎恩馆亦即接官亭,一地两名。 从中闸口至观音阁,本是城外通衢大道,江岸基本垮塌,江水进逼武昌城垣。“中闸口”,今失所在。据民国十年《湖北通志》卷10《舆地志·山川五》记:“(江水)又迳平湖门会城内山南诸湖水。”自注云:“案《县志》,墩子湖、东湖、明月湖俱西北流出平湖闸入江。”又记:“合城内山北藩湖诸水。”自注云:“案《县志》:藩湖西流出万年闸入江。”可知明清时期为将城内积潦排入长江,但又同时防止江水倒灌,设有若干闸口。蛇山以南墩子湖诸水,由平湖闸节制;蛇山以北藩湖诸水,由万年闸节制。由此看,中闸口与平湖闸、万年闸功能类似,考之蛇山以北武昌江边地形,中闸口约在今红巷江边,闸北即接官署。 观音阁,据嘉靖《湖广图经志书》卷2《武昌·宫室》:“在汉阳门外黄鹤矶头,上有铜观音像,正德十四年镇守太监杜肃重修之。”即今武汉长江大桥武昌桥头位置,此地曾建有头陀寺。由黄鹤矶至青龙巷,江岸也是垮塌近半。青龙巷,地望不详。据民国十年《湖北通志》卷27《建置志三·坛庙一》:“张王庙祠唐张巡,一在青龙巷,一在金口。”此青龙巷或即武昌城内蛇山之阴青龙巷,地名今存,然并非郭正域所指之青龙巷。姑妄测之,其地约在今武昌张之洞路江边偏南。 从夏口驿一直至王惠桥,同样在万历三十四年以前没有人工堤岸。夏口驿即夏口水驿,据嘉靖《湖广图经志书》卷2《武昌·公署》:“夏口水驿,洪武九年迁江东,正德十年重建。”同治《江夏县志》卷2《疆土》:“明洪武五年于平湖门外设夏口水驿。”其地约在今武昌造船厂江边黄花矶附近。 王惠桥,在望山门外,据雍正《湖广通志》第1册卷13《关隘志·附津梁》:“浮桥,在望山门外,江水支流所经,两岸相峙。明洪武间知府冒政造舟为梁,正德庚辰周仪改造,嘉靖壬子知府严忠增修。其水夏溢冬涸,楚藩驾木为桥,更名王惠。今废,用舟渡。”今在武昌解放路南端偏东位置,地名犹存。 在嘉靖《湖广图经志书》卷2所附的《江夏县图》中,社坛、教场、接官亭、观音阁、夏口驿具在,可为以上文字佐证。 根据实地勘察的结果,张以谦制定了施工方案。先在白沙洲修渠一道,引水向西,减轻对江岸的冲击,“夫欲修沙洲,先杀水势,宜于白沙洲濬渠一道,新淤高阜,濬之使卑,使水渐西”,然后,“自下坛抵望山门,有岸者培而广之,无岸者起而筑之”,最终形成的江岸,“自王惠桥至阅兵楼,长一千一百三十五丈,高广四丈有奇。自王惠桥至红庙,无岸凡几千几百丈,高广如之”。笼统言之,即是“起自南浦,尽郡城北趾”,从武昌府城南今解放路南端解放桥,向西折向长江边,又沿江边向下游延伸,一直到府城的北边,形成一道护城堤岸。 最后,将明代武昌府城历次修筑的江岸走向以示意图(见图1)的形式做一总结,以求教于方家。

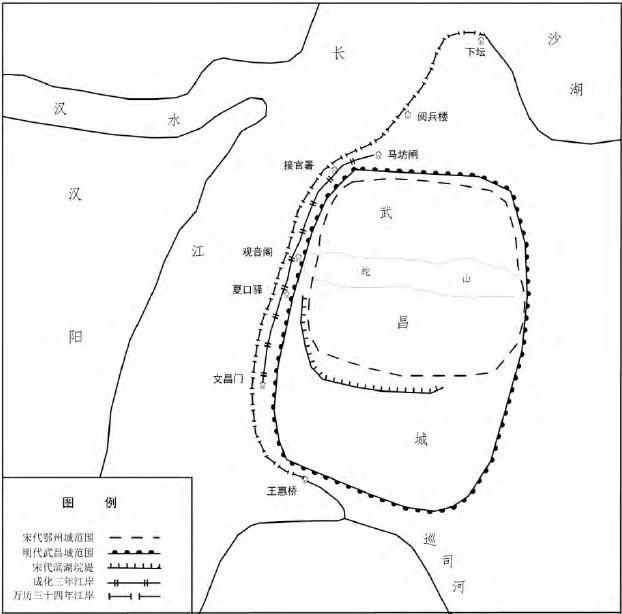

图1明代武昌府城历次江岸修筑示意图 余论 从郭正域的记述看,筑岸工程似乎并不是按照原先踏察的线路修建的。自王惠桥至阅兵楼,是最初的计划走向。而“从王惠桥至红庙”,长度不可确知,只是估算“几千几百丈”,这一段原本没有人工护岸,此次也是才第一次修筑堤岸。“红庙”,其地不可考,文昌门外江边有红庙矶,一名红石矶,在今武昌造船厂厂区内,应非同地。因自王惠桥至此红庙,与至阅兵楼的堤岸重合,且未有“几千几百丈”。清代旧志对此段人工堤岸都置而不论。雍正《湖广通志》第1册卷20《水利志》即云:“其后复圮,郡守张以谦请于御史,大修之,费五千金。自王惠桥至阅兵楼长一千一百三十五丈,高广各四丈有奇,凡用石十万,松桩一万二千,松片二千一百,俱以铁锢之,铸铁犀四以镇焉。”只载王惠桥至阅兵楼段,未提王惠桥至红庙段。民国十年《湖北通志》从之。 愚意以为,郭正域所提及的王惠桥至红庙段江岸,可能是自王惠桥沿里河向东过保安门、中和门延伸至某处,以护武昌府城南城垣。嘉庆《大清一统志》卷336在提及望山门至武胜门江岸修筑情况后,接着说,“又保安门外荞麦湾,乾隆十年筑月堤一道,长九百九十一丈;老堤头至茶庵止,乾隆二十六年筑月堤一道,长二百九十丈;老堤内,乾隆三十二年筑月堤一道,长四百七十四丈五尺”。此处所修堤岸,或即万历三十四年所修王惠桥至红庙段的所在。其言“老堤”,也可见在乾隆年间之前,曾有筑堤之举。 万历第二次修筑江岸竣工以后,“又铸铁牛四镇之”。至清代,铁牛还有遗存,康熙《湖广武昌府志》卷2《古迹志》云:“镇水铁犀,一在平湖门外,名铁牛厂,一没于水。”又据同治《江夏县志》卷2《疆土》:“镇水犀二,一沉于江,一在文昌门外红庙矶,年久朽坏。”后则不见记载,另一铁牛恐亦沉于江,或移做他用,亦未可知。 以上主要就明代武昌府城四次江岸修筑的时间、主持官员和所筑堤岸的基本走向进行了较为详细的考证,至于堤岸工程的经费筹措、材料来源、民众动员、政府在其中的角色和地位以及堤防修筑对城市空间和生态环境的影响等问题,仍需要继续搜罗史料,目前姑且只做研究设想,如将来资料足以支撑这些论题的研究,再做进一步的考索。 (本文原刊《中国历史地理论丛》2020年第4期第76-85页。文中原有注释,引用请务必参考原刊。) (责任编辑:admin) |