1932年1月28日,第一次上海事变爆发。这是日本为转移国际社会对其炮制伪满洲国的视线而蓄意策划的。然而,事变的发生,除了这种战略意图之外,在上海的日本居留民之中,还有着更深刻的社会基础和经济背景。本文拟就日本在沪资产阶级,特别是其团体--上海商工会议所在一二八事变前的经济状况、政治态度,对中日关系的反应及其动向作一探讨,以图探索第一次上海事变爆发的真正原因。

一

明治维新后,日本开始在上海拓展势力,而大规模地向上海进行经济渗透则是在第一次世界大战前后。

第一次世界大战期间,日本利用西方列强忙于欧战,放松对中国控制的有利时机,在确保东北优势权益的基础上,将经济侵略的触角伸向以上海为中心的关内地区。第一次世界大战后,随着远东华盛顿秩序的确立,日本对华野心不得不有所收敛。但由于20世纪20年代中期,中国人民反对外来势力的斗争主要集中于英帝国主义,加之,日本采取经济扩张为主的“不干涉内政”的币原外交,日本对上海的贸易额不仅未受损失,相反有了进一步的增加,至1930年已高达16740万两,占日本对东北以外中国各地进出口贸易总额的一半。其增长速度尽管不如美国,却远远凌驾于英国之上。[①]与此同时,日本对上海的投资额也飞速增长,占它对东北以外中国各地投资总额的66%,[②]虽只有东北的近三分之一,但至1930年日本在东北的人口占其在华总人数的80%,而上海只占7%。以此推算,在东北日本人均投资仅5100日元,而在上海却高达23000日元,[③]上海成为日本资本势力注目的焦点。

这期间,日本在沪投资的企业中,前期以棉纺织业来势最猛,但到20年代末期,由于“银价暴跌,日本国内经济恐慌造成资本过剩”等因素,致使“1930年前后,日本中小资本向上海大量输出”,“除纱锭增加外,又新设了保温瓶、制铁、酱油、机械、铝、电线、肥皂、帽子等工厂。此外,安川电机、大阪机械、大日本精糖、台湾精糖、味精等大资本也在上海开设分厂,”[④]形成了对沪投资的狂潮。

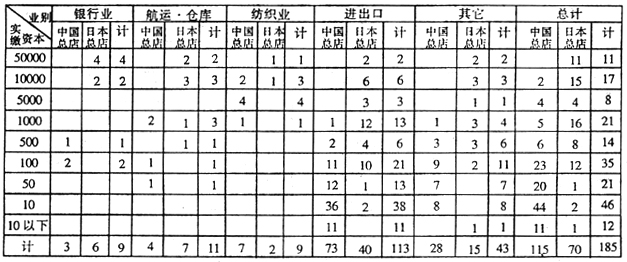

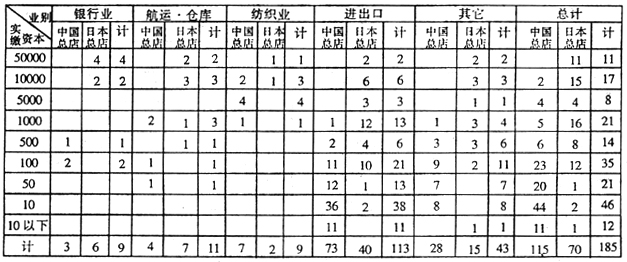

日本在沪投资企业,资本分布的具体情况,列表如下:

表1:上海及关内各地日本直接企业投资单位:百万日元

资料来源:雷麦《列强的对华投资》第308-309,436、556页(庆应书房1934年)

表2:日本在沪资本主要分布地区单位:万海关两

资料来源:《帝国政府对上海事件的声明书》《东京日日新闻》1932年1月10日《日本人上海投资额》《长崎日日新闻》1932年2月17日

表3:日本在沪企业资本规模(1935年)单位:千日元

资料来源:上海日本商工会议所《上海内外商工案内》(1935年版)

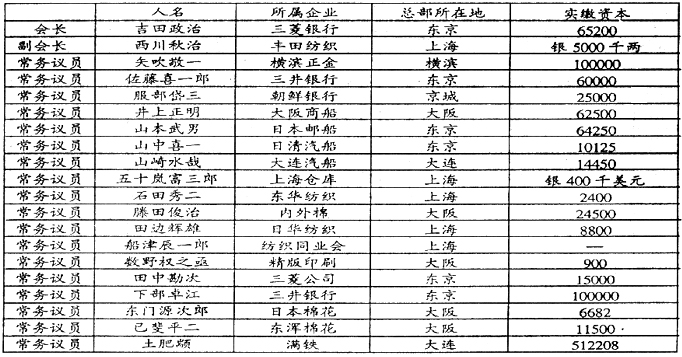

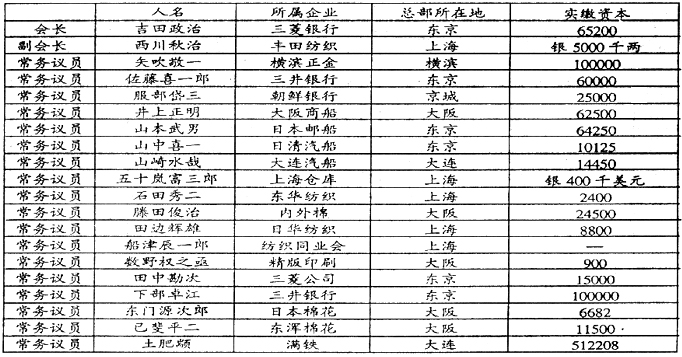

表4:上海日本商工会议所组成人员及其所属企业(1936年)

资料来源:《上海日本商工会议所年报第十八(1935年度),《上海内外商工案内》(1935年度)

注:单位:千日元1两=1.44日元1美元=3.45日元

上列各表清楚地呈现出日本在沪资本构成的如下特点:第一,投资面广,波及几十个行业。仅投资额而言,进出口业最多,制造业次之,金融业再次之。第二,资本分配极不均衡。九大纺织财团共投资1.5亿日元,平均每家投资额高达1500万日元以上。而拥有156家商社的贸易、中小工商业等,投资额仅2亿日元。[⑤]第三,资本分散、零星。资本投资额50万元以上的仅为57家,不足全体的1/3,主要集中于金融、纺织、航运等行业中,其总店多在日本。而不足50万日元的竟达128家,约占70%弱,主要经营中小工商业和日杂货业,总店开设于中国的居多。

日本在沪资本投资的上述特点决定了日本在沪经济的弱点和投资者、资本家的重层构造及各自的社会地位、政治态度。首先,日本并不象英国那样,将资本平均地投资于银行、制造业、贸易、海运、地产、公用事业等企业,以获取相当丰厚的利润,在上海确立牢固的经济基盘,而是无规则、无秩序地进行资本渗透。因此,尽管日本对沪投资急速增长,并在纺织界占据大壁江山,但从整体看,它的经济基础非常脆弱,极易受时局影响。其次,在沪日本资本集团从一开始即形成少数上层(会社派)和多数中下层(土著派)。会社派多为财阀系、政府系大企业派驻上海商社、银行的支店长、高级官吏以及大企业主。他们居住于英法租界,且得到本国政府、财阀的资金扶持,是日本对沪经济侵略的主要受益者。这派的政治态度相对比较保守和稳健,成为维持政府币原外交的主要社会基础。土著派主要是中小工商业者、日杂货品经营者,居住在虹口、闸北地区。由于中国民族工业的发展成为他们的“一大竞争者,一大威胁者”,[⑥]而他们又缺乏“适当的地方金融机关和资金”,没有大财阀作背景,不少人常过着动荡不定的生活,“[⑦]因而感到”前途渺茫,自暴自弃,心情沮丧、“[⑧]在中国人民抵制日货运动的风潮中,多陷于停业破产的困境之中。因此他们在反对中国的民族运动、维护和扩充日本权益上态度激进,是军部强硬论的主要支持者。

到20年代下半期,中日关系渐趋恶化。随着军部法西斯势力的抬头,日本开始酝酿新的对华政策。受中国人民抵制日货爱国民族运动沉重打击的中下层资产阶级乘势抨击币原”软弱外交“,鼓吹对华强硬,与日本国内的武力干涉论遥相呼应,沆瀣一气。而原先通过向华北、南洋、印度转销产品、逃避五卅运动打击的纺织业等资产阶级上层亦在上海反日运动声浪面前惊慌失措,陷入困境,开始附和对华强硬的叫嚣。这样,在促成本国政府由对华协调外交转向武力外交的过程中,上海资本集团成为仅次于东北日侨的一支重要的海外群体。

二

在沪日本资本集团的政治倾向和对时局的反应,主要通过其组织机构--上海商工会议所的活动体现出来。

1911年辛亥革命正酣之时,在沪日本资产阶级秉承向本国政府报告中国局势、反映上海日本实业界的呼声、为政府的对华政策出谋划策的宗旨,由32家商社组成上海日本人实业协会,1919年易名为上海日本商业会议所,1929年正式定名为上海日本商工会议所[⑨](以下简称上海商议)。因此,上海商议从一开始就是一个带有浓厚的政治色彩、与政府密切联系的在沪日本资产阶级的总代表机关。这从它的组成人员及归属企业中亦可以得到证实。

可见,上海商议基本上是由政府系、财阀系等大企业驻上海分社的经营者、大纺织业主组成。这一方面反映了没有国家资本作依托、缺乏政策保护的中小工商业者在整个上海日本资本集团中的地位。但另一方面,由于上海商议的领导层与本国的政府、财阀关系密切,他们的要求和呼声在一定程度上会对政府的对华决策产生重大影响。

1928年2月,宁汉合流后的国民政府决定重开北伐。为维护日本在山东和满蒙的特权,田中内阁于4月17日第二次宣言出兵山东。5月3日,日军进攻北伐军济南驻地,继而挑起济南惨案。惨案的爆发,激起了中国人民强烈的民族义愤。随着中美、中英围绕南京事件妥协的达成或交涉的顺利进行,中国人民更把斗争的锋芒指向日本,抵制日货运动迅速波及全国各大城市。在上海,以5月17日制糖商的反日决议及其后日本糖的发送、交易完全被停止为契机,从5月底起,日本棉布、陶磁器、玻璃器皿、文具、玩具等行业也深受影响。[⑩]棉制品、砂糖、水产品、各种杂货等日货进口锐减。在沪的日本企业除纺织业外,白糖业停业,火柴、煤、皮革、玻璃、印刷也纷纷缩短工作时间。[(11)]

面对声势浩大的反日浪潮,上海商议极为恐慌,于6月26日纠集在沪日本主要行业团体,建立金曜会,决定每周星期五召开例会,通报各业在日货抵制运动中的损失,协商对策,[(12)]并邀驻沪日本总领事馆、陆海军武官参加,以密切与政府方面的联络,从而对政府的中国政策施加影响。

在对上海抵制日货运动的基本态度和保护中小贸易商免遭打击的问题上,金曜会认为,摆在日本面前的只有两种选择,要么采取对华亲善政策,要么采取强硬手段,彻底地加以制止。鉴于排日运动受到中国政府的支持和怂恿,外交当局再向国民政府提出抗议也无济于事,倒不如让上海的日本纺织企业停止生产,采取反抵制手段或断然动用海军力量。[(13)]8月16日,金曜会正式通过决议:(1)鉴于领事馆的现地交涉毫无效果,应以帝国政府的名义,严厉要求国民政府解散各反日团体。(2)由政府对蒙受重大损失的棉花商等一般贸易业者提供低息贷款,作为对抗排日运动的持久策略。该决议案由次日归国述职的矢田总领事转交田中内阁。[(14)]

(责任编辑:admin)

|