考古资料所见汉代“烧烤”风俗

http://www.newdu.com 2024/11/30 03:11:01 内德堂 李欣 参加讨论

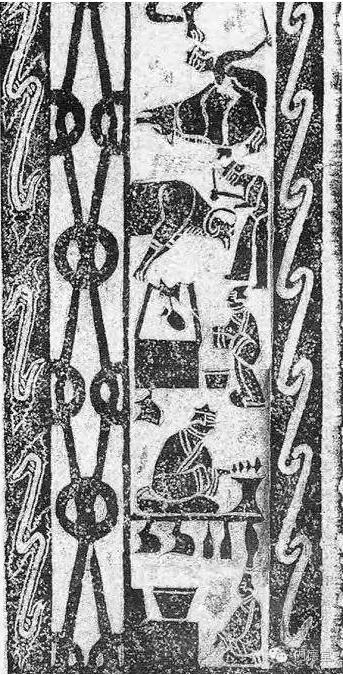

一、前言 汉代的饮食风俗绘制出我国古代社会文化史中的一幅多彩画卷,荤素结构缤纷多彩,烹饪技术五花八门。以肉食为例,中原地区富人贵室“椎牛击鼓”,中家“屠羊杀狗”,贫者“鸡豕五芳”,肉类来源多种多样,烹饪方式除了蒸、煮、煎等以外,烧烤风俗也值得关注。 张家山汉简《奏谳书》曾记录了一则案例,讲到宰人(司膳食的职官)进炙于君,炙肉中有三寸之发,君怒而要求治罪,史猶以无罪论治的经过:“臣有(又)诊炙肉具,桑炭甚美,铁卢(炉)甚礊夫以桑炭之礊铗□而肉颇焦,发长三寸独不焦,有(又)不类炙者之罪。”以桑炭烧烤的方式为时人所美,提示出上古社会烧烤肉食使用木炭而非一般薪柴的饮食考究已经形成,木炭的消费层次也出现明显的分化。接下来,我们就汉代社会烧烤风俗的流变、所用器具、材料等问题,结合出土画像石资料,略做考究。 二、汉代燔炙风俗 直接在火上进行炙烤食物的习俗,由来已久。《礼记·礼运》曰:“昔者先王……食草木之实,鸟兽之肉……以炮以燔,以烹以炙。”走出茹毛饮血的原始社会以后,文明时代的肉食或许较早地采用了直接在火上烤炙的方式。 西汉昭帝时参加“盐铁会议”的贤良文学,曾列举汉代市场上“熟食遍列”,提到有“杨豚韭卵,狗马朘,煎鱼切肝,羊淹鸡寒,蜩马骆日,騫捕胃脯,胹羔豆赐,熟粱貊炙”等各种食物。这里的十余种食品历来备受汉代民俗史、饮食文化研究者的重视,考证颇详。仅就本文讨论所涉及的“熟粱和炙”,马非百、陈直先生认为和炙为貊炙,熟粱即热粱,类似后代的八宝饭。彭卫先生则推断热粱与和炙应该各自为一物,或类似《礼记·内则》所载饮食风俗:“煎醢加于陆稻上,沃之以膏,曰淳熬”,“煎醢加于黍食上,沃之以膏,曰淳母”。实际上,对此还有进一步讨论的余地,贤良文学排比罗列的十余种基本都是肉类食品,所谓“和炙”应该就是指烧烤肉食,二者的区别或在于:“燔,加于火上。炙,贯之火上。”如此理解,贤良文学批评当时饮食风俗的奢侈浪费风气,才能讲得通,所谓“古者,燔黍食稗,而捭豚以相饗”,而“今民间酒食,殽旅重叠,燔炙满案”,豪富阶层生活中肉类食品的浪费与“贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食”形成了鲜明地对照,这应该是心怀天下的儒者提出批评的凭据。  图一:山东诸城凉台汉墓庖厨画像石 (摹本,局部) 近年汉画像石资料的不断补充,可以对汉代饮食中烧烤习俗做出进一步的说明。从地域分布来看,四川新都、长宁,山东微山、诸城、临沂,河南洛阳、密县,陕西绥德,甘肃嘉峪关等各地的汉画像石都曾出现烧烤的画面。山东诸城凉台汉墓出土庖厨画像,右上角一人跽坐持扇,面前方形烤炉放满肉串,旁边二人正在做穿肉的准备工作(图一)。  图二:四川长宁二号石棺“杂技·庖厨·宴饮”拓片 四川长宁二号石棺的“杂技、庖厨、饮宴”画像中,炊者跪坐,旁挂鱼肉各二,面前炙烤炉盘为方形(图二)。成都新都出土宴饮画像,三人围坐烧烤,中间为方形炉盘,左一人呈持簇状。  图三:徐州汉画像石庖厨图 (局部) 徐州画像石庖厨图,上方有鱼、兔悬挂,地面有鸡、狗往来,右侧刻画两名炊者,手持多枚肉串正在专心烧烤(图三)。  图四:山东嘉祥西王母、庖厨图拓片 山东嘉祥西王母、庖厨图(图四),其中见侍者手持一串食物递上的场景,早期整理者认为是三珠树之果,扬之水已经纠正当为侍者向西王母进献烤肉串。应该是比较准确的解读。三株树的汉画像表现,不仅与西王母同出,也有其他升仙要素,而此图像和庖厨图处于同一画像区域,上飨肉串明显更贴近主题。 综合而言,此类庖厨、宴饮图像当中,烤炉有方也有圆。曾侯乙墓出土的一件烤器,由上盘下炉组成,炉作浅盘形,口径38.2厘米,敞口平底,下有三足,出土时炉内尚有十几块未烧过的木炭。山东金乡画像石所见为圆形,厨者左手持数枚穿好的肉签,右手摆扇驱风。广州西汉南越王墓曾出土了烧烤炉盘铁叉等实物资料,其中一件方形烤盘边长各约27厘米,器型精美,四足铸有四头小猪,侧边正中各饰以铺首,挂扣可插物较大的一件长约61、宽52.5厘米,炉边绘制纹饰,侧边亦有挂扣,只是底部设了4个带轮子的足,为可推动式。  图五:陕西历史博物馆藏绿釉陶烤炉 烧烤炉的材质既有张家山汉简《奏谳书》中提到的铁炉,也有陶炉出土,烧烤的食物选择也丰富多样,一般常见肉类以外,烤蝉也颇值得留意。陕西历史博物馆藏有一架绿釉陶烤炉,长约25高约8厘米,四个底足为熊饰,烤炉底有漏灰孔,上面的沿口2枚签上分别串了4只蝉(图五)。邢义田曾提到河南博物馆也藏有一件类似的釉陶质烧烤炉。汉人喜好捕蝉食蝉,有耀蝉、黏蝉等多种捕捉技巧见于史籍,有学者甚至认为部分出土汉画像石资料中就有捕蝉的情形。  图六:陕西绥德四十铺汉墓墓门画像拓片 (局部) 汉画像中烧烤用签的样式,多为单股,材质从考古资料来看应为铁制。陕西绥德四十铺汉墓墓门画像见单股(图六),广州南越王墓出土铁签两件,一为两股,一为三股。孙机对汉代饮食器的考证中名之为“两歧簇”和“三歧簇”甘肃定西巉口汉墓出土两歧簇,发掘报告称上面挂满了肉块。也有叉形签,见于洛阳烧沟61号西汉墓壁画,整理报告描述:他手持长叉,正挑一牲腿肉置于黑色四足炉上烧烤(图七)。  图七:洛阳烧沟61号西汉墓烧烤者壁画 值得注意的是,洛阳烧沟61号西汉墓壁画,发掘后磨灭较严重。邢义田指出烤肉者有胡须,服饰左衽,当属胡人无疑。并引证《释名·释饮食》:“貊炙,全体炙之,各自以刀割,出于胡貊之为也”。貊炙又见于《太平御览·卷八五九》引《搜神记》:“羌煮、貊炙,翟之食也。自太始以来中国尚之。贵人富室必畜其器,吉享嘉宾,皆以为先。”对于这两处文献的理解,王利器、杨树达等较早提出过类似烤全羊、全猪的胡俗烹饪技术自汉武帝太始以后传入中原地区并开始流行。邢义田则认为《搜神记》所记太始为晋太始年间,烤肉串最迟为西汉初传入,烤全牲魏晋以后开始在中原流行。只是,目前考古资料中并未发现过所谓贵人富室的貊炙之“器”,反而多见一般串烤之簇,从目前此类汉画像资料的地域广泛分布来讲,对于一般的烧烤肉串风俗是否从胡地传入中原地区也还是值得存疑的。 前文引张家山汉简《奏谳书》的记录作为法律援引案例,已经由整理者指出,与《韩非子·内储说》所载晋文公时“宰人上炙而发绕之”史事相近: 文公之时,宰臣上炙而发绕之,文公召宰人而谯之,曰:“女欲寡人之哽邪?奚为以发绕炙。”宰人顿首再拜请曰:“臣有死罪三:援砺砥刀,利犹干将也,切肉,肉断而发不断,臣之罪一也;援木而贯脔而不见发,臣之罪二也;奉炽炉,炭火尽赤红,而炙熟而发不烧,臣之罪三也。堂下得无微有疾臣者乎?”公曰:“善。”乃召其堂下而谯之,果然,乃诛之。一曰晋平公觞客,少庶子进炙而发绕之,平公趣杀炮人,毋有反令,炮人呼天曰:“嗟乎!臣有三罪,死而不自知乎?”平公曰:“何谓也?”对曰:“臣刀之利,风靡骨断而发不断,是臣之一死也;桑炭炙之,肉红白而发不焦,是臣之二死也;炙熟又重睫而视之,发绕炙而目不见,是臣之三死也。意者堂下其有翳憎臣者乎?杀臣不亦蚤乎!” 可见,韩非著书时已不清楚此事到底发生在晋文公还是晋平公时期,可以推断关于这一史事的文本流传极为久远。 从人类饮食文化的自然演进过程看,也不应该排除烧烤风俗源于本土的可能性。陈彦堂根据新石器考古资料,甚至认为以镂孔烤盘烹饪肉食源于马家浜文化,或许也是符合历史事实的。汉代随着中原地区冶铁技术的成熟,以及铁制农具、日常器物价格的市场化,铁制灶具的生产日渐成熟,逐渐替代原来炊爨使用的陶制灶具。由于汉代炉、灶的普及,鬲、甑等陶制为主的炊具慢慢被抛弃,釜、鍪、炉、盘等铁制炊具更受欢迎,并以其更好的热量利用率和延展性,使得“或燔或炙”的烧烤在社会上流行开来。 这种新的烹饪方式无疑深受社会欢迎,生前燔炙满案,死后仍要画以象形,寄希望于未知世界的享受。长沙马王堆一号汉墓曾出土大量遣册,从粮酒、菜肴、调味品到漆器、陶器日用品,蔚为壮观,其中便记录了牛炙、牛胁炙、牛乘炙、犬其胁炙、犬肝炙、豕炙、鹿炙、鸡炙等多种烧烤肉食,从简书“右方牛、犬、鹿、豕、鸡炙四合”,可推测当时埋葬过程中还使用过实物。长沙吴阳墓也出土了遣册“美食方”,可以看到“狗干炙方”、“鹨脩炙方”等几种烧烤名称。 三、桑炭甚美的饮食追求 “炭,烧木留性,寒月供然(燃)火取暖者,不烟不焰,可贵也。”木炭这种“不烟不焰”的优点在汉代很受民众偏爱,由此在日常生活领域扮演着极其重要的角色。而且,当时烧烤肉食所用的木炭,已经开始刻意讲究其质地。桑木以坚硬、味辛,不仅可以久烧且能增加烤肉香味,《奏谳书》所载历史案例中“桑炭甚美”的评价,正体现了这种饮食文化追求独特享受的消费趋势。 只是,对于一般民众而言,木炭的生产终究是艰辛的劳作。《史记·外戚世家》记载窦广国早年被卖为奴入山烧炭的经历:“少君年四五岁时,家贫,为人所略卖,其家不知其处。传十余家,至宜阳,为其主入山作炭,(寒)暮卧岸下百余人,岸崩,尽压杀卧者,少君独得脱,不死。”西汉时蜀人王褒作《僮约》,约束家奴的条约提到“焚薪作炭”的具体情形,也与窦广国的经历相似:“持斧入山,断輮裁辕。若有馀残,当作俎几、木屐及犬彘盘。焚薪作炭,磊石薄岸,治舍盖屋,削书代牍。日暮欲归,当送干柴两三束。”焚薪作炭,既可满足寒日取暖之需,也会用到日常烹饪当中。 汉代的富人贵室,极尽追求生前死后的奢靡享受。左思《蜀都赋》曰:“吉日良辰,置酒高堂,以御嘉宾……合蹲促席,引满相罚,乐饮今夕,一醉累月。”后汉书钟长统传描述豪人之家,“妖童美妾”、“倡讴伎乐”,饮宴乐舞是日常生活所好。丧葬礼俗摹绘生前,“死以奢侈相高,虽无哀戚之心,而厚葬重币者,则称以为孝,显名立于世,光荣著于俗”,这种孝道文化的扭曲受到当时士大夫的严厉批驳,王符指称:“生不极养,死乃崇丧,或至刻金镂玉,根梓掖招,良田造莹,黄壤致藏,多埋珍宝、偶人、车马,造起大冢,广种松柏,庐舍祠堂,崇移上潜。”因此,目前看到各地出土汉画像石多有饮宴、庖厨、乐舞等主题。四川郸县一号石棺“宴客·乐舞·杂技”画像,门外宾客车马络绎,堂中众人跽坐吃喝,画面上方倡伎或操琴或杂技表演,厨灶之处家奴跪地烧火,厨人挥刀俎上,正是此类文献记述的写照。  汉画上的烧烤场景(资料图片) 这种享受性消费,不仅展示了汉代饮食文化的丰富多样,也是社会文化畸形发展的一种暗示。汉代饮食结构中,上层统治者一般一日四餐,富人一日三餐。普通民众则一日两餐,而且饮食肉量并不充裕,所谓“食蔬粝荤茹,膢臘而后见肉”,遭遇灾荒更是“贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食”。在具备良知的士大夫看来,“夫一豕之肉,得中年之收,十五斗粟,当丁男半月之食。”对这种发展方向的历史思考,应该是研究者在解读相关汉画像资料时应该给予重视的。 (原文刊于:《四川文物》2016年第1期 作者:李欣 北京大学光华管理学院) (责任编辑:admin) |

- 上一篇:浙江余杭小横山南朝画像砖墓飞仙和仙人(上)

- 下一篇:史前的石磨盘——俎、案和磨盘