“初晓日出”: 唐代山水画的焦点记忆——韩休墓出土山水壁画与日本传世琵琶山水画互证

http://www.newdu.com 2024/11/30 05:11:18 美术研究 葛承雍 参加讨论

内容提要:本文对考古新出土唐韩休墓山水壁画,利用日本正仓院南仓藏琵琶山水画互证,做了细致地对比研究,说明唐代山水画家已经熟练运用“日出”为焦点的透视画法,这是以前未有的绘画观念突破。具有划时代意义的韩休墓山水画无疑为研究中国山水画的变化发展,提供了重要实物史料,唐朝开创的这种“日出”焦点山水画题材,作为独特的审美观更对以后绘画影响深远。 关键词:唐代;山水画;韩休墓壁画;正仓院琵琶画。 2014年对于研究中国山水画的学者来说,是一个惊喜之年。陕西长安考古发掘出土的唐韩休墓壁画轰动学界,为此陕西考古研究院于10月专门召开了学术研讨会[1],诸位专家各叙高见,考古学家用历史眼光审视壁画美术,美术史家用文物眼光观察壁画世界,所以出土的方障、折屏等数幅壁画带来收获无疑是巨大的。 笔者曾以韩休墓中乐舞图为中心论述过唐代家乐中的胡人[2],为此这次专程到西安市长安区大兆镇进入唐韩休、夫人柳氏合葬墓中做了实地考察,一入眼帘正对着墓室门口正面的方幅山水画障,立刻给人身临其境的愉悦,散发出强烈的生命气息。当你站在大幅山水壁画前时,就像室内正对着堂屋大门遮蔽的朱框方屏画障,既像触手可及但又触不可及的山水新天地,又唤起人们寄托“山水之乐”浮华表象之下的灵魂,壁画上虚构的山水图宛若告诫我们虚构与真实之间的差距,表现出墓主人生前厅堂内的布置爱好。 韩休墓壁画山水图创作于开元天宝时期,这是西安地区唐代壁画墓中独立山水画的首次发现,但实际上盛唐时期山水画非常流行,已经超出皇家贵族墓中作为陪衬的山石树木图,例如陕西富平朱家道村唐墓折扇屏风山水壁画[3],六屏中有五屏描绘的是突兀峻险的高峭峰峦,山石轮廓起伏峻拔,川水穿流而过,山顶飘逸的云气与深邃的沟壑使得近景、远景画面层叠而上。特别是时间早于发现唐墓壁画的河南唐恭陵哀皇后墓(676年),出土有绘满山水图的彩绘陶罐,高山流水、树木花草、云雾烟霞均栩栩如生[4]。近年发掘的长安庞留村武惠妃墓也有折扇屏风山水壁画[5]等。这说明无论是壁画还是器物都以山水为独立题材,为我们研究盛唐时期山水画成熟水平开阔了眼界,也为对比唐代中国与日本奈良时代山水画提供了实物证据。 一,日本传世琵琶山水画“日出”景色 日本正仓院是奈良、平安时代(645—897)的皇家宝库,藏有许多来自中国的国家珍宝,《国家珍宝帐》上就记载“大唐勤政楼前观乐图屏风”,圣武天皇唐墨上刻着“开元四年”纪年,由此可见一斑。南仓藏枫苏芳染螺钿槽四弦琵琶,长97厘米,直径40.5厘米[6]。这是隋唐时期从中国传入日本有代表的弦乐器,最引人注目的是琵琶捍拨腹板上山水画,画面上部为山岳相连、飞鸟成行的山水风景,下部为被称为“骑象游乐图”的四人奏乐在白象背上(图一)。  图一A 正仓院琵琶捍拨山水骑象胡乐画  图一B 琵琶捍拨山水画,线描图,奈良正仓院 从目前所见的已知唐代山水画中,我始终认为这是最为称赞的一幅,因为它使用了聚焦的透视技法,远方地平线上一抹透亮的阳光四射,高大巍峨的山峰映衬出雄浑壮观的天空。这幅琵琶上的山水画运用了透视画法,艺术家的视野从地平线伸出去,最中间的阳光是画面中最理想的位置,也是画面的焦点(图二),证明当时画家的创作有了透视观念。尤其是不管日出朝阳升高还是日暮黄昏余晖,都是瞬息万变的景色,画家敢于抓住这个瞬间来描绘,可见太阳在他心中印象非同一般,刻骨铭心。  图二 琵琶山水图局部 整个画面物象和谐,色彩明丽,构图工整,在远处高山斜坡的地平线上正好可以取景观看,与敦煌唐代悬崖峭壁画法一样,并有花树陪衬,还有湖泊和野鸭子迎着旭日东升的阳光飞去,给略显静谧的画面增添了些许动感,看着盘旋展翅、排成行距的飞鸟,观者的耳边似乎都能听到叽叽喳喳的鸣叫声,视觉画面巧妙地转换为了听觉,让人不自觉地沉浸在画中,带来的美感久久萦绕。 琵琶背面黑漆画,以红色为背景,在湖水面上一只老鹰正冲向正在飞起的水鸭子(图三),从远处地平线上露出的岩石与眼前的山水相互协调,岩石和树木的画法很有技巧并已经成熟,证明唐代画家在微型画板上已有了巨大的成就。  图三 琵琶背面,老鹰冲向水鸭子,奈良正仓院 有日本学者认为可能是夕阳落山的景象[7],我认为若是落日晚霞野鸭子水鸟不会向着太阳飞去,而应是寻找栖霞归处。从太阳光芒万丈来看,也应是朝霞而不是晚霞,“碧荷生幽泉,朝日艳且鲜”;“翠影红霞映朝日,鸟飞不到吴天长”[8];整个景色呈现出多层解读的可能,不仅与李白强烈憧憬“白日”诗意相符合,也与王维辋川诗意中旭日画法非常相符。 琵琶山水画的画面下方在地上站着一头白象正停在旅途中,一个鼓手手击腰鼓,一个舞蹈者扬袖而舞,二个年轻男孩与女孩,一吹筚篥一吹横笛,齐聚在白象背上的毯子上(图四)。有人认为这是一支中亚乐队正在转身休息,也有人认为这是胡人乐队鸣鼓起舞,欢呼雀跃。“纯为西域式的风尚”[9]。  图四 胡王鼓乐骑象图及线描图 正仓院琵琶山水画明显有着“西域样式”,隐含着西域历史的线索、文化多元的面貌,《乐府杂录》俳优条记载:“安国乐即有单龟头鼓及筝,蛇皮琵琶,盖以蛇皮为槽,厚一寸余,鳞甲具焉,亦以楸木为面,其捍拨以象牙为之,画其国王骑象,极精妙也。”[10]因而有人将琵琶山水画称为《骑象游乐图》或《胡王骑象鼓乐图》,也有人称之为《安国国王骑象图》。其实,正仓院内藏品有许多具有西域胡风作品,螺钿紫檀五弦琵琶面板上骑在骆驼背上的胡人,手执乐器边走边弹[11]。琵琶山水画是否吸收了西域绘画的特点还有进一步考证,但是我们不难看出西域样式的影响。 日本吸收唐代绘画是多方面的的,山水画应该是其突出的特点之一,正仓院还有一把紫檀木画槽琵琶捍拨,上为远景云间三山式层叠图,中为大树荫下群人奏乐饮食图,近景为骑马追虎狩猎图(图五)。按照中国山水画所谓经典的“高远、深远、平远”三类致远法,这也是典型的唐代山水画,整个画面平畴广野,阔朗取景,远处天际线下山脉层叠,远山与白云相间,依山势而下的巨峰高耸,当千仞之势;青绿树丛敷彩点染,体百里之迥。至于画面下部分则是明显的唐式异域范本,“狩猎与野宴”无疑是吸纳了西域样式后的风格转变[12]。  图五A 紫檀木画槽琵琶捍拨,上为远景云间图,中为树下奏乐饮食图,近景为骑马追虎狩猎图  图五B 琵琶狩猎山水画,线描图画面,正仓院藏 正仓院南仓收藏的“山水八卦背八角镜”(图六),镜背后局部刻画的山水图,亦是将远景、近景一同向中景聚拢,以山水为主体,人物为点景,流云飘逸,飞雁成行,取得了“咫尺千里”的辽远效果,方寸间山石叠水,既强调近物,更烘托远势[13]。  图六 正仓院南仓,山水八卦背八角镜局部 从正仓院8—9世纪这些绘制的物品来看,当时唐代山水画已经形成了独特的审美观,画家们善用以小观大的视觉角度,观赏层峦叠嶂远近起伏[14],虽然唐代卷轴山水画难见真迹,但是日本保留的这些国宝为我们提供了有力的证据。 二,韩休墓出土山水画“日出”主题 韩休墓山水图壁画因为属于模仿室内厅堂布置的朱框方屏画障,构图单一,画面局促,绘画水平稍显粗率,无法超越皇亲贵戚墓葬中的壁画格局,更不能与器物上精细描绘的山水画相比。但是画家勾画行笔流畅,用纯熟的绘画技巧准确地表现出层层山石水流、树木竹林和圆台草亭,与盛唐以后流行的“山水障”相仿[15]。 特别是画家有意以太阳作为画面最中间的视点(图七),让山川大地洒满了阳光,太阳是在晨曦中初升的,阳光的充盈与游动,使得睡在被衾里的墓主人要在长梦中醒来,窄仄的墓室也豁然开朗了,人与环境同时在阳光下扩张了。与日本正仓院琵琶山水画相比,我认为还是自古以来逐日神话下的浪漫奇想,太阳有比喻时光流逝飞快的意义[16]。  图七 韩休墓壁画山水图 墓主人生前可能对自然美有着无尽眷恋和一往情深,宰相家中或许喜爱摆放山水画障,画工迅疾完成丧葬写貌任务,所以画面只用浓淡的墨色线条勾勒和淡黄色涂抹,任凭旁观者想象,似朝霞披满山水之间,可闻花香可闻草香;又似晚霞尽撒山坡涧下,夕阳下可观可赏朴拙山石。整幅山水画画面构图饱满,但满而不臃,繁中有简,张弛有度,十分洗练,简约疏阔中美感油然而生。 韩休墓山水壁画中央画面有两座人工亭子处置,亭子建在山间水边多为赏景休闲之用,借亭子歌咏风雅是隋唐常见的题材,在中国传统山水画中,亭子几乎是必为描绘之点缀,它已经不是单纯的建筑小景,更带有伤感惜别的相送意义,“十里一亭、摆酒送客” 储蕴着独特的文人风格。 值得思考的是,墓葬里山水画究竟是终南山写生还是主人家实景园林画?我认为不是写实性很强的庄园,即使有两个草亭遥相呼应,但无人物出现,这与日本正仓院中仓收藏的麻布山水画中有人物活动大相径庭(图八、图九、图十),韩休墓山水画更注重的是在远景太阳光芒照射下,一林一溪,一峦一坞,以山石巨峰仰视其高,而不是庄园亲近自然那种灵秀意境。画家视觉脱离了岩石的生硬与直白,也脱离了那种粗糙的拼凑感,看似横七竖八勾线,实际骨线很少,但是每一笔都没有虚设,特别是圆波辅线与方折笔触相互关联,在脉络相通中形成水流、山石、树木等自然景色。  图八 正仓院中仓麻布山水图,长176厘米,宽58厘米  图九 中仓麻布山水图之一  图十 中仓麻布山水图之二 或许中国文人寄情山林,追求当下的精神快乐,平时官场的痛苦化作山林游赏的疏解。韩休生前“性方直”“有词学”[17],不务趋炎附势,或许幽美宁静的山水画田园诗意,使墓主人忘却复杂的现实,进入一片与世无争的心灵家园。 张彦远《历代名画记》记载了唐代众多“山水之变“的绘画,或怪石崩滩,或水不容泛,中唐著名山水画家张璪弟子刘商赋诗说“苔石苍苍临涧水,谷风袅袅动松枝”[18],这是当时画风的主题。朱玄景《唐代名画记》说韦偃“善画山水、竹树、人物等”“山以墨干,水以手擦,曲尽其妙,宛然如真”[19]。记载朱审画山水“壁障”:“其峻极之状,重深之妙,潭色若澄,石文似裂,岳耸笔下,云起峰端,咫尺之地,溪谷幽邃”[20]。这些记载说明当时画家既有晕染涂抹,也有山石皴法。 唐代山水画,多突出轮廓线的表示,这是继承了早期山水绘画质朴的特点。从敦煌壁画盛唐320窟北壁观经变之日想观、172窟北壁无量寿经变之日想观、217窟北壁东侧日想观以及103窟南壁西侧法华经变之山水局部中,都可看出七至八世纪唐代“山水之变”的发展样式,醒目的太阳与突出的山崖以及远山、云霞组合,从遥远天际的瀑布流水到凹凸叠石悬崖,皆用重墨粗笔勾画出刚健的轮廓线,这种技法和样式在盛唐极为普遍,所以日本学者秋山光和认为它同正仓院琵琶山水画样式有着直接关系[21]。前面提及的陕西富平朱家道村献陵陪葬墓山水壁画屏风[22],也是珍贵的8世纪水墨山水画遗存,浓墨粗笔勾勒山形轮廓,也多刻画层叠的尖笋形山峰,并随山峰做纵向皴染。大英博物馆藏斯坦因8-9世纪《佛传图》、8世纪初期节愍太子墓壁画中山石图等,都具有相同轮廓绘画方式。10世纪五代王处置墓东壁壁画的山水图等[23]。唐玄宗李隆基泰陵石雕鸵鸟脚下的山岩,也是尖笋状山峰形态,浮雕山峰内侧有明显线条处理,突出山峰质感及凹凸。1995年发掘的山西万荣唐薛儆墓北壁壁画中山石,绘画于开元九年(721),有墨笔皴扫出的山岩[24],可见这种皴法8世纪初已经流行于民间画工群体。如果我们总结以上画法,可以审视到唐代山水壁画的几个绘画特点: 一是用行笔快速的线条构成尖笋状山峰或突兀山体,表示巨峰山体质感,以区别于远景。二是山体上不见苔点,缺少山峰的生气,中唐以后点苔才逐渐成为山水画必要手段。三是用直率粗放线条画出粗粝坚硬的岩石(懿德太子墓中山石都是表现坚硬质地,地表少土)。四是树干生于岩石之上,拳曲扭转,根部外露,细藤绕树。五是茅草亭两两相望,衬托山水背景。 实际上,唐代出现的皴法属于线皴,是一种行笔快速的线条构成,但它不是信手涂抹,而是长线条的扫除山岩体面,正如晚唐荆浩诗中形容:“恣意纵横扫,峰峦次第成”。王处直墓北壁山水画,就是平远构图,用扫出的线条描画山岩,稍加晕染,降低了山石的坚硬度。日本9世纪平安前期《法华经》中插图(日本滋贺延历寺藏),以一种金色扫染山体,可看做是中唐以前流传到日本的一种画法。民间画工群体透露出山水绘画的一些信息,也就是在盛唐时出现的皴法,以线条的笔触,处理近景地方的山体质感,区别于远景,有意表现古拙凹凸质感。 三,“日出”焦点透视法的比较与互证 山水画在唐代独立成科,山势并不以高大巍峨、山川连绵取胜,而是以奇峭起伏、丹崖绝涧构图,以富有诗意的平山淡水表达文人的审美情趣,开一派之先河。从绘画艺术精神来看,无疑受到老庄寄情山水的影响,也受到佛家禅宗“物我两忘”意象渗透。由此,山水画在画面空间上有了极大的自由,画家可以随意控制视点的位置,既可远观山峰层峦,又可近看一室小景,因而后人在西方“焦点透视”理论基础上又提出了中国的“散点透视”,实际上,中国山水画观察的不是视点的“眼”,而是寄托个人情志的“心”,抒发情感是中国传统山水画的观看方式。 我们从早期山水画印象看:作为最早的卷轴山水画,隋朝初年的展子虔《游春图》具有典型意义,展子虔采用了与西方绘画不同的透视方法,画面采取鸟瞰式的构图,山岗层层叠叠,河面开阔,近景、中景、远景结合巧妙,以水相连接,获得“咫尺千里”的效果。整个画面没有明确的视点和视平线存在,但所绘山水、植物、游人都远近虚实合乎情理,近大远小,比例恰当,在透视上已经有了后期山水画的基本雏形,南朝姚最《续画品•补录画家》中评论萧贲画团扇“上为山川,咫尺之内,而瞻万里之遥;方寸之中,乃辨千寻之峻”。说明南北朝时山水画家已经使用散点透视系统表现千里江山[25]。 但是,出土的韩休墓山水图壁画使得我们重新认识,与同时代山水画相比: 1,日本正仓院琵琶山水画和韩休墓出土山水壁画,最重要的共同点都是以“日出”为固定静止的焦点,使人们从世外鸟瞰角度观照万物靠太阳的牵引,朝露浸润大地山川获取了拔节向上之力,整幅画面都凝聚在最上方的太阳之下,又仰观俯察天地,延宕在山水的时空深处。 2,韩休墓山水画与日本正仓院琵琶山水画都运用层层叠叠的山峰沟壑错落画面,表达高山峻岭的深邃和空间的广阔,山峦盘旋升腾的立体感使得山间空白处飘逸着云气,从近到远衬托出群山之上的太阳,太阳精确位置就是聚焦点,升高后不仅辐射山山水水,而且太阳周围的云彩增加了画面的灵动感。 3,两幅画都显示了阳光下的温暖,仿佛给了人的峰回路转、起死回生的期盼与信念,虽然韩休墓山水画过于世俗,缺乏超越艺术的悠远感,缺少意蕴深邃的精构,但为了时光的流转和灵魂的再生,都与实景集聚呼应,呈现了天地万物的宇宙无限感。 4,韩休墓山水壁画简单与正仓院山水画的繁复,成为简繁对比的显著特点。正仓院山水画苍浑滋润,从笔线勾勒到分离点染,均用浓密的墨色表现丰富的层次,有着精雕细刻的用意。韩休墓山水画具有文人画的意趣,但是画面中没有人物出现,而正仓院山水画的人物则具有西域胡人的特征。 5,韩休墓山水画色彩单一,画匠似有时间紧迫、匆匆赶工的意向,是在不长时间内完成的创作。正仓院山水画色彩艳丽,人物描绘精妙入微,非同一般工匠之作,至少是皇家工坊内的高手画师所作。 至于在山石构造、墨线勾勒、淡彩渲染等方面的比较,还可细细探讨。过去人们爱用移动观点观赏层峦叠嶂,描绘中国山水自然山水之境,可是韩休墓山水壁画以太阳“日出”固定、静止地反映对象,这种聚拢审美的独创反映出中国山水画多元的空间观念。 综合上述比较中,已不难看出唐代山水画题材的成熟与完备。张祜《题王右丞山水障二首》“精华在笔端,咫尺匠心难;日月中堂见,江湖满座看”[26];已经描绘出“日月”在山水画中的中心位置。而盛唐时代大诗人李白、杜甫等均采用题画诗方式,描写了盛唐时期山水画的视觉效果,例如《李太白全集》中有8首题画诗,七绝《巫山枕障》、古诗《观元丹丘坐巫山屏风》、《当涂赵炎少府粉图山水歌》等7首都是咏山水,其中“名工绎思挥彩笔,驱山走海置眼前”“御帆不动亦不旋,飘如随风落天边”成为绘画裁剪取舍和布局造境的经验名句[27]。杜甫《奉先刘少府新画山水障歌》中咏到“画师亦无数,好手不可遇”;《戏题王宰画山水图歌》“十日画一水,五日画一石。能事不受相促迫,王宰始肯留真迹”;“尤工远势古莫比,咫尺应须论万里”;都是赞赏当时画家构思布局山水画创作的佳句[28]。这些咏画、记事、鉴赏、雅集等题画诗,使绘画造型艺术与诗歌语言艺术结合,达到了更上层楼的意境。 中国古代山水画不同于西方古典风景画,西方古典绘画注重结构、比例与透视,强调真实地再现自然,而东方艺术在绘画筋骨之上是精神气的理解,中国山水图式虽然也写实自然,但更多的属于“以形媚道”精神情感的传达,一度主要通过情景交融构成意境去传达山川秀美,甚至轻视逼真的物象描绘。唐代王维《山水论》曰:“凡画山水,意在笔先。丈山尺树,寸马分人。远人无目,远树无枝。远山无石,隐隐如眉。远水无波,高与云齐。”[29]但仅有意境并不足以概括山水画的本质,从韩休墓山水壁画构图空间来看,其核心目的在于传达主家生前堂庑之下的环境布局、喜好心绪与精神情感。 韩休墓山水画为研究中国山水画的变化发展,提供了重要实物史料,墓室中的“山水画障”犹如窗景梦境:进入墓中空间后,似乎进入韩休家庭院落,有胡汉奏乐舞蹈图,有文人高士图,并通过山水画障远眺自然,画面柔和温润的淡黄色彩,仿佛用一种特殊的神秘香料细抹在山水之间,使他们免于流逝与腐朽。山水壁画如幻如梦,传递着深不可测的辽远感,超越了普通官僚的生活场景,营造出难以名状的山水梦境,将黯淡无光的墓室展现的美轮美奂,超越了文字与声音,最为直接地传递出世间的追求。 总之,唐朝开创的这种“日出”焦点山水画题材,作为特定观念对以后影响长远,周小陆先生曾提及傅抱石与关山月合作创作的人民大会堂名画《江山如此多娇》,与韩休墓山水壁画何其相似,因为采用了“致远法”的画法,视角由平、仰转为俯视[30]。其实,笔者认为更应是“日出”样式这种焦点透视法传至到后代。墓葬壁画是死者灵魂的审视,也是有着艺术底色的历史画卷。我们分析山水壁画不能只是注意山石花木等细枝末节,而应从整体上把握让人读出新意,绘画技巧也必须适合于艺术理念。 一幅画只有参照另一种同类画,观察两者的特点和比较两者的异同,才能更好更深刻地解读这幅画最有价值之处。因此,用日本正仓院琵琶山水画的一种异域眼光考察,或许能为解读韩休墓山水画提供另一种新的视角,避免用历史思维优先已知的定式坐标,去简单地裁量一幅具有时代意义的作品。 2015年7月20日于北京南郊京兆学堂定稿 注释: [1]“唐韩休墓出土壁画学术研讨会”纪要,《考古与文物》2014年第6期,第107—117页。 [2]葛承雍《壁画塑俑共现的唐代家乐中胡人》,《美术研究》2014年第1期。 [3]井增利、王小蒙《富平县新发现的唐墓壁画》,《考古与文物》1997年第4期。 [4]《偃师南缑氏镇唐恭陵哀皇后墓出土彩绘陶“山尊”》,洛阳市博物馆编《唐代洛阳》,郑州:文心出版社,2015年,第34页。 [5]《长安庞留村唐惠妃武氏墓西壁山水屏风》,《文博》2009年第5期,第58页。 [6]宫内厅藏版、正仓院事务所编《正仓院の宝物》,乐器,图版5,朝日新闻社,昭和40年3月发行(1965年)。 [7]同上《正仓院の宝物》图录解说,第20页。 [8] 王琦注《李太白全集》卷二《古风五十九首》其二十六,卷十四《庐山遥祭卢侍御虚舟》。中华书局,第123页、第678页,1977年版。 [9]傅云子《正仓院考古记》第106页,上海书画出版社,2014年。 [10][唐]段安节《乐府杂录》第129页,中华书局,2012年。该书点校此段似有误,暂且存疑。 [11]韩昇《正仓院》第62页,螺钿紫檀五弦琵琶捍拨,上海人民出版社,2007年。 [12] 正仓院事务所编《正仓院宝物》(宫内厅藏版),增补改订《正仓院宝物•北仓》,朝日新闻社刊,1987年。 [13] 傅云子《正仓院考古记》第125页,上海书画出版社,2014年。 [14]Chinese Landscape Painting,Volume II,The Sui and Tang Dynasties,By Michael Sullivan,University of California Press,Berkeley• Los Angeles •London 1980.《中国山水风景画•隋唐卷》,第127—129页,日本奈良正仓院藏琵琶板面绘画。 [15]《历代名画记》卷十记载唐代画家张璪“尤工树石山水,自撰绘境一篇”,他曾在长安平原里(平安里)“画八幅山水障”。当时长安“又有士人家有张松石障”。人民美术出版社,第198页,1963年。唐代朱景玄《唐朝名画录》称之为“图障”。《册府元龟》卷一四《帝王部•都邑二》也记载唐敬宗宝历元年用铜镜和黄金银薄“充修清思院新殿及阳德殿图障”。故笔者认为应该用“山水图障”或“松石画障”称之。至于“画障”、“图障”与“天竺遗法”“西域样式”以及西方“硬框式”画作流传关系,笔者将另行讨论。 [16] 郑岩教授认为韩休墓山水画是“落日返照整个山谷”景色,感谢他将即将发表的大作《唐韩休墓壁画山水图刍议》赐给笔者学习。 [17]《旧唐书》卷九十八《韩休传》,中华书局,第3078页。 [18]张彦远《历代名画记》卷十,刘商,人民美术出版社,第200页,1963年。 [19]朱景玄《唐代名画记》第17页,四川美术出版社,1985年。 [20]朱景玄《唐代名画记》第16页,四川美术出版社,1985年。 [21]秋山光和《唐代敦煌壁画中的山水表现》,《中国石窟•敦煌石窟》第五卷,第202-203页, 文物出版社,1987年。 [22]《富平县新发现的唐墓壁画》,《考古与文物》1997年第4期。 [23]《五代王处直墓》,彩版十四,文物出版社,1998年。 [24]《唐代薛儆墓发掘报告》图版九,墓室壁画,科学出版社,2000年。 [25] The Birth of Landscape Painting in China,P129.(《中国山水画的产生》第129页),By Michael Sullivan, University of California Press,Berkeley and Los Angeles 1962. [26] 张祜《题王右丞山水障二首》,《全唐诗》卷五百十,中华书局,第5803页。 [27]何志明、潘运告《唐五代画论》中未收集李白这几首题画诗,确属不该遗漏。湖南美术出版社,1997年。 [28]李栖《两宋题画诗论》第28—34页有详细分析,台湾学生书局,1994年。 [29] 传唐人王维的《山水论》究竟是假托王维作品还是五代荆浩作品,一直未定,但是甚为精到的画诀,仍不失为我们研究中国传统山水画的观察点。见俞剑华编《中国画论类编》第五编山水(上),第596页山水论,人民美术出版社,1986年。 [30] “唐韩休墓出土壁画学术研讨会”纪要,《考古与文物》2014年第6期,第113页。 (本文经作者授权发布,原文刊于:《美术研究》2015年第6期) (责任编辑:admin) |

- 上一篇:考古年代学四题

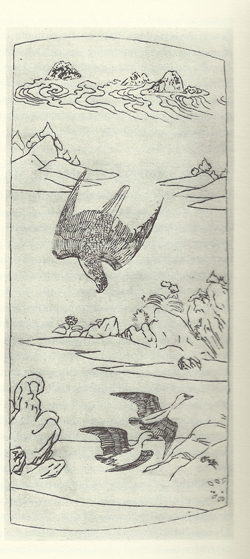

- 下一篇:丰镐遗址的制骨遗存与制骨手工业