[萧梅]20世纪中国民族音乐学实地考察问题(上)[1](5)

http://www.newdu.com 2024/11/24 01:11:55 中国音乐学网 2005-5-30 萧梅 参加讨论

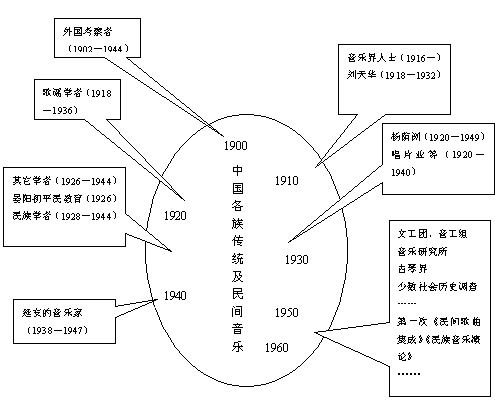

四、民间的问题 作为20世纪中国民族音乐学实地考察所面对的主体,民间社会给我们的是什么喻意?在下面这个实际上概括了本论文历史叙述事件的图示里,我们看到,除了外国人在1950年代以前对中国大陆部分地区的考察,只有1950年代以前凌纯声、刘咸、罗莘田的实地考察带有纯粹学术的成分。而其它的历史事件,几乎都有着“经世致用”的使命感。而除了晏阳初的平民教育,真正在互动意义上的学者、政党、国家与民间社会(在本论文中确切的说是拥有民间音乐的社会)的关系并不多见。当然,延安的秧歌运动、改造说书运动以及1950年代以后,在创造新的民族音乐形式中对地方民间音乐的改造是另外一个问题,这种互动,更多的还是自上而下的改造。 中国民俗学界曾对其现代史上的田野作业(实地考察),做过两类划分。一种以收集资料为主,并在收集中以学者的观念为先;另一种是在实地考察中,基本以民众文化的观念为主,力求在资料的叙述上反映民众观念的原貌。前者又被称为文本式田野作业,后者为民族志式的田野作业[18]。这种不同的类型,在民族音乐学实地考察中也都存在。就民族志式田野作业,要求以民众的思维去猜想民众的观念,而不是以学者的观念去猜想民众,乃至以学者的学问代替民众的知识的观念来说,至今都应该是中国民族音乐学实地考察应该加强和补足的方面。 20世纪中国民族音乐实地考察史实图示:  中国传统暨民间音乐就如同一个巨大的宝库,对不同的人有不同的意义。正如我在正文第七章中描述的那样,它展示的图景亦惊心动魄:国家在这里看到了象征性的认同;政党在这里看到了宣传的工具;文艺团体看到了上演的曲目;作曲家看到了创作素材;学者看到了可资分析的证据;……也许还有当代的媒体、旅游商业的介入,那会是资源或资本……那么,作为民间文化自身的生存呢?比如我们怎么理解中国民族音乐学界在资料上的积累?是为了学科的建设,还是为了地方百姓? 在梳理民间社会问题的同时,我亦感到在以往的一些研究,尤其是海外学者的研究中,都会谈到对中国民间音乐的收集整理与孔夫子的关系。论者提及这个关系,未必是因为孔夫子编了《诗经》这么一部历史上第一的民歌总集,而是强调了孔子的乐教。因孔子的乐教,再与毛泽东时代的政治教化相联系。进而沿着“乐教”移风易俗的意义,往前再推,便是礼教。这似乎也形成了对中国音乐研究中始终覆盖着政治华盖的传统看法。然而,这种推论,无疑将历史上孔子乐教的另外一面删去了。对中国封建社会长期存在的批判,也像另一张标签,贴在继阶级斗争为纲的历史观之后,裁剪中国历史的又一把剪刀上。于是,孔子对于民间的、地方文化的尊重,其兴亡继灭的宗法社会理想,其“入太庙,每事问”的实地考察传统,便在那种视统治阶级为我所用的看法中被遮蔽。 最后一点,也是笔者在梳理中国民族音乐学实地考察与民间社会关系中不能不思考的问题。中国音乐知识分子(民族音乐学者)试图建立的新民族音乐体系,是建立在与西方对话的前提上的。一个世纪,筚路蓝缕。我们终于有了专业的音乐学院,有了超越地方性的、为民族认同所象征的“普遍知识体系”。但如果回首那个起点,中国的民间音乐在中国老百姓的眼光里,本来并没有什么凋敝和颓败。他们有着自己活动的空间、大红大绿,如歌如泣。他们的地方性认同,在几千年的历史中有其自己生长消亡的轨迹。因此,从戊戌变法到五四运动,民族振兴和救亡图存、救亡图强的政治性,转化到思想或文化的领域,我不能不设想一个问题,即西方的冲击带来的危机感,是中国知识分子的危机感,它是否等于中国文化本身的危机?这种危机感所渗透的,有多少欧洲或西方近代的价值观念和历史框架?不过,当我阅读沟口雄三有关中国历史的论述时,虽然有这些问题,我也要对自己说,历史就是历史,我的解读必须建立在史料的事实上,否则会掉入虚无。 尽管如此,我还是要在论文之外,追问:20世纪的前辈们,为了建立国家认同的民族新音乐,在对地方文化的超越中,是否有它应该反省的必要?(文章录入:霜凝) (责任编辑:admin) |