修昔底德撰史特点新探

http://www.newdu.com 2024/11/24 05:11:50 北京师范大学史学理论与 佚名 参加讨论

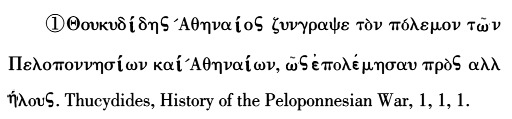

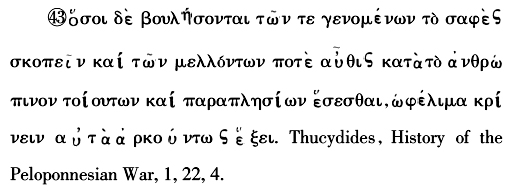

【内容提要】古希腊是为数不多的有着历史撰述传统的古代文明地区。希罗多德的历史撰述方法叫做  ,而修昔底德的历史撰述方法则称为 ,而修昔底德的历史撰述方法则称为 。两者本来是有所不同的,可是近代以来,学者却用history一个英文词来翻译这两个希腊词,结果,造成这两种撰史方法的差异日渐模糊。按希罗多德的 。两者本来是有所不同的,可是近代以来,学者却用history一个英文词来翻译这两个希腊词,结果,造成这两种撰史方法的差异日渐模糊。按希罗多德的 方法,在撰写史书时,是先叙事,后析因,即先把他的 方法,在撰写史书时,是先叙事,后析因,即先把他的 成果,也就是波斯战争的事实展示出来,然后再把战争的原因分析清楚。亚里士多德认为:这才是切合自然的考察方法,符合知识生成的法则。而修昔底德的 成果,也就是波斯战争的事实展示出来,然后再把战争的原因分析清楚。亚里士多德认为:这才是切合自然的考察方法,符合知识生成的法则。而修昔底德的 方法则集选题、叙事、述因、致用于一体。特别是 方法则集选题、叙事、述因、致用于一体。特别是 采用先述因后叙事的写作方法,与希罗多德的 采用先述因后叙事的写作方法,与希罗多德的 有着明显的不同。亚里士多德在《诗学》中,只评论了希罗多德的《波斯战争》,而没有介绍修昔底德的作品,这不能不说是一个遗憾。如今,重新探析修昔底德 有着明显的不同。亚里士多德在《诗学》中,只评论了希罗多德的《波斯战争》,而没有介绍修昔底德的作品,这不能不说是一个遗憾。如今,重新探析修昔底德 的撰史特点,对于理解古代希腊史学的多元性,重新梳理希腊史学的发展脉络,具有重要的学术价值和理论意义。 的撰史特点,对于理解古代希腊史学的多元性,重新梳理希腊史学的发展脉络,具有重要的学术价值和理论意义。【关键词】修昔底德;  ;历史撰述;《伯罗奔尼撒战争史》 ;历史撰述;《伯罗奔尼撒战争史》【作者简介】杨共乐,北京师范大学历史学院、史学理论与史学史研究中心 《伯罗奔尼撒战争史》是修昔底德留给后人的史学杰作。在其开篇,作者就明确指出:“雅典人修昔底德在伯罗奔尼撒人与雅典人之间的战争刚刚爆发的时候,就已经撰写(  )这部著作了。”①这实际上告诉我们,此书是修昔底德“ )这部著作了。”①这实际上告诉我们,此书是修昔底德“ ”的成果。按照霍恩布鲁尔的解释,“ ”的成果。按照霍恩布鲁尔的解释,“ ”有“搜集、整理、书写”之意②。但这只是字面意思的解读。霍恩布鲁尔并没有告诉我们修昔底德“ ”有“搜集、整理、书写”之意②。但这只是字面意思的解读。霍恩布鲁尔并没有告诉我们修昔底德“ ”的具体指向。近年来,作者在认真研读《伯罗奔尼撒战争史》时,发现修昔底德大约有18处使用了“ ”的具体指向。近年来,作者在认真研读《伯罗奔尼撒战争史》时,发现修昔底德大约有18处使用了“ ”。其中有11次用于一年事务记述的结尾,目的是告诉读者修昔底德“ ”。其中有11次用于一年事务记述的结尾,目的是告诉读者修昔底德“ ”一年的内容就要结束了③。这就是说,对修昔底德“ ”一年的内容就要结束了③。这就是说,对修昔底德“ ”具体特征的研究不能局限于字面的解读,而应深入于他的叙述之中。本文力图循着上述思路来重新探析修昔底德的撰史特点。选题是行文的前提,也是彰显特色的关键。修昔底德选择撰写( ”具体特征的研究不能局限于字面的解读,而应深入于他的叙述之中。本文力图循着上述思路来重新探析修昔底德的撰史特点。选题是行文的前提,也是彰显特色的关键。修昔底德选择撰写( )伯罗奔尼撒战争,是因为“这是迄今为止历史上——不仅是希腊人的历史上,而且是大部分异族人世界的历史上,甚至可以说是全人类的历史上——规模最大的一次动荡。”④为了证明“过去的时代,不论是在战争方面,还是在其他方面,都没有取得过如此重大的成就”⑤,修昔底德不惜花20章篇幅论证此前的战争如特洛伊战争和波斯战争等无论在规模上还是在影响上都不及伯罗奔尼撒战争,并以此说明撰写伯罗奔尼撒战争的重要⑥。修昔底德相信这样一场重大的战争“比此前的任何一场战争都更值得记述”⑦,其成果既能为人们剖析古代战争提供钥匙,更能为人们理解所有未来战争提供指南。因为战争的普遍性在最大的战争中会比在小型的战争中表现得更充分,更全面,人们常常能在大的战争中看清更多在小规模的战争中看不懂的战争规则⑧。 )伯罗奔尼撒战争,是因为“这是迄今为止历史上——不仅是希腊人的历史上,而且是大部分异族人世界的历史上,甚至可以说是全人类的历史上——规模最大的一次动荡。”④为了证明“过去的时代,不论是在战争方面,还是在其他方面,都没有取得过如此重大的成就”⑤,修昔底德不惜花20章篇幅论证此前的战争如特洛伊战争和波斯战争等无论在规模上还是在影响上都不及伯罗奔尼撒战争,并以此说明撰写伯罗奔尼撒战争的重要⑥。修昔底德相信这样一场重大的战争“比此前的任何一场战争都更值得记述”⑦,其成果既能为人们剖析古代战争提供钥匙,更能为人们理解所有未来战争提供指南。因为战争的普遍性在最大的战争中会比在小型的战争中表现得更充分,更全面,人们常常能在大的战争中看清更多在小规模的战争中看不懂的战争规则⑧。就修昔底德的选题而言,早在公元前1世纪哈利卡纳苏斯的狄奥尼修斯就有过评述。狄奥尼修斯认为:修昔底德“不像赫拉尼库斯和他的模仿者那样,将自己的作品囿于单一的地点,也没有效仿希罗多德,把全世界希腊人和异族人的活动都收录于一部史著中。在他眼中,前者的选题缺乏价值、少有抱负,很难给读者带来启发;后者则宽泛有余,无法以最详实的细节来研究人类思想。于是他着眼于一场战争。这场战争的交战方是雅典人和伯罗奔尼撒人。”⑨修昔底德融研究人类思想与启发读者于一体的选题导向,使其能够较为完整地揭示伯罗奔尼撒战争的真相,还能通过典型案例最大限度地探究人类诸多共性现象,如和平、革命、联盟、帝国、公民权利与义务的矛盾、政体、强权的理论与实践等,揭示并认清这些共性现象的本质,从而为后世研究和认识同类问题提供可贵的启示与正确的引导。因为典型的个案中渗透着普遍的价值。 在修昔底德看来,选题写史需要一定的涵养,他本人得天独厚:修昔底德是雅典人,伯罗奔尼撒战争第二年在雅典身染瘟疫重症;战争第八年,担任雅典将军,驻守塔索斯(Thasos),曾率7艘舰船援救安菲波里斯(Amphipolis)。未及赶到,安菲波里斯城已陷落,只得赶往爱昂⑩。“我在指挥安菲波里斯的战争以后,曾被放逐而离开本国20年。我目睹战争双方的一切行动,特别是伯罗奔尼撒人的军事行动,因为我流亡在外,使我有空闲时间更加深入地探究战争的进程。”(11)“我经历了战争的全过程,我的年龄使我足以理解发生在身边的事件,为了探求事实真相,我密切关注事态发展。”(12)他完整地参与或见证了战争的整个过程,并以亲眼所见为标准,坚持信史原则,保证其作品远离传说、远离神话,远离成为蛊惑普通民众的工具。 叙事是《伯罗奔尼撒战争史》的灵魂与核心。《伯罗奔尼撒战争史》可分为两部分:一是对过去相关历史的追溯与考证,一是对时代历史的叙述。 对于过去相关的历史,修昔底德认为,“过去的大多数人不用批判的方法去处理所有的传说——就是对那些和他们本国有关的传说,他们也是这样不加批判地接受的。”(13)原因是“人们不愿意付出辛劳去寻求真理,而是一听到什么故事就相信它。”(14)修昔底德希望自己只用最确凿无疑的材料,得出“比诗人更可信”、“比散文编年史家的论述更可靠”的结论(15)。因为诗人提出的问题常常夸大其词,值得怀疑(16)。例如:诗人们总是把阿伽门农(Agamennon)集结(针对特洛伊)远征军的原因归之于海伦(Hellen)的求婚者们受到其与丁达鲁斯(Tyndareus)誓约的约束,而修昔底德则认为,阿伽门农能够召集远征军,是因为他手握重权,是他那时代最强大的王、最伟大的海上统治者。其他的国王追随他不是因为忠顺或感恩而是因为恐惧(17)。由于诗人缺乏“真实性”与“可信度”,所以伯利克里在“国葬演说”中说:“我们将不需要荷马唱赞歌,也不需要其他诗人的歌颂,他们的诗篇可能令人欣喜一时,但他们臆想的事行蒙蔽了真实。”(18)而散文编年史家“追求的是吸引听众而不是说出事实的真相。他们处理的主题往往是缺乏证据的,悠悠岁月抹去了它们的历史价值,使其迷失于传说的雾境中。”(19) 一直以来,学者对修昔底德的当代史关注有加,对其所记述的古代历史却少有研究。其实,只要认真研读全文,我们就会发现,《伯罗奔尼撒战争史》一书中穿插着众多古代史事。其中著名的有:伯罗奔尼撒战争以前的特洛伊与波斯战争、雅典崛起的过程(20)、基隆事件(21)、提修斯改革(22)、古代西西里史事(23)、雅典僭主政治(24)等等。通过论证和辨析古代历史,修昔底德一方面能够较深刻地展示自己的写作意图,使读者更容易理解事件的前因后果;另一方面也能弥补传统记载之不足,使历史的连贯性得以完整体现。修昔底德坦言:他之所以追溯雅典帝国形成的过程,就是“因为以前的作家都没有述及这段历史,他们的主题不是波斯战争以前的希腊史,就是波斯战争本身。”赫拉尼库斯在他的《雅典编年史》中的确也“涉及过某些事件,但是叙述得有些简略,书中的年代也不准确。”修昔底德书中陈述的古代史事虽然不属于当代史范畴,但它们与当代史关系密切。它们是当代发展的基础和前提。 以时为序、按时叙事是历史叙事的基本特征。修昔底德坚持:叙事按夏季和冬季来纪年(25)。他强调:“我这部历史著作采用夏季和冬季纪年方法,人们会发现,每季等于半年,第一次战争经历了10个夏季和10个冬季。”(26)写完十年战争后,重申:“他将一年分为夏冬两季,采用编年体裁将历史事件按时间先后顺序记载下来,一直写到拉栖代梦人及其同盟者摧毁雅典帝国,占领长城和比雷埃夫斯为止。”(27)他认为:用季节计算年代比过去常用的以各邦的执政长官或其他重要官员的任职时间来计算年代肯定要准确些。用官员的任职时间来准确计算年代是不可能的,因为某个事件可能发生在他们任职的初期、中期或末期(28)。用季节计时述事的方法虽然会割裂个别叙事的连贯性,但时与事的严格结合确实使历史学的准确性达到了前所未有的程度(29)。 修昔底德的叙事以客观真实为标准,以“不心怀恶意、不盲目恭维”为原则(30)。“他报道事实,绝不妄加评判,但却没有省略任何适合我们独自作出判断的情节。他将所叙述的展现在读者眼前。他善于隐藏自身,而非置身于事件和他的读者之间。读者不再相信自己正进行阅读;他深信自己正观察着一切。”(31)修昔底德坚称:在书写事实时,“我绝不是一拿到什么材料就写下来,我甚至不敢相信自己的观察就一定可靠。我所记载的,一部分是根据我亲身的经历,一部分是根据其他目睹其事的人向我提供的材料。这些材料的确凿性,我总是尽可能用最严格,最仔细的方法检验过的。然而,即使费尽了心力,真实情况也还是不容易获得的。因为不同的目击者,对于同一个事件会有许多不同的说法,他们或者偏袒这一边,或者偏袒那一边,而记忆也未必完美无缺。我这部没有奇闻逸事的史著,读起来恐怕难以引人入胜。”(32)修昔底德对获取真相的自觉认识在古代希腊史上应该是绝无仅有的。 演说词是修昔底德最高才华的体现(33)。在叙事过程中,他使用了大量的演说词。他坦言“在这部历史著作中,我援引了一些演说词,有些是在战争开始之前发表的,有些是在战争期间发表的。有些演说词是我亲耳听到的,有些是通过各种渠道搜集到的。无论如何,单凭一个人的记忆是很难逐字逐句记载下来的。我的习惯是这样的:一方面使演说者说出我认为各种场合所要求说的话,另一方面当然要尽可能保持实际所讲的话的大意。”(34)据统计,在修昔底德的作品中,共出现了141篇演说词,约占全书总量的1/4(35)。演说是他阐发普遍规则的形式,更是说明理由的手段,虽不是实录,但确有弥补事实不足之功效,是衔接前后事件的桥梁,起着“为事件铺路”,“为时代立言”的作用。 置述因于叙事之前是修昔底德撰史的重要特征。对于战争爆发的原因,当时就有多种说法。阿里斯托芬在公元前425年推出的《阿卡奈人》一剧中就认为是伯里克利的麦加拉禁令导致的(36)。他在公元前421年所写的《和平》中又提出伯里克利因为害怕菲迪亚斯案件受牵连而通过了麦加拉禁令,从而挑起了战争的火焰(37)。战争初期,雅典人一般也谴责伯里克利,说他是战争的发动者,是造成他们所有不幸的根源(38)。 修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》一书中,既不对别人的看法加以评判,也不挑战其他的观点,而是直接讲述自己的观察。他认为伯罗奔尼撒战争爆发的直接原因是科西拉事件、波特提阿战争与麦加拉事件。但他明确指出这场战争的深层原因,也即真正原因是:“雅典势力的日益增长,由此引起拉栖代梦人的恐惧,使战争成为不可避免的了。”(39)在另一处,他指出:拉栖代梦人之所以宣战,“不是因为他们的同盟者说服了他们,而是因为他们害怕雅典势力的日益增长,他们看到希腊大部分地区已经臣服于雅典人了。”(40)修昔底德这种先述因后叙事的写作方法与希罗多德有着明显的不同。希罗多德在撰写史书时,是先叙事,后析因,即先把他的“  ”成果,也就是波斯战争的事实展示出来;然后在此基础上再把双方间战争的原因分析清楚。亚里士多德认为:这才是切合自然的考察方法,符合知识生成的自然法则(41)。正因为如此,所以亚里士多德在《诗论》中,只分析了希罗多德的《波斯战争》,而没有把修昔底德的作品作为其考察的对象(42)。 ”成果,也就是波斯战争的事实展示出来;然后在此基础上再把双方间战争的原因分析清楚。亚里士多德认为:这才是切合自然的考察方法,符合知识生成的自然法则(41)。正因为如此,所以亚里士多德在《诗论》中,只分析了希罗多德的《波斯战争》,而没有把修昔底德的作品作为其考察的对象(42)。致用是修昔底德关注的另一重点。他在序言里明确指出:“那些渴望了解过去业已发生的事情的人,那些渴望了解过去业已发生的事情——按照人类的常理——将来某一时期会以相同或类似的方式再次出现的人,认为我的作品是有用的,我就心满意足了。”(43)这实际上告诉我们,在他看来,他的作品还是具有“致用”这一功能的。这一功能主要体现在:对了解“过去业已发生的事情”是有用的,而了解“过去业已发生的事情”又会对认识相同或类似事件的再次发生有所帮助。为此,他认真书写案例,望前事之鉴成为后事之师。即使是雅典的瘟疫,他也没有将其忽视,而是“扼要记载这种现象,描述它的症状”,希望“以后再发生这种病,学者们也许会对它有所认识。”(44)其实,在撰写《伯罗奔尼撒战争史》时,他也在不断记述各邦用历史来论证自身观点合理性的案例。例如:雅典人经常坚持“弱者应当臣服于强者”,认为“这是一条早已存在的法则。”(45)武力反抗雅典的米列提尼人则深信:“从过去发生的事例中(即从雅典以前对盟邦所采取的贪婪与强硬措施中——作者)所得出的教训,使我们对于作为盟主的雅典人不能再信任了。他们在征服了我们的诸盟邦之后,如果他们有力量,不可能不以同样的方法来对待我们。”(46)“从他们对待其他盟邦的实际行动中,我们得到了教训,即使这场战争没有爆发,我们也不指望能够更持久地维持现状。”(47)在修昔底德看来,这也就是斯巴达发动这场战争的重要原因(48)。正是因为对历史有用性的坚信不疑,他才确信他所撰写的著作有条件成为可鉴之资,具备“垂诸永远”的资格。 众所周知,希罗多德是西方历史学之父,“  ”是他写就《波斯战争》的关键。但综观《伯罗奔尼撒战争史》一书,我们没有见到修昔底德使用过“ ”是他写就《波斯战争》的关键。但综观《伯罗奔尼撒战争史》一书,我们没有见到修昔底德使用过“ ”一字。这究竟是为什么呢?柯林武德断言:这是因为修昔底德写的是阿提卡文,而不是爱奥尼亚文,所以当然不会使用 ”一字。这究竟是为什么呢?柯林武德断言:这是因为修昔底德写的是阿提卡文,而不是爱奥尼亚文,所以当然不会使用 这个名词(49)。但据古典学家默雷考证,修昔底德在文中使用了半爱奥尼亚方言(50),著作中同样包含着爱奥尼亚的众多元素。因此,柯林武德的说法不能成立。霍恩布鲁尔认为,可能出于两个原因:一是这一术语与希罗多德关系密切,在某种程度上,它就等同于希罗多德,是希罗多德的代名字。为了与希罗多德相区别,修昔底德一直避免使用这一术语;二是这一术语在当时还未发展成为历史学的专门术语(51)。其实,修昔底德不用“ 这个名词(49)。但据古典学家默雷考证,修昔底德在文中使用了半爱奥尼亚方言(50),著作中同样包含着爱奥尼亚的众多元素。因此,柯林武德的说法不能成立。霍恩布鲁尔认为,可能出于两个原因:一是这一术语与希罗多德关系密切,在某种程度上,它就等同于希罗多德,是希罗多德的代名字。为了与希罗多德相区别,修昔底德一直避免使用这一术语;二是这一术语在当时还未发展成为历史学的专门术语(51)。其实,修昔底德不用“ ”的真正原因是修昔底德的“ ”的真正原因是修昔底德的“ ”与希罗多德的“ ”与希罗多德的“ ”之间有着明显的不同。从字面上讲,希罗多德的“ ”之间有着明显的不同。从字面上讲,希罗多德的“ ”指的是“探研究诘”;而修昔底德的“ ”指的是“探研究诘”;而修昔底德的“ ”则是指“整理、搜集和书写”(52)。希罗多德的方法是亲闻、亲历,因此其内容多有不实之传说与无据之传闻;修昔底德的方法则是亲见,或从别人的亲见中把外在的现象转变为内在的精神的观念(53)。希罗多德的“ ”则是指“整理、搜集和书写”(52)。希罗多德的方法是亲闻、亲历,因此其内容多有不实之传说与无据之传闻;修昔底德的方法则是亲见,或从别人的亲见中把外在的现象转变为内在的精神的观念(53)。希罗多德的“ ”以事发地点为历史叙事的依据;修昔底德的“ ”以事发地点为历史叙事的依据;修昔底德的“ ”则严格按照季节计时述事(54)。希罗多德关注更多的是古代史;修昔底德则更重视当代。希罗多德从不涉猎政治演说;修昔底德则对政治演说情有独钟(55)。修昔底德关心的是从原因的解释中导出具体的事实,而希罗多德却是先求真事实,后根据事实探寻原因。紧抓典型选题,剖析典型大义是修昔底德行文的宗旨;真实叙述事实,适度代人立言是修昔底德行文的原则与风格;陈述因果缘由,关注义理致用则是修昔底德的核心追求。它们都构成了修昔底德独特的撰史特点。修昔底德首创的撰史模式把古代希腊的史学推到了无可企及的高峰,他的作品也因此毋庸置疑地成了古典史学的崇高典范。 ”则严格按照季节计时述事(54)。希罗多德关注更多的是古代史;修昔底德则更重视当代。希罗多德从不涉猎政治演说;修昔底德则对政治演说情有独钟(55)。修昔底德关心的是从原因的解释中导出具体的事实,而希罗多德却是先求真事实,后根据事实探寻原因。紧抓典型选题,剖析典型大义是修昔底德行文的宗旨;真实叙述事实,适度代人立言是修昔底德行文的原则与风格;陈述因果缘由,关注义理致用则是修昔底德的核心追求。它们都构成了修昔底德独特的撰史特点。修昔底德首创的撰史模式把古代希腊的史学推到了无可企及的高峰,他的作品也因此毋庸置疑地成了古典史学的崇高典范。在写作此文过程中,得到了刘家和、廖学盛先生的无私帮助,特致谢忱! 注释:  ②Simon Hornblower,A Commentary on Thucydides,Oxford at the Clarendon Press,Volume 1,1991,p.5. ③战事较少的和平时期,没有使用“  ”。 ”。④修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,1,1,2。译文参见或参考徐松岩译:《伯罗奔尼撒战争史》,上海:上海人民出版社,2012年版,下同。 ⑤(11)(12)(13)修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,1,1,3;5,26;5,26;1,20,1。 ⑥Thucydides,History of the Peloponnesian War,1,21.修昔底德通过考察证明,伯罗奔尼撒战争是过去(希腊)所有战争中最重大的一场战争。 ⑦⑩(14)(15)(16)Thucydides,History of the Peloponnesian War,1,1; 4,104-107; 1,20,3; 1,21,1; 1,10,3; 1,11,2. ⑧施特劳斯:“修昔底德:政治史学的意义”,见刘小枫、陈少明主编:《修昔底德的春秋笔法》,北京:华夏出版社,2007年版,第12页。在希腊人看来,对最大最重要事物的了解有助于人们理解较小与次重要的同类事物。见柏拉图:《王制》,368e。马克思也使用这种方法来研究资本主义经济与前资本主义经济。他所说的“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙”就是这种方法的形象表述。参见《马克思恩格斯选集》,第2卷,北京:人民出版社,1995年版,第23页。 ⑨Dionysius of Halicarnassus,Thucydides,6. (17)(20)(21)(22)(23)(24)(28)Thucydides,History of the Peloponnesian War,1,9; 1,89-117; 1,126; 2,15; 6,1-5; 1,20; 5,20. (18)(19)(25)(26)(27)(32)修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,2,41;1,21,1;2,1;5,20;5,26;1,22。 (29)哈利卡纳苏斯的狄奥尼修斯对修昔底德的用季节计时述事法提出过不同的意见。见Dionysius of Halicarnassus,Thucydides,9. (30)(33)Dionysius of Halicarnassus,Thucydides,8; Flavius Josephus,Against apion,3.Thucydides,34. (31)卢梭:《爱弥尔》,上卷,李平沤译,北京:商务印书馆,2016年版,第367页。 (34)(39)(40)(44)(45)(46)(47)修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,1,22;1,23,5;1,88;2,48;1,76;3,10;3,11。 (35)[美]斯塔特:《修昔底德笔下的演说》,王涛等译,北京:华夏出版社,2012年版,第12-23页。 (36)(37)Aristophanes,Acharinians,525-530; The Peace,601-609. (38)Thucydides,History of the Peloponnesian War,2,59.这一观点与后来普鲁塔克的说法完全吻合。普鲁塔克也认为,这场战争的原因源于伯利克里的政策。Plutarch,The Parallel Lives,Pericles,29. (41)Aristotle,History of Animals.491a5-15; On the Heavens,298b2; Progression of Animals.704b7-11; Parts of Animals.646a8-12; 696b14-17; Galen,On the Natural Faculties,3,8.特奥弗拉斯图斯在写作《对植物的探研究诘》一书的同时,也写了对植物生成原因(  )进行探究的著作。 )进行探究的著作。(42)参见杨共乐:《〈诗论〉中的“  ”不是指普遍意义上的古代希腊历史学》,见《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》,2015年第3期。 ”不是指普遍意义上的古代希腊历史学》,见《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》,2015年第3期。 (48)(53)Thucydides,History of the Peloponnesian War,1,88; 1,22. (49)参见[英]柯林武德:《历史的观念》,何兆武、张文杰译,北京:中国社会科学出版社,1986年版,第21-22页。 (50)[英]默雷:《古希腊文学史》,孙席珍等译,上海:上海译文出版社,1988年版,第201页。 (51)参见:Simon Hornblower,Thucydides,Baltimore,Johns Hopkins University,1987.pp.7-12。 (52)Henry George Liddell D.D.and Robert Scott D.D.,A Greek-English Lexicon(A New Edition Revised and Augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones D.Litt.),Oxford at the Clarendon Press,1940,p.1661.Simon Hornblower,A Commentary on Thucydides,Oxford at the Clarendon Press,Volume 1,1991,p.5. (54)(55)Dionysius of Halicarnassus,Thucydides,9; 23. (本文原刊于《北京师范大学学报:社会科学版》2017年第4期) (责任编辑:admin) |

- 上一篇:修昔底德撰史特点新探

- 下一篇:张太原:“坚持以人民为中心”是怎样提出的?