[吴芳梅]“体性民族志”的解构与反思

http://www.newdu.com 2024/11/29 07:11:41 中国民俗学网 吴芳梅 参加讨论

一、以“他者”为鉴:民族志本土化之思考 民族志降于西方,西方民族志范式引领在先,先后历经古典或业余民族志、科学或经典民族志、实验或反思民族志。综观西方民族志的发展历程,虽然民族志方法、文本写作及民族志者所处环境等在不断变化,但始终未变的是民族志中的二元结构,即主观与客观、主体与客体、科学与艺术、实证与阐释等,这正是西方文化特点的体现。然而,中国民族志的发展,无论是在表述范式、文本、体裁还是在资料分析上总是套用西方的二元结构模式,按照西方菜谱制作各种“理论” 拼盘,难以真正创造出适合自身文化的民族志范式。 其实,早在《写文化:民族志的诗学与政治学》(以下简称《写文化》)中,就有学者主张民族志应不同程度地“回归于我者(‘我者’的知识论背景)”。如克利福德(James Clifford)认为民族志应改造成跨文化对话过程的形式,作为研究过程,民族志本就是代表“本文化”的研究者与代表“异文化”的被研究者之间对话的过程。因此,作为志书,民族志应反映田野过程中的各种声音、各种故事,并使自身成为“寓言”。[1]同时,也有学者主张将民族志改造为基于“异文化”研究经验展开的文化自我批评,尤其是对近代西方世界体系的自我批评。[2]正是这些主张,激发了学术界的深刻思考,使得人类学者在认清民族志“形势”(民族志与“我者”的知识背景的关系)的情况下,富有“文化自觉”[3]地定位自身。 此外,在《摩洛哥田野作业反思》的译本序中,保罗·拉比诺(Paul Rabinow) 明确指出,虽然《写文化》引起学术界激烈的讨论,但民族志“知识主体的自我中心”问题并未解决。他进一步提醒中国学者,如果要对民族志批判性思考的实践有什么贡献的话,独立的“知识主体”至为重要。[4]也即是说,要探索中国本土民族志,首先应研究中国这一特殊文化知识主体,因为人的实践行为是受到文化理性指导的,人的生产与消费,以及需要和功能的产生都是文化所致。[5] 藉此,无论是《写文化》中流露出的“文化自省”,还是保罗.拉比诺(Paul Rabinow)对中国民族志本土化问题的建议,均希冀中国人类学者在民族志本土化过程中,应本着反思、总结及创新的精神,对西方民族志进行批判性吸收,并以“文化自觉”为基点,探索与中国传统文化知识主体相契合的民族志。 正是在这一批判和反思理念下,自20世纪80年代以来,中国人类学者从核心圈(即汉人社区研究)、中间圈(即少数民族研究)和海外研究三个层面对民族志本土化展开了诸多有益探索,[6]先后形成了海外民族志[7]、常人民族志[8]、村民日志[9]、体性民族志[10]等不同民族志类型。其中,彭兆荣教授(以下简称“作者”)的《体性民族志:基于中国传统文化语法的探索》(简称《体性民族志》)之付梓,是中国民族志本土化研究的新典范。“体性民族志”这一概念的提出及成文,是作者基于对中西方文化的反思、民族志纵向的历史性的反思及《写文化》的反思之后,从认知、实践、经验和理性的判断中进行建构,并遵循中国传统文化法则的三位一体:主体、介体、客体三合一互动的民族志形制,是对西方民族志中二元结构的颠覆。 二、以“文脉”为鉴:“体性民族志”之解构 文脉,是“文明进化之历史血脉”,是文化演进的“基因”。它是中国传统文化的核心,具有历史性、传统性、独特性及教化和传承性等特征。[11]体性民族志的提出及建构与中国传统文化一脉相承。“体性民族志”中的“体性”一词意义颇丰。“体性”是中国古代文论的重要术语,在《文心雕龙》的《体性》篇中,刘勰认为作家的文章风格与他各自的性情和个性有关,作品指作品的风格,作家的品格指人品,作家和作品的关系就是品格与风格的关系,即“体性”的关系。此外,他还强调后天习得,只有根据自己的天性所长,勤加练习,才能写好文章,才是“体性”之道。《论语.为政》进一步强调:“作家的品格和作品的风格都应做到‘无邪’,这是作者人品的道德基础,作家只有注重内在的修养才能创作出齐家、治国、利国、利民的好作品。”[12]所以,“体性”不仅仅体现了作家的为人与秉性的内在联系,也是对作家和作品的评判标准。然而,体性民族志中的“体性”一词,根植于中国传统文化,强调“体”“用”结合。“体”,《广雅》释:身也;结构上分析,“体”从人,从本,“以人为本”即为“体”,强调生命的体验。“用”即用身体去实践和表达中国文化之“性”。“体”和“用”看似二元,实则不能分开,因为中国所有文化都是用生命体验,被证明是务实的文化,如兵器、饮食器、乐器等都具有实用功能,不存在十字架或天使。同时,这些被证明具有实用功能的文化亦必须通过身体实践、理解,再运用到生活中去。所以,“体性”强调的是一种身体感、身体实践及身体表达,即中国文化是什么,就要把它体验出来,再到生活中实践和表达。 “体性”之谓与身体行为和身体表达不可须臾分隔。一方面,“体性”与身体行为有关。人类学者由于分属不同文化主体,因此在田野调查中,常带着自身文化背景来参与、体验和理解“他者”,并将自身的行为、活动及秉性呈现于民族志中,形成特殊的“本土化某种民族志”。[10]另一方面,“体性”与身体表达有关,表现为主体、介体(身体)、客体三位一体的关系表达。身体对主体来说既是客体也是主体,从主观心性层面理解身体是物质客体,如福柯(Michel Foucault)的《规训与惩罚》中,权力对身体的规训,“身体”即为客体。[13]但是,从感性层面讲,身体具有体验、感知、反思、品味和反哺的性质和功能,又是一个可以自为的主体。所以,身体是主客体的统一或生命交融的呈现。身体运用于民族志中,可以理解为“主体—客体”间“介体”的强调。“身体表达”不仅促进主客体的交流、感应和共识,身体本身就介于认知主体和被认知对象之间,形成主体、介体(身体)、客体三位一体。在田野中,身体可以这样来践行,即先通过身体的行为、实践,促进主客体间反复互动,达成文化经验共识。这一过程可表述为“以符为事,以象入脉,以道入理”的身体实践过程。 “体性”与民族志之关系,作者巧用“王”、“参”、“品”,分别从本体论、认识论和方法论进行诠释。“王”、“参”、“品”三个古汉字看似中国汉字型构的代表,实则不然,其中凝聚了深厚的中国传统文化内涵,最能体现中国文化之性: “王”,中国文化的认知。天人合一,强调民族志也应是三位一体。“王”从字意分析,不仅是权力的掌控者,其最早是与上天相通的神圣之人;从字形分析,是天(上)、地(中)、人(下)三元素的贯通与圆融。故“王”体现的是中国文化的天人合一,是本体论。对应的民族志也应是三位一体,即主体、介体(身体)、客体三位一体形制。 “参”,对中国文化的认识。天、地、人三位,强调民族志也应是三位。“参”实际上是“三”的大写,“三”也可以把它看成是认识论,因为中国所有文化表达都是三位。如“地势坤,君子以厚德载物”,即地、人、物三位;从实践层面分析,中国的天人合一少不了“参”的作用,它打破了“圣”、“俗”之界限,在日常生活中参与和践行;从行动者分析,“参”与身体紧密相关,强调身体的参与、实践、经验和表达。在实践中,身体作为主客体的综合体,帮助主客体共同参与、相互沟通、体验、表达,使得主客体充分融合,形成一体。故在田野调查中,对应的民族志也要是三位:主位、介位(身体)、客位。 “品”,体味之感,强调身体实践、身体表达,是方法论的体现。“品”则是西方提出的“品尝民族志”,[14] “品”不仅仅是通过民族志描述的声音、气味等感官的品味,而是通过身体这个介于主客体的复杂构成,来品味、感受、体悟,从而建构一种对话性质的体验范式---包括客体与主体、客观与主观、经验与理性、身体与物的对话。[15] “品”在中国文化意义中,有“众口一致”,也有“和而不同”之意。从字形分析,“品”三口,可理解为“众口一致”,强调集体性行为,但品尝后的身体感受又不以集体性,即一致性为准则,相反,由大众感受的“集体性差异”来体现其“和而不同”。这种由“品”来“体味”的方法可视为中国文化的体性:实践性、体验性,即具身体现(embodiment)。[10]在民族志中,“品”不仅仅是指身体的行为所产生的感官或感受,更强调身体的体验和经验理性,即通过身体体验从经验到理性的整体性行为过程。这种身体体验、实践和表达的行为,与中国传统文化中的“体性”意义相符,正是中国传统文化在实践中的运用。 当然“王”、“参”、“品”这三个汉字不是泾渭分明的本体论、认识论和方法论,其中又有互通,因为中国文化强调天、地、人和谐统一,具体表现为认识、实践、表述相融合的知识主体,即文化体性,不同于西方的主客体、主客位的二元结构。所以,用“王”、“参”、“品”诠释的中国传统文化语法下的体性民族志也应是主位、介位(身体)、客位三合一互动。 基于以上分析,体性与民族志之关系可图解如下:  通过对体性民族志的解构发现,体性民族志与西方民族志最大的不同在于其打破了西方传统的二元结构,建构起更符合中国传统文化语法的三位一体的民族志。西方人类学家认为在田野调查时,认识与实践的关系,刚开始是客位研究,然后才是主位研究,这种二元思维模式体现的是西方文化特性,不足以认知中国文化事象,也不能从根本上解决中国民族志本土化问题。因为中国传统文化特性是三位一体,警如,中国文化中“自强不息,止于至善”,代表的是中国传统儒家思想观念,即用生命的行为、用身体去实践一个崇高、极美的境界,将天、地、人归为一体,这才真正是中华文化之脉。其实我们生活中的很多文化,如衣服、房子、季节等体现的都是天人合一的文化思想。因此,唯有从“脉理”上理解中国传统文化,并将本土民族志研究植入中国传统“三位一体”的文化思想体系中,才能真实、完美呈现被认知对象,也才能孕育出更贴近中国实际的民族志范式。 三、 以“志”为鉴:“体性民族志”之反思 体性民族志是作者根植于中国传统文化提出的,为人类学界思考中国民族志如何前行提供参考,更为人类学本土化研究提供了新视角与新理念。当然,任何理论或方法不是放之四海而皆准的,更不能单纯地将其置于宏观议论之中,而应回归到人类学的本质,将“体性民族志”置于批判和质疑的审视维度中,在比较视域与反思意识的基础上,试图找到值得进一步言说与对话的空间。 (一)适用范围:独特性还是普世性 “体性民族志”这一概念的提出正是基于中国传统文化中的三位一体,即天人合一的思想,而这一思想源自先秦儒道两家为代表形成的天人一体,即天与人、天道与人道、自然与人为相统一的思想,这一思想观念是中国汉族文化的核心。[16]进一步言说,体性民族志是否仅限中国汉族文化?在西方文化中,其实也存在三元、三位一体的文化元素。如在赫西俄德《工作与时日神谱》中记载的古希腊天地起源的神话,宇宙先是混沌一片,混沌神卡俄斯生了地母该亚,该亚又生了天神乌拉诺斯,该亚与自己的儿子乌拉诺斯结合,生了六男六女十二提坦神。然后出现人类,也出现了半人半神的英雄普罗米修斯盗天火给人类的神话叙事。[17]此外,在中国部分少数民族中也存在三元、三位一体的思想,如百越族群铜鼓的纹饰上也描绘着人、水和天三位一体的图案。那么,体性民族志能否对其进行研究?亦即体性民族志具有独特性还是普世性? (二)适用主体:部分还是整体 文化是人类遵照其相应的自组织规律对人类及其全部生活事物的各种联系,运用信息进行秩序创造并共享其意义的具有动态再生产性的编码系统。不同的文化具有不同的编码,包含了不同的逻辑,必然产生不同的文化体性。[18]因此,分属于不同文化体性下的人类学者在运用体性民族志研究被认知对象时,需要考虑自身文化背景:体性民族志仅适用于拥有天人合一文化知识背景的民族志者?还是所有人类学者?这一问题值得我进一步思考。 (三)体性民族志如何指导实践 体性民族志创造性的将身体作为介体引入中国民族志中,其实在西方,身体表达早已被置入民族志研究中。如“品尝民族志”,它是由斯托勒 (Stoller &Olkes) 提出的一种新的民族志研究路径。即通过身体接触、感知,将身体感受到的味道嵌入文本创作中,以真实呈现唤起一种可感的味道,使读者在阅读时能真切感受到田野点的土地、人民和食物品味性的民族志作品。[19]无需讳言,斯托勒和奥克斯( Stoller &Olkes)的这一开创之举,把人类学研究带入了一个新的研究领域。然而,“品尝民族志”在田野中只关注身体的感知过程,而“体性民族志”不仅仅关注身体的感知,更注重身体的体验过程,从体验中获取经验,达到充分理解和掌握被认知对象的目的。如何将这一理论方法落实到田野实践中去探索、捕捉、理解、评估、归纳和表述所面对的文化事象?而且,在全球化的今天,传统文化体系本身也在不断发生位移与质变,加深了民族志实践难度。 (四)如何实现跨文化对话、沟通与互补 在中国,对民族志本土化问题研究最具影响力的人类学家是费孝通先生,他抱着“民富国强”的理想,从基层人民的生活中体察、了解中国社会运行机制,进而找出中国社会存在的问题症结,成为中国民族志本土化研究的巨匠。[20]在《乡土中国》一书中,他采用从点到面、从基层向上研究的视野,将中国社会的本质归结为“乡土性”,这是他对中国本土社会的真正领悟。[21]这种从下往上、从点到面的研究视野,这无疑为中国人类学者提供了一个新的研究方向。同时,也为其他国家民族志本土化探索提供借鉴。通过研读费孝通先生的作品发现,他的研究视野并未局限于本土文化的界限之内,而是将中国文化置于全球化语境下,通过与异文化对话、沟通与互补,力图达到“美美与共,天下大同”。[22] “体性民族志”,作为中国民族志本土化探索的又一力作,如何在全球化语境下去适应和实现跨文化交流?也值得我们进一步思考。 四、结语 民族志一直是人类学关注的焦点,先后经历了从摇椅迈向田野,经古典民族志、科学民族志发展到反思民族志,亦即是一个“证经补史”的过程。回溯民族志发展历程,有助于加深我们对中国民族志本土化问题的认识:中国民族志本土化的过程,实际上是对西方民族志理论与范式批判性反思及对西方文化霸权的挑战,更是对中国文化的省思。体性民族志,作为民族志本土化的又一新作,既延续了民族志研究中所积累的智慧、经验和精髓,又完美地展呈了如何继续推进民族志本土化研究。然而,体性民族志的诞生仅是生命的开始,不应将其束之高阁,我们应在继承前人学术思想的基础上,用批判和反思的态度审视体性民族志,使其理论和方法更趋完善,这不仅有助于民族志的学术生命的延续,更有利于指导我们实践。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:骂社火:中国春节狂欢节

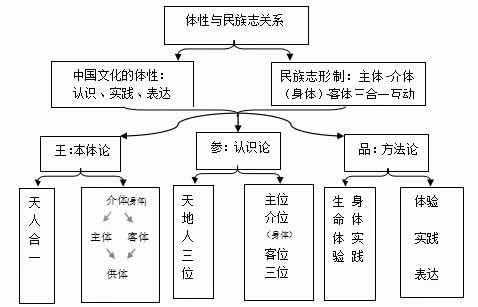

- 下一篇:[提姆·英格尔德]关于民族志的讨论已经足够