[杨利慧]官民协作:中国非遗保护的本土实践之路——以河北涉县女娲信仰的400年保护历程为个案*(3)

http://www.newdu.com 2024/11/29 07:11:46 中国民俗学网 杨利慧 参加讨论

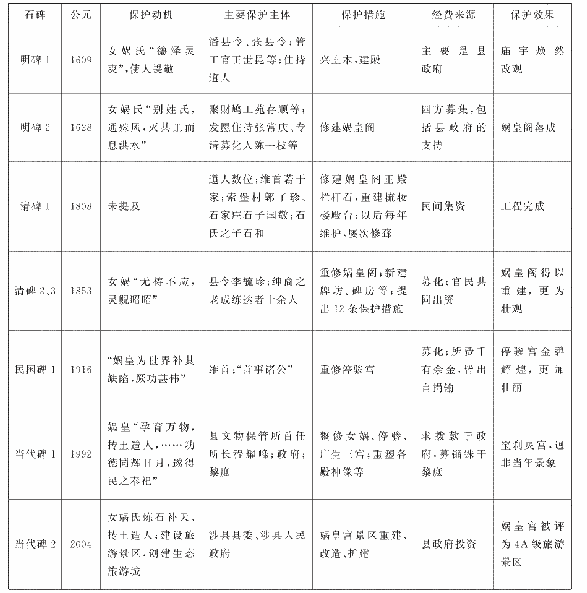

三、上述保护事件的关联性及其特点 上引八通石碑只是娲皇宫现存石碑的十分之一,它们同其他石碑一样,镌刻着自明迄今近400年间,涉县地方社会从政府官员、知识分子、维首和普通信众为维护女娲信仰的存续所付出的大量心血和努力,鲜明地呈现出不同历史阶段保护实践之间存在的内在关联性,也反映了其与UNESCO框架下的非遗保护工程之间的联系。 为更方便读者发现这八通碑中显露出的一些主要保护因素的关联以及差异请看下表: 表一八通石碑内在关联及其特点  从上表提纲挈领的归纳中,我们可以发现过去400年间,涉县地方社会在女娲信仰保护方面呈现出的关联性具有如下几个特点: 保护动机长期注重“内价值”。在前七通碑中,除清碑1未明确提及修建缘由以及作为“功德碑”的清碑3之外,其余都十分明确地陈述了保护的动机———源于对女娲信仰的尊重:一方面,女娲抟土造人、炼石补天等,“功德同辉日月”;另一方面,其神威浩大,“无祷不应,灵贶昭昭”“所以使人畏敬奉□也”。主事者往往因庙宇(或其部分)被毁或者残破不堪,不忍“使神灵不妥”,于是开始相应的保护行动。这就是说,其保护的初衷,完全是基于对女娲信仰所具有的“内价值”的认识和尊重。这里所说的“内价值”,按照刘铁梁的界定,指的是“局内的民众所认可和在生活中实际使用的价值”,也是“民俗文化在其存在的社会与历史的时空中所发生的作用”;而与之相对的“外价值”,则是指作为局外人的学者、社会活动家、文化产业人士等附加给这些文化的观念、评论,或者商品化包装所获得的经济效益等价值。①与上述几碑相比,2004年的石碑内容则有较大不同。虽然其中也提及女娲是“中华始祖”以及她炼石补天、抟土造人的神话业绩———说明其“内价值”并未完全被忽视,但是整个碑文所突显的,主要是对于“外价值”的强调,也即是对旅游产业及其经济效益的追求。从这里可以看出当代的文化商品化浪潮给民间信仰的保护和再生产带来的显著影响。 保护主体的多元化。就非物质文化遗产的传承与存续而言,保护主体往往具有至关重要的地位,那么,在涉县女娲信仰近400年的传承过程中,谁是保护的主体?从8篇碑文中不难发现,因时代和社会环境的不同,保护主体的构成及其运作的方式具有十分鲜明的多元化特征:有时候完全是地方政府为主导,有时候则主要是民间力量自发行动,但是更经常的,是官民协作的模式,参与者既包括地方政府以及各级官员、知识分子和商人,也包括维首以及普通的信众,在这一协作模式中,官方往往处于主导的地位。这种保护相关方的多元构成状况及其运作模式,至今在中国的非遗保护工程中仍然十分常见。而且,就碑文来看,不管是哪种保护主体,都对女娲信仰的持续传承发挥了积极有效的作用。 丰富多样而又具有鲜明本土特色的保护措施。近400年间,针对出现的不同问题,人们采取了多样而又具有鲜明本土特色的保护措施,其中,最主要的有以下3种: (1)修庙。前文说过,非物质文化遗产的存在和保护,离不开实在的物质文化的承载,二者相辅相成,一体两面。对于信仰而言,庙宇的存在至关重要。从本文所引述的碑刻中可以看到,涉县地方社会对于女娲信仰的维护和传承,主要表现在对信仰活动赖以存在的根本性文化场所———庙宇———的修葺和保护方面。除清碑1之外,其余碑文都涉及娲皇宫(阁)的重修、扩建和增建(包括附属建筑)。事实上,为相关的非遗项目提供生存或表演的文化场所,直到今天依然是国际国内非遗保护领域常见的举措。例如,2015年被列入人类非遗代表作名录的哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦联合申报的阿依特斯即兴口头艺术项目(Aitysh/Aitys,artofimprovisation),在申报书中就把为该口头艺术的实践提供场所,列为地方政府所采取的保护措施中的一项重要内容。② (2)立碑。按照《公约》的规定,“记录”(documentation)是非遗保护的主要手段之一(《公约》第2条第3款)。在本个案中,“勒石以垂永久”显然成为涉县地方社会最常采用,而且一直沿用至今的颇富有中国本土特色的记录方法。碑文所记述的内容,既有时人的女娲信仰观念与习俗,也包括保护事件的起因、经过和结果等。它们为后人了解相关非遗项目的知识、增进对它的理解,以及保护事件和历程的存档,都具有重大的意义。 (3)制定保护措施。在清碑3中,县政府制定了十分详细而且有针对性的保护措施,既涉及维护现有娲皇阁的安全(比如谨防香火;不得在山顶聚赌及庙院内施放鸟枪、铁炮;不得砍柴、牧放牛羊等)、状貌(不得擅自在娲皇阁等处的前檐挂匾;勿得残毁碑上字迹;甚至连统一裱糊窗户纸也考虑在内),也考虑到了以后的可持续发展———比如每三年修理一次娲皇宫;规定维修资金的来源和分配(比如“每年享殿以内并妆楼下布施香钱,尽数归公,其余按股均分”等等)。措施的规定十分具体,有很强的针对性,也包括严厉的处罚措施(违者“严究”“重处”,有时还一并追究当值道士的责任)。这种由官府制定并颁布的保护规则,显然具有比一般民间契约更强的权威性和约束力,它可以说是中国本土较早的、自觉的非遗保护实践中十分重要的组成部分。类似的思路和举措,至今仍在传续———官方立法无疑是今天非遗保护当中最强有力的途径之一。中国政府于2011年正式通过并开始实施的《中华人民共和国非物质文化遗产法》,就是这方面的明证。 多元的经费来源。八碑显示,在当地女娲信仰的保护与娲皇宫的维护过程中,经费的来源多种多样,有时候完全是地方政府的投入(比如2004年碑中所记事件),有时候是民间集腋成裘的结果,但更经常的是官民协作,“四方募化”“求拨款于政府,募锱铢于黎庶”。这一模式,在我国当前许多地区的非遗保护工作中也经常能够看到。 当然,上述保护特点中,有的也许具有特定的历史阶段性(比如立碑作为记录方法),但大多均具有较强的模式性和可持续性,因而在不同历史阶段的本土保护实践中长期传续,也与今天UNESCO框架下的非遗保护工程之间保持了内在的关联。 (责任编辑:admin) |