中华民族共同体意识的社会建构:从自然生成到情感互惠

http://www.newdu.com 2024/11/25 04:11:31 《中央民族大学学报(哲学 王云芳 参加讨论

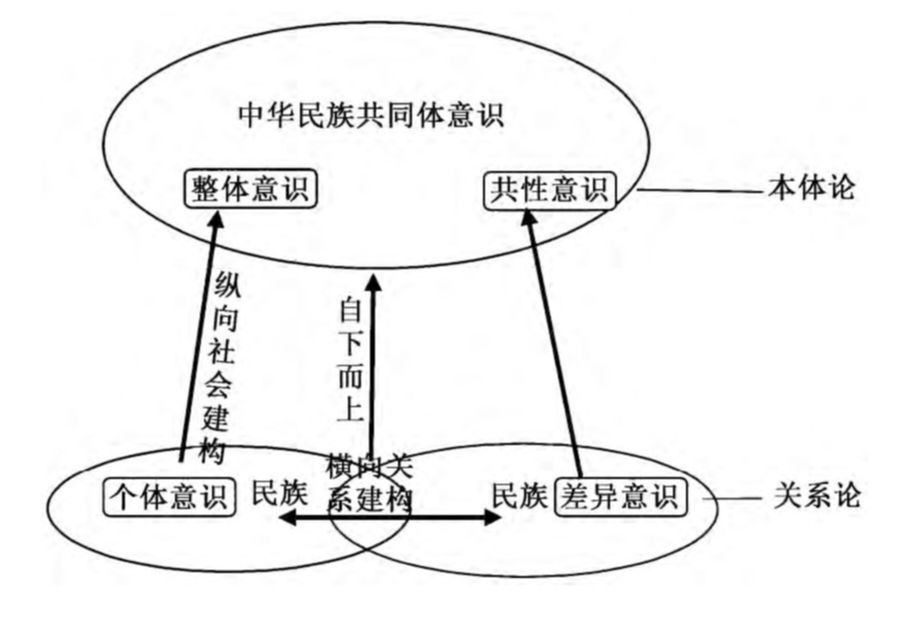

摘 要:铸牢中华民族共同体意识是中国统一多民族国家发展的重要使命。从社会建构视野看,中华民族共同意识被认同、普及,最终得以社会化,成为被社会认可的政治符号和政治象征,来源于国家主导、社会自然演进以及国家社会互动建构三种路径。显然无论何种路径,中华民族共同体意识都需要通过社会建构,在民众中被普及,最终被民众所接受。中华民族共同体意识的社会建构本质是从政治象征到社会承认的过程,即在社会群体中实现从个体意识到整体意识、从差异意识到共性意识的二维观念结构转变的过程。在近代历史图谱中,中华民族共同体意识从个体意识到整体意识发展,经历了自然生成、应激认知和强化互构的过程。在新中国社会关系演化中,中华民族共同体意识从身份建构到流动交融,经历了从同质话语到流动磨合的社会交融过程。在新时代,中华民族共同体意识从关注差异到聚焦共性的社会建构路径是利益、观念和情感的三维结合,通过情感互惠,最终实现中华民族共同体意识的社会建构。在此过程中,一种政治信仰系统之所以能够对社会生活产生影响,其前提是引发国民认同,激发国民情感,形成国民风尚,最终形成支配性行为。 关键词:中华民族共同体意识; 社会建构; 自然生成; 情感互惠; 作者简介:王云芳(1979—),女,湖北十堰人。中央民族大学民族学与社会学学院副教授,硕士生导师,主要从事民族理论与民族政策研究。 基金:2018年教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“铸牢中华民族共同体意识研究”(18JZD041); 国家社会科学基金专项课题“中华民族共同体意识研究”(18VSJ092)阶段性成果; 当前,铸牢中华民族共同体意识成为中国统一多民族国家发展的重要使命。如何理解中华民族共同体意识的内涵,以及如何确定铸牢中华民族共同体意识的方向,出现了多元化的解释路径,呈现出史学、文化人类学、文学、政治学、政策学等多种视角,表现出重国家、轻社会的思维脉络1。但在社会历史变迁中,国家意志自上而下的传导路径如政治传达、精英引导、文化宣传等方式基本类似。与之相对应,自下而上的社会承认程度却存在巨大的差异性,即使在同一时代背景中,有些政治理念很容易被普通民众接受并内化为自身行为,而另一些政治理念却在社会生活中引发重大讨论,各方观点出现差异乃至对立的现象层出不穷。由此可见,有必要加强自下而上的社会承认维度,探索如何在社会层面铸牢中华民族共同体意识。那么,不同时代国家意志的社会传导路径为何会产生截然不同的社会承认效果?提升社会承认效果的影响因素是什么?在此基础上,本文着眼于社会建构视角,探究中华民族共同体意识在社会层面生成、建构、维系的社会历史进程,并对相应社会力量及其观念的动态演变过程进行辩证分析,试图厘清中华民族共同体意识从政治象征到社会承认的有效建构路径(1)。 一、中华民族共同体意识社会建构的二维结构框架 “社会建构”(Social Constructionism)2一词最初是由彼得·伯格(Peter L.Berger)和托马斯·卢克曼(Thomas Luckman)在1966年出版的《现实的社会建构》一书中提出的。他们详细阐述了社会世界的建构性,并认为社会现实是由人们通过社会实践创造和维持的,知识和观念的传播最终是在社会环境中完成的[1]。该论断的基础之一是马克思主义社会存在决定社会意识的判断。他们认为,马克思的社会存在包括了社会物质生活、社会实践乃至社会关系。而社会意识则被理解为两类“知识”:一是集体意识,主要指文化或观念性知识,如共同体意识;二是科学知识,如自然科学中的天文物理等[2]。伯格和卢克曼更侧重于研究第一类知识路径,即集体意识的社会建构。 中华民族共同体意识作为一种集体意识,其社会建构必须掌握其准确内涵。目前,中华民族共同体意识基本概念内涵的研究取向模糊不清,学界提出了关于中华民族共同体意识的身份论、规范论、反思论、体系论、共享论、国族论等不同观点3。而事实上,从本体论而言,中华民族共同体意识是一种知识和观念,属于知识社会学的范畴,它本质上是整体性与共性的结合。如图1所示,在纵向(自下而上)社会结构中,中华民族共同体意识需要从个体意识、民族意识凝聚为中华民族共同体意识;在横向关系结构中,中华民族共同体意识需要在社会群体协商互动中建构而成,实现从差异性到共性的意识转变,属于关系论的范畴。  图1 中华民族共同体意识社会建构的二维结构框架图 (一)纵向社会建构:从个体意识到整体意识 中华民族共同体意识的内涵之一,在于共同体的整体性价值,即如何在统一的共同体中,通过社会力量,从个体到集体层面,凝聚共同体的整体性价值认知。中华民族共同体的整体性意识实质是以建立自下而上的爱国主义为基础的社会意识,激发各民族成员对中华文化传统和共享命运的热爱或自豪,是一种从个体公民意识或民族成员意识升华到共同体意识的社会转变过程4。在中华民族共同体中,各民族成员具有两种身份,一是单一民族共同体成员,二是中华民族共同体成员。显然,后者身份的层级更高,每个民族成员首先是中华民族的一员,其次才是各民族的成员。总之,在社会历史图谱中,中华民族共同体整体性意识一直存在。安东尼·柯亨(Anthony Cohen)在《共同体的符号结构》一书中指出共同体的重要价值在于符号性认知和心理认同结构[3],原因在于共同体意识本质上是一种整体心理认知。中华民族共同体整体性的重要象征性符号,如国旗、国歌是各民族成员交流价值观和社会情感的重要依托[4],是每个民族成员必须坚守的。 (二)横向关系建构:从关注差异到聚焦共性 在横向关系层面,中华民族共同体意识更强调互动性维度,即伴随着各民族之间互动强度与密度的增大,需要通过交往交流交融,实现从关注差异意识到聚焦共性意识的转化。民族间的差异性是客观存在的。在过去提到的中华民族概念中,重点是多元一体。但是,从“中华民族”到“中华民族共同体”提法的变化表明,当前社会在多元一体之上更强调共性,强调“求同”“最大公约数”,强调向心力和凝聚力。中华民族共同体是产生信任、归属感的重要社会组织形式,是迈向共同目标,参与集体行动的重要平台。在此基础上,其意识更强调共同的价值追求,共同的历史记忆,共同的利益关系,共同的社会文化,共同的责任义务等[5]。 总之,要将中华民族共同体意识深深植根于人们的心中,前提必须实现个体对知识或观念的接纳以及体会和理解到共同体的共同价值和意义。从社会心理学视角,个体接纳知识或观念存在外源与内源两种途径[6]。约翰·洛克(John Locke)、托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)、弗朗西斯·培根(Francis Bacon)等经验主义、科学主义及实证主义者认为外部现实世界是个人知识的来源,而巴鲁赫·德·斯宾诺莎(Baruch de Spinoza)、弗里德里希·威廉·尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)等理性主义、唯心主义和现象学哲学家认为,个体内在思想是知识形成的关键。而社会建构论在外源与内源论互动的基础上,认为知识并非是主客体二元论的非此即彼的产物,而是主客体互动的产物[7]。换句话说,社会建构在认识论范畴中更重视通过主体间性,达成最终的整体性和共性认知。需要注意的是,共性表达了差异性之上的共同性,并非是纯粹性或单一性,而应达到多元和谐,多元共识的状态。 二、生成建构:中华民族共同体意识纵向建构的历史图谱 从纵向社会建构看,不同时代国家意志的社会传导路径表面上具有较大的差异性,实质却存在一定的相似性,即国家意志或政治象征的自上而下的社会传导,一般是通过政治或文化精英引领思想导向,然后再向社会普通民众传播,民众个体感知国家意志或价值后,产生自下而上的社会承认意识,从而最终凝聚为整体性意志。自春秋战国时期至新中国成立前漫长的中国历史进程中,“中华民族共同体意识”呈现出动态变迁形态[8],即社会层面上的普通民众对中华民族的认知呈现出较大差异性。为何在不同中央政权时期会产生出社会承认效果的差异?在此基础上,有必要对中华民族整体性意识的历史发展图谱进行梳理,探索政治宣传、精英群体、民众认知等各种变量在中华民族共同体意识社会建构中的作用,从而厘清影响社会建构的关键因素。 (一)自然生成:共同体整体性意识自在演化 中华民族的整体性意识最初是在“天下主义”框架下自然生成的。在“大一统”理念和天下观的双重背景下,政治整体性和社会整体性始终是中华民族发展的主线进程,形成了从腹地核心区、藩篱区到拱卫区的天下体系统治的政治社会模式。正如中外学者所阐释的,中华民族共同体的形成原因涉及地理、历史、政治、文化乃至社会多重因素。半封闭的地理空间环境、文化多样性的凝聚核心以及社会流动中民族成分的大混杂和大融合[9]在中华民族整体性意识的自然生成中发挥了极其重要的作用。在地理空间中,自然屏障的辽阔生存空间构成了中华民族整体性的自然框架;在历史时空中,自新石器时代多元文化的交融和聚集,以及中华民族凝聚核心的出现,构成了中华民族整体性的自然格局;在中原民族混杂交融中,经济、文化和社会流动最终构成了中华民族整体性的自然联系。总之,在大一统时代,中华民族共同体意识并没有受到外界的强烈冲击,其中虽不能否认历代王朝的建构、规约作用,但相较清末时期而言,此时的共同体意识更具有自然生成的色彩。正如尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)所认为的那样,共同体意识往往来自文化相似性,这种文化联系一般是预先建立起来的,如继承性认同,它具有被动性[10]。 由此可见,在中国近代之前的漫长历史长河中,中华民族共同体的整体意识具有强烈的自然生成意涵,虽有一定程度上受封建王朝忠君爱国的政治宣传影响,但这种共同体的整体性意识基本上是由于成员资格的继承性而自然生成,属于自在发展阶段。 (二)应激认知:共同体整体性意识自觉启蒙 清朝末年,中华民族共同体的整体性意识仍处在弱社会建构状态。此后在内忧外患的应激效应中,有识之士不断探寻救国存亡之道,共同体整体性意识得到空前高涨。 第一,王朝官员的政治努力。清朝末年,为维护王朝统治的整体性,一些赞成平满汉畛域政策的清朝官员就力求通过政治努力来强化共同体意识。例如,1906年,清末新政中提出不分种族,满人和汉人都可以作为各部的唯一大臣[11]。黑龙江巡抚还奏请“此后无论满汉统称国民”[12],力图淡化满汉差异,强化国民认同,从而确立民族国家的共同体意识。由此可见,通过历史继承性和政治归属性,上层精英对中华民族共同体意识具有一定的自觉意识。但由于清末国家新政中缺乏社会基础力量的有力支撑,清朝政府自上而下的社会动员基本不能发挥其应有效用,社会层面中统一的国家认同难以形成,中华民族共同体观念的自然生成进程仍处于弱社会建构状态。 第二,政治文化精英的社会辩论。在中华民族历史发展中,有着两种共同体:天下共同体和民族国家共同体[13]。晚清时期,以儒家文化为核心的天下共同体逐渐受到西方文化冲击的影响,建立什么样的新的民族国家共同体?新共同体的成员身份基础是什么?这些都构成了政治和文化精英辩论的焦点。一方面,清朝末年出现了文化整体性与政治整体性的争论。梁启超于1902年提出“中华民族”一词后,关于中华民族共同体意识的论述层出不穷。例如,曾经在历史文化语境中出现的文化民族主义和共和爱国主义的两种国家认同[14],以及清末民初发起的关于中华民族整体性身份认同的争论等。另一方面1930年前后,中华民族遭受外敌入侵,再加上日本帝国主义和边疆分裂分子乘机策划各种分裂阴谋与活动,挑战了中华民族整体性,学术界又出现了“中国民族史”研究高潮,凸显出社会文化精英的中华民族自觉意识。 第三,精英与民众间的话语断层。从观念史角度,中华民族共同体观念的自觉启蒙可追溯至20世纪前半叶,此时社会精英阶层关于中华民族的争论愈演愈烈。但清末民初的政治努力和社会辩论并没有带动社会普通民众共同参与。“中华民国”在国家政治层面的整体性建构也未能形成社会层面的国家整体性认同。特别是民国初年,民国政府片面追求国家和政府利益,民众与民国政府的一致性不仅难以达成,而且渐行渐远,使精英话语与普通民众话语出现断层。 总之,清末民初之际,中华民族共同体意识的社会建构基本归于失败,底层社会民众与上层国家意志基本脱节。主要原因在于两个方面,一是上层政治和知识精英所进行的思想碰撞和学术争论,超出了普通民众的理解程度,与普通民众难以产生情感上的共鸣,因而没有得到响应。二是觉醒的社会精英人士的号召起伏不定,如1912年孙中山提出的“五族共和”被认为是官方国族整合的重要原则。但在“五族共和”成为核心原则之前,孙中山也曾提出汉族单一建国的“振兴中华”论[15],此后又提出了各少数民族结合成为中华民族的理念,因此普通民众难以适应上层精英观念的转变和争论,对自身是否属于中华民族共同体的身份认知混沌不明。由此看出,中华民族共同体意识的观念文化和政治意义的共识并不完全取决于社会行动中历史文化的自觉选择或被动继承,而是普通民众能接收并内化后的产物。总之,民国初期上层政治观念与普通民众观念呈现出隔离状态,普通民众难以接收到明确一致的中华民族共同体观念,共同体意识自然难以在社会底层凝聚。 (三)强化互构:共同体整体性观念自发演化 在中华民族共同体意识社会建构层面上,民国政府时期,社会精英的整体性意识与普通民众之间的观念结合过程呈现出系统性问题,在中国共产党进行人民动员之前,普通民众尤其是广大少数民族民众的共同体意识仍处于混沌状态。 第一,民国时期中华民族意识的强化与疏离。在国家面临生死存亡的时刻,所有民族的命运都更紧密地联系在一起,形成了强大的凝聚力,增强了中华民族的整体观念。如南京国民政府强调淡化族裔观念,强调国族的政治整合,提出了“复兴中华民族”[12]119的口号。社会和文化精英也对中华民族共同体意识进行了影响深远的社会辩论。如顾颉刚提出的“中华民族是一个”所引发的社会争论,凸显了中华民族面对外在压力凝结为一体的问题[16]。但政治和文化精英倡导的中华民族凝聚一体的问题,在社会层面并没有得到有效实践。这是因为当时的边疆少数民族地区大多处于军阀统治、神权政治、土司制度等的统领之下,普通民众的观念很大程度上受旧有社会经济制度、意识形态的制约,普通民众并没有清晰地感知到中华民族共同体意识的重要性,与中央政府的联系并不紧密,这种状况不利于精英阶层对中华民族共同体意识的推广。 第二,抗战时期中国共产党的中华民族共同体意识的社会实践。中国共产党一贯重视中国的少数民族问题。在抗日战争期间,面对日本帝国主义地步步紧逼,强调中华民族共同体的整体性,并发动普通民众团结一心,共抗外敌,成为中国共产党的重要工作。例如,毛泽东1939年的《中国革命和中国共产党》开篇即提到中华民族,并从中华民族的人口构成、历史发展、文化特征等方面强调了中华民族共同体的整体性[17]。在中国共产党的动员号召下,普通民众的意识从受害、无奈、悲苦转化为抗争、自保,中华民族共同体意识在社会层面逐渐高涨。广大少数民族同胞通过参军、参政等各种形式广泛参与到中华民族共同体建构进程中。总之,在中国共产党的领导下,中华民族共同体整体性观念经历了传统文化观念的历史继承性和归属性过程,并在革命大环境中实现文化观念生产和再生产过程的叠加,最终创造出中华民族共同体意识观念的创造性实践,并在实践中不断强化。 综上所述,在新中国成立前,中华民族共同体整体性意识经历了从自然生成到强化互构的过程。在此过程中,不同中央政权的政治努力和社会精英的观念引导都客观存在,但之所以抗战时期中国共产党对普通民众特别是对少数民族民众社会动员实践获得成功,其重要原因在于,中国共产党的中华民族共同体意识社会实践有效发动了普通民众对中华民族共同体的天然情感。一方面,普通民众(特别是少数民族民众)因帝国主义列强的掠夺,自然而然地产生出了对帝国主义的反感倾向,并生发出对国家疆域和国家整体性的朴素爱国情怀。另一方面,中国共产党是真正代表普通民众和少数民族民众利益的政权,与普通民众心连心,能够有效地通过社会宣传等手段呼应社会民众意愿,从而实现中华民族共同体意识的推广与深化。特别是在新中国成立前夕,通过《共同纲领》等制度宣示,中华民族各民族成员确立了团结奋斗的共同社会基础,最终从社会心理层面奠定了中华民族共同体意识的初步认知。由此可见,中国共产党自下而上的社会承认路径之所以能取得成功,关键是在社会层面凝聚个体意愿,实现利益平衡,产生情感共鸣,最终才能实现从个体性到整体性的观念转变。 (责任编辑:admin) |