[罗兵苗怀明]从民间信仰与通俗文学的互动看五通神形象的演变

http://www.newdu.com 2024/11/25 06:11:09 中国民俗学网 罗兵 苗怀明 参加讨论

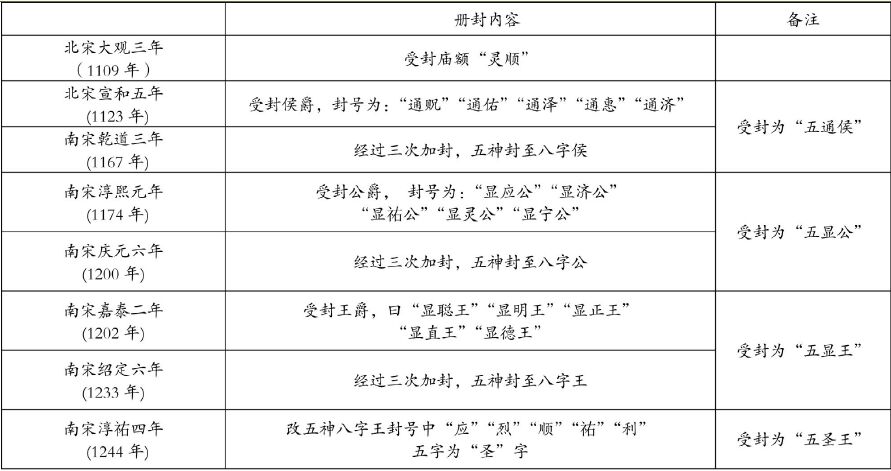

摘要:五通崇拜自唐代兴起于徽州,而后随着朝代更迭而广泛传播,明清以来,逐渐成为了中国江南地区最为兴盛的民间信仰之一。细考五通信仰的流变,无论是官方还是民间,无论是佛教或是道教,都曾经参与到对五通形象、故事的建构、传播之中。两宋期间,官方试图通过册封的方式,将其命名为“五显”,把它纳入到正统的宗教谱系中,然而民间传统的强大惯性及不同阶层无意间的合力使得五通崇拜始终亦正亦邪,明清两代历经官方的查禁亦未断绝。五通形象又与华光菩萨黏连,并从人们耳熟能详的目连救母故事中衍生出华光救太姥的故事,于是太姥信仰又与五通信仰相互扭结,在这个过程中,民间信仰与通俗文学交互影响,《西游记》《南游记》等神魔小说及不同版本的《太姥宝卷》的流传正是最典型的代表。 关键词:五通;民间信仰;通俗文学;演变 五通神是我国江南地区民间信仰中重要的神灵之一,亦是一般民众意识里亦正亦邪的存在。关于五通的称呼,明目繁多,有五显、五圣、五猖、五郎神等,相应的,关于五通的起源和相关传说也是多种多样,对此,学界已有详细的论述,笔者不揣冒昧,拟在前人研究的基础上,进一步梳理五通信仰之生成与流变,并由此揭橥其层累性的生成特质并进一步观照民间信仰与通俗文学之互动。 一 五通信仰,在民间由来己久,学界一般上溯到唐代,相关的传说最早发源于徽州婺源一带,之后流行于南方的广大地区。在不同时代、地域的表述中,五通又有了五显灵公、五圣、五郎、独脚五通等多个名称,传说五通神本为兄弟五人,在宋代,五通的形象就已经是“变幻妖惑,大抵与北方狐魅相似”,呈现出一种典型的邪神特质,然而这种特质又引来民众规模不等的祭祀,祭祀五通的庙宇则被称为“五圣庙”或“五圣堂”。在南方的民间传说中,五通神的母亲亦是一位重要的神祇,俗称太姥,有时候又有老太姥、太母、太郡、太妈、山娘等不同称呼。 据贾二强考证,“五通”一词当出自佛典,“是指修持佛法者所达到的五种神力”,南北朝时期刘勰的《灭惑论》云:“若乃神仙小道,名为五通,福极生天,体尽飞腾。”唐代诗人施肩吾有诗云“五通本是佛家奴,身著青衣一足无”,都是五通本源于释氏之明证,此外,贾氏指出,隋唐时期五通之名号可能就已经不局限于佛门而同样被道家所借用,证据援引自《唐会要》: 隋开皇八年,为道士焦子顺能役鬼神,告隋文受命之符,及立,隋授子顺开府柱国。辞不受。常咨谋军国,帝恐其往来疲困,每遣近宫置观,以五通为名,旌其神异也,号焦天师。 然而,检索早期的释教资料,并没有对五通的形象、事迹有相关的记载,也就是说,在佛教的语境中,五通仅仅是作为神通的概念,而并没有被视作是已经人格化的神灵,施肩吾所谓的“身著青衣一足无”的形象特征亦与佛典无关,而是出自于民间信仰(后文将详考)。简而言之,五通之名称或与佛典相关,而五通神信仰当另有出处。 其实,在民间信仰中,五通神从诞生之日起就带有邪灵的特质,据托名于柳宗元的《龙城录》云: 柳州旧有鬼,名五通。余始到,不之信。一日,因发篋易衣,尽为灰炫。余乃为文醮诉于帝。帝恳我心,遂尔龙城绝妖邪之怪,而庶士亦得以宁也。 此时,五通本来称不上是神灵,而是鬼物的一种,此种鬼物之前似乎颇有声望,也试图对不崇信自己的地方官做一些报复,然而终究败下阵来,消失无踪。宋元以来,随着相关文献的涂抹,五通神的面目愈发模糊,它一方面继续保持着邪灵的某些特质,常常淫人妻女、盗取财物;另一方面又常常以地方守护神、民间财神的面目示人。 在北宋仁宗时期,理学家李觏曾经为其家乡建昌的五通祠撰写祭文,在神灵的庇佑之下,建昌的百姓奇迹般地免于瘟疫,李觏不免感叹:“‘五通’之为神,不名于旧文,不次于典祀,正人君子未之尝言,而有功于予,其可以废?”尽管此时五通神尚且是“不名与旧文,不次于典祀”的淫祀,却足以保佑一方百姓,宋代建昌的五通神与唐代柳州的五通神呈现出了一种截然相反的面相。 南宋初年,洪迈的《夷坚志》有十多条都与五通信仰相关,五通的相关传说也丰富起来,此时五通神明显呈现出一种亦正亦邪的特征,它时而传达上天的旨意劝人行善,时而贪财好色图谋不轨,洪迈在搜罗了大量的民间故事之后,也对五通的形象源流做了一番明确地考辨:“二浙、江东曰五通,江西、闽中曰木下三郎,又曰木客,一足者曰独脚五通,名虽不同,其实则一。”难怪项安世《项氏家说》云:“按《澧阳志》:五通神,出屈原《九歌》。今澧之巫祝呼其父曰‘太一’,其子曰‘云霄五郎’‘山魈五郎’,即东皇太一、云中君、山鬼之号也。刘禹锡论武陵之俗,亦曰好事鬼神,与此正合。且《九歌》多言澧阳,澧浦,则其说盖可信矣。汉谷永言楚怀王隆祭祀、事鬼神,欲以获福助、却秦师,而兵破地削、身辱国危,则原之《九歌》,盖为是作欤?”由此观之,在时人的认知体系中,五通当为山鬼一类的山精野怪之属。据葛洪《抱朴子·登涉》:“山中山精之形,如小儿而独脚。走向后,喜来犯人。人入山,若夜闻人音声大语,其名曰歧,知而呼之,即不敢犯人也。”这也与施肩吾的“身著青衣一足无”正相吻合,据此,不难推测“‘五通神’应该就是我国古代生活在南方山区的一种类似于狒狒的猴科动物,其形象,大致为黑身长毛独足。其在唐代以前,有山都、山臊、山鬼、山精之名”。很明显,宋代时期,五通的形象已经从模糊逐渐明晰,它形似山魈,常常是独脚示人,具有鬼神莫测的神异能力,经常淫人妻女或盗人钱财,但是也偶尔会把财物转移到穷困的家庭。 除此之外,还有一种说法,以为五通之命名当源自于五行观念,据南宋胡升的《题五显事实后》:“盖五行为天地间至之物,必有为之主宰者。若五神,岂非默助五行之造化,以福生民乎?”明代的王逵亦云:“九月二十八日为五显灵官生辰。盖金为气母,五显者,五行、五气之化也。”亦有学者以为五通最早与人体五脏相关联:“五显信仰最早产生于徽州婺源县的灵顺庙。灵顺庙又称五显庙,始建于唐末,形成于宋元,实质上是关于人体五脏六腑的一种民间信仰,其形成与婺源县的地理位置和徽州流行道教信仰有密切的关系。”此处,笔者无意考察五通信仰之具体来源,而只是为说明,自肇始起,五通神的名号、形象乃至传说都是杂糅的,互相扞格的故事都附着于五通信仰之上,使得本来属于淫祀范畴的五通呈现出正邪混淆的特征。 二 在五通形象的流变过程中,一直有几股力量交织在一起,其中,朝廷曾经试图通过以册封的方式,把它从淫祀纳入到国家宗教意识形态之中。据统计,五通官府被册封情况大致如下表:  在朝廷的推动下,五通信仰似乎有一些分化的迹象,“五显”“五圣”被视为正神,“五通”则被视为邪神,据宋朝的史料,五显祠外另有五通祠,前者已被纳入到官方祭祀谱系,后者则依然保持着淫词的特征。毫无疑问,政府的授封行为影响了民间信仰的流变,并由此生成了五通兄弟五人本来为举人(或是猎人)的说法,此外,《祖殿英灵集》记载唐光启年间,五显公自天而降,导从威仪,如王侯状,云“吾当庙食此方,福佑斯民”,言讫升天而去,而后当地百姓于邑中营建五通观,也显然是官方敕封五显后才有的故事。 然而,朝廷对五通有意识地塑造并没能完全涂抹掉五通信仰自发端伊始就具备的邪神特征,尤其是当五通中正神的一面被以“五显”的名号册封以后,本来应该是分裂为不同神祇的五显和五通却依然呈现彼此交融混合的形态。例如,朱熹曾经痛斥五通庙,云:“人做州郡,须去淫祠。若系敕额者,则未可轻去。”明代学者陆粲《庚巳编》中亦有“吴俗所奉妖神,号五圣,又曰五显灵公,乡村呼为五郎神,盖深山老魅、山魈、木客之类也”的说法,足见在时人看来,五显和五通是混淆在一起的,并没有明显的正邪之分。难怪清代史学家赵翼会有“五圣、五显、五通,名虽异而实则同”的感慨。除了五通由来已久的两大恶习——窃取财物和淫人妻女外,陆粲还记录了民间五通信仰的宗教仪式——茶筵:“五魅皆称侯王,其牝称夫人,母称太夫人,又曰太妈,民畏之甚。家家置庙庄严,设五人冠服如王者,夫人为后妃饰,贫者绘像于板,事之曰圣板。祭则杂以观音、城隍、土地之神别祭马下,谓是其从官。每一举则击牲设乐,巫者叹歌,辞皆道神之出处,云神听之则乐,谓之‘茶筵’,尤盛者曰烧纸,虽士大夫家皆然,小民竭产以从事,至称贷为之,一切事必祷,祷则许茶筵以祈阴佑,偶获佑则归功于神,祸则自咎不诚,竟死不敢出一言怨讪。” 这则史料颇值得玩味,我们知道,尽管明朝鼎革之际,朱元璋就曾经册封五显以祭祀阵亡的将士,江南地区的五通信仰却愈演愈烈,到了弘治、嘉靖时期,不仅仅是五通神,五通的配偶和母亲(太妈)也被纳入到民间祭祀中,而观音、城隍、土地等竟然成了从祀之神,地位居于五通之下,茶筵过程有专门的巫者负责,花销不菲。时至今日,这种特殊的仪式活动仍然在太湖流域有遗存。 一言以蔽之,官方的册封并没有使五通信仰发生彻底的转变,民间信仰的强大惯性和百姓们日常求财的实用主义心理形成了双重合力,使得五显最终没能独立出五通的范畴,依然以一种财神和邪神的面目被江南地区的百姓大规模祭祀。明弘治年间苏州知府曹凤对此曾经相当不满,以政府的名义对五通予以查禁,然而不久此风复盛,清代到民国期间,苏州上方山地区的五通祠被官方严令禁毁不下八次,却总能死灰复燃,继续活跃在当地百姓的生活之中。 除了官方的敕封和民间信仰的反拨,佛教与道教也都不约而同地参与到了对五通信仰的构建之中。明弘治年间的《徽州府志》云: 庙(五显庙)之从神:史侯德姓孙氏,卞侯胜姓项氏,宋嘉定二年封助灵史将军、助顺卞将军,淳佑四年封辅灵、辅顺二侯,宝佑五年加封辅灵翊惠、辅顺翊善二侯;周侯讳雄,信州玉山人,宋端平三年加封翊应将军,淳佑四年封翊应侯,宝佑五年加封翊应助顺侯;王侯讳兴,宋德佑元年封王将军感应侯;胡检察讳发,世居城北种德坊福泉井畔,颕悟过人,入庙事神,远逰募化,灵迹昭著,殁,随庙食,张天师封为检查将军;又忠靖胡提点,名德胜,乃检察之子,生而神异,长有慧性,有术者相之曰:生不封侯,死当庙食。尝昼寝,觉则汗流浃背,所穿履尽弊,且言某处风浪覆舟、某处城池失火,后累验之,果然,及卒,御灾捍患,有祷輒应,四方之人奔走祠下,惟恐或后。三十八代天师张与材赐号“忠靖灵远大师胡提点”,赐七星剑,元至正间镇南王奏封“忠靖灵应护国胡总管”,其剑犹在。 作为五显庙配飨之从神,胡氏父子都受到了正一道领袖张天师之敕封,不得不说是一种道教对民间信仰的习惯性“收编”。同时,宋元时期的道教经书《福德五圣经》亦有五显灵官职名号,显然是“从其神学立场为五显神作了神格的定位,并赋予其与道教根本信仰相一致的信仰内涵”。 流风所及,五通神的形象更是与佛教中的华光菩萨相结合,本是佛祖释迦摩尼坐下弟子的舍利弗,经由民间信仰的附着,变成了另一番模样。据《闲窗括异志》: 五显灵官大帝,佛书所谓华光如来,显迹婺源久矣,岁岁朝献不绝。淳佑中,乡人病于涉远,乃塑其像迎奉于德藏寺之东庑,建楼阁居之。祠之前素有井,人无汲者,自立祠后人有汲其水饮之者病辄愈,由是汲者、祷者日无虚焉。寺僧利其资,每汲一水则必令请者祷于神,得筊杯吉,然后汲水,并以小黄旗加之上,自是请者日少,今亦不复验矣。 由此推断,早在南宋时期,婺源地区的五显信仰就已经与华光信仰发生了融合,并被僧众所祭祀。其后,冯梦龙的《警世通言》也曾言道:“故宋时杭州普济桥有个宝山院,乃嘉泰中所建,又名华光庙,以奉五显之神。”究其原因,华光菩萨又号“五显灵光如来”,其中恰有“五显”二字,在邪神“五通”与正神“五显”相互混淆的同时,华光菩萨又因为名称的原因也被纳入到五显信仰中,各地的五显庙也由此又有了“华光楼”“华光阁”之类的名号。 五通形象与华光信仰相结合,意味着民间信仰与正统宗教的交融,在这个过程中,无论是佛教还是道教都必然会对五通邪灵的那一面进行进化和改造,同时民间信仰也难免会在保持自身演进发展的巨大惯性的同时,对佛教、道教的相关元素加以吸纳,二者彼此扭结,互为因果,进而又与通俗文学的创作、传播与接受产生了互动。 三 经过前文论证,在民间信仰的推动与佛道两教的吸收等多方面合力的作用下,五通信仰又与华光形象相黏连,发生了新变。相应的,苏州上方山地区的太姥崇拜也应运而生,被纳入到五通信仰的体系之中。据前引陆粲《庚巳编》,明朝时期太姥(又称为太妈)就已经被视作是五通的母亲而被信众祭祀,但陆粲并未说明太姥被祭祀的缘由和祭祀太姥能够带来的效果,也就是说,除了五通之母亲这一身份较为明晰之外,太姥的形象和相关事迹都是不甚明了的,有可能此时太姥被纳入到五通信仰的体系中仅仅是出于宗法社会体制下民众思想认知中习以为常的传统,即神灵不可能是独立的个体,一定也有父母妻子。而后,为人所耳熟能详的目连救母故事和鬼子母故事也被吸纳到五通信仰中来并且被改头换面,从而衍生出了华光救太姥的故事。 据《古今图书集成》引《宁化县志》: 明太祖都金陵,即都中建十四庙,一曰五显灵官庙,以岁孟夏季秋致祭。今天下之崇祀五显者,实由于此。俗说神以救母罪愆,与目连尊者同一大孝,登正果,号华光藏主妙吉祥如来。然则天帝不离人伦,赫濯亦极仁慈耳,义固可祀也。 书中言及华光与目连尊者一样有过“救母罪愆”的事迹,却未说明出处,只说是源自“俗说”。明人沈德符《万历野获编》“杂剧院本”条有“华光显圣、目连入冥、大圣收魔之属则太妖诞”的说法,似乎元明之际的杂剧舞台上,入冥救母者依然是目连而非华光。然而,成书于嘉靖年间的《三教源流搜神大全》卷五“灵关马元帅”条就已经记载马元帅的相关事迹,大致包括:火光投胎、面露三眼、斩东海龙王、火烧南天关、入地狱救母等。万历年间,书商余象斗据此基础,加以增饰,编纂成章回小说《五显灵官大帝华光天王传》,即《南游记》。 在《南游记》中,华光的形象与五显灵官合为一体,余象斗在对“西游故事”“目连救母故事”《三教源流搜神大全》等作品借鉴的基础上,又将王灵官信仰(即火神信仰)、马神信仰吸纳进来,编造了一个如来佛身边妙吉祥童子三次投胎转世的故事,在这个过程中,他曾大闹琼花会、反出天宫,又收服铁扇公主,擒以为妻,为救母亲吉芝陀圣母,华光不免深入地狱、大闹阴司,此后为使母亲改邪归正,不再吃人,又幻作齐天大圣模样去偷王母娘娘的仙桃,与齐天大圣苦战,最终被玉帝封为上善五显灵官大帝,永镇中界。细读文本,不难发现《南游记》本身就是此前流传的若干故事的拼接,应由作者的补缀而敷衍成文的。除了“西游故事”与“目连救母故事”外,它的另一个源头就是因五通信仰而生发的若干民间故事,而五通信仰自产生到流变都带有拼接式的复杂特征,在与华光形象、目连故事扭结之后更是如此,故而作者不得不安排妙吉祥三次转世,依次成为五通(又名三眼灵光)、三眼灵耀(华光天王)和五显神,可谓匠心独运。 在《南游记》中,五通神基本上实现了由邪神到正神的净化,他之前的邪灵特征一部分被其母亲吉芝陀圣母所分担,后者被关进地狱是其难改吃人本性所致——显然这与鬼子母故事有关,《三教源流搜神大全》中的灵关马元帅即产自于鬼子母之体;另一方面,如同有的学者论述的那样:“小说中反复使用替代性手法,比如华光反复投胎后以不同身份行近似之事,又如他人屡次借假华光名义行五通之事(然后被华光收服为己用),等等。这类情节明显的是同一人物形象在不同侧面、不同层次上的投射。就是说,这些人物是作为同一个华光的替身存在的,他们的行为与品行,包括那些负而的,理应看做华华光行为与品性的曲折表现。” 同时,五通的流变与发展历经不断地涂抹,也与“西游”故事有了若干关联。证据之一便是明初的杂剧《西游记》,剧中第八出题为“华光署保”,讲述观音向玉帝举荐唐僧取经路上的十位保官,其中华光一人演唱八只曲子,不仅宣告了自己的火神身份,不忘自诩“谁不知五显高强”,足见其地位举足轻重。个中原因,已经被学者所点明:“华光本来与西游故事毫无瓜葛,杨景贤偏要节外生枝,在唐僧行将登程的紧要关头按下取经故事不表,却将毫不相干的华光拉入剧中,让他以火神的身份大吹大擂,出足了风头,然后扬长而去;此后直至剧终,再不见他的身影。这几乎让读者对杨景贤的创作才华和编剧能力产生怀疑。然而,若了解这是御用文人利用一个声名显赫的传统神佛故事(‘唐僧取经’)来抬举一位新神,为当今皇上所痴迷的火神崇拜推波造势、寻找根据,则杨景贤此举,又是十分正常的——‘华光署保’一出与剧中前后情节均无因果关联,分明是出于特殊目的后来插入的。” 如果说杂剧《西游记》中华光的出现尚且是剧作者出于媚上的心态而特意设定的话,五通神自身形象的演变则完全是民间信仰与通俗文学的彼此推进所致。从贪财好色的山魈到被官方册封的五显再到华光菩萨,五通形象大体上得到了净化,然而如果我们回到五通的起源,它的形象本质是山魈木客及与猴精为代表的动物精灵,其本性的表现为贪财与邪淫,不得不让人把五通与孙悟空的形象联想到一起。结合《陈巡检梅岭失妻记》中的猢狲精申阳公及关于自身弟兄三人通天大圣、弥天大圣、齐天大圣的介绍,另外明初杂剧《二郎神锁齐天大圣》齐天大圣也自报家门名号云大哥通天大圣、姐姐龟山水母、妹子铁色猕猴、兄弟耍耍三郎,也让人情不自禁地怀疑通天大圣和五通之间的关联。 此外,徐晓望认为《西游记平话》的诞生与源于密宗的宋代民间宗教瑜伽教有关,其主要作者正是南宋福建永昌县的瑜伽教大师张圣者。南宋道士白玉蟾对瑜伽教曾经有过论述,语出其弟子整理的《海琼白真人语录》中: 问曰:今之瑜伽之为教者,何如? 答曰:彼之教中谓释迦之遗教也。释迦化为秽迹金刚,以降螺髻梵王,是故流传。此教降伏诸魔,制诸外道,不过只三十三字金轮秽迹咒也。然其教中有龙树医王以佐之焉。外则有香山、雪山二大圣,猪头、象鼻二大圣,雄威、华光二大圣,与夫那叉太子、顶轮圣王及深沙神、揭谛神以相其法,故有诸金刚力士以为之佐使。所谓将吏,惟有虎伽罗、马伽罗、牛头罗、金头罗四将而已,其他则无也。今之邪师杂诸道法之辞,而又步罡捻诀,高声大叫,胡跳汉舞,摇铃撼铎,鞭麻蛇、打桃棒,而于古教甚失其真,似非释迦之所为矣!然瑜伽亦是佛家伏魔之一法。 其中白玉蟾提到的猪头大圣不知道是否与猪八戒相关联,华光大圣无疑指华光菩萨,神沙神则出现在《取经诗话》中,普遍被认作是沙悟净的前身一种。难怪黎晓铃会得出五位“大圣”实际乃是五通,通天大圣正是其家族长兄的结论。 与作为商品而流通的通俗小说相比,宝卷作为一种民间宗教宣卷时采取的底本,具有着宗教意义上的神圣性,这也意味着它不像小说那样内容可以随意改动,而是更多保持一种质朴的叙事形态,现存的十种《太姥宝卷》(又名《太郡宝卷》《感应宝卷》)讲述的故事也是大同小异,文本内容大体上与《南游记》中华光救母的故事相仿。于当地信众而言,比宝卷内容更重要的是文本背后的信仰仪式功能,因而,尽管宝卷的文本中太姥乃蜘蛛精下凡并曾经以吃人为业,五圣亦曾经偷蟠桃并于凤凰山主动挑衅铁扇公主,都不能动摇上方山地区太姥信仰之根基,尽管《太姥宝卷》经过后来的不断传抄,内容也加入了一些现代化元素,却与相关的“茶筵”科仪卷一起保存了吴地的一些早期民间信仰科仪,《太姥宝卷》“可能具有比《南游记》更早的、本地仪式性的叙事作品为其借鉴,它与《南游记》的相应部分或许都以此类早期文本为共同源头”。 民间信仰历来具有强大的生命力,直到今日,上方山地区的太姥信仰依然有自己的生存空间,对太姥与五通的关系,民间也有一番解释:“母亲一方面管束一方面又袒护着四处为非作歹的儿子,儿子表面上会顾虑母亲的面子,但一定是阳奉阴违,继续作恶,因为心里知道母亲终究会袒护他们到底。” 总而言之,无论是五通信仰还是太姥信仰,都是发端于民间并在层累的建构中不断演变的,在这个过程中,通俗文学与民间信仰的互动尤其值得我们注意。 (原文刊载于《文化遗产》2020年第1期,注释从略,详参原刊) (责任编辑:admin) |