《中国秘密社会史》的作者、底本与叙事

http://www.newdu.com 2024/11/24 08:11:06 中国人民大学清史研究所 佚名 参加讨论

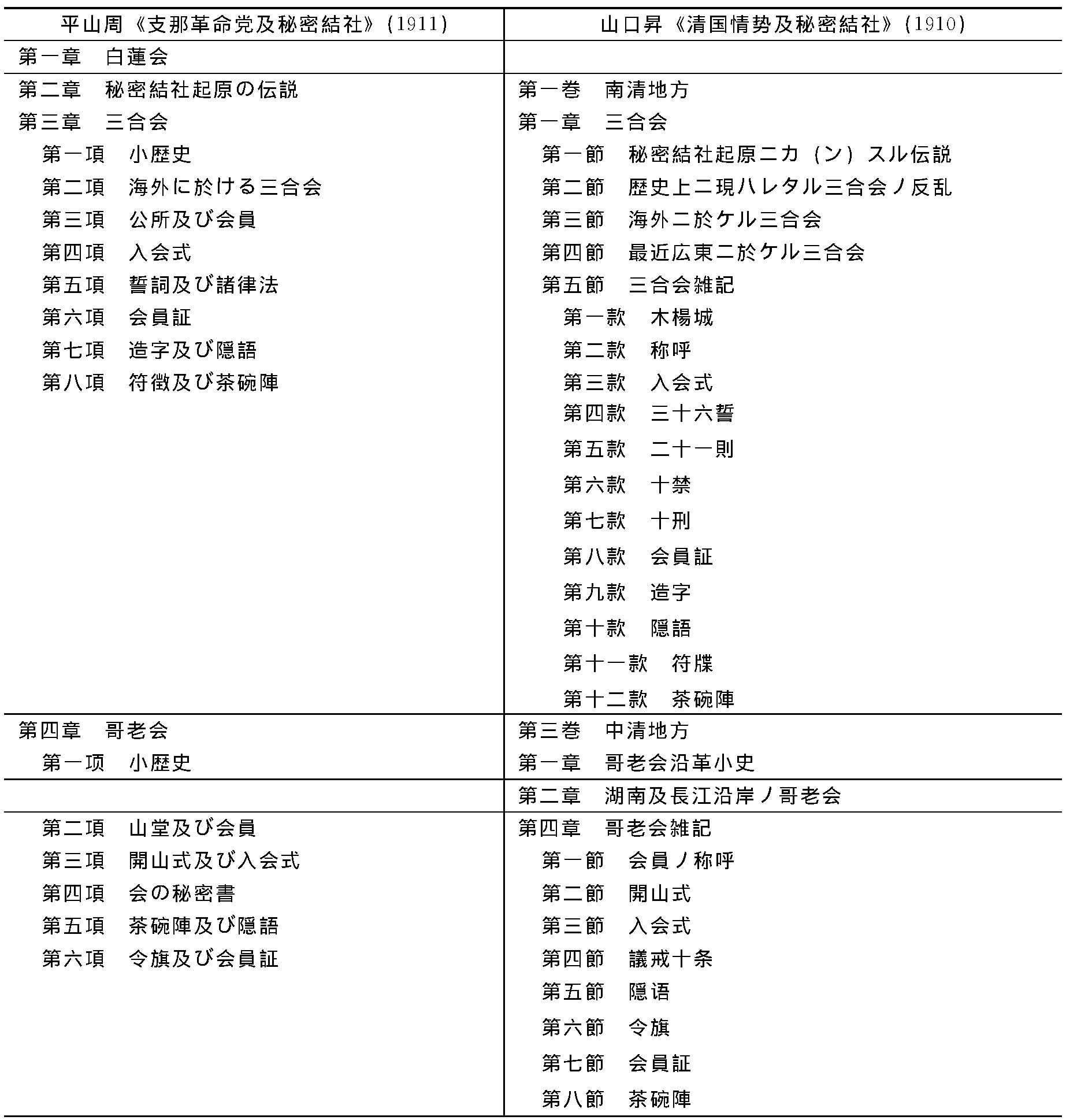

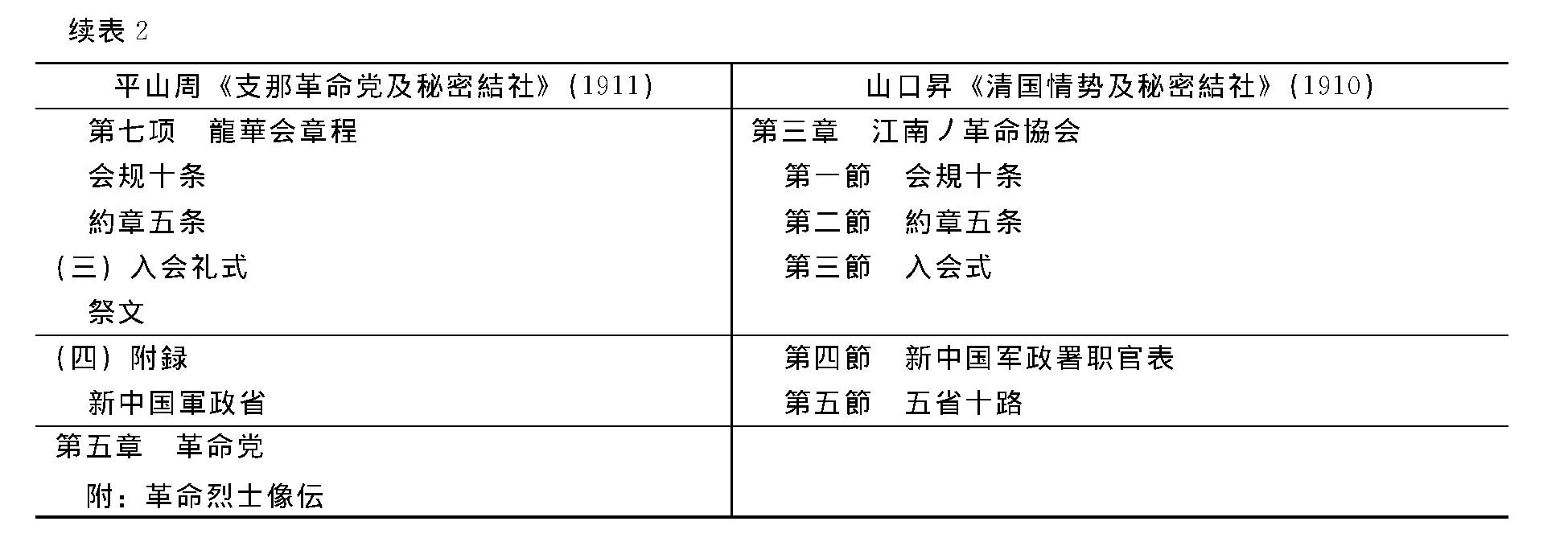

一、问题所在 1912年5月, 上海商务印书馆出版了一本由章太炎与宋教仁作序、署名平山周的著作———《中国秘密社会史》。 该书出版后百余年间不断被再版, 至今仍是研究中国秘密结社史的必读之作。一个外国人何以能够撰述事涉中国社会“秘密”的著作?这是令笔者困惑多年的问题。1979年, 接续1963年魏建猷和赵金钰围绕收录于《中国秘密社会史》中的《龙华会章程》的争论, 杨天石、王学庄撰文重新探讨《龙华会章程》的思想内涵, 暗示《中国秘密社会史》有抄袭日本侦探山口升给外务省的报告之嫌:“关于会名, 山口报告书显然是照所据原始资料移录的, 记载的是全名, 而《中国秘密社会史》却由于作者方面的原因, 不顾会党名称有会名、山名、堂名的区别, 给变成了‘龙华会’。误植的会名和倒填的时间, 不经考察, 被轻易地联系在一起, 便酿成一件疑案。”1989年, 赵金钰在将日本外务省外交资料馆所藏山口升报告书《清国情势及秘密结社》译为中文时写下一段编者按, 其中有道:“山口昇自1910年6月至10月到华中、华南地区进行了一次实地调查, 对当时中国形势作了分析, 并着重记述了秘密结社的情况。所记关于会党方面的资料, 有些则可纠正平山周书的错误。” “进行了一次实地调查”的山口升何以能够“纠正平山周书的错误”?赵金钰没有给出任何根据, 受此影响, 1996年天地会研究专家胡珠生直截了当地说:“平山周参考了山口升的报告。” “疑案”未了。当中国学者质疑平山周《中国秘密社会史》时, 1998年荷兰汉学家田海 (Barend J.ter Haar) 在《三合会的仪式与神话:创造认同》一书中尖锐地批评《中国秘密社会史》是“一部 (糟糕的) 剽窃之作 (a[badly]plagiarized version) ”。“平山书是对威廉·斯丹顿 (William Stanton) 关于香港三合会 (出版于1900年) 的翻译剽窃”, “具有讽刺意味的是, 平山的翻译在1919年又被徐珂 (指《清稗类钞》———引者) 剽窃了”。根据田海在注释中的提示, 他在1993年发表的《哥老会:一个新观点》一文中即已提到这一看法。 综上所述, 围绕《中国秘密社会史》一书存在两种不同看法:第一, 中国学界认为平山周《中国秘密社会史》抄袭了山口升的调查报告, 杨天石、王学庄进而认为平山周在抄袭中不经意犯下一个大错, 臆造了名为“龙华会”的会党名称。第二, 荷兰学者田海认为《中国秘密社会史》窃自斯丹顿《三合会或天地会》。[8]但是, 阅读上述学者的文章不难看到, 没有一位学者认真比对过不同文本的内容, 更没有考察不同文本产生的背景, 因此, 其结论妥当与否实有必要加以检验。以下根据笔者多年的研究, 对《中国秘密社会史》的作者、底本和叙事进行考察, 以辨是非。 二、文本之间 (一) 《中国秘密社会史》与《支那革命党及秘密结社》 《中国秘密社会史》有一个日文底本, 名为《支那革命党及秘密结社》, 对于这个底本, 长期以来知之者甚少。1980年, 日本长陵书林将原载于《日本及日本人》杂志上的《支那革命党及秘密结社》影印出版后, 该文本的所在始为人知晓。《日本及日本人》系评论家、国粹主义者三宅雪岭所办, 三宅与中国的革命党人、日本的大陆浪人/亚洲主义者均有来往。1911年10月10日, “武昌起义”爆发后, 《日本及日本人》在11月1日新刊号上报道“汉民族的革命变乱”, 并以附录形式刊载了没有作者署名的《支那革命党及秘密结社》, 在《例言》中写道: 武昌革命的勃兴, 得天时地利及人和, 其成功几无疑义。本篇详述支那 (原文如此, 以下同———引者) 革命党及白莲会、三合会、哥老会等各秘密结社之真相。恰逢此次事变, 匆忙间将其作为附录收入《日本及日本人》, 倘能给世人以参考, 则为编者之幸也。 刊载《支那革命党及秘密结社》旨在让日本人从革命党与秘密结社关系的角度了解中国正在发生的革命。《例言》之后是章炳麟和桃源逸士 (宋教仁) 所写的中文序言, 之后分别为第一章白莲会、第二章秘密结社的起源传说、第三章三合会、第四章哥老会、第五章革命党及附录“革命烈士像传”。《支那革命党及秘密结社》刊行半年后, 1912年署名平山周的汉译本《中国秘密社会史》在上海出版, 兹将两个文本的目录列表如下: 表1《中国秘密社会史》与《支那革命党及秘密结社》目录  从目录看, 二者之异同显而易见:《中国秘密社会史》与《支那革命党及秘密结社》第二章和第五章标题不同, 《中国秘密社会史》多出第六章“光复公会”, 而《支那革命党及秘密结社》则附有“革命烈士像传”。具体比较两个文本的内容, 前两章一致无二, 第一章 (白莲会) 叙述从东汉末年的民众叛乱到清末的义和团运动和东北马贼。第二章 (秘密结社起源之传说) 叙述天地会起源传说中的“西鲁故事”和陈近南创设以“反清复明”为宗旨的天地会的因缘。第三章 (三合会) 在整本书中所占篇幅最大, 共有小历史、海外三合会、公所及会员、入会式、誓词及诸律法、会员证、造字及隐语、符征与茶碗阵等八项, 《中国秘密社会史》将《支那革命党及秘密结社》第三章第二项“海外三合会”标题删除, 内容略加删减;第四项入会式, 《中国秘密社会史》省略“先锋”与“香主”之间长达4页半的对话;第七项造字及隐语, 《中国秘密社会史》删去一页多未录。[13]第四章 (哥老会) 《支那革命党及秘密结社》错写成第五章, 这个明显的错误在《中国秘密社会史》中被订正。第四章体例仿第三章, 分别为小历史、山堂及会员称呼、开山式及入会式、会的秘密书、茶碗阵及隐语、令旗及会员证、龙华会章程等七项, 《中国秘密社会史》几乎全文直译, 仅省略个别文句, 如1906年萍浏醴洪江会起义发布的告示, 该文本作“为祖宗雪耻, 宜同德同心, 体天伐罪”,[14]日文直译应为:“特为祖宗雪耻, 期众位同德同心。今顺天而应人, 伐罪而吊民, 同胞必受震撼, 江山一统归于汉, 共保黄帝子孙。” 如果说, 《中国秘密社会史》与《支那革命党及秘密结社》前四章的内容只有详略差异的话, 第五章内容则有很大的变化, 主要体现在:第一, 叙述者的身份发生了变化。《中国秘密社会史》将“支那”这一日文表述大都改为“中国”, 甚至还出现很奇怪的译文, 如《支那革命党及秘密结社》开篇头一句“支那秘密结社其数目甚众”, 《中国秘密社会史》竟译为“吾国秘密会为数极多”。 《支那革命党及秘密结社》中“他 (孙中山———引者) 一如我国之高野长英, 出身医生而成为革命急先锋”, 则被删除。第二, 与秘密结社和革命党无直接关系的内容尽被删除。平山周在参与孙中山革命和调查秘密结社期间, 还曾支持1898年“美西战争”中的菲律宾独立运动, 文中关于平山周参与菲律宾独立运动的叙述和当事人之间的来往信函, 均不见于《中国秘密社会史》。关于平山周与康有为, 特别是梁启超等来往的内容几乎皆被删去。 第三, 关于革命烈士叙述的变化。《支那革命党及秘密结社》附录“革命烈士像传”有如下人物:史坚如 (广东番禺) 、吴樾 (安徽皖北) 、陈天华 (湖南新化) 、邹容 (四川巴县) 、林广尘 (福建侯官) 、刘元栋 (福建闽县) 、刘锋 (福建长乐) 、陈与桑 (福建闽县) 、林觉民 (福建闽县) 、林尹民 (福建闽县) 、方声洞 (福建侯官) 、陈可钧 (福建侯官) 、陈更新 (福建侯官) 、冯绍麟 (福建侯官, 无头像) 、熊成基 (江苏扬州) 等, 黄花岗起义烈士安徽寿县人石德宽、四川内江人喻培伦等有照片无事迹。《中国秘密社会史》仅余史坚如 (1900年谋杀广东巡抚德寿失败) 、吴樾 (1905年谋杀端方等出使五大臣失败) 、熊成基 (1910年在哈尔滨谋刺海军大臣载洵失败) , 增加徐锡麟 (1907年刺杀安徽巡抚恩铭成功) 、温生才 (1911年刺杀广州将军孚琦成功) 以及受徐锡麟案牵连死难的秋瑾。《中国秘密社会史》列举的革命烈士都与暗杀案有关, 比较而言, 《支那革命党及秘密结社》详于早期革命的死难者, 对于光复会人物略而不述, 似乎暗示平山周与光复会人物的交往不深, 对光复会活动所知甚少, 这涉及后文讨论的《龙华会章程》的思想内涵, 暂且不表。 最后, 《中国秘密社会史》增加了不见于《支那革命党及秘密结社》的第六章 (光复公会) , 该章主要讲述一个人———黄泽霖的故事。黄泽霖系贵州光复公会“大龙头”, 1911年联络张石麒 (百麟) 、赵德全等运动军队, 赢得贵州独立。革命成功后, 据说黄泽霖任人唯亲, 公会中人“掳磕邪淫, 肆行无忌”。1912年2月, 黄泽霖为巡防队枪杀。文中指责光复公会实际上“与哥老会大同小异, 或者谓公会为哥老会支派”, 附录《黔中学界公启》更列举黄泽霖四大罪状:“拥兵糜饷”、“跋扈专横”、“藐视公论”、“坏法自专”。称逃亡革命党人张石麒“自充枢密院长后, 揽权专擅, 俨然帝制自为”。文末宣称:“现黄已伏罪, 而张犹在逃, 恐未周知, 特此通告”。 对于《中国秘密社会史》, 长陵书林编辑部认为可能是宋教仁所为, 也有“海盗版的可能性”。笔者认为《中国秘密社会史》译文粗糙, 不似具有相当日语翻译水平之宋教仁所为。至于“海盗版”云云, 缘于长陵书林编辑部不了解商务印书馆的历史, 清末日本出版社金港堂编辑加入商务印书馆后, 编译出版了大量的日文书籍。另一方面, 可以肯定汉译本的出版没有得到平山周的首肯, 因为第六章不仅内容突兀, 且与底本《支那革命党及秘密结社》的出版宗旨背道而驰, 如果说《支那革命党及秘密结社》试图揭示从叛乱到革命、从秘密结社到革命党的递进关系的话, 《中国秘密社会史》第六章则表明编者或译者带有反秘密结社的倾向:秘密结社虽然有助于革命成功, 但无助于恢复秩序。 (二) 《支那秘密结社》与《清国情势及秘密结社》 在明确《中国秘密社会史》与《支那革命党及秘密结社》之间的关系后, 接下来可以讨论《中国秘密社会史》、《支那革命党及秘密结社》与山口升的调查报告《清国情势及秘密结社》之关系了。后文将要论述, 这里的《支那革命党及秘密结社》确切地应该称为《支那秘密结社》。 长陵书林编辑部在介绍《支那革命党及秘密结社》时, 曾提到外务省外交资料馆所藏两个关涉秘密结社的文本, 一个是1911年6月外务省政务局第一课编《清国的秘密结社》,另一个是1910年10月山口升撰写的《清国情势及秘密结社》。 长陵书林编辑部认为《清国的秘密结社》先于平山周《支那革命党及秘密结社》, 系外务省临时雇员山口升根据上海总领事馆员西本省三及其他总领事馆员、译员所收集资料和其自身在华中、华南调查所得编纂而成。与这份报告相比, 山口升编纂的《清国情势及秘密结社》更为详细。长陵书林编辑部认为:“这些报告以中国秘密结社的传说、仪式为中心, 包含了各会所属人物之名册, 与平山书在内容上完全不同。”在《中国秘密社会史》、《支那革命党及秘密结社》与山口升报告到底是何种关系问题上, 日本学者提出了与中国学者截然不同的看法。确实, 山口升一共写过两份关于秘密结社的报告, 由于他在报告命名上的混乱, 除上述两种题名外, 还有《关于清国秘密结社的传说及仪式等》和《清国秘密结社的情势》。《关于清国秘密结社的传说及仪式等》作于1910年10月以前, 《清国秘密结社的情势》注有明确定稿时间 (1910年10月20日) , 两个报告均涉及秘密结社历史、神话、仪式以及与革命党之关系, 皆存在同样问题:杂乱。 山口升的报告所存在的缺陷与其个人知识之不足不无关系。1886年, 山口升生于日本千叶县, 1905年3月从千叶县立中学毕业, 同年9月作为留学生进入日本设在上海的东亚同文书院商务科, 1908年6月毕业。毕业后, 山口升受雇于日本外务省, 作为“侦探” (“嘱托调查员”) 赴华南 (广东、广西两省) 调查, 曾向外务省提交了一些关于社会和政治的调查报告。两年后, 山口升“于明治四十三年 (1910年———引者) 六月从东京出发, 视察广东、广西、湖南、湖北及长江一带情势, 并重点调查秘密结社实力、秘密结社与革命党联系、革命党与军队干系等”。所谓山口报告就是这次调查的产物, 从调查开始到完成报告仅仅用时4个月。 与山口升报告叙事杂乱相反, 《支那革命党及秘密结社》体例有序, 叙事清晰。山口升1910年调查的地区正是13年前平山周去过的地方, 《支那革命党及秘密结社》第四章清楚地写道:“光绪二十三年 (1897) 冬, 我与毕永年、林述唐游湖南, 会哥老会头目李云彪、杨鸿均、张尧卿、李堃山等, 介绍孙逸仙其人, 欲集合扬子江沿岸各头目组织英雄会。光绪二十五年 (1899) , 毕永年携湖南哥老会头目七人抵香港, 使兴中会领袖与三合会头目相聚, 新设兴汉会, 推孙逸仙为首领。此乃哥老会之徒与革命党联络而改变其思想之肇始也。”这段文字前半部分讲述的是平山周与毕永年等联络湖南哥老会事, 是自称, 同样的内容在山口升报告里为:“大约在光绪二十三年, 湖南头目李云彪、杨鸿均、张尧卿、李堃山得邦人之介绍, 最后与孙逸仙相识。”前揭杨天石、王学庄论文不知《中国秘密社会史》有日文底本, 误以为山口升报告书“显然是照原始资料移录的”, 比较平山周和山口升上述文字可知, 山口升的报告书参考了“邦人”平山周的文字。山口升将平山周书中“我”改成“邦人”, 并对原文内容作了一定的删减, 糟糕的是, 哥老会头领与孙中山见面的时间却在转抄改写中错成“光绪二十三年”———1897年了。 之所以中国学者质疑平山周《中国秘密社会史》抄袭山口升报告, 大概根据的是两个文本撰写/出版时间, 《清国情势及秘密结社》作于1910年, 《中国秘密社会史》出版于1912年。其实, 不必进行繁琐的考证, 只要看看章太炎的汉文序言便不难得出答案了。章太炎写道: 日本平山周, 游中国久, 数与会党往复, 集为支那秘密结社一篇, 盖其情伪纤悉尽知之矣。余念会党各为部伍, 符合仪式, 所在互异, 其人往往不相闻知。今欲集合会党, 非直因成法利导之也。又将参而伍之, 去其泰甚, 补其遗缺, 不有是书, 将何以偏照哉。草创既成, 适有身毒君子, 欲观支那结社情状, 余因劝周亟付排印, 宣达斯事, 至于斟酌损益, 存乎其人。 这段文字引出了一个为论者所忽视的问题, 原来, 除《支那革命党及秘密结社》之外, 《中国秘密社会史》还有一个底本, 名为《支那秘密结社》。另一位汉文序言的作者桃源逸士 (宋教仁) 也证实了这点:“吾友古研氏既集合支那三合、哥老诸党会之历史行事, 著为支那秘密结社, 属余为弁言简端。 《支那秘密结社》作于何时呢?章太炎序文提供了一个可以探究的切入口, 即平山周将刚撰成的文稿示之章太炎的时间, 有两条线索:第一为“今欲集合会党”, 第二为“草创既成, 适有身毒君子, 欲观支那结社情状, 余因劝周亟付排印”。“今欲集合会党”指革命党光复会准备联合会党起义, “今”的具体时间应当与“适有身毒君子, 欲观支那结社情状”有交叉。1906年6月底, 章太炎因“苏报案”系狱获释后旋即赴日本, 次年在东京联合印度知识人组织“亚洲和亲会”, 该会一年后无疾而终。章太炎说“草创既成, 适有身毒君子, 欲观支那结社情状”应在1907—1908年之间, 而根据《支那革命党及秘密结社》第一章, 确切时间当在1908年。《支那革命党及秘密结社》第一章在讲述秘密结社叛乱历史后笔锋一转:去岁革命党党员张继、宋教仁等到满洲, 以党员名义致书联络之 (马贼———引者) , 劝季逢春、朱二角、金寿山、王飞卿、杨国栋、孟福亭、蓝黑牙等三十头目加盟。“去岁”指1907年。《支那革命党及秘密结社》收录的致马贼的汉文信函系宋教仁所草, 宋教仁在日记《我之历史》1907年4月9日条收录了该信函。从后文关于《龙华会章程》的讨论中可以进一步推断, 《支那秘密结社》成稿于1908年春夏之后, 这就是说在山口升刚从上海东亚同文书院毕业时, 平山周就已写出了《支那革命党及秘密结社》的底稿———《支那秘密结社》。以下是平山周和山口升文本相关内容的对照表: 表2《支那革命党及秘密结社》与《清国情势及秘密结社》目录

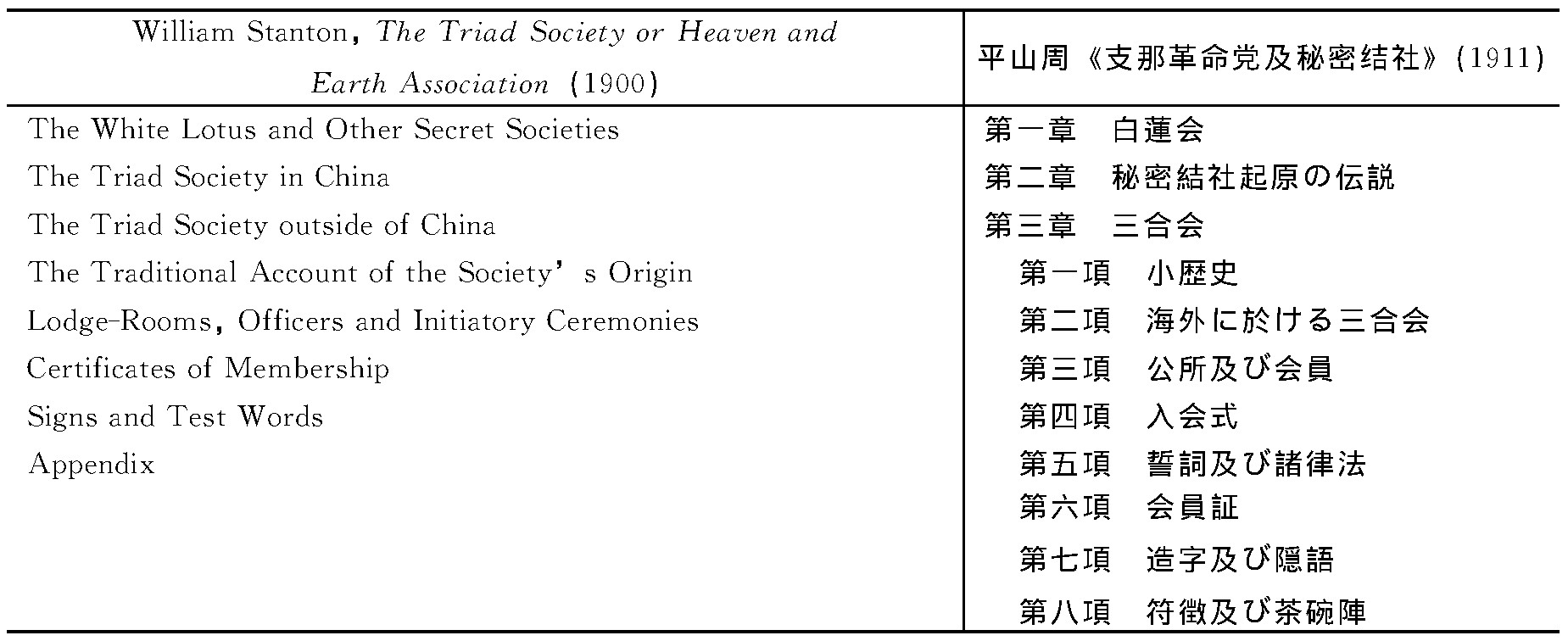

比较上表可知, 山口升所看到的应该是1908年的《支那秘密结社》, 故其报告缺少1911年文本第五章及其附录内容。至此, 围绕《中国秘密社会史》与山口升报告所出现的各种言说———“一件疑案”、“有些则可纠正平山周书的错误”、“平山周参考了山口升的报告”以及“ (这些报告) 与平山书在内容上完全不同”等, 不消说皆不正确。 在笔者看来, 从《支那秘密结社》 (1908) 到《支那革命党及秘密结社》 (1911) 的变化饶有兴味, 据《平山周小传》说:“明治四十四年六月 (1911年6月) , (平山周) 撰成名为《支那秘密结社》这一研究支那社会组织结构的大作, 发表于同年十一月一日发行的《日本及日本人》杂志上。”]这似乎是说平山周在增加了第五章和附录后, 书名仍为《支那秘密结社》, “武昌起义”后始改为《支那革命党及秘密结社》。平山周之所以要加上“革命党”三字, 其理由可从第五章最后一段文字略见一斑:“武昌革命的成败与我国前途之利害密切相关。我希望我国政府和国民下大决心、持大觉悟, 决定对于这一事件的方针。” 平山周呼吁支持中国革命。这段文字与正文区隔, 显系临时添加。 (三) 《支那革命党及秘密结社》与《三合会或天地会》 田海指责平山周《中国秘密社会史》“剽窃”斯丹顿所著《三合会或天地会》, 作为一个外国人, 后者是如何编纂《三合会或天地会》的呢?斯丹顿在该书序言中写道: 作为一名警务署的侦探, 作者与中国人、特别是与属于那些 (三合或天地) 会的成员长期交往, 能够使用他们的语言进行交谈, 这使他得以有很多机会与以往仅有的几位外国人一样, 得到文书和徽章, 收集到涉及该主题的资料。 作者是警察署侦探, 专门负责调查中国人, 特别是秘密结社犯罪问题。在与三合会成员交往和处理相关案件时, 斯丹顿得到了三合会内部文书, 本书正是对这些文书的翻译和编排。“作者希望这本书对政府官员和那些与中国人打交道的人有所帮助, 以便他们能够解决任何他们得到的三合会文字或徽章的意义, 同时也希望本书能使一般读者感兴趣。”此书虽然出版于1900年, 主要内容早在1894—1896年之间即已连载于英文杂志《中国评论》,《中国评论》的读者有限, 诚如作者所期待的, 单行本的出版可吸引更多的读者。 序言中“仅有几位外国人”云云表明斯丹顿对《三合会或天地会》一书内容颇为自信。关于中国秘密结社的西人叙事可以上溯到19世纪20年代, [38] 在该书出版之前, 最有名的是1866年出版的施列格 (Gustave Schlegel) 的《天地会》, [38]此书篇幅不小, 但只是一部资料集。1900年斯丹顿的《三合会或天地会》则不尽相同, 基于“秘密政治结社存在于许多国家, 但世界上没有一个地方像中国那样广泛滋生并产生出如此坏的影响”,[39]该书从汉代赤眉之乱一直叙述到晚清太平天国运动和三合会起事, 这种叙事可谓在以往基础上向前推进了一大步。对于这两本书, 《中国评论》刊载的汉学家波乃耶 (James Dyer Ball) 的书评写道:“迄今关于中国三合会的范本一直是施列格那超过250页的四卷本的《天地会》, 该书1866年出版于巴达维亚。斯丹顿先生值得所有对三合会有兴趣的人感谢, 因为他提供了124页关于这一令人感兴趣的协会 (association) 的便利的指南, 该会旨在推翻满洲的入侵者, 恢复中国是中国人的过去的好时代———事实上, 就是要将外国统治者从皇帝的御座上赶下来。中国是一方叛乱频发的土地, 有关秘密结社 (secret societies) 的报告都指出, 秘密结社常常是酿成运动的主要源头, 秘密结社在每个时代均令人感兴趣, 尤其在当前这个时代。”[40]这段评论同样适用于平山周《支那革命党及秘密结社》一书。关于平山周与斯丹顿书的关系, 且看以下目录。 表3《三合会或天地会》与《支那革命党及秘密结社》目录

从目录看, 《三合会或天地会》与《支那革命党及秘密结社》有交叉的为前三章。斯丹顿的《三合会或天地会》为大32开本, 共124页;平山周的《支那革命党及秘密结社》为小32开本, 正文加附录共108页, 其中第一、二、三章共48页, 细细比较这三章内容与《三合会或天地会》关系, 确实存在翻译和抄袭的问题。但是, 需要强调的是, 平山周在对《三合会或天地会》———严格说, 与施列格《天地会》一样, 也是资料集———进行翻译 (叙述部分) 和抄录 (史料部分) 的同时, 还加入了自己的意见和收集到的资料, 如在第一章 (白莲会) 关于叛乱历史叙事结束后, 续叙革命党人张继、宋教仁联络东北马贼事, 载录宋教仁致马贼函, 并颇有见地地评论道:白莲会诸派依托宗教, 难免昧于原始气息, 至三合会、哥老会兴, 宗教习气仅止于仪式, 始成为纯粹之政治性秘密结社。第三章关于三合会历史部分增补了《三合会或天地会》所没有的兴中会联合会党事, 并称:三合会如其传说所显示, 仅为反清复明党。近与孙逸仙等联络, 改变其思想, 现已完全成为近世革命党矣。且其党徒如埋于地下之地雷, 碰到一点星火即会爆发。比较二书, 最重要的是, 《支那革命党及秘密结社》不仅是关于秘密结社资料的汇集, 还是他个人参与和观察革命的备忘录。 三、文本之内 从《支那秘密结社》 (1908) 到《支那革命党及秘密结社》 (1911) , 平山周的秘密结社叙事发生的根本变化是主题从秘密结社转到革命党上了, 如果说, 前者主要局限于叙述过去的叛乱结社的话, 后者则将前者纳入当下的反清革命党的实践之中。章太炎和宋教仁为《支那秘密结社》所作序文提示了这一转变。 在讨论天地会是否起源于“反清复明”问题时, 章太炎的序文常为论者引用, 这篇序文含有丰富的历史与思想内涵。章太炎在翻阅平山周《支那秘密结社》后, 用寥寥数语勾勒了关于秘密结社叛乱的直线叙事, 这一历史上自两汉之间“迫饥寒相走集”的赤眉、铜马, 经“其情异矣”的黄巾和五斗米道、唐宋间的白莲教, 及至宋元更替, “值胡元猾夏”, 出现了“兼为种族”的白莲教, 明代则有“屯聚以抗官吏”的无为教、闻香教等。明亡后, “孑遗黄发谋所以光复者”, 于是天地会、哥老会和三合会兴, “专务攘除胡貉, 而与宗教分离”, 成为继白莲教之后带有种族倾向的非宗教性结社。但是, “生而性恶”的民间结社日久而堕落成盗贼之属。章太炎认为, “今欲集合会党”, 不仅要唤起秘密结社的历史记忆, 以“成法利导之”, 还需要改造之。 得到章太炎的序文后, 平山周又请宋教仁作序。在秘密结社叛乱的直线叙事上, 宋教仁侧重于秦汉以降王朝更替与民众叛乱之间的因果关系:汉末有黄巾三十六方, 隋衰有瓦岗诸雄, 元亡于“以烧香聚众之徒遍天下”, 明败于流寇海盗。明清易代后, “诸夏变为夷狄, 有明遗老逸民, 思攘夷大义, 为虏埋没, 则相兴结合诸党会, 冀存微旨, 以收将功来, 是三合哥老之名所以始”。“今诸党会, 其行或不轨于正义, 为世诟病, 然其富团结力, 守秩序, 重然诺, 急公死义, 不爱其身驱, 心惓惓乎胜国, 历世合群不变, 希冀一当不要有足多乎。使再节制其群, 桄展其宗义, 化而如欧米之民党工会, 其结局必有以进于新汉隋唐元明季世诸党会之所为”。宋教仁与章太炎一样强调对会党改造的必要性, 同时进而展望了秘密会党“化而如欧米之民党工会”的可能性。 宋教仁于1904年赴日留学, 在此之前曾有两个宣传排满革命的单行本风靡于留日学生中, 一个是1902年在横滨发行的欧榘甲的《新广东》, 欧榘甲认为相对于合法的“公会”, 会党是一种不合法的“私会”, 广东自立的前提在于对秘密会党的统合, 基于种族/民族同一性的原理———“中国全土都是汉人的土地, 汉人来源于同种”, 首先省与省联合起来建立“联邦”或“独立国”, 最终实现中国全体的自立。《新广东》问世后, 1903年湖南省留学生杨笃生继而作《新湖南》, 提出基于“侠”的原理再造会党, 以会党作为湖南自立的基础。不管宋教仁是否看过这两个文本, 他的序文中的核心思想无疑可从这两个文本中看到。 章太炎和宋教仁的序文提示了平山周《支那秘密结社》的政治指向:如何将叛乱的秘密结社转化为革命的秘密结社。书中收录的出自陶成章之手的《龙华会章程》是实践这一目标的重要文本。 《龙华会章程》自署日期为“天运岁次甲辰正月朔日” (1904年2月16日) , 而内容涉及1908年事, 前揭杨天石、王学庄因此推断“现今之《龙华会章程》, 实即1908年江浙皖赣闽五省革命协会章程。章程自署年月是有意倒填的”。比较而言, 笔者倾向于汤志钧的意见:“或初有草议, 后经修饰成文, 而年月则为倒填。” 按:“素志中央革命”的陶成章在《浙案记略》中清楚地写道:“戊申春、夏间, 浙江革命党人另订一新章, 将合江、浙、皖、赣、闽五省各秘密党会熔铸而一之, 定其名曰‘革命协会’, 未及就绪, 复遭破坏。” “戊申春、夏”即1908年春夏之间, 无异议;所谓“另订一新章”并未抛弃“旧章”, “新章”———《龙华会章程》名称袭用了“旧章”名称, 故而出现章程名———龙华会与内容“革命协会”之间的矛盾。 《龙华会章程》是光复会革命党动员秘密结社的纲领, 《龙华会章程》劈头问道:什么是革命?革命就是造反, 就是《易经》里说的“应乎天而顺乎人”。 一如杜赞奇所说, 章程用儒家“革命”话语诠释秘密结社的行为, 赋予其进行排满革命的正当性。《龙华会章程》分檄文、会规十条、入会仪式、附录等, 有两个核心思想:第一, 把现存政治体制与儒家革命义理区隔开来。《龙华会章程》认为, 把“造反”视为大逆不道, 这是皇帝为维护自身权威而制造出来的, 征诸《四书五经》, 并不见记载。而且, 仅仅把汤武二王视为革命, 是剥夺了老百姓造反的权利。以往的皇帝专制违背了儒家“民为贵”, 故应予以打倒。第二, 从华夷之辨到种族/民族革命。《龙华会章程》认为, 蒙古人对中国的统治是汉人经历的最初的亡国体验, 幸好朱元璋将蒙古人从中国驱逐出去, 汉人得以重新夺回皇帝之位, 但明末满人利用中国内乱占据中国, 太平天国运动之际, 曾国藩、左宗棠、李鸿章等帮助满人残杀汉人是真正的“造反”。《龙华会章程》最后说道, 从未听说历史上有哪个国家是由不同种族的人当皇帝的, 何况即使同出一个种族, 如果皇帝施虐百姓, 人们可以起而进行革命。接着, “会规十条”界定革命的目标为:驱逐“满洲鞑子皇家”, 夺回大明疆土;将土地化为公有, 不允许富豪独占, 防止四亿同胞产生贫富阶级分化。 《龙华会章程》规定革命组织名为“革命协会一统龙华山汉族同登普度堂”, 顾名思义, 这个名称体现了新与旧、革命党与会党混合的特征, 而其通篇毋宁说就是会党成员自我认识和行动的指南。如第四条名为“对照”, “什么的叫做对照?就是拿新官职与旧官职比一比就是了, 因为现在所设的官职同洪家潘家的旧官职是一式一样的。现在的五大都督府呢?就是以前的五堂……”不止于此, 《龙华会章程》还吸纳了浙江地方性历史符号:岳飞庙。在“入会仪式”一节要求会员:“凡进我们这个协会的规矩, 最好是在岳庙里”, 公案正中央写“少保忠武王岳爷爷的神位”, 周边为杨再兴、牛皋、王佐、施全之等神位, 结盟时将“血一滴滴入神座上岳爷爷神位前酒杯内”, 并宣读进会祭文。“誓毕, 执法行刑者左手持鸡, 右手握刀, 叫曰岳爷爷英灵鉴者, 过往神祗鉴者, 同事人的祖宗鉴者, 我等协力同心, 誓杀鞑子, 报我们祖宗的大仇, 有福同享, 有祸同当, 若有不照这句话的, 难逃天殛, 如若不信, 请看此鸡。说到将完的时节, 将右手的刀向左手鸡顶上一劈, 鸡头落地, 急将鸡血滴入神前五个酒杯中, 于是, 主盟人、盟证人及执法行刑人并到神位前跪下, 再行四跪四拜之礼。礼毕, 将滴血的酒, 四人分饮之, 中间的一杯, 主盟人及入会人分饮之。饮毕, 将神位焚化, 送神散祚。复将前执法行刑人所杀的鸡, 烹而共食之。”仪式里的岳飞超越了秘密会党传说中任何一位“反清复明”人物, 成为以反满革命为旨归的共同体的最高象征。 按理, 紧接“革命协会”成立, 应该叙述该组织的革命活动了, 但是, 第五章转而倒叙平山周所见所闻, 包括孙中山革命在内的中国政治, 内容截至1905年同盟会成立, 与秘密结社没有多少关系。回顾清末革命党历史可以知道, 1907年6月同盟会内部发生了严重分裂, 出现孙中山与反孙中山两派的对立, 加入同盟会的日本人也一分为二, 一部分以宫崎滔天为代表继续支持孙中山, 另一部分则反对孙中山, 平山周属于后者。对于平山周将孙中山的行动故意泄露给章太炎等并掀起巨大波澜, 孙中山在给宫崎滔天的信中痛加谴责:“前托萱野 (长知———引者) 君回国购械, 与足下谋议, 事已垂成, 而机泄于此数人之手, 凡此皆不法之举动、公义之蠹也。弟以后不复信任此数人, 其关于日本之运动, 当托足下全权办理。宜秘密行事, 不特平山 (周———引者) 、北 (一辉———引者) 、和田 (三郎———引者) 数子不可使之闻知, 即本部中人及民报社中人亦不必与之商议。” 至此, 《支那革命党及秘密结社》所存在的一个令人费解的矛盾———第五章革命党部分专写孙中山革命, 而作序者却是与孙中山不和的章太炎———迎刃而解了。不是吗?如果与孙中山对立的章太炎看到的是《支那革命党及秘密结社》, 而非《支那秘密结社》, 会欣然提笔作序并向印度朋友推荐吗? 四、文本之外 以上, 通过对不同文本的比较和解读, 可以说围绕《中国秘密社会史》的“疑案”一一解决了。尽管由文本表述的过去还存在诸多空白, 但已不妨碍笔者将《中国秘密社会史》置于其所产生的情景中, 从文本之外重审其诞生的过程。 平山周, 1870年生于福冈县, 1887年报考陆军幼年学校不第, 后转往东京, 进入一所教会学校———麻布东洋英和学校。1897年5月, 平山周与可儿长一受雇于日本外务省赴中国调查秘密结社。9月, 平山周与宫崎滔天在横滨拜见孙中山, 从此涉足反清革命活动。同年冬, 平山周随毕永年、林述唐赴湖南, 第一次见到哥老会头目。1899年, 在毕永年的努力下, 三合会、哥老会与兴中会在香港成立兴汉会, 平山周间接与闻此事。1903年, 平山周以笔名“まこと生” (音makoto sei) 在《黑龙》杂志上发表《哥老会》一文, 介绍哥老会的组织、口号、入会仪式、隐语、暗号等, 称哥老会是一种“秘密会”, 其传统可以远溯汉代。 其时, 平山周业已得到哥老会的内部文书。 与此同时, 平山周对三合会也有了一定的了解。他与三合会头目郑士良相熟, 1904年日本出版的一本小书绘声绘色地描述了平山周与三合会成员的交游。1900年, 在香港、上海等地发行的斯丹顿《三合会或天地会》英文书对增进平山周关于三合会或天地会的知识大有助益, 大概该书出版不久平山周就购得并开始阅读。这样, 加上此前得到的哥老会文书, 《支那秘密结社》———《支那革命党及秘密结社》前四章的资料皆已具备。 1907年, 伴随同盟会的分裂, 平山周与孙中山关系破裂。与章太炎、宋教仁的接近使得平山周得到不曾知道的信息, 宋教仁不仅告知他联络东北马贼的经过, 还给其展示了致马贼的信函;1908年, 平山周得到陶成章改订过的《龙华会章程》。于是, 平山周将得自宋教仁的信息附于第一章述白莲教等结社叛乱事之末, 将《龙华会章程》置于第四章哥老会叙事之后, 并很快编定《支那秘密结社》一书。 在清末参与孙中山革命的日本人中, 留下涉及秘密结社文字的还有宗方小太郎、宫崎滔天等, 但他们只是记录自己的观察和认识, 唯有平山周有意识地将文本知识和实际经验结合起来进行思考。可以断定, 在1910年6月至10月期间, 即山口升从东京出发前往中国调查秘密结社到向外务省提交调查报告为止, 山口升读过《支那秘密结社》手稿并将其中重要内容编入给外务省的调查报告———《清国情势及秘密结社》。历史学家金兹伯格 (Carlo Ginzburg) 在反击史学如文学的言说时指出, 历史学有其自律性, 从“证据”到“事实”尚有可探究的余地, 因为史料存在三种可能性:一种是假的 (fake) ;一种本身是真的 (authentic) , 但不可信 (unreliable) , 因为提供者可能说谎或有误;一种是真实的和可靠的 (authentic and reliable) 。比照本文的考察可以断定, 《清国情势及秘密结社》就属于第二种, 虽然山口升关于秘密结社不乏独到的见解,[69]但他的报告是对平山周《支那秘密结社》抄袭的产物, 作为史料并不可信。 在得到章太炎和宋教仁的序文后, 平山周本应着手出版《支那秘密结社》一书, 但不知何故耽搁了下来。与孙中山关系的决裂致使平山周不能如宫崎滔天那样继续亲临革命现场, 只能回忆和整理以往与闻的兴中会革命活动及孙中山的来信。1911年6月, 平山周将最新发生的“黄花岗起义”的消息编入《支那秘密结社》。10月10日, “武昌起义”发生后, 平山周预感中国历史的大变局已经来到, 呼吁日本政府和国民支持中国革命, 为此匆匆将《支那秘密结社》书名改为《支那革命党及秘密结社》, 交付《日本及日本人》刊发。 1912年5月上海商务印书馆出版的《中国秘密社会史》百年间风靡学界内外, 它的底本———《支那革命党及秘密结社》反而鲜为人知。围绕《中国秘密社会史》尚有一些谜团待解, 第六章关于贵州辛亥革命“光复公会”的内容系一面之词, 与通行的叙述大为不同。 更重要的是, 它表明《中国秘密社会史》的出版旨趣与《支那革命党及秘密结社》大相径庭, 译编者具有反秘密结社的倾向。 《中国秘密社会史》汉译文佶屈聱牙, 但这并没有妨碍它的传播, 秘密何在呢?究其原因, 乃是因为它开创了一个崭新的秘密结社叙事范式:从叛乱到革命。本来最有可能完成这一叙事的是陶成章, 陶成章不仅通过《龙华会章程》创造了在儒家语境中赋予秘密结社进行革命的近代合法性, 还创造了在进化论语境中动员秘密结社革命的话语。但是, 姑且不论秘密结社内部文书所述“反清复明”是否真实, 将叛乱与革命简单加以勾连存在反历史的倾向, 《中国秘密社会史》革命部分的当事人孙中山1918年在《建国方略》中写道:“内地之人, 其闻革命排满之言而不以为怪者, 只有会党中人耳。然彼众皆知识薄弱, 团体散漫, 凭借全无, 只能望之为响应, 而不能用为原动力也。”1919年1月14日, 孙中山在给蔡元培、张相文的信中反对将秘密结社写入中华民国史中:“至尊函主《国史前编》上溯清世秘密诸会党, 文于此意犹有异同。以清世秘密诸会党, 皆缘起于明末遗民, 其主恉在覆清扶明。故民族之主义虽甚溥及, 而内部组织仍为专制, 阶级甚严, 于共和原理、民权主义, 皆概乎未有所闻。其于共和革命关系实践, 似宜另编为秘密会党史, 而不以杂厕民国史中;庶界划井然不紊, 此亦希注意及之也。” 秘密结社不仅不是革命的“原动力”, 其组织、主张与共和革命径庭有别。百年后的今天, 在辨明《中国秘密社会史》的作者、底本和叙事特征之后, 如何超越叛乱—革命的秘密结社近代叙事, 孙中山的言说值得反复咀嚼。 【本文转载略去注释,如需查看,请参原文】 上传者:郑静吟 (责任编辑:admin) |