孔祥吉:东京大学与近代中国——以日本《文部省往来文书》为中心

http://www.newdu.com 2024/11/05 08:11:50 《澳门理工学报:人文社 孔祥吉 参加讨论

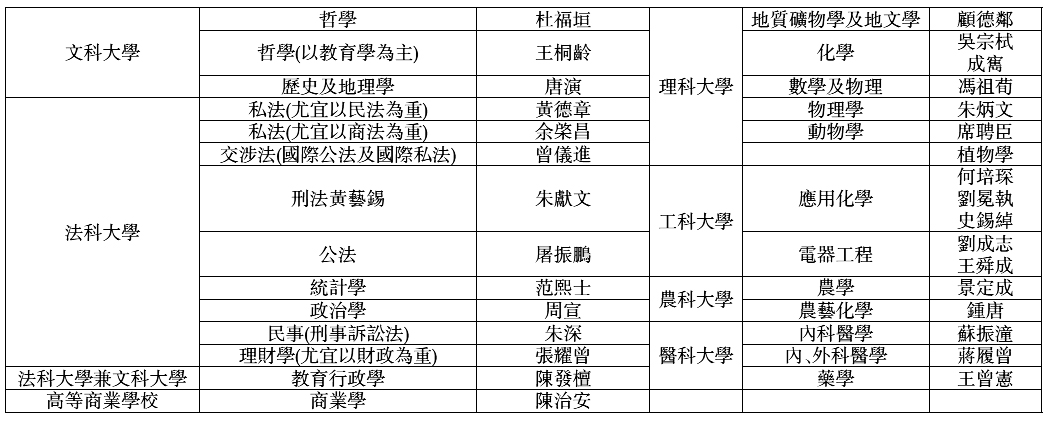

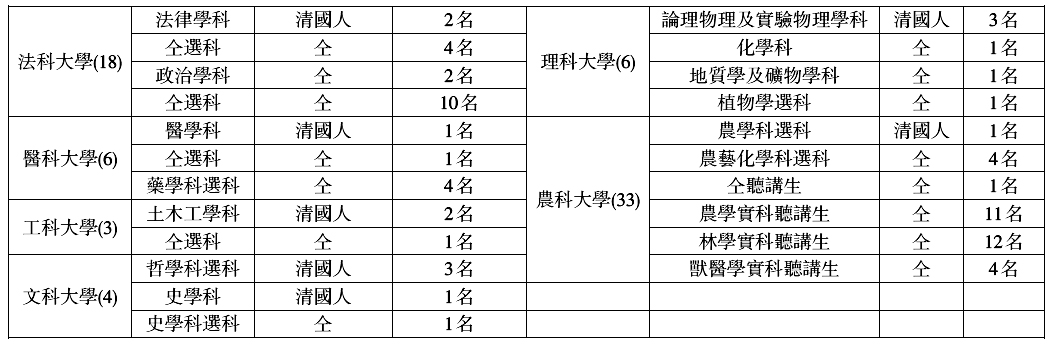

内容摘要:东京大学是日本最早成立的国立大学。本文以日本《文部省往来文书》为线索,集中探讨明治中期该校与近代中国间的关系,包括文科课程设置中汉学所占的地位,接受中国最早一批以黎科为代表的留日学生,张百熙派出的31名北京大学留学生,以及后来众多的中国留日学生在该校的系科分布,最后还分析了清水广次向贵族院议长上书,强调在推崇西学时,不应忽视天祖遗训及孔子四书六经。 关键词:汉学 张百熙 课程设置 黎科 作者简介:孔祥吉,美国哈佛大学费正清中国研究中心研究员。 东京大学是日本最早成立的一所国立大学,1877年由东京开成学校与东京医学校合并而成。这所大学的早期历史,可以追溯到江户幕府时期的昌平阪学问所、天文方、种痘所。它们分别代表了日本的儒学、兰学与医学等不同的学术流派。东京大学又是一所朝气蓬勃、学风严谨且充满创造精神的现代大学。它培养了朝永振一郎等十名诺贝尔奖得主,多次被评为亚洲第一。这所大学培育了为数众多的毕业生,活跃在日本政界、学界、企业界等许多领域。东京大学还是一所与中国有密切交往的大学。在东京大学档案馆里,保留了日本文部省与该校的往来公文。这些档案文献,真实地记录了该校与中国的学术渊源,以及彼此交往的一页页历史。 一、东京大学早期开设的有关中国之课程 中国与日本隔海相望,可谓近邻。两国间的文化交流,长期以来连绵不绝,未曾间断。早在隋唐时期,日本向中国派出人数众多的遣唐使,学习中国文化,融会贯通,促进自身发展。到了近代,日本又率先引进西学,派出为数众多的留学生,到欧美各国求学,收到了立竿见影的成效。然而,随着历史的发展变迁,中日两国经历了各自不同的道路。古老的中国,受封建专制制度的约束,发展十分缓慢,以至于到了戊戌变法时期,康有为提出以日本为师,并进呈《日本变政考》等书,乞采鉴变法以御侮图存。康有为在奏折中特别指出:“惟日本文字、政俗,皆与我同,取泰西五百年之新法,以三十年追摹之,始则亦步亦趋,继则出新振奇,一切新法,惟妙惟肖。”①但是,晚清时代的读书人大多不知道,明治维新后多年,日本大学尚把中国的语言、文学、史学、法学以及哲学等传统学问,仍然当作他们重要的必修课,列入章程,长期实行。 从东京大学档案馆所藏文部省审定通过的该校文科各年级的课程安排,可以清楚看出:东京大学在相当长的历史时期内,在努力推广西学的同时,仍然十分重视汉学的教育。在明治维新之后的相当长时间内,东京大学开设的课程中,仍然将中国的传统学问,置于相当重要的地位。即使到了甲午战争之后,这种状况仍未发生任何改变。 当时,东京大学汉学科目繁多,内容丰富。明治三十年十月十一日(光绪二十三年九月初五日),东京大学对文科各系课程作了一番调整,从中可以看出汉学所占比重。当时的汉学课程,包含内容十分广泛。据该校档案室所保存的与外务省往来文书记载,第一年级该校学生所开设的课程为:②  东京大学所开设的课程,当时是经过呈报文部省严格审定的。本科第一学年共开设了十四门课程,而与汉学有关的课程达到五门之多。其中,中国法制史在整个第一学年中,每周有三个小时,而日本本国的法制史,则尚未开设。中国历史课,在第一学年内,每周三小时,而日本的本国历史,每周仅一小时。相比之下,对汉学的重视,是显而易见的。 还需要说明的是,本文所引用的是明治三十年(1897)十月十一日以后的课程。这已经是甲午战争后的第三个年头,几乎与德国侵占山东胶州湾事件同时发生。其次,本文所引用的课程内容,没有明确说明这个课程安排究竟是针对该校哪个系科的,只是泛泛地说是东京大学该学年的课程安排。这可能与当时该校各科学生中,文科所占比例较大有关。 在同一份文件中,东京大学第二年级所开设的课程为:③  东京大学第二年级所开设课程较多,共有十八门课。其中,有关中国课程仍为五门,比例虽有所下降,但从中可以看出,该校对中国文史、哲学及法律等学科的重视。非常明显的例子是,中国法制史全年为每周三小时,而该校开设的法制史,全年每周才一小时。中国史每周两小时,日本的国史则为一小时。事物在比较中,才能加深认识,与其他相关课程比较,该校所安排的有关中国之课程,当时仍占有十分重要的地位。 文部省审定的东京大学第三年级文科所开设课程为:④  第三学年的课程数量大为减少,只有十二门。但是,有关中国的课程依然为五门。特别有趣的是,在大学第三年中,一、二年级所开设的外语课,有汉语、英语、德语、法语,可是,到了第三学年,除了继续开设汉语课,其余语种的课程,包括日语课在内,则一概没有列入语言类教学课程,可见对汉语之重视。另外,中国法制史在三个年级中,都有开设,每周讲授二至三小时,而其他国家,包括日本在内的法制史,只有一、二年级时每周一小时,到了三年级,则没有开设这门课程。日本对中国法制史格外重视,是不言而喻的。三年级每周课时总数为二十三小时,而有关中国的课程,则有八小时之多。由上述记载可以看出,东京大学早期课程中,汉学所占比重是很大的。 从以上外务省批准的东京大学三个年级的课程内容,可以清楚看出,中国哲学、法学、历史、文学以及汉语等所占课时,大约是全部开设课程的三分之一左右。明治维新运动以后的三十年,日本著名学府中,对有关中国内容的学科,仍置于如此重要的地位。 这种课程设置,一方面说明中国的古代文化源远流长,辉煌灿烂,有许多有价值的知识,值得世人尊重。另一方面也说明,日本对外来文化的求知若渴,见贤思齐,尤其是早年对中国文化的吸取。即使在甲午战争中,日本将清政府打得落花流水,却仍将汉学选为东京大学授课的重要内容。其中,最主要的原因,是由于受地域关系的影响,自古以来,日本已将汉文化的精髓,深深地融入到本民族的文明之中,成为其中难以分割的部分。 不过,这里还应该指出的是,日本文部省通过的东京大学必修中国文史哲法课程的具体内容,与当时中国国内莘莘学子所学的课程,则有很大区别。因为世界各国的优秀文化,都是日本学子们研究汲取的目标。而中国国内当时实行的,是从隋唐开始一直延续到清末,长达一千多年的科举制度。广大士子仍在八股文紧箍咒的约束之下,所学知识在很大程度上是为了应付科举考试,取得功名利禄。至于他们所学的内容,已经与世界发展潮流不相吻合,蹉跎岁月,学非所用。这种与封建专制制度相伴随的科举制度,严重阻碍了中国历史前进的脚步。 二、东京大学最早接受的中国留学生 在东京大学成立早期,曾有过零星的中国人在该校工作或学习。自戊戌维新之后,受变法思潮的影响,中国学生赴日留学的热潮逐渐兴起。特别是在经历了庚子义和团事件之后,思想开通的张百熙主持学部及京师大学堂的校务后,清政府的有关部门,开始重视向外国派遣留学生。许多被派往日本的留学生,都把东京大学作为自己的首选目标。 据明治三十三年(1900)日本文部省、外务省的有关外国留学生的档案记载,北洋大臣首先向东京大学派遣了以黎科为代表的头等、二等留学生各三名,这是来自中国的首批公派留学生。日本文部省文书课明治三十三年的第861号文件,记录了文部省对黎科等人的具体安排。文部省的公函称: 东京帝国大学总长,理学博士菊池大麓殿下: 别纸所附称黎科及另外五名,系清国北洋大臣向我国所派遣的留学生,分别从事政治、法律、物理、化学、农工科等专业的学术研究。现在该学生等于本学期在上述有关学科中,与贵校相关专业同学,一道听讲学习。外务省迭次来文,并承贵校允准安排,故谨向外务省作此回复。 文部省专门学务局长文学博士上田万年谨致(印) 明治三十三年四月七日 附言:本文所述留学生听讲文件,正木秘书官曾致丸山书记官,进行具体安排。⑤ 文部省在此项档案的附件中,还专门记载了北洋大臣所派遣六名留学生的姓名、年岁及籍贯。该文记曰: 头等学堂学生(三名),分别为: 黎科,二十岁,广东新会人; 张煜全,十九岁,广东广州府南海县人; 王建祖,二十一岁,广东番禺人。 二等学堂学生(三名),分别为: 张奎,十六岁,江苏松江府上海县人; 金邦平,十八岁,安徽徽州府黟县人; 周祖培,十八岁,江苏苏州府吴县人。⑥ 对于这批北洋留学生的学历,及其在东京大学所学专业,往来文书档案中亦有清楚登录: 黎科,为天津大学一级生,八年英语修了,学习土木科; 张煜全,为天津大学二级生,八年英语修了,学习政治科; 王建祖,为天津大学二级生,八年英语修了,学习政治科; 张奎,为天津大学四级生,五年英语修了,学习应用化学; 金邦平,为天津大学预备校一级生,四年英语修了,学习农科; 周祖培,为天津大学二级生,三年英语修了,学习政治科。⑦ 在北洋大臣派遣黎科等六人留学前后,南洋大臣也向东京大学派出六名留学生。而且,比北洋稍早,南洋大臣即开始与日本有关方面联系。据明治三十二年(1899)一月文部省致东京大学的公函称: 东京帝国大学总长,理学博士菊池大麓殿下: 此次清国南洋大臣,派遣龙记同清国的留学生章宗祥外五名,分别从事政治、法律等学科研究。他们将进入学校相当专业修学,外务省专门为此事来文,故向贵校提出。 文部省专门学务长文学博士上田万年谨致 明治三十二年一月二十六日⑧ 文部省附件开列了这六名留学生的详细情况: 章宗祥,年二十一岁,浙江人; 雷奋,年二十岁,江苏人; 胡礽秦[泰],年二十一岁,江苏人; 杨荫抗(杭),年二十一岁,江苏人; 杨廷栋,年十九岁,江苏人; 富士英,年十九岁,浙江人。⑨ 同年5月5日,文部省专门学务长上田万年再次致函东京大学校长,重申南洋的章宗祥等人,将同黎科等人一起,于同年9月起,开始在东京大学上课听讲,并再次附上章宗祥等人的年龄籍贯等简单情况。文部省并将东京大学已作安排的情况向外务省通报。⑩ 然而,南洋大臣所派遣的这批学生,似乎不像北洋那样顺利。这六名留日学生中,其中有四人在开学不久,即提出希望转往其他私立大学的申请。文部省专门为此事致函东京大学,该函称: 东京帝国大学总长,理学博士菊池大麓殿下: 清国南洋大臣所派遣的留学生章宗祥外五名,在贵校听讲入学,在此前的文件及照会中曾经谈妥。今据该学生本人之希望,除章宗祥及胡礽秦[泰]仍在高等学校外,其他四人希望转入私立学校。现据外务省来文,特向贵校转知。 文部省专门学务局文学博士上田万年谨致 明治三十二年十月四日(11) 菊池校长根据这些留学生之要求,分别通知了该校所属的法科大学、工科大学及农科大学,办理了他们的相关转学手续。在北洋大臣与南洋大臣最早派出的十二名留学生中,除了金邦平一人来自安徽徽州府之外,有来自江苏省的六人,广东省的三人、浙江省的二人,几乎全部来自开风气之先的沿海省份。这反映了中国当时内陆省份之闭塞,与沿海相比,发展很不平衡的状态。 南北洋大臣所派遣的十二名留学生中,涌现了不少杰出人才:黎科到日本不久,即加入了革命党人的行列,他在与唐才常一起,在领导自立军起义的过程中,都献出了自己宝贵的生命;此外,张煜全后来曾经担任过清华大学校长;王建祖民国初年则担任北京大学教授兼法科学长;张奎则成了中国人攻读应用化学科的第一人。其余如杨廷栋、杨荫杭、雷奋等,在东京期间即倾向孙中山领导的革命运动,曾参加主持《译书汇编》月刊。这是留日学生创办最早的刊物之一。该刊编辑方针“以政治一门为主”,“专译欧美日本著名硕儒所著政治专门之书”。该刊出版后,在国内外传播甚广,对于读书人觉醒起了很大作用。 三、京师大学堂一次性派往东京大学31名留学生 在评论东京大学与近代中国的关系时,还不能不论及光绪二十九年(1903)京师大学堂一次性派出了三十一名留学生,前往东京大学的不同系科留学。这是中国近代教育史上的一件大事,也是晚清历史上向同一所外国大学派遣留学生最多的一次。 此事由当时的管学大臣张百熙倡导而成。张百熙,字埜秋,亦称冶秋,室号潜斋,湖南长沙人。张氏同治十三年(1874)中进士,以成绩优异,留翰林院继续攻读,光绪二年(1876)散馆,授职编修。而后又出任山东、四川、广东等省考官及学政,并曾担任内阁学士兼礼部侍郎、都察院左都御史、工部尚书、吏部尚书、管学大臣、户部尚书、邮传部尚书等职,是京城翰林院中为数不多的思想开通、倡导变革的人物。 张百熙早年即留意西学,尤其是在广东等处担任学政期间,眼界大开,遂力主更张旧制,引进西学。在百日维新时期,全国二十多位学政中,唯一出面支持变法并向清廷举荐康有为的学政,就是张百熙。政变后,他因此而受到朝廷惩处。庚子义和团风暴过去一年多之后,张百熙回京任职,且担任管学大臣,主持京师大学堂事务。上任不久,张百熙经过一番思考与比较,提出向东京大学派出三十一名留学生的计划。这在当时中国是一个颇具影响的事件。 光绪二十九年十一月初三日(1903年12月21日)张百熙奏: 计自开学以来,将及一载。臣等随时体察,益觉资遣学生出洋之举,万不可缓。诚以教育初基,必从培养教员入手;而大学堂教习,尤当储之于早,以资任用。臣等忝膺学务,夙夜焦思……亟应多派学生分赴东西洋各国,学习专门,以备将来学成回国,可充大学教习,庶几中国办理学堂尚有不待借材,操纵自如之一日。早为之计,应用无穷;及今不图,后将追悔。现就速成科学生中……选得共三十一人,派往日本游学,定于年内起程。……日本学费轻省,往返近便,故派数较多。 张百熙的奏章递上之后,得到批准。清廷所颁布的谕旨称:“上谕军机大臣等,本日张百熙等奏,选派学生前赴东西洋各国游学一折,师范学生最关紧要。着管学大臣择其心术纯正、学问优长者详细考察,分班派往游学。”(12) 管学大臣及管理京师大学堂事务的张百熙,不顾守旧派的阻挠,强调借鉴日本的经验,推行西法。在他的主持下,迅速安排由京师大学堂派遣章宗祥,带领新选拔出的三十一名学生,来到他曾经刻苦攻读过的母校东京大学留学。如此人数众多的留学生,一齐来到东京大学留学,在中国教育史上可谓是一件破天荒的大事。 日本驻北京公使内田康哉负责联络此事。他在致外务大臣小村寿太郎的第119号公函中,详细列举了这些留学生在东京大学所选择的系科及所修专业,内田康哉的报告称: 关于京师大学堂派遣留学生修学分科之文件。 外务大臣男爵小村寿太郎殿下: 此次京师大学堂委派大学堂教习章宗祥,带领三十一名留学生,前往本国留学。昨天(1903年12月28日)管学大臣张百熙、荣庆,专为此事来照会,称这批留学生抵达本国后,首先应学习语言文字,及学习最为重要的普通课程。然后,到明年九月中,进入高等学校学习。俟毕业后,再正式进入帝国大学,按照分科表所列各专业分科学习。 关于这些学生的费用,每个学生一年四百两,由清国政府相关部门统一筹给。此次仅京师大学堂一处,即派出如此众多的学生,实属创举。留学生们亦深深感谢帝国政府之好意,请外务省向文部省予以转达。 又,此批学生到达本邦后,依管学大臣之意,应从严予以教训监督,以使其成才,亦请向外部大臣转达。 在清特命全权公使内田康哉谨致 明治三十六年十二月二十九日(13) 内田康哉此文,还附有一件此次京师大学堂前往东京大学的《派定留学日本学生分科表》。该表记载:(14)  需要说明的是,内田康哉给日本外务大臣小村寿太郎的报告,所附的分科表,开列了中国留学生分别在文科大学、理科大学、法科、农科、工程、医科等大学学习。此处的大学,实际上是指东京大学的不同系科。 京师大学堂的三十一名留学生抵达东京后,全部由东京大学的不同单位负责接待与安排他们的生活与学习。在经过一段时间的日语培训后,他们很快进入东京大学的不同系科,与日本学生一起听讲学习。总的看来,这些留学生在日本受到了比较正规与严格的教育,他们大多经过了同日本学生一样的学年考试,留学时间比较长,通常都在三年至五年或更长些,许多人都取得了卓越成绩。在张百熙派出的这三十一名留日学生中,有的成了领导辛亥革命的骨干,有的则成了所学科目的著名专家或学者,对中国革命和建设事业作出了非常突出的贡献。 如此次派出的陈发檀,海南海口市灵山镇东头村人,获选派往东京大学攻读法律。在日本留学期间,除了刻苦攻读教育行政外,还钻研法律知识,秘密参加孙中山的革命活动,并成为同盟会成员,宣统元年后归国,辛亥革命爆发后,立即加入了孙中山领导的革命活动。孙中山就任中华民国临时大总统后,陈发檀担任孙中山秘书,参与临时约法的制定,1913年当选国会议员。 另一位被派往日本的留学生景定成,字梅九,山西省安邑人,在日本留学期间,于1906年加入同盟会,积极参加留日学生的革命宣传,参与创办《第一晋话报》及《晋乘》,传播革命思想。宣统二年归国后,在北京又创办了《国风日报》,揭露山西省巡抚丁宝桢胡作非为,激起民愤。辛亥革命爆发后,山西军政府委任他担任政事部长,并随温寿泉率民军南下作战。辛亥革命胜利后,担任山西省稽勋局长,被选为国会议员。民初又极力反对袁世凯称帝,以《国风日报》为阵地,揭露袁世凯的狼子野心,倒行逆施。袁世凯恼羞成怒,下令逮捕景定成,查封《国风日报》,直至袁世凯死后,方被释出狱。 还有一位被选中派往日本的留学生王桐龄,号峄山,河北人,曾两度赴日留学,于1912年毕业于东京大学文学系,获文学学士学位。归国后担任北京高等师范学校教务主任。北京高等师范学校改为北京师范大学后,出任教授;中华人民共和国成立后,在清华大学、北京大学等校任课,先后担任中国史、东洋史课程,并创办志成中学,为中国教育事业作出重要贡献。 四、关于清水广次的上书 庚子之后,中国留学生纷纷前往东瀛,向近邻日本学习取经,留学生人数迅速增多。然而,笔者在东京大学所保存的文部省所来文书中,却发现了一位呼吁日本加强学习孔子所傅经典的奇特老人。他就是家住东京六本木的清水广次。清水在向贵族院议长德川家达的上书中,提出了一些与众不同的请求。其上书称: 上贵族院议长德川家达书。 天祖的遗训,教育敕语,孔子傅四子六经,学问规矩,以敦风俗。国家治安,唯在彝伦。维新以来,工艺诸学大进而伦常扫地,今民间情态巨变,风俗紊乱,人情轻薄,有道诸士,慨叹不已。 今陛下神虑,颁明治三十三年教育敕语。斯道德教育本统祖宗遗训,以为规矩,德性敦厚,才学纯正,国家实用,往古列圣感化,懿风美迹。 明治四十二年(1909)二月,东京市麻布区六本木町十五番地。 清水广次,弘化三年十二月二十六日生。(15) 清水广次在上书中,一开头即称“天祖的遗训,教育敕语,孔子传四子六经,学问规矩,以敦风俗”。这里的“四子六经”,在中国通常称为“四书五经”。此书乃是指中国传统的儒家经典书籍。其中的四书,又称四子书,即指《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》。五经则是指《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》和《春秋》。 清水所提出的“四子六经”,有何依据?经笔者考察,所谓“六经”,乃是战国时期所用的说法。这种说法,在《庄子》一书中,有明确的记载。《庄子》外篇,天运第十四中,有如下记载: 子谓聃曰:丘治《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六经,自以为久矣,孰知其故矣。以奸者七十二君,论先王之道而明周、召之迹,一君无所钩用。甚矣,夫人之难说也,道之难明邪? 聃曰:幸矣,子之不遇治世之君。夫六经,先王之陈迹也,岂其所以迹哉!(16) 据此可知,清水广次的所谓“四子六经”,乃言之有据也。 当然,“四子六经”并不是清水广次个人的见解,而是当时日本学界的观点。为什么日本不是像中国一样流行“四书五经”的说法,而是“四子六经”,这似乎是一个应该深入探讨的课题。 清水广次的上书,是明治四十三年二月呈递给国家的决策者之一贵族院议长德川家达的。此书并没有寄给东京大学。然而,在次年文部省寄给东京大学的文书中,却包含有清水广次的上书。这是否说明了清水广次当时所提意见,受到日本政府某种程度的重视?或者说,文部省认为,清水广次的上书,对于东京大学的教育,有一定的参考价值,因此,才于明治四十三年,由文部省下达给东京大学。 当时,日本之教育,从上到下推崇西学与欧美器物,而忽略了对学生的道德教育,以致造成了“风俗紊乱,道德轻薄”。清水广次将孔子的教诲与日本祖训结合起来,认为是国家长治久安之策。这种看法并非偶然,因为二者均将儒学作为其主要内容。 五、光绪三十四年中国留学生在东京大学的系科分布 清末,许多青年学生前往日本东京大学留学。在东京大学档案馆中,还保存着一份光绪三十四年(1908)在该校学习的中国留学生人数统计:(17)  根据以上档案记录,中国人在东京大学留学生的总数为70名。 在这些留日学生中,几乎有一半选择农林学科,多达三十三人,法科有十八人,理科工科及医药三科有十六人,选择文科才四人。这种对所学专业的选择,反映了当时中国国内对各学科人才的需求状况。 东京大学与晚清中国的关系,除了以上所述史实外,还有一些内容值得关注: 譬如,明治四十二年(宣统元年)日本准备与英国举行一次日英联合博览会,东京大学选送三件珍奇物品。这三件贵重展品均与中国有关:其一,《清国建筑写真》,凡三册;其二,《清国洛阳龙门西山全图》一卷;其三,《清国遗迹指掌图》一卷。东京大学将这些展品送到文部省后,文部省次官冈田良平专门致函东京大学相关负责人称:“贵校预定参展物品,已送达文部省,并在本省展出部分展品以供观览。这次参展的珍品,在东京颇受好评。明年一月五日,这些展品即将搭便船由横滨出印度洋,发往英国展出。”(18) 其次,东京大学档案中,还有根据湖南巡抚岑春煊及长实盐法道朱延熙的要求,在该校毕业生中选拔了优秀生在湖南省作翻译。根据文部省的指示,东京大学于明治四十二年元月挑选了三位中国留学生,他们分别是: 一,(出生地缺)土木工学科第一级生施恩曦,明治四十四年七月卒业,光绪六年四月二十三日生(明治十三年五月十八日生);二,浙江绍兴府余姚县双河,土木工学科第一级生毛毓源,(明治十九年七月十日生);三,直隶省遵化玉田县石旧巢村,土木工学科撰科生孙庆泽,本年七月选科修了,(明治十七年十月生)。(19) 此外,该校还保存有台湾省学生李春生在该校申请学位的记录。明治四十二年二月六日,李春生提出申请学位请求,东京大学在向文部省提交的文书草稿中,开列了李春生所提交的毕业论文目录,包含有:“一、东西哲横;二、泰东哲学家李公小传;三、天演论书后。”(20) 这些东京大学收藏的档案内容,充分说明该校的确是一所与晚清中国有着密切交往的大学。 注释: ①孔祥吉:《康有为变法奏章辑考》,北京:北京图书馆出版社,2008年,第186页。 ②③④东京大学档案室藏:《文部省往来文书》,明治30年。 ⑤⑥⑦东京大学档案室藏:《文部省往来文书》,明治33年。 ⑧⑨⑩(11)东京大学档案室藏:《文部省往来文书》,明治32年。 (12)朱寿朋:《光绪朝东华录》,北京:中华书局,1958年,第5册,第5113页。 (13)(14)东京大学档案室藏:《文部省往来文书》,明治36年。 (15)东京大学档案室藏:《文部省往来文书》,明治43年。 (16)庄周:《庄子》,外篇。 (17)(18)(19)(20)东京大学档案室藏:《文部省往来文书》,明治42年。 本文原载于《澳门理工学报:人文社会科学版》2018年第1期。 (责任编辑:admin) |