|

《论语·季氏》中有这样一则:

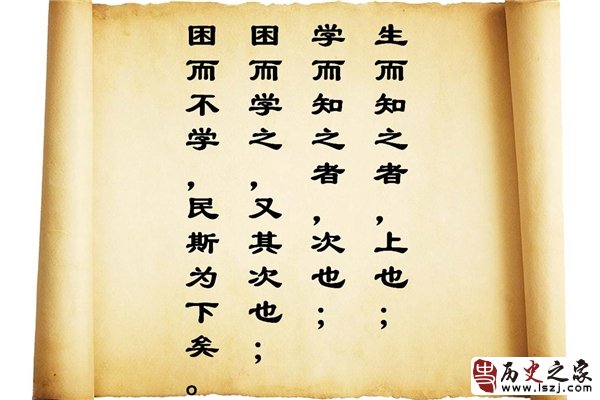

孔子曰:“生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣。”

在这里,孔子谈论的是学习问题。他把人对于知识的追求分为四个不同的境界:“生而知之”、“学而知之”、“困而学之”、“困而不学”,这几个境界按照由高到低,由难到易的顺序排列。

所谓“生而知之”,就是指不必经过学习,生来就知晓知识,这是一种理想状态,因而即便达不到也不必自怨自艾;“学而知之” 指善于主动发现自己的无知与不足,然后通过学习提升自己;“困而学之”指平时用不到的时候就不学习,等到遇到困难,才为了解决问题而去学习,不失为“退而求其次”的一种选择;而“困而不学”则是我们都应当避免的。

孔子虽然把“生而知之”归为上等,但他认为“生而知之”的境界,不是任何人都可以达到的,他也从不认为自己属于这类人。他曾说,“我非生而知之者,好古,敏以求之也”,即自己也是因为爱好古代文化,经过学习之后才知道的。他希望人们勤奋好学,以学为乐,而不要等遇到困难再去学习。

《论语》开篇就说“学而时习之,不亦说乎”,而后又提“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”、“发愤忘食,乐以忘忧”……为什么学习能给孔子带来如此的快乐,让他宁愿做“学而知之”而非“生而知之”者?

学习的快乐是多层的。不同于我们今天将其看作一件单调的事,在古时,“学”与“习”是两层意思:“学”是获取理论知识;“习”是通过实践践行理论。“学习”一词,就是“知行合一”。

“学”之乐在于反复的学习、思考与实践,以及随之而来的觉悟。这样一个通过自己努力对知识由迷惑而明白,由模糊而认清的过程,能给人带来无限的满足。

“习”亦有其乐趣。通过实践在生活中把知识转化为能力,验证所学内容被真正消化吸收而“转识成智”,所学知识是真正落到实处而“学以致用”,所学经历能真正指导人生而“修己达人”,这就是继续学习的动力。

或许这就是孔子为什么愿“学而知之”而非“生而知之”的原因:求知的快乐,往往是走过低回蜿蜒的求索、历经曲径通幽的艰辛,而后才能逐渐深入体会到的。

(责任编辑:admin) |