【社科专访】西南民族大学王启涛:孜孜矻矻推进吐鲁番文献整理研究

http://www.newdu.com 2024/10/06 07:10:31 未知 曾江 参加讨论

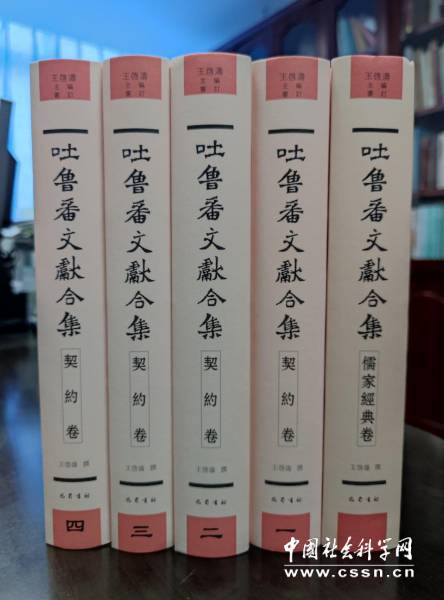

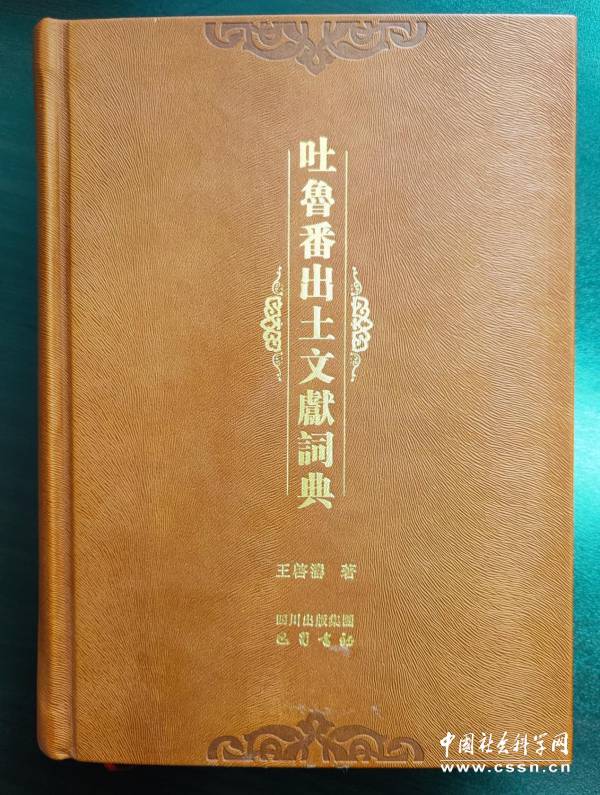

【学者简介】王启涛,1965年生,四川仪陇人,教授,博士生导师,现任西南民族大学中国语言文学学院院长、西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所所长、四川省重点中华文化研究院——藏羌彝文化研究院院长、《西南民族大学学报》主编、《民族学刊》主编、《吐鲁番学刊》主编、《中国语言学研究》主编。王启涛教授在中华书局、科学出版社等出版学术著作12部,在《中国语文》《民族研究》《中国史研究》等发表论文130篇,曾获得北京大学王力语言学奖、高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖,全国优秀古籍图书奖一等奖,是享受国务院特殊津贴专家、国家民委首届领军人才、中国民族古文字研究会副会长、国家社科基金重大项目首席专家、中宣部马克思主义理论研究和建设工程重大项目首席专家。 吐鲁番学与敦煌学堪称双璧,数量浩繁的吐鲁番文献,忠实地记载了古代丝绸之路各民族的历史脉动。由西南民族大学中国语言文学学院院长、西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所所长王启涛教授主持的国家社科基金重大项目《吐鲁番文献合集·校注·语言文字研究及语料库建设》,对海内外公私机构收藏的吐鲁番文献进行全面深度整理与研究,对百年来吐鲁番学学术史展开全面回顾与总结,整个项目最终将形成20卷、3000万字的学术成果,目前已经出版《儒家经典卷》和《契约卷》,而《书信卷》和《医药卷》也即将付梓,《法典卷》《诉讼卷》已经完稿。王启涛教授近日接受中国社会科学网专访,谈相关学术工作开展情况。王启涛表示,吐鲁番学有一百余年的历史了,在他看来,当前应从三方面推进吐鲁番学:进一步加强吐鲁番出土文献的普查、公布、整理和数字化;进一步加强考古学、文献学与历史学三者相结合;实现汉文献与民族文献打通。  西南民族大学王启涛教授查阅吐鲁番文献资料。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 拜师学艺:从天府之国到西子湖畔 中国社会科学网:吐鲁番学已走过百余年学术历程,当前学界正进一步展开系列学术工作和探讨。您承担的《吐鲁番文献合集》等工作立项以来受到相关学界关注。谢谢您接受中国社会科学网专访,分享相关研究和思考!首先请介绍下您的求学治学经历,特别是您是从什么时候开始决定投身并扎根吐鲁番学的。 王启涛:我今年55岁,有时候真有《离骚》里的那种感叹:“老冉冉其将至兮,恐修名之不立。”人的年龄越大,就越怀旧。从读书到工作,我得到很多老师的帮助,无论是语言文字学界的老师们,还是历史学界和考古学界的老师们,他们对我的关怀和支持,恩重如山。 我读初中和高中都是两年制,所以在1980年15岁时就进了大学,这所大学就是四川师范学院(后来的四川师范大学)。俗话说,好的老师会影响学生一辈子,此话一点不假。当我在校园读书有些迷茫不自信时,大二的时候突然来了两位重量级的老师,一位是李恕豪老师,一位是刘志成老师,他俩都是复旦大学刚刚毕业的硕士。李老师是吴文祺、濮之珍先生的硕士,教我们训诂学和音韵学;刘老师是复旦大学张士禄先生的硕士,教我们文字学。两位老师当时已经卓有成就,如今都是优秀的语言文字学家,李老师叫我读书一定要“杂”,刘老师教我做学问一定要“精”。由于有两位老师陪伴我的大学生活,数十年后,留在我记忆中的青春岁月全是美好的。  自上而下分别为王启涛1981年读大学时在成都杜甫草堂;四川大学1999级博士生学位论文答辩;2018年在新疆吐鲁番学术考察。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 读硕士阶段,我的导师是郭诚永先生,他是一位杰出的文献学家,是蜀中名宿庞石帚先生的弟子,而庞先生也是项楚先生的老师,这样算来,郭先生与项先生是同门。郭先生生前经常给我讲,他最佩服的学者有四位:章太炎、王国维、陈寅恪、钱锺书。他和庞石帚先生共同撰写的《国故论衡疏证》,已由中华书局出版,这是章黄国学研究的名著。郭先生还是《文心雕龙》研究专家,我的硕士论文《论文心雕龙的训诂思想》是先生手把手辅导写出来的,后来经过充实,以《魏晋南北朝语言学史论考》为书名出版。郭先生是土生土长的成都人,颇有闲云野鹤之风,烟酒茶样样不离,特别喜欢蹲老成都茶馆,受他的影响,我也养成了在茶馆看书的习惯,读研究生的时候,有很多学术经典都是我在茶馆里读完的。另外,对我影响大的还有一位老先生,他就是汤炳正先生。老先生曾经担任过中国屈原学会会长,是一位大学者,先生的辈分很高,是章太炎先生的弟子,但待人特别谦和,奖掖后生更是不遗余力,在学术界留下不少佳话。先生虽然不是我的硕士生导师,但辅导我的学业贯穿了硕士阶段。汤先生反复教诲我:做学问要以语言文字学立身,以考古学和历史学、文学立家。直到现在,先生那一口浓浓的山东口音,还回响在我的耳际,那么娓娓道来,那么语重心长,真是如沐春风呀。 1999年,我报考了四川大学董志翘先生的博士生。我的博士论文题目《中古及近代法制文书语言研究》是董老师定下来的,我把语料考察重点放在敦煌吐鲁番契约上。毕业的时候,我本来打算在川大换一个学院做博士后研究,但董老师为此事与我谈话到凌晨一点,老师语重心长地对我讲:“启涛,我建议你到远一点的地方去。俗话说‘四川人在川一条虫,出川一条龙’,从古到今的四川人,只有走出四川才能有所作为。”我清楚地记得谈话的那晚正是阳春三月天,第二天老师就离开成都去南京师范大学履新了。后来,董老师又把我带到浙江大学开会,在西子湖畔面见张涌泉老师,他对张老师说:“涌泉兄,交给您,拜托了。” 2002年金秋,我终于去了有三秋桂子、十里荷花的浙江大学,跟随张涌泉老师从事博士后研究。记得到校后的第二天,张老师就约我去他办公室谈博士后出站报告的题目。当时发生了有趣的一幕:张老师问我做什么题目,我连续说了四个与敦煌学有关的题目,全被老师否定,张老师只说了两个字“不行”。我当时已经有些绝望了,一抬头,猛然发现张老师办公室书架上放着金黄色四卷本《吐鲁番出土文书》,便脱口而出:“吐鲁番”。张老师竟立刻表态:“行”。直到今天,我也没有问张老师个中缘由,但在近20年前,张老师就希望我瞄准吐鲁番文献进行整理与研究,足见他的学术洞察力和前瞻性了。中午张老师请我吃饭,他谆谆叮嘱我:“你就把吐鲁番文献做透吧,要做传世之作,要做集大成之作。”这些年来我很愧对老师的要求和愿望,我只有在今后不断努力来弥补了。  自左至右分别为,王启涛与读硕士时的导师四川师范学院郭诚永教授合影,与读博士时的导师四川大学董志翘教授合影,与博士后导师浙江大学张涌泉教授合影。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 浙江大学给我至深的印象还有两点,一是师生特别勤奋。我们每天都要去办公室和张老师一起上班看书写作,风雨无阻,张老师本人的小办公室就在我们大办公室的隔壁,有什么问题我们去问他,他马上放下手中的活儿,给我们讲到满意为止。我的同门荒见泰史教授对我说,浙江大学的这种拼劲儿,连日本的一流大学都不一定赶得上。二是师生之间相互切磋。我的出站报告《吐鲁番出土文书疑难词语考释》初稿写好后,张老师先拿给我的师妹张小艳阅改,因为此时小艳的学问已经做得相当好了,小艳改了后,张老师把我叫到他身边,在西溪校区办公室连续三天彻底修改。时值寒假,杭州的冬天真冷呀,窗外风雪交加,室内又无空调,我都被冻得快坚持不住了。张老师一边改,一边讲,那刻骨铭心的三天啊,真是胜读十年书。 所以,我的求学历程是在成都和杭州这两个蜀学和浙学的基地中进行的。季羡林先生曾经指出,四川大学和浙江大学是从文献学角度研究敦煌吐鲁番学的两个学术重镇,我能够在这两所学校完成博士和博士后阶段的学习,真是三生有幸。我在庆幸的同时,也萌生将蜀学和浙学的同异做一个比较的想法,并发现那是一件颇有意义的事情,我今后将撰文畅叙我的切身感受。但两地直接教诲或间接影响我的老师们,都是高山仰止,景行行止,永远赢得我的尊敬。 在求学之路上,我还要特别感谢我的两位太老师,一位是张永言先生,他是董志翘先生的老师,一位是项楚先生,他是张涌泉先生的老师。在张先生的晚年里,我常常去他的病榻前,听他谈黄文弼当年在西域考古的学术影响,请他帮我写国家社科基金项目申请书推荐意见。而我的博士后出站报告评审意见,是项先生受张老师之托为我写的,项先生出席我主持的国家社科基金重大项目《吐鲁番文献合集》开题仪式,并发表热情洋溢的讲话。每每想起这些温暖人心的情景,都让我热泪盈眶。  王启涛与四川大学杰出教授项楚先生夫妇合影。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图  王启涛在四川师范大学求学时向汤炳正先生请教。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 四个突破:吐鲁番文献的分类、整理、研究、传承 中国社会科学网:您主持的国家社科基金重大项目《吐鲁番文献合集·校注·语言文字研究及语料库建设》开题以来,一直受到学界关注,目前已出版《儒家经典卷》和《契约卷》。请您介绍下《合集》在体例上有哪些突破? 王启涛:我们认为,《吐鲁番文献合集》有以下4个方面的突破。 第一,按照体裁和内容对吐鲁番文献进行分类。面对浩繁的吐鲁番文献,我们应该怎样分类呢?当年唐长孺先生主编的图录本《吐鲁番出土文书》按照墓葬和年代进行分类,这当然是完全正确的,对于文书的定名、断代都具有极为重要的作用。现在我们按照体裁和内容,同时兼顾墓葬和年代因素,把吐鲁番出土文献分为20类,也就是:《儒家经典卷》《诸子卷》《文学卷》《道经卷》《佛经卷》《类书卷》《语言文字卷》《契约卷》《书信卷》《医药卷》《诉讼卷》《法典卷》《史籍卷》《军事卷》《行政卷》《经济卷》《地理交通卷》《教育卷》《科技卷》《砖志衣物疏卷》。现在已经出版了《儒家经典卷》和《契约卷》,《书信卷》和《医药卷》即将付梓,《诉讼卷》和《法典卷》已经完成。这样做,主要是为了同行和读者使用的方便。 第二,通过集注形式对吐鲁番出土文献进行深度整理。据当年参加唐长孺先生主编《吐鲁番出土文书》课题组工作的朱雷先生、程喜霖先生介绍,课题组在整理吐鲁番出土文书时,也曾打算对这些文书进行全面注释。从王素先生公布的早期资料可以看出,这些注释是相当精彩的。但是,当时唐先生和他的团队为了让学术界尽早见到这些吐鲁番文献以便展开多学科的研究,决定尽快推出这些文书的图文对照本,所以没有附上详细注释。即便如此,我们今天从图录本《吐鲁番出土文书》中为数有限的《注释》或说明性文字可以看出,这些注释都是非常精到的。如今,30年过去了,我们完全可以实现前辈学者的心愿,对吐鲁番出土文献进行详细的注释。我们注释的对象,包括吐鲁番出土文献的名物词、术语词、古语词、俗语词和俗字、写本标识符号和行款格式,同时还涉及典章制度、历史细节,这实际上就是阐释学的工作。说到阐释学,我最敬佩的学者是钱锺书先生。钱先生是学术大师,对多学科多领域的影响巨大,但在我看来,钱先生首先是一位文献学家,他撰写的《管锥编》《谈艺录》,其实首先是文献学方面的经典巨著,无论是文字音韵训诂、还是版本目录校勘,他样样在行。钱先生擅长从某一点出发,尤其是喜欢从语言文字角度入手,展开百科全书式的、上穷碧落下黄泉式的深广研究,学贯中西,古今打通,既有描写又有解释,既有归纳又有演绎,从而解决了多学科的问题。我在撰写《吐鲁番文献合集》各卷的“校注”内容时,在体例上向钱先生学习,其中有些条目只有三言两语,但有些条目长达数页,这主要是因为涉及的问题如果前贤时彦没有研究或没有解决,我作为后来人应该拓展,所以一气呵成全写了出来,如果单独成篇,也可算是一篇学术专论吧。比如我在《契约卷》中对“目”“翟”二姓人士的注释条目中,把“目”“翟”二姓在吐鲁番的身份职业和活动轨迹梳理了一遍,后来这一部分内容以《“目”“翟”二姓与粟特关系新证》为题,在《民族研究》2017年第1期上发表。又比如我在《诉讼卷》中对法制文书和官文书中的句首语气词“但”的注释,统计和分析了“但”在吐鲁番文献中表谦敬的用法,这一部分内容以《再说表谦敬语气的句首词“但”》为题,在《中国语文》2016年第6期发表。由于这些年我一直忙于《吐鲁番文献合集》的写作,所以在学术刊物上撰写和发表文章较少,今后争取两者兼顾。 第三,通过整理和研究两个层面传承吐鲁番出土文献。我刚开始撰写《吐鲁番文献合集》时,朱雷先生就叮嘱我:“你不能只是整理,还要做研究,两者可以相互促进,相得益彰。”正是秉承朱老师的意旨,我将《合集》每卷分为上下编,上编是“研究编”,下编是“校注编”。比如,《契约卷》共计260万字,上编分为五章,第一章:吐鲁番契约与国家法律的关系;第二章:吐鲁番契约的分类,第三章:吐鲁番契约的汉语史价值;第四章:吐鲁番契约的语言特点;第五章:研究吐鲁番契约文献的方法。下编是吐鲁番契约校注。又比如,《儒家经典卷》共计80万字,上编共分二章,第一章:古代吐鲁番经学繁盛的原因。第一节,古代吐鲁番的汉族移民;第二节,古代吐鲁番的汉文化及其河西因素;第三节,古代吐鲁番的汉文化及其北魏因素;第四节,教育的原因;第五节、从墓志、蒙书和人名、地名看高昌国与唐西州时期人们的经学素养。第二章:儒家经典在吐鲁番的传播。下编是吐鲁番出土儒家经典校注。 第四,全面总结百年来吐鲁番学术史。我们在《合集》各卷的“题解”部分介绍每件文书的墓葬背景、收藏地和图版发布论著,“研究文献”部分罗列海内外学者对此件文书的研究论著,这是一项带有学术史性质的工作。  国家社科基金重大项目《吐鲁番文献合集·校注·语言文字研究及语料库建设》开题报告会暨“走向未来的吐鲁番学”国际高峰论坛2018年11月在成都举行。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图  《吐鲁番文献合集》之《儒家经典卷》《契约卷》由巴蜀书社出版。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 探源溯流:将吐鲁番文献与秦汉简牍合观 中国社会科学网:您能介绍一下即将出版的《吐鲁番文献合集·书信卷》吗? 王启涛:目前《吐鲁番文献合集?书信卷》即将出版,共计120万字。《书信卷》共收录西域出土汉代至清代书信900余件,包括楼兰出土的汉晋书信,吐鲁番出土的高昌书仪,吐鲁番和楼兰、和田、库车出土的唐代书信,吐鲁番出土的元代和清代书信,可以说是蔚为大观。 以前学界谈中国书信史,在魏晋时代下功夫颇深,尤其是以二王杂帖为研究重心,这当然没有错,但我们在对西域出土书信进行全面研究之后,在此基础上进行了探源,才发现中国书信的基本格式在秦代已经奠基,在汉代基本完善,在魏晋时代已经达到顶峰了。学术研究,一定要探源溯流,其中探源更加重要,因为它让我们知其然更知其所以然,我认为追寻中国书信的源头,一定要上溯秦汉。为此,2020年疫情期间,我把秦汉简牍基本上读了一遍,收获真是颇多。我深深感受到:中国书信的早期范本就保存在秦汉简牍里,有了秦汉简牍的认知基础,再来识录和校注西域出土的书信,就轻松多了。由此也得出一个感受:从事吐鲁番学研究,一定要有秦汉简牍学的基本功。 书信是一种百科全书式的文体,从中既可以考察国家民族的法令或行政,还可以洞见家庭私人的琐事或情感,这对于我们研究一个时代的“大传统”与“小传统”都具有重要作用,真是雅俗共赏。同时,书信还具有极高的礼学价值、文学价值、语言学价值、书法价值。在吐鲁番出土的唐代书信中,有数件是前方征战的士兵写给后方的家人的,如2004在阿斯塔那396号墓出土的《唐开元七年(719)洪奕家书》,就是即将远征北庭的士兵给后方家人的信,字里行间,充满着无尽的思念,信中这样写道:“少々向西,无日归迴之日,洪奕今身役苦,终不辞,唯愁老彼。今者关河两?(碍),夙夜思惟,根(恨)不自死。关河两?(碍),制(?)不由身。”如果将这些家信与《诗经》《楚辞》中的征人与骚人篇什互读,与里耶秦简中的秦士兵黑夫与惊的家书《黑夫木牍》互观,与汉乐府诗、南朝的《恨赋》《别赋》和唐代的边塞诗相互鉴,就会有非常立体性的效果。  2009年王启涛教授在中央电视台《百家讲坛》主讲《李冰和都江堰》。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 辨章学术:把《吐鲁番学大辞典》编成一部学术史 中国社会科学网:除了《吐鲁番文献合集》外,您还在忙哪些方面的工作? 王启涛:除了忙《吐鲁番文献合集》外,我近年还完成或推进两项工作:一是主持编纂《吐鲁番学大辞典》,二是修订《吐鲁番出土文献词典》。 《吐鲁番学大辞典》共计400万字,我们组织了全世界10个国家的100名学者,撰写1000个词条,涉及23个部分的内容:石窟、彩塑、壁画、艺术、文献、地理、人物、政治、经济、军事、法律、宗教、社会、民族、民俗、语言、文化、科技、医药、研究人物、研究论著、研究刊物、研究机构。我们主要是从学术史的角度,梳理一百余年来海内外学人在吐鲁番学上的学术成就,我们撰写原则首先是“以人为本”,也就是说,主要是以学者为词条;然后是“就事论事”,也就是客观论述作者的学术论著或学术崖略,不臧否人物,不评论是非,不意气用事。至于吐鲁番文献语言文字及典章制度内容,因已编纂出版《吐鲁番出土文献词典》,所以《吐鲁番学大辞典》更多收录吐鲁番考古和历史方面的词条,而吐鲁番文献方面的内容从略。 我们准备把《吐鲁番学大辞典》编成一部辨章学术、考镜源流的学术史,编成一部百花齐放、百家争鸣的群英谱。 “冷板凳”上:修订《吐鲁番出土文献词典》 中国社会科学网:请问《吐鲁番出土文献词典》修订工作情况如何? 王启涛:修订工作已完成,共计400万字。《吐鲁番出土文献词典》初版于2012年,承蒙学界同仁抬爱,目前已经售罄,出版社友人多次鼓励我着手修订再版。2005年,也就是在撰《合集》之前,我想不走寻常路,先静下心来,把海内外公布的吐鲁番出土文献通读一遍,然后,坐上几年冷板凳,作卡片,分词条,先撰写《吐鲁番出土文献词典》,然后再做《合集》,而不是倒过来:先做《合集》,再做《词典》。我想通过这种方式,对吐鲁番出土文献观其会通,明其流变,现在看来,这样做还真没有错。为了写这部《词典》,我2005年至2012年这8年间没有写过一部专著。关于这部《词典》的撰写体例,我依然未走寻常路,立志撰写一部研究性的词典,也就是说,它的服务对象是专家同行,所以,其中大量的疑难词语,尤其是“字面生涩而义晦”“字面普通而义别”的词语,其考释篇幅往往很长,我请求编辑不要删去这些考释文字,尤其是各词条中罗列的吐鲁番文献语例,因是经过我重新识读校勘过的,所以也请求不要删除,如果删除了的话,这部《词典》就是一具骷髅。我很感谢巴蜀书社的编辑先生,他们把这些语例全部都保留下来了。 这部《词典》写成后,我请朱雷先生作序。朱老师审定了全书,他可是真正的“审”,2012年暑假,他叫我把厚厚的书稿纸质件全部背到武汉大学去,他和我就在珞珈山腰的武大培训楼安营扎寨。时值盛夏,朱老师每天戴着一顶草帽,从家里步行来到培训楼,对《词典》书稿一字字、一行行地审改。累了,朱老师就使劲地喝茶,使劲地抽烟,每天战斗到天黑,直到灯火阑珊时才回家,真是艰苦卓绝。《词典》出版后,朱老师又在《光明日报》发表长篇书评《求其真义,集其大成》,指出该《词典》“由语言文字学入文献学,其文献学可信;由文献学入史学,其史学可信;由考据学入词典学,其词典学可信。” 《词典》出版后,得到著名语言学家郭锡良、鲁国尧、唐作藩、王宁等先生肯定,著名语言学家、北京大学何九盈先生来信鼓励:“对吐鲁番出土文书语料的识读、标点、注释、校勘、收集、罗列等,却又不止于此,词条训释往往纵横贯窜,揭示本义、常用义,对于相关的政治、社会、民俗等亦多有介绍,简直可以当制度史、文化史来读,另外,对今人的研究成果也责要引用,注明来源,这就与一般专题辞书大不相同,此二者均是聪明智慧之举。”承蒙学界师长们的奖掖,这部《词典》获得了中国语言学最高奖——北京大学王力语言学奖、全国优秀古籍整理一等奖、中华优秀出版物奖。 现在启动《词典》修订工作,字数增加了一半,增加了部分词条,一些词条的释义进行了调整,同时把所征引的吐鲁番文献的语料重新据原件或图版识录一遍,把最近十年来吐鲁番学界取得的最新成果尽量吸收进来,《词典》的修订版应该能够在2021年内出版。  王启涛与武汉大学教授朱雷先生合影。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图  《吐鲁番出土文献词典》初版书影。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 体裁研究:语言研究的广阔领域 中国社会科学网:除了《吐鲁番文献合集》《吐鲁番出土文献词典》《吐鲁番学大辞典》上述三项工作外,能谈谈您在敦煌吐鲁番法制文书语言文字方面的专题研究吗? 王启涛:好的。1999年,我赴笈四川大学,从董志翘先生攻读博士学位,我的博士论文题目是《中古及近代法制文书语言研究》,在这篇学位论文中,我建议学界加强体裁语言研究,因为属于同一体裁的文献,往往具有相同的语言特征,形成一个语言聚合(Language Polymerization),而传世文献基本上都是属于不同的体裁范围的,所以,通过体裁语言的研究,可以弥补专书语言和断代语言研究的不足,克服对语言现象认识的单一、片面的弊端。这个提议在学界产生了明显的影响,后来我以此申报国家社科基金项目,并撰写了《敦煌西域法制文书语言研究》,由人民出版社2016年出版。这本书由著名法史学家、新中国法制史学奠基人、中国政法大学终身教授张晋藩先生作序。他认为拙著具有三个特点:一是突破了语言研究以语音、词汇、语法为对象的传统做法,而是从语言交际的角度,把法制语言分为法典语言、执法者语言、控辩语言、契约语言和社条语言,这样更有利于揭示法制语言在实际使用中的不同风貌;二是突破了传统语言研究以专人语言、专书语言和断代语言为研究对象的模式,而是从体裁语言的角度进行研究。将法制文献的视野扩大到敦煌变文、诗歌、小说等领域,从精英文化和大众文化两个维度研究法制文献雅俗共赏的性质;三是对敦煌吐鲁番法制文献中困扰学界的疑难词语进行考释。该著出版后,获得高等学校科学研究奖(人文社会科学)优秀成果二等奖。  《敦煌西域法制文书语言研究》书影 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 任重道远:从三方面加强吐鲁番学 中国社会科学网:这些年来,您觉得吐鲁番学中尚存在哪些问题,当前应怎样发挥优势、弥补不足,可从哪些方面深化推进吐鲁番学? 王启涛:吐鲁番学有一百余年的历史了,但我始终感觉到,吐鲁番学没有敦煌学热,其实,从吐鲁番学的价值看,它一点也不逊色于敦煌学。我认为,以下三个方面是完全可以加强的。 第一,进一步加强吐鲁番出土文献的普查、公布、整理和数字化。推进学术研究,新材料至关重要。目前,国外收藏的吐鲁番出土文献的普查和数字化做得不错,国际敦煌项目网站可以利用,如果案头再备上《吐鲁番出土文书总目(欧美收藏卷)》《吐鲁番出土文书总目(日本收藏卷)》《吐鲁番出土高昌文献编年》《吐鲁番出土唐代文献编年》这样一些嘉惠学林、功德无量的工具书,学者们对海内外收藏的吐鲁番出土文献大致就有一个眉目了。但是,国内外公私机构收藏的吐鲁番出土文献普查、缀合、定名、断代、句读、识录、校注、编目、叙录、索引、发布和数字化等一系列工程远远没有穷尽,还有大量一线的工作需要做。此外,吐鲁番和整个西域还在不断出土各个历史时段的文献,可以说,文献发布和整理研究的速度一直跟不上出土的速度,这让从事吐鲁番文献整理的学人望穿秋水。我每次到新疆博物馆和吐鲁番博物馆去,看到不断出土的文书原件,恨不得就不走了。目前,国内对吐鲁番文献的发布和整理水平非常高,尤其以图录本《吐鲁番出土文书》和《新获吐鲁番出土文献》为代表,近来《旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献》(全35册)出版,《中国人民大学藏唐代西域出土文献整理与研究》获得国家社科基金重大项目立项,令人振奋。而国外对所收藏的吐鲁番文书,数字化工作做得比较好,其中经验值得我们借鉴。目前我们撰写《吐鲁番文献合集》,也不可能等到吐鲁番文献全部出土或全部发布的那一天,那可能是几代人甚至更长时间的事情了。我们只有先做已经发布的文献的整理与研究,然后在以后的岁月里不断以《补编》的方式,推出我们团队对新出土、新发布的吐鲁番文献整理和研究成果,这可能是吐鲁番学和敦煌学不一样的地方。  64TAM10:37《高昌延寿八年(631)孙阿父师买舍券》 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 第二,进一步加强考古学、文献学与历史学三者相结合。以上三者,是吐鲁番学的三大基石,任何一方都不能缺位。在2008年的吐鲁番学高端论坛上,我曾经打过一个比方:考古学、文献学与历史学是公检法的关系,考古学家是警官,他们收集资料;文献学家是检察官,他们整理资料;历史学家是法官,他们研究资料。当然,任何比喻都是蹩脚的,以上三家中的任何一家,其实都必须要有收集、整理和研究资料的本事,只不过有所侧重而已。在这一点上,我觉得老一辈学者最值得我们学习,比如唐长孺先生,他是历史学家,但他对考古学和文献学(语言文字学)非常精通,这些都在他整理吐鲁番出土文书和他自己的系列论著中鲜明地体现出来了。我最近写了一篇文章《从乾嘉之学到义宁之学——试论唐长孺先生在语言文字学上的贡献》,拙文共计7万字,从7个方面,对唐先生的语言文字学成就进行了总结,文章最后的结论是:唐先生继承了乾嘉之学和义宁之学的优良传统,毕生学术以语言文字学为根底,善于从词的本义、引申义、假借义角度考察语义脉络,善于从微观、中观、宏观层面考论史实真相。唐先生擅长从语言学角度把史料讲准,从历史学角度把史料讲透,从考古学角度把史料讲实。这篇文章的写作,得到朱雷先生、程喜霖先生和唐先生的哲嗣唐刚卯先生的大力支持,刚卯先生还惠赐唐先生生前未发表过的照片,该文已收入拙著《丝绸之路语言新探》,将由社会科学文献出版社出版。  王启涛在吐鲁番高昌故城、柏孜克里克千佛洞、阿斯塔那古墓等遗址考察。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 我感觉,目前在吐鲁番学研究中,大家还是自觉不自觉以二级学科为壁垒,二级学科以外的来往不多,如果是一级学科不同,来往就更少了,相互之间甚至有点冷漠,相互之间的成果也引用得不多。我是学文献学出身的(侧重于语言文字学),深感在吐鲁番学研究中,文献学家要敢于担当,因为吐鲁番文献中有大量的俗字、俗语、术语、套语、古语,还有各式各样的写本符号与行款格式,都需要文献学家去解决,一门学问之所以能建立起来,文献是极为重要的一环,也是最基础的一环,因为文献以文字为载体,文字记载的是语言,而语言的承载信息量是无与伦比的。还有,中国学术史一直有重视文献的传统,无论是汉代的古文经学派还是乾嘉学派,都非常强调以语言文字学为基础的文献学是一切学问的基本功。在吐鲁番学发展史上,我们首先要赞赏考古学家和历史学家,他们参与吐鲁番学较早、较多、较深、较广,在新的时代,语言文字学家和文献学家要更加重视对吐鲁番文献的整理与研究。考古学界和历史学界也可以主动邀请、接纳文献学界专家学者联合攻关,关注和引用他们的学术成果,大家精诚合作,一起撰写考古报告,一起完成整理成果(包括缀合、断代、定名、句读、叙录、识读等),一起形成校勘、注释和专论等研究成果。只有这样,才能使吐鲁番文献从挖宝式整理变为穷尽式整理,从蛙跳式研究变为地毯式研究,全面提升吐鲁番学水平。 在整理与研究吐鲁番出土文献的过程中,我深深感受到文献学必须与考古学结合。这就好像在破案的过程中,文献只相当于书证,还应该有人证物证,而考古资料就提供了人证物证。要研究吐鲁番出土文书,我们一定要看看相关的考古报告。近年来,《吐鲁番晋唐墓地:交河沟西、木纳尔、巴达木发掘报告》《吐鲁番阿斯塔那—哈拉和卓墓地:哈拉和卓卷》《新疆洋海墓地》等考古报告已经出版,极便学人。同时,我们还要参考历史学界的研究成果。因为史学家们的视野宏阔,看问题既深且透,完全可以和文献学家遥相呼应,这一点清代学者钱大昭早已指出(见《清史稿》卷四八一《钱大昭传》)。我们在撰写《吐鲁番文献合集》过程中,就常常参考考古学家的考古报告和历史学家的研究论著,《合集》每卷写毕,我们会邀请这三个领域的专家学者召开审稿会,效果非常好。所以我有一个期盼:在吐鲁番学领域里,考古学、文献学、历史学三个学科的学者的来往其实可以更密切些。早在2006年,老一辈学者孟凡人先生就有此呼吁,可惜15年过去了,效果不一定令老先生满意。比如,孟先生倡导研究吐鲁番文献最好要结合墓葬,尤其是文书出土的具体位置、各件文书的附着物或存在状况、文书之间以及文书与同墓遗物间的组合关系、文书与墓主人的关系,同一墓地同一类型相邻或相近墓葬所处文书间的关系来研究,离开了墓葬背景而从事吐鲁番文献研究,必然是皮毛分离。皮之不存,毛将焉附,这必然会影响到研究成果的广度深度和水平,甚至产生错误的判断。所以,吐鲁番文献学必须以吐鲁番考古学为基础,这也是吐鲁番学与敦煌学不一样的地方。15年前,孟凡人先生在还倡议将考古学、文献学、历史学三方面的学者会聚到一起来,撰写《吐鲁番考古学》《吐鲁番出土文献集成》《吐鲁番古代史》。在今天看来,这些倡议依然具有重要的现实意义。  上左为王启涛在英国大英博物馆参观考察,上右为在瑞典远东文物博物馆参观考察,下为在美国内华达大学人类学系交流。 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 第三,实现汉文献与民族文献打通。吐鲁番文献与敦煌文献一样,既有汉文献,又有民族文献,我们一定要相互观照。比如吐鲁番契约里有“收后保人”一词,对这个词的训释,一直聚讼纷纭。这个词在敦煌汉文契约中也有,在敦煌吐蕃契约中也有,如果我们将三者进行比较研究,就会发现其意思是“契约收尾的保人”,尤其指契约当事人的家人,他们保债得债,往往要代为承担债务。说到将汉文献与民族文献打通这一方面,我所供职的西南民族大学具有得天独厚的优势,我校的杨铭教授、索南才让教授、贡保扎西教授、赵心愚教授是研究敦煌吐蕃契约文献的权威学者,我们经常在一起交流,将敦煌吐鲁番汉文献与吐蕃文献进行比较研究。最近,杨铭和贡保扎西二位教授联合撰文《敦煌所出藏汉两种雇工收麦契比较研究》,刊载于《西藏大学学报》社会科学版2020年第4期,这样的研究很有穿透力,也与国际接轨,读了让人耳目一新,这是另外一种打通。现在,西南民族大学将原有的文学院、藏学院、彝学院三院合并,组建中国语言文学学院,创建了《中国语言学研究》集刊并在社会科学文献出版社出版,真正意义上的中国语言学,应该是中华大地上56个民族的语言文字的全面研究,我们正好可以通过这种方式,把敦煌吐鲁番汉文献与吐蕃文献、回鹘文献等民族文献彻底打通。最近,中共四川省委宣传部与西南民族大学联合成立了“藏羌彝文化研究院”,这个研究院是四川省首批重点中华文化研究院,主要研究藏羌彝文化与南北丝绸之路文化。2020年11月,又逢中国民族古文字研究会成立四十周年,该研究会在研究丝路民族古文字方面居功至伟。我本人在学习和研究敦煌吐鲁番文献的过程中,一直感觉到在中古时期,蜀地、河西、北魏、西域是四个互动的文化带,我们就是要研究这四个文化带里各民族在共建中华民族共同体方面的贡献。这项工作任重而道远,劳苦而功高,我们将盛邀海内外同行,共同进行这一方面的深度研究。  西南民族大学王启涛教授 西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所/供图 (责任编辑:admin) |