为现代拉丁美洲立传:思想者的肖像——对话墨西哥历史学家恩里克·克劳泽

http://www.newdu.com 2025/07/03 02:07:54 未知 万戴 参加讨论

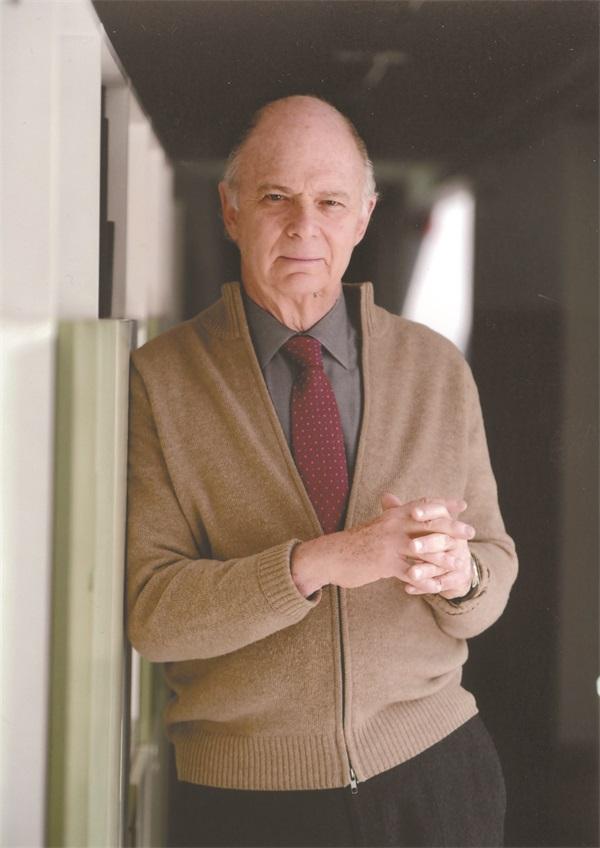

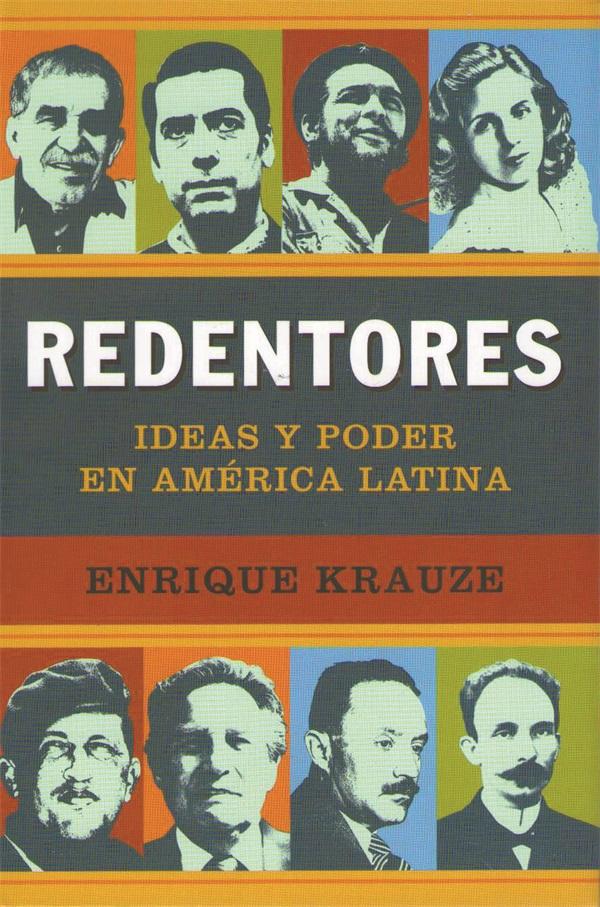

恩里克·克劳泽(Enrique Krauze),墨西哥历史学家、评论家、制片人和出版人,牛津大学圣安东尼学院客座教授,墨西哥学院历史研究所教授,墨西哥历史学院院士。他曾受诺贝尔文学奖获得者奥克塔维奥·帕斯之邀加入《回归》杂志任副总编,后创办著名文化杂志《自由文学》。 克劳泽深耕于拉丁美洲思想史与政治史等领域,一生著述颇丰,代表作有《权力传记:当代墨西哥史,1810—1996》《奥克塔维奥·帕斯传》《救赎者:拉丁美洲的面孔与思想》等。曾获得海内外多种学术奖项,其中2021年7月荣获西班牙历史学奖项“西班牙骑士团奖”。受访者/供图  2021年7月7日,恩里克·克劳泽获“西班牙骑士团奖”。左二为西班牙国王费利佩六世。受访者/供图 时至今日,《救赎者:拉丁美洲的面孔与思想》(以下简称《救赎者》)中文版登陆中国已近一年。这部关注拉丁美洲思想者的著作,成为研究界同好口中“了解拉丁美洲灵魂的上佳门径”。作为后学小友,笔者与克劳泽先生在墨西哥城时有盘桓,探讨关于拉美思想与思想者的问题。拉美思想者曾如何为这片大陆谋求救赎?真实的历史又如何回应他们的奋斗?以《救赎者》一书为引,笔者与克劳泽先生一如往昔,在地球的两端开启了另一段对谈。  《救赎者》:社会或人民可以被救赎 万戴:在您的著作《救赎者》中译本上市之后,很开心有机会与您再次倾谈。过去的一年,对于全世界包括知识界而言,都是一场前所未有的挑战。那么,拉丁美洲知识界和您本人,对于疫情背景下的拉美发展有着怎样的新观点呢? 克劳泽:非常开心又一次和您进行对话,我的朋友。借由《中国社会科学报》的版面,也向中国学界致以我的问候,希望未来有机会面对面交流。新冠肺炎疫情在拉美造成了毁灭性的影响。这场灾难展示出了一些国家和政府的低效、无序和腐败,而科学发展的不足让我们付出了极高的代价。这也再次向我证明了民粹主义之恶。民粹政权常常宣称自己行事有益于人民,实际上却对人民造成伤害。拥有民粹主义色彩的一些拉美国家的政府,其统治的国家遭受新冠肺炎疫情的最大冲击,并非单纯的巧合。民粹主义会对体制造成破坏,而缺乏有效组织机构的国家更是无力对抗灾难。这些民粹主义政府,缺乏对于公民生命安全的责任感。  克劳泽著《救赎者:拉丁美洲的面孔与思想》西语版 资料图片 万戴:作为译者,我一直拒绝将您这部书表述成一部简单的人物传记。从人物选择开始,这部书就在讨论一个您想要讨论的问题。那么,您是根据什么原则选择这些人物进入《救赎者》的?是更多地关注这些曾经影响过拉美的人物的自身经历,还是其观点是否构成您想要表达的思想内容? 克劳泽:很幸运能够由理解我思想的译者来翻译《救赎者》。这部作品的思想脉络就是社会或人民可以被救赎的想法。这是一种非常强烈的想法。书中的所有人物,在他们生命中的某个时刻都曾相信这种救赎,相信可以一劳永逸地解决他们在这世上的所有问题。在我看来,这种思想方式背后存在着天主教的底色。而与东方文化不同的是,这些思想与务实、集体化的观念南辕北辙。通过分析他们的人生与思想,我逐渐拼凑着这幅拼图,最终呈现在我面前的是一幅稍显悲伤的图像。因为这幅图像昭示着今日之民粹主义,正是政治煽动与弥赛亚主义的混合。我的思想透过书页,在记述这些人物的同时,也表达着我的社会关切。 万戴:一些中国读者将《救赎者》与以赛亚·伯林(Isaiah Berlin,1909—1997)《俄国思想家》(Russian Thinkers,1978)的阐述模式相比较;另一些则从结构出发,将其与鲁多夫·洛克尔(Rudolf Rocker,1873—1958)的《六人》(Die Sechs,1928)相联系。事实上,这两部书的成书方式大相径庭:伯林的俄罗斯思想家群像更多是一种知识性研究,是他在不同时间对于这些思想者考察的集合;《六人》的主角们则都是文学作品之中的虚构人物,虽然也是家喻户晓,但是对于形成整体文本的风格而言,写作者的空间无疑比前者要大一些。您更认同哪种说法? 克劳泽:我非常钦佩鲁多夫·洛克尔,但诚实地说,我还没有读过他的小说《六人》。当然,我是了解其作品情节的:在一片荒漠上,哈姆雷特、堂吉诃德、浮士德、唐·璜与其他两人孤独地行走着。他们的形象,依然借由原作者描摹。最终六人聚首,去解开斯芬克斯的谜团,也就是人性的谜团。《六人》与我的作品是存在相似性的,虽然这种相似性很微妙,却与我的追寻一脉相承。我的人物在书中聚首,是为了解开救赎的谜团。以赛亚·伯林则十分了解这个谜团是宗教性而非历史性的。换言之,这个问题并不能在历史中得到解决,人们需要通过对自然规律的遵循和对理性的运用以助益我们的人生。不知道您是否知道,伯林或许是对我影响最大的思想家。1981年,我在牛津大学采访了伯林,并将采访内容发表于《回归》杂志。我当时就想,这正是我喜爱的学术活动。在他这里,我看到了对于思想性传记的兴趣,对于根植于人心中思想的兴趣。我所说的是,这些作品涵盖了历史、文学、哲学等相关的学科。而对于自由和多元的信仰,对于文学、音乐、哲学和艺术的好奇,乃至对于普遍性的好奇亦可在彼处寻得。同时,在他身上也汇集了众多意图与想法,甚至是矛盾和冲突。这些并没有损害他的作品,而是使其更为丰富、更有吸引力。我相信伯林这个人,这位拥有19—20世纪最优秀人文传统的启蒙之子,是我作为传记作家与思想史学家最好的榜样。  思想者、现代民族意识与发展道路选择 万戴:从思想者、诗人何塞·马蒂(José Martí,1853—1895)开始,现代拉丁美洲的民族意识逐渐觉醒。“拉美人”的身份构建贯穿于救赎者们的探索活动之中。与此同时(同样也是从马蒂开始),拉美的现代知识界面对着“三种文化”(前哥伦布时期、殖民时期以及现代民族国家时期)的分裂与交融,也在作出不同的选择(或忽视)。在您看来,一个合格的思想者应该如何面对这片大陆历史与民族的复杂性? 克劳泽:即使在同一个国家里,也有着许多不同的身份认同。我确实认为,也明白知晓,在严格的文学意义上,马蒂与鲁文·达里奥(Rubén Darío,1867—1916)开启了我们语言中的现代诗歌道路。他们两人也都保有着将我们区隔于美国的愿望。但马蒂的非凡恰在于他的不同而非相似:他波澜壮阔的一生中,充满了爱与诗意、勇气和纯真。如您所见,我更偏爱历史学与社会学的传记部分:马蒂是独一无二的。 对于文化身份的理解是多面向的。在这里,谈及加勒比地区非常重要。这些岛屿国家能够产生如此多的杰出诗人和作家,确实不可思议。除马蒂之外,有莱萨马·利马(José Lezama Lima,1910—1976)等众多古巴作家、诗人,还有圣-琼·佩斯(Saint-John Perse,1887—1975)、维·苏·奈保尔(V. S. Naipaul,1932—2018)、德里克·沃尔科特(Derek Walcott,1930—2017)、艾梅·费尔南·塞泽尔(Aimé Fernand David Césaire, 1913—2008)。关于这个话题,有一部很好的书——《加勒比地区主要思想潮流》(Main Currents in Caribbean Thought,1983),作者是戈登·刘易斯(Gordon K. Lewis,1919—1991)。加勒比的存在如同美洲的希腊诸岛。至于我们谈及的文化的三个组成部分,它们对各个国家影响不同:在安第斯地区更多体现为印第安元素,南锥体国家则包含更多现代影响,而墨西哥则是三部分皆有之。思想者们的责任,是客观了解各个国家或地区的历史,尔后再对其作出比较。比较史学是非常重要的,但在这些国家中践行的却并不多。 万戴:在您的作品中,着重强调了“救赎者”与一神教传统的关系,认为这种对于所谓“彻底革命”的执着,在某种程度上给拉丁美洲的现实带来了毁灭性的后果。在您看来,这种贯穿百年的独特道德责任感与救世思维,是否只来源于宗教传统,又以怎样的方式在拉美大陆传承? 克劳泽:我不希望做出决定论者式的言说,哪怕仅仅是相像也非我所愿,因为历史常常有着多种解读。但我也来问一个问题:孔子在中国的文化和伦理印记有多重要?我相信答案会是:非常重要。同理,依照马克斯·韦伯(Max Weber,1864—1920)的宗教社会学(一直是我的指南),我认为宗教尤其是天主教的印记(其独特伦理、罪的概念、善恶观)在拉美地区依然非常重要。想想解放神学,其主要创造者是巴西人和秘鲁人。巴尔加斯·略萨(Mario Vargas Llosa,1936— )创作《世界末日之战》(1981)并非偶然,在作品中他摹画出的弥赛亚主义,在21世纪依然以其他形式存在。 万戴:关于强烈道德感在社会中的失序,莱泽克·科拉科夫斯基(Leszek Kolakowski,1927—2009)有过一段有趣的论述:“那种促使人们投身公共生活的社会责任感会蜕化为以某个人自己观点的正当性来寻衅放肆地排斥其他所有人,从而轻重不分,本末倒置。”这种说法让我想到您在何塞·巴斯孔塞洛斯(José Vasconcelos,1882—1959)和切·格瓦拉(Che Guevara,1928—1967)章节中的评述。这位波兰思想家认为,从事思想活动的专业人士与公共生活常常存在疏离,这似乎在拉丁美洲并非完全正确。您是否同意我的这种想法?在您看来,拉丁美洲思想者在政治生活和公共生活中所扮演的角色,是否有着自身的独特性? 克劳泽:我非常钦佩科拉科夫斯基,他也是我的朋友,我在1983年采访过他。他是一位非常正统的马克思主义者,对于体制的批评非常激烈,最终被视为异端。谈到他时,以赛亚·伯林对我讲:“英格兰是欧洲的一座孤岛,牛津(大学)是英格兰的一座孤岛,万灵(学院)是牛津的一座孤岛,而莱泽克·科拉科夫斯基是万灵的一座孤岛。”这种疏离的境况,使他看到了西方包括拉美知识分子的可悲景象,他们的基本特征正如您所谈及的:他们不仅喜爱还更折服于自己所相信的绝对真理;而不同意其观点者,所持的则是绝对的谎言。虽然巴斯孔塞洛斯和切·格瓦拉热情地投身于公共生活,但他们的信念中也存在着这种激进的确定性。当这种确定性转变为政治行动,会是非常具有破坏性的。但科拉科夫斯基提到的问题,首先体现的是拉丁美洲学术精英们的特点。虽然他们对社会现实发表了很多意见,也写了很多关于现实的文章,可他们事实上生活在大学里,并不接触现实:他们是“无产阶级”的专家,却从没有见过一个工人。  拉丁美洲大陆与外部世界 万戴:《救赎者》中除却典型人物,也还原了19、20世纪拉美的历史面貌,以及两个世纪中拉美与外部世界的联系。这种联系首先来源于殖民地与宗主国之间。中国文化中有种说法叫作“同文同种”,虽然如今很难说伊比利亚美洲“同种”,但大多数国家依然使用着同一种语言,尤其是知识界也有着相同的文化背景。在您看来,西班牙乃至整个欧洲对拉美知识界产生过怎样的影响?是否存在完全剥离欧洲传统的拉美文化呢? 克劳泽:在拉丁美洲存在一种共同的语言,一种反映我们大陆多样性的文学。我相信,艺术与文学是玻利瓦尔(Simón Bolívar,1783—1830)梦想的领地。他的理想是建设一个伟大的政治共和国,这没能够实现,但却建成了一个伟大的文学共和国。这个共和国的出现,很大程度上归功于古典传统,归功于西班牙黄金时代、法国文学,也归功于艾略特(T. S. Eliot,1888—1965)、惠特曼(Walt Whitman,1819—1892)和福克纳(William Faulkner,1897—1962)等英语作家。拉丁美洲是世界上一个落后的地区、一个没有“起飞”的地区,没有像中国存在的那种伟大的改革者。但我相信,在艺术和文学领域,拉美取得了不凡的成就,远远超过英语学界的字典和研究中所承认的。或许我们没能产生伟大的思想家——虽然我们也拥有马里亚特吉(José Carlos Mariátegui,1894—1930)、达尼埃尔·科西奥·比列加斯(Daniel Cosío Villegas,1898—1976)、加布里埃尔·扎伊德(Gabriel Zaid,1934— )——但是我们确实拥有伟大的诗人与小说家、画家和建筑师。奥克塔维奥·帕斯(Octavio Paz,1914—1998)曾将拉美称为“一个西方的偏心极”。在我看来,这种“远离中心”使得拉丁美洲看待西方时可以拥有更宽广的视角,能够采撷和调整其中有益的部分,并向其反哺新内容。没有这种矛盾的“远离中心”,就不能解释路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges,1899—1986)独特的伟大。博尔赫斯是否是“拉丁美洲人”重要吗?重要的是,他在这种远离中创造了一种普遍性的作品,让东方和西方都得以阅读。 万戴:在拉美,无论知识界还是整个社会,无法绕过的议题就是美国在地缘中的强大影响。波菲里奥·迪亚斯的名言,在中国知识界也流传颇广:“我可怜的墨西哥,离上帝如此之远。”西班牙语美洲与美国曾经有过相似的认同,也有过相互合作与支持(马蒂时期);也在美国逐渐强大、实行地缘霸权政策后产生了深刻的矛盾(罗多、达里奥时期至今)。在您看来,美国在拉美各国现代化发展中扮演了怎样的角色? 克劳泽:从严格的经济或贸易角度而言,自由贸易协定对墨西哥是有益的,但这只是该地区的一个特例。如果我们回顾两个世纪的全景,作为“民主摇篮”的美国,在拉丁美洲扮演了一个非常消极的角色。美国将其目光投向它的东方(欧洲与俄罗斯)或西方(日本和中国),但却忽视了对拉丁美洲的研究。这个国家只从商业视角看待问题,从没有打算研究、尊重、理解这些国家,遑论给予他们如二战后对德国和日本的支持。不了解这种态度,就无法解释反美主义。我在《救赎者》一书中研究了这种主义,这也是拉丁美洲革命激情的组成部分。美国绝对没有为拉丁美洲的现代化作出过贡献。我认为,如果中国一如既往地保持对拉美的研究、关注和理解,将会在这个地区得到积极的回应。在与拉美人沟通的过程中,儒者精神会比粗暴的商人伦理更有用处。 万戴:来自东方的影响,大概是您作品中带给中国读者最有趣的视角之一。这里的“东方”更多指向十月革命,而有影响力的俄国革命者如托洛茨基,不仅流亡拉美,甚至殒命墨城。您是否认为格瓦拉的革命思想与俄国革命思想存在着承袭关系?而来自“东方”的各个思想流派,对于拉美知识界在20世纪的行为有着怎样的影响? 克劳泽:俄国革命不仅在拉丁美洲,而且在亚洲(尤其是中国)、欧洲乃至整个世界都吸引了一代知识分子。在拉丁美洲,这场革命的声望一直持续到20世纪50年代。其时爆发的古巴革命,正像是布尔什维克革命的一个拉美篇章。这种声望的存在原因不难理解。我来自一个波兰犹太人家庭,从1931年以来流亡至墨西哥。我的家庭对于俄国革命抱有同情,因为社会主义被视作沙皇的压迫、种族主义、贫困与宗教偏见的替代品。我并不将其视为一种宗教,而是将其看作一种社会制度,一种绝对有效和自然的信念。自青年时代起,这种信念就在我心中扎根。因为我不相信没有限制的自由市场,同时相信国家有着非常重要的社会功能。苏维埃革命拥有巨大声望的另一个原因,是希特勒在1933年的崛起和他施行的种族灭绝政策,将整个世界推入大战。纳粹政权自然而然导致了人们对于苏联的亲近,因为与斯大林一路显然比和希特勒在一起更好。在1941年后更是如此,当时苏联与纳粹直接开战,也成了后者覆灭的主要因素之一。新生代相信,他们在古巴革命中看到了新的希望。俄国革命声望虽然有所减弱,但时至今日依然持续。  写作者、思想者与实践者 万戴:写作本身是否构成拉美政治生活的一部分?以《救赎者》内容进行观察,这种写作存在着多重维度:政治性写作、形而上学论述、文学创作……从历史学家的视角,如何评价这些表达在拉美社会中起到过的真实影响? 克劳泽:在我看来,知识分子写作、哲学、思想,其影响力都是有限的。在拉丁美洲,没有一位思想家具有马克思、弗洛伊德、尼采、本雅明、罗素或维特根斯坦的影响力。我必须坚持认为,加布里埃尔·扎伊德是一位深刻而独到的社会、经济和哲学思想家,他的思想值得更广泛地传播,应该被译成中文。但这确实是一个特例。而文学创作无疑是比较丰富的,尤其是20世纪50年代以来。我们拥有一个长长的诗人、小说家、短篇小说作家名单。而政治评论一直是一个比较有影响力的写作形式,尤其是在我们这个时代,受到社交网络的加成。 万戴:除此之外,在您的写作和职业生涯中,还自然包括另一个重要的维度:思想性刊物的创办。如《阿毛塔》《回归》《自由文学》,这些刊物都曾经影响过一代代拉美思想者。您如何评价这些刊物在当时的作用,以及如您旗下《自由文学》等如今依然活跃在拉美知识界的刊物在当今知识界与大众社会中的作用? 克劳泽:这是一部非常激动人心、功勋卓著的知识分子办刊史。除了您提到的那几本,还需要记住的是《南方》杂志,博尔赫斯曾为该刊撰稿。在1931年至1955年间,这本杂志在拉丁美洲拥有着巨大的影响力。在我看来,这些刊物的政治影响要小于其在文学和艺术上的影响。如今,我们正在经历着由纸媒向社交网络过渡的重要转变。但我们的《自由文学》创刊于1998年,并在2001年开设西班牙版,其网络版拥有很好的发行量。简言之,杂志比报纸的影响力要小很多。但如果能够知晓如何适应新情况,例如通过播客、视频等方式,还是可以拥有自己的独特市场。 万戴:《救赎者》选取了两位诗人与两位小说家,其中包含三位诺贝尔文学奖获得者,可以看到您对于写作者群体的重视。在书中,您隐约阐述了自己对文学创作的态度。在您看来,一位出色的小说家,是否一定需要是一位批评者? 克劳泽:一位作家不拥有权力,但是他有知识和道德的权威性。读者们信任他、追随他、敬佩他。在我看来,作家的职责应当是创作真正的作品,创作其能力可达到的最佳作品。但如果他对公共生活感兴趣,理所当然就是一名批评者。加西亚·马尔克斯(García Márquez,1927—2014)是拉丁美洲及西班牙语世界最伟大的作家之一。如果他能用自己的声望服务于拉丁美洲致力实现合理改革的人,那就更好了。 万戴:在您看来,帕斯身上是否存在解决救赎者们执念的解药?帕斯家族的记述对我而言,可以当作墨西哥革命史的家族版本。他的写作与思想,是否与传统拉美知识分子存在着一定程度的差异? 克劳泽:有关帕斯的章节是本书的核心,也是通过他的人生展现墨西哥历史。但帕斯也曾是俄国革命的忠实信徒,人到晚年时则对其感到失望。帕斯解释了这种失望的原因。他不是对社会主义理念感到失望,而是对其时某些政权的残酷性感到失望。最终,这个政权放弃了社会主义本身。帕斯希望拉丁美洲的知识分子能够进行自我批评,以这种方式得到避免谬误与建立自由社会主义的清晰认知。但在他那一代人中,他的情况就显得古怪了。最终,他对于不宽容依旧无计可施,因为拉美知识界的左翼救赎者们持续地攻击他。而其中有一点非常重要:他们从没有想要和他对话。现在我想,帕斯一定幻想着,能有一场如你我现在这样的对话,以及其他一些中国媒体对我的那种采访。一场文明的对谈,包含思想与理性,包含知识。可他始终没办法得到。或许原因正如科拉科夫斯基的说法,拉丁美洲知识分子常“以某个人自己观点的正当性来寻衅放肆地排斥其他所有人”。 万戴:作为“68一代”的代表性学者,您不只是研究者,同时在某些国家和地区议题中也是实践者。您书中的人物也是这样,虽然活跃在知识界,但少有终老于研究机构的学者。在您看来,针对现实问题,研究者与实践者是否存在区别? 克劳泽:我希望做个区隔。我在墨西哥学院完成学业,获得了历史学博士学位。但除了20世纪80年代极短的几个月时间,我从没有在高校担任过教学和研究职位。我一直是一个文化企业家,在私营企业中经营杂志和历史纪录片,我正是以此为生。同时,我自费从事研究,我的历史著作没有接受过任何组织的资助。我也撰写了一些政治和文化批评的书籍和文章。可以说,我是一位独立于政府,而通过我的文章积极参与墨西哥事务的学者。 万戴:在为《救赎者》中文版撰写的序言,以及在接受一些中国和拉美媒体采访中,您将拉丁美洲和加勒比地区的发展问题描述为“具有宗教情怀的救赎者太多,能够付诸实践的思想家又太少”。为了论证这种观点,您回顾了中国人的务实发展道路,以“不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫”作为佐证。您对拉美和中国知识分子的两种追求有何比较? 克劳泽:我相信《救赎者》的中国读者能够欣慰地看到,尽管经历了一段苦难时期,但中国取得了空前的物质与社会发展,追求着与拉丁美洲的救赎者们同样的目标。为什么中国实现了目标,而拉丁美洲没有?因为中国的文化与纪律,因为中国特有的实用精神。没有任何一位拉丁美洲的救赎者说过:“不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫。”拉丁美洲的救赎者会说:“是不是好猫,能不能抓到老鼠都不重要:黑猫还是白猫,才是关键所在。”中国凭借其社会组织与开放市场创造了大量财富,而拉美的一些人不创造财富,只会挥霍。有时我想起列宁的新经济政策,其中曾提出“致富”的提法。或许,若上述经济政策能够持续,苏联就会得到很大发展。此外,我在中国出版《救赎者》、接受中国媒体的采访,以及这次和您的对谈,都展示出中国存在的讨论空间。中国对于我们的关注,在未来会成为双方相互理解和合作最好的桥梁。 (作者系中央广播电视总台记者、中国拉丁美洲学会理事) (责任编辑:admin) |

- 上一篇:全球化视野下的法国大革命史研究——访著名法国史专家、墨尔本大学荣休教授彼得·麦克菲

- 下一篇:没有了