史景迁:我希望激发人们了解中国的愿望

http://www.newdu.com 2024/11/10 06:11:02 中国人民大学清史研究所 佚名 参加讨论

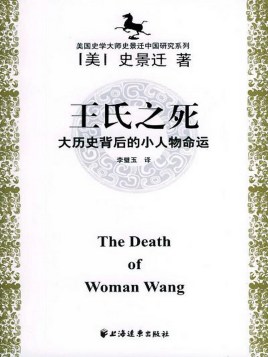

史景迁 卢汉超:中国历来有“文史不分家”的传统。譬如说,司马迁的《史记》就既是一部史学著作,也是一部文学作品;中国文学中丰富的笔记小说类作品,也往往是珍贵的史料。在我看来,您的作品也是两者兼而有之。《王氏之死》和《太平天国》,读起来就分别像一部侦探小说和一出历史悲剧,而它们同时又是扎实的历史著作。在当前西方的中国史领域内,您的这种研究和写作风格似乎是独此一家,但我倒觉得这有点像司马迁的中国式的“文史不分家”。能否请您对此略作评论? 史景迁:我的感觉是,将历史和文学合而为一与将历史和小说合而为一是大不相同的。当我们用“literature”一词时——无论是指“文”或“文学”——我们是用它来传达一种品质,一种评判,或者是如何遣词造句。当我们用“fiction”一词时,我们是意指一种方法,而这种方法除了广义上的合情合理外不必以事实为依据。 卢汉超:但我们通常所说的文学也包括小说。 史景迁:文学和小说往往不同。我想文学更是一种哲学传统。“Literature”一词也与一种艺术传统相连。所以,如果说我把文学和历史相结合,这只是意味着我对史学的写作风格有着激情。你可以说在历史学者中我比较注意写作的效果,我试图把一本书建立在这样的架构上,使其既在一个层次上准确,又在另一个层次上表达感情,并给所述故事以更丰富的背景。这就像运用艺术一样,使历史写作接近艺术以取得更深层的效果。我想这对我来说是一种自觉,因为我热爱西方传统中的文学人物。 卢汉超:《史记》也创造了一种文学传统。中国许多成语和典故都来自《史记》。《史记》成了文化的一部分。 史景迁:是的。这许多的成语和典故给现代读者增加了很大的压力,尤其是对西方读者来说,因为我们拥有的(中国)历史知识远远不够,就像我这样的人缺少足够的历史知识。所以,读司马迁的时候我往往需要许多的注释来帮助理解。但一个受过中国古典传统训练的中国学者可以将读司马迁当成一种乐趣。 卢汉超:是的。许多的成语和典故都出自《史记》。 史景迁:《史记》的故事是如此地丰富。司马迁并不太在乎写实,他是在作一种道德上的评判。他有意用他的语言来造成一种效果。 卢汉超:您是否也有意作道德上的判断? 史景迁:是的,我也有一些道德上的目的。但我没有司马迁那样的精力或学问去做这些判断。我无法像司马迁那样对此坚持不懈。我是说,司马迁喜欢在章节结束时做一种道德判断,一般来说,我并不这样做。我愿意让著作的结构来呈现一种道德评说和道德环境。 卢汉超:昨天我们谈到了您的新作《雍正王朝之大义觉迷》,雍正皇帝对那封谋叛信件的处理方法与毛主席所采用的“反面教材”的策略颇有异曲同工之妙。 史景迁:我并没有作明显的对照。我将此留给读者去思考。即使读者不知道谁是毛,仍可阅读此书,因为不是每个人都知道毛,尤其是在西方。这就是为什么我不作明确的对照,因为这样会使书过时。我宁愿写一本不仅是属于大家都知道毛是谁的那个时代的书。 卢汉超:大部分的中国历史学者在他们自身领域以外影响有限。您在本领域内有很高的地位,在一般受过教育的大众中也有相当一批读者。您在学界以外的影响或许可以与费正清相提并论。在我看来,“象牙塔”里的学者能对外面的大众历史作一些贡献是很重要的。但要做到这一点,必须有使严肃的学术著作让一般大众能够接受的技巧和艺术。能否请您就此略作评论? 史景迁:首先,有影响和有冲击力可能不完全是一回事。有许多人读你的书,这固然是极好的事,但这不等于你对读者有很大的影响或冲击力。有许多人读你的书或许是说明你使人对此感兴趣了,而对我来说,这就很令人满意了。我愿意引起人们的兴趣,但我不认为我一直有一种强有力的道德上的目的,去直接影响人们的观念。 你提到了费正清。我很幸运能认识他,他是芮玛丽的老师,而芮玛丽是我的老师,所以他是我老师的老师,我的“师祖”。我从来没有想到我能和他相提并论。他是整个中国研究领域在美国的主要缔造者,而我并没有发展任何领域。我所做的主要是教学,总是尽力用我的智慧去帮助学生发展他们自己的思想,所以我从来不期望创建一个学派,如康熙学派或雍正学派之类。这是很关键的差别。费正清的大部分著作都旨在影响美国的外交政策。他那本《美国与中国》尤其如此。此书极为成功,其影响深远是因为费正清的目的就在于辅助美国的政策。而我写作的目标是鼓励人们了解中国。即使是一本看来有点像人们所说的通俗历史,我总是试图提供一些进一步的读物,告诉人们应该往哪个方向走,希望他们能培养出自己的个人兴趣。我希望激发人们更多地了解中国的愿望,让美国人或欧洲人或其他许多国家的人民阅读我写的东西——这是我喜欢看到许多不同版本译作的原因。他们也许说,“我很喜欢这本书”,或者“我有点喜欢这本书”,但关键在于,他们说“我现在想要进一步阅读和知道更多(关于中国的)知识”。即便我的书看上去有些像人们所说的大众读物,但我总是为读者提供了专业的和更深入的阅读书目,告诉他们下一步怎么走,希望他们能够发展出自己的兴趣。但就政策实施而言,这样做的结果难以判断,因为我的书最终可能会使读者对中国抱有同情感,也可能抱有敌意。我总是力求创造一种行文上的平衡。你当然没有必要总是在做道德评判。你做的是一种风格评判(a stylistic judgment)。 卢汉超:不管怎么说,在大众读者中,您至少现在是最知名的中国通。人们很容易在各地书店里找到您的著作。 史景迁:也许在Barnes & Nobles 或Borders可以找到——这对我来说,当然是好事。第一要紧的是保证你的书始终在重印,随时能够买到。就像我刚才提到的,我的底线是保证美国的学校里始终有人在读《王氏之死》,然后——尽管并不一定总有这样的结果——如果读书人说“我想读这位作者写的另外一本书”,那当然就更好了。但我更愿意他们说“现在我真的希望了解中国的乡村社会”。如果他们能提出这样的想法,就真的会令我很激动了。有的时候,那些处在决策位置的人读了我的书,很喜欢。但我们谈的并不是美国政策的具体细节,而更多的是洪秀全如何思考此,王氏如何思考彼,曹寅等对国家持有何种态度等等。这对我来说,就已经足够了。 费正清感兴趣的是揭示中国外交政策的根源,我也认为他有兴趣揭示中国共产主义运动的根源。他的研究方法对那些在1950年代初——实际上是自中国内战至1960年代初——经过严格训练的西方学者尤其有用。对于大多数西方学者来说,甚至包括费正清这一代人在内,拥有在中国居住的经历并得到他那样的训练是非常困难的。我是说,他读研究生的时候是在北平度过的,如同芮沃寿和芮玛丽一样。他们在中华民国时代曾在北平工作。他们是在老一代的重要的中国通手下接受训练的。但费正清那一代人同时也知道,随着美国的中国研究不断扩展,他们需要新鲜血液,需要新人进入这个领域。费正清认定,最好的办法是做关于政体的案例研究,尤其是洋务运动。我想他的中心主题是中国如何适应西方。他使用同样的主题将关于中国共产主义运动的研究带入这个领域,但观察的角度不同,他研究马克思主义、毛主义以及加诸于中国人身上的意识形态,观察中国人如何从对西方的回应中产生出他们的适应能力,所以许多人将此看成是“回应西方”理论。但这种理论后来遭到了批评,有人说它限制了中国的含义,限制了中国内在目的性(Chinese purposefulness);将中国人看成是次要的历史行动者。 卢汉超:他后来对此有所修正。 史景迁:但他的影响力是非常大的。他对中国研究领域的贡献也很重要。费正清与刘广京、邓嗣禹和其他学者一起,在材料目录方面做了许多工作。他十分看重对如《会典》和《大清实录》等清代行政记录的研究,也做得十分到位。费正清经常说:“不要因为你需要找寻不常用的史料而忽略常见易得的史料。”我认为他是这个领域中权势和影响极大的人,对领域的创建有比他人更清楚的设想。他具有非常强烈的哈佛情结,对哈佛抱有很深的忠诚感。他通过自己的能力和筹款将哈佛变成了美国(中国研究)的中心,这一点是不容置疑的。他给我留下了极深的影响。如同我说的,他是我的“师祖”,我的老师的老师。 卢汉超:所以您的兴趣主要不在于影响美国对华政策。 史景迁:我的兴趣在于引起人们对中国的兴趣。如果说我有一个学派,那这个学派就是促使或鼓励读者去思考:“这真是一个复杂而有意思的社会。那里有些我们西方人闻所未闻、思所未思的事情。如果我们想要了解中国,或者即使是与中国共事而不理解它,我们也应该对此有所思考。”我们需要努力去了解。我们需要让中国人告诉我们他们的故事,而不总是告诉他们应该对我们讲些什么。所以只要有可能,我总是试图让中国人用他们自己的话来陈述,例如在《天安门》一书里。在《王氏之死》一书里,我用地方志的材料,让地方志的编撰者讲他们的故事。

卢汉超:说起《王氏之死》,您在书里也用了蒲松龄的《聊斋志异》。我当时读了有点诧异。您知道我是在中国受的史学训练。在中国,历史学家一般不用《聊斋志异》或《红楼梦》之类的材料。 史景迁:因为我们知道它们是小说。但同时我们知道蒲松龄正是生活在本书所涉的时代。尽管是小说,它代表了一种见解。我们在《聊斋志异》里看到了蒲松龄本人。蒲松龄还写了许多掌故笔记之类的东西。尽管这些不是确切的社会史,但我们却能说这些著作代表着当时的思想概念,还是可以加以利用。蒲松龄写了他的家乡和附近的地区,他写了流浪汉、小贩、街头变戏法的,以及在社会上毫无地位、可以统称为游民的人们。我们还从他的著作中了解到他当时正在郯城(《王氏之死》一书发生的地点)。他的故事中有一个就确切地发生在郯城之南,在一个坐落于从郯城通往江北沛地大路边的小镇上。所以我想蒲松龄是他那个时代一个中国人的声音,而《王氏之死》正是为了表达当时中国人的声音。而且,蒲松龄还对中国人怎样对待和使用暴力感兴趣。所以并不是,“我猜想这事发生了”,而是,“我们知道这里有一桩谋杀案,我们知道蒲松龄很关注这类暴力,所以也许可以将《福惠全书》中的真实记录和蒲松龄的小说综合使用”。这种方法受到了不少批评。有人喜欢这本书,有人认为这种方法太过分了。 卢汉超:我们没有很多史料来写这一层次的人们的生活。 史景迁:确实如此。所以这是我的想法:“这里有一个非常优秀的耆老之年的中国人,生活在同一地区,思索着同样的问题。让我们把他当作一个同盟吧,不要忽视了他。”蒲松龄是个很好的同盟。他和黄六鸿(郯城县官)一样对这些问题有兴趣。黄六鸿来自精英阶层,王氏则是生活在社会最底层、毫无地位的小百姓,然而黄六鸿关心这个屈死的妇女。这确实是《王氏之死》一书的目的:有这样一个县官愿意通过恰当的验尸来破案,事后又不忘将事实公之于众,并由此引出道德上的教训。黄六鸿实在是一个很好的社会批评家。所以再说一遍,蒲松龄是我的一个有用的同盟。 卢汉超:你在书中也用了地方志的材料。 史景迁:地方志是好材料,但是地方志是由精英们编撰的,他们往往赞美他们自己的家族。 卢汉超:这就是为什么历史学家不容易研究普通百姓的生活。 史景迁:是的。 卢汉超:在中国研究领域内的大部分历史学家都倾向于写叙事性的作品,比较不关心理论的运用。然而近年来学者们在将社会科学理论应用于中国历史研究方面作了不少工作,也引起了不少讨论,例如明清时期中国的发展和不发展问题,公民社会和公共领域问题,后现代问题,等等。您怎样评价写作叙事性历史和看来是更合潮流的、将历史和各种社会科学理论与模式相结合的做法? 史景迁:我对这个问题有一些想法。在西方有许多很好的中国历史学家,他们对中国历史比我懂得多得多。这只是我个人的看法,我甚至不把它灌输给我的学生:我认为对理论的一种过度的强调其实是有局限性的。我们从过去的经验或历史中知道大部分社会科学的理论都是相当短暂和过渡性的。它们往往有一时之重,但绝少有人能有马克思和韦伯那样的影响。大部分理论在流行时冲击很大,但通常不能行之久远。简单地用一种社会科学理论去解释历史是不妥当的——不管它是解构派,后殖民学说,后现代学说,次文化研究,还是“公共领域”。其实我们可以看到这些理论大部分已过时了。 我读过一些别人写的讨论理论的书籍,但我大概更愿意阅读原著。我不想读一系列用哈贝马斯或其他任何理论来解释某方面的中国历史的书。我会试图了解一点这些理论。如果我对某个理论有兴趣,我会用一种我称之为“匿名”(anonymous)的方法把它运用在我的书里。但我关注的重点是我以前没有研究过的中国社会的某个方面。有时我对某方面的历史有兴趣的时候,在这方面还并无多少理论可供参考。我对“王氏之死”产生兴趣时,大部分人还没有开始研究中国妇女。 卢汉超:那时大部分人还没有开始研究社会史。 史景迁:社会史对我来说是一种自然。但我同时也注意到有许多关于社会史的应用、社会史的重要性、社会史和相关的女权论说等等理论。我试图去消化一些,不过当我认为某种理论有价值时,我只是用它来影响我叙事的方法。现在我们看到后现代主义或后后现代主义的理论实际上是有关“观点者的观点”,是有关“一种事实在多种层次上的解释”,是有关“事实的不可确定性”,如此等等。这些理论如今流传很广。但我想对张岱这样的人来说,这类冥思苦想在晚明和清初就出现了。历史上许多中国学者是在观察“观察者”。这样的例子很多。所以我会对读者说,我不是准备跟你们讲一套理论,我是准备讲一个张岱怎么讲别人的故事的故事。对我来说,这种方法要精彩的多。有人读了我的故事后或许会说:“哦,这是在用后现代理论!”我说:“也许是,也许不是,也许这只是合情合理的、可以理解的人的价值。”同样的方法也适用于对马克思主义和其他理论的运用。 卢汉超:由于大多数最近的理论发源于西方或者是得之于西方的经验,您是否觉得我们的研究领域里有时可能会有一种将中国的实际或中国历史牵强附会于西方模式的倾向? 史景迁:不一定。一种理论也许来自某个西方哲学家或思想家,但这不等于这个哲学家或思想家对于真理就有了某种垄断权,也不等于这个哲学家或思想家所反映的只是西方社会。我想人类行为有许多相同的方面,同时也存在着重大的文化差异。马克思主义在被应用到中国或法国,英国或美国时会有很大的不同。不同的人也可以将诸如解构派等理论应用到中国小说或西方小说上。我不会说我们不要采用某种理论,只因为它是西方某人创造的,正如我不会说我们不要去理会道家的隽语,因为它们来自中国。我们应该跨越文化,两者并视,互相参用。 卢汉超:也许应该谨慎地应用。 史景迁:谨慎地,是的。我还是想用“匿名地”一词。我对把理论生硬地插入写作中的做法没有兴趣。我或许会加个脚注,但我绝对不会在叙事时突然加上一段“现在我要讲哈贝马斯了”或“现在我要讲德·塞尔托(de Certeau)了”。我对这种做法没有兴趣。 卢汉超:您大概不把自己看作主要是一个社会史学家。但您的著作中有不少对社会史有贡献的内容,您也对您所说的“社会的力量”的理解作了一些开创性的工作。如果说费正清和他那一代的历史学家“对中国社会史的研究者不表示特别的同情”,从19世纪70年代后期开始,社会史和社会经济史还是成了中国史研究的一个主流。譬如说,耶鲁大学从70年代起就训练出一批优秀的社会史学家:韩书瑞(Susan Naquin)、高家龙(Sherman Cochran)、彭慕兰(Ken Pomeranz) …… 史景迁:他们都是研究面很广的历史学家。这并不是我加之于他们的。我在教学中优先于理论的一点是,如果一篇论文的初稿有一些细节的话,我会说:“这非常有意思!”例如,这或许是高家龙第一次用广告做研究。我记得他告诉我,他发现了一些英美烟草公司在中国的香烟牌子,他应该用作研究吗?当时我们一般还不习惯把香烟牌子当作史料。但是我说:“这非常有意思!”当韩书瑞开始发现被捕的白莲教徒的案宗时,我们曾一起讨论过,并不是讨论什么是理论什么是细节。我说:“这告诉了我们人类精神上非常重要的一个方面:人们会冒着一切危险抵抗国家政权。”这些小小的细节组成了人类能共同理解的故事。我们不应该将这些细节弃之不顾,而是应该更仔细地研究它们,并由此组成一幅关于社会是怎样运行的广阔而深入细致的图景。彭慕兰在他的《腹地的构建》一书中也是如此。书中有描述人们坐在田沟上防灾的情景,读者能由此进入到一个赤贫的农民的世界:虽然庄稼几乎全死了,人们还愿意雇人守田。这是关于农业社会坚韧性的极具洞察力的报告。这就像法文中的“心智”(mentalité)一词的使用一样。对我来说这是做一个历史学家的直觉。我在耶鲁曾经和卡洛·金兹堡(Carlo Ginzburg)讨论过。他是《奶酪和虫子》一书的作者。我读了他的书才知道我们有一些共同的兴趣。我们曾很好地讨论过什么样的细节能捕获世界这一问题。所以,就如你提到的理论问题一样,这大约是一种自觉。我不会说:“好,这个星期我要写社会史了。” 卢汉超:你不想把社会史、社会经济史、思想史等等分得泾渭分明。 史景迁:它们都是历史的一部分。历史人物的生活会有所侧重,我不会拒绝这种差别;但如果这种差别只反映了社会史的一个侧面,我也不会欣然接受。不然的话,我们就会像来自越南的那种社会观那样,只有邪恶的地主或是只有善良的农民。如果有好的地主,我们要讲出来;如果有邪恶的农民,我们也应该谈一谈。如果有善良的工厂主,或恶狠狠的工人,也是如此。 卢汉超:所以,名称是后来放上去的——当你完成写作之后;读者可以有自己的判断,按不同的种类来进行分类。 史景迁:是的。这对我来说是没有问题的。你如果想让他们这样做,他们当然会这样做。正如传记这样的种类,我并不认为自己写的是传记,但有些人却这样认为。 卢汉超:譬如您的著作《康熙》? 史景迁:在某种意义上,是的。我将之称为“自画像”(self-portrait),所以看上去有些像是自传。 卢汉超:在我看来,我们对普通百姓的日常生活的研究远非理想。您在《追寻现代中国》一书中有一些关于平民百姓的食物和住房的描述,但大部分有关中国近现代史的书都过于侧重研究精英阶层,对普通人民的生活则忽略不顾。在您看来,就史料而言,这种情况是因为有关日常生活的史料太多了,还是太少了?

史景迁:这方面有大量的材料,虽然它们往往是关于司法或税务方面,是那种更合适于作各种量化性历史分析的材料。这类材料中有许多是关于那些生活在接近社会最底层的人们,至少是那些远离精英阶层的人们。困难之处在于很难从这类材料中得到不同的细节,以清楚地区分出不同的人们。这不是这些人的错误,这是把他们归档入案的社会的错误,或者说是历史学家的错误。就量化的研究而言,这些是很好的材料。我们能得到人们的平均收入、平均期待寿命、平均卡路里摄入量和人口方面的各种信息。但是像我在《王氏之死》中用的那种材料就相对比较少了。事实上关于这个案子《福惠全书》上只有十几行字。 我的感觉是关于日常生活的材料不是太多了或太少了。有许多材料存在,但无论哪方面的又都不足。很难利用这些材料,因为它们对人物的性格不加区别。它们不像诗歌那样可能会有性格——诗歌当然不都是如此,但一个官僚可以通过诗歌来表达政见。我们通常所说的精英阶层或知识分子阶层的人们往往有更多的表达方法。 卢汉超:而他们会写他们自己。 史景迁:他们会写他们自己,他们也可能不说实话。 卢汉超:一般农工大众则不写自己。 史景迁:一般农工大众不写自己,因为他们不知道怎么写作。但有时他们的谈话也会进入记录。有人会记录他们的谈话,警察会记录他们的谈话,所以司法方面的档案很重要。但是司法方面的材料的大麻烦是只有打官司或吃官司的人才入档,而我们大部分人都尽量避免与官司有牵联,这样我们就不会被记录在案。关于普通人民有许多研究可做,但这是难度很大的一种历史。 卢汉超:但这是一个非常重要的领域。 史景迁:这是非常精彩的一个领域。 卢汉超:研究中国政治的人或许会注意北京的权力斗争这些大题目,但中国普通的老百姓会说,“菜篮子里看形势”。 史景迁:这话言之有理。你当然可以做这类历史,我很赞同。但写这样的历史很困难,特别是那种给一般大众看的,那就更难写得内容丰富了。因为你通常只有那种细微的材料,聚沙成塔般地构成大图景,而难得有能够构成个性的材料。不过偶然你会非常走运,在一个复杂的案子中忽然出现了一篇证词,一份朋友或邻居的谈话记录,而重要的东西就在其中。在《雍正王朝之大义觉迷》中,甚至雍正皇帝的访员也在记录普通人的谈话,因为人们在闲聊中散布谋叛的消息,而清政府知道这一点。当然其中有一些是逼供,有一些是自愿或半自愿的。但是其中的细节往往是有关日常生活的:人们在出售药物,小贩在卖东西,有人在搭船旅行,有人雇一顶轿子,有人连鞋子都没有,等等。这些都是我在雍正的材料中找到的。 卢汉超:雍正是一个勤勉的皇帝。 史景迁:是的。雍正也许并不关心那些细节,但这些细节对我来说却很重要。它们让历史学家重新捕获到一个时代。它们都在雍正的《朱批谕旨》里。有些篇幅很大。现在中国台湾和大陆都有影印本。这些是很精彩的材料。 卢汉超:我们是否可以把中国最近二十多年的发展变化在一定程度上看作是一种传统的复兴?这种传统大致建立于20世纪上半期,例如五四时代的自由主义和以30年代上海为代表的商业主义。 史景迁:出现在1930年代中国的新事物后来被压抑了,1990年代又重新出现。再就是为什么现在在西方,很多人研究国民党和民国时代的历史,而对毛和毛的意识形态不像以前那样有兴趣了。但这不一定意味着30年代建立了一种传统。这意味着类似的经济雄心和经济机会在90年代的中国出现了,而它们在30年代也曾经出现过。这类事物包括大众传媒以及你和其他学者研究过的题目:无线电、通俗音乐、茶馆、戏剧、服装方面的变化。我并不认为90年代对此作了复兴,而是人们有了和30年代时同样的机会去利用新的传媒和技术。所以在90年代就像在2004年一样,人们对西式的鞋子和化妆有兴趣,人们对互联网和无线电话有兴趣。这些东西并不是作为一种传统介绍到中国的,它们是在中国得到了人们真正共鸣的一些娱乐和交流的形式,而中国人民现在有机会去获得这些东西了。所以这是物质获取的一种回归。这种物质获取的思想在民国时代曾因大张旗鼓的广告而受到鼓励,现在这种大张旗鼓的广告又在全中国出现了。所以现在商标和名牌产品的思想又在中国复活,犹如一种大都市化运动。我不会说这是一种新传统,失而再建。我把它看作是一个曾经存在过的新机会,失而复得。 五四运动与此不同,也更复杂。我不认为五四运动是一种传统。我认为它是一种探索的模式,我称之为经典的探索模式,往往由精英阶层中受过良好古典教育的人士领导。现在又有了探索的机会。它们在中国还远非普及,但正在快速发展,所以我们会看到一种貌似五四那样的反映。但它与五四不同,它是一种向继承下来的信念挑战的意愿,政府不总是希望看到这种意愿存在。这取决于你怎么表达这种意愿。中国的批判主义有极为巨大的活力。 卢汉超:现在大约有一百名毛泽东时代以后来到美国、目前任教于美国各大学的中国历史学者。他们在中国古典方面的训练显然不如教您中文的那些老一代学者和您的老师房兆楹。能否请您就此略作比较? 史景迁:他们受的是不同的训练。他们也许不那么深入地阅读早期的经典或传统的古典著作。我认识一些非常优秀的中国学者,有的在这里,有的在中国。据我看,历史这一学科现在很兴旺。一些中国学者对西方理论有兴趣是因为他们现在可以更自由地探索除马克思和社会主义以外的理论了。而有些中国历史学者或许像我一样满足于不用理论——不真正地使用理论,并以此为乐。 我认为在美国的华裔中国历史学家有很大的影响,对我本人来说这是肯定的。从我一开始学习中国史时,芮玛丽就对中国史学家的著作推崇备至。当然她最了解的是二战以后生活在美国的中国学者。如你所知,其中有一些后来回中国去了。但当我做她的学生时——当时我还没有开始学汉语——她就介绍我看瞿同祖关于中国地方政府和何炳棣关于社会阶层流动的著作。然后她又介绍我看张仲礼关于中国士绅的著作以及萧公权的著作。我在读书时,也读费正清和芮玛丽的书,还有费维恺、柯文、魏斐德和列文森等人的著作。 卢汉超:近几年,社会史在中国形成了一种新的趋势,历史学家称,这种趋势至少部分地是受到西方史学、尤其是美国史学的影响而产生的。在中国,社会史也与文化研究结合起来,称为“社会文化史”(sociocultural history)。您对此有何评论? 史景迁:我们先前谈到社会文化史。我对“社会”和“文化”感兴趣,问题是我们如何用实际的语言结构来照亮社会?你可以像社会科学家一样研究社会,如许多人在中国所做的那样,譬如费孝通、陈翰笙等人,尤其是在1920年代和1930年代。但我希望进入更具有思想性的一面,如社会的心智,然后用一种文学形式(a literary form)呈现出来,这种形式对读者来说是非常具有吸引力的。不过我并不把这种认知当成一种意识形态,而是当成一种方法。我试图关注社会中的个人,也试图将对个人的关注置于对社会的关注之前,用个人来揭示社会。 在整个毛时代,也许包括毛以后的一段时间里,中国历史学家被鼓励研究社会的底层。换言之,研究中国是有规矩的,一个学者可以做的,能帮助他保留自己的工作、并在研究上有所创新的事就是研究工农,在某些情况下,也研究小商人和穷人。这样做,你可以在学术界保持一个很好的位置。你可以研究太平天国,可以研究捻军,或者研究鸦片战争中对英国的抵抗运动等。这些都是非常有意思的题目,而且是允许做的题目。在太平天国研究领域内,至少到1982年时,大陆学者开始研究太平军的基督教社会结构、受害情况,以及反抗政府的活动等。这是邓小平在1978年十一届三中全会上站稳脚跟之后“松绑”的结果。社会史得到了扩展,将思想史包括进来,该领域的研究也变得更加宽松和自由。 卢汉超:一般而言,改革开放以来,中国年轻一代的历史学家把西方的学术影响看作他们研究中的一个重要部分,他们所使用的一些新理论也大多来自西方。 史景迁:这或许是因为目前是中国思想学术生活中的一个过渡时期。将近四十年中,中国曾有过几乎无所不包的意识形态,现在要从中走出来,需要有一个使用来自别的国家的理论的过渡时期。我注意到不少中国学者试图发展出新的中国理论基础。什么是中国文化的基础?这是个重大的问题,或许可以回溯到“中学为体、西学为用”:怎样有创造性地使用西学,同时又发展出一种无可争辩的根植于中国经验和中国知识的理论?当然这个问题的前提是Chinese(“中国的”“中国人”)一词还有实实在在的意义。在这方面有许多辩论。这个词的意义已大大延伸。例如,在当今的世界上,突然间,这么多中国人不讲中国话了,这么多中国人不住在中国了。同样的情况也发生在世界上许许多多其他文化上。这意味着一种危险,有那么一丁点儿的中国文化变得古老无用了,成为老黄历了,留存在过去了。所以,你如何理解这个目前正在中国出现的、强大的新文化,并使它在史学上变得有意义?也许你做不到,也许你的解释无效,也许理论上的漏洞太多,但这么多的中国人在这样做,我感到这是一种令人激动的冒险。耶鲁接受了来自中国大陆的研究生和年轻学者,他们中的很多人给我留下了深刻的印象。其他人也许不那么优秀,但优秀者是大有人在,有些甚至可以说是出类拔萃的。我对来自台湾的年轻学者也是如此看法,我绝不希望将台湾和香港的学生排斥在外,来自两地的学生在古文方面都受过极好的训练。 卢汉超:从我读过的您的文章来看,您对中国的未来或许可以用“谨慎的乐观”来形容。作为西方的一个重要的中国历史学家,您是否可以对21世纪的中国或中国未来几十年略言数语? 史景迁:我们知道这只能是一种猜测,取决于你对中国人的应变能力有多大的信心,对中国人在他们之间保持和谐有多大的信心,对中国的领导人把更多的人带入统治阶层有多大的信心。在我看来已有迹象说明这些都正在发生。我不想用“适应”(adaptability)一词,因为这可能有点意味着放弃你已有的东西。我们也许可以说是一种调节(adjusting),或者是扩大眼界,去包罗一些其他的观点和见解。中国的思想家们历来如此。这其实是鼓励人们去创建一个新的中国人的认同观。不知为什么我一直对中国极具信心,大概是因为我出生时我的母亲在读一本有关中国的书吧(笑)。就像蒋介石出生时,他的母亲在念佛诵经,所以佛教对他的一生都有影响(笑)。从许多角度看,20世纪对中国来说是一个苦难的时代,特别是20世纪前七八十年。19世纪也苦难深重。但是这个时代产生了一些了不起的人物,他们以中国的传统为基点,思索着最惊人的一系列方法。从曾国藩到王韬到梁启超,还有秋瑾或邹容,简直令人目不暇接。这些人都在苦苦思索着解决办法和怎样去“调节”。我认为这是非常了不起的。所以可以说我对中国不只是谨慎的乐观,对中国的未来,我或许就是乐观。当然这不是说他们没有问题。他们仍有重大的问题。对此需要某种才智和善意。 卢汉超:这或许牵涉到中国的信仰系统这个大题目。 史景迁:是的,中国本身的信仰系统是非常非常重要的。这也就是我为什么非常喜欢武汉地区发现的楚国的竹简。探索这个中国早期的文化,会使我们对儒家、法家和道家产生一种新观念。现在人们又发现竹简中包含的政治理论。我们可以从中思考有文字以来中国文化的一些最初的基石,并从里面吸取教训。我发现这是历史研究中极为精彩的一个领域,它将历史、神学、考古和哲学联在一起,这是了不起的结合。如果我是一个年轻的中国学者,我大概会进入这个领域,因为它把那么多精彩的学科结合在一起,从中人们能够以古知今。 (责任编辑:admin) |