人口、卫生、环境与疾病——《马可波罗行纪》所载莎车居民之疾病

http://www.newdu.com 2024/10/06 07:10:07 中国社会科学院历史研究 罗帅 参加讨论

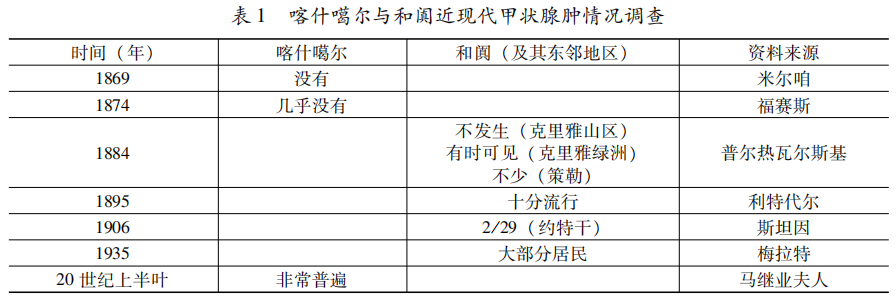

今莎车在元代文献中被称作鸦儿看、押儿牵、兀里羊等。[2]13世纪的著名旅行家马可波罗(Marco Polo)在其行纪中,专辟一节记载了此地的见闻。在慕阿德(A.C.Moule)与伯希和(P.Pelliot)1938年整理出版的《马可波罗行纪》英译百衲本中,有一段话描写了鸦儿看居民的疾病,援引如下: 该州大部分居民一只脚非常大,另一只脚小,却仍能很好地行走。他们的腿是浮肿的,喉部有一个肿块,这是他们饮用水的品质所导致的。[3] 这些内容均不见于F本(一种抄于14世纪的古法语本,慕阿德—伯希和整理本所据之底本),而出自另外的三个版本,各析如下: Z本:该州大部分居民一只脚非常大,另一只脚小,却仍能很好地行走。 R本:他们的腿是浮肿的,这是他们饮用水的品质所导致的。 L本:他们的喉部有一个肿块。 《马可波罗行纪》自13世纪末诞生以后,形成了大量抄本和刊本。慕阿德—伯希和百衲本统计各种版本共计150种,其中包括抄本119种。[4]L本和Z本均是拉丁语抄本,前者抄于15世纪早期,后者约抄于1470年;R本是剌木学(G.B.Ramusio,1485~1557)根据几种抄本整理而成的意大利语刊本,于1559年出版。[5]这三种版本之间的关系比较密切。意大利马可波罗研究专家布尔吉奥(E.Burgio)与尤塞必(M.Eusebi)认为,L本是剌木学所利用的抄本之一。[6]关于R本和Z本的关系,慕阿德与伯希和指出,“剌木学利用了一种抄本,里面包含许多特别的片段,现在只在Z本中能找到;而这种抄本的另一些片段,或者剌木学所用的其他抄本,包含了一些Z本所无的独有片段”,“Z本中有200个片段不见于F本,而其中五分之三的内容见于R本。剩下的部分,超过80个片段,为Z本所独有。”[7] 《行纪》所载鸦儿看居民之疾病,以往的注释家均将其看作一种病,即甲状腺肿。然而,经过仔细考辨,笔者发现它实际上描写的是两种病。Z本和R本描述的是一种腿疾,笔者尚未见其他古代文献记载莎车地区存在此病。仅据《行纪》所述症候,难以诊断它为何种疾病,因此注释家们基本都将其忽略了,或者避而不谈。从两脚大小对比悬殊之症状来看,我认为此病很可能是丝虫引起的象皮病(Elephantiasis),俗称粗腿病、大脚疯等。L本描述的喉肿显然是甲状腺肿,俗称大脖子病,是碘缺乏病(Iodine Deficiency Disoiders,IDD,包括甲状腺肿、克汀病、甲亢等)的典型病理特征。 查诸古代文献,有关鸦儿看及邻近地区疾病的记载极其缺乏。笔者管见,能够提供些许线索的仅有两部著作。《突厥世系》称,14世纪下半叶脱忽鲁帖木儿汗死后,异密帖木儿五次攻打叛王哈马鲁丁,“他最后一次前来进攻哈马鲁丁时,后者已患水肿病,听到敌人迫近的消息,不得不在几名亲信的伴随下仓皇逃走。”[8]《拉失德史》载,16世纪初速檀·赛德汗向鸦儿看进军途中,密儿·艾育伯患浮肿病在英吉沙郊外营地死去;同书另载,赛德汗的部下赛亦德·马黑麻·米儿咱在哈实哈儿(今喀什)、胞妹哈的札·速檀在鸦儿看亦曾患水肿病。[9]我们知道,碘缺乏病的病理现象包括喉部肿胀、眼睑浮肿、皮肤及肢体水肿等,丝虫病也可导致淋巴水肿甚至全身性浮肿。不过,一般而言,这两类病并不致命。因此,谨慎推测,哈马鲁丁等人所患浮肿之疾,可能与碘缺乏病或丝虫病有关。另一方面,近现代西域探险和旅行著作却提供了大量有关莎车地区疾病的信息。下面,笔者结合这些记载尝试对鸦儿看的两种疾病略作考辨,并借此对莎车地区古代的历史发展加以探析。 一、象皮病 象皮病是一种通过蚊虫叮咬而传播的寄生虫病,因线虫纲丝虫目寄生虫引起淋巴管阻塞性病变,临床表现为肢体肿胀,腿部(特别是小腿)变得十分粗大,皮皱加深,形似象腿。罹患象皮肿的很多病人两腿明显大小不一。这是一种古老的疾病,我国隋代医书已有此等病症之记载,印度古籍同样涉及颇多。[10]在古希腊和中世纪的阿拉伯,象皮病则被视作一种麻风病。[11] 最早怀疑鸦儿看居民中有象皮病患者的是英国东方学家玉尔(H.Yule)。在其《马可波罗行纪校注》1871年初版的索引里,“象皮病”(Elephantiasis)条下列有“第一卷173页”[12],此页正是关于鸦儿看的内容。然而,在这一页,并未见象皮病一词,也无任何有关此病的论述。在1903年修订版的索引和正文里,情况仍然如此。[13]可见,玉尔怀疑过鸦儿看居民两腿大小不一之症状是象皮病,但由于某种原因,他没有在正文里进行讨论——据我所知,在他那个时代,并无材料明确记载新疆曾有此等病例。的确,根据当今的调查研究,象皮病主要在热带和亚热带流行,在国内主要出现在南方和东部省区,新疆并不是流行区。[14]不过,今天新疆尚存数种其他线虫纲寄生虫,莎车和叶城仍流行多种寄生虫病。[15]那么,在北纬38度的莎车地区,历史上是否出现过象皮病呢?[16] 翻检近现代西域探险考察资料,笔者发现,在玉尔去世后有几位旅行者提到塔里木盆地南道的莎车、和阗等地存在象皮病。最明确的记载来自1890年代初法国德兰斯(J.-L.D.deRhins)探险队成员格瑞纳(F.Grenard),他在新疆、西藏考察报告中提到,莎车居民“遭受水肿、象皮病和关节炎之苦”,和阗地区流行有“麻风或象皮病(当地人称之为baras)”[17]。 1898年,在西藏和新疆探险的英国军人迪西(H.H.P.Deasy)来到莎车。在记述从莎车至拉达克(Ladak)的一段行程中,他的行纪《在西藏和新疆》第163页配有一幅插图,题为“一例象皮病患者”[18]。他没有交待这位病人来自何处,但根据行文,显然来自塔里木盆地南缘某地。 我们还知道一位有名有姓的病例——摩尔多维奇(Keraken Moldovak)。他是20世纪初和阗城的一位名人,被多种探险考察著作提及。1935年,弗莱明(P.Fleming)和梅拉特(E.Maillart)结伴沿塔里木盆地南道旅行至喀什噶尔。弗莱明提到,他们在和阗遇到了一位名叫莫尔多瓦克(Moldovack)的商人。他出生于美国,来到中亚经商,俄国十月革命之后被没收财产并流放到和阗,至彼时已在那里生活了15年,时年85岁,他“因患象皮病而跛脚”[19]。梅拉特则写道:“(和阗的)死水在满是泥泞的小巷里发出恶臭,货摊的食品因爬满了苍蝇而变成了黑色。我注意到大部分居民、甚至小女孩都患上了严重的甲状腺肿。”[20]可见,当时和阗的卫生条件极差,摩尔多维奇因此罹患了象皮病。 我们甚至还能推断出摩尔多维奇出现象皮病症状的时间。[21]1928年,德国人特林克勒(E.Trinkler)在塔里木盆地南道探险。他在和阗也遇见了摩尔多维奇:“我们总是对一个美国商人凯拉肯·莫尔多沃克(Keraken Moldovak)——一家地毯和丝绸厂厂主——进行友好的交谈产生美好回忆。”[22]特林克勒在和阗医治过许多病人,但他丝毫没有提及摩尔多维奇患有什么病。1928~1933年,中瑞西北科学考察团成员瑞典人安博特(N.P.Ambolt)长期在南疆考察。1931年底至1932年初,他在和阗与摩尔多维奇共度圣诞和元旦。安博特写道:“他以维吾尔语名字‘克来金巴依’而闻名全城,其真名是克来金·莫德维克。他久居和阗30年,是一笔宝贵财富的忠实守卫者:使用植物染料的羊毛染色工艺。”安博特还称摩尔多维奇是一位印度籍商人,时年83岁。他用了好几段文字详细描述了摩尔多维奇在和阗的纺织产业和生活状况,但只字未提后者患有任何疾病。[23]由此可见,摩尔多维奇的象皮病症状是在1932~1935年间显现的。[24] 此外,早在1873~1874年,英国人福赛斯(T.D.Forsyth)出使叶尔羌,与阿古柏伪政权联络。使团中包括一位名叫贝柳(H.W.Bellew)的医生,出使报告详细记录了1873年11月1日至1874年5月24日,他们在叶尔羌、英吉沙、喀什噶尔等地停留期间医助的病人所患疾病的种类。这里面没有明确提及象皮病,但提到了普遍性水肿以及可能是丝虫病引起的症状——淋巴结炎、丹毒样皮炎、睾丸鞘膜积液、睾丸炎等。计有:淋巴结核(Scrofula)16例,普遍性水肿(Anasarca)7例,丹毒(Erysipelas)5例,睾丸鞘膜积液(Hydrocele)2例,睾丸炎(Orchitis)9例。[25] 值得注意的是,比马可波罗晚半个多世纪的旅行家伊本·白图泰(Ibn Battuta)记载了两个地方流行象皮病。13世纪上半叶,他来到阿拉伯半岛南部港口城市佐法儿(Dhofar),“象皮病在这座城市的男女中肆虐横行,症状是双腿肿大。男人多受阴囊疝之苦。”[26]佐法儿当时与印度之间存在着密切的贸易关系,阿拉伯马匹从那里运往印度。马可波罗同样详细描述了这座城市,但没有提及那里的象皮病。[27]1335年,伊本·白图泰到访印度中部城市克久拉霍(Khajuraho),他讲述当地有一种禁欲主义教派,他们的头发长而黏结,肤色因苦行生活而极黄。他们能够借助天神的帮助治愈麻风病和象皮病。[28]《马可波罗行纪》记载,耶稣十二使徒之一多马(Master Saint Thomas the Apostle)在印度西海岸的马八儿(Maabar)遇难,凶手的后代被称作果维人(Govy),是一个低种姓族群。[29]玉尔注释果维人时提到,“晚期旅行者声称杀害多马的凶手的后代有一个特征:他们有一条腿体积庞大,乃由象皮病所致。这种病因此被葡萄牙人称作‘多马之耻’(Pejo de Santo Toma)。”[30]按,15世纪末,达·伽马(Vasco da Gama)抵达印度,此后葡萄牙人开始在印度海岸建立据点。 根据伊本·白图泰和玉尔提供的信息,笔者认为在14~16世纪,象皮病在印度十分流行,并通过贸易人员传播到阿拉伯半岛的佐法儿,在当地泛滥成灾。《马可波罗行纪》关于鸦儿看象皮病之记载只出现在Z本和R本中(Z本的描述较R本详细),很可能是马可波罗死后14~16世纪掺入的内容,这一点将在下文详述。这种病的病原体可能是由旅行者从印度携入鸦儿看的。 二、甲状腺肿 玉尔指出,R本中有许多独有的内容,其中就包括“剌木学单独提到鸦儿看流行甲状腺肿,这被近代旅行家所证实”[31]。按,单独提到甲状腺肿的是L本而非R本。莎车居民的这种疾病,确实被大量近现代西域探险考察著作提及。以下对这些记述按时间顺序作一番梳理。 1812年,印度人伊泽特·乌拉(Mir Izzet Ullah)从克什米尔经西藏进入新疆,他写道: (叶尔羌河的)水流进小的水道,灌溉所有的土地,并充入穿过叶尔羌城的渠道。关于后者,水流也通过窄渠运输,并蓄入水池中,以备冬用,因为在那个季节,水量减少,次级小渠被坚冰阻断。空葫芦被用作容器,用作杯、罐、水烟袋等。这大概是当地甲状腺肿广泛流行的原因。[32] 1865~1878年,阿古柏侵入塔里木盆地,建立伪政权。英国和俄国为了在中亚角逐中占得先机,各自派遣多批使团,前往南疆与阿古柏交涉。1868年,英国人罗伯特·肖(Robert Shaw)前往南疆喀什噶尔、叶尔羌等地,刺探阿古柏伪政权情况。他在日记中写道:“叶尔羌,12月21日。今天早上许多甲状腺肿患者,其中一些是妇女,前来拿药。”[33] 1869年,受雇于英印政府的米尔咱(Mirza)从印度探险来到叶尔羌,其行程报告写道: 喀什噶尔的气候似乎比叶尔羌冷一点,可能是因为其地理位置比叶尔羌更高、更靠北。它也更卫生一些,叶尔羌人饱受不洁用水之苦。而且,甲状腺肿在叶尔羌非常流行,但在喀什噶尔没有,可能是因为叶尔羌河是从冰川而来,在冰川众多的地方甲状腺肿往往比较常见。 …… 叶尔羌城建于平地上,在它的北边约5公里有一条自西向东流淌的大河。城市被一条壕沟和一道厚的土墙环绕,城墙上每隔一段距离有一座塔楼。那里有一座带屋顶的大巴扎,就像喀什噶尔的一样,足够宽广供载货马车停放;但是街道通常是不规则的,太窄而无法让马车通过。在三四条街道的交汇处,总是有一个小水池,其中的水是通过水渠从叶尔羌河引来。在夏天,这些水池每周灌满一次,但是,尽管如此,水是肮脏的,充满蠕虫,时常散发出难闻的气味。米尔咱调查,这座城市有67条渠道——当地居民则称有300条,可能是指包括支道在内;不管怎样,渠道非常多。 …… 叶尔羌城据说住有8万人,女性更多。他们的饮食简陋,通常是馕和热茶。他们比喀什噶尔人更热情,会用食物招待他们的客人。居民的特征,包括语言、服饰,跟喀什噶尔人非常接近。甲状腺肿在这座城市及邻近地区十分常见,但不见于喀什噶尔。[34] 1873~1874年,英国人福赛斯出使叶尔羌,其出使报告提供了大量有关叶尔羌地区甲状腺肿的材料。在1873年11月1日至1874年5月24日的病例记录中,共有甲状腺肿168例。在插图46“叶尔羌甲状腺肿样本”中,5位当地人有4位甲状腺肿明显,另一位表现为轻度症状。福赛斯指出,“在叶尔羌,民众外貌最显著的特征是种族的多样性,其次是几乎所有人都患有的甲状腺肿”,“喀什噶尔旧城人的体质更健康,而叶尔羌给人的印象是,人群中到处是喉部凸鼓的甲状腺肿现象”[35]。更详细的两段记载如下: 与叶尔羌的类似事物相比,我们对此地(喀什噶尔)人明显强壮和健康的外表印象深刻,他们几乎都没有甲状腺肿,而在叶尔羌几乎人人都有;其次,在此地以乌兹别克人、塔吉克人和东干人为主的人群中间,纯粹的汉人面孔也占有很大比例;同时,这里与叶尔羌一样,人们普遍衣着漂亮,善良,人群的有序与活泼也不免吸引我们的注意。 …… 比上述事情更让人注意的是称作甲状腺肿的疾病,一是其格外流行,再者它局限于特定的地方。这种病在喀什噶尔至和田之间的所有地区都可见到,但是在叶尔羌极度流行、极其严重。在这里,人们难以逃脱这种丑陋致畸的疾病的肆虐。这种病出现于各个年龄阶段、各个阶层的各种人,从还未长牙的幼儿到须发苍苍、掉光牙齿的老者,但它并不明显缩短人的寿命。在为来到我们住处和诊所的各种人群进行检查时,我在不同地方统计到的患病概率为:7/10,11/13,5/7,3/12,9/15(患病人数/检查人数),而有一次,一组7个人全都患有这种病。集市人群中的患病人数令人吃惊,而一些病例的发展阶段和致畸情形让人震惊,因为看起来很恶心。我没有发现一例克汀病(按,一种呆小症,碘缺乏病的严重症状)患者,但我听说儿童中的痴呆症患者并不罕见,并且呈迅速蔓延之势。当地人称甲状腺肿为búcác或búghác,并将其归咎于他们的饮用水。在这座城市里,这种病远比在乡村和山区常见,它由沟渠从泽拉夫善河(Zarafshan,罗按,叶尔羌河的一部分)或叶尔羌河引水供水,它们的源头和上游流经地区是云母片岩和石板页岩的群山。在平原上,它们流经混合着大量云母的沙土地,沟渠就是从这里引水。水被引入城中,不时灌入许多未遮盖的松土中的水池和池塘,成为居民的用水来源。这些水基本是静滞的,充满丝状绿藻和从周围道路上而来的各种不洁物。一些患有此病的人求助于救济诊所,但绝大多数人不把它当成一种病,而且没有人对疗效,除非是刚刚发病的儿童,抱任何希望。[36] 1876年,俄国人库罗帕特金(A.N.Kuropatkin)受命前往南疆收集情报,他在调查报告中写道:“喀什噶利亚地区(罗按,指塔里木盆地),最常见的疾病中,占首位的是与眼有关系的疚患,失明是很普遍的,还有肺病、淋巴结核、疥疮、肿瘤、甲状腺肿大等病亦屡见不鲜。诱发眼病的原因被解释为弥漫在空气里的含盐尘埃和夏天盐土反射出的耀眼的光线。当地人把甲状腺肿大病归咎于水。”[37] 1883~1885年,俄国人普尔热瓦尔斯基(N.M.Przhevalsky)率队进行第四次中亚探险,深入青藏和罗布泊、克里雅河流域。在行记中他提到:“策勒有不少居民患甲状腺肿大症”,“甲状腺肿大病在(克里雅的)山区不发生,在绿洲有时可以见到,听说在莎车有不少人长着大脖子。”[38] 1887年,英国军人贝尔(M.S.Bell)从北京前往新疆,他描述沿途的见闻:“甲状腺肿在叶尔羌非常流行,几乎所有人都患有此病。”[39] 1889~1890年,别夫佐夫(M.W.Pievtsoff)接替病逝的普尔热瓦尔斯基,率领俄国探险队考察塔里木盆地南缘和藏北。他的考察报告详细记录了在南疆做的民族学调查,其中涉及人口和日常生活的各个方面,关于叶尔羌回城,他写道: 城区的生活用水都从水池和水渠里取用,非常不干净。当地人居住处又脏又臭,其卫生条件极差,尤其是一到夏季,叶尔羌城的发病率和死亡率都非常高。这种状况和城区连着的传播折磨人的疟疾的稻田有着密切关系。在叶尔羌甲状腺肿也非常普遍,当地人认为其病因是饮用了劣质河水。城里“大脖子”的男女很多,都是中年人;年轻人和儿童不得这种病。[40] 别夫佐夫探险队成员罗博洛夫斯基(V.Roborovsky)在叶尔羌绿洲所写的一封信里也提到:“在街上,可以见到许多患有甲状腺肿的男女,这种病是由城市沟渠中糟糕的水质引起的,当地居民在自然状态下将其饮用。男性在青春期罹患此病,女性是在结婚以后。”[41] 1890年代初,法国德兰斯探险队考察塔里木盆地南道,格瑞纳在考察报告中写道: 突厥斯坦也有一个不好的地方,即水质糟糕,这多少抵消了它的优点。那里的河流和沟渠充满了泥沙、植物残片、微生物以及一些碱性物,另外,水滞留在池塘中,供居民日常使用。这导致当地许多人罹患消化和肠胃疾病、甲状腺肿和身体浮肿。今日,和马可波罗时代一样,在莎车,病情十分严重:大部分居民患有甲状腺肿,遭受水肿、象皮病和关节炎之苦。和阗还好,这些病比较少见。喀什噶尔的情况更好,而库车则拥有最洁净的水质,居民最为漂亮健康。 以下是一位当地医生讲述的和阗最常见的疾病。排在首位的是梅毒,它在普通人群中极度蔓延,带来非常严重的后果。天花在1891年冬天爆发,导致全疆10万人死亡。各种皮肤疾病十分普遍,如麻疹、疥疮、koutour(症状是皮肤起浅红色斑块,瘙痒难忍)以及湿疹。沙尘引起的眼炎,造成盲人到处可见。此外,在那里不利的气候条件下,还有发热、风湿、麻痹、水肿、麻风或象皮病(当地人称之为baras)、黄疸、痔疮、百日咳、肺痨病。[42] 1895年,英国人利特代尔(G.R.Littledale)从新疆前往西藏,他提到:“在叶尔羌与和阗,甲状腺肿十分流行。我们观察到,肿大现象往往出现在脖子的右侧,有时两侧均有,通常形成两个明显的板球大小的肿块,其中一个在另一个下面;当地人称,它并不致命。”[43] 1898年,英国军人迪西来到莎车,他指出,“在莎车、叶城与和阗,贫困十分显著。在叶尔羌最脏乱的地区之一,有一片政府为贫民提供的棚户区”,“(在新疆),肺病、眼疾、麻风病和妇女肿瘤是常见的疾病,甲状腺肿在一些地区流行。”[44] 1890年代后期,瑞典人斯文·赫定长期在南疆探险考察。他声称,“莎车四分之三的居民都患有甲状腺肿,盖因当地水质糟糕,水被储存在池塘里,以供洗澡、洗物和饮用。只有饮用优质水的印度和‘安集延’商人才免患此病。”[45] 19世纪末至20世纪上半叶,英国驻喀什噶尔总领事马继业(G.H.Macartney)的夫人长期生活于喀什噶尔,她在回忆录里写道: 我们用的水很浑浊、颜色像咖啡,浑浊得厉害。水倒在土陶缸里,放上一天,澄清后再舀到另外几个干净缸里再放上几小时,然后在饮用前得先烧开,倒进一个小罐里凉上一阵,澄清了才能喝,这样,端到餐桌上的水就清澈透明,喝起来一点问题也没有了,因为它经从一个缸里倒在另一个缸里,折腾了好几回。 甲状腺肿大在喀什噶尔非常普遍,而且在莎车城,情况就更严重了。在这两个地方,常常可以看到人们的喉部到腰部长着大肿包,一个吊在另一个的下面。而这里的汉族人从来不喝生水,他们喝茶,喝的茶用滚烫的开水泡好。所以似乎汉族人从来不得甲状腺病,由此看来,当地的水是造成人们得这种病的重要原因。我们这些在喀什噶尔的欧洲人,喝烧开的水,因此从来没有染上这种疾病。[46] 1900年,斯坦因第一次中亚考察途经莎车,他指出,“甲状腺肿直到今日仍是当地居民的一个特征”[47]。1906年,斯坦因在第二次中亚考察时进行了大量体质人类学调查工作,考古报告记录了和阗约特干(Yotkan)29位村民的调查数据,其中有两位维吾尔族农民患有甲状腺肿。[48]在此次考察的个人行纪里,斯坦因还写道:“但我怀疑,是否他们(罗按,莎车人)的水,可能一年中大部分时间都处于淤滞状态,并不是古代马可波罗注意到的在‘鸦儿看居民’中流行甲状腺肿的主要原因。”[49] 1905~1906年,美国人亨廷顿(E.Huntington)考察塔里木盆地南道,他记载:“在和阗与莎车,甲状腺肿和颈项强直病极其流行。我听说过,人们普遍相信,邪恶的‘妖怪’惯于在睡梦中扼住人的喉咙,之后那个人就会得甲状腺肿。有时‘妖怪’会改变做法用巴掌打人的头,那个人就会得颈项强直病。”[50] 1906年,芬兰人马达汉(C.G.Mannerheim)在塔里木盆地南道探险时行经莎车,他拍摄了当地居民患甲状腺肿的照片,并写道:“此地之甲状腺肿如此之流行,它几乎不能称为一种病,而是一种普遍现象。其大小和形状可以发展到令人吃惊的程度。据说这种病是饮水造成的,而人们也没有采取什么措施来消除这种‘缺点’。当地人开玩笑说,真正的‘叶尔羌人’脖子上必须有一个令人尊敬的瘤子。”[51] 1917年,谢彬受北洋政府委派,前往新疆调查财政。他在当年7月8日的日记中写道:“(莎车)回城中有涝坝五十余处,水皆潴积,类同死海,污浊可畏。(缠民颈项多浮大,即饮积水多微生物之故,亦犹石浆水之多浮颈也。)”[52] 从以上记载来看,自19世纪初至20世纪上半叶,莎车的甲状腺肿病情一直很严重。关于此病在莎车流行的原因,亨廷顿记录了当地人的迷信看法,普尔热瓦尔斯基也提到克里雅(今于田)居民有类似观念。[53]而绝大部分外地观察者,则将其归咎于当地的水污染和恶劣的卫生条件。莎车回城的供水系统和当地居民的用水习惯很不科学。他们通过水渠将叶尔羌河的水引至城中的露天池塘,死水滞积,蚊蝇滋生,居民在其中洗澡、洗物,而这样的水又被直接饮用。早在1812年,伊泽特·乌拉就指出不洁的饮水“大概是当地甲状腺肿广泛流行的原因”;别夫佐夫还提到,当地也有人认为病因在于饮用劣质河水。斯文·赫定与马继业夫人从另一个角度提供了侧证,前者说喝优质水的印度和中亚商人不患此病,后者称喝开水的汉人和欧洲人也“从来不得甲状腺病”。此外,米尔咱还谈到了冰川与甲状腺肿的关系:“可能是因为叶尔羌河是从冰川而来,在冰川众多的地方甲状腺肿往往比较常见。”唯有斯坦因对“水质说”表示怀疑:莎车淤积的死水可能并不是当地居民流行甲状腺肿的主要原因,这是颇有见地的看法。 关于鸦儿看的水质,很早以前,米儿咱·海答儿(Mirza Muhammad Haidar Dughlat,1499~1551)在《拉失德史》中作过这样的评价:“鸭儿看的水是世界上最好的。医师所称道的美好水质,这种水一概具备。”《拉失德史》突厥文抄本在此插入了两句补充说明文字:“鸭儿看和于阗的河水之所以如此被称道,是因为水中可找到玉石和金子,这是其他河流中所找不到的。鸭儿看人极口称赞哈喇塔斯浑(罗按,即叶尔羌河),该河的水确乎是上等饮料。”对此,《拉失德史》英译编者伊莱亚斯(N.Elias)感到颇为困惑:“可是事实上鸭儿看城及其邻近地区的水污浊得难以想象。现在(罗按,1895年前后),甚至本地人还经常把他们所患的几种最恶劣的疾病归因于饮水不洁——这也许是有道理的。城镇中当然比乡下还要龌龊得多。”[54]伊莱亚斯道出的当然也是实情,但他误解了米儿咱·海答儿的本意。米儿咱·海答儿的评论显然针对的是叶尔羌河河水的口感。在上述引文之后,他紧接着写道:“它发源于退摆特(Tibet)常年冰封雪积的群山(离此一月路程);河川水流湍急,从南向北奔腾流过沙石地,到达哈实哈儿山区尽头的撒里畏兀儿后,仍同样迅猛地奔流而前,在岩石间穿过,奔腾翻滚,向东经七天七夜然后进入平原。到达石块稀少的叶尔羌河河床以后,流速就降低了一些。”[55]叶尔羌河河水由昆仑山冰川融雪补给,口感当然清冽甘甜。伊莱亚斯所谓鸦儿看地区水质污浊,是由前述不科学的储水方式和用水习惯造成的。米尔咱·海答儿没有提及鸦儿看城的运河—池塘供水系统,结合此处他对叶尔羌河水质的评价,我认为很可能在当时——15世纪末16世纪初,鸦儿看还不存在近现代观察者所说的城市供水系统,当地居民直接从叶尔羌河取水使用。米儿咱·海答儿也没有明确提到鸦儿看居民患有甲状腺肿,暗示了那个时候甲状腺肿在当地并不常见——至少尚未像后世一样成为当地标志性的地方性流行病。 有别于近代人指出的饮水污染,当今科学研究将矛头指向水质的另一个方面,认为莎车地方性甲状腺肿的根本原因在于当地水源(地表水和地下水)中碘元素含量过低。这种碘缺乏环境由地质演化史上的海浸现象所致。在晚白垩世至早第三纪(距今1亿~3000万年前),塔里木盆地经历了五次大的海浸—海退过程。海水通过盆地西部的阿赖山海峡侵入,在昆仑山山前形成古叶尔羌海湾。海湾的东岸在策勒至麻札塔格一线,自洛浦以东海相沉积逐渐消失,因此可知古海的覆盖范围包括于田以西直至喀什绿洲的广大地区,即塔里木盆地南缘的西部。[56]古海水退出时带走了较多的水溶性碘,形成了区域性碘缺乏环境。[57]在塔里木盆地南缘西部,河流沿途长期遭受流水刷洗,土壤中水溶性碘进一步损失,从而使碘缺乏病与地理环境呈现如下关系:(1)碘缺乏病的患病率与河流径流量呈正相关,即河流径流量越大,碘缺乏病越流行;(2)距河床越近,患病率越高;(3)海拔越高,越靠近上游山区,患病率越高。[58] 现在我们知道,碘缺乏环境是造成莎车地区甲状腺肿流行的根源所在。然则,这是否意味着当地甲状腺肿与其他因素,例如饮水污染毫无关系呢?当然不是。《马可波罗行纪》所载可失合儿(今喀什)、鸦儿看、忽炭(今和田)均在古叶尔羌海湾的海浸范围之内,根据当今医学调查,和田河、喀什河与叶尔羌河流域的碘缺乏环境基本一致,今日和田地区的甲状腺肿患病率甚至比莎车还要高。[59]那么,为何《行纪》仅提及鸦儿看流行甲状腺肿,而未言可失合儿、忽炭等地亦有此病? 甲状腺肿致病的原因比较复杂,除了碘缺乏这一基本因素之外,还存在多种致甲状腺肿物质。[60]在鸦儿看地区可能存在以下几类:(1)有机化合物,包括有机硫化合物、二硫化物、硫葡萄糖甙、生物类黄酮,它们广泛存在于胡萝卜、洋葱、大蒜、小米、高粱、豆类以及十字花科蔬菜和牧草中;(2)无机元素钙、氟,在碘缺乏条件下,甲状腺肿患病率与水钙、氟含量正相关;(3)微生物,生物污染特别是水中细菌污染(大肠杆菌、荚膜梭状芽胞杆菌、革兰氏阴性菌等)会促进甲状腺肿流行,饮用不洁水的患病率要明显高于饮用清洁水。此外,营养不良(蛋白质、热量、维生素不足)也会加重碘缺乏的效应。 一般情况下,人们摄入致甲状腺肿物质的剂量远达不到致病水平。但是,在碘缺乏的情况下,某地区由于特殊的地理环境和居民饮食习惯,这类物质的致甲状腺肿作用就会显露出来,甚至成为碘缺乏病流行的重要原因。研究表明,单是碘缺乏并不会出现极严重的地方性甲状腺肿病,只有碘缺乏和致甲状腺肿物质协同作用才会出现重病区。[61]这一论断在喀什噶尔与和阗得到了很好的印证。近现代西域探险考察著作也记载了喀什噶尔、和阗、策勒、克里雅等地甲状腺肿的流行情况(表1),上文对此已经作了引介。根据这些记载可知,在19世纪,喀什噶尔与和阗的甲状腺肿病人比较少见;只是进入民国之后,这种病才在两地流行起来。其可能的诱发因素是,长期的战乱和瘟疫导致区域经济凋敝,卫生条件急剧恶化。[62]  喀什噶尔与和阗的例子表明,塔里木盆地南缘西部的碘缺乏环境并不必然会导致地方性甲状腺肿。那么,《行纪》所载鸦儿看流行此病的诱发因素又是什么呢?要解决这一问题,我们可以先来考察甲状腺肿成为近代叶尔羌标志性地方病的诱发因素。这可能包括叶尔羌河的水质硬度偏高,[63]当地居民存在嗜葱蒜等物的饮食习惯,[64]等等。但最主要的无疑是当地的饮水污染,卫生条件差。然而,这也只是表面原因,深层次的原因是叶尔羌城市和绿洲人口数量过多。在此,有必要梳理一下莎车、喀什、和田等地历史人口的发展变化(表2)。相关的资料并不多,计有: (1)《汉书》记载,莎车有2339户,16373口,胜兵3049人;疏勒1510户,18647口,胜兵2000人;于阗3300户,19300口,胜兵2400人。[65] (2)《后汉书》没有记载莎车户口与兵数,记于阗32000户,83000口,胜兵3万余人;疏勒21000户,胜兵3万余人。[66]两汉之际是塔里木盆地绿洲国家人口激增、户籍结构剧变的时期,根据两《汉书·西域传》的记载,西汉时户、口之比一般为1:8~1:10,东汉则普遍为1:3左右。莎车、疏勒、于阗在西汉时人口相差不大,莎车略少。三个国家在东汉时期轮流成为塔里木盆地霸主,兵力与人口数量亦应相仿,笔者推测疏勒在东汉时有6万余口,莎车的情况则比较复杂。东汉初期,莎车称霸,但随后在同于阗的战争中损失了大量人口。[67]公元61年,莎车王贤被于阗王广德击败,莎车从此一蹶不振。[68]笔者推测东汉初期莎车称霸时,莎车绿洲人口峰值在6万人左右(不会超过东汉于阗的人口),此后应长期低于这个数字。 (3)乾隆二十四年(1759),定边将军兆惠奏称,“叶尔羌所属二十七城村,计三万户,十万余口。”[69] (4)1869年,米尔咱到访时,叶尔羌城据说住有8万人。[70] (5)1873~1874年,福赛斯记载了当时喀什噶尔国(南疆)各地的户口,其中最多的是叶尔羌地区,计有32000户,224000口。喀什噶尔有16000户,112000口;和阗有18500户,129500口。[71] (6)1889~1890年,别夫佐夫记载,叶尔羌绿洲除城市外有15万人;叶尔羌汉城有1500人,回城约3万人。和阗绿洲除城镇外有3万户,13万人(邻近扎瓦库尔干和喀拉喀什绿洲3万人除外);和阗汉城和回城共有5000人。[72] (7)新疆各地《乡土志》记载,光绪三十二年(1906),莎车有162229口,喀什噶尔有123245口;光绪三十四年,和阗有137841口。[73] (8)《新疆图志》成书于宣统年间(1909~1911),其中记莎车有44663户,196380口;喀什噶尔有36154户,169950口;和阗有34558户,204112口。[74] (9)1917年,谢彬记载,莎车全县人口31万余人;回城3300余户,汉城及东关共四百八九十户。[75]  以上资料显示,在整个前近代时期,仅有两《汉书》记载了莎车、喀什与和田的人口情况。晚清的数据比较多,其中福赛斯、别夫佐夫和新疆乡土志的统计范围较为接近,《新疆图志》则有所不同。在1874~1906年间,喀什与和田绿洲的人口变化不大;但莎车绿洲的人口呈现出比较明显的下降趋势,这可能是因为糟糕的卫生条件造成瘟疫和其他疾病泛滥。与东汉时期相比,和田与喀什近代的人口均增长了不到一倍,莎车则增长了2~3倍。实际上,至迟到晚清,莎车的人口密度要远远高于喀什与和阗。别夫佐夫对莎车与和阗两地的人口密度进行过详细描述。他指出在当时,莎车绿洲除城市外人口密度约为220人/平方公里,而除去50余平方公里的稻田外,该绿洲的人口密度实际上应该更大;和阗绿洲的人口密度约为114人/平方公里,仅为莎车绿洲的一半。他还从直观上写道,“从人口稠密的叶尔羌绿洲来到这里的游人一眼就能看出和阗绿洲这种人口稀少的情况”,“这里村民的房屋分布要比叶尔羌地区稀疏。”[76] 关于城市人口,相关的记载就更少了。米尔咱声称叶尔羌城有8万人,这个数字的可靠性值得怀疑。别夫佐夫提供了最详细的资料:叶尔羌汉城有1500人,回城约3万人,和阗回汉两城共有5000人。可见,当时叶尔羌城的人口规模是和阗城的6倍以上。此外,谢彬记载莎车回汉两城约有3800户,与别夫佐夫记录的人口数大致可以对应。 莎车绿洲与城市人口的增长,是与绿洲农业的发展以及鸦儿看城的政治地位有密切关系的。莎车绿洲比喀什、和田要肥沃,别夫佐夫就曾写道,“和阗绿洲的沙质土壤比起叶尔羌和叶城的纯黄土土壤肥力明显差”[77],叶尔羌河的水量也足够充沛,因此这里本应是塔里木盆地西南部最富庶的地方。然而,在伊斯兰教传入以前,莎车王贤被于阗击败以后,身死国灭,莎车绿洲先后被于阗、疏勒、渠莎、朅盘陀等国控制,[78]绿洲农业难以得到大规模开发,人口增长自然也比较缓慢。伊斯兰教传入以后,喀喇汗王朝统一了塔里木盆地西南缘,原有的区域政治格局被打破,莎车绿洲摆脱了周边地区的压制,农业经济得以迅速发展。莎车绿洲经济的充分开发,促进了绿洲人口的快速增长,也使鸦儿看城的政治地位逐步提升:在喀喇汗时期,鸦儿看城逐渐发展起来,到蒙古帝国时期与可失合儿、忽炭号为三城;都哇汗之后,鸦儿看城在察合台汗国后期的地位进一步提高;在米儿咱·阿巴·癿乞儿(Mirzá Abá Bakr)政权和叶尔羌汗国时期,鸦儿看城更是被定作都城,成为塔里木盆地西南部的政治经济中心。鸦儿看城的重要性提高以后,必然会导致城市人口的增加。 然而,在马可波罗时代,鸦儿看处于一个经济和人口发展的低谷期。1262年,阿里不哥出兵西域,征讨察合台汗国后王阿鲁忽。[79]自此之后,整个至元年间(1264~1294年),塔里木盆地西南缘一直战乱不止。在马可波罗行经前后,塔里木盆地南道屡遭兵燹,经济凋敝,人口锐减。《元史》记载,至元八年(1271)六月乙卯,元廷“招集河西、斡端、昂吉呵等处居民”[80],昂吉呵即英吉沙,这是对战争造成的流民进行安顿。至元十一年(1274),迷儿、麻合马、阿里三人上言,“(于阗河)淘玉之户旧有三百,经乱散亡,存者止七十户”[81],淘玉民户减少了四分之三,可见战乱导致巨大的人口损失。至元十八年(1281)闰八月壬戌,“诏谕斡端等三城官民及忽都带儿,括不阑奚人口”[82],斡端等三城即斡端、鸦儿看、可失合儿,所谓“括不阑奚人口”,乃指搜检无主之逃民。[83] 在马可波罗行经时期,鸦儿看城的规模和地位不及忽炭与可失合儿。阿力麻里的穆斯林作家札马剌·哈儿昔(Jamāl Qaršhī),于1264年移居可失合儿并长期生活在那里,他在《苏拉赫词典补编》里记叙了游访过的一些地区的风土人物,这些地方包括了塔里木盆地西南部的可失合儿与忽炭,而鸦儿看并不在其中。[84]元代史籍如《元史》等有关鸦儿看的记载也非常之少。可见,在至元年间,鸦儿看城的人口、经济等应该比不上可失合儿与忽炭。 札马剌·哈儿昔在讲述可失合儿与忽炭时,没有提到那一带有象皮病和地方性甲状腺肿等疾病。更早些时候,喀什噶里(Maḥmūd Kāšγarī)《突厥语大词典》(约成书于1076年)收录了两个有关甲状腺肿的词条,为鸦儿看地甲病的历史提供了重要线索: (1)boquqluγ är患甲状腺肿的人。 (2)boquq甲状腺肿,在喉咙两侧的皮肉之间生成的肿块。在拔汗那(Farγāna)与识匿城(Šiqnī)里有许多患此病的人。每代人都会患这种肿病。有的人的甲状腺肿竟能长到如此大的程度,以至他无法看到自己的胸脯和脚。 我询问过这种病的根源,他们这样回答:“我们的先辈原来是一些声音洪亮的异教徒,当执行真主使命的先知的伙伴们同他们作战的时候,他们通宵喊声连天,不断袭击,在他们的这种喊杀声中穆斯林们惊恐万状,面临失败。这个消息传到了真主所钟爱的欧麦尔(Umar)那里之后,欧麦尔诅咒了他们,于是在他们的咽喉上出现了这种病。”甲状腺肿在这些人中代代遗传。至今在他们之中没有任何人能大声说话。[85] 喀什噶里提供了他获知甲状腺肿这种疾病的信息来源,即当时在拔汗那(今费尔干纳/Fergana)与识匿城(今塔吉克斯坦之舒格南/Shighnān)流行此病。这些描述都反映了这两个地区地甲病的情况相当严重。关于其病因,当地人附会为在宗教战争中,真主对此地异教徒的惩罚。这体现了当时人对这种疾病的畏惧感和缺乏了解。《突厥语大词典》对拔汗那与识匿城地甲病的上述详细记载,从侧面暗示了当时鸦儿看尚未流行甲状腺肿,否则,喀什噶里不会毫不知情,无所提及。 进入14世纪,从察合台汗国后期开始,鸦儿看地区重新获得了较安定的发展环境,人口数量也逐渐膨胀起来。鸦儿看糟糕的卫生环境是人口过度膨胀造成的后果。由于城市规模和人口急剧增长,鸦儿看城建立了一套运河—池塘供水系统。不洁的饮水方式和肮脏的城市卫生,诱使地方性甲状腺肿和传染性疾病如象皮肿在这里滋生蔓延。以“人口—卫生”因素审之,我认为《马可波罗行纪》所载鸦儿看居民疾病的片段(象皮病和地方性甲状腺肿)并非出自马可波罗本人之口,而是14~16世纪L本、Z本和R本增衍的内容。[86] 玉尔曾指出,《马可波罗行纪》剌木学本(R本)中的那些独有内容可能来自马可波罗晚年的增补和修订,并强调“有关《马可波罗行纪》文本最重要的遗留问题是,寻找剌木学本中那些独有片段所依据的增补抄本”[87]。鸦儿看居民疾病之记载就属于这类后世抄本增衍的内容。L本、Z本、R本及其他诸本中的独有片段,可能像玉尔所言来自马可波罗本人晚年的增订和口述,但也可能与马可波罗毫无关联,乃是后代传抄者根据其他著述和传说添入的新成分。可以说,慕阿德、伯希和的英译百衲本实际上是马可波罗之后欧洲有关东方见闻的汇总。它只是一个最全面的本子,但未必是最可靠的本子。在进行翻译和具体研究时,应当时刻注意甄别诸本内容是否来自马可波罗本人。特别是,有的后世增添内容的确是东方的真实情景,但不属于马可波罗时代,这就更要慎重对待,将其厘清,重新加以利用。就像有关鸦儿看居民疾病之记载,它并非出自马可波罗的观察,但也能反映所描述地区某个历史时期的情况。

[1]本文系新疆师范大学西域文史研究中心招标课题“我国新疆及阿富汗出土中古(3~9世纪)文献综合研究”(项目批号:XJEDU040215B03)的阶段性成果。本文在写作过程中承蒙荣新江先生悉心指导,谨此致谢。 [2]《元史》卷八《世祖纪》,中华书局,1974年,第153~154页,卷一二〇《曷思麦里传》,第2969页;乌兰校勘:《元朝秘史(校勘本)》续集卷一,第263节,中华书局,2012年,第364a页。 [3]A. C. Moule & P. Pelliot (trans. and annotated), Marco Polo. The Description of the World, Vol. I, chap. 53, London: Routledge, 1938, p. 146. 译文在北京大学马可波罗项目读书班译定稿的基础上,略有修订。 [4]A. C. Moule & P. Pelliot (trans. and annotated), Marco Polo. The Description of the World, Vol. I, pp. 509-516. 其中的统计表罗列了《马可波罗行纪》各种版本的名称、年代、收藏单位等详细情况。 [5]A. C. Moule & P. Pelliot (trans. and annotated), Marco Polo. The Description of the World, Vol. I, p. 515. [6]E. Burgio & M. Eusebi, “Per una nuova edizione del Millione”, in: I viaggi del Milione. Itinerari testuali, vettori di trasmissione e metamorfosi del Devisement du monde di Marco Polo e Rustichello da Pisa nella pluralità delle attestazioni, a cura di Silvia Conte, Roma: Tiellemedia, 2008, pp. 17-48. [7]A. C. Moule & P. Pelliot (trans. and annotated), Marco Polo. The Description of the World, Vol. I, pp. 46, 48. [8]阿布尔·哈齐·把阿秃儿汗撰;罗贤佑译:《突厥世系》,中华书局,2005年,第153~154页。 [9]Mirza Muhammad Haidar, The Tarikh-i-Rashidi. A History of the Moghuls of Central Asia, Part II, edited with notes by N. Elias, translated by E. Denison Ross, London: Sampson Low, 1895, p.315,389,451;米儿咱·马黑麻·海答儿撰;新疆社会科学院民族研究所译;王治来校注:《中亚蒙兀儿史——拉失德史》第二编,新疆人民出版社,1983年,第233、347、437页。 [10]陈子达:《丝虫病》,人民卫生出版社,1957年,第1~2页;王钊主编:《中国丝虫病防治》,人民卫生出版社,1997年,第7~8页。 [11] R. Liveing, Elephantiasis graecorum: Or True Leprosy, London: Longmans, 1873, pp. 2-4; L. Demaitre, Leprosy in Premodern Medicine: A Malady of the Whole Body, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007, pp. 1-33. [12] H. Yule (ed. & trans.), The Book of Ser Marco Polo, the Venetian: Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, Vol. II, London: J. Murray, 1871, p. 491. [13] H. Yule (ed. & trans.), The Book of Ser Marco Polo, the Venetian: Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, Vol. II, revised by H. Cordier, London: J. Murray, 1903, p. 622. [14]王钊主编:《中国丝虫病防治》,第31~70页。 [15]童苏祥,李维,左新平等:《新疆维吾尔自治区寄生虫病防治与研究》,汤林华,许隆祺,陈颍丹主编:《中国寄生虫病防治与研究》下册,北京科学技术出版社,2012年,第1420~1436页。 [16]丝虫目主要分布于低纬度地区,但班氏丝虫呈世界性分布,在东半球北纬41度至南纬28度的区域均有发现,参陈子达:《丝虫病》,第3页。因此,理论上南疆曾流行象皮病是完全有可能的。 [17] F. Grenard, J.-L. Dutreuil de Rhins. Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895, Vol. II, Paris: E. Leroux, 1898, pp. 110-111. [18] H. H. P. Deasy, In Tibet and Chinese Turkestan. Being the Record of Three Years’ Exploration, London: T. Fisher Unwin, 1901, p. 163. [19]P. Fleming, Travels in Tartary: One’s Company and News from Tartary, London: Reprint Society, 1971, pp. 514-516. 参见〔英〕吴芳思著;赵学工译:《丝绸之路2000年》,山东画报出版社,2008年,第201页。 [20]E. Maillart, Forbidden Journey: From Peking to Kashgar, London: Heinemann, 1937, p. 224. 参见吴芳思:《丝绸之路2000年》,第200 ~ 201页。 [21]象皮病发展缓慢,病程较长,多数在感染丝虫后10~15年方能达到显著程度,参武忠弼主编:《病理学》第4版,人民卫生出版社,1979年,第541页。 [22]〔德〕特林克勒著;赵凤朝译:《未完成的探险》,新疆人民出版社,2000年,第134~137页。 [23]〔瑞典〕安博特著;杨子,宋增科译:《驼队》,新疆人民出版社,2010年,第122~123页。 [24]综合弗莱明等三人的记载可知,这位罹患象皮病的摩尔多维奇是一位俄裔美国人,早年在中亚经商。十月革命后,于1920年代迁居和阗,在那里从事纺织品的生产与贸易。笔者十分感兴趣的是,摩尔多维奇对西方人在和阗地区的考古探险活动起到过推波助澜的作用。他曾送给特林克勒几尊佛头塑像,并称它们是在阿克斯皮尔(Ak Sipil)古城发现的,特林克勒因此前往阿克斯皮尔进行了挖掘,参特林克勒:《未完成的探险》,第140~141页。 [25]T. D. Forsyth, Report of a Mission to Yarkund in 1873: Historical and Geographical Information, Calcutta: The Foreign Department Press, 1875, pp. 67-69. [26] Ibn Batuta, Voyages d’Ibn Batoutah. Texte arabe, accompagné d’une traduction, Vol. 2, tr. par C. Defrémery et B. R. Sanguinetti, Paris: Imprimerie nationale, 1877, p. 199; 白图泰撰:李广斌译:《异境奇观——伊本·白图泰游记(全译本)》,海洋出版社,2008年,第250页。 [27] A. C. Moule & P. Pelliot (trans. and annotated), Marco Polo. The Description of the World, Vol. I, chap. 195, p. 444. [28]Ibn Batuta, Voyages d’Ibn Batoutah. Texte arabe, accompagné d’une traduction, Vol. 4, tr. par C. Defrémery et B. R. Sanguinetti, Paris: Imprimerie nationale, 1879, p. 40. [29] H. Yule (ed. & trans.), The Book of Ser Marco Polo, the Venetian: Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, Vol. II, 1903, p. 350; A. C. Moule & P. Pelliot (trans. and annotated), Marco Polo. The Description of the World, Vol. I, chap. 176, pp. 397-401. [30]H. Yule (ed. & trans.), The Book of Ser Marco Polo, the Venetian: Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, Vol. II, 1903, p. 350. [31] H. Yule (ed. & trans.), The Book of Ser Marco Polo, the Venetian: Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, Vol. I, 1903, p. 98. [32] Mir Izzet Ullah, “Travels beyond the Himalaya”, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 7/2, 1843, pp. 289, 303. [33]Robert Shaw, Visits to High Tartary, Yârkand, and Kâshgar (Formerly Chinese Tartary), and Return Journey over the Karakoram Pass, London: J. Murray, 1871, p. 210. [34] T. G. Montgomerie, “Report of ‘The Mirza’s’ Exploration from Caubul to Kashgar”, The Journal of the Royal Geographical Society of London 41, 1871, pp. 145, 181-182. [35]T. D. Forsyth, Report of a Mission to Yarkund in 1873: Historical and Geographical Information, pp. 5, 39, 68, fig. 46. [36] T. D. Forsyth, Report of a Mission to Yarkund in 1873: Historical and Geographical Information, pp. 12, 67. [37]〔俄〕库罗帕特金著;凌颂纯,王嘉琳译:《喀什噶利亚》,新疆人民出版社,1980年,第17页。 [38]〔俄〕普尔热瓦尔斯基著;黄健民译:《走向罗布泊》,新疆人民出版社,1999年,第210、215页。 [39]Mark S. Bell, “The Great Central Asian Trade Route from Peking to Kashgaria”, Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography 12/2, new monthly series, 1890, p. 89. [40]〔俄〕别夫佐夫著;佟玉泉,佟松柏译:《别夫佐夫探险记》,新疆人民出版社,2013年,第31页。 [41] V. Roborovsky, “Progress of the Russian Expedition to Central Asia under Colonel Pievtsoff”, Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography 12/1, 1890, pp. 35-36. [42] F. Grenard, J.-L. Dutreuil de Rhins. Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895, Vol. II, pp. 110-111. [43] G. R. Littledale, “A Journey across Tibet, from North to South, and West to Ladak”, The Geographical Journal 7/5, 1896, p. 456. [44] H. H. P. Deasy, In Tibet and Chinese Turkestan. Being the Record of Three Years’ Exploration, London: T. Fisher Unwin, 1901, pp. 337-338. [45]笔者在斯文赫定的著作里未找到有关莎车居民患甲状腺肿的记载,此据1903年考迪埃(H. Cordier)的注释,但他未提供引文来源,见H. Yule (ed. & trans.), The Book of Ser Marco Polo, the Venetian: Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, Vol. I, revised by H. Cordier, 1903, p. 188. [46]〔英〕马噶特尼(Lady Macartney)著;王卫平译:《一个外交官夫人对喀什噶尔的回忆》(《外交官夫人的回忆》之一),新疆人民出版社,1997年,第77页。 [47] M. A. Stein, Ancient Khotan: Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan, Vol. I, Oxford: Clarendon Press, 1907, p. 87. [48]M. A. Stein, Serindia: Detailed Report of Archaeological Explorations in Central Asia and Western-most China, Vol. III, Oxford: Clarendon Press, 1921, pp. 1370-1373. [49]M. A. Stein, Ruins of Desert Cathay: Personal Narrative of Explorations in Central Asia and Westernmost China, Vol. I, London: Macmillan, 1912, p. 133. [50] E. Huntington, The Pulse of Asia. A Journey in Central Asia Illustrating the Geographic Basis of History, London: Archibald Constable, 1907, p. 167.(汉译本参〔美〕亨廷顿著;王彩琴,葛莉译:《亚洲的脉搏》,新疆人民出版社,2001年,第110页) [51]C. G. Mannerheim, Across Asia. From West to East in 1906-1908, Oosterhout N.B., The Netherlands: Anthropological Publications, 1969, pp. 61, 63-64.(汉译本参〔芬兰〕马达汉著;王家骥译:《马达汉西域考察日记(1906—1908)》,中国民族摄影艺术出版社,2004年,第50、54页;又马大正,王家骥,许建英译:《百年前走进中国西部的芬兰探险家自述——马达汉新疆考察纪行》,新疆人民出版社,2009年,第39页) [52]谢彬:《新疆游记》,新疆人民出版社,2013年,第216页。 [53]普尔热瓦尔斯基:《走向罗布泊》,第209~210页。 [54] Mirza Muhammad Haidar, The Tarikh-i-Rashidi, Part II, p. 297; 米儿咱·海答儿撰:《拉失德史》第二编,第209 ~ 210页。 [55]Mirza Muhammad Haidar, The Tarikh-i-Rashidi, Part II, p. 297; 米儿咱·海答儿撰:《拉失德史》第二编,第210页。 [56]唐天福,薛耀松,俞从流:《新疆塔里木盆地西部晚白垩世至早第三纪海相沉积特征及沉积环境》,科学出版社,1992年,第88~93页。 [57]王连方,王生玲,艾海提等:《新疆和田绿洲碘缺乏病与地理环境关系的初步调查》,谭见安主编:《中国的医学地理研究》,中国医药科技出版社,1994年,第307~308页。 [58]王连方,王生玲,艾海提等:《新疆和田绿洲碘缺乏病与地理环境关系的初步调查》,第305、307~308页;王连方,王生玲,张玲:《新疆地理环境与地方性甲状腺肿关系剖析》,《环境科学学报》第23卷5期,2003年,第670~671页。 [59]王连方,王生玲,艾海提等:《新疆和田绿洲碘缺乏病与地理环境关系的初步调查》,第305页;王连方,王生玲,张玲:《新疆地理环境与地方性甲状腺肿关系剖析》,第670~672页;蒋继勇,胡边,李小虎等:《新疆碘缺乏病防治现状的分析》,《疾病控制杂志》第10卷4期,2006年,第436~438页。 [60]马泰,卢倜章,于志恒主编:《碘缺乏病——地方性甲状腺肿与地方性克汀病》,人民卫生出版社,1981年,第129~139页。于志恒在此书中还提出,“陆地上,碘缺乏的地区相当广泛,而致甲状腺肿物质的水平足以引起甲状腺肿的地方则比较少见,加之碘缺乏与致甲状腺肿物质所引起的甲状腺肿在临床上不易鉴别。因此,在广泛的碘缺乏状况未纠正之前,人们很难从众多的缺碘性甲状腺肿中把致甲状腺肿物质引起的甲状腺肿区别出来;但当向碘缺乏地区投碘,居民的碘缺乏状况得到纠正后,这种致甲状腺肿物质引起的甲状腺肿就会暴露出来”(第136页)。令人担忧的是,目前有关塔里木盆地西南缘甲状腺肿防治的论文,基本都将目光放在碘缺乏上,而忽略了可能的致甲状腺肿物质以及营养不良等因素。从本文下面分析的喀什、和田等地甲状腺肿疾病的历史状况来看,致甲状腺肿物质(卫生因素)扮演了很重要的角色。因此,笔者提请当地的医疗工作者在防治此病时,除了向居民投放碘盐,也要注意排查致甲状腺肿物质,改善当地的卫生和营养条件。 [61]马泰,卢倜章,于志恒主编:《碘缺乏病——地方性甲状腺肿与地方性克汀病》,第129~139页。 [62]例如,谢彬记载民国初年瘟疫在和阗、洛浦、于田三县流行,造成十余万人死亡(谢彬:《新疆游记》,第227~228页)。1930年代,新疆发生骚乱,“尕司令”马仲英的叛军在喀什噶尔、莎车、和阗等地烧杀抢掠。吴芳思描写当时的南疆:“由于土匪的横行、令人恐惧的当地骚乱和中国政府因日军的入侵而无力控制这一地区,丝绸之路变得越来越危险”,“没有遭到战乱破坏的地区则遭到了疾病的袭击”(吴芳思:《丝绸之路2000年》,第193~194页)。 [63]关于叶尔羌河水钙、氟含量情况,参李朝霞,王庭宇,海力甫等:《叶河流域饮用水质和水性疾病调查》,《环境与健康杂志》第14卷2期,1997年,第67~69页;李进淮主编:《叶尔羌河流域水利志》,新疆人民出版社,2008年,第130页。 [64]根据近现代西域探险考察著作的记载(例如,别夫佐夫:《别夫佐夫探险记》,第89、92~93页),胡萝卜、洋葱等确实存在于莎车及邻近地区居民的食谱中。 [65]《汉书》卷九六上《西域传》,中华书局,1962年,第3897~3898、3881页。 [66]《后汉书》卷八八《西域传》,中华书局,1965年,第2915、2926页。 [67]《后汉书》记载,“(莎车王)贤遣其太子、国相,将诸国兵二万人击(于阗王)休莫霸,霸迎与战,莎车兵败走,杀万余人。贤复发诸国数万人,自将击休莫霸,霸复破之,斩杀过半,贤脱身走归国”(《后汉书》卷八八《西域传》,第2925页)。莎车联军前后被斩杀逾两万人,战死的莎车兵卒显然不在少数。 [68]莎车王贤战败后,旋即被杀,王统断绝,莎车成为于阗的属地,因此,《后汉书·西域传》不载莎车的户口数。 [69]《清实录》卷五九五《高宗实录》,乾隆二十四年八月庚子,中华书局影印,1986年,第627b页。 [70]T. G. Montgomerie, “Report of ‘The Mirza’s’ Exploration from Caubul to Kashgar”, p. 182. [71] T. D. Forsyth, Report of a Mission to Yarkund in 1873: Historical and Geographical Information, p. 62. [72]别夫佐夫:《别夫佐夫探险记》,第29~30、56~59页。 [73]马大正,黄国政,苏凤兰整理:《新疆乡土志稿》,新疆人民出版社,2010年,第599、618、671页。 [74]王树枏等纂修;朱玉麒等整理:《新疆图志》卷一《建置一》,上海古籍出版,2015年,第7~8页。 [75]谢彬:《新疆游记》,第217页。 [76]别夫佐夫:《别夫佐夫探险记》,第30、56页。别夫佐夫分别记录了以英制和俄制为单位的人口密度:叶尔羌绿洲除城市外,每平方英里有12500人(4826人/平方公里),而每平方俄里为250人(220人/平方公里);和阗绿洲每平方英里约有370人(143人/平方公里),每平方俄里是130人(114人/平方公里)。其英制与俄制换算成公制的数字不一致,而且叶尔羌绿洲的英制人口密度显然不正确(有可能是汉译者的失误)。另外,他提到和阗绿洲的人口密度“比叶尔羌绿洲几乎少一倍”,俄制数据符合这一说法。因此,笔者采用了俄制换算成的公制数字。 [77]别夫佐夫:《别夫佐夫探险记》,第56页。 [78]《大唐西域记》记载,乌鎩国“自数百年王族绝嗣,无别君长,役属朅盘陀国”,乌鎩国即今莎车绿洲一带,朅盘陀即汉代的蒲犂国,又称汉盘陀、渴盘陀、喝盘陀等(玄奘,辩机原著;季羡林等校注:《大唐西域记校注》,中华书局,2000年,第983~991页)。这条资料表明,莎车王贤死后,王统断绝,此后一直受制于周边国家:在东汉,莎车臣属于阗(《后汉书》卷八八《西域传》莎车国条,第2926页);在三国,莎车国、渠沙国、满犁国等皆并属疏勒(《三国志·魏书》卷三〇《东夷传》裴松之注引《魏略·西戎传》,中华书局,1982年,第860页);在南北朝,为渠莎国所据(《魏书》卷一〇二《西域传》渠莎国条,中华书局,1974年,第2264页);在唐初,“役属朅盘陀国”。 [79]〔波斯〕拉施特主编;余大均,周建奇译:《史集》第2卷,商务印书馆,1985年,第97~98、150、258页。刘迎胜:《阿里不哥之乱与察合台汗国的发展》,原载《新疆大学学报》1984年第2期;修改后收入作者《蒙元帝国与13~15世纪的世界》,三联书店,2013年,第221~225页。 [80]《元史》卷七《世祖纪》,第136页。 [81]《元史》卷九四《食货志二》,第2380页。 [82]《元史》卷一一《世祖纪》,第233页。 [83]周良霄:《“阑遗”与“孛兰奚”考》,《文史》第12辑,中华书局,1981年,第179~184页。 [84]华涛译:《贾玛尔·喀尔施和他的〈苏拉赫词典补编〉》(下),《元史及北方民族史研究集刊》第11期,1987年,第95~104页。 [85] Maḥmūd Kāšγarī, Compendium of the Turkic Dialects (Dīwān Luγāt al-Turk), Part I, 1982, p. 363, Part II, 1984, p. 105; 麻赫穆德·喀什噶里撰;校仲彝等译:《突厥语大词典》,民族出版社,2002年,第1卷,第523页,第2卷,第295页。 [86]在此期间,帖木儿王朝(Timurid dynasty,1370~1507)的扩张促进了东西方交通,其领土鼎盛时期西抵小亚细亚,东南及印度河流域,东北达锡尔河流域。一批批欧洲的商人和使者,如克拉维约(Ruy González de Klavijo,参见克拉维约撰;杨兆钧译:《克拉维约东使记》,商务印书馆,2009年),因此可旅行到中亚,将新的东方见闻带回去。由此形成的口头传说、已佚或尚未发现的文字记录,可能是《马可波罗行纪》L本、Z本等版本增衍内容的来源之一。 [87] H. Yule (ed. & trans.), The Book of Ser Marco Polo, the Venetian: Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, Vol. I, 1903, pp. 96-101 (责任编辑:admin) |