魏宏运:史论结合 求真致用

http://www.newdu.com 2024/11/26 11:11:45 《中国社会科学报》2013年 记者 周学军 武雪 参加讨论

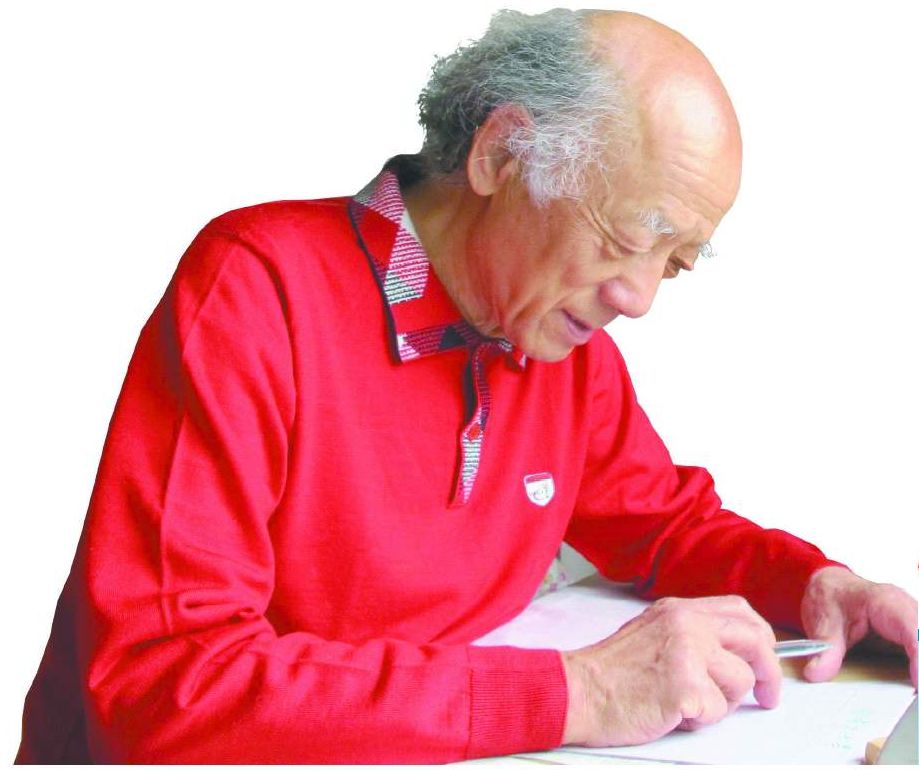

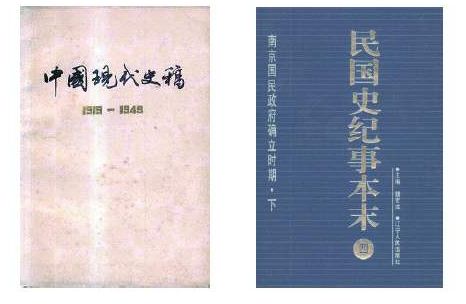

魏宏运,1925年2月10日生,陕西省长安县人,南开大学荣誉教授、中国现代史学会名誉会长。1945年参加革命工作,1946年考入北平辅仁大学历史系。1948年转入南开大学历史系,1951年毕业后留校任教。曾任南开大学历史系主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国现代史学会副会长、天津历史学会会长、《历史教学》编委会副主任、全国哲学社会科学基金评议组成员、香港学术评审局学科评议专家、澳大利亚中国省市研究中心客座研究员。代表作有《中国近代历史的进程》、《抗日战争与中国社会》、《锲斋文录》等,主编《中国现代史稿》、《中国现代史》、《中国通史简明教程》等。   在南开园,人们经常可以看到一位精神矍铄、白发苍苍的老者,他就是蜚声海内外的历史学家魏宏运。魏先生主要从事中国现代史教学与研究,是国内现代史研究的开拓者和奠基人之一,尤其是他开一时风气,运用社会调查等方法研究华北区域史和抗日战争史,率先将社会学研究方法应用到中国现代史领域,体现了“读万卷书,行万里路”的治学风范。魏先生虽年近九旬,但仍笔耕不辍,时常为报纸和杂志撰稿。为使读者更好地了解魏先生的治学理念,本报记者采访了他。 1 初涉史学殿堂 《中国社会科学报》:您在历史学领域已辛勤耕耘六十余载,对历史学的兴趣是从何时开始的?请谈谈您的求学经历。 魏宏运:我对历史的兴趣源于父亲的影响。小时候,他常给我讲《水浒传》、《三国演义》。稍长,又教我读《左传》、《读通鉴论》、《古文观止》等。对历史的爱好始于中学时期,在陕西省立兴国中学读书时,老师多为北京大学毕业。创办《老百姓报》和《民众导报》的李敷仁,担任我们的班主任。他让我销售报纸,给我看延安出版的书刊。著有《近世中华民族抗敌史》的武伯伦讲授历史课。这两位老师都是我的革命引路人。 攻读历史专业缘于偶然。1946年中学毕业,因为仰慕著名历史学家陈垣先生,我报考了北平辅仁大学历史系。入学后,学习四书五经、《书目答问》、史学要籍介绍、中国断代史、西洋史、英语等,有了一点国学基础,外文也有较大进步。1948年,出于学费、生活费的考虑,我转学到国立南开大学历史系。1951年毕业时,承蒙日本史专家吴廷璆先生和美国史专家杨生茂先生的器重,让我留校任教,至今已60多年。  2 业精于勤 行成于思 《中国社会科学报》:您是如何走上历史研究这条道路的?在与学界前辈的交往中,有哪些体会? 魏宏运:1951年留校后,我开始摸索并撰写了《民族英雄史可法》、《革命民主主义者孙中山》,先后在《历史教学》上发表,研究兴趣逐渐浓厚起来。同时,吴廷璆先生吸收我参加《历史教学》编委会,负责中国近代史的审稿工作。编委会每月开一次会,讨论稿件的审阅情况,吴廷璆、杨生茂、郑天挺、雷海宗诸师均参加。诸位前辈的言行让我开阔了眼界,了解了学术动态,也丰富了自己的知识,对我的成长意义重大。1952年,北京大学历史系主任郑天挺调入南开大学任历史系主任。他安排我为中文系和外文系讲授“中国通史”、“中国现代史”,让我在实践中锻炼。1956年我又为历史系讲授“中国现代史”,从此开始在近现代史领域求索。 早在学生时期,吴廷璆先生就曾带领我们十几位同学到北京聆听范文澜先生的教诲。郑天挺先生来南开后,我担任历史系秘书(后称系助理)。他常带我到北京去,接触了众多学界领军人士,如郑振铎、沈从文、吴晗、单士元、尚钺、翦伯赞、周一良、邵循正、张芝联等。从中,我获益匪浅。他们严谨的治学精神和学风,都或多或少地影响着我。 《中国社会科学报》:您在研究过程中有哪些治学心得? 魏宏运:人的知识是有限的,要不断积累。在教学中常会碰到问题,为了弄明白,我就去查阅大量资料,多读书,勤思考,丰富自己。南开大学图书馆馆长冯文潜对我特别优待,星期天也打开书库,让我在书海中徜徉,探求知识。我还经常到旧书摊,淘了许多珍贵书刊。 只有将读书和思考密切结合起来,才可以发现问题。我受郭沫若《请看今日之蒋介石》一文的启发,开始研究武汉革命政府。先到天津、北京的图书馆查阅资料,后又在吴于廑、肖致治先生的帮助下,在湖北省委党校抄录《民国日报》。基于此,我陆续写了七八篇文章,并发表在《历史教学》上,有学者将其称为率先研究武汉政府之作。 有人说研究历史很枯燥,但一旦进入研究状态,就会感到其乐无穷。我研究孙中山,是因为他推翻了清王朝,建立了民国,其丰功伟绩很感人。我研究周恩来,是因为五四运动时他在狱中撰写《检厅日录》,给狱友讲马列主义。我深受启发,陆续写了六七篇关于周恩来的文章。周总理的侄子周尔鎏给我提供了其家系表和相关资料,对我帮助很大。历史学者的研究要客观公正,譬如研究抗日战场及其历史地位,不能只看到一方而忽视另一方,要充分认识到是国共合力打败日本侵略者的。 人的知识来自多个方面,除了向老师学习、到图书馆阅读,还应向社会学习。我认为古代史研究要有所突破,就要依靠地下发掘;现代史研究要有所突破,就应走向农村和城市,把文献研究与口述史结合起来。基层社会的变迁,广大群众怎样接受政府的政策,这类问题都可以在生动的口述史中找到答案。我多次到河北农村调查,与农民谈心,增长知识和学问。我和学生到冀东调查时,20世纪三四十年代许多历史的当事人和见证人还健在。通过他们口述,我们了解了冀东近代社会的变迁,了解了中国近代化的过程中,农民怎样涌向唐山、秦皇岛、山海关的港口和矿区,成为工人或亦工亦农。我们还发现冀东乡村的行商、小贩特别多,土改前丰润县有商贩3529人,土改后有商贩3931人。玉田县窝洛沽的每次集市,小摊贩达到1000多人。通过考察冀东商业贸易、日常生活、生产状况以及政权变迁,我对冀东社会有了比较完整的了解,认识到冀东的现代化程度居华北地区前列。正是在这些调查的基础上,我才写成了《二十世纪三四十年代冀东农村社会调查与研究》。 历史研究不仅限于撰写文章,各种体裁的写作对自己都大有裨益。我撰写了《孙中山年谱》、《魏宏运自订年谱》,和梁寒冰主编过《中国现代史大事记》,独立主编过《华北抗日根据地纪事》、《民国史纪事本末》(8册)。 3 上下求索现代史研究之路 《中国社会科学报》:您长期从事中国现代史的教学和研究,取得了显著成绩。请谈谈您是如何开展研究的?目前中国现代史研究有哪些发展和不足? 魏宏运:20世纪50年代初,人们还不太把现代史当作一门学问来看待,各高校历史系也没有近现代史专业。1951年我毕业留校后,曾主攻南明史,也讲授过中国通史。1956年,教育部制定的教学计划中设立了中国近现代史课程,郑天挺先生让我讲授该课。当时没有教材,我只好根据教学大纲,收集资料,买了很多书,如斯诺夫妇的《西行漫记》和《续西行漫记》、《冯玉祥日记》及一些回忆录等。在教学实践中感到只有史料,缺乏理论分析,讲起来还是不好把握,我便翻阅《新青年》和《向导》,对我大有帮助。除了利用图书馆的文献史料外,现代史研究还要进行社会调查,收集第一手资料,然后分类整理。我多次赴华北农村,与学生一起调查华北某村或某地区的自然环境、人口变动、基层组织政权演变、农业生产、工商业状况、集市贸易及家庭演变、宗教信仰、风俗习惯等,收获颇丰。 为配合教学,我主持编写了我国第一本中国现代史教材《中国现代史稿》(上下册),先后被100多所大学的中国现代史专业选作本科基础教材,并销往美、日、法等国,学界同行普遍认为该书在内容、资料、叙述、语言、观点上比较可取。针对教学需要,我主编了《中国现代史资料选编》(5册)、《中国现代史大事记》等配套书,这些书一直是中国现代史本科教学的基础用书。1992年,我针对外国大学生学习中国历史主编了《中国通史简明教程》(上下册),被新加坡的大学指定为中国历史学科教材。我主编的普通高等教育“九五”国家级重点教材《中国现代史》也被多所高校用作教科书。 20世纪50年代前半期,南开学人之间融洽的关系、勤勉踏实的学风对我影响很大。郑天挺、雷海宗、吴廷璆、杨生茂、冯文潜、滕维藻、杨志玖、王玉哲、黎国彬等先生都给过我教导和指点。在他们的关心和帮助下,我在中国近现代史领域取得了一定的成绩,所开设的课程也逐渐由基础课向专业课转化,先后开设了中国现代史、五四新文化运动史、武汉国民政府研究、南昌起义、土地革命史、中国现代史研究、抗日战争史研究、中国现代史研究概论、博士生专业英语等。1982年,我开始招收中国近现代史专业硕士研究生。1986年,开始招收中国现代史专业博士研究生。 20世纪八九十年代,学术界对抗日根据地的财政经济资料进行搜索整理。我承担了晋察冀和晋冀鲁豫根据地资料的整理工作,先后出版了《晋察冀边区财经史资料选编》(4册)、《晋冀鲁豫边区财政经济史资料选编》(2册),并于1984年和1991年分别主持召开了两次国际学术会议,美国、日本、英国、法国、澳大利亚的汉学家出席了会议。会议既是他们了解中国近代史研究的窗口,也是中外学术交流的舞台。后来,我组织与会学者到延安和太行山根据地参观,两次会议也使我与国外同行成为朋友,此后常有书信往来。 据了解,1984年以后,有关抗日根据地的著作、回忆录、资料和工具书已达140部以上,文章有600多篇。研究内容丰富多彩,从毛泽东思想、中国历史道路到一些具体政策的背景,从宏观理论的探索到人物、事件的评述,从论述政治、经济和军事方针到考察一个村的农民生活,从政治体制到秘密社会组织,都在研究之列。根据地历史的研究,也得到前所未有的发展。现在,中国现代史研究更专门化、分工更细,出现了灾荒史、金融史、宗教史、教育史、少数民族史等。1978年前的研究主要侧重政治史,之后研究领域逐渐扩大,出现了百花争艳的可喜局面。但也出现了碎片化的问题,学者往往只讲一个问题,缺乏宏观的论述。这值得注意。 4 史论结合是治史之本 《中国社会科学报》:史料是历史研究的基础,只有根据真实的史料才能得出可信的结论,但历史遗留下来的史料往往真伪混杂。历史研究者应该如何辨析史料的真伪?在研究过程中,如何处理史料与理论的关系? 魏宏运:历史是过去存在和发生过的事情,不能虚构。确定研究题目后,就要寻找资料。资料有真伪,需要辨别,引用时要慎重。我们评论一篇文章时,总要问有没有新的资料,有什么新的观点,必须对资料进行诠释或解读。由于历史观和认识上的差异,研究者在资料分析上常常发生争执。资料虽然是第一性的,但如果一篇文章仅仅摆出了一大堆资料,人们必然要问:这说明什么呢?所以必须进行论述,做到史论结合。 历史研究不能只就事论事,停留在事情的表象。譬如,日本政府官员参拜靖国神社,历史学者就要探究其背景、目的和影响,认识到这是日本军国主义阴魂不散,不承认其侵略暴行的本质,也是中国和韩国坚决反对的原因。日本当政者粉饰其侵略行径,这是东亚各国都应该警惕的。 随着档案的不断解密,许多历史事实需要重新认识。过去由于“左倾”思潮的干扰,特别是“文化大革命”对我国文化的破坏,在很多历史问题上,保留下来的档案很少。把被颠倒的历史再颠倒回来,是改革开放后的重要课题。 另外,多读一些哲学理论书籍也有助于史论结合。我曾读过施存统、刘若诗译著的《辩证法浅说》和胡绳的《辩证法唯物论入门》。我喜欢阅读梁启超、陈独秀等人的文章,常翻阅《新青年》、《向导》等刊物,以提高自己的理论水平。人非生而知之,我信奉开卷有益的说法。  5 脚站八里台 胸怀全世界 《中国社会科学报》:学术研究需要与外界交流,忌讳闭门造车。请谈谈您与国外学者交流的情况。 魏宏运:中外学者的互动,让史学研究有了新气象。改革开放以后,我曾经5次到美国、日本,2次到欧洲,3次到澳大利亚讲学或参加学术讨论会,结识了不少汉学家。他们大多懂几国文字,知识广博、阅历丰富。1983年至1984年,我作为富布莱特教授,在美国蒙大拿大学讲学两个学期。美国学生在课堂上喜欢提问题,教师当场回答。我在讲鸦片战争时,一个学生问到,美国没有参战,为什么也强迫中国签订不平等条约?我讲《中俄北京条约》时,一个学生提出:“沙俄以什么理由占领中国领土?”这样的问题都是有启发性的。一位教授几次与我讨论冷战问题,我感觉他们很关注现实,美国学者的文章论述较多,日本学者的文章则具体叙述多。我们应该取其所长,补己之短。 经教育部批准,1990年8月至1995年9月,我带领南开大学现代史的同仁们,与一桥大学三谷孝为首的六七位日本学者一道,对房山县吴家店、顺义县沙井村、静海县冯家村、平原县后夏家寨村和滦县寺北柴村进行调查。调查内容包括村政权、教育、农业、手工业、商业贸易、宗族家庭、乡土文化等。在中日学者的共同努力下,日本分别于1999年和2000年将调查资料出版成《中国农村变革、家庭、村落、国家——华北农村调查记录》(上下册)。2012年3月,社会科学文献出版社也出版了《二十世纪华北农村调查记录》(汉文版),是南开大学“211工程”重点项目。应该说这是一部很好的文化遗产。 我也经常鼓励学生要站在八里台,胸怀全世界,多与国际学术界交流。只有加强与国外学者的交流与合作,才能扩大我们的视野,深化我们的学术研究。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:朱绍侯:甘钻冷门 勇挑重担

- 下一篇:谢辰生:用一生守护民族的根与魂