人文精神再讨论

http://www.newdu.com 2024/11/24 08:11:03 东方早报 2012-05-26 23:23 陈思和 王晓明 张 参加讨论

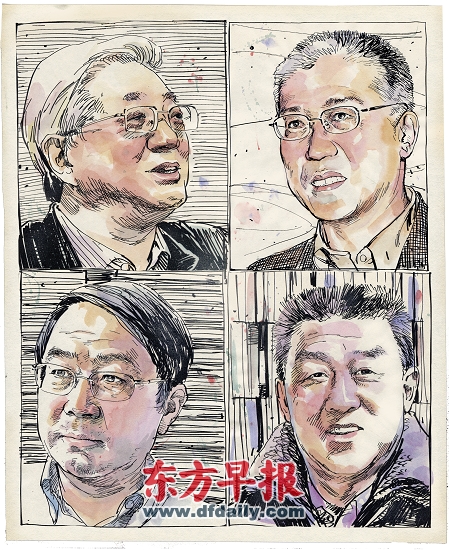

“人文精神”讨论凸现了当代中国社会的一些具有根本性的大问题。 1994年第三至第七期的《读书》杂志,连续刊发了以“人文精神寻思录”为题的一组讨论,引发了全国人文学术界对这一话题持续两年多的大讨论。十八年过去了,这次大讨论现在的年轻人可能很多都没听说过,但是其重要性不仅一点也没有减少,而且文化和人心的败坏日趋严重。如果说,当时对人文精神的讨论还仅仅是在学术界展开,而现在,几乎所有的社会问题已经恐怖地逼到每个人的眼前。当年参与讨论的那些学者又是如何看待那次讨论以及对当下的意义呢?十八年后,四位学者再次就这一话题展开讨论。  封面:陈思和 复旦大学中文系教授(左上)、王晓明 上海大学文化研究系教授(右上)、 张汝伦 复旦大学哲学系教授(左下)、高瑞泉 华东师范大学哲学系教授(右下)像 李媛 绘 实际上,在《读书》之前,类似的讨论已经开始了。据这次讨论的组织者之一、时任华东师范大学中文系教授王晓明回忆: “人文精神”这个题目,是取自我与华东师大的几个朋友的一个讨论纪要,那个纪要的标题是《人文精神的废墟》,发在1993年的《上海文学》上,因为批评了几种流行的文化现象,这个纪要获得不少报纸的转载。其实,这只是这一场大讨论开始借助报刊公之于众了,讨论本身开始得还要早,而且有许多讨论并没有形诸文字。 大概在1994年春天,上海的一批人文学者经过互相了解,发现大家有很多共同关心的问题,正好华东师范大学要开一个文艺理论方面的会议,白天开会,晚上我们就约在一起,集中讨论一下。就在华东师大找了一个教室,大概坐了五六十人。在这之前,我写信把这事情告诉了当时的《读书》主编沈昌文先生,请他支持。他就和编辑吴彬先生来上海参加这一晚的讨论,他们一声不响地坐在角落里听,然后就回去了。但很快就写信来说,他们支持这个讨论,准备在《读书》上发表系列的讨论稿。就是根据这个信,我们在上海分了好几组,分别讨论,然后根据录音整理成文,陆续寄去《读书》发表。可以说,《读书》杂志对这个讨论是起了很大的促进作用的。 这个讨论很快就变成为一个“媒体事件”,国内的报刊广泛地报道,国外有些报纸(例如日本)也做出反应。在持续两年的过程里面,不断有学者加入这个讨论,仅我个人看到的文章就超过了一百篇。许多报刊,如《光明日报》、《文汇报》还开辟了专栏。到1995年,人文学界以外的一些学者也开始加入,1995年11月,在《中华读书报》就有一个很大的标题:“人文精神,经济学家发言了。”这些经济学家中,有基本赞成的,有分析的,也有批评的,各种各样的声音。1996年的时候,上海和北京两地同时出版《人文精神讨论文选》,到这个时候,这个讨论基本接近尾声,最热闹的时候已经过去了。 虽然“人文精神”讨论在整体上不够深入,它在客观上却成为当代社会思想史的一个重要的标志。第一,这场讨论是中国知识分子在那样一个社会剧烈变动、迷茫、痛苦、困惑的阶段之后,开始慢慢地恢复活力,发出声音的第一个大的表现。第二,这个讨论打破了1980年代以后,中国知识界只有一个集体声音的不正常状态。当然,更重要的是,“人文精神”讨论凸现了当代中国社会的一些具有根本性的大问题。 1996年出版的《人文精神寻思录》一书,汇编了当时讨论的很多重要文章。王晓明教授在编后记中,认为这场讨论有几条比较明确的看法:“一、我们今天置身的文化现实是远远不能够令人满意的,甚至可以说它正处在深刻的危机之中;二、作为这危机的一个重要方面,当代知识分子,或者就更大的范围来说,当代文化人的精神状态普遍不良,人格的萎缩,趣味的粗劣,想象力的匮乏和思想、学术的‘失语’,正是其触目的表现;三、之所以如此,从知识分子或者文化人的自身原因讲,就在于丧失了对个人、人类和世界的存在意义的把握,在基本的信仰和认同上两手空空;四、知识分子或文化人的这种普遍的精神失据,并非仅由他们自己所造成,而是在近代以来的历史过程中,由各种政治、军事、经济和文化因素合力造成的;五、惟其冰冻三尺非一日之寒,要想真正摆脱这样的失据状态,就也绝非一个短时期能够做到,它很可能需要几代人的持续努力;六、作为这个努力的开端,讨论者们特别愿意来提倡一种关注人生和世界存在的基本意义,不断培植和发展内心的价值需求,并且努力在生活的各个方面去实践这种需求的精神,他们用一个词来概括它,就是‘人文精神’;七、既然是这样的一种精神,它的实践就自然会成为一个不断生长、日益丰富的过程,一个通过个人性和差异性来体现普遍性的过程,在某种意义上完全可以说,正是这种实践的丰富性和多样性,真正体现了人文精神的充沛活力。” 整个社会的趣味和心态日益粗鄙。古代关于眼睛有十几种讲法,现在只流行最粗鄙的一种,是解剖学术语——眼球。谁要再说“秋水”之类的,立刻会有人说:“你酸不酸?” 张汝伦:我就觉得恍如隔世啊。而且回过来看,我觉得倒是也可以看出很多事情。如果我们这样想到,当时别人怎么说的,我们怎么看的,现在再来看,还是有点意思的。这个问题我们当时看得还是比较表面的。第一,人家对我们不了解。我觉得我们至少——我、王晓明、陈思和三个人,当时在陈思和家里——印象很深的。我们的出发点其实还不仅仅是因为对现实的有些情况有想法。那天下午在陈思和家里,谈得最多的是我们从上世纪八十年代到九十年代这一段的心路历程。我们谈到,我们三个人一开始思想都是西化的,认为走美国人的路就是结论,毫无疑问的。那为什么我们会开始觉得问题没有那么简单?我们以为人同此心,心同此理,没有想到别人会跟我们的想法这么不一样、不一致。如果要叫我们回顾,至少我看我们可能还是浅了,还是没有真正抓住问题之所在。所以大概是在四年还是五年以前,我写过一篇文章,是反思人文精神讨论里面的一个理念,就是人道主义。因为我这个反思是从“文革”以后开始的,要算这笔账,即所谓的思想解放运动是什么?人道主义。人们又是怎样理解人道主义的?是人欲的解放,岂有他哉?当时元化先生眼睛已经不能看了,他是叫学生给他念我这篇文章的。他听了以后非常激动,打电话跟我说:你为什么反对人道主义?因为他在这个上面吃了很多苦头。我说因为人们其实把人道主义理解为人欲主义,即人欲的解放。人的解放,就是人欲的解放,很简单。我就举一个例子,最近有人在电视剧《悬崖》的讨论会上就讲,一男一女这么优秀的人,六年在一个屋顶下生活却不上床,这是不可能的事情,是违反人性的。他们认为上床才是人性。如果性欲等于人性,那么动物也是有人性的。可是,人的自由恰恰就是可以违背所谓自然倾向说 no啊。人所谓的自由就是他能够管住自己,或者说他能够做的时候觉得我不一定要这么做。用我们传统的话说,有所为有所不为,这才是人性,这才是人道,这才是自由。难道自由只是听凭自己的自然欲望? 王晓明:插你一句。严复当年解释自由,他不是说嘛,说唯有自制力大者能多享自由。 张汝伦:当年很多人对我们的反弹简直可笑,意思是说,人文精神当然是对的,但你们这些人,其实就是有点妒忌了,看到别人收入拿得高你们拿得低,你们酸溜溜的。因为你们得不到满足,所以才来讲这个话。这是其一。而且还有一些人认为,你先让它烂完再说,全部烂掉以后再来搞新的东西也可以。事实上是那些人自己跟着一起烂了。现在已经可以看得很清楚了,对吧?我的一个想法可能别的人不一定同意:其实所有这些事情可以放在整个全球化的现代性过程下来看。其实它有它的特点,也有它的共相。我觉得大概是没有什么问题的。我昨天在某份报纸上看到说,西方人编的最有影响的一百本文学书,里面托尔斯泰和契诃夫的小说都名列前十。 王晓明:也有陀思妥耶夫斯基。 张汝伦:陀思妥耶夫斯基只是一次。但是,我就在想,普通的西方人,它们的大学,还有多少人在讲契诃夫和托尔斯泰?恐怕更多地讲的是我们这些人不一定看的那些作家。所以这审美趣味、阅读趣味以及整个生活观的改变,可能是一个全球性的问题,也不仅仅是中国。只是,什么东西到了中国以后,它就表现得特别恶劣,因为这一百多年的革命,把所有多元牵制的因素全铲光了,所以现在人们的想法就是这样,要么这个,要么那个,没有什么人说我还有第三种第四种第五种想法。这不会再有了。两边是很清楚的,你要么主张纵欲,要么主张禁欲,没有辩证地看问题、允执厥中这一说,非常极端。 今天谈这个问题,也很难谈。为什么很难谈?我们自己也变得复杂了,这十八年来看的东西太多,想的问题也多,没有那么简单。我现在越来越认为,中国的事情的确没有这么简单,而且很多事情实际上有牵制的。你要算账的话,这一百多年来有得算了,有很多东西要算。我也写近代思想史,还有很多东西根本没揭开,很多的层面我们根本都不知道。我最近看了一些回忆录,很感慨。《巨流河》我反正看得很感动,我就觉得,其实我们遭遇的就是一个文明的败坏。万耀煌口述自传也很有意思。万耀煌是蒋介石手下的一个出身于保定军校的将领,他也参加北伐。他说他打进武汉以后,就觉得新贵那种做人的修养和肖耀南这些北洋军阀差远了。吴佩孚手下的那些人,读过书或者没有读过的,比较能礼贤下士,待人接物非常谦虚,一点没有派头的。他说倒是我们北伐军的新贵,派头大得不得了,见人就摆官架子。所以,历次革命,实际上是把很多传统的文明给毁掉了。实际上一次一次的革命,往往是用一种野蛮来代替文明啊,这个是有轨迹可寻的。我记得高尔基曾就人们损毁冬宫里的艺术品专门写信给列宁。所以等到发展到了九十年代这一步的时候,如果对文明本身没有一个根本思考的话,谈人文精神是没有用的。人家就会跟你讲,因为你拿三百块,人家拿三千块,你心里不平衡。他必然是用这么一种简单的逻辑来跟你谈问题,根本不会说我们一起来思考文明的命运。 就包括我们现在,比方说,今天我们都在大学里教书,今天大学是比当时好还是比当时糟糕?还用问吗?以前的人,装也要装一下,现在连这个都不要装了,因为都认为真小人比伪君子强啊!问题是,整个社会的趣味和心态日益粗鄙。古代关于眼睛有十几种讲法,现在只流行最粗鄙的一种,是解剖学术语——眼球。谁要再说“秋水”之类的,立刻会有人说:“你酸不酸?”实际上,我们整个社会的文明恶质化和野蛮化,已经深入读书人的骨髓里面去了,所以他会觉得“眼球”是很好的,你要再讲什么“秋波”啊,或者再讲什么“秋水”啊,他会觉得你酸。也就是说,文明这个东西铲掉拉倒。这个心态很可怕。那么这个状况是怎么来的?如果再要说的话,那就不是什么市场经济不市场经济的问题了,恐怕这个问题要更深一层来考虑。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:人类学本土化与田野调查

- 下一篇:神话学与“中华文明探源”