顾准百年诞辰|顾准的遗产和身后

http://www.newdu.com 2024/11/26 09:11:31 文化课 张曙光 参加讨论

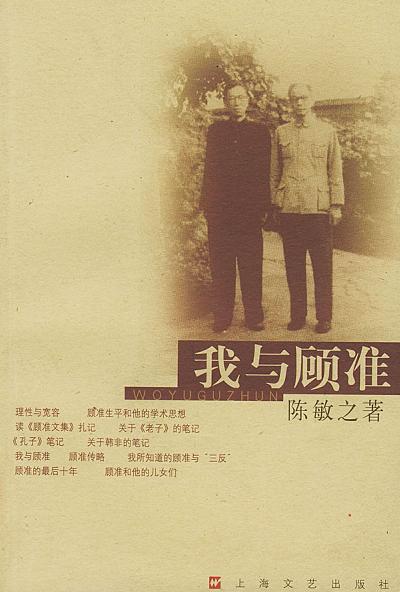

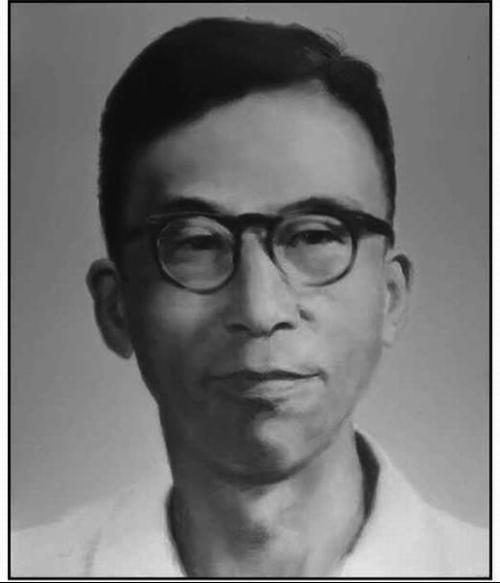

顾准英年早逝,给我们留下了一大笔遗产。这些遗产不仅有他的著作,他的思想,他的精神,还有他身后发生的一些事件和产生的影响。 全家福,顾准(中排右一)和母亲、妻子、儿女在一起,摄于1950年代。 王元化向出版推荐顾准文集 顾准生前除早期出版的会计著作以外,正式发表论文一篇,译文一篇,《试论社会主义制度下商品生产和价值规律》发表在1957年第3期《经济研究》上;在孙冶方的支持下,《企业经营管理中总会计师的兴起》 发表在《经济学译从》1962年第5期。其他论著均未公开和正式发表,因此,顾准去世以后,出版他的遗著,传布他的思想,就成为中国思想理论界的一件大事,也是他的六弟陈敏之对先兄不可推辞的义务。 然而,顾准遗墨的面世却是好事多磨,历尽曲折。陈敏之在《我与顾准》中有多篇回忆,罗银胜也对顾准著作的流布做过一个记述。为求完整,陈、罗著作详细记述的地方,我们从简,他没有提到或者有新资料的地方,我们做一点补充。  陈敏之所著的《我与顾准》书封 在当时的情况下,顾准的译著和历史学著作的出版遇到的障碍不大,上世纪80年代先后出版。两本译著熊彼特的《资本主义、社会主义和民主主义》和罗宾逊的《经济学论文集》,由商务印书馆分别于1979年和1984年出版。 顾准的专论《希腊城邦制度――读希腊史笔记》,遗稿由吴敬琏保存,陈敏之整理重抄,1982年由中国社会科学出版社出版。拿到书稿以后,编者“依据手稿对照整理稿作了校订,将稿中的旁注、另页,也酌情编入正文或者注释中;对稿中大量的外文人名、地名、专用名词和中文引文尽我们所能进行了校核,无以查对的则保留原文,以便读者研考”。 陈敏之在“后记”中写道,“这份笔记最后的命运怎样,我无法预测和断定。也许它会像历史上并不鲜见的许多先人和他们的著作一样,湮没在历史的洪流中;也许它可能在某种历史条件下面,居然还能被人们所重视。” 1994年,《顾准文集》由贵州人民出版社出版发行,《从理想主义到经验主义》是其中的一个部分。顾准在其中表述的理论思想才第一次与国内读者见面。这时离顾准辞世已经整整20个年头。其间还发生了一些令人啼笑皆非的故事。 据贵州人民出版社编辑杨建国在文章中讲,1993年11月,他收到胡晓明转来他老师王元化的一封推荐信,推荐该社出版《顾准文集》,信很短,也未对推荐作品进行评论。鉴于王元化的学问人品,杨编辑回信要把书稿寄来,并说明了出版文集的规格要求,即需要有真正的相当水准的学术创见。很快,陈敏之写来回信,并寄来书稿复印件。 信中说明了书稿几经周折未能出版的大概情况,并说明年是顾准20周年祭,如能接受,希望能应时出版。杨建国看完书稿,非常惊讶,认为写得好,特别是后半部分,精彩无比。并反复掂量,最终决定出版,并准备承受一定风险。与陈敏之联系后,陈也非常高兴,鉴于学术著作需求量小,不好卖,主动提出不要稿费,并愿提供15000元出版补贴。这些钱在批选题上发挥了作用,后来全部退还陈敏之。在编辑加工后,杨建国写下了编辑手记,列举了出版该书的四大理由。书稿三审通过,北京有关方面也予以理解。随于1994年9月出版发行。 《顾准文集》出版后,先是无人问津,在10月份武汉图书定货会上,没有卖出一本。只好分别给陈敏之和张南(顾准女婿)运去二、三百本送人。后来又出现爆棚,三联书店郝杰一次要了300本,万圣书园刘苏里要求独家销售,一次要了4000本。原因之一是10月下旬,中国社会科学院经济所召开纪念顾准座谈会,经济所党委书记于祖尧主持,社科院副院长王洛林高度评价了顾准在经济研究方面的贡献,出席会议的有张劲夫、杜润生、雍文涛、徐雪寒、王元化、李慎之、林里夫、骆耕漠、吴敬琏、赵人伟、张卓元、何建章、刘军宁等。与此同时,王元化、朱学勤、李慎之、陈乐民等有关顾准思想的评论和谈话先后出现于各种报刊,迅速形成了“顾准热”。 1997年,由陈敏之、丁东编辑,经济日报出版社出版了《顾准日记》,为人们了解顾准的经历和思想提供了更丰富的材料。 2002年,由陈敏之和顾南九(高梁)编辑,中国青年出版社编辑出版了《顾准文存》一套四卷,《顾准文稿》、《顾准笔记》、《顾准日记》和《顾准自述》。顾准著作的出版工作基本上得以完成。 顾准著作的出版和思想的传播,陈敏之有不可磨灭的功劳,也是大家共同努力的结果,它说明,真理能够深入人心,抓住人心,引起共鸣,激起反响,顾准虽死犹生,仍然活在人们的心间。  顾准 顾准著作出版后的反响和评论 顾准的著作出版以后,引起了学界的重视和讨论,笔者在网络上搜索,在书店中采购,得到有关顾准的传记两种,研究著作一部,顾准寻思录和顾准再思录各一部,评论和纪念文章也许不下数百篇。总体来看,一般议论者多,认真研究者少。在一般性评介中,李柏田和解洪兴的“顾准史学思想述评”一文,从如何看待马克思主义史学理论,如何看待中国传统文化,如何看待西方文明,如何通过历史认识现实和展望未来等四个方面,概括了顾准的史学思想。这一概括还比较准确。下面我们打算讨论一下对顾准著作和理论的评论。 围绕着《希腊城邦制度》,曾经出现了不同意见。修海涛认为,“顾准同志的遗著《希腊城邦制度》是我国城邦史的开山之作,它以崭新的面貌和独到的见解为城邦史的研究增添了一朶奇葩”,“顾准同志的可贵之处在于他用历史的眼光看待希腊城邦制度。他是我国第一个比较系统地观察了城邦制度对西欧中世纪乃至近代历史影响的学者”。 吴敬琏认为,顾准“写作《希腊城邦制度》,就完全不是‘发思古之幽情’的结果,而是为了回答‘娜拉出走以后怎样’的问题”。并以此作为顾准伟大的人格及其对民族、对人民高度的责任感和为人类争取更美好的未来的使命感的例证。 李慎之讨论了顾准研究《希腊城邦制度》的起因和方法,他说,顾准“是一个极其热忱、甚至狂热的理想主义者,但是50年代以后,个人的遭遇,国家的命运,不可能不使他要努力弄懂民主是怎么一回事。当他意识到民主起源于古希腊与罗马的城邦国家以后,就下决心要用十年时间,先研究西方的历史,后研究中国的历史,进而在比较研究的基础上对人类的未来进行探索”。“他为弄清楚希腊城邦制度,从地理到历史,从人种到字源……一点一滴地搜罗材料,排比材料,分析材料,打破了许多中国人仅仅凭中国自己的历史而对外国所作的想当然的了解,他终于弄清楚了只有希腊那样的地理、历史、文化条件,才能产生在古代世界是孤例的民主制度”。 廖学盛则对城邦制度的特殊性提出了异议,他认为,“城邦绝非希腊所特有,而是古代欧洲、非洲、美洲曾经存在过。在神州大地,它也存在过”,“按照我们的认识,城市是人类社会最早自行瓦解的原始公社演化出来的一种公民集体的经济、政治、社会、宗教和意识形态的统一体。原始公社的普遍性决定了城邦制度的普遍性”。 文章没有提出史实予以论证,说明古代大陆国家的城市是如何建立、发展和治理的。其实,城市和城邦制度并不是一回事,在大陆国家中,城市不少,也许不比希腊、罗马小,但历史上并没有出现过那一套“主权在民”和“轮番为治”的“自主自给”的直接民主制度。不过,对于他的批评精神我们还是应当肯定,这也许比那些简单地赞扬要好许多,它可以推动我们进一步的研究和思考。 对《希腊城邦制度》批评最严厉的要算仲维光先生,他在写给许良英先生的一封信中,从理论到方法完全否定了顾准研究的价值。他说,“在学术思想领域中,顾准的那本书应该说基本上是没有什么价值。如果把顾准的书翻译成西方文字,会让这里的学界哭笑不得。他从概念到对材料的运用都是非常有问题的。如果真的研究例如希腊城邦制,那就要去读与此有关的原始文献,和这方面专家的研究。顾准涉及的文献都不过通俗读物,对于‘治史’和作学术研究的人,如果限于这些资料,那么只能说明自己还没有完全进门”。  《从理想主义到经验主义》书封 《从理想主义到经验主义》出版以后,基本上是一边倒的赞颂意见,这是有道理的。我认为,其中最好的要数王元化先生的序文以及朱学勤和刘智峰先生的评论。 王元化说,“这是近年来我所读到的一本最好的著作:作者才华横溢,见解深邃,知识渊博,令人为之折服。许多问题一经作者提出,你就再也无法摆脱掉。它们促使你思考,促使你去反省并检验由于习惯惰性一直扎根在你头脑深处的既定看法。这些天我正在编辑自己的书稿,由于作者这本书的启示,我对自己一向从未怀疑的某此观点发生了动摇,以至要考虑把这些章节删去或改写。这本书就具有这样强大的思想力量”。 王先生在具体勾勒了从中得到的教益以后,继续写道,“不仅由于禀赋聪颖,好学深思,更由于作者命途多蹇,经历坎坷,以及他在艰苦条件下追求真理的精神。这使他的思考不囿于书本,不墨守成规,而渗透着对祖国对人类命运的沉思,处处显示了疾虚亡求真知的独立精神”。 序文概述了顾准的遭遇,借司马迁的“报任安书”和鲁迅对屈原《离骚》的评论赞扬了顾准的坚强毅力和意志,继续评论道,“在造神运动席卷全国的时候,他是最早清醒地反对个人迷信的人;在凡是思想风靡思想界的时候,他是最早冲破教条主义的人。仅就这一点来说,他就比我以及和我一样的人,整整超前了10年。在那时代,谁也没有像他那样对马克思主义著作读得那样认真,思考得那样深。谁也没有像他那样无拘无束地反省自己的信念,提出大胆的质疑。照我看,凡浸透着这种精神的所在,都构成了这本书的最美的篇章”(《顾准文集》,第225-227页)。 王元化是国内著名的学者,有所谓“南王(元化)北李(慎之)”之说,他的序文其所以写得好,也在于他把自己摆了进去,是饱含着感情来评介的。 在《探求历史的真实》一文中,刘智峰从四个方面评论了顾准的思想。 一是顾准进行世界史和中国史比较研究的目的。在西方思想史上,知识与信仰的界限是被严格区分的:前者是思想和科学的领域,后者是神学、宗教和道德的地盘。而中国人在这方面从古代便没有严格的区分,因此中国古代自然科学不发达,思想领域被政治化、伦理化了。学习知识的目的不是追求真理,而是实用,于是知识沦为信仰或行动的工具和手段。顾准的思想在这方面是个重大的突破。他“把演变为主流意识形态的、被人们作为信仰而接受的理论还原为经验性的客观知识,并拿历史的事实来检验这些的真理性。 他把批判的锋芒指向理论产生的历史根源和具体历史环境”。如果忽视理论的历史性,就会把某种理论奉为普遍适用的唯一真理,便使它变成束缚人们思想和科学发展的僵死教条。 二是顾准对目的论历史观的批判。目的论史观长期以来一直在中国史学界居主导地位,这种历史观在实践上的后果是,人们以为能够按照某种美好的目的去改造社会,但历史事实一再证明了它的天真。 “顾准突出了历史事件形成的复杂过程,强调了多种客观因素及偶然性的作用。说明了历史只是逐渐地演变,并没有什么必然的规律在起支配作用,驳斥了带有历史宿命主义色彩的目的论史观”,进而抛弃了终极目的和一元主义,走向了人类进步和多元主义。顾准的这些思想与自由主义思想家有许多共同之处。 三是顾准批判了真与善、历史与逻辑统一的思想。历史目的论的一个重要的思想预设,即认为真与善、逻辑与历史是统一的。这种一元主义与目的论史观一脉相承。罗素认为真与善是不相干的,康德进行纯粹理性批判的目的在于划定理性的认识界限,认为人的理性不可能认识先验的本质的东西(即“物自体”),黑格尔反对康德的二元论,坚信人能够证明上帝的存在,能够发现历史的必然性。 顾准对黑格尔的一元主义进行了深刻的剖析,认为它的核心就在于真、善一元论。进而指出,马克思对黑格尔加上了极重要的培根主义改造,把黑格尔的客观唯心主义变成了客观唯物主义。历史与逻辑统一的思想在黑格尔那里的意思是,历史的发展过程与“绝对理念”在概念上的演化逻辑是一致的,或者说自然和社会的进程乃精神的外化。它的实质是以逻辑的合理性取代历史的真实性。马克思从方法论的角度继承了黑格尔的这一思想,并成功地应用到《资本论》的研究中。 真与善、历史与逻辑统一的一元论思想实质上包含着人类理性的膨胀。一方面认识超出了它所能认识的界限,导致理性的狂妄;另一方面,容易导致自大狂式的独断论,即以为人能够掌握绝对真理,而且自己发现的理论是科学的真理,对其他理论一概排斥。这两种倾向在中国知识分子中有深厚的根基。顾准较早地觉察到这一点,并做了深入的自省和批判。 四是顾准对唯物史观的质疑和批判。唯物史观是复杂的,其独特性不仅仅在于是学术理论,而且主要是改造世界的理论指南,这种实践性使它常常表现出出于权宜考虑的自相矛盾。其一是深信五阶段历史模式的必然性,虽然马克思也指出了它的局限性;其二是马克思的阶级概念和国家学说,它直接来源于对古希腊历史经验的概括,但在专制政治下,代表统治阶级的国家政权便是社会斗争的一方,而不是凌驾于各阶级之上。 顾准对国家起源的阶级斗争说和五阶段论中的主要范畴进行了追本溯源式的批判。顾准的研究完全从事实入手,抛开一切教条的束缚,既指出了五阶段说的牵强和矛盾,也说明了教条式地搬用马克思的阶级分析完全是彻头彻尾非历史的。我们其所以对刘智峰的评论做了比较详细的评介,主要是由于他的分析有助于我们理解顾准的理论。 李寒秋先生指出,顾准在《僭主政治与民主》一文中把李卜内克西和罗森堡所建立的“斯巴达克同盟”误作“斯巴达团”,“显然弄错了”。 关于顾准对史官文化的批评,也有不同意见。《顾准全传》的作者高建国在强调人文精神的重建时,指出顾准使用史官文化有以偏概全的缺陷。他说,“顾准鞭辟入里地指出,中国传统文化之大弊在于‘服从政治权威’时,曾因缺乏大量第一手资料,误以‘史官文化’涵盖传统文化,造成批判的武器偏宕。但他绝不主张‘全盘西化’,更鄙视食洋不化的照搬学风”。 据高建国对笔者说,王元化也持这一看法。这一评论是正确的。从顾准对老子、孔子和韩非的彻底否定中,就可以得到证明。其实,无论是对老子和孔子,还是对韩非,都应进行分析,批判地继承其优秀的思想成果。 笔者前面在评价顾准理论贡献时,也发现了一些缺点,挑出了一点毛病,提出了一些批评。相对于顾准的创造和贡献,这些缺点和毛病可以说是九牛一毛,但是作为严肃的学者和真正的学术思想史,还是值得重视的。 (作者系中国社科院经济所研究员,节选自其著《顾准:逆境探索的思想家》,有删节,标题为编辑所加) (责任编辑:admin) |