新发现阿尔山摩崖回鹘蒙古文题记释读

http://www.newdu.com 2024/10/07 01:10:06 中国社会科学院历史研究 青格力 参加讨论

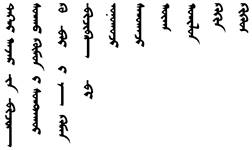

一、基本情况 2015年6月,中国人民大学魏坚教授受人之托转来一张摩崖题记照片,让笔者识读。该题记为回鹘式蒙古文,墨迹不甚清晰,但其中tngri“天”、bičig“文”、kümün“人”、bičibe“写了”等词尚能识读。笔触明显具有13—14世纪文字书写特征。当时由于时间关系,无法做缜密的考察研究,只是初步辨识并作几种推测反馈给照片提供者作为参考。之后,很快在网络媒体上出现了相关简要报道。[1]网络报道不够严谨,标题也有些随意。因此,在此有必要做些学术层面的探讨。  图1 从南侧看岩石整体 2017年4月,笔者专程前往实地进行考察。此题记在内蒙古阿尔山市天池镇境内哈拉哈河支流——哈达南河西岸山坡的一处岩石上。此岩石东面岩壁近乎垂直,高约7—8米(见图1),岩壁距地面一米有两处回鹘式蒙古文题记。两处题记下方有几处朱红色艳丽的彩绘岩画。两处文字之间岩面自上到地面出现凹陷,使岩壁形成有角度的两个壁面。其左壁有一组回鹘式蒙古文文字,文字下方有鹿、野兽(狼或狗)两个动物彩绘,文字与彩绘距离较远。右壁有零星回鹘式蒙古文墨迹,其下方亦有鹿、野兽(狼或狗)两个动物和一骑马人彩绘。岩画线条接近写实性,属欧亚大陆岩画中遍布很广的猎人逐鹿题材和风格,其年代应该早于文字。经了解,该处岩画于2011年最早由当地摄影爱好者白剑钢先生发现。2014年进行了新发现岩画的报道,[2]而当时对回鹘式蒙古文题记部分并未注意和予以报道。 就文献价值而论,该处题记是迄今为止在阿尔山地区首次发现的蒙古帝国或元朝时期文字遗迹,也是最新发现的古蒙古文摩崖痕迹。此前在大兴安岭地区已发现有丰富独特的岩画群和其它文字的题记等文化符号。如2014年,白狼镇政府科员邓智洋先生在白狼镇白狼峰附近发现不少契丹文墨迹。另外,笔者还从图片中看到形似女真文和明显属近代蒙古文的或类似佛教咒轮的符号墨迹。因此,这款回鹘式蒙古文墨迹并不是孤立现象,而是属于大兴安岭地区历史文化传统的组成部分,更是蕴含着13-14世纪有关这一带历史地理以及人文环境的重要信息。  图2 左壁11行文字 二、文字解读 崖面右壁有三处文字墨迹,墨迹十分模糊,除了一处“noqai jil”,即“狗年”字样,其余十分模糊,需要进一步研究。这里将重点探讨左壁文字题记。左壁共有11行文字(见图2),第九行的单词在别处单独出现一次。行款自上而下,从左至右。第1行有一字,文字模糊不清,已无法辨识。第2至第5行可连成句子,能够表达一定的意义,后6行为单词排列,似职务或人名。从第1行至第11行的距离为24cm,文字较多的第1行和第2行的长度为12cm。 第一行:(略) 第二行:(读音转写) tngri γajar -un bičig ( 汉 译 ) 天 地 的(属格) 文 第三行:(读音转写) surqu kümün –i surtaqui ( 汉 译 ) 学(现将) 人(复) 把(宾) 学(祈复) 第四行:(读音转写) kü bei j-e kemen ( 汉 译 ) (强调语气) 有(现终) 也(语气) 说(现续,连接) 第五行:(读音转写) bičibe bi ( 汉 译 ) 书写(现终) 我 第六行:(读音转写) unuγuči ( 汉 译 ) 乳马倌 第七行:(读音转写) saruqači ( 汉 译 ) 祭品管理 第八行:(读音转写) quyaγ ( 汉 译 ) 盔甲 第九行:(读音转写) qurilun ( 汉 译 ) 郝里伦 第十行:(读音转写) gekin ( 汉 译 ) 格津 第十一行:(读音转写) gikeüs ( 汉 译 ) 乞苦斯 将此用回鹘式蒙古文复原如下: (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)  2-1. 〖tngri〗:意为“天”。字迹最清晰,词首“t”外形呈三角状,与“也相哥碑”文中的与格附加成分 -tur的“t”相似,而与吐鲁番文书等中常见的形式略有差异。该词书写形式体现了蒙古文固定写法。在八思巴文中该词读作dėngri。《蒙古秘史》汉字音写为“騰格舌理”(tenggeri)。[3]今口语通常为tengger。 2-2. 〖γajar〗:意为“地”。字迹不太清晰。字势扭曲变形,当为避开岩石裂缝,有意使字尾部分向左倾斜所致。词首字符γa笔墨浓厚,词中字符ja依稀可见,词尾r的半圆弧笔画也能够辨别,整个词完全符合13—14世纪蒙古文γajar“地”的写法。《蒙古秘史》音写“中合札舌剌”,八思巴字音qajar,语音无差异。 2-3. 〖-un〗:领属格附加成分,相当于汉语的“的、之”。字形上部不够完整,虽有-yin或者-in的可能性,但根据其出现在γajar一词之后,从一般正字法角度考虑,当为-un。另,在字符u圆圈上方突出点尖角,与该题记中b的起笔相似,明显是书写者的风格。在13—14世纪回鹘文和回鹘式蒙古文手写资料,如吐鲁番文书中也有类似写法,亦应属于书写人的风格。 2-4. 〖bičig〗:意为“书”、“文书”、“文字”等。墨迹比较清晰,结尾g的笔画略损,但不影响辨别。bičig结构中,字符i 不与字符b连笔。g字符的左撇呈现一定的弧度。这些写法属于13—14世纪书写风格,应该说保留了回鹘文的特征。在文字的顶部突出尖角,亦为书写人风格所致。《蒙古秘史》标音“必赤克”(§203),旁译为“文书”,八思巴字音bičig,语音无差异。 3-1. 〖surqu〗:“学”,动词现在未来时。surqu之字头su或so和尾部u字符轮廓可辨外,中间部分不清晰。该字整体书写较短,从字符形状还可推测为surju,surču,sutu,suju等等。但笔者认为该词与下面的第4字有呼应递进关系,因此两个词的词根是相同的。《蒙古秘史》中,生成自“sur-”词根的词汇有“速舌児中合阿速” (surγaasu,§149)、“速舌児中忽” (surqu,§149)、“速舌児中合中忽” (surγaqu,§149)、“速児中罕” (surγan,§149)、“速舌魯勒察速”(surulčasu,§224)、“速舌児秃中孩” (surtuγai,§ 260)、“速舌侖” (surun,§ 260)等等,基本意义为“学习”、“训练”、“习惯”,与今蒙古语同。 3-2. 〖kümün〗:意为“人”。墨迹比较清晰,结构完整,只是kümün字符结构中的后一个-ü字符略有损失,似乎呈现双圆圈字符形状,即蒙文字符的双字肚,后一个字肚表示复数附加成分-d,可读做kümüd,应视为表示“人”的复数。但如此释读又觉很怪异,与近现代多用kümüs表示复数的习惯不相符。kümün一词本身可表示不定数,因此看作kümün较为稳妥。 3-3. 〖–i〗:墨迹很浓厚,可能存在加笔、修饰或是删改等因素,因而笔触重叠,无法确定为文字或是符号。从句子结构而言,此处出现某种符号的可能性较小,所以判断其原为一个单字符。观察其形状,圆圈上部笔墨浓厚,有一点突出,下部细微,接近蒙古文宾格附加成分–i的形状。虽也有强调语气词-kü的可能性,但-kü在紧接下一个词之后便有出现,故在此出现似为多余。另外,也不排除书写者曾写了-i,-ü,-kü当中的某一个字符后,又进行了涂抹删改的可能性。 3-4. 〖surtaqui〗:“学”,动词祈使形。这个词结构不够清晰,是该题记中的又一个难点。其词根似乎可以认定为sur-,即“学”,因而与前第3-1号字surqu形成对应。根据其形态,其余部分大致可推定为-taqui,具有表示对surqu kümün(学人们)的希望或强调书写者意愿的意义。-taqui未见于古代文献。 4-1. 〖kü〗:强调语气词。墨迹不够清晰,从其书写形态判断为kü。《蒙古秘史》中以汉字“古”标音,旁译为“也”,使用频率高,出现位置较自由,表示强调意义。 4-2. 〖bei〗:动词“有”。一般读büi或 bui。此bei形式,可能受了口语影响。回鹘式蒙古文文献“阿尔浑汗致菲利普信”中,有bui和bei两种写法混用的例子。[1][p.47]《蒙古秘史》中以汉字“備”标音,旁译为“有”,出现频率高。此处与后边的j-e连用,表示判断,相当于现代蒙古语的bije。 4-3. 〖j-e〗:强调语气词。多与büi / bui联用,以büi j-e / bui j-a,büyü j-e形式出现。《蒙古秘史》中以汉字“備者”标音,旁译为“有也”,出现频率极高。 4-4. 〖kemen〗:连接动词。《蒙古秘史》中以汉字“客延”(keen)标音,旁译为“么道”,在元代公文中出现频率也极高。 5-1. 〖bičibe〗:意为“写了”,表示过去时。文字尾部有残缺,但从笔势走向仍可判断为-be一笔。 5-2. 〖bi〗:第一人称代词“我”。 6. 〖unuγuči〗:unuγu为一岁马驹,-či / -čin表示某职业的名词后缀,即“乳马倌”。现代蒙古书面语写unaγači或unaγačin。《蒙古秘史》写“兀訥中忽臣”( §279,§280),旁译“放乳马的”。 7. 〖saruqači〗:不够清晰,推测为saruqači,可能是sarquči的异写形式。《蒙古秘史》有“必列兀舌列徹 撒舌児中忽荅察”(bileür-eče sarqud-ača,§70),旁译bileür作“余胙”、sarqud作“胙”,也就是说bileür和sarqud相同。汉语的“胙”,即古代祭祀用的肉。根据前人研究,bileür为蒙古语,指仪式剩余的饭食,sarqud为突厥语,意义相同,《蒙古秘史》中表示在先祖祭祀仪式之际所敬献种种供品之剩余餐食。[2][p.]此处当指祭祀供品的管理者。 8. 〖quyaγ〗:墨迹不够清晰,整体结构难确定,只能从词首qu和结尾字符似为γ或S等推测,较接近的词应该是quyaγ,即“盔甲”。洪武本《华夷译语》(甲种本)“器用门”中汉字标“中忽牙黑”,永乐本(乙种本)回鹘式蒙古文字符写quyaγ,均以“甲”讲,属阿尔泰语系共同词汇。清代,quyaγ也指壮丁。在17-18世纪蒙古文文献中除了战袍盔甲,也指套装礼服。若将该词与6、7号词进行关联考虑,似为专指从事战袍或礼服管理者或者甲胄制造者的名称,但此处又缺乏表示其职业的či / čin后缀,需进一步探究。 9.〖qurilun〗:除了此处,别处又单独出现一次,比较清晰,可断定其为qurilun。quri-词根似与蒙古语 quriqu有关,表示“集”、“聚”、“会”等。13-14世纪,-lun / -lün词缀可用于女性人名,如《蒙古秘史》中的 alan/alun γoa(阿闌 中豁阿,§7)、nomolun(那莫侖,§46)、temülün(帖木侖,§60)、čaalun(察阿舌侖/察阿侖,§157)等。推测可能与女性专属职业有关。 10.〖gekin〗:该词结构比较清晰,读音gekin 或kekin,也应与某种职业有关,但词义不明。 11.〖gigeüs〗:与前面10号字相似,结构清晰,读音当是gigeüs或kikeüs、gikeüs。此处 –s也应当是名词词尾复数附加成分。考虑到前面出现的unuγuči,该词有可能是gegüs的异写形式,即牝马的复数。《蒙古秘史》音写“格温”(geün,§141)和“格兀惕”(geüd,§279,§280),旁译为“骒马”,即牝马。《华夷译语》乙种本回鹘式蒙古文写gegüd。《蒙古秘史》称:“格兀惕 中合舌児中合兀勒周 兀訥中忽臣 撒兀勒伯”(geüd γarγaulu unuγučin saulbai,§280),意为“准备了牝马,安排了乳马倌”。也就是说,为了挤马奶准备了奶马,为此配备了专门的放乳马人员。该题记中,因出现了乳马倌,从而此处出现牝马也是合情合理。总之,6-11的词语性质应当相同,都与所从事职业有关。 三、 句义及年代判断 此题记中因无任何标点以供断句参考,所以第二至第五行可以有两种断句方式。两种断句方式都能成立,但句子的意思会明显不同。 第一种,将整体作为复合句来读。如: tngri γajar-un bičig surqu kümün-i surtaqui kü bei j-e kemen bičibe bi. “学天地之文的人们,就让他们去学吧”,如上的话由我书写。 这种读法中bičig “文”当指“文字”。也就是说,此为号召人们学习文字的题记,句子的中心意思在于强调学习文字。“学习”的对象为“天地之文”,其指向比较明确。但要“学…的人们”是泛指,没有明确其身份。这种情况下,后边排列的“unuγuči”、“saruqači”、“quyaγ”、“qurilun”、“gekin”、“gikeüs”等,可能是所“学”者们从事的职业范围,即明确了习文者的职业类别。 第二种,结合行款形式,断句到bičig,则会成为: tngri γajar-un bičig:surqu kümün-i surtaqui kü bei j-e kemen bičibe bi. 天地之文:“要学的人们就让他们去学吧”,如上的话由我书写。 依这种读法,“天地之文”成为独立词组,呈现标题功能。后边排列的unuγuči、saruqači、quyaγ等等诸职业,似乎可成为要“学习”的目标或对象。亦即这些职业技能是要学习的内容。 另,依这种读法,该题记则会完整呈现一种文书程式,构成文书的诸要素均有出现。即:文书之前文“颁发者”——“天地”;正文——学习事宜;结束语——书写人;正文或者结束语之补充语——诸职业。以往发现的蒙元时期帝王圣旨、信件、契约等等诸多文书中,未见此“天地之文”形式,此种解读若成立,此题记可谓又一类文书形式。 两种解读法差异明显。在目前条件下,莫衷一是,或许还有其它理解方法。如在第二种解读语境下,后边排列的诸职业,也有为书写题记或见证者的职业属性等等的其他一些可能性,需要进一步的探究。 如前所述,从该题记的回鹘式蒙古文书写特征,基本可判断为写于13-14世纪。 题记所处位置在哈拉哈河流域,靠近洮儿河源头。据《蒙古秘史》记载,此区域曾经是成吉思汗在1204年整顿联盟体制,委派千户、百户、十户编制各级首领,设立扯儿必官,成立护卫军,之后决定发起与乃蛮部决战的重要基地(§175)。右壁之回鹘式蒙古文墨迹中出现了noqai jil,即“狗年”字样。1214年为甲戌,因金宣宗请和,成吉思汗撤中都之围,哈撒儿奉命沿海岸北行征战女真将领蒲鲜万奴(Buqanu),再经松花江、嫩江,迂回至洮儿河返回本部,此年是狗年(§253)。另据《元史》、《史集》记载,也是在这一年哈拉哈河流域成为帖木哥斡赤斤家族的初封地。[4]其子只不干时期,领地开始向东扩展,到他孙子塔察儿时期,斡赤斤家族的领地已达松花江流域,哈拉哈河流域不再是中心了。因此,该题记也有与蒙古帝国前期相关联的可能性,这将是今后深入考察研究的重点。 参考文献 [1]道布.回鹘式蒙古文文献汇编(蒙文)[M].北京:民族出版社,1983. [2]小泽重男.元朝秘史(中)[M].东京:风间书房,1993. [1] 中新网呼和浩特6月17日(2016)电 (记者李爱平)《内蒙古大兴安岭发现回鹘蒙文彩绘岩画》。6月19日,蒙古文MGL sonin微信新闻。 [2] 中新社呼和浩特6月19日(2014)电 (李爱平、邓智洋)《内蒙古阿尔山现驯化马岩画或改写世界马文化史》。 [3] 本文所参考的《蒙古秘史》为12卷的四部丛刊本,以下同。 [4] 相关研究见白拉都格其:《成吉思汗时期斡赤斤受封领地的时间和范围》,《内蒙古大学学报》(哲社版)1984年第3期。 (责任编辑:admin) |