读史也须通人情

http://www.newdu.com 2024/11/25 07:11:24 澎湃新闻 张耕华 参加讨论

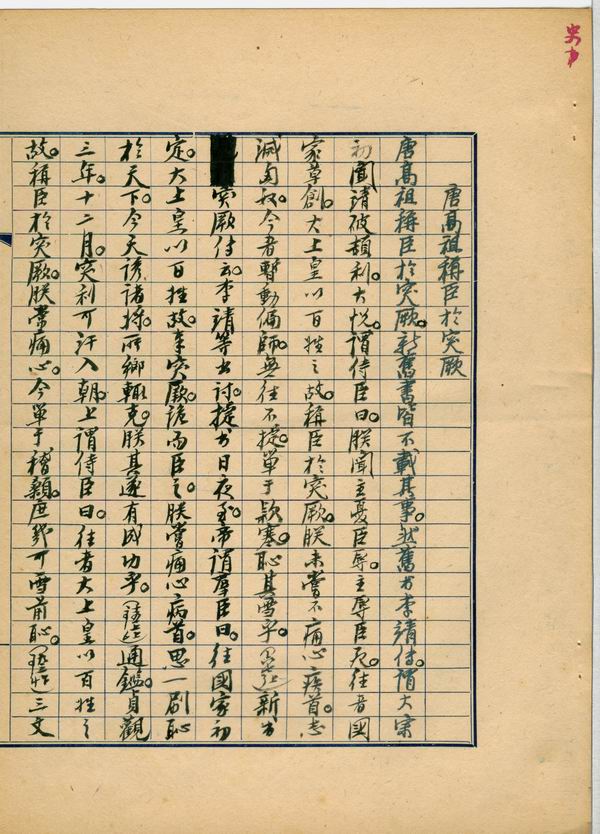

王培军︱训诂须通人情 近日,在《澎湃新闻·上海书评》上,读到王培军君《训诂须通人情》一文(下面简称王文),写得非常精彩。尤其是说“读吕(思勉)氏文,每嫌其批评语太少,而所引材料太多,故时急欲观其自下语,虽少而快意,因快意又复嫌其少”。我也深有同感。 训诂,通俗地说就是清除古籍文字上的障碍,训诂学家有“以形说义”、“因声求义”等方法。王君以《史记·项羽本纪》“马童面之”之“面”字为例,说明训诂研究,有时也要“揆之人情”,方能通文意、得确解。由此而联想到吕思勉先生有一则题为《买道而葬》读史札记,解读《礼记·檀弓》中季子皋“犯人之禾”的事,正好用来讨论考史、读史与“通人情”的关系。 《礼记·檀弓》:“季子皋葬其妻,犯人之禾。申详以告,曰:请庚之。子皋曰:孟氏不以是罪予,朋友不以是弃予,以吾为邑长于斯也,买道而葬,后难继也。” 《礼记·檀弓》的这段记载,字面上并无特别难解的地方。它大致是说:鲁国季子皋埋葬他的妻子,踩坏了别人的庄稼。申祥便把这个情况告诉他,并说:“请赔偿人家的损失。”季子皋说:“我的主子孟氏不为这事责罪我,朋友们也不为这事抛弃我,就是因为我是这个城邑的长官。要是花钱买路去出葬,恐怕以后当邑长的很难继续照办吧!”  吕思勉 自东汉郑玄起,对这段记载都是依文解读的,说这是季子皋“恃宠害民”。后代的注释家,也延续这样的解释,说他是“恃宠害民,还妄加辩解”。季子皋,即高柴,孔门“七十二贤”之一,孔子对他的评价是“愚”(憨直忠厚)。文献中不少有关他的记载,说他曾任卫国的狱吏,为官清廉,不徇私舞弊,按法规办事。子路也说他忠厚纯正,能守孝道,并善为吏。《礼记·檀弓》的记载及注释家的解读,似与孔子、子路等对高柴的评价以及史书上其他的记载有不小的差距。如果说他为官清廉,不徇私舞弊,那么“犯人之禾”何以不肯赔偿呢?有学者(朱轼)为他辩解说:“子皋岂虐其民者,意当日所犯无多,必从而偿之,是煦煦之仁也。且邑长犯禾而民受偿,是教民不顺也。”也有学者(江永)解释说:“为政有体,不为小仁,葬妻犯禾,或偶过误,或道上迂曲不得已而犯之,不偿正为得体。盖邑长犹偿禾,则民有丧皆须卖道,后将难为继,非谓为政者难遂其欲也。”但这样的解读,还是难以让人明白:何以邑长“犯人之禾”而作了赔偿,“则民有丧皆须卖道?”难道这庄稼的主人,类似梁山好汉专营收“买路钱”的勾当?也有学者(唐孔颖达)认为:此一节论高柴非礼之事,正体现了所谓“《春秋》责备于贤者”的“书法不隐”。但吕先生认为这些解读完全是弄错了。他写了一篇《买道而葬》,就这《礼记·檀弓》的记载做了专门的解读。吕先生说: (《礼记·檀弓》所记)旧说以子皋为倚势虐民,非也。此事可见井田废,阡陌开之渐。夫使阡陌完整,营葬者安得犯人之禾?营葬而犯人之禾,盖以阡陌剗削,丧车不能通行故耳。开阡陌乃违法之事,当时依法整顿,势盖已不能行,然犹难公然许为合法。邑长犯人之禾而庚之,则许为合法矣。关涉土地之案件,又将如何办理,故曰后难继也。“以吾为邑长于斯也”,乃读而非句。言以吾为邑长于斯,买道而葬,后难为继,故孟氏不以是罪予,朋友不以是弃予;非谓为邑长倚势虐民也。 读吕先生的这篇札记,想起了陈寅恪先生在《冯友兰<中国哲学史>上册的审查报告》中说的那段话。陈先生说: 凡著中国古代哲学史者,其对古人之学说,应具了解之同情,方可下笔。盖古人著书立说,皆有所为而发。故其所处之环境,所受之背景,非完全明了,则其学说不易评论。而古代哲学家去今数千年,其时代之真相,极难推知。吾人今日可依据之材料,仅为当时所遗存最小之一部,欲藉此残余断片,以窥测其全部结构,必须备艺术家欣赏古代绘画雕刻之眼光及精神,然后古人立说之用意与对象,始可以真了解。所谓真了解者,必神游冥想,与立说之古人,处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心 孤诣,表—种之同情,始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论。 陈先生在这里讨论的是古代哲学史的解读,我们也可以把它移用到一般史书的解读上。这也可以分二步走。第一步是回到古人“所处之环境,所受之背景”,以明白究竟发生了什么事:高柴葬妻,不可能葬在人家种植庄稼的农田里,也不可能非得从人家种植庄稼的农田里通过。那他怎么会践踏人家农田里的庄稼呢?《礼记》说“买道而葬”,不说“买田而葬”,可见被践踏的庄稼,不是种在农田,而是种在道路上的。如此,古人“所处之环境”,即这一幕历史场景应该从“田地里”移到“道路上”。即此事发生的历史场景,应该在道路上,而不是一般的农田里。然而,庄稼何以会种在道路上呢?如果我们仅仅站在高柴与申祥的身边,还是看不出个所以然。这就需要拓宽视野,观察此事“所受之背景”:原来,在井田制施行的时候,田间是有纵横交错的“阡陌”,这原是供行走的道路。到春秋时期,生产力的发展和人口的压力,原先的耕田越来越不够用了,庄稼的耕种就逐渐侵食到了田边的道路,于是“阡陌”之上就种有了庄稼。结果,高柴葬妻由原先的“阡陌”上通过时,因这些道路已被种植了庄稼,而发生践踏人家庄稼的事。走到这一步,我们对季子皋“犯人之禾”事的“所处之环境,所受之背景”,便完全明了。  吕思勉先生手迹 接下来的第二步是“神游冥想,与立说之古人,处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表—种之同情”。换言之,就是要设身处地地理解季子皋“犯人之禾”而不肯赔偿的理由。吕先生说:开阡陌种植庄稼原是违法之事,但形势已是如此,当时要依法加以整顿,已经不可能推行,但政府还是不肯公然允许此事为合法。高柴是一邑之长,践踏了种在道路上庄稼而赔偿之,那也就等于承认这样事(将耕种的庄稼侵占到道路上)为合法。所以,我的主子孟氏不为这事责罪我,朋友们也不为这事抛弃我。我要是花钱买路去出葬,恐怕以后当邑长的很难继续照办呢!所以,高柴不肯买道而葬,“非谓为邑长倚势虐民也”。如此,大约就达到了“神游冥想,与立说之古人(高柴),处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表—种之同情”了。 其实,若就哲学史、思想史一类的研究来说,要进入陈先生所说的二个境界实非易事,然对季子皋不肯“买道而葬”之类的史事,倒是可以揆之常理、深体人情,达到“同情之理解”。如此,那不仅训诂须通人情,考史、读史也须通人情。今天的读者,凡对法不责众而又不能废法之类的事有“身历目睹”或“亲身感受”,受吕氏解读的启发,就能将文献的记载与自己的阅历打成一片,有了这一番设身处地的“移情”,你就能对季子皋不肯“买道而葬”达到“真了解”了。 (责任编辑:admin) |