|

从朝鲜战场汽车兵到中科院科学家,85岁老人自述传奇人生

十七从军征 坐木炭汽车躲日本鬼子,却巴结日本教官学开车…… 参加解放军第一次大部队摩托化行军,加入新中国第一次对外军事行动…… 打完法国佬,就去抗美援朝,联合国“五常”打过两个…… 黄建华:我是30年代出生的,说起和汽车的第一次接触,是抗日战争时候。那时候我父亲在京广铁路上工作,日本人从北面打过来,我们全家往广西逃难,路上坐的汽车都不烧油,烧煤气。你们没见过吧,在副驾驶这个地方放一个很大的煤气发生炉,往里面填木炭,产生煤气送到发动机去烧。 抗战结束后,我回到武汉读书。解放军南下的时候我在读中学,赶上部队招收知识青年入伍,就到了四野汽车三团。 当时不仅我们用的车是外国货,部队里也有很多外国人。我们团有100多日本教官,都是解放东北后留用的。武汉入伍后,我跟着部队边走边学,师傅就是日本人。日本教官技术很高,脾气很坏,一般人不愿意跟。我比较老实,日本教官经常向我讨“淡巴菰”(香烟),当时每个月一块钱津贴,除了买牙膏牙刷,就是给教官买烟了,跟着学了很多东西。 团里还有很多朝鲜人。有两个连全是朝鲜人,其他连队也有。我们连一度就是朝鲜连长。

入伍没多久,我们就跟着大军南下。全团上下烙饼,做了7天的干粮,几百辆卡车带着差不多一个师的步兵(注:四野41军121师),准备向西面迂回,插下去包围白崇禧。一路上敌人的游兵散勇很多,经常看到山上明晃晃的火把下来,企图占便宜。我们接到的命令是不要纠缠,敌人不打我,我们也不管他们,最多是打几炮把他们吓走,车队继续往前冲。后来我读军校的时候回忆起这次行动,觉得这应该是解放军历史上第一次大部队摩托化行军。 打完衡宝战役,我们就进了广西。上次我是逃难,坐木炭汽车,这次是剿匪,开缴获的国民党美国车。 观察者网:您当时开过几种车?能比较一下吗? 黄建华:我们连队都是美国卡车,斯蒂庞克,道奇,其他的车型接触少。这个问题得王老(注:王其英,在场的志愿军老战士)来答。他从三团东北建团就在,各种车型都经历过。 王其英:最早有一批日本车,型号都忘了,不好开。辽沈战役后有了美国车,那个好。捷母西十轮大卡车,稳的很。车头有个绞盘,落到河里都能把自己拉出去,还能拉别人的车。当时有一些苏联卖的嘎斯、吉斯车,比美国车差一些。还是美国车用起来最好。

(捷母西十轮大卡车) 黄建华:后来我们到上海,当时缴获的那批美国车还在用,70年代甚至80年代,上海环卫工人的垃圾车还是美国货,的确经得起折腾。 在广西,我们开着这批车,剿匪剿了很久,到处支援,有的时候还要装扮成民用车队,堆上很多包袱,去吸引土匪下山。紧接着是解放海南岛,我们有两个连把汽车发动机拆下来,装到木船上开动,从此就留在海军。 黄建华:接下来我又要说到“第一次”了。1949年12月,建国才两个月,我们派了20部车,到越南接胡志明入境。当时条件差,胡志明也就是坐在卡车车厢里,绑上一部沙发。胡志明去北京谈好了援助协议,我们就开始了新中国第一次国际主义行动,也应该是解放军第一次出境作战。1950年到1951年,我们团每个月都往越南跑1000多个车次。返程还要运一些干部来中国受训。 观察者网:您算是最早一批进入越南的解放军了,当时人民军是什么状态? 黄建华:越南人民军穷的很,粮食,步枪,机枪,什么都得我们送,很多南下后缴获的物资都给他们了。他们对我们也不错,我们当时大多数物资送到高平,就是1979年打下那个高平,到了之后饭菜不错,还有糖炖梨,切好的椰子吃。有个战士牺牲了,他们的中央委员黄文欢(注:中越交恶后经巴基斯坦来到中国)还专门送了一副檀香棺木。 王其英:不止是送枪炮,送粮食。我们还执行过一次绝密任务。四辆车,送纸,越南政府印钞的纸。李天佑亲自交代任务,安排警卫,告诉我们:“这比黄金还重要!” 观察者网:当时法国飞机会来轰炸吗? 黄建华:会,但不多,有时候远远的能看到。我们都是白天在国内装货开到边境,尽量晚上出国,天亮之前就返回。越南打奠边府战役,应该就用上我们这批物资了 观察者网:您没想到几个月后就要去朝鲜打美国吧。 黄建华:其实迹象已经很明显了。那两个连的朝鲜战友,50年就集体回国参战了,慢慢地宣传也会提到美国。1951年2月,我们还在往越南运东西,紧急通知我们把车辆移交给当地,到柳州集结北上。 照明弹下的青春 老司机第一次开新车…… 一个连损失了一个半连…… 美国飞机连狗都不放过…… 一罐牛肉和一个班的烈士…… 既能当文书,也能抓美国俘虏…… 观察者网:车都交了,到朝鲜开什么车? 黄建华:我们是闷罐车,走了一个多星期到沈阳,苏家屯有个大停车场,里面停的全是崭新的嘎斯51,苏联卡车。我们这些司机没一个开过新车,都被镇住了。说马上要去朝鲜打仗,要雪地隐蔽,司机宁可自己的被褥拆开,把白床单铺在车上当隐蔽物,也要保住这批新车。嘎斯51不如美国车好,但轻便,适合朝鲜多山的地形,被战斗机盯上的时候躲避起来灵活。以后陆续送来的也是嘎斯车,一直到我1956年去上军校,也没用上国产车。

(嘎斯51) 观察者网:到朝鲜的第一印象怎样? 1951年3月12号过江,和我们这边是两重天地。新义州虽然是个大城市,但已经被炸平了,一片废墟,和我抗日战争时候逃难的感觉差不多。过江第一夜,我就遇到空袭,同车的驾驶员在四平战役的时候就躲过飞机,有经验,他关掉车灯,拉着我跳到路边的冰水里,躲过一劫。我前面那辆车就被打着火了,两个驾驶员搭我们的车走。

入朝初期是损失最大的,从鸭绿江到三八线,一个连损失了20多人,车被炸掉了一半。在国内的时候我们一个连的车编队行军,到了朝鲜都解散成双车编队,目标小,也能互相有个照应。很快就不敢白天开车了,没有制空权啊。第五次战役铁原阻击战,我从三登铁路转运站接了一批机枪弹给188师送,为了赶路,天大亮才到洗埔里休息,结果做饭的烟被美国飞机看到了,下来一梭子子弹把我们的锅都打漏了,我知道飞机还得回来,拉着战友就跑,跑出50米,连续两架飞机俯冲,把我们刚刚在的房子用汽油弹炸了,算是第二次死里逃生。当天我们吃生米当饭,晚上还是把弹药送到前线。那美国飞机厉害的,白天炸的路上狗都没有,上级一度禁止对飞机开枪,免得引来更多的轰炸。我们连有个战士,赵宝印,用步枪打下一架低空飞行的飞机,既受了奖励,也受了处分。

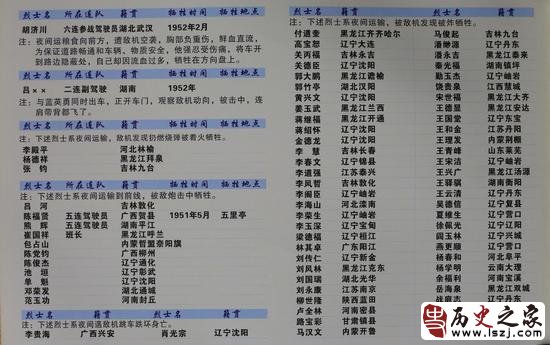

(牺牲烈士名录) 程云清(女,志愿军战士,王其英的太太):路上狗都没有,这不是夸张。白天美国飞机就在公路上空巡逻,一架在高空观察指挥,看到目标就四五架冲下来轰炸,有车打车,没车打人。有一次路上遇到美国飞机,我跑到路边树林里藏起来,大路上只有一条狗,美国飞机冲下来轮番炸这条狗,那条狗边跑边叫,还是被炸烂了。 王其英:最惨还是1951年,后来有了高炮飞机,就好多了。1951年很多人死的很惨。我们那个嘎斯没有暖风,司机都穿一批日本人留下的大马靴御寒。一位战友的车被炸了,就因为这个大马靴卡在驾驶室出不来。几个战友去拉他,他说我不行了,你们赶紧走,飞机还在炸呢,你们不走也跑不掉了。最后他活活烧死在车里…… 程云清:最惨的是一连一班,最好的10个司机,开会的时候被一颗燃烧弹炸光了,里面有一个我的湖北老乡。那次刚好发了一批缴获的战利品,我那个战友得到一盒很大的牛肉罐头,捎口信到我们卫生队,说吃了这么久的炒面,这次改善一下伙食,我们湖北佬分一下,每个人都吃一口牛肉。卫生队的老乡听说了,都很兴奋,让我赶快去拿。卫生队到一连50里,正好有车过去,我就赶过去了。下车打听我那个老乡,一连的人说,刚刚被空袭,一个班都被炸死了,还在往外抬,我眼泪当时就流下来了…… 观察者网:咱们伙食一直是吃炒面吗? 黄建华:开始是,后来慢慢改善了。1952年以后,天黑出车,每个车组带上一小袋米,一颗白菜,一小块冻肉,一把粉丝,还有一小瓶油。我们连夜开车,早晨把车藏好,找朝鲜老乡,请他们做饭,我们就修车。修好车叫上朝鲜小孩子一起吃饭,偶尔还吃点老乡的泡菜。 观察者网:那时候在朝鲜开车,一夜能走多远? 黄建华:一般200多公里吧。路太难走了,不敢开灯,还总有美国飞机扔照明弹,地面照的和白天一样,轰炸机就下来炸。开始我们怕照明弹,扔出来就赶快停车隐蔽,后来知道刚扔出来的时候,飞机还看不到下面,就借着照明弹赶紧跑。等到亮起来再隐蔽。再后来,有的车在土路上开的足够快,扬起漫天烟尘,上面就算有照明弹也看不见,所以也有胆大的司机见到照明弹不减速,反而提速,用扬尘掩护后面的司机。

到了后来,有了防空哨,开车就安全多了。哨兵听见飞机声音就开枪报警,一站传一站。这样,没有飞机的时候我们就可以开灯快跑,听到报警就关灯隐蔽。一台车两个人,助手在车顶上观察,发现警报就赶快敲车顶。 观察者网:在朝鲜修车,有零配件送上来吗?有后方的工厂支援吗? 黄建华:没有,就是简单的修补。损坏的零件没有地方替换,全靠从旧车上拆零件,实在没零件可换,就只好报废了,很多车就这么扔在路边,再回国内开新的苏联车。国内当时也没什么工厂,支援不了我们。 观察者网:车损失这么大,在前线是缺车还是缺人? 黄建华:绝对是缺人啊。那时候会开车的人很少很少,永远是车等人。佳木斯、渭南两个军队汽车学校给志愿军培养司机,学员练习一两个月就上战场,还是不够用。要是人没了,有车也开不走。很多时候缴获了美国车没人开,最后还是被飞机炸掉了。 观察者网:您在朝鲜最惊险的经历是哪一次? 黄建华:1951年5月末,我差点陷在包围圈里。就是第五次战役180师被围那一仗。我当时和班长一起运汽油去春川前线,给180师的540团(注:该团在随后的突围中损失超过三分之二)送汽油。还没到铁原,迎面就有部队退下来,一个干部命令我们原路返回。一路往回走,把沿途看到的伤员都叫上车。开过一个野战医院,本来想去送伤员,结果路上的战士说那边已经有敌人了,我们也听到了坦克发动机的声音。后来我们才知道,这次撤的仓促,后面一直有敌人机械化编队在追。我们路过的那个野战医院全部被俘。要是再往前开,我们也和180师一起陷在包围圈了。 观察者网:您也当过连队文书是么? 黄建华:是啊,上一任文书刚到连队就牺牲了。他从国内来朝鲜时间短,不知道飞机的厉害,听到防空枪声没有跳车,被扫射牺牲了,我连他的名字都不知道。连长让我这个初中生当文书,我不愿意,连长就命令我暂代三个月,结果一直干到了停战回国。 不过,当文书虽然出车少,也赶上一次抓俘虏。有一天看到我们的米格15打下一架美国飞机,离我们防空洞不远。我拿起手枪就追,和战友从山上押下一个俘虏。至于我的战友,经常运物资上去,运俘虏下来。一车十几个俘虏,不用在车厢里盯着都很听话。只有遇到他们自己空袭的时候,比我们还怕,宁可摔断腿也要跳车,空袭过去招呼一声都能上来。美国人种族歧视严重,黑人白人当了俘虏也要分肤色坐在车厢两边。 命运的奋斗,历史的行程。 操场是纸,木棍是笔,课本撕开了随身揣,学习数理化…… 一个月跳级上大学…… 军校读了一半,第二次高考…… 合成核糖核酸,“打脸”投机取巧的日本人…… 退休以来换了四台电脑…… 黄建华:回国后在青岛附近驻扎,想学点东西了,就去新华书店买了本初中代数。每天撕下5页带上,出操休息的时候,我就在地上用木棍验算,看懂了之后再换5页,慢慢地把初中数学补上了。连长看我这么喜欢学习,送我去解放军文化补习学校。到了学校,听说解放军油料学院还要从文化学校再补招四个人,我没日没夜地复习数学地理历史,居然一个多月后就被录取了。 观察者网:读了军校,您怎么到科研机构的? 黄建华:1958年裁军,我这个军校学员也被裁,以中专身份肄业,通过同学进了武汉电线厂。才当了一个月的工人,我弟弟开始给我写信。当时他从南开大学毕业,留校当了助教,发现形势对考大学非常有利,三天一封信劝我考大学,连续来了十几封信。 我掂量了一下自己的水平,向厂长请了两个月的假期,像在潍坊补习学校那样恶补,加上当文书写材料、在油料学院学化学的底子,最后语文还不错,化学数学过得去,物理外语近乎白卷,算是参加了高考,居然真的让我进了武汉大学化学系。 观察者网:您毕业后直接转到科研方向么? 黄建华:这里还有一个转折。在武汉大学读了两年化学,老师找我谈话,说要搞高分子化学专业,但全国只有四川工学院有这个专业。希望我们四个学生到那边学习,回来开高分子专业。1962年经济困难,武汉大学放弃了高分子专业,我又从成都回来,继续读化学,一共读了六年,毕业后这才来了上海有机化学研究所。 观察者网:能介绍一下您的科研成果吗? 黄建华:第一个项目还是和军事有关,研究望远镜的防霉剂。当时南方部队的光学仪器经常发霉,层层上交到军工厂去修理来回耽误半年时间。国防科工委就让上海有机所解决这个问题。 我们找到了几十种化合物,都能针对玻璃面上的霉菌有灭杀作用,但接下来还要筛掉对仪器有害的,对光学性能有影响的,毒性较大的,挥发过快的。到了1975年,经过十年实验和测试,最后选出H50号通过鉴定。国防科工委发文要求所有光学仪器内都要加装H50,算是给国家做点贡献吧。 我参与的第二个项目你们应该知道,人工合成核糖核酸。1981年,我们做出了人工合成,有全部生物活性的RNA分子,在全世界是第一个。之前日本人为了抢先,做了个缩水版的,几乎没有活性,我们合成的和天然分子完全相同。为了达到这个目标,需要合成修饰核苷酸,我就被抽出负责假尿嘧啶核苷。这种东西的合成非常麻烦,文革期间也没法进口,好在我查到了人尿中有微量假尿苷,算了一下,合成5克需要3-4吨尿液。为了保证原料的稳定性,我开了介绍信,到解放军营区取尿,就是那个南京路上好八连的驻地。我搞了十几个塑料桶,用三轮车往回运,回来自己装设备,各种树脂柱分离浓缩,最后终于没拖全合成的后腿。1987年,项目获得国家自然科学一等奖。 第三个项目就是含氟农药,主要是用来除杂草。这个项目让我脱离了纯粹的科研,和很多工厂打交道,一直到离休后还在做。借着上海获取信息容易,我离休后给很多工厂当顾问,到现在我还在写一本书《中外农药译名汇编》。 (责任编辑:admin) |