|

编者按

三十年代初的上海,就连现代化都走得很有腔调。别的城市的现代化走得一身烟熏火燎,它走得轻盈华丽,跳着“灵得很”的“狐步舞”。然而,它的每一步都扎在底层的血泪里。上层社会金玉其外,内里纵欲狂欢,底层社会满是苦难与不幸。魔都的狐步舞,一步一步似爪牙,似魔鬼的步伐。

文章选自陈建华老师新书《文以载车——民国火车小传》,感谢陈老师授权保马推送。书籍详情见今日的“每日一书”。

三十年代初的上海都市风景在穆时英的《上海的狐步舞》中表现得极为浓缩恣肆,精湛演绎了席美尔的《大都会与精神生活》里“疾速变化与簇拥而至的视像、一瞥之下刺眼的断裂性,以及不期而至的汹湧印象”。无怪乎穆氏被贴上“新感觉派的圣手”的标签,在这一短篇小说里活色声香的感官经验、令人晕炫的商品与娱乐世界、蒙太奇的剪辑拼贴与字里行间触目即是的外文镶嵌,充分展览了该派文学的特点。然而小说以“上海,造在地狱上面的天堂!”这一句撞目开场,也以此收煞,沉重的意涵与“上海的狐步舞”的玩乐标题形成反讽和反差。  穆时英

“狐步舞”是一种与华尔兹舞相似的双人舞,爵士乐中舞步有徐有疾,节拍较快,难度较高,传说1914年由美国人哈利·福克斯(Harry

Fox)创立,因此名为Foxtrot。此后在美国流行,至三十年代而大盛。《上海的狐步舞》以一场惊悚片式的凶杀开始:在月光下原野、树木和村庄的背景里“铁轨画着弧线,沿着天空直伸到那边儿的水平线下去”。随即出现了“三个穿黑绸长褂,外面罩着黑大褂”的黑道人物,互相没几句交话便拔枪射杀,在“救命”声里:

嘟的吼了一声儿,一道弧灯的光从水平线底下伸了出来。铁轨隆隆地响着,铁轨上的枕木象蜈蚣似地在光线里向前爬去,电杆木显了出来,马上又隐没在黑暗里边,一列“上海特别快”突着肚子,达达达,用着狐步舞的拍,含着颗夜明珠,龙似地跑了过去,绕着那条弧线。又张着嘴吼了一声儿,一道黑烟直拖到尾巴那儿,弧灯的光线钻到地平线下,一会儿便不见了。

狐步舞的节拍由一列“上海特别快”引领,而火车和铁道作为工业社会的生产和消费方式,也是“造在地狱上面的天堂”的动力,而在穆时英那里则转化为一种“狐步”诗学。1932年好莱坞出品的《上海特快车》(Shanghai

Express)一片以中国军阀内战为背景,玛琳·黛德丽(Marlene Dietrich)在北平至上海途中香艳而惊险地上演了一出美人救英雄的绝妙好戏。  約瑟夫·馮·史登堡《上海特快车》,1932

《上海的狐步舞》是未完成小说《上海一九三一》的“一个断片”,1932年11月发表在施蛰存主编的《现代》杂志上。穆时英自述这“只是一种技巧上的试验和锻炼”,(《穆时英小说全编》,学林出版社,1997,页613-615)显然更在乎“技巧”,致力于形式的创新。“狐步舞”是个节奏的比喻,小说并无一以贯之的故事线,人物众多,却给人一气呵成结构完整之感,多半借鉴了电影表现“节奏”的“技巧”。  穆时英《上海的狐步》  《现代》,1932

1929年苏联前卫导演吉加·维尔托夫(Dziga Vertov)的纪录片《携着摄影机的人》(Man with a Movie

Camera)一片问世,拍摄了黎明中城市的人生百态。刘呐鸥热情介绍该片所体现的维氏“影戏眼”理论:“具有快速性、显微镜性和其他一切科学的特性和能力的一个比人们的肉眼更完全的眼的。它有一种形而上的性能,能够钻入壳里透视一切微隐。一切现象均得被它解体、分析、解释,而重新组成一个与主题有关系的作品,所以要表现一个‘人生’并用不到表演者,只用一只开麦拉把‘人生’的断片用适当的方法拉来便够了”。并说:“它的愿望是在表现一整个的‘人生’一个都市的聚团生活。……它都用一种那么亲密的感情,那么圆滑的调和描在一个全体的节奏里”。(《刘呐鸥全集·电影集》,页267-268)《上海的狐步舞》也可作如是观,它是“一个断片”,与刘呐鸥“‘人生’的断片”的用法一样,是个电影用语,含取镜拍摄剪辑之意。与《携着摄影机的人》不同,穆时英表现了上海夜未央;前者运用了诸如二次曝光、快镜、慢镜、定格、蒙太奇、跳切、倒转、跟踪拍摄等技巧,大多在后者都可找到,然而在穆氏文本中更与文学技巧如重复与变调、并置与对比、反讽语调与拟人化修辞等融合贯通,把人和物、时间与空间具象抽象地表现为“一个全体的节奏里”。

吉加·维尔托夫《持摄影机的人》,1929   《持摄影机的人》蒙太奇画面

“上海,造在地狱上面的天堂!”之后是“沪西,大月亮爬在天边,照着大原野……”。标明地点后直现画面,“大月亮”的特写镜头之后移向原野、树影和村庄,沿着弧线的铁轨一直延伸到水平线下。另起一行“林肯路”亮出路牌,紧跟一句“在这儿,道德给践在脚下,罪恶给高高地捧在脑袋上面”,被置于括号里如画外音。这句话与“地狱”“天堂”对应,对“林肯”所含的自由民主的价值有反讽意味,不光对小说的主题,也是对另类艺术手法的一种提示。接着三个黑帮分子“穿黑绸长褂,外面罩着黑大褂”,面孔给“呢帽”遮住,上演了枪杀一幕。这种黑帮类型常见于电影中,其实《上海的狐步舞》中的人物大多是脸谱化的,说明穆时英在这方面宁肯走通俗路线,由是给这个前卫作品带来些许本土特色。

小说叙事沿着夜间到天亮行进,继铁轨旁枪杀之后写了刘有德的洋房里他的少妻与儿子向他要钱、妻儿在汽车中的不伦之恋以及两人在跳舞场上,叙事基本连贯,犹如狐步舞舒徐的慢拍,然后步调急速切换一系列不同的人物与场景——从街上、打桩工地、刘有德在华东饭店、作家在胡同里,到最后酒醉水手踉跄于江边酒排,以洋房、夜总会、饭店为主要场景,哈哈镜般映现多种交叉空间与各色人物流动,展示腐败、扭曲、荒唐、道德沦丧的浮世都市,也折射出乱世政治与现代主义艺术的尖锐冲突。像其他新感觉派作家一样对交通器具别具会心,在《上海的狐步舞》中汽车、电车、脚踏车和黄包车也应有尽有,在月光霓虹灯弧灯之下穿梭不息,把大街小巷串连成流动不息的网络,给歌舞沸天的夜生活加快脉动感。

车辆与人物、空间一样,各具身份及其经济属性,叙事不断重复与对比它们之间的等级与差异。汽车通过铁路附近的交通门,把刘有德送回“别墅式的小洋房”,在“叭叭的拉着喇叭”声里,不无揶揄地“刘有德先生的西瓜皮帽上的珊瑚结子从车门里探了出来,黑毛葛背心上两只小口袋里挂着的金表练上面的几个小金镑钉当地笑着,把他送出车外,送到这屋子里”。由汽车陪衬的拜金身份带有土豪的脸谱化描写。当他的“年龄上是他的媳妇,在法律上是他的妻子的夫人”与他的Gigolo男鸭式儿子在汽车里卿卿我我地调着情而驶向夜总会途中,“汽车前显出个人的影子,喇叭吼了一声儿,那人回过脑袋来一瞧,就从车轮前溜到行人道上去了”。  汽车与黄包车,《中国大观图画年鉴》,1930

夜总会门前,“两溜黄包车停在街旁,拉车的分班站着,中间留了一道门灯光照着的路,争着‘Ricksha’?奥斯汀孩车,爱山克水,福特,别克跑车,别克小九,八汽缸,六汽缸……”,不同牌号的汽车如蒙太奇并置镜头,与黄包车形成对比。在豪华汽车世界里坐黄包车显得寒碜,当“电车当当地驶进布满了大减价的广告旗和招牌的危险地带去,脚踏车挤在电车的旁边瞧着也可怜。坐在黄包车上的水兵挤箍着醉眼,瞧准了拉车的屁股踹了一脚便哈哈地笑了”,脚踏车在电车旁边“可怜”,没有汽车坐的水兵也是这样,然而对待拉车的却露出可恶的殖民者嘴脸。这情景重复出现在最后:“街上,巡捕也没有了,那么静,象个死了的城市。水手的皮鞋搁到拉车的脊梁盖儿上面,哑嗓子在大建筑物的墙上响着:啦得儿……啦得——”。

进入舞池这一段表现嘈杂气氛和布尔乔亚的忘情享受,在描摹舞步节奏上尽炫技之能事:

蔚蓝的黄昏笼罩着全场,一只Saxophone正伸长了脖子,张着大嘴,呜呜地冲着他们嚷,当中那片光滑的地板上,飘动的裙子,飘动的袍角,精致的鞋跟,鞋跟,鞋跟,鞋跟,鞋跟。蓬松的头发和男子的脸。男子衬衫的白领和女子的笑脸。伸着的胳膊,翡翠坠子拖到肩上,整齐的圆桌子的队伍,椅子却是零乱的。暗角上站着白衣侍者。酒味,香水味,英腿蛋的气味,烟味……独身者坐在角隅里拿黑咖啡刺激着自家儿的神经。

舞着:华尔兹的旋律绕着他们的腿,他们的脚站在华尔滋旋律上飘飘地,飘飘地。

继“飘动的裙子,飘动的袍角”的慢调之后徒然节奏加快,“精致的鞋跟,鞋跟,鞋跟,鞋跟,鞋跟”在急速敲击着地面。“旋律上飘飘地,飘飘地”的华尔兹旋律中儿子与母亲、冒充法国绅士的比利时珠宝掮客和电影明星殷芙蓉皆飘飘然,互相周旋、送笑飞吻。这一段在结构上精心营造,在重复“舞着:华尔兹的旋律绕着他们的腿,他们的脚站在华尔滋旋律上飘飘地,飘飘地”之后,这些人仍在嬉戏调笑,又重现上面引的一段,却从末句“独身者坐在角隅里拿黑咖啡刺激着自家儿的神经”开始,逐句逐句倒序重复,到首句“蔚蓝的黄昏笼罩着全场”为止。原来中国古典有“廽文诗”,字字顺读倒读都可,电影有“倒片”特技,但不成意义,而这里则属具文学新形式,为的是加强舞步节奏的表现,在不断重复和回旋中。

其实在舞场的描写之前就出现过两段描写,密集着“腿”的意象与“鞋跟”互文呼应,当然也与“狐步舞”的节奏有关:

上了白漆的街树的腿,电杆木的腿,一切静物的腿……revue似地,把擦满了粉的大腿交叉地伸出来的姑娘们……白漆的腿的行列。沿着那条静悄的大路,从住宅的窗里,都会的眼珠子似地,透过了窗纱,偷溜了出来淡红的,紫的,绿的,处处的灯光。

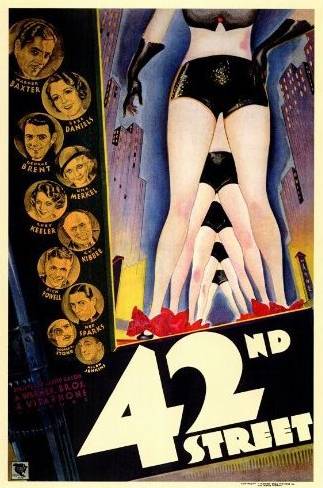

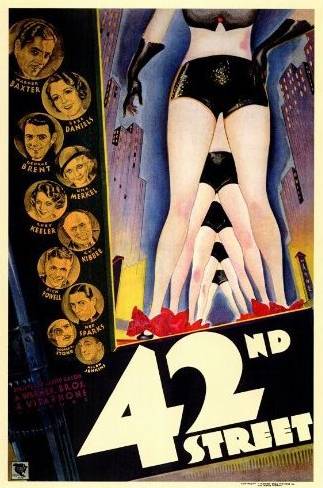

这一段是在载着刘有德的汽车通过铁轨旁的交通门之后,这些街树、电杆木与一切静物的“腿”皆为一路上从汽车中所见,它们与姑娘们“交叉伸出”的“擦满了粉的大腿”相混淆,通过蒙太奇手法都呈现为“白漆的腿的行列”,像是一场“revue”(歌舞综艺)表演。常有外国歌舞团在上海的夏令配克等戏院演出这类表演,甚至有裸体演出;穆时英所想象的颇如好莱坞美国女郎的大腿舞,如1933年出品了《第四十二街》(42nd

Street)和《1933年的掘金者》(Gold Diggers of

1933)这两部影片,对纽约百案部分老汇歌舞作了经典再现,片中大秀特秀女星。而在此前,根据《影戏生活》杂志上题为《肉感电影下的观众》的一幅漫画,秀大腿的好莱坞影片在1930年就在上海放映了。  肉感电影下的观众,《影戏生活》1930年  《第42街》剧照,1933

《第42街》海报,1933  “白漆的腿的行列”中街树、电杆木、一切静物与姑娘们的“腿”被去人性化地混为一体,与自然化的“跑马厅的大草原”形成吊诡对比。当母亲与儿子从刘家洋房里出来一起在汽车里时,重又出现“上了白漆的街树的腿”这一段,而最后“处处的灯光”却改成“处女的灯光”,一字之非造成微妙变调,暗示母子俩的乱伦关系,而“都会的眼珠子”这一淫欲的意象,到后半部分重复出现敷衍演为一对野鸳鸯偷情的段子。

狐步舞被死亡打断。我们看到镜头转向街旁,在弧灯下竖起了金字塔似的高木架,工人杠着大木柱,脚一滑摔倒,木柱压断了脊梁,嘴里哇的一口血,月亮没有了:

死尸给搬了开去,空地里:横一道竖一道的沟,钢骨,瓦砾,还有一堆他的血。在血上,铺上了士敏土,造起了钢骨,新的饭店造起来了!新的舞场造起来了!新的旅馆造起来了!把他的力气,把他的血,把他的生命压在底下,正和别的旅馆一样地,和刘有德先生刚在跨进去的华东饭店一样地。

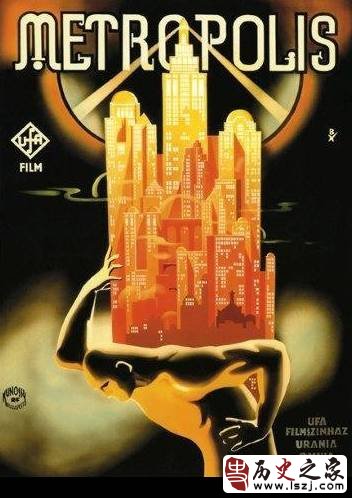

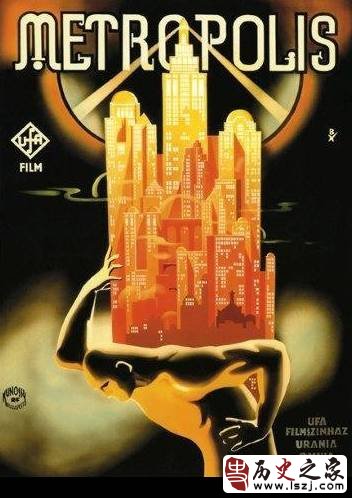

这是整篇小说的重心所在,形象体现了“造在地狱上面的天堂”,死亡与开首铁轨旁的凶杀场景相呼应,传来了“上海特别快”达达达的吼声,狐步舞跳着死亡的节拍。把都市看作天堂与地狱的空间比喻在1927年德国导演弗里兹·朗(Fritz

Lang)的《大都会》(Metropolis)一片中得到表现,在三四十年代的上海相当流行,如1940年《东方画刊》以“天堂的上海,地狱的上海”为标题,强烈对比了社会贫富差别的情状。影片《大都会》中群众在地下劳作,造就了地面上地面上的繁华,正如其招贴画所示,在一个工人的背上矗立着摩天大楼。显然收到该片的影响,1937年袁牧之导演的《马路天使》的片头,镜头从高楼大厦移至底层来表现天堂与地狱的象征意涵,且用“上海地下层”的字幕把这层意思表达得更为明显。  弗里兹•朗《大都会》,1927    袁牧之《马路天使》,1935  接着华东饭店里刘有德再次出场,对于二楼、三楼、四楼的景象作单一重复:“白漆房间,古铜色的雅片香味,麻雀牌,《四郎探母》,《长三骂淌白小娼妇》,古龙香水和淫欲味,白衣侍者,娼妓掮客,绑票匪,阴谋和诡计,白俄浪人……”那是个东方主义色彩的彻底腐朽淫欲的世界。单调而过度的重复在于凸显主题,对四楼里的刘有德稍作描写之后,出现了一张“只瞧得见黑眼珠子的石灰脸”,一个妓女掮客站在街角躲在建筑物后面向路人拉生意,在作家被拉倒弄堂里遇到私娼的插曲之后,铺排了一段“眼珠子”的段落:

在高脚玻璃杯上,刘颜蓉珠的两只眼珠子笑着。

在别克里,那两只浸透了Cocktail的眼珠子,从外套的皮领上笑着。

在华懋饭店的走廊里,那两只浸透了Cocktail的眼珠子,从披散的头发边上笑着。

在电梯上,那两只眼珠子在紫眼皮下笑着。

在华懋饭店七层楼上一间房间里,那两只眼珠子,在焦红的腮帮儿上笑着。

珠宝掮客在自家儿的鼻子底下发现了那对笑着的眼珠子。

笑着的眼珠子!

白的床巾!

喘着气……

喘着气动不动地躺在床上。

这一段写刘颜蓉珠与珠宝掮客从舞厅出来到华懋饭店开房间,却以蒙太奇手法把一连串“眼珠子”的特写镜头拼贴在一起,把舞厅、汽车、饭店、电梯等前面出现过的场景以内视角度重又扫描了一遍,使得都市成为诱奸的隐喻。

这篇小说六千余字,信息量之巨硕令人咋舌,囊括了各种交通工具与社会空间,各色人物如交通管理员、刘有德、太太、儿子、电影明星、印度巡捕、独身者、报贩、水兵、黄包车夫、女秘书、打桩工人、煤屑路滚铜子的孩子、捡煤渣的媳妇、白衣侍者,主义者和党人、宝月老八、老鸨、街头娼妓、拉皮条的、绑票匪、白俄浪人、作家、年轻人、穿了窄裙的蓝眼珠姑娘、穿了长旗袍儿的黑眼珠姑娘……正由于运用文学影视技巧抽象具象地把三教九流无奇不有虚实相间主次有序地安排提调在同一都市镜像的大舞台上,诸如“冒充法国绅士的比利时珠宝掮客”、“一个Fashionmonger穿了她铺子里的衣服来冒充贵妇人”之类简略而揶揄的勾画,如藏着无数秘密的傀儡,在角角落落里忘情起舞,由是烘托拱撑起一个地狱天堂的上海。

“上海特别快”代表资本的动力和罪恶之源,从铁道边回家的刘有德暗示出这一点。众多人物中包括搞地下斗争的左翼革命党人:“主义者和党人挟了一大包传单踱过去,心里想,如果给抓住了便在这里演说一番”,客观描写中流露出穆时英自外于左翼运动的政治取向。其实他初涉文坛时写了不少类似“无产阶级文学”的同情底层的小说,而像《上海的狐步舞》具“新感觉”特色的作品便受到来自左翼的严厉批评,对他“落伍”或“骑墙”的指责,穆氏不表妥协,在《公墓自序》中说他同时写这两种主题和风格不同的小说,是由于自己的“二重人格”之故,而且说那种革命运动是“卑鄙龌龊的事”。(《穆时英小说全编》,学林出版社,1997,页613-615)论者认为在国共党争白热化之际穆氏对两者取“抵抗”姿态,的确在当时文坛与左翼对着干的有潘公展、黄震遐等人,在鼓吹具国民党色彩的民族主义文学,对此穆时英也不搭理,或者更确切的他把两者现实纳入天堂与地狱的狐步舞中,既表现了贫富阶级对立的左翼思想,同时讥弹地描绘那些欺负黄包车夫的水手或广告上的“英国绅士”和“抽吉士牌的美国人”的殖民者嘴脸,这方面与国民党的民族主义立场并无二致。

站在一九三一年上海的十字路口、政治与艺术的风口浪尖,穆氏被撕裂被仄逼,却醉心于艺术的乌托邦,声称“每一个人”是“精神隔绝了的”,拥有“寂寞”的自由,同时对于那些“被生活压扁了的人”、“被生活挤出来的人”感同身受,然而不觉得“必然地要显出反抗,悲愤,仇恨之类的脸来;他们可以在悲哀的脸上戴了快乐的面具的”。与政治与社会的自我疏离却使作者获得一种想象的闲暇、嬉皮的情调和反讽的风格,在现实与虚拟之间追逐萨克斯风的节奏:“我却就是在我的小说里的社会中生活着的人,里边差不多全部是我亲眼目睹的事。也许是我在梦里过着这种生活,因为我们的批评家说这是偶然,这是与社会隔离的,这是我的潜意识”。《上海的狐步舞》致力于“技巧上的试验和锻炼”,其四分五裂的人格犹如席美尔说的“构成了大都会所创造的心理机制”,在月亮的大草原上倾情迸绽,把转瞬即逝呓语般碎片化的日常都市经验以狐步舞的节奏整合在叙事空间里,由中西语言夹杂建构的文学自我充满了否定与裂变,遂造成一个文本奇观。

穆时英,刘呐鸥、施蛰存等“新感觉派”作家不同程度地吸纳了日本、苏联和欧洲的现代主义艺术潮流,其“前卫”或“先锋”特质对中国境遇中是被软化了的,仍具写实的底色,与文学商品市场之间有诸多协商与妥协,然而与先前的伤感浪漫象征等种种主义决裂,对于中国现代文学却造成了一次意义深刻的逻辑反叛,一种新的更为复杂的文学主体由是催生。

(责任编辑:admin) |