|

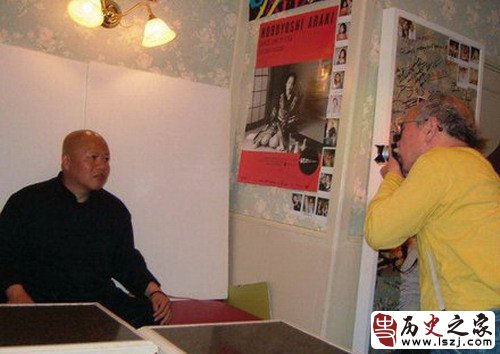

于坚 荒木经惟摄

于坚,诗人、作家、摄影师、纪录片作者。20岁开始写作,持续近四十年。著有诗集、文集20余种。德语版诗选集《零档案》获德国亚非拉文学作品推广协会主办的“感受世界”亚非拉优秀文学作品评选第一名。摄影作品曾获美国国家地理杂志全球摄影大赛华夏典藏奖。纪录片《碧色车站》入围阿姆斯特丹国际纪录片电影节银狼奖单元。2017年获华语文学传媒大奖年度杰出作家奖。这里所选的三首诗是当代汉语诗歌的经典范本,汉语的形象性、日常性、口语化、零隐喻以及流畅性都得到了汪洋恣肆的发挥;解读文字节选自于坚最新发表的自述随笔《说我的几首诗》。

三首诗

于坚= 诗文+摄影

这些诗都是多年以前的作品。我都忘记了它们是怎么来的了。住在澳大利亚的荒原深处的朋友西敏(Simon

Patton)翻译这些诗的时候请我谈谈它们,以帮助西方读者理解这些诗。这么多年以后,我与这些诗的关系已经是陌生人的关系,或许我可以对它们品头论足一番了吧。我可以去追究它们到底要说什么,阐释阐释,就像我是我自己作品的诗歌教授。

对一只乌鸦的命名

从看不见的某处

乌鸦用脚趾踢开秋天的云块

潜入我眼睛上垂着风和光的天空

乌鸦的符号黑夜修女熬制的硫酸

嘶嘶地洞穿鸟群的床垫

坠落在我内心的树枝

像少年时期在故乡的树顶征服鸦巢

我的手再也不能触摸秋天的风景

它爬上另一棵大树要把另一只乌鸦

从它的黑暗中掏出

乌鸦在往昔是一种鸟肉一堆毛和肠子

现在是叙述的愿望说的冲动

也许是厄运当头的自我安慰

是对一片不祥阴影的逃脱

这种活计是看不见的比童年

用最大胆的手伸进长满尖喙的黑穴更难

当一只乌鸦栖留在我内心的旷野

我要说的不是它的象征它的隐喻或神话

我要说的只是一只乌鸦正像当年

我从未在鸦巢中抓出一只鸽子

从童年到今天我的双手已长满语言的老茧

但作为诗人我还没有说出过一只乌鸦

深谋远虑的年纪精通各种灵感辞格和韵脚

像写作之初把笔整枝地浸入墨水瓶

我想对付这只乌鸦词索已开始就得黑透

乌鸦就是从黑透开始飞向黑透的结局

黑透就是从诞生就进入永远的孤独和偏见

进入无所不在的迫害与追捕

它不是鸟它是乌鸦

充满恶意的世界每一秒钟

都有一万个借口以光明或美的名义

朝这个代表黑暗势力的活靶开枪

它不会因此逃到乌鸦之外

飞得高些越过鹰的坐位

或者降得矮些混迹于蚂蚁的海拔

天空的打洞者它是它的黑洞穴它的黑钻头

它只在它的高度乌鸦的高度

驾驶着它的方位它的时间它的乘客

它是一只快乐的大嘴巴的乌鸦

在它的外面世界只是臆造

只是一只乌鸦无边无际的灵感

你们辽阔的天空和大地辽阔之外的辽阔

你们于坚以及一代又一代的读者

都是一只乌鸦巢中的食物

我想这只乌鸦只消几十个单词

形容的结果它被说成是一只黑箱

可是我不知道谁拿着箱子的钥匙

我不知道谁在构思一只乌鸦黑暗中的密码

在另一次形容中它作为一位裹着绑腿的牧师出现

这位圣子正在天堂的大墙下面寻找入口

可我明白乌鸦的居所比牧师更接近上帝

或许某一天它在教堂的尖顶上

已见过那位拿撒勒人的玉体

当我形容乌鸦是永恒黑夜饲养的天鹅

具体的乌闪着天鹅的光飞过我身旁那片明亮的沼泽

这事实立即让我丧失了对这个比喻的全部信心

我把“落下”这个动词安在它的翅膀之上

它却以一架飞机的风度“扶摇九天”

我对它说出“沉默” 它却伫立于“无言”

我看见这只无法无天的巫乌

在我头上的天空牵引着一大堆动词乌鸦的动词

我说不出它们我的舌头被铆钉卡位

我看见它们在天空疾速上升跳跃

下沉到阳光中又聚拢在云之上

自由自在变化组合着乌鸦的各种图案

那日我像个空心的稻草人站在空地

所有心思都浸淫在一只乌鸦之中

我清楚地感到乌鸦感觉到它黑暗的肉

黑暗的心可我逃不出这个没有阳光的城堡

当它在飞翔就是我在飞翔

我又如何能抵达乌鸦之外把它捉住

那日当我仰望苍天所有的乌鸦都已黑透

餐尸的族我早就该视而不见在故乡的天空

我曾经一度捉住它们那时我多么天真

一嗅着那股死亡的臭味我就惊惶地把手松开

对于天空我早就该只瞩目于云雀白鸽

我多么了解并热爱这些美丽的天使

可是当那一日我看见一只鸟

一只丑陋的有乌鸦那种颜色的乌

被天空灰色的绳子吊着

受难的双腿像木偶那么绷直

斜搭在空气的坡上

围绕着某一中心旋转着

巨大而虚无的圆圈

当那日我听见一串串不祥的喊叫

挂在看不见的某处

我就想说点什么

以向世界表白我并不害怕

那些看不见的声音

我一般不会去想我写的是什么。我其实并不确定我要说的是什么,我只是知道我已经说了什么。是的,我知道我说了一只乌鸦,一间房子,其它我就不知道了。诗是不知道的。有时候,他们告诉我,你写的是这个,我喔了一声,是吗,我可没想到。我还以为我写的是那个。诗是诗人对语词的召唤,聚合,但聚合之所也是开放之所,而不是在某种意义中封闭起来。对读者来说,一本诗集似乎就是一本《奥义书》(古印度的一部经典),但是作者并不知道那奥义是什么,他召唤那些名词、动词、介词(我比较不太喜欢形容词)等等前来集合,是这些,不是那些,按照他自己的配伍排列起来,分行、断句,这句长,那句短,这里是一个单词,那里是一个词组,那里是一个整句,就是这样。我很讲究语感、语气,没有语感,一首诗是出不来的,一首诗有一首诗的语感。有些词是我忌讳的,我从来不用。或者它们习惯上是褒义的,我却在贬义上与它们开玩笑。比如《0档案》,里面全是些高大威武和庄重的词,我戏仿它们,令它们滑稽阴险起来。比如《对一只乌鸦的命名》,这是一场语言游戏,我与乌鸦这个词的游戏,它要扮演名词乌鸦,我则令它在动词中黔驴技穷。但是,这仅仅是语言学的游戏么,恐怕不是,这种游戏是富于魅力的,仿佛是为一只死于名词的乌鸦招魂。它复活了吗?我不确定。

一首诗是一个语词的招魂之场,我经常想象我是那个甲骨文时代卜巫的巫师。我只是将我的语言游戏记录下来。写诗常常令我入迷,口干舌燥,忘记时间,筋疲力尽。我记得二十多年前我曾经穿越云南西部的高山,去一个纳西族的村庄里与一位老巫师(东巴)见面,我目睹他的招魂游戏,我记得他在正午的阳光下大汗淋漓,一头牛中魔般地忽然倒下。

我知道我要写一只什么乌鸦,但我不知道这只乌鸦最终意味着什么。

奥义,如果可以明说的话,诗就没有存在的必要了。奥义的魅力就在于,你永远无法直接说出它,于是你得通过巫术、面具、语词、艺术、舞蹈、音乐什么的。但是,人们往往会因此以为诗是暗示某种奥义的摆渡工具,这正是我忌讳的。对我来说,在一首诗中,奥义是不归我管的东西,它是在语词的途中自然生产的。我知道我写什么,但这个什么不是奥义。诗是诗自己的游戏,奥义会在诗这个场的运动中生还。就像大河流动,河边的人会感到震撼、湿气逼人,似乎已经被波浪带走、揣测远方、大海……但也会感觉到干渴、疲倦、沉闷就要没顶于黑暗。

我很喜欢乌鸦。在云南它们不常见,只是鬼影般地一闪。但是乌鸦这个词却是俗语,“天下乌鸦一般黑”,我小学时就知道。但我见过不能说是黑的乌鸦,但也无法说是白的乌鸦。乌鸦就是黑暗吗,我不知道,每一首诗都是对黑暗的命名。

我写诗,我希望黑暗自乌鸦飞出。我热爱这种徒劳。  啤酒瓶盖

不知道叫它什么才好刚才它还位居宴会的高处

一瓶黑啤酒的守护者不可或缺它有它的身份

意味着一个黄昏的好心情以及一杯泡沫的深度

在晚餐开始时嘭地一声跳开了那动作很像一只牛蛙

侍者还以为它真的是以为摆满熟物的餐桌上竟有什么复活

他为他的错觉懊恼立即去注意一根牙签了

他是最后的一位此后世界就再也想不到它

词典上不再有关于它的词条不再有它的本义引义和转义

而那时原先屈居它下面的瓷盘正意味着一组川味

餐巾被一只将军的手使用着玫瑰在盛开暗喻出高贵

它在一道奇怪的弧线中离开了这场合这不是它的弧线

啤酒厂从未为一瓶啤酒设计过这样的线

它现在和烟蒂脚印骨渣以及地板这些脏物在一起

它们互不相干一个即兴的图案谁也不会对谁有用

而它还更糟一个烟蒂能使世界想起一个邋遢鬼

一块骨渣意味着一只猫或狗脚印当然暗示了某人的一生

它是废品它的白色只是它的白色 它的形状只是它的形状

它在我们的形容词所能触及的一切之外

那时我尚未饮酒是我把这瓶啤酒打开

因而我得以看见它那么陌生地一跳那么简单地不在了

我忽然也想象它那样“嘭”地一声跳出去 但我不能

身为一本诗集的作者和一具六十公斤的躯体

我仅仅是弯下腰把这个白色的小尤物拾起来

它那坚硬的齿状的边缘划破了我的手指

使我感受到某种与刀子无关的锋利

就是这样,晚餐时候,我看见一个朋友用开瓶器在一瓶绿色的啤酒瓶上撬了一下,它就“嘣”地一声跳出去了。一个啤酒瓶盖现在失去了它的用途,作废了,被遗弃了,马上就要被忘记,于是一首诗开始了。其实我已经看见过数百个这样的场景,“嘣”地一声。但语言并不觉醒。对此麻木不仁,不知道可以说什么。忽然有一天,那一声“嘣”之后,我的语言也“嘣”地一声,打开了,我记得这首诗写得很快。

诗是先验的。我只是召唤,复活之而已。  尚义街6号

尚义街六号

法国式的黄房子

老吴的裤子晾在二楼

喊一声 胯下就钻出戴眼睛的脑袋

隔壁的大厕所

天天清早排着长队

我们往往在黄昏光临

打开烟盒 打开嘴巴

打开灯

墙上钉着于坚的画

许多人不以为然

他们只认识梵高

老卡的衬衣 揉成一团抹布

我们用它拭手上的果汁

他在翻一本黄书

后来他恋爱了

常常双双来临

在这里吵架,在这里调情

有一天他们宣告分手

朋友们一阵轻松 很高兴

次日他又送来结婚的请柬

大家也衣冠楚楚 前去赴宴

桌上总是摊开朱小羊的手稿

那些字乱七八糟

这个杂种警察一样盯牢我们

面对那双红丝丝的眼睛

我们只好说得朦胧

像一首时髦的诗

李勃的拖鞋压着费嘉的皮鞋

他已经成名了 有一本蓝皮会员证

他常常躺在上边

告诉我们应当怎样穿鞋子

怎样小便 怎样洗短裤

怎样炒白菜 怎样睡觉 等等

八二年他从北京回来

外衣比过去深沉

他讲文坛内幕

口气像作协主席

茶水是老吴的 电表是老吴的

地板是老吴的 邻居是老吴的

媳妇是老吴的 胃舒平是老吴的

口痰烟头空气朋友 是老吴的

老吴的笔躲在抽桌里

很少露面

没有妓女的城市

童男子们老练地谈着女人

偶尔有裙子们进来

大家就扣好钮扣

那年纪我们都渴望钻进一条裙子

又不肯弯下腰去

于坚还没有成名

每回都被教训

在一张旧报纸上

他写下许多意味深长的笔名

有一人大家都很怕他

他在某某处工作

“他来是有用心的,

我们什么也不要讲!”

有些日子天气不好

生活中经常倒霉

我们就攻击费嘉的近作

称朱小羊为大师

后来这只手摸摸钱包

支支吾吾 闪烁其辞

八张嘴马上笑嘻嘻地站起

那是智慧的年代

许多谈话如果录音

可以出一本名著

那是热闹的年代

许多脸都在这里出现

今天你去城里问问

他们都大名鼎鼎

外面下着小雨

我们来到街上

空荡荡的大厕所

他第一回独自使用

一些人结婚了

一些人成名了

一些人要到西部

老吴也要去西部

大家骂他硬充汉子

心中惶惶不安

吴文光 你走了

今晚我去哪里混饭

恩恩怨怨 吵吵嚷嚷

大家终于走散

剩下一片空地板

像一张空唱片 再也不响

在别的地方

我们常常提到尚义街六号

说是很多年后的一天

孩子们要来参观

古代中国诗歌有一种传统,就是直接表现事实。比如王维的“明月松间照,清泉石上流”,这是一个事实。但是,这个事实并非眼见为实。而是表现性的事实。一般所谓表现性的,只意味着写意式的虚构。而在王维这里,诗人确实是眼见为实,但汉语是一种无法眼见为实的语言,它天然的表现性、模糊性令它永远与现实隔着一层诗意的雾。汉语是圆的,而意义却是一些直线。汉语就像毛笔一样,有一种天然的表现性。中国山水画也讲写生,“工画而无师,惟写生物”,但是无论如何写生,水墨呈现的都不是摄影那样的“生”。笔墨决定了中国画天然的表现性。在水墨画里面,如果是故意的写意,那么就完全是抽象的了。

这种材料决定的表现性与西方的表现主义不同,它为“眼见为实”天然地赋予一种诗意的不精确性、似是而非。“明月松间照,清泉石上流”,并非一个事实,而是一个“意境”,其意何在,则仁者见仁,智者见智了。重要的是境,这个境诗人必须牢牢抓住,一不小心就容易坠入“意”的单向度贫乏。无境之意、无中生有易写,“意境”、有无相生难写。

“尚义街6号”实有其境。地址确实是昆明市尚义街6号。这是一幢位于昆明老城南部的、1947年建造的法国式的两层临街楼房。这条街及其周边是旧时代侨民和商人集中的地区,看上去很像巴黎的某个街区。这个街区的兴起正是由于1910年法国将一条铁路从越南海防修筑到昆明,滇越铁路的终点站就在这一带。到处是梧桐树,百叶窗和褪色的黄色墙壁。我在云南大学中文系的同学吴文光家就住在这里。尚义街6号的二楼,吴文光独自占了一间七八平米左右的小屋,窗子开朝西面,在那里可以看见梧桐树,落日,云南高原永远蔚蓝的天空以及另一幢法国式建筑的红色屋顶上的鸽子,猫和麻雀。尚义街6号是80年代中期云南大学中文系一群大学生诗人、作家自发的地下小沙龙。我们之所以在吴文光家聚会,是因为当时这些朋友大都没有单独的房间,只有吴文光有。这里方便秘密谈话,在那个时代,谈论诸如萨特、索尔仁尼琴之类的名字都可能有人去告密。在大学生宿舍里,告密被许多人看成是一种公民责任,进步向上的行为。吴文光小屋的光线不好,永远处于阴暗与朦胧之中,看不清事物的细节,只能把握一种整体的氛围,犹如一处教堂中的忏悔室。我记得我们有过无数的谈话,从存在主义到新小说派,从契诃夫、托尔斯泰到老子、庄子,从《癌病房》到《聂鲁达诗选》,从帕斯捷尔纳克到福克纳,从《人·生活·岁月》到《城堡》、《变形记》,从斯大林时代到中东形势,从法国电影到荒诞派戏剧,从萧邦的音乐到黑人的舞蹈……话题关于西方现代派文学,关于气功、关于中国哲学、关于中国政局,关于云南高原某几天的天气,关于女人、性交、关于生活方式……这个沙龙一周往往要聚会三四次,从黄昏持续到深夜。这些危险的谈话和聚会成了我们的精神寄托,智慧得到交流,才华得到肯定,经常吵得面红耳赤。在这里,我有一群非常优秀的朋友。我的诗在那时候很难发表,那时候诗坛流行的是想当然的、崇尚虚构的浪漫主义作品,普遍无视存在。我的诗表现了日常生活,这在中国那时的诗中相当罕见。尚义街6号的这些朋友坚定不移地肯定我的作品,给我极大的鼓励。

将自己的朋友写进诗里,是中国古典诗歌的传统之一。杜甫有《酒中八仙歌》,李白有《赠汪伦》。这些传统在文革之后中断。《尚义街6号》发表时,引起很大震动,许多读者不能理解,他们习惯歌颂国家英雄的诗,而此诗写的是我的朋友,他们有什么资格进入“诗的圣殿”?这是一种庸俗而危险的生活和“心怀不轨的小人物”。本来,传统中国是富有禅意的、热爱生活的社会,文革令禅意丧失,生活成为罪行。我记得在1966年,人们的罪证包括胭脂、领带、高跟鞋、发型、香烟甚至葡萄酒。人们指责这首诗粗俗、明白如话,没有对生活进行“诗意”的升华。居然提到“裙子”“拖鞋”“空荡荡的大厕所”“杂种”,我相信这是那时代的汉语首次在诗中使用这些词。我希望的是“直接就是”,直接就是、有无相生导致的隐喻、暗示、自嘲、微妙的反讽等等总是为我始料不及。那是一个被严密控制的时代,写作是唯一可能的自由,我想我做到了。《尚义街6号》最初是在我和朋友创办的地下刊物《他们》上面发表,1986年发表在《诗刊》第11期,那时候一些具有自由思想的诗人和评论家担任了这个刊物的主编和编辑,因此它得以侥幸出现在这个国家最重要的诗刊的头条。但是二十多年来,人们对这首诗一直褒贬不一,它的绰号之一是“非诗”,就像是我的一个罪行。一些读者朗诵这首诗时喜欢将里面的人名换成自己朋友的名字,它有很多被篡改的版本。  荒木经惟在酒馆里为于坚拍照

(责任编辑:admin) |