|

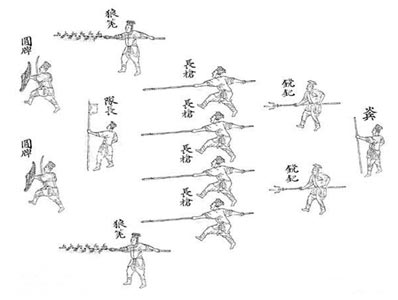

前些时候,由赵文桌主演,讲述戚继光带领戚家军扫除倭寇之乱的电影《荡寇风云》上映。作为一部优秀的历史战争片,它无疑为我们很好的呈现了明代嘉靖年间倭寇危害乡间的情况,以及中国军人奋起卫国的壮举。也让无数青年了解到中日之间的矛盾绝非一朝一夕。不过,戚继光时代的倭寇之乱,尚且只是一些日本流浪武士带着大量中国海盗与明朝对抗,本质上仍然是一场明朝官方抵御强盗势力的治安战,而几十年后的万历朝,中日则围绕着朝鲜进行了一场真正意义上的战争。 这场战争中国取得了最终的胜利,但过程却也颇为曲折,熟知这段历史的人都知道,之所以赢的曲折,很大原因还是出在明朝自己的问题上,尤其是战况的反复直接就是前线将领所导致的。这就不免让读史者觉得有些郁闷,明明可以更快更稳的取得胜利,为何会赢得如此艰难? 再一对比戚家军对抗倭寇时优秀的表现,不免让人想到,如果万历年间入侵朝鲜的日军所遭遇的是戚家军,情况会变得如何呢? 戚家军和日军概况 要明白日军撞上戚家军会是什么样的情况,就必须先了解戚家军和当时的日本正规军是什么样的。 众所周知,戚家军是一支以步兵为主的军队,这是因为爆发倭乱的沿海省份地形多山,不利于大规模的骑兵作战,当地更是缺乏优秀的马匹和相应的骑兵。本地的卫所兵不堪一用,从外地调来的军队一旦遇到敌人拒营固守便难以有效的消灭敌人,因此,对于当时的明军来说,需要的是一支既可以野战取胜又可以完成攻坚的当地部队。于是戚继光以浙江民风彪悍的义乌人为征募对象,用严格的训练加强他们。虽然如此,他们仍然是新兵,远不如倭寇中那些久经沙场的亡命之徒凶狠,为了弥补这一点,戚继光以各类长短,远近武器装备他们,并以12人的小队为基本单位,力求他们可以发挥集体的力量来对付强悍的流浪武士。为此,戚继光设计了著名的鸳鸯阵,此类阵法讲究长短相济,互为支援,每个小队12人中有两名携带标枪居于前的盾牌兵,两名跟在后面的狼筅兵(这是一种使用竹子制作,在前端布满了钩刺的武器,据戚继光所书《纪效新书》载长约一丈五六尺,合4.67米左右,目的在于阻碍靠近的敌人攻击),四名随后负责刺杀的长枪兵(据《中国古代兵器图集》所言明代长枪长度约一丈二尺,合计3.73米)以及两名各持6支火箭拿着长约2.36米的镗钯的殿后士兵,还有一名持旗枪与盾牌手平行的队长,以及一名位于队伍最后,持烧火棍(实际上是一种名为刀棒的打击兵器)和包铁扁担,负责煮饭的伙兵(后勤辅兵)。  鸳鸯阵图示 不但如此,为了适应作战的多方面需要,每个小队携带阻碍马匹的蒺藜120个,拒马6副。再以每4个小队为一哨,每4个哨为一官,每四官一总,每官配备鸟铳手若干,每总配备大铳手三人以加强投射力量。其中鸟铳所占比例较大,据《练兵实纪》记载,戚家军步营有2699人,装备鸟铳1080支,约占40%。正是因为这样的互相配合,倭寇才无法发挥蛮勇的优势,力求贴身破敌的猪突才会在阶梯式打击之下轻松化解。 不过倭寇的作战方式并非只有一种,他们既可以以大部队正面交战,也可以化整为零在山间田野设下埋伏。为了应付这些突发情况,戚继光将原来鸳鸯阵进一步改进,分鸳鸯阵为大、小三才阵,此阵以狼筅居中,长枪,盾牌于两侧,短兵手殿后,防御来自侧翼的埋伏偷袭。正是这样一支拥有极高适应性的部队,使得日后的倭寇使尽浑身解数,也无法撼动戚家军的攻势。 虽说戚家军军纪严明、训练严格、素质在明军中首屈一指,却仍然摆脱不了明军步兵一贯的悲剧,明军中着甲士兵多为骑兵,步兵往往不着盔甲。在明代的《倭寇图卷》中,我们就可以清晰的看到明军步兵没有头盔,身不着甲,只有骑兵是甲胄齐全的,而就是这些甲实际上也质量完全不过关。戚继光在《练兵实纪》中记载道:“今我之盔甲,外面新表可观,内里铁叶,一片数个眼,锈烂惟存铁形,还是好的,其空落如筛子一般,敌射可透,刀砍可破,是盔甲也不如他(指蒙古军)。” 得亏渡海而来的倭寇同样毫无防护,主力也大多是沿海的汉人海盗,否则这些缺点加上缺乏骑兵以及阵型相对稀疏的短板,面对水平较高的军队这样的队伍无疑有着极大的危险。  《倭寇图卷》上的明军(左)和倭寇(右) 了解完戚家军之后,我们不妨回过头来看看经历所谓“战国乱世”的正规日军是什么样子。 比起甲胄质量堪忧的明骑兵,日军骑兵的情况更糟。不但袭扰东南沿海的倭寇缺乏优质骑兵,就是来自日本本土的正规军队,也没有什么像样的骑兵部队。首先是战马方面的问题。 日本岛原产的马匹身高都比较小,在发现的弥生时代(约公元前500年)的马肩高不过130多厘米,且由于比较闭塞,战马一直没有得到很好的外来马种改良,以至于在江户时代末期归纳成文的《古今要览稿》中竟将四尺(121厘米)作为最低标准。被后世日本人奉为名将的源义经,他心爱的座骑“青海波”也仅有四尺七寸(142厘米,勉强达到大陆国家骑兵的标准)。这种体格不要说和欧洲、中东和中国西北的高头大马比,就是和以个头小著称的蒙古马比都属于小型马种。 当然,战马的劣势并不妨碍骑兵的发展,毕竟骑兵除了马,还需要人的作用。但日本骑兵的作战表现却不能让人满意。整个朝鲜战场上,难得见到日本骑兵面对明军骑兵起到任何作用,甚至当明将李如松仅带少量骑兵被围困之时,日本骑兵也不能有效的阻止李如松逃跑或者杀伤李如松等人。 骑兵不行那就只能依靠步兵了。日本在战国时代的步兵被称之为“足轻”,是一种低级的军人,战时为兵,和平务农。他们身穿大名发给他们的御贷具足,这种盔甲十分简陋,只有无袖的护身甲和一个斗笠一样的头盔。他们使用的武器多种多样,主要有长枪、弓箭和火枪。根据北条氏政于1587年发布的一份征兵动员令中所言,长枪的长度至少为二间(约3.6米),战国时诸侯的军队长枪的长度也大约在二到三间最为普遍,如武田家、丰臣秀吉、德川家所用的长枪为三间长、上杉谦信所用的长枪长二间半。综上所述,长枪足轻使用的长枪约4.5-5.4米。 长枪使用得当,也是一种强大的武器,在遥远的欧洲有着广泛的应用,也曾经称霸战场。在1570年的北条氏的军队中约有33~50%的人装备长枪,而同期武田军中的这一比例为50~66%,可见长枪足轻是整个日本足轻部队中的绝对主力。 除了长枪外,还有使用弓箭和火绳枪的足轻。火绳枪为欧洲发明,1543年由葡萄牙人传入日本,日本称其为“铁炮”,随后迅速普日本战场及并传入中国,在中国谓之“鸟铳”。火绳枪是一种精度和威力都远超旧有火器的武器。 火器专家赵士祯在《神器谱》中就评价道:“上古制人于百步之外,惟恃弓矢,谓之长兵。战国时,始有弩箭、驳石,不过等于弓矢。自置铳用药,以弹射人,则弓弩、驳石失其为利矣……自鸟铳流传中国,则诸器又失其为利矣。”“‘北兵不耐烦剧,执称快枪三眼铳便利过于鸟铳,教场中打靶,鸟铳命中十倍快枪,五倍弓矢,犹自不服。’此戚少保语也。” 戚继光在《练兵实记》中确称赞其精度“即飞鸟之在林,皆可射落,因是得名。”徐光启在《兵机要诀》中也对其赞誉有加“方今制敌利器,火器第一。器有小有大,小者如三眼、快枪、夹靶之类,膛短无力,又难取准,俱不许习学。惟鸟铳最利,上自将领,下至火兵,人人俱要打放精熟。” 种种记载,可见火绳枪在当时之优秀。 根据《中国古代兵器图谱》描述,火绳枪射程可达150-300米,对于古代武器来说已经属于相当优秀的射程,但射速较慢,装填费事,且暴露在外的点燃装置极其害怕下雨潮湿的天气,因此日军仍然以弓箭作为对其的火力补充。日本的弓箭比较有特色,弓的上半部分十分的长,整体长度约2.2米,比英国长弓还要长,这种弓多以木竹胶和而成,最大射程可达300米,但多用于近射以提高威力,《武备志》称其:“长弓巨矢,近人而发”。  战斗中的日军足轻形象,如图所示:因日本弓很长,一些使用弓箭足轻甚至在长弓的一头装上小矛头,作为近身肉搏兵器使用,并称这种多用途弓箭为“弭枪” 总的来说,日军的步兵和戚继光相比,在武器装备上并无劣势,相反还稍稍有点优势:同样拥有足够长的武器、强大的投射火力,其长枪兵和弓箭、火绳枪兵的比例也大致相同,其他盔甲等防御武器的质量还更高一筹。戚继光在《练兵实纪》中就有生动的展现:“继出所获倭夷盔甲枪刀、铳具之属,诸将皆观之皆吐舌曰:‘一向只说倭贼易杀,如此观之,骁当在今敌之上,今只势耳,若论军器,十不当一。’” 这样两支军队相遇,决定他们命运的就是他们谁更有强大的士气和更高战术素养了。就这一点来说,戚家军无疑有着优势。 侵朝日军虽数量众多,但大多都是临时强征来的士兵,军事素质难有保障,各诸侯所率军队之间因旧怨互有嫌隙,军队多不敢力战。平壤之战第一军统帅小西行长的表现就是绝佳的体现。 明军强攻平壤,驻守的日军占据守城优势,却在各路明军悍不畏死的攻势下丧失一个个城门,只能被困于城中要塞,最终在李如松的应允之下仓皇撤出平壤。从初八开始强攻到十七日小西退出平壤仅仅花费九天,小西军心丧失之快可见一斑。此后小西行长更是和明朝使者沈惟敬一起欺上瞒下就为取得和平,在第二次侵朝之前甚至将消息透露给朝鲜,日军的参战热情不得不让人怀疑。 相反戚家军则无此忧虑。戚家军以训练闻名,武艺战阵的训练样样精益求精,戚继光更是利用赏罚分明和保家卫国的思想来巩固军心,其士气不可谓不高涨。在1561年4月倭寇进犯台州时,戚家军连夜强行军赶至城下,士兵们饿着肚子饭都顾不得吃就匆忙出击,结果非但没有因此崩溃,反而只用了烧一顿饭的功夫就解决了战斗。非但戚家军如此,就是戚家军的后继者浙军在平壤战役中也悍不畏死的发动强攻,并首破城门。 强大的士气也使得士兵的执行力得到保障。倭寇进犯台州时并非仅在一地作战,他们四处出击,目的就是要明军疲于奔命。但戚继光利用不断的强行军,竟然打破了敌人的如意算盘,在相继歼灭台州府城、新河的倭寇后,还没等倭寇反应过来,戚家军便杀到了大田镇的倭寇面前,倭寇见戚家军有备而来,便沿山路撤至大田中渡,欲窜犯仙居,但戚继光兵贵神速的赶在日军面前到达他们撤退的必经之路上峰岭设伏,结果日军在突然的袭击之下大败。此后更是连续转战多地,从倭寇入侵到被消灭,在短短一个月内戚家军连续在6地取得大胜,可见戚家军的攻势之迅猛。这样的攻势,也是正规日军所难以招架的,第二次侵朝战争的稷山之战中,日军就吃了还未来得及列阵就被明军骑兵冲溃的大亏。若戚家军以此迅雷之势突击,恐日军更不能敌。  与日军交战的明军 贪功冒进vs稳中有快 在详细比较了一番日军和戚家军之后,我们不妨来看看在朝鲜战争中将戚家军投入战场会发生什么奇妙的结果。 首先我们需要先了解一下朝鲜战争的背景。1588年,日本太阁丰臣秀吉基本统一日本后,为了平息国内武士对分封不均的不满,并顺便削弱各个诸侯势力,决定对外发兵,以获取更多的土地。他们将目光瞄向了当时的明朝,但对于直接入侵缺乏信心,于是便打算先从当时明朝的属国朝鲜下手,意图获得进攻明朝的前线基地,起初丰臣秀吉打算和平臣服朝鲜,用外交手段引诱,但朝鲜并未中计。于是,丰臣秀吉便决定武力讨取,在经过一系列的准备之后,于1592年5月23日,调动九个军共15万人渡海侵朝。 当时朝鲜由于长期和平,军备废弛,国内党争激烈,完全忽视了日本的威胁,因此除李舜臣稍有练兵准备外,皆无备战,可战之兵不足三分之一。各位将领亦毫无抵抗之力,釜山俭史郑拔在日军入侵之时还以为只是海盗,没有防备兵败身亡。兵使李钰拥兵先遁,郡县望风奔溃。日军遂一路高歌猛进,仅20天就从釜山打到了汉城,随后朝鲜全国8道尽丧,朝鲜王李昖仓皇逃至鸭绿江边的义州向明廷求援。 朝鲜如此快的失败,引起了明朝的注意。在经过充分调查过后,明朝决心派军支援朝鲜,驱逐日军。 明军先派祖承训率军3千赶赴朝鲜支援,但因为轻敌冒进而于平壤城内被日军伏击大败,退入国内。明廷得知后更加重视,任命兵部右侍郎宋应昌处理备倭事宜,命李如松为御倭总兵官,调集蓟镇、保镇、大同镇、辽镇等诸镇兵及家丁共3.6万人入朝。其中约有四分之一多为步兵,其余皆为骑兵。 虽说这是一支以骑兵为主的部队,但仍然仅以9天便攻破平壤取得首场大胜。随后李如松得意忘形,不顾上司宋应昌来信“必须挨我刍粮军火器械并集充裕,然后进剿,方为万全。”的指示,向南方的汉城出发。 李如松先行派查大受、祖承训等人率3000骑兵向南挺近,他俩很快便于迎曙驿前遇上了日军,经过交战将其击溃。正要追击之时,日军援军赶到,逼得查大受等人退守碧蹄,日军在山野之上以两翼包围之势逼近查大受的大营。李如松在赶赴碧蹄的路上听到部将被围,匆忙率1000精兵赶赴支援,但浙兵与火炮皆未赶到,明军仅有三千人,远远不敌日军四万之众,于是明军且战且退,李如松殿后,在付出了264人伤亡,276马损失的代价后逃离了战场。 此战虽然损失数量不大,但是对于李如松来说,损失的多为自己的精锐亲兵,其中还有为了救他而死的李有升,因而十分伤心,史载:“提督暮还坡州,召李有升婿王审大,拊背恸哭曰:好男儿,为我死也”。伤心的李如松遂停止一切进击策略,退守开城一带,本人则随后退入平壤,直接导致第一次援朝战争虎头蛇尾的以和谈结束。 由于小西行长和沈惟敬的欺上瞒下,中日的和谈最终破裂,14万日军于1597年再度侵入朝鲜。虽然此前已有小西行长的提醒,但此次入侵仍然使得留朝明军和朝鲜毫无防备,迅速丢失了闲山,增援明军似乎并不知道日军之众,竟分兵驻守。杨元率3千驻守的南原,陈愚衷率2千驻守全州,日军遂集中兵力5.6万人围攻南原,仅有2千兵力的陈愚衷不敢救援,杨元兵败,仅10余人逃脱。南原失守导致防线崩溃,明军退守朝鲜京城。日军进至稷山,因明军趁日军尚未布置妥当便突袭而兵败,自此向南退却,在蔚山、顺天、泗川等地屯驻固守。 随后,明军援军陆续抵达,总兵力约4万,遂兵分三路发起反攻。但在蔚山之战中因为强攻无果,遇到敌人增援后丧失信心,全军在撤退中溃败而再度停止攻势,等到更多的援兵尤其是水军赶到后方才继续进攻直到取得胜利,前后拖延达7年之久。  朝鲜战争图(请横着看) 由此我们可以看到,第一次援朝战争的失败毫无疑问都是李如松轻敌冒进和保存实力的心思导致的。如果此战并非李如松主导,而是戚继光所率的戚家军,在平壤之战就可以获得更大的胜利。平壤城破后日军退守土窟顽强抵抗,李如松因为所部多为骑兵且害怕强攻会损失惨重,又以快速夺回平壤为目标而非杀伤敌人,遂听从部将休战的建议让开包围圈让小西部撤退,虽安排了追兵获得了战果,却仍然放掉了小西大部。如果是戚继光率戚家军作战,以其在横屿和平海卫的表现,定然以破敌为目标,其部下又以步兵为主,战意高昂,即便不愿即刻强攻,也会予以围困再行突袭,哪怕最后仍然和谈让小西撤出土窟,也定会安排伏兵予以突袭像上峰岭之战那样取得更大战果。 在取得平壤大胜后以戚继光固有的谨慎,是断然不会将未准备好的兵力往前线送的。即便戚继光因为一些原因不得不快速挺进遭到日军的埋伏,其久经战阵训练的步兵亦可根据地形和战况需要,迅速转换为三才阵从容应对,在遭遇数量远多于己的敌人围攻之时,也可以固守待援。即便不得不受到相当的损失,也不会像李如松那样立刻失去攻势。 这样一来,第一次入朝作战便可取得更大的战果,为后续的战争提供铺垫甚至可以直接取得对中方有利的合约。即便是在第二次入朝作战,以戚继光在浙江备倭之时制定的墩堠哨守的侦察敌人动向的方案,也可以使得南原之战的失败得以避免,蔚山之战也能尽早的发现敌人增援的动向调兵遣将围点打援。战争便不需要拖延多日,军费徒增了。 战斗的胜利也改变不了明庭的错误决策和李氏朝鲜的不堪一用 当然,这些只是理想状况下戚家军的加入后的表现。实际上由于明廷的巨大问题,以上的理想情况很难存在。 首先就是戚继光的加入并不能改变李如松在军中占据主导的地位,以及他的冒进和患得患失的个人情绪。李如松作为朝廷依仗的一方大员,不是戚继光一个地方将领可以比拟的,李如松仍然会得到总兵官的职位。即便戚继光为主帅,以李如松平壤之后仗着功劳大,不听宋应昌指挥,对待有功的南军远不如北军来看,李如松仍然会导致援朝明军产生嫌隙和战略失误,甚至碧蹄馆抛弃步兵辎重孤军冒进都不能避免。 在第二次援朝战争前,即便戚继光布置了完备的哨所警报系统,也并不能提前得知日军的动向。朝鲜在战前并非没有得到消息,却忙于国内的政治斗争而无视敌人的威胁,有此等猪队友,注定明军在朝鲜国土上难以和在自己国土上一样方便的获得日军的动向。而明廷本身也对此认识不足,在初期议和之时竟然把部队相继撤走,以为日本会在如此小的失败面前乖乖听话,错过了整备当地防务以图再战的机会,以至于第二次援朝初期匆忙应对遭到损失。 这样的局势即便强如戚家军,也一样无法改变战争,可见一个王朝的腐烂并非一朝一夕,明亡始于万历果真不假啊!等待这样腐败王朝的,将是崛起于东北的一支新兴的力量。  (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |