|

城市的土地

近代化的一个特点就是经济模式的改变,城市经济超过乡村经济,商业比重超过农业比重。北宋神宗元丰八年(1085年),汴梁城的商业利税达到55万缗;南宋中期,临安一年的商业税收高达120万缗。日本学者波义信通过对临安城市规划的研究发现,城市中心为资本和商业集中地,皇宫反倒偏居一隅,这与现代城市的空间结构非常类似,无疑是宋代城市革命的结果。

“陶尽门前土,屋上无片瓦;十指不沾泥,鳞鳞居大厦。”这是梅尧臣的诗《陶者》。这首诗一方面说明宋朝的手工业已经非常发达,另一方面也说明当时贫富悬殊也很严重。毫无疑问,这正是城市化的结果。作为城市建设的主要基础,建筑业的专业化不仅是经济上的,也是技术上的。除过预浩的《木经》,李诫修订了很多前人的建筑著作,编撰了一本巨细无遗的《营造法式》。崇宁二年(公元1103年),宋徽宗将《营造法式》颁发施行,并以此作为全国建造楼房的标准和建筑施工手册。同时,宋代的土木技术已经可以实现多层建筑。“临安城郭广阔,户口繁夥,民居屋宇高森,接栋连檐,寸尺无空。”按照鲍丁南的说法,杭州甚至出现了10层建筑。

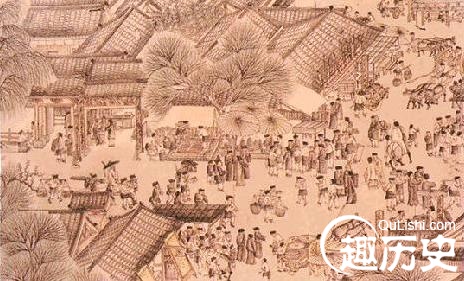

宋代的城市与工业技术支撑的现代城市仍然有着天壤之别。首先大多数建筑都属低层土木结构;其次,房屋主要都是自建,与其说是房地产,不如说是地产。换句话说,古代的城市其实就是大型的乡村。林语堂曾说:“中国人对于家宅的概念是指一所住宅,那里有一口井,一片饲育家禽的场地,和几株柿枣之属的树,要可以相当宽舒的互相配列着,因为要使地位宽舒,在中国古时,以及现代的农村里头,房屋的本身在全部家宅庭园的配置里,退处于比较将要的地位。”《清明上河图》中有这样一个场景:在城门楼外沿河柳荫下,有五六头正在觅食的猪。市民家里还要养猪,这对现代城市人来说是不可思议的。

经济学家冯锐对中国城市文化的特点有过这样的论断:

广义上说来,每个中国人都是农民,因为即便象广州这样拥有九十万人口的繁忙都市,都处处养着鸡。而拥有七十七万七千人口的南京,当时的首都,它所拥有的农田面积也要超出商用和住宅面积。除作物和牲畜之外,渔塘和肥堆在城中也是随处可见。每个中国人在他的日常生活中都有干些农活,事实上,每个中国家庭,无论贫富,都在生产着一些农产品。农耕似乎是中华民族的本能。

正因为城市建设的这种特点,中国历代政府都对土地市场有严格的管制。唐玄宗时期明文规定:“应给园宅地者,良口三口以下给一亩,每三口加一亩,贱口五口给一亩,每五口加一亩……诸买地者不得过本制。”即每户宅基地不得超过一亩。四合院是宋代城市的主要建筑形式,但对建筑形制有严格的限制。《宋史·舆服志》记载,“庶人舍屋许五架,门一间两厦而已。”

虽然说“普天之下,莫非王土”,但事实上,中国历来都承认土地的私有产权。即使皇帝,理论上也不应当任意侵占他人的土地和住宅。宋太宗几次想扩建宫城,但想到浩大的拆迁工程,又都放弃了:“内城偏隘,诚合开展,拆动居人,朕又不忍。”在北宋时期,曾有过几次大的城市扩建工程,如:雍熙二年(985年),宋太宗改建楚王府;景德四年(1007年),宋真宗建造凯旋亭;景佑二年(1035年),宋仁宗为百官新建住房;元丰五年(1082年),宋神宗为列祖营造神殿;元丰六年(1083年),杨景扩建内城;崇宁五年(1106年),蔡京扩建外城。这些扩建都需要占用周边的土地,大量的民居被拆迁,宋朝政府为此特别制定了拆迁补偿方法。如元丰六年(1083年)的开封外城扩建工程,按照规划,新修城墙占用120户居民的住宅,开封府呈报的报告中记录,总共支付补偿款20600缗,平均每户可拿到171缗。

用171缗补偿款作为房屋建造费用或许还可以,如果用来买地就远远不够了。当时开封的地价非常昂贵。王禹偁在《李氏园亭记》中,有“重城之中,双阙之下,尺地寸土,与金同价”的感慨。买房就是买地,高昂的地价使很多人买不起房。南宋一直将杭州作为临时“行在”(临安),所以一直没有修建正式的皇宫,“两座主要的建筑物,高只有60英尺,宽则不超过80英尺。总起来说,它们并不比一所大的县衙富丽和奢侈多少。”(谢和耐《蒙古入侵前夜的中国日常生活》)

城市的房子

虽然宋朝的官员薪俸较高,但大多数官员都租住在政府提供的公屋中。“自来政府臣僚,在京僦官私舍宇居止,比比皆是。”甚至连宰相也不例外,《朱子语类》中说:“百官都无屋住,虽宰执亦是赁屋。”甚为宰相的寇准曾感叹说:“历富贵四十年,无田园邸舍,入谨则住僧舍或僦居。”他也因此被称为“无地起楼台”的宰相。

苏东坡的儿子结婚,没有新房,只好借朋友的房子办喜事。他的弟弟苏辙在官场上比他要成功得多,竟然也没有买汴梁的房子,直到七十岁时才许昌置买了一份房产。苏辙为此感慨万千,“我生发半白,四海无尺椽”。

苏轼一生宦海起伏,四处漂泊,不置房产倒也罢了,欧阳修长期在京城生活,竟然没有买房子。他为此颇为苦恼,“嗟我来京师,庇身无弊庐。闲坊僦古屋,卑陋杂里闾。邻注涌沟窦,街流溢庭除。出门愁浩渺,闭户恐为潴。墙壁豁四达,幸家无贮储。”他还写过一首《买宅》诗:“我老未有宅,诸子以为言。东家欲迁去,余积尚可捐。”欧阳修在他42岁时终于在颍州置了一套房产,后来还把空房子租出去,当起了房东。一生淡泊的江休复在《江邻几杂志》一诗中,这样写租客的感受:“望月初请料钱,觉日月长;到月终供房钱,觉日月短。”

作为官商云集的京城,汴梁的住宅无疑是特别紧张的。早在北宋初年,大学士陶毂就谈起这种“蜗居”境况,“四邻局塞,半空架板,叠垛箱笼,分寝儿女”。到了北宋末期,城市人口增长了将近一倍,住房和土地的短缺状况更加严重。御史中丞翁彦国指出:“京师户口日滋,栋宇密接,略无容隙。纵得价钱,何处买地?”

宋代的城市化和商业化彻底破除了中国传统的重农轻商习俗,城市空间的紧俏自然创造了房地产商机,很多官绅和富豪都偏向于投资地产,通过商铺收取租金。蔡襄曾说:“昔年从商者,莫不避人为之,今诸王邸多置产市井,日取其资。”咸平七年(1004年),宋真宗下发圣旨,“禁内外臣市官田宅”;天圣七年,宋仁宗“诏现任近臣除所居外,无得于京师置屋”。皇帝亲自过问住房问题,可见其影响之大。这两份圣旨对京城官员置业做出规范,一是不能禁止买卖公屋,二是不得购买两套以上住房。

北宋灭亡后,大量城市难民携家南渡,江南一带的住房需求极其旺盛,带动“富家巨室,竟造房廊”,甚至连“军前诸司,骈置铺席”。可见当时房地产市场的火热。

宋朝虽然在商业化方面走得很远,但并没有放松政治的救济功能。针对大量流离失所的底层民众,朝廷建设了大量的安置场所和福利设施,几乎是倾国之力。这些福田院、安济坊、漏泽园、施药局和居养院遍及全国各地。(福田院用来收容乞丐,安济坊用来收容孤儿,漏泽园用来埋葬无力买墓地买棺材的穷苦逝者,施药局用来给看不起病的穷人提供免费医疗,而居养院则主要用来养老。)对于一些户绝屋,政府将其收归国有,用作居养院。

宋朝政府建设了大量公租房(类似廉租房),专设楼店务管理,并将房屋租金分为三个等级,如遇雨雪、庆典等特殊情况,房租可减免和缓交。“官司出榜除放房地钱,大者三日至七日,中者五至十日,小者七日至半月,如房舍未经减者,遇大礼明堂赦文条划,谓一贯为减除三百,止令公私收七百。”

宋朝非常重视商业税,房地产交易中的契税被列为主要税种。开宝二年(969年),宋太祖赵匡胤“令民典卖田宅输钱印契,租契限二月”。就是说,房屋买卖必须在交易后两个月内,到政府部门办理合同,缴纳契税。早期的房屋交易税只有2%,庆历(1041~1048年)年间涨到4%。进入南宋后,“人户典买田宅,每百收勘合钱十文”,契税高达10%。

中国一般将官方认可并加盖红色官印的合同叫做“红契”,未经“见官”的私下交易合同称为“白契”。红契一般为官方统一印制的格式合同,比白契多了一笔不菲的契税。为了省钱,民间多选择白契。这与如今的小产权房类似。白契虽然可以省下契税,但它最大的麻烦是,一旦买卖双方发生纠纷,就很难得到政府的支持。绍兴十三年(1143年),南宋政府下令,“民间典买田产,赍执白契因事到官,不问出限,并不收使,据数投纳入官”。

(责任编辑:admin) |