|

孟子的“劳心”、“劳力”的社会分工说,在一定程度上有其合理的成分。因为社会分工的不断扩大,是历史发展的必然趋势。所以在人类进入阶级社会以后,脑力劳动与体力劳动的分工是不可避免的历史现象。它的出现是社会发展的一个进步,当然这个进步是建筑在劳动人民付出血汗代价基础上的。随着阶级的消亡,这种不合理的社会分工也会逐步消失。孟子抓住许行关于社会分工理论的弱点,用偷换概念的手法,把脑力劳动者和剥削者等同起来,用脑力劳动与体力劳动分工的必然性为剥削制度进行辩护,时而把它说成是“天下之通义”,提高到普遍原则的高度,从而论证了剥削制度的合理性和永恒性。这当然是十分错误的。 许行的价格论只注意到了物品的数量(长短、多寡、大小等)而忽视了物品的质量。这说明许行并不了解生产品价格构成的原理。因此他的价格论只能流于空想而根本不能实行。孟子强调了同种物品的质量相差悬殊很大,生产同种物品,所需付出的劳动的多少也很悬殊。他抓住许行价格论的这个漏洞,认为许行把不同质量的物品规定相同的价格,就会造成天下大乱。生产质量不同的产品要付出不同的劳动,如果市场规定的价格是一样,那么,质量高的产品就会没有人生产。 因此,孟子认为:“从许子之道,相率而为伪者也,恶能治国家”?就是说,用许行的办法,结果会使人互相弄虚作假,这样怎么能治理好国家呢?这里,孟子夸大了许行价格论的缺陷,在某种程度上也歪曲了他的愿意。比如许行说:“屦大小同,则贾相若”,孟子就歪曲为“巨屦小屦同贾”。但是,孟子注意到了物品质量的问题,则是比许行的价格论更进一步的地方。还有在战国时期,金属货币早已出现,如齐国有刀币,楚国有“印子金”等等,而许行却主张以物易物,这不能不说是一种倒退。

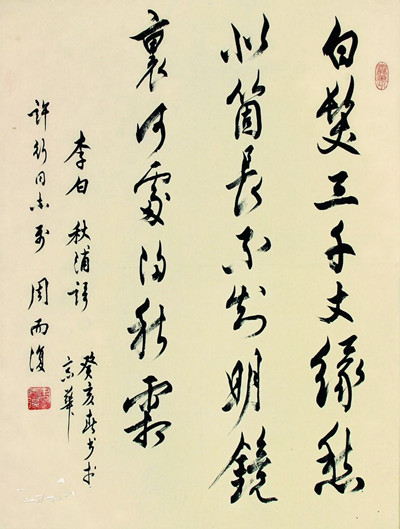

许行字画 以许行为代表的农家思想,只有在地主阶级政权尚未统一和巩固的战国时期,才可能有存在的条件。一旦地主阶级统一政权建立并巩固起来之后,贫苦农民很快就变成佃农或农奴而成为附庸。他们在政治上的发言权和行动上的自由就丧失了。因此农家到了秦统一六国之后很快地就销声匿迹,就连他们的思想资料也很少能够保存下来。 (责任编辑:admin) |