|

最后,《卢氏甲午前后杂记》的作者卢毓英虽然亲历了黄海海战,但他当时的工作场地主要在舱内,根本没有机会观测到战场上的真实情景,且其所言大部分都引自《冤海述闻》,真实性尚且存疑。 因为史料无法统一,多数史学者仍然认为,对方伯谦的评价目前还是“维持原判”较好,至于其是否在海战中真的恪尽职守,甚至勇猛无畏,只能等待更多研究成果和史证出来,才能下定论。 晚清海军国产军舰作战能力探微 甲午战争前,福建舰队20艘军舰中有15艘为福州船政局制造:南洋舰队23艘军舰中有14艘为福州船政局和江南制造局制造;广东舰队25艘军舰中有9艘为福州船政局制造,所配浅水轮多为广东机器局制造;主要靠外购舰船建立起来的北洋舰队28艘舰艇中只有6艘是中国自己造的,其中千吨以上的10艘主要作战军舰中,只有1艘是中国自己制造的,其余都是从国外进口的。 李鸿章把中国海军装备的筹办几乎完全寄托到外国人身上,光绪十四年(1888年)就购进大小舰艇38艘。清各支舰队中,排水量在1000吨以上者共31艘,加上中法战争马江海战中被毁的4艘,共35艘,其中自造的达25艘,占70%。但是,中国自己生产的海军舰船在性能整体上仍不足以与同时期的西方列强相抗衡,这在中法战争、中日甲午战争中体现得都相当明显。 国产舰船 目睹西方列强依仗坚船利炮而纵横五洲,中国的洋务派也开始着手建造中国的军用舰船。 1865年,中国第一艘蒸汽船”黄鹄”号试制成功,拉开了中国自制新型动力船舶的序幕。江南制造局于1868年7月下水的第一艘轮船”恬吉”号系木壳明轮,排水量600吨。1869年下水的”操江”、”测海”号由明轮改为暗轮。1870年下水的”威靖”号排水量增至1000吨。1873年以后制成的”海安”、”驭远”号排水量又增至2800吨。1876年又试制成小型铁甲轮”金瓯”号。所造之船,除个别船的机器、汽炉系从国外购买外,其余各船的机器、汽炉、船体均由船厂画样制造。在不到10年的时间内,该局造船技术的进步相当明显。 福州船政局自1869年造出第一艘轮船”万年青”号至1888年”龙威”号下水的20年间,经历了由依靠洋匠到自己独立设计制造、由木壳船体到铁胁船体再到铁甲舰的巨大变化。该局1869年至1874年所造的17艘轮船均为木壳船,其中前4艘的轮机、汽炉均购自国外,第5艘”安澜”号所配轮机、汽炉则由厂中自造,结束了关键部件依赖进口的历史。1872年4月制成的第7艘兵轮”扬武”号,已相当于外国二等巡洋舰,表明造船水平又有提高。福州船政局于1873年10月开始独立制造轮船,仅1年时间,船体就由木胁木壳过渡到铁胁木壳;又4年2个月,船型由普通兵轮向快碰船(巡洋舰)过渡;随后用5年另7个月的时间过渡到钢甲钢壳快船”平远”号。

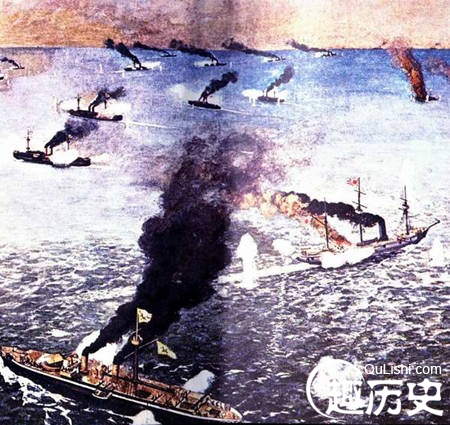

甲午黄海大战第一阶段的油画 1876年3月,由中国技术人员和工人独立设计制造的兵轮”艺新”号下水,标志着进入自造轮船时期。1876年4月,该局开始采用铁、木作为船体材料,康邦蒸汽机作为船用主机,于1877年制成铁胁木壳兵轮”威远”号。1883至1887年,该局制造出”开济”、”镜清”、”寰泰”3艘巡洋舰,据两江总督刘坤一称,其性能优于南洋水师从德国购买的巡洋舰”南琛”、”南瑞”号。此后,该局又试制双机铁甲舰,于1888年1月制成2400匹马力、排水量2150吨、航速15海里、配炮17门的铁甲舰”龙威”号,编入北洋水师后改称”平远”号。该舰的建成标志着中国造舰技术进入了一个更高的阶段。 毋庸讳言,当时中国的军事工业由于受经济、技术、原材料、重工业基础等条件的制约,在武器装备的技术改进方面尚难于实现”比而齐之”和”驾而上之”的宏愿。福州船政局、江南制造总局建造军用舰船所需”大宗物料,无非购自外洋”。1866年,左宗棠为建造运输船”万年青”号,先后从法国进口了989吨的铁器、机器和引擎,从香港和暹罗进口大量船用木材。从1866年到1874年,福州船政局所建成的15艘船只全部是通过高价收购法国破旧机器、材料组装而成的。这种”借材异域”的方针在当时也是不得已而为之。但是,当1894年甲午战争爆发后,西方列强中断了对中国军工原料的供应,中国舰船工业随即陷入停顿状态。国内的舰船制造业在相当程度上生产了许多”太平年月无用,战争起时是废物”的军舰。 主持江南制造局的丁日昌更是坦率地承认:”江南制造局之轮船以及福 建船政局之轮船,可以供转运,不能备攻击;可以靖内匪,不能御外侮。” 但是,经过跟踪仿制,毕竟大大缩小了同西方国家在武器装备方面的差距。因此,不能否定”师而法之”方面所取得的重大成就,对洋务派和工程技术人员对国防建设近代化所做出的积极贡献也应充分肯定。应该承认,不论是清政府的最高决策者还是地方洋务派大员,多数人都主张支持国内造船工业的发展。尽管造船对工业水平要求更高,洋务派大员还是进行了艰辛的努力并取得了相当成绩。 李鸿章对中国能否建造实战用舰船虽然抱有怀疑态度,但也在1865年决定,”此事体大物博,毫厘千里,未易挈长较短。如有余力,试造一二,以考验工匠技艺”。不久,曾国藩回任两江总督,奏准从江海关四成洋税中酌留二成,其中一成专用于造船。 江南制造局在其推动下抓紧试制蒸汽船。1868年11月第一艘蒸汽船”恬吉”号建成后,军机处颁布的上谕指出:”中国试造轮船事属创始,曾国藩独能不动声色,从容集事,将第一号轮船成造,据称坚致灵便,可涉重洋,此后渐推渐精,即可续造明轮大舰……足见能任事者举重若轻,深堪嘉尚”。其间,同治十年(1871年),发生过一次御史宋晋上奏建议停止制造轮船的波折。经过争论,清廷最终还是采纳了李鸿章等洋务派的意见,否定了宋晋的奏议,维护了70年代的轮船制造方针。 伴随造船的进程,反对造船的声音也时常出现。后来洋务派大员对造船的态度也逐步有所变化。李鸿章鉴于中国造船之银倍于外国购船之价,把中国后来海军装备的筹办完全寄托到从国外进口。福州船政由于不在李鸿章的直接控制下,又有左宗棠、沈葆桢及后来各船政大臣的坚持,因此才勉强维持着造船。 (责任编辑:admin) |