|

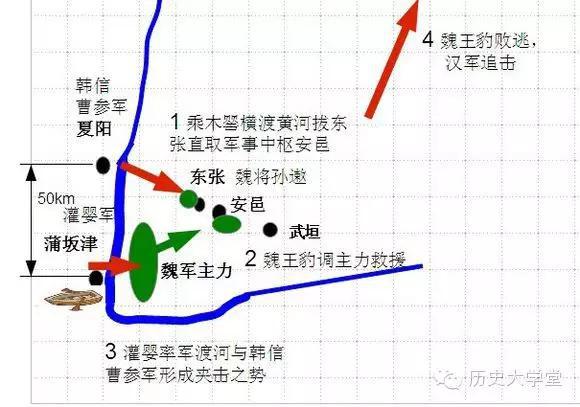

魏军即便是占了兵力优势,可是兵分则少,也就是敌人防守是总会有漏洞的,一个环节出错便是是远水救不了近火,韩信抓住了敌人的弱点:魏军兵力都集中在了河的对面,故而其他处的守军必然空虚,韩信拍探马了解到夏阳一处适合渡河,且守军空虚,准备结《孙子兵法》中的以正合以奇胜,偷渡夏阳,当时船只都集中在临晋口了,对所有的船只都放那里,只有这样才能让魏军主帅柏植集中大量兵力于蒲坂,阻击汉军过河。要是汉军要是硬碰硬,这一仗必定损失严重。  (图)破魏的安邑之战 可是韩信不愧是韩信,以前的贫穷生活中没有少读书,除了兵法,我想也非常了解很多生活中的常识,居然想到用木罂缻,然后用木头用绳子固定好重心就可以当船用了,在他身上你一定可以感受到“灵活”两个字,接着偷渡夏阳,袭取安邑(魏军指挥中枢),魏王豹大惊,魏王豹急忙领兵迎战,韩信大胜,擒魏将王襄。 于是,魏王率残败兵向东退却,汉军急追至曲阳(今山西省安邑垣曲县间),又破之,汉军继续急追,9月,遂擒魏王豹于东垣(今垣曲西),韩信平定魏国,改魏国为河东郡。当然此次灭魏之战,曹参功劳也很大,曹参善于攻城略地的攻坚战,以及处理魏军残余势力的城池。所以韩信的功劳主要是破军功,就是把握战术的大方向,曹参属于韩信的得力助手,是计谋的执行者。虽然史书对灌婴参加没有详细记载,既然汉军偷袭了安邑,临晋渡口对面的魏军必然要回救,正面渡河解除了压力,灌婴的骑兵也完成了渡河的行动,对魏国起到了夹击的作用。 木罂缻渡河是否真的可行? 后代很多学者,说自己去夏阳那里考察过,觉得此事是司马迁文学杜撰,根本没有木罂缻渡河这件事情,因为从逻辑上讲不通。虽然我们都提倡对于书籍,特别是历史书籍不能尽信,但是, 明茅元仪在 《武备志•军资乘•济水》:有过记载“木罌者,缚瓮缶以为筏;瓮缶受二石力,胜一人。瓮间容五寸,下以绳勾联,编枪其上,形长而方,前置筏头后置稍,左右置棹。”  说明不是没有这个可能,那茅元仪究竟何人? 茅元仪字止生,号石民,又署东海波臣、梦阁主人、半石址山公,归安(今浙江吴兴)人,茅坤之孙。自幼喜读兵农之道,成年熟悉用兵方略、九边关塞,曾任经略辽东的兵部右侍郎杨镐幕僚,后为兵部尚书孙承宗所重用。崇祯二年因战功升任副总兵,治舟师戍守觉华岛,获罪遣戍漳浦,忧愤国事,郁郁而死。茅元仪目睹武备废弛状况,曾多次上言富强大计,汇集兵家、术数之书2000余种,历时15年辑成《武备志》,对后世影响较为深远。 一个在明代过兵的人,懂用兵方略的人,我想应该是务实的,要写这样的书,不做实验怎么会胡说呢?无论如何,韩信平定了魏国,剪除了项羽第一个羽翼,解除了对汉军构成的威胁,韩信开始了下一个目标赵代两国。 (责任编辑:admin) |