|

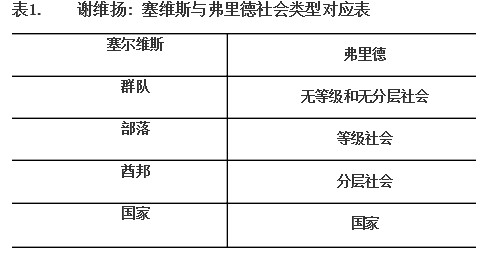

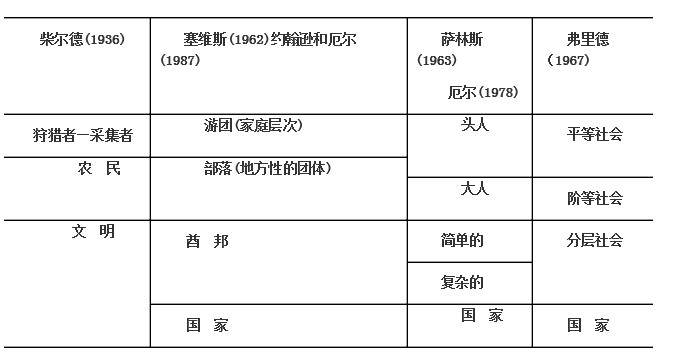

摘 要:“古代国家”与“早期国家”在内涵上形成某些交集,其实体在“古代”可以并存 ,但它们是不同的两个概念,不可以混淆起来使用。“古代国家”之“古代”,主要是社会史分期上的一个概念。“早期国家 ”之 “早期 ”,则是“国家”本身的一个发展阶段,它讨论的是人们之间一种特殊政治关系存续的时期。“古代国家”包括 “早期国家”与“成熟国家”,它们只存在于“古代”。“早期国家”却不仅存在于社会史分期上的“古代”,而且也出现在这种分期上的“中世纪”与“近代”或“现代”。“酋邦”与“分层社会”也是两个不同的概念,在都是等级制社会这点上,它们有相似之处。但是,酋邦的等级是以血缘、辈分、年齿等为基础来划分的,它与经济关系并无必然联系;分层社会的等级或者说分层则是一种基于经济关系的划分,它以生产资料的占有不平等为基础。 关键词:古代国家 早期国家 酋邦 分层社会 当前的中国文明起源研究已经取得很大进展,在理论方面,这尤其表现为我们开始突破原有的固定甚至僵化的解释模式,逐渐融入国际学术讨论的洪流中去。不过,既然只是一个开始,也自然会有许多需要澄清的问题。其中,“古代国家”与“早期国家”,“酋邦”与“分层社会”,这样核心的概念,在学术界有时候会被不恰当地混淆起来。本文拟对此展开讨论,错误之处,敬请方家批评指正。 一、古代国家与早期国家 “古代国家”与“早期国家”,有时候被人混成一个概念。比如,2009年在北京召开了一次叫做“古代国家的起源与早期发展”的国际学术研讨会,它的英文名称却是Symposia on Early State Formatin。这也就是说,中文的 “古代国家”一词,在那里被译做了英文的“早期国家”。大家翻阅文章,一定会经常发现类似的做法:有人将这两个概念混同了起来。但是,应该注意的是,在学术界,尤其是在世界史学界,这两个概念是有着重大区别的。虽然,它们有时候也可以形成交集。 实际上,我们所说的“古代”主要是社会史分期上的一个概念,它接下来的序列是中“世纪”与“近代”等。在中国学术界 ,它们是以不同的生产关系与经济形态做基础来划分的。换句话说,大多数中国学者将 “古代”对应于奴隶制社会时代(当然,这之前的社会是原始社会或者,粗略一些划分,有人将原始社会包括于古代社会之中,虽然前者并不属于奴隶制社会),“中世纪”对应于封建制社会时代,将 “近代”对应于资本主义社会时代。在中国学术界,这将几个时代都是以某些标志性事件为界限来框定的。比如,世界史中“古代”的范围,被限定为从奴隶制社会的产生至公元476年西罗马帝国的灭亡。“中世纪”的范围,则被限定为从西罗马帝国灭亡到1640年英国资产阶级革命或者尼德兰资产阶级革命。1关于 “近代”,中国学术界很长时间以来继承苏联学术界的做法,即以苏联的官方意识形态与苏联本身为中心来划分,其终结是以苏联诞生和第一次世界大战结束为标志。因为,当时的苏联官方与学者认为,苏联模式的社会主义很快就会在世界范围内取代资本主义,近代史因此也就是资本主义产生、发展与走向灭亡的历史。同样,苏联学术界的现代史也就是苏联模式的社会主义在世界范围内替代资本主义社会过程的历史。在很长时间内,中国学术界也基本上照搬了苏联学术界的分期方法。 无论在理论还是实践中,欧美主流学者的社会分期方法都与苏联有所不同,前者通常把欧洲的文明史划分为古代、中世纪和现代,并以此为基础推广到世界其他地区。关于各个时代的起点和终点,不同的欧美学者之间往往分歧较大,不像苏联与中国学术界那样一致。但是,它们也都有具体的起始与结束年代,这点与后者并无不同。这些年代的选取,也同样是因为当时发生了某些重大事件。比如欧洲的 “古代”,欧美学者多以《荷马史诗》为开始,以西罗马帝国灭亡为结束。又比如中世纪和现代的分界,欧美学者中间虽然分歧较大,但各家立论的基础也多半是文艺复兴、地理大发现和宗教改革这样一些标志性事件。 当然,上面的划分都是以欧洲以及自认为主要是欧洲重要部分之一的苏联为中心展开的。具体到其他地区国家的历史分期,比如中国历史分期,“古代”与 “近代”等时代的起始与结束时间就与以上所说大不相同。虽然如此,中国历史的各个时代即便有不同的起始与结束时间,但其划分的理论基础,仍来自于苏联 (1949年至80年代前几乎没有例外),以及欧美(20世纪80年代以后开始受到欧美影响)。此外,正如苏联与欧美一样,中国的历史分期还是以某些重大的事件作为标志。 与“古代国家”,也就是社会史分期中“古代” (即“奴隶社会时代”)的“国家”不同,“早期国家”这一概念讨论的却是“国家”本身的一个特殊发展阶段。学者在“早期国家”名下,关注的主要是人类社会发展史上一种特殊的管理或治理方式。它没有什么截然清晰的起始与结束年代,因此不一定要与某个或某些重大事件相联系。这个概念出现较晚,由文化人类学家克赖森等人在20世纪70年代提出,并于此后进行了长期研究。2 它与前面所说起始与结束涉及具体事件、时间点的某个时代,并无必然联系。最早的早期国家,可以早到前3000年左右的埃及3以及稍晚的两河流域南部的苏美尔文明, 4 晚则可以到18、19甚至20世纪的非洲以及大洋洲。5 最早与最晚的之间,时间跨度可达5000年。换句话说,同样是“早期国家”,既可以出现在前述所谓“古代”,也可以出现在所谓“中世纪”甚至“近代”或“现代”。与早期国家相对的国家形态,被学者较为普遍地称为“成熟国家”或者“成型国家”(Developed state)。6 以“成熟国家”或“成型国家”为标准来看早期国家,那么,早期国家已经具有国家的基本特征,但是它仍明显带有原始社会的残余色彩。从原始社会晚期诞生开始,直至演变为成熟国家,是一个很长的过程,因而所谓早期国家(Early state),就是还在形成状态中的国家、正在走向成熟过程中的国家,亦即俄罗斯学者格里宁所谓的“形成中国家”(Developing state)。7 “早期国家”的最基本特征是什么呢? 2006年,克赖森教授到北京访问,在中国社会科学院世界历史研究所、考古研究所和北京大学做了三场关于早期国家研究的报告。8 其中,他谈到如下的早期国家定义: 早期国家是一种有着三个层次(国家、地区与地方层次) 的权力集中起来的社会政治组织。它的目的在于调控社会关系。它那复杂的分层社会, 至少分成了两个基本的阶层。或者说,两个新兴的社会阶级,也即统治者和被统治者。这两个阶层或者阶级之间关系的特征是,前者实施政治控制, 后者缴纳赋税。早期国家的合法性在于共同的意识形态。9 这又是以互惠为基本原则的10。11 在报告中,他还对早期国家本身进行了分类,我们从中可以看出其从原始社会到成熟国家发展的过渡性:第一种类型是未完全形成的早期国家(Inchoate early state),或者初始的早期国家(Incipient early state);第二种类型是典型的早期国家(Typical early state);第三种类型则为过渡形态的早期国家(Transitional early state)。所谓过渡,是指向成熟国家过渡,因而这一种类型最为发达。12 第一种类型早期国家的特征是:在经济生活中,贸易和市场还不是太重要;职位继承采用世袭方法;土地私有现象极其少见,土地公有现象普遍存在;官吏们得到的补偿通常是实物;在司法体系中,尚无成文法来推行法律、实施惩罚;在税收中,大部分是强制性的礼物与非经 常性的徭役。典型早期国家的特征是:贸易和市场已经发展到超出当地的地理范围之外;世袭继承制度与委任制度并行;土地私有现象仍不多见,国家土地所有权逐渐变得重要起来;除了获取补偿的官吏之外,也出现了定期领取国家薪水的官吏;有开始编撰法律条文的现象;定期征收赋税(其中部分是实物,部分是徭役);由政府官吏组织的重要工作,经常是在强制劳动的协助下完成的。过渡类型早期国家的特征是:贸易和市场具有重要作用;官吏任命制度占据主要地位;土地私有制度变得越来越重要;取得固定薪水的职员占据绝大多数,政府机构也逐渐变成一股相对独立的政治力量;成文法的编纂已经完成,正式的法官具有维护正义的责任;税收体制的发展已臻完善。13 通过以上论述可以看出,虽然“古代国家”与“早期国家”的内涵在某些内容上形成交集,其实体在“古代”可以并存,但它们是两个不同的概念,不可以混淆起来使用。“古代国家”包括“早期国家”与“成熟国家”,“早期国家”却不仅仅存在于社会史分期上的“古代”,而且也出现在这种分期上的“中世纪”与“近代”甚至“现代”。 二、酋邦与分层社会 日本学者铃木靖民的一篇论文之第二部分使用了“首长制社会理论(分层社会理论)”这样的副标题。14 这里所谓的“首长制社会”,也就是“酋邦”。不过,从内容看,作者似乎并未将塞维斯的酋邦等同于弗里德的分层社会:“首长制社会(chiefdoms)的指标包括:……同一集团出身的首长位于圆锥形氏族(conical clan)的顶端,构成序列社会或是分层社会(stratified societies)。身份地位是通过家族制度来表现,支配从属关系也是以血缘关系来表现。不存在社会经济意义上的、政治意义上的阶级,原生的首长并非阶级统治者……首长制社会理论承认序列社会倒退回平等社会(部族)这样的平等化现象与集权的反复交替,重视多线进化,这样的社会转变为分层社会,进一步发展成为成熟国家。”15 既然如此,上面所列副标题显然没有必要地造成了混乱。混乱的更有上引文最后一句话中的三个概念:“首长制”、“序列社会”与“分层社会”,三者之间,到底是一种进化关系,还是并列关系,还是同义因而可以互换的关系,让人不得要领。 中国学者当中,有人远比铃木做得彻底。最为有名的例子,就是谢维扬将塞维斯的酋邦与弗里德的分层社会“对应”起来。16 不仅仅如此。谢维扬更是大胆地将他们各自的四个发展阶段都“一一对应”起来。当然,笔者与谢维扬的讨论不止于此。2010年底,他对笔者长达十年的批评开始有了部分回应,其中包括将酋邦与分层社会对应的做法。17 遗憾的是,从这篇文章来看,对酋邦与分层社会这样的核心概念及其之间的关系,谢维扬的解释仍旧缺乏足够的根据,虽然他有一个长达十几年影响至今的“酋邦模式”。下面,先来看看谢维扬坚持酋邦对应于分层社会的主要理由。 一个理由是,其他学者的说法证明谢维扬的观点是对的,易建平的批评“是不太成立的”。他一共举了3个例子。首先是易建平本人的例子。在他看来,易建平自己介绍的厄尔关于人类学中几种人类社会演进理论的示意表中,“弗里德的‘分层社会’正是被完全划在对应于塞维斯的‘酋邦’的位置上。对此作者自己也承认厄尔‘将弗里德的分层社会大致等同于了塞维斯的酋邦的后一段’。”第二个例子是,哈里斯认为酋邦是建立在分层基础之上的,酋邦具有分层社会的特征。第三个例子是,陈淳所制“表中弗里德的‘阶层社会’(即‘分层社会’之另译)也完全覆盖在塞维斯的‘酋邦’的范围内,只是塞维斯‘酋邦’范围的前端比‘阶层社会’略长出少许。” 毋庸多言,即便那些学者的认识与谢维扬本人的看法完全相同,那也不足以证明那就是塞维斯与弗里德本人的看法。何况,遗憾的是,即便是用作谢维扬说法的证据,我们也没有看到那几位学者中的任何一位像谢维扬一样,将塞维斯的酋邦与弗里德的分层社会“几乎是一致”地“对应”起来。哈里斯认为,酋邦建立在分层基础之上,或者,酋邦具有分层社会的特征,但这不等于他认为酋邦等同于或者“对应”于分层社会。正如有人认为,有的古代城市建立在商业经济的基础之上,或者拥有商业经济的特征,不等于他认为,这样的城市可以等同或者“对应”于资本主义的商业经济。关于厄尔示意表的解释,那就有点奇怪了。自己明明白白地告诉了我们, “作者自己也承认厄尔‘将弗里德的分层社会大致等同于了塞维斯的酋邦的后一段’”,怎么还会得出结论认为,“弗里德的‘分层社会’正是被完全划在对应于塞维斯的‘酋邦’的位置上”? 陈淳的认识也与谢维扬的不尽相同。为了方便读者,下面列出他们的三个表:  资料来源: 谢维扬:《中国早期国家》,杭州:浙江人民出版社,1995年,第171—172页。说明: 塞尔维斯,即塞维斯。 表2. 厄尔: 诸家社会发展阶段对应表  资料来源:Timothy K. Earle,“Political Domination and Social Evolution,”in Tim Ingold, ed., Companion Encyclopedia of Anthropology: Humanity, Culture and Social Life, London and New York:Routledge,1994,p.941. 表3. 陈淳: 弗里德和塞维斯政治社会类型的比较  资料来源:陈淳:《文明与早期国家探源》,上海:上海书店出版社,2007年,第102页。 三者比较,可以看得出来,谢维扬最为大胆,他将弗里德与塞维斯各自的社会发展阶段“一一对应起来”。他宣称,弗里德的社会和政治组织分类理论,“除了对各个社会类型或阶段采取了与塞尔维斯不同的名称外,整个分类的框架与塞尔维斯的分类几乎是一致的,当然其中也包括了与塞尔维斯的‘酋邦’相当的类型或阶段”。17 陈淳之表的许多地方虽然也距离塞维斯与弗里德的本意甚远,但也没有大胆到谢维扬的程度。厄尔的表相对准确地反映了塞维斯与弗里德理论的实际情况:“阶等社会”开始阶段对应于“部落”晚期,因为这个时期的部落内部兴起了所谓“大人社会”,塞维斯称之为“萌芽状态的酋邦”;18 “酋邦”晚期,对应于“分层社会”,因为两者都处于国家产生前夜,在发展阶段上正好可以对应。当然,后一点也只是厄尔等人的理解,塞维斯与弗里德自己的解释与此并不完全一致。 将“酋邦”对应于“分层社会”,谢维扬自己认为, “最重要的一点是因为塞维斯的酋邦是具有分层特征的……既然酋邦在人员的社会关系方面是具有分层的特征的,则将酋邦与所谓分层社会相联系就是很自然的”。对于“酋邦是具有分层特征”一说,他举了两条证明材料:其一, “塞维斯在《民族学概论》一书中阐述酋邦特征时明确说: ‘它们显示出社会分层和等级,但还没有真正的社会经济阶级。’”其二,塞维斯在《国家与文明的起源》中“指出: ‘虽然弗里德将分层看做是更晚的一个发展阶段,但等级社会(亦译阶等社会)也同时可以是分层的。’”在第2条证明材料之后,谢维扬解释道:“这表明在塞维斯的认识上,酋邦是具有分层特征的,与本文(谢维扬之文———引者)说明的相符。因此塞氏在上引这段话中以弗里德的‘阶等社会’相当于酋邦,我理解主要是反映出他认为‘阶等社会’也是分层的。而这应该也是学者们将其酋邦理解为与弗里德‘分层社会’相当的重要理由。” 先来分析一下这段解释。谢维扬告诉我们,既然塞维斯都说了,阶等社会可以是分层的,所以塞维斯是认为, “酋邦是具有分层特征的”,与谢维扬的说明“相符”,也就是,酋邦“对应”或者“相当”于分层社会。换句话说,这里谢维扬绕了一个弯,先承认弗里德的阶等社会“相当于”塞维斯的酋邦,然后将后者“相当” 于或者“对应” 于弗里德自己的分层社会。这也就是说,在谢维扬那里,弗里德的理论最后成为了:平等社会→阶等社会→阶等社会(=酋邦=分层社会)→国家。我们从上面所列谢维扬的塞维斯与弗里德理论“对应”表中知道, 他是将后者的阶等社会对应于前者的“部落”的。这并起来说谢维扬的意思就是,阶等社会=部落,阶等社会=酋邦因而阶等社会=分层社会,因而阶等社会=部落=酋邦=分层社会。我们又知道,弗里德的平等社会是取消了塞维斯的部落阶段的,或者说,是包括塞维斯的部落社会在内的,19 而塞维斯自己论述的部落整体上也是平等社会。20 这样,在谢维扬那里,弗里德的“阶等社会”就成为了一个几乎万能的概念,可以对应于塞维斯的部落与酋邦,还可以对应于弗里德自己的平等社会之一半与分层社会;当然,它首先应该还是阶等社会本身。换句话说,按照谢维扬的解释,弗里德的理论可以表述为:平等社会(=游团+部落,但由于部落=阶等社会,所以,平等社会又=平等社会的游团+阶等社会或者“等级社会”)→阶等社会(=部落=平等社会两大组成部分之一部分)→分层社会(=酋邦=阶等社会=部落=平等社会两大组成部分之一部分)→国家,塞维斯的理论则可以表述为:游团→部落(=阶等社会)→酋邦(=阶等社会=分层社会,又=阶等社会=部落)→国家。就这样,在谢维扬那里,塞维斯的部落与酋邦,弗里德的阶等社会与分层社会甚至平等社会之一半,都成为了“人类进入国家社会之前、最接近于国家社会的社会类型的概念”。这就是谢维扬先生在《怎样准确理解和概括国外__人类学成果真实意义的问题》副标题下“准确理解和概括”的范例。 当然,最为重要的还是,塞维斯与弗里德本人怎么论述自己的酋邦与分层社会。先来看看前面谢维扬所引塞维斯《民族学概览》(也即谢维扬所译《民族学概论》)结论部分中的一句话:酋邦社会“拥有显著的社会分层和阶等(social stratification and ranks),但是没有真正的社会经济阶级”。21 还有,他所译塞维斯在《国家与文明的起源》中的一句话:“虽然弗里德将分层看做是更晚的一个发展阶段,但等级社会(亦译阶等社会)也同时可以是分层的。”如果望文生义,将这两句话单独来看,的确可以让人认为塞维斯自己说他的酋邦拥有弗里德意义上的社会分层,以及阶等社会也可以同时是分层的一种社会。 不过,第二句话后面还有下文,我们一并列上原文,意思可以看得更为清楚:“Rank societies may also be stratified at the same time, although Fried sees stratification as a later development. Stratification is, in Fried’s view, almost synonymous with the state:‘Once stratification exists, cause of stateship is implicit and the actual formation of the state is begun.’22” 23 这段话对应的中文是:“阶等社会也许同时是分层的,虽然弗里德将分层视作下一个发展阶段。在弗里德看来,分层几乎是国家的同义词:‘分层一旦存在,国家形成的原因也就出现了,并且,国家形成的实际过程也就开始了。’” 这就很奇怪了,如果在弗里德那里,阶等社会也许同时是分层的,而“分层几乎是国家的同义词”,那么为什么还需要阶等社会这么一个发展阶段,甚至,为什么还需要阶等社会和分层社会这么两个发展阶段? 这不是明显的多余吗? 直接从平等社会进入到国家不就可以了吗? 弗里德怎么会这么糊涂呢? 或者,是塞维斯理解有误? 当然,都不是。糊涂的或者错误的不是他们两个。我们来看看,塞维斯上面所说“社会分层” (social stratification)与“分层” (stratified, stratification)到底指什么。在《国家与文明的起源》一书的《结论I》部分,他告诉我们: 在所有的原生文明(the archaic civilizations)和历史上所知道的酋邦与原始国家中,创造与扩展权威官僚制度, 也就是创造一个统治阶级或者一个贵族阶级。“分层” (the stratification)因此主要是分成两个阶级,即统治者与被统治者——政治阶层,而非所有制集团的阶层。24在《政府起源的古典理论和现代理论》一文中,他再次强调这一观点: 在所有的原生文明(the archaic civilizations)和民族志上所知道的原始国家中,确实有阶层,基本上是两个阶层:统治者和被统治者(原文斜体, 下同——引者), 有时也称作“贵族”和“农民”。但是在哪里也没有基于财产分化、所有权形式或者“使用战略资源的不同权利”意义之上的那种社会阶层(strata),哪怕是在最简单的、最原始的例子中也找不到。差异存在于政治权力和宗教权力之中,这种权力是如此绝对,以至于它并不需要经济优势之类的支撑。25 这些材料清楚地说明,塞维斯所说酋邦拥有的社会分层是政治意义上的分层,是“政治权力和宗教权力”的分层,正如许多中国考古学家谈到的分层一样,而不是弗里德“基于财产分化、所有权形式或者‘使用战略资源的不同权利’意义之上的那种”社会分层。虽然第二段材料没有提到“酋邦”,但也可以让我们更加清楚地理解“分层”的涵义。怪不得科恩(Ronald Cohen)将塞维斯的观点总结为,并无先于国家出现的社会分层(social stratification)的例子;产生统一政府的条件,也产生了统治集团或者“阶级”; 26 因此在这个意义上,社会分层是国家形成的结果,而不是其产生的原因。 27 按照我们的理解,这里科恩的“社会分层”,当然使用的是弗里德的概念,也即经济意义上的分层。 毫无疑问,最准确的还是弗里德自己认为社会分层到底指什么。在《政治社会的演进》一书中,他给出“分层社会”的明确定义:在一个社会中,相同性别与相同年龄的社会成员并不拥有相同的权利来平等地占有维持生活的基本资源(the basic resources that sustain life)。 28 所谓维持生活的基本资源,在不同的社会中有着不同的含义,它应当根据不同的地理环境和技术发展水平等而定。这就是说,在不同的社会中,它可以表现为不同的资源,比如耕地、山林、湖泊、河流、制造工具用的原材料,或者灌溉用水等。因此,弗里德的“基本资源”一词是在资本的意义上,而不是在消费的意义上使用的。维持生活的基本资源占有不平等的形式,大致可以分为两大类型。第一大类型,是把所有维持生活的基本资源使用权,分配给某些个人或者集团。所谓某些集团,是指少于整个社会人口总数的一群人。这样,社会上那些并不拥有维持生活的基本资源使用权的其他人,就要面临生计问题。第二大类型,是作为社会规模扩大化与社会结构复杂化的结果而出现的。不拥有足够的维持生活的基本资源使用权的人,或者根本不拥有这种权利的人,就需要以自己的劳动或者劳动成果,来和那些拥有这种资源使用权有余的人进行交易,换取后者拥有的基本资源使用权,以维持自己的生存。这就是剥削产生的基础。与马克思主义的理论对照一下,可以发现弗里德的分层社会与阶级社会有些相似。29 塞维斯也是这么理解的。30 比较一下,这显然足够印证前面所提到的,塞维斯所言酋邦社会中的“分层”(stratification),并非弗里德意义上的分层,而是指所谓“统治者”与“被统治者”两个政治分层。所谓“阶等社会也许同时是分层的”,“分层”之意思也并无不同。 那么,前文提到塞维斯所谓酋邦与阶等社会所拥有的“社会分层”,具体是什么样的? 如果将人在政治地位或者宗教地位之高低贵贱的区分,也看做社会分层,将高阶等的人看做统治者,将低阶等的人看做被统治者,那酋邦的“社会分层”的确是十分“显著的”。按照塞维斯的说法,酋邦最为重要的特征在于它广泛存在的不平等性:“在某种意义上,酋邦结构是金字塔形的或者说圆锥形的。” 31 不平等现象存在于酋邦社会的各个部分、各个角落,整个酋邦社会就是一座大金字塔,小的地方性组织、小的亲族群体也是一座座微形金字塔。群体与群体之间、家庭与家庭之间、个人与个人之间,都不平等。在弗里德的阶等社会那里,也是如此。甚至有人认为,没有人比弗里德更重视这种社会在阶等这一方面的特征了。32 这从阶等社会以“阶等”本身命名这点也可以看出。 但是,与弗里德的分层社会不一样的是,酋邦社会中一个人地位的高低在理论上是根据他与始祖关系的远近决定,最近的那个人地位最高、成为酋长,最远的人则地位最低。这种理论划分的实际结果是,酋长成为酋邦大金字塔的核心;酋邦社会的其他人,则根据与他关系的远近分为不同阶等。33 在弗里德的阶等社会那里,一个人阶等高低的根据也是与某个祖先关系的远近。因此,在阶等社会里出现了需要证明人与人之间相互关系的非常著名的出身原则(a clearly distinguished descent principle)。其基本方法是,使用特殊的谱系指明所有的血缘关系与许多的姻亲关系。弗里德告诉我们,采取世系群(lineages)与共同的亲族关系组织的聚合方式,以及使用谱系方法,可以发展出一种等级制的亲族制度,使得每个成员与某个祖先的关系远近成为具有重要意义的指征。34 弗里德的这种认识来源于基希霍夫,而最终又对后者的观点有所发展。他指出,一般说来,基希霍夫圆锥形氏族社会结构形成的关键点就在于确定每个人与其始祖关 系的远近;而实际上,关键点应该在于,确定每一个人与其同代最高阶等那个人关系的远近。35 这一原则加上长幼原则,在同一代人中间,长房的长子也就当然与始祖关系最近了。36 圆锥形氏族,酋邦,阶等社会,划分阶等的根据莫不如此,因为,说到底,它们其实是同一种社会,同一种社会在不同学者那里的不同表达,因而,基本特征相同,细节略有差异而已。 这就非常清楚了:酋邦与阶等社会以及圆锥形氏族都是以血缘远近辈分高低年齿长幼等等来划分阶等或者等级的;而分层社会之所以称为分层社会,则是因为这个社会的成员“占有维持生活的基本资源”的权利不平等。 酋邦之类社会与分层社会另外还有一个重要的区别。在前者那里,阶等是特定的、精确的:“一位贵族也是一种(原文斜体——引者)特殊的贵族。” 37 这也就是说,从理论上严格地看,前者中的分等是每个人都有一个阶等,而不是一个阶等代表一个社会阶层(当然,也可以大致地将高阶等的叫做“统治者”,将低阶等的叫做“被统治者”之类)。在弗里德的分层社会中,人却是根据他占有维持生活的基本资源权利的不同划分为阶层或者说阶级的。因此,将两种社会不平等现象的基本特征对照来看,一边是个人性的,一边是阶层性的。在前者那里,一个阶等可以只是一个人;在后者那里,一个阶层则是具有相同权利或者义务的一群人。 在酋邦或者阶等社会那里,一个人的社会地位与经济生活之间并无必然联系,这是塞维斯与弗里德共同强调的一点。因而,塞维斯认为,在酋邦社会中“阶级”一词不太适用于经济方面。在酋邦社会中,虽然人们实行的“内部分等,很像一个封建贵族阶级实行的内部分等,但是在他们之下并无一个广大的农民阶级”。38 这是酋邦社会和中世纪欧洲封建社会的一个根本区别。39在酋邦社会中,各个社会阶等之间并不存在截然不同的经济差异。弗里德关于阶等社会中阶等与经济关系的看法,也与塞维斯关于酋邦社会中阶等与经济关系的观点十分相同。40 塞维斯甚至认为,国家起源过程中,基于经济上的分层或者阶级划分,换句话说,基于财富、土地制度或者“对战略资源不同占有”形式 41 之上的阶级划分,都不具有意义;那样的分层或阶级划分,在原生的文明中(the archaic civilizations),42 在民族学上次生的原始国家中,以及历史上所知道的酋邦社会中,都找不到例证。43 这又是他与弗里德的认识存在着重大分歧的地方。我们知道,弗里德的看法是,经济分层是国家产生的基础与前提。44当然,关于社会分层现象产生的时间,约翰逊与厄尔以及卡内罗等人,又有着与塞维斯和弗里德相当不同的认识。45 他们总的做法是把经济上的分层现象出现的时间大大提前,认为这种分层现象可以在国家产生之前出现,可以在酋邦甚至更早阶段的社会中出现。这样做与他们关于酋邦之类社会与国家等社会的基本定义之强调点的不同有关。在这些学者看来,酋邦之类社会与国家跟前此社会发展阶段的根本不同在于规模。卡内罗强调,酋邦首先是由若干个公社组成的政治实体,国家则是由许多公社组成的政治实体。46 约翰逊与厄尔则把整个史前社会到国家的发展,按照规模划分为家庭层次上的团体—地方性的团体—地区性的团体三个阶段,而酋邦与国家同属于第三个阶段。47 这样,在他们看来,酋邦之类社会与国家的根本特征在于,它们把比前此社会更多的人口与更为广大的空间统一组织了起来。48 某种程度的可继承社会阶等与经济分层,只不过是这种地区性政体次一级的特征罢了。49与塞维斯和弗里德都把阶等当作酋邦或者 阶等社会的根本特征比较,卡内罗、约翰逊和厄尔的理论显然颇不相同。50 在中国学术界,对于“分层社会”概念的认识往往不尽一致。有的与易建平的看法接近。51 有的是受谢维扬的影响,认为它“几乎”与酋邦“一致”。52 有的虽然也常常将两者等同起来,但很多时候对这两个概念的解释又并不统一。比如,在2003年的一篇文章中,王震中提到“酋邦”与“分层社会”以及“分层”,就有几种说法: “酋邦(chiefdoms,具有初步不平等的分层社会)”,“酋邦制概念……通过人类学中具体的民族实例,给我们展现了阶级社会之前的分层社会的一种具体情景”, “聚落间等级分层”, “……大汶口遗址……红山文化祭坛、‘女神庙’、积石冢的发现还证明,在我国史前社会中出现社会分层、不平等和祭祀中心的时间,比原先我们想象的要早得多”,“……宗教祭祀……对社会分层——宗祝卜史之类巫觋祭司阶层亦即管理阶层形成的作用”。53 我不知道王震中将酋邦定义为“具有初步不平等的分层社会”之根据何在,但显然,后面三个例子中的“分层”,恐怕还是“分化”的意思。至于说酋邦是一种“阶级社会 之前的分层社会”的真实涵义,王震中也并没有具体解释,不过这里无论是“酋邦”还是“分层社会”甚至“阶级社会”,似乎都不是塞维斯与弗里德本人的意思。总的来看,中国学术界早期文化研究中“分层”、“社会分层”和“分层社会”几个词使用最多的,还是王震中上面所用“分化”的意思。在史前考古中,一旦发现不同规格的聚落、房址与墓葬,尤其是墓葬中所谓的礼制用品如玉器之类,许多考古学家往往很自然地就会认为,分层社会或者社会分层出现了。54 我们在阅读这类文章时一定要小心,不要轻易将他们的“分层社会”与弗里德的“分层社会”混同起来。在考古发掘中,一旦发现分化现象,就论证说当时出现了弗里德定义中的“分层社会”,那还不是十分可靠的。 按照塞维斯的说法,酋邦是一种再分配型的社会,酋长是再分配者,他经常做的一件事情,就是从社会其他成员手中接受食品及其他生活必需品,其中一些再分配给大家,一些储藏起来以备日后庆祝公共节日或渡过饥荒之用。在史前考古发掘中有时会发现,一个聚落中存在较大的房子,其中的遗存物品也较丰富。我们由此是不是就可以得出结论,认定这个聚落已经有了经济上的分层现象呢? 从特罗布里恩德群岛简单酋邦这样一些人类学的材料来推论,恐怕还不能够。在那个群岛上,酋长的财力主要来自其妻子娘家男性亲属赠送的薯蓣。那里有每年给姐夫妹夫赠送薯蓣的习惯。酋长通过多娶妻子的方法,可以获得许多薯蓣。一般来说,酋长可娶妻子的数目与其可获得妻家薯蓣礼物的数目,依据酋长自己的阶等而定。有的高阶等的酋长可以娶上几十个妻子,而每个妻子都可以从她兄弟那里得到应有的薯蓣礼物。55 据说在20世纪30年代,Omarakana那位有势力的酋长总共娶有约80个妻子。56 可以想象,他能够得到多少薯蓣。这些礼物被酋长储藏起来,用于村子以后举办共同庆典之需,以及用来支持酋长以后其他的政治活动。由于掌控的财物较多,以之为基础,酋长往往居住在特殊的较大的房子里。想象一下,如果一个外人进入这个群岛,他得到的表面印象一定是酋长拥有的财物远远多于一般人。发掘史前遗址的考古学家,有时也许就是这样一个外人。然而,实际情况是,酋长掌握的财物,并非来自于他对生产资料的掌控,因而并非表示这个社会分层现象的出现,何况这种财物最终也多是用在公共事务上。 还有墓葬形式与规格包括殉葬品不同的问题。在酋邦社会中,由于与祖先关系最近,酋长本人也往往获得特殊待遇,本身被视为神圣。比如,一位蒂科皮亚人,在做上酋长之前,只是一位普通人(fakaarofa),做上酋长之后,则成为一个tapu 人,被视为神圣,死后灵魂归化为神,受到与神相类似的礼拜。57 在卡玛聿拉,酋长的直系祖先可以追溯至太阳,因此他死后获得特殊的葬礼。58 最后的结果是,从遗存物品看,酋邦社会酋长的墓葬形式与规格,与一般成员的 相比,可能并不相同,尤其是殉葬品,其中往往可以发现有普通成员所没有的酋长所独有的威望物品。在中国,早期墓葬中的玉制品,显然不少就是这样的威望物品。发现了这些东西,未必就可以肯定地说出现了分层社会。在弗里德看来,在阶等社会也就是塞维斯所谓酋邦社会中,象征威望或者等级的标志如鸟羽之类,并不能用来获取食物或者生产资料,并不能转变成为经济上的特权,因而阶等本身与经济地位并无必然联系,阶等可以并且在有些例子中的确完全独立于经济秩序之外。59阶等可以与经济意义上的分层或者说经济权力或者特权(Economic power or privilege)全然没有关系。60 这就是说,墓葬中发现的威望物品如玉制品之类,可以只是表示占有者较高的阶等,而并不能一定证明占有者拥有经济上尤其是生产资料占有上的特权。换句话说,仅仅凭借玉制品之类威望物品的发现,并不一定能够证明这个社会已经是分层社会。同样,仅仅凭借墓葬形式与规格的不同,要证明分层社会的出现,恐怕也还不足。 总结一下。酋邦是一种等级制的社会,分层社会同样是一种等级制的社会。然而,酋邦的等级是以血缘、辈分、年齿等等为基础来划分的,它与经济关系并无必然的联系;分层社会的等级或者说分层却是一种基于经济关系的划分,它以生产资料的占有不平等为基础。酋邦与分层社会理论的创始人都否定,这两种社会出现于人类社会发展的同一个时期。不过,后来越来越多的学者认为,分层现象也可以出现在酋邦发展阶段,甚至,个别地,出现在更早的阶段。 当然,分层现象出现了,这并非就是说,分层社会出现了。就如奴役现象出现了,就并非一定证明了,奴隶社会出现了。要说这个社会达到了分层社会发展阶段,一定是分层现象已经成为这个社会普遍而重要的现象才可以。就如说一个社会是奴隶社会,一定是奴隶在这个社会中, 已经普遍存在,成为了重要的社会阶级才行。说到底,酋邦与分层社会还是两个不同的社会发展概念,虽然,它们相互也许可以交集,就如后来一些学者的认识那样。大致说来,整体上看,酋邦概念描述的社会靠前,分层社会描述的靠后,两者不应混淆。 注释: 1 近年来关于中世纪时限的说法大有改变,许多中国教科书将其下限设定为15世纪末地理大发现之前,上限仍被设定为公元5世纪。 2 参见 Henri J. M. Claessen and Peter Skalník, eds., The Early State, The Hague: Mouton Publishers,1978;S.L.SeatonandHenri J.M.Claessen,eds., Political Anthropology: The State of the Art, The Hague:MountonPublishers,1979;Henri J. M. Claessenand Peter Salník, eds., The Study of the Early State, The Hague: Mouton Publishers,1981;Henri J.M. Claessen, Pieter van de Velde and M. Estellie Smith, eds., Development and Decline: The Evolution of Sociopolitical Organization, Massachusetts:Bergin and Garvey Publishers,1985; Henri J.M.Claessen and Pieter van de Velde, eds., Early State Dynamics, Leiden: E.J.Brill,1987;Henri J.M. Claessen and Pieter van de Velde, eds., Early State Economics, New Brunswick: Transaction Publishers,1991;M.A.vanBakel,R.Hagesteijn and P.van de Velde,eds., Pivot Politics: Changing Cultural Identities in Early State Formation Process, Amsterdam: Het Spinguis,1994;Henri J.M. Claessen and Jarich G. Oosten, eds., Ideology and the Formation of Early States, Leiden: E.J.Brill,1996; Henri J.M. Claessen, Structural Change: Evolution and Evolutionism in Cultural Anthropology, Leiden: CNWS Press,2000. 3 参见 Kathryn A. Bard and Robert L. Carneiro,“Patterns of Predynastic Settlement Location, Social Evolution, and the Circumscription Theory,”Cahier de Papyrologieet d’Egyptologie de Lille 11(1989),pp.15-23;Antonio Perez Largacha,“The Rise of Egyptian State and Carneiro Circumscription Theory,”Cahier de Papyrologie et d’Egyptologie de Lille18(1996),pp.107-118. 4 参见 Charles Keith Maisels, The Emergence of Civilization: From Hunting and Gathering to Agriculture, Cities, and the State in the Near East,London:Routledge,1990;Gil Stein and Mitchell S. Rothman, eds., Chiefdoms and Early States in the Near East: The Organizational Dynamics of Complexity, Madison: Prehistory Press,1994. 5 参见 S.N. Eisenstadt, M. Abitbol and N. Chazan, eds., The Early State in African Perspective: Culture, Power and Division of Labor,Leiden:E.J.Brill,1988.此外,可以参见Henri J.M. Claessen and Peter Skalník, eds., The Early State; Henri J.M. Claessen and Peter Salník, eds., The Study of the Early State; Henri J.M. Claessen and Pieter van de Velde, eds., Early State Dynamics; Henri J.M. Claessen and Pieter van de Velde, eds., Early state Economics; Henri J.M. Claessen and Jarich G. Oosten, eds., Ideology and the Formation of Early States 等书中相关的研究。 6 参见 Leonid E. Grinin and Andrey V. Korotayev,“The Primary Politiogenesis Period,"中国社会科学院世界历史研究所编: 《古代国家的起源与早期发展国际学术研讨会会议手册》,2009年,外文部分第32—38页。 7 今天人们通常所说的Developing country指的是以经济与社会为主要内容的一个国家(country)的整体发展状态,它的终极发展状态是Developed country。Developing state则说的是,这个国家(state)的治理结构或者管理结构的发展状态,它的核心是政府。故而,一个使用country (侧重指疆域和人民),一个使用state (侧重指政府、政体)。 8 克赖森报告的题目是《关于早期国家的早期研究》、《国家起源的方式与原因》、《早期国家的演化》。这三6 篇文章后来由胡磊、谢振玲译为中文,分别发表于《怀化学院学报》2007年第1、3期、2008年第1期。 9 克赖森告诉我们,所谓“共同的意识形态”并非说上层和下层拥有完全等同的意识形态;它只是说,在上层与下层各自的思想意识之间存在足够的重叠区域;这使得两个阶层之间的互相理解成为可能。参见克赖森:《关于早期国家的早期研究》,《怀化学院学报》2007年第1期。 10 在谈到“互惠”原则时,克赖森指出,可以明显地看到双方之间的关系是不对称的:普通大众提供商品和服务;统治者的回报是提供保护、法律、秩序与丰产,有时还赐予一些礼物。参见克赖森:《关于早期国家的早期研究》,《怀化学院学报》2007年第1期。 11 克赖森:《关于早期国家的早期研究》,《怀化学院学报》2007年第1期。此处他对先前的论述做了一些修改。关于他先前的早期国家定义,参见Henri J.M. Claessen and Peter Skalník, eds., The Early State,p.640. 12 参见克赖森:《关于早期国家的早期研究》,《怀化学院学报》2007年第1期;Henri J.M. Claessen and Peter Skalník, eds., The Early State,pp.640-641. 13 参见克赖森:《关于早期国家的早期研究》,《怀化学院学报》2007年第1期。 14 鈴木靖民:《日本における首長制社仝との開始》,中国社会科学院世界历史研究所编:《古代国家的起源与早期发展国际学术研讨会会议手册》,2009年,外文部分第23—27页。该文后来由卢超平、章林翻译,刊登于《世界历史》2010年第3期。 15 铃木靖民:《日本的首长制社会与国家的产生》,《世界历史》2010年第3期。 16 参见易建平:《酋邦与专制政治》,《历史研究》2001年第5期。参见谢维扬:《中国国家起源研究中的几个问题》,《历史研究》2010年第6期。以下凡引自该文者,不再注明出处。 17 谢维扬:《中国早期国家》,第171页。 18 参见 Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution, New York: W.W. Norton & Company,1975,p.74. 19 参见易建平:《部落联盟与酋邦———民主?专制?国家:起源问题比较研究》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第211—215、230—233页。 20 参见 Elman R. Service, Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective, New York: Random House, 1971, pp.102-103,112,131-132;Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution,pp.49-50,54,60-67.可以看出,谢维扬将塞维斯的部落“对应”于弗里德的阶等社会并不妥当。“部落”社会是平等社会,谢维扬将弗里德的“平等社会”译作“无等级和无分层社会”,将“阶等社会”译作“等级社会”,然后又将塞维斯“无等级”的“部落”“对应”于弗里德的“等级社会”。不仅如此。按照谢维扬的解释,弗里德的“等级社会” “相当于”塞维斯的酋邦,后者又“相当”于或“对应”于弗里德的分层社会。这样,塞维斯原本属于“无等级和无分层社会”的“部落”,最终在谢维扬的引导下成为了“有等级和有分层”的社会。 21 Elman R. Service, Profiles in Ethnology, rev. edition, New York: Harper& Row,1971,p.498. 22 Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology, New York: Random House,1967, p.185. 23 Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution, pp.44-45. 24 Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution, p.285. 25 Elman R.Service,“Classical and Modern Theories of the Origin of Government,”in Ronald Cohen and Elman R. Service, eds., Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution, Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues,1978,p.32. 26 原词为A ruling group or class.应当注意的是,此处的class并非马克思主义经济意义上的“阶级”,而是与group意义相同。 27 参见Ronald Cohen,“Introduction,” in Ronald Cohen and Elman R. Service, eds., Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution, p.7. 28 参见Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology,p.186.按照弗里德的解释,此处“基本资源”与他以前所用的“战略资源” (Strategic resources)一词实质相似。关于“战略资源”,参见Morton H. Fried, “The Classification of Corporate Unilineal Descent Groups,”Journal of the Royal Anthropological Institute,87(1957),p.24. 29 参见 Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology, pp.186-189. 30 参见 Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution,p.45. 31 Elman R. ervice, Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective, pp.142,145. 32 参见 Robert L. Carneiro,“The Nature of the Chiefdom as Revealed by Evidence from the Cauca Valley of Colombia,”in A. Terry Rambo and Kathleen Gillogly, eds., Profiles in Cultural Evolution: Papers from a Conference in Honor of Elman R. Service, Anthropological Papers,no.85,AnnArbor:Museum of Anthropology, University of Michigan,1991,p.182. 33 参见Elman R. Service, Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective,p.145. 34 参见 Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology,p.116.亦参见Morton H. Fried,“The Classification of Corporate Unilineal Descent Groups,”in Journal of the Royal Anthropological Institute, 87(1957), pp. 1-29. 35 参见Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology,p.126.关于基希霍夫的观点,参见 Paul Kirchhoff,“The Principles of Clanship in Human Society,”in Morton H. Fried, ed., Readings in Anthropology, vol.2, New York: Thomas Y.Crowell,1959, pp.259-270. 36 参见 Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology, pp.126-127. 37 Elman R. Service, Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective, p.155. 38 Elman R. Service, Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective, p.149. 39 塞维斯认为,封建制度不是一个社会发展阶段,而是某种政治类型特殊的历史变体。参见 Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution,p.80. 40 参见Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology,pp.52, 109-110. 41 弗里德语。此处所谓“战略资源”(Strategicre sources),与他后来所用“维持生活的基本资源” (The basic resources that sustain life)的实质相似。参见前文注释及Morton H. Fried,“The Classification of Corporate Unilineal Descent Groups,”Journal of the Royal Anthropological Institute,87(1957),p.24; Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology,p.186. 42 塞维斯认为,原生文明只有6个:旧大陆的美索不达米亚文明、埃及文明、印度河流域文明、中国文明,以及新大陆的中美洲文明与南美洲秘鲁文明。参见 Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution,pp.166-264. 43 参见 Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution, pp. xii, 282-286; Elman R. Service,“Classical and Modern Theories of the Origin of Government,”in Ronald Cohen and Elman R. Service, eds., Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution,p.32. 44 参见 Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology,pp.185-226; Morton H. Fried,“The State, the Chicken, and the Egg: Or, What Came First?” in Ronald Cohen and Elman R. Service, eds., Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution, pp.35-47. 45 参见 Allen W. Johnson and Timothy K. Earle, The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State, Stanford: Stanford University Press, 1987,pp.207-211,226-232,243-245,324; Robert L. Carneiro, “The Nature of the Chiefdomas Revealed by Evidence from the Cauca Valley of Colombia,”in A. Terry Rambo and Kathleen Gillogly, eds., Profiles in Cultural Evolution: Papers from a Conference in Honor of Elman R. Service, pp.167-190, esp.pp.182-183; Kristian Kristiansen, “Chiefdoms, States, and Systems of Social Evolution,”in Timothy K. Earle, ed., Chiefdoms: Power, Economy,and Ideology,Cambridge: Cambridge University Press,1991,p.21; Kristian Kristiansen, Europe Before History, Cambridge: Cambridge University Press,1998,p.48.约翰逊和厄尔甚至认为,大人社会阶段就已出现分层现象.参见 Allen W. Johnson and Timothy K. Earle, The Evolution of Human. 46 Societies: From Foraging Group to Agrarian State, pp.190-193. 47 参见 Robert L. Carneiro,“A Theory of the Origin of the State,”Science,169(1970),p.733; Robert L. Carneiro, “The Chiefdom: Precursor of the State,”in Grant D. Jones and Robert R. Kautz, eds., The Transition to Statehood in the New World, New York: Cambridge University Press,1981,pp.45,69. 48 参见 Allen W. Johnson and Timothy K. Earle, The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State. 49 参见 Robert L. Carneiro,“A Theory of the Origin of the State,”Science,169(1970),p.733; Robert L. Carneiro,“The Chiefdom: Precursor of the State,”in Grant D. Jones and Robert R. Kautz, eds., The Transition to Statehood in the New World, pp.45,69; Robert L. Carneiro,“The Nature of the Chiefdomas Revealed by Evidence from the Cauca Valley of Colombia,”in A. Terry Rambo and Kathleen Gillogly, eds., Profiles in Cultural Evolution: Papers from a Conference in Honor of Elman R. Service,pp.167-190;Allen W. Johnson and Timothy K. Earle, The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State,esp.p.314,Table10:“The Size of Communities and Polities in Evolutionary Perspective.” 50 参见 Robert L.Carneiro,“The Chiefdom: Precursor of the State,”in Grant D. Jones and Robert R. Kautz, eds., The Transition to Statehood in the New World, p.48;RobertL.Carneiro,“The Nature of the Chiefdom as Revealed by Evidence from the Cauca Valley of Colombia,”in A. Terry Rambo and Kathleen Gillogly, eds., Profiles in Cultural Evolution: Papers from a Conference in Honor of Elman R. Service,pp.167-190;Allen W. Johnson and Timothy K. Earle, The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State. 51 关于塞维斯与弗里德的观点,参见 Elman R.Service, Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective,pp.133-169; Elman R.Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution,pp.71-102;Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology,pp.109-184. 52 参见张学海:《聚落群再研究——兼说中国有无酋邦时期》,《华夏考古》2006年第2期;沈长云:《酋邦理论与中国古代国家起源及形成问题研究》,《天津社会科学》2006年第3期。 53 参见张忠培:《关于中国文明起源与形成研究的几个问题——在〈中原文物〉百期纪念暨中原文明学术研讨会上的讲话》,《中原文物》2002年第5期。 54 王震中:《中国文明起源研究的现状与思考》,陕西省文物局等编: 《中国史前考古学研究》,西安:三秦出版社,2003年。 55 参见何驽:《长江中游文明进程的阶段与特点简论》,《江汉考古》2004年第1期;郑建明、陈淳:《环太湖与宁绍平原史前社会复杂化比较研究》,《南方文物》2005年第4期;李先登:《论中国古代文明起源与形成的特点》,《天津师范大学学报》2006年第3期;李伯谦: 《中国古代文明演进的两种模式》,《文物》2009年第3期等。 56 参见马文?哈里斯:《文化人类学》,李培茱、高地译,北京:东方出版社,1988年,第234—235页。参见 Allen W. Johnson and Timothy K. Earle, The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State,p.219. 57 参见 Raymond Firth,“The Sacredness of Tikopia Chiefs,” in William A. Shack and Percy S. Cohen, eds.,Politics in Leadership: A Comparative Perspective, Oxford: Clarendon Press,1979,pp.139-153. 58 参见 Kalervo Oberg, Indian Tribes of Northern Mato Grosso, Brazil, Smithsonian Institution, Institute of Social Anthropology, Publication15, Washington D.C.:U.S.GovernmentPrintingOffice,1953,pp.50,68;Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology,p.134. 59 参见 Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology,pp.52, 109-110. 60 参见 Timothy K. Earle,“Political Domination and Social Evolution,” in Tim Ingold, ed., Companion Encyclopedia of Anthropology: Humanity, Culture and Social Life, p.948. (责任编辑:admin) |