|

内容提要:抗战时期大后方金融网的建设,对于坚持抗战并取得最终胜利,具有极为重要的意义。笔者在现有研究的基础上,着力针对大后方金融网构建的路径和特点等相关问题,进行分析探讨,认为大后方金融网的构建采取了政府强力推动的路径:战时金融垄断体制的建立奠定了大后方金融网的制度基础,中国金融中心的西移提供了金融网构建的基本渠道,而以国家银行为骨干的各类银行及金融机构的大量、全面的扩充和发展,则成为大后方金融网构建的载体;大后方金融网的构建体现出强烈的时代性、政策性、差别性、网络化等一系列特点。

关 键 词:抗战大后方 金融网 途径 特点

作者简介:张朝晖,西南大学马克思主义学院副教授。

七七事变爆发后,中国华北、华东的大片领土沦陷。国民政府迁都重庆,东部沿海主要工业生产区的民族企业也纷纷迁往内地。伴随着国民政府政治、经济重心的内移,西北和西南一起成为抗日的大后方,也成为长期抗战的战略支撑点。本文所指大后方,即战时国民政府控制下的作为支撑抗战的后方区域,其主体是中国的西南西北地区,以省份而言,包括西南的渝、川、滇、黔、康、桂,西北的陕、甘、宁、青、新等省区。

抗战大后方金融网的建设,是整个抗战大后方金融事业的中心,是抗战史上特殊的一幕。关于大后方金融网的研究,近年来已日益引起学界的重视,但从目前成果看,仅限于对大后方某一地区金融建设的论述,尚缺乏对整个大后方金融网的探讨。①故笔者在现有研究的基础上,着力针对大后方金融网构建的路径、特点等相关问题,进行分析探讨。

一 战时金融垄断体制的确立——大后方金融网构建的制度基础

大后方金融网是特殊历史背景下的产物,是全面抗战爆发后,为应对战争需要,建立战时体制,并随着国民政府政治经济中心的西迁,在政府的主导和强力推动下建设起来的,因此,国民政府战时金融垄断体制的确立是大后方金融网建立的前提。

1937年“七七事变”以后,战争给金融、经济带来了极大的恐慌和混乱,存户纷纷向银行挤兑提存,资金逃避追逐外汇,银行存款骤减,呆账剧增,市面筹码奇缺,工商周转不灵。为了稳定经济金融秩序,适应战时紧急状态的需要,国民政府不得不采取了一系列战时金融措施,逐步将银行业置于空前管制之下。

(一)限制提存,稳定金融秩序。8月15日国民政府颁布《非常时期安定金融办法》,其要旨为自16日起,银钱业对于顾客提存,只准每周提取其原存额的5%,并每周最高不得超过150元,其目的在藉限制提存来巩固银行的信用,并防止资金的逃避,这在当时确曾收到相当实效。1938年3月12日公布《外汇请核办法》,规定3月14日起不再无限制供给外汇。此后法价外汇须经中央银行审核后始可售给。

(二)成立四联总处,总领全国金融及大后方金融网络的建设。战前,国民政府虽已建立起以“四行二局”为中心的金融体系,初步实现了对金融的垄断,但在国民政府看来,垄断的程度还不够高,垄断体系还不够完备。“八一三事变”后,为应付时局,财政部函令中、中、交、农四行成立四行联合办事总处。1939年9月8日,又颁布《战时健全中央金融机构办法》,遵照此法令对四行联合办事总处进行了改组,1939年10月1日,在重庆正式成立改组后的四行联合办事总处。总处设理事会,理事会设主席,由中国农民银行理事长蒋介石兼任。②“财政部授权联合总处理事会主席,在非常时期内,对中央银行、中国银行、交通银行、农民银行四银行可为便宜之措施,并代行其职权”。③四联总处的成立标志着一切金融资本受制于国家垄断资本银行的时代从此开始了,特别值得注意的是四联总处作为战时金融的最高领导,当然也是大后方金融网建设的领导者和推动者。1939年10月制定的《中央中国交通农民四银行联合办事总处组织章程》中,明确规定四联总处职权任务的第一项就是“全国金融网之设计分布事项”④,其目的在于以西南、西北地区为抗战建国民族复兴的根据地,开发大后方的产业,疏通金融脉络,增强抗战建国的基石。

(三)以四行为大后方金融网建设的骨干,省县地方银行为基础,构建一体化的国家银行体系。国民政府一开始便将四行作为构建大后方金融网络的骨干力量,1938年8月拟订《筹设西南、西北及邻近战区金融网二年计划》,1940年3月增订《第二第三期筹设西南西北金融计划》,提出凡与军事、政治、交通及货物集散有关,以及人口众多之地,四行至少应筹设一行,以应需要。至于偏僻之地,四行在短期内容或不能顾及,则由各该省银行设立分支行处,以一地至少一行为原则。⑤以使省与中央之间,及省与省之间,构成全国整个的健全金融网机构,结为一体,呼吸相通。⑥“推进地方经济建设,发展合作事业,必须有深入民间之金融机关,县银行乃基层之金融机构,自应迅速筹设,并力求充实”。⑦1939年9月国民政府公布《巩固金融办法纲要》,要求“扩充西南、西北金融网,期于每一县区设一银行,以活泼地方金融,发展生产”。1940年1月国民政府公布《县银行法》,提出县政府以县乡镇之公款,与人民合资,成立县银行。可见,自中央至省、县银行,它们自上而下互相衔接,形成了一体化的国家银行体系,也构成了推进大后方金融网络的基本机制。

(四)实现国家银行体系的高度集中,并将商业银行纳入国家严密的控制之下。为了进一步发挥四行专业职能,并强化中央银行的垄断性,1942年6月24日,四联总处通过了《中、中、交、农四行业务划分及考核办法》。规定:中央银行主要业务是,集中钞券发行、统筹外汇收付、代理国库、汇解军政款项、调济金融市场等;中国银行主要业务是,发展和扶助国际贸易并办理有关事业的贷款与投资,受中央银行的委托,经理政府国外款项的收付等;交通银行主要业务是,办理工矿、交通及生产事业的贷款与投资等;中国农民银行主要业务是,办理农业生产贷款与投资,办理土地金融业务,合作事业的放款等。⑧1940年8月财政部颁布《非常时期管理银行暂行办法》,规定银行经收存款,应以所收存款总额20%为准备金,转存当地中、中、交、农四行任何一行。⑨1943年3月财政部又规定三行二局亦应依法向中央银行缴存准备金。⑩四行的职能实现专业化和集中准备金制度,加强了四联总处对国家银行的控制,实现了中央银行的垄断,由此形成了高度集中的国家银行体系。战时,政府还空前强化了对商业行庄的管理,通过颁布和推行《非常时期管理银行暂行办法》、《财政部检查银行规则》、《各地银钱业组织放款委员会通则》、《比期存放款管制办法》、《财政部派驻银行监理员规则》、《商业银行设立分支行处办法》等一系列法规,将商业行庄的业务经营和机构设立等活动统统归入由四联总处、财政部审核管制的范围。(11)

上述措施,无疑体现出强制性制度变迁,由此国民政府建立起了战时金融垄断体制,以中央银行为核心的国家银行体系得到了空前加强,实现了对全国金融的有效管理和控制;并建立起了以四联总处为领导,以四行为骨干,以省县地方银行为基础的大后方金融网建设的推进机制,这就为在政府主导下大后方金融网的构建创造了制度前提。

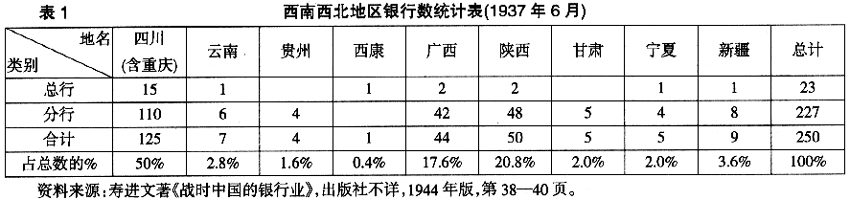

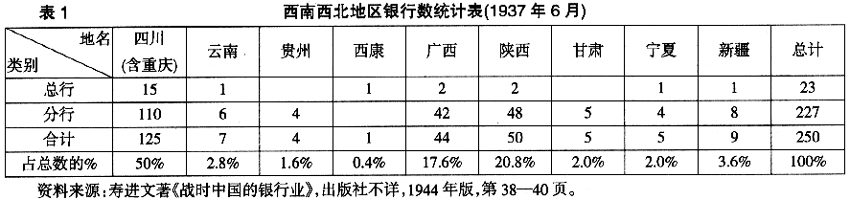

二 中国金融中心的西移——大后方金融网构建的基本渠道

在抗战爆发前的长时期里,上海无疑是中国的金融中心,而西南西北地区的金融业则比较落后。若以1936年之情形论,全国银行总行为164家,分行为1332家,除设置香港及海外之总行10家,其在国内者,计总行154家,分行1299家。而上海一地,总行即达58家,分行亦有124家,分别占全国总行数37%以上,分行数9%;其次为江浙二省,总行计36家,分行300家,占总行数23%,分行数23%;西南五省亦只总行8家,占5%,分行96家,占7%;至于西北五省(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)最为落后,总行不过4家,只占2%,分行65家,占5%,其中新疆、甘肃各只分行4家,青海则总分行俱无(12);不仅银行在西部地区的分布不平衡,西南较西北发达,而且西南西北诸省内部也不平衡,金融重心主要集中在四川,之下依次是陕西、广西、新疆、云南、甘肃、宁夏、贵州,西康最为落后。其情形如下表所示。

“八一三事变”以后,国民政府预计东部、中部地区难保,乃将国统区金融、经济中心西移,提出要在平汉、粤汉线以西的西部地区建立“抗战建国”大后方。1937年11月上海失守,国民政府旋即迁往重庆,作为政府金融机构的中中交农四行、邮政储金汇业局、中央信托局随政府西迁,各机构的总行、总管理处和总局以及四联总处办事处,均纷纷迁往重庆,标志着中国金融中心开始西移。太平洋战争爆发后,上海租界局势逆转,国民政府遂决定在上海的四行机构一律停业。

除了四行二局等政府金融中枢机构自上海撤往重庆外,其他商业性金融机构当时也纷纷西迁,在此情形下,银行经营业务,颇多转向西南,与政府战时金融政策取一致之行动。(13)其中,重庆尤为军事、经济、政治之策源地,四川宿称天府之国,物产丰饶,而重庆地扼全省之锁钥,转运之枢纽,凡陕、甘、川、康、滇、黔、湘、桂之商业,胥以重庆为中心。(14)由此,以中央金融机构迁重庆为标志,重庆作为中国抗战的金融中心地位迅速形成,并不断增强。1941年底,重庆的银行总行由战前的9家增为18家,翻了一番,银行分支行处由战前的27家增为72家,约增160%;钱庄银号由战前的23家增为53家,约增130%,合计为143家,较战前的59家约增140%。1943年10月底,重庆的总行由18家增长为39家,较战前增310%,银行分支处由72家增为89家,较战前增220%,银号钱庄有的合并、有的改组为银行,由53家减为36家,较战前增15%。合计重庆市银行、钱庄、银号家数由战前59家增为1941年的143家,再增为1943年10月的162家,分别为100,142.4,274.6。(15)而在上海,随着在上海乃至全国金融业中居主导地位的那些金融机构从上海地区的消失,上海以往所处的全国最大、最重要的金融中心地位,遂发生了改变。于是“政府鼓励于前,国家银行倡导于后,一般商业银行亦纷纷至内地设行,新成立者亦不少,致金融网遍布西南西北诸省,从前荒漠之地,今日新式金融机构到处可见。尤以四川境内设置最多,分布极广,大多数银行,皆将总行移于渝埠,重庆今日蔚为全国金融之中心”。(16)表2可见重庆在抗战中作为金融中心的显赫地位。

综上所述,如果说战时金融体制的建立奠定了大后方金融网的制度基础,那么大后方金融网的建设,则是随着国民政府推动下金融中心的西移而进行的,金融中心的西移可以说是大后方金融网构建的基本渠道,而这一过程的实施又是以国家银行为主、其他银行为辅的各类银行及金融机构的全面扩充和发展为载体的。

三 各类银行及金融机构的扩充和发展——大后方金融网构建的载体

随着全面抗战的爆发,国民政府愈加清楚地看到,“金融之机构,如血液之于脉络,血液运转必赖脉络,金融流通,必赖机构”。(17)于是便着手部署和实施大后方金融网的建设,1938年8月拟订《筹设西南、西北及邻近战区金融网二年计划》,1940年3月增订《第二第三期筹设西南西北金融计划》,具体提出四行应在西南、西北筹设金融网的任务:设立金融机构216处,分三期进行,限于1941年底全部完成。(18)在国民政府有计划有目的的推动下,以川、滇、黔、桂、康、陕、甘、宁、青、新为主要区域的大后方金融网建设便快速实施起来。其具体载体则是以国家银行为骨干,地方银行为基础,商业银行及其它金融机构为补充,层层推进、全面发展。

(一)国家银行机构大力增设,成为金融网络中的骨干。全面抗战开始前,四行在西南西北的机构较少,总计分支行处64处。

但从1938年起,在国家银行的带动下大后方地区的金融业进入了大发展的阶段,按筹设西南、西北金融网的计划,推行结果,远超预期。截至1941年12月31日止,四行之各类分行处,在四川达108处、云南26处、贵州24处、广西38处、西康8处、陕西31处、甘肃23处、宁夏3处、青海3处,西南西北地区共264处。1942年达到了503处,到1943年更是达549处(19),这549处,是原计划中西南西北三期总计216处的254%。

可见,与战前西南西北的四行之分支行处共64所相比,战后1943年达到549所,是战前的858%。各省中,四川的四行机构最多,之下依次是广西、贵州、陕西等,新疆最少。而就四行内部的多寡比较,中国农民银行居首位,中国银行、交通银行、中央银行依次居于之后。

(二)地方银行迅猛发展,形成金融网络的基层银行。省县银行为我国银行体系中之一环,居金融组织之基层,关系地方经济之发展与金融网之推行,尤为密切。1938年6月第一次地方金融会议在汉口召开,提出“增设内地金融机关,以完成金融网”。次年于重庆召开第二次地方金融会议,强调“将中央所定财政金融方案,藉地方金融机构广为传导”。(20)因此,从一开始省县地方银行便被纳入了大后方金融网体系中的基层银行,于是此类银行迅速发展开来。首先,诸沦陷及其他省份之省地方银行,先后在陪都和大后方设立办事处,以谋各该省与后方之金融联系。在渝设行处者,有江苏农民银行、江苏银行、安徽地方银行、湖南省银行、湖北省银行、河北省银行、河南农工银行、陕西省银行、甘肃省银行、广东省银行、广西省银行、福建省银行、云南省银行、西康省银行等14家。(21)另外,在云南,有广东省银行、西康省银行来滇设分支机构;贵州,有湖南省银行、广东省银行在黔设分支机构(22);陕西,有山西银行、湖北省银行、河北省银行、河南农工银行、河北省银行、甘肃省银行、绥远省银行来陕设立分支机构(23);甘肃、宁夏有绥远省银行设立分支机构。(24)

其次,大后方区域各本省地方银行也纷纷增设机构。根据财政部召开的第二次全国地方金融会议确认省银行的地位为推动地方金融的枢纽的指示,大后方各省银行迅速在各市县普设分支行处,同时战前未设立省银行的省份战后也成立了省银行。1937年抗战爆发前,四川省银行仅有总行1家、分行2家、办事处13家、汇兑所3家。全面战争爆发后,四川省银行积极构建全川金融网。1943年止,发展到分支行处89家。(25)到抗战胜利前夕达92家。其余西南西北诸省地方银行亦有相当发展,具体情况列表如下:

可见,西南地区省地方银行,总行自抗战前的3家,发展到战后的5家,增加的是1937年8月成立的西康省银行和1941年重新设立的贵州银行(曾于1934年停业);分支行处则由54家发展到194家,增加了3.6倍。西北各省地方银行,在战前仅为陕北地方实业银行、陕西省银行、宁夏银行和新疆省银行4家,1939年甘肃省银行重新设立(曾于1929年停业),后青海省银行也建立了,到抗战胜利前夕,西北各省的省银行在各自地域范围内基本上都形成了自己的金融网络;总行由战前的4家发展为6家,分支行处由战前44家发展为170家,增长约3.9倍。整个西南西北地区省地方银行总行从7家发展为12家,分支行处由98家,发展到364家,增长了3.7倍。

在国家银行和省银行迅猛发展之际,广大的小城市、县、乡、镇、路矿、工厂、学校等地带基层银行尚付阙如,七七事变以前,据查全国县银行共凡26家。属于浙江省者最多,共13家,占全数1/2以上。其次四川5家,江苏3家,陕西、湖南、广东、福建、北平各1家。(26)西南西北地区县银行可谓稀少。因此,1940年1月国民政府公布《县银行法》,督促设立县银行。此后,大后方一些地区的县银行迅速发展起来,至抗战胜利时,大后方的县银行从战前的6家,发展到196家,增长幅度达3267%。

在县银行发展中,西南地区远多于西北,西南占了大后方地区89%;各地发展不均衡情形之原因,乃在于经济水平各地发展不一。(27)此外,针对较小县市、乡镇、工业区和文化区缺乏金融机构的状况,四联总处在1940年9月制定“四行普设简易储蓄处办法”,要求在人口超过5万以上而无金融机构的地方,人口众多的矿区、铁路及公路沿线,学校集中之文化区域等地,设立简易储蓄处,可办理储蓄、小额汇兑、小额放款业务,到1943年,在四川设立简易储蓄处33个、西康4个、云南7个、贵州32个、广西37个、陕西9个、甘肃3个,宁夏、青海、新疆均无,总计125个,同时四联总处又要求邮局及邮政代办所应一律开办邮政储蓄,“以补四行分支行处之不足,普及金融网吸收民间游资”,到1943年,在四川设立邮政储蓄机构336个、陕西109个、贵州96个、云南94个、广西94个、甘肃88个、新疆5个,总计822个。(28)

(三)商业银行日益增多,形成了金融网络的重要补充。国家银行倡于前,私家银行继其后。首先是省外商业银行纷纷迁入大后方各省或增设分支机构。其中重要的银行有:中国通商、四明银行、国华银行、国货银行、盐业银行、中南银行、金城银行、浙江兴业银行、大陆银行、新华信托储蓄银行、中国实业银行,以及四行储蓄会等十数家较大的银行。(29)重庆,抗战一爆发就有上海银行、浙江兴业银行、中南银行、江苏农行、盐业银行、大陆、四行储蓄会、中国通商、中国实业、四明等行来渝设立分行。(30)云南,全面抗战爆发前,一家国家银行和外省商业银行都没有,然而,抗战爆发后除“四行二局”均迁入滇省设立分支机构外,省外商业银行也纷纷涌入,主要有金城银行、聚兴城银行、上海商业储蓄银行、四川美丰银行、川康平民商业银行、浙江兴业银行、新华信托储蓄银行、上海信托股份有限公司、川盐银行、中国农工银行、济康银行、山西裕华银行、同心银行、大同银行、正和银行、中国工矿银行、光裕银行、亚西实业银行、华侨兴业银行等19家。(31)贵州,抗战爆发前,除了3家国家银行机构和1家地方银行贵州银行外,没有一家商业银行,抗战爆发后省外商业银行纷至沓来,有上海商业储蓄银行、金城银行、美丰银行、聚兴城银行、亚西实业银行、云南兴文银行、和成银行、云南实业银行、复兴银行、大同银行、昆明商业银行、中国国货银行、利群银行13家。(32)到1942年,陕西有上海商业储蓄银行、金城银行、山西裕华银行、湖南农工银行、山西省铁路银行前来设立分支行,甘肃有长江实业银行、山西裕华银行、绥远银行前来设立分支行,宁夏有绥远银行前来设立分支行,青海和新疆仍看不到商业银行的足迹。(33)

除上述省外迁入大量商业银行外,大后方地区还成立了许多新的本土商业银行,战前,整个西南西北地区仅四川省有本土建立的商业银行(含商业储蓄银行和专业银行),计总行9家,分支行66个。(34)然而七七事变后,大后方的本土商业银行却如雨后春笋般地建立起来,不过仍麇集于西南。到1943年下半年,新成立29家商业银行,尤其是重庆,有18家,其次昆明,有7家,成都2家,衡阳1家,贵阳1家。(35)这也从一个侧面反映了西南地区在大后方金融中的地位。到1945年,西南西北十省一市共有179家商业银行,设立分支行处483所,详见下表:

值得注意的是,在信用方式和放款内容等方面,外省籍银行与本土银行有所差异,外省籍银行比较稳健,多注重押放,川籍银行则相反。各行押放大都以公债及股票为押品,亦有以日用物品为押品而放款于字号及私人者,此种风气亦以川籍银行为盛。至于以原料作抵的放款于工厂者为数颇少,仅少数较稳健的外省籍银行有之。在放款内容上,川省籍银行是比外省籍银行更偏重于商业放款的;至于放款利率,大概以外省银行为低,而川省籍银行较重。(36)

然而,中国由于资本尤其是私人资本不发达,私人企业的工商银行各业,其规模异常狭小,同时在工商业长短期资金的融通中,商业银行的私人资本也只是政府系统银行的国家资本的配角而已。无论在资力(包括自有资本及借入资本)、业务规模,以及分支机构各方面,商业银行的势力都远不及政府系统银行,就是在战时,商业银行虽颇发达,但仍不能变更这种悬殊的局面。(37)而“四行二局”体系在抗战前,就已呈现明显的业务垄断态势,存款和发行兑换券业务远远超过了全国银行业的半数,分别为59%、78%(商业银行仅占23%、0.6%),资产总额和纯益也占全国的59%、44%(商业银行仅占19%、16%)。(38)从1944年起,国家行局的存款额更是占全国存款总额的92%。(39)

(四)银号钱庄等业的重新崛起,成为大后方金融网络中的重要补充。钱庄业为中国固有之商业金融组织,而其业务则侧重于商业金融之普通存放,在中国未有银行组织之前,钱庄素执金融牛耳,且其负调剂金融之重任,较银行为早。(40)20世纪30年代因钱庄经营不善,渐趋衰落。(41)而抗战后,在银行业发展的同时,银号、钱庄等金融机构随之又乘机发展起来,成为大后方金融网的重要补充。从钱庄业来看,以四川省最为发达,战前有钱庄55家,共计有资本318.1万元,单个钱庄资本在10万元以上者为15家。其中重庆23家、资本200.6万元,成都12家、资本76.8万元(正本和副本的资本额均计算在内),自流井12家、资本14万元,其他各地8家、资本26.7万(缺1家资本数)。(42)到1941年时,重庆新设银号、钱庄36家,成都新设22家,内江新设8家,仅此三地的新设钱庄数已超过战前的20%,资本少则10万元,多则数百万元不等。(43)1943年10月底止,重庆市钱庄银号的总分庄号计36家。(44)

需要指出的是,虽然重庆1943年钱庄银号的家数较1941年有所减少,但资本总额及平均资本额均较前增加很多。就平均资本看,钱庄银号的平均资本,1941年底为战前的五倍半多,1943年10月底则又为1941年底的3倍,而为抗战前的平均数的14倍半多。就资本总额论,1941年底,钱庄银号资本,也不过为战前资本的13倍,而1943年10月底,则钱庄银号的资本总额,为战前资本总额的22倍。所以1942年以后,乃是钱庄银号增加资本最多的时期。(45)

到1945年8月,除云南、青海、新疆、宁夏尚缺银号钱庄外,四川(含重庆)、西康、贵州、陕西、甘肃5省的银号和钱庄总数发展到154家,分号27所;其中四川省有82家总号和26所分号,西康1家总号,贵州2家总号、陕西63家总号和1家分号,甘肃6家总号。(46)不过,与银行业相比,战时钱业无论是组织形式还是规模和经营方式都不能与银行业相比。其组织形式仍以合伙或独资为普遍;其资本少者10万元,多者数百万元,仍较银行的规模为小;至其经营技术,亦仍注重于对人信用,旧式账簿之沿用亦仍未改良。总之,战时钱业的勃兴,并非表示其实质有何改善,只是战时游资以设立银钱业为其出路之一的一种表现而已。(47)

由上可见,抗战中,在特定的环境下,以银行为主体的各类金融机构在大后方地区有了快速的发展,该地区的金融业取得了长足的进展,各级各类金融机构逐步形成了一个以重庆为中心的遍布西南西北大中城市和县区的金融网。

四 战时大后方金融网建设的特点

特殊环境,因战而兴。战前,西南西北地区社会经济和金融事业极为落后,而全面抗战爆发后,则迎来了一个大发展时期。到1945年8月,四川、云南、广西、贵州、西康、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、福建、广东、河南、绥远十九省的银行和银号、钱庄等金融机构达总机构621家、分支机构2604所;而西南西北十省(含重庆)的银行和银号、钱庄等金融机构则达总机构473家,分支机构1713所,分别占了76%,67%;其中西南地区分别为340所、1346所;西北地区分别为133所、367所。如下表所示:

可是,这种异乎寻常的发展,并非是西南西北地区社会历史发展的自然结果,而是特殊的历史条件所致,即全面抗战爆发和国民政府确定以西南西北地区作为抗战大后方。自1935年10月,国民政府作出将战时国家的最后根据地定在以四川为中心的西南地区后,就开始了对该地区的开发和建设,全面抗战爆发后一切人力物力资源更是纷纷汇聚于西南地区。1938年,经济部在其拟定的《西南西北工业建设计划》中,就明确指出战时工业建设的区域“以四川、云南、贵州、湘西为主,以西康、青海、甘肃、广西、陕西为补”。(48)可见,大后方之一跃而为金融网密布的区域,自然是因为大后方在战时成为抗战的支点和经济重心之故。(49)因此,大后方区域金融网络的构建所表现的是该区域金融,也是全国金融体系演变的过程中的一个特殊的历史发展阶段。

政府推动,政策开路。自确定以西南西北作为国家抗战的根据地后,国民政府便高度重视该区的各项建设,尤其是对金融事业。为此,国民政府先后制定了一系列政策、措施,采取了一系列办法。主要有,为稳定金融秩序,应对战时紧急状态而建立战时金融统治体制;为将重庆作为中国抗战金融中心,进行金融机构的西迁;以国家银行为骨干部署构建西南西北金融网,并拟定计划着力推行。就西南西北十省一市而论,截至1943年,其中由中、中、交、农四行设立者约占行处总数30%;各省省地方银行设立约占行处总数百分之32%;此外商业银行,与十省以外之其它省地方银行,及县银行设立者,约占总数38%。(50)这充分表明了政府推动下的强有力的作用,在内地金融网的建立运动中,中央及特许银行最为努力,省地方银行次之,一般商业银行又次之,而在一般商业银行中,口岸迁入的银行又不及本地银行发展之速。(51)因此,以重庆为中心的大后方金融网的构建乃政府主导的强制性制度变迁的结果。

体系完整,层级分明。大后方金融网络体系乃战时金融统制体系,其中,国家银行居于领导和骨干地位,其它机构都处于不同的从属地位,国家银行凭借其法定地位和政权力量,树立了在金融业中的统治地位,发挥着主导作用;各级地方银行是体系的基础,它们接受国家银行的领导、规范,既从事一般银行业务,又承担政府和国家银行所赋予的社会职责与义务,与国家银行一道贯彻着战时政府的意图,“省地方银行之地位,实为推动地方金融之枢纽,所负责任至为重大……中中交农四行,与省地方银行,应密切合作互助”(52);商业银行、票号钱庄等金融机构是这个体系中的重要补充,战时经济的扩充和对资金的需求,促进了商业银行的繁荣,不过,商业银行仍是国家资本的配角,并且国家资本也利用战时金融统制,大大强化了对商业行庄的控制。从金融网络的区域层级来看,可分为四级。各层级的作用和影响的大小,取决于该层级位置的高低及辐射的半径,各金融机构之间的地位和关系,既取决于行政隶属关系,亦受制于所处层级的高低。重庆是整个网络的核心,举凡金融网络中方针政策的制定,制度的确立,信息的发布,资本的汇聚、分配,经营活动的监督等重大事项,均由此产生,因此它是整个网络的决策中心、政策中心、信息中心、资本中心、物流中心、监控中心。各省会城市是仅次于重庆的网络中的二级节点,也是网络的次级核心,并形成了联通本省和周边区域的金融圈,主导着金融圈内的金融活动,沟通与圈外的联系。各县级城市是网络中的三级节点,以此构成该区域内的小金融圈,也是整个大后方金融网络的基本支撑点。而县以下的乡镇金融机构,则构成网络的第四级节点,它是整个网络的毛细血管,是网络赖以存在的土壤。总之,抗战中大后方的各级、各类金融机构和各地区金融事业都获得了前所未有的普遍的的发展,并建立起了以重庆为核心的体系完整、层级分明、纵横联通、覆盖广泛的大后方金融网络。

差异明显,分布不均。由于大后方各省的历史条件不同,社会经济发展水平存在着差异,因此,不同地区、不同层级的金融机构的发展呈现出很大的不平衡性。从地区差异来看,截至1943年,大后方各省市共辖739县市,彼时设有银行之总分行处1138所,分布于374县市,此374县市,平均一地有3家银行,而未设立银行者,尚有365县,占西南西北县市总数之半。其中一地仅1家银行者,共201县市,约占总地区(374县市)54%,此54%地区内之分支行,仅占行处总数(1138)18%。其余173地区,平均一地有银行四至五家以上,此173地区占地区总数46%,而所有分支行处竟占总数82%。再就各省比例言,四川一省之分支行处,占总数1/3强,若连同重庆市之119所计入,则为533所,几占行处总数之半;而青海仅3所,宁夏仅15所,西康仅39所,与四川相较,相差颇为悬殊。(53)

从层级差异看,整个大后方区域金融网络以重庆为核心,以下大体以省会、县城、乡镇为节点构成网络的若干层级。然而,由于不同地区经济与行政地位的不同,而使得金融节点在分布的疏密形态和所处的地位也表现出明显差异和不平衡状态,总体是明显偏重于政治重心地区及都市,当然,因为处于战争年代,金融节点的分布还与工商业相对发达的程度及军事战略地位等因素有关,居于中心地位的金融节点控制或垄断着次级的中心地位的金融节点。节点最密分布在四川(重庆),其次是陕西、云南、甘肃、贵州、广西、西康,最稀是新疆、宁夏、青海。节点密布表示着金融辐射能力强资金进出频繁,也反映当地的交通便利、经济发达、人口密集、市场规模大、商品流通快等。节点间距离大,分布稀疏的地方,则表明地处偏远,交通不便、商品流通较少、市场相对不发达。总之,金融节点层层分布,体现不同地区的经济、政治、军事、地理等状况,发挥着不同的功能与作用,并且是动态的。应特别指出的是,整个西南西北尚有一半的县区没有一家银行机构,大后方金融网的建设仍有着随循过去海滨过于集中的畸形发展的趋势。究其原因,恐怕是由于更侧重政治重心,而对于水陆交通要隘、特产区域、工矿中心等,重视不够所造成。(54)

官强民弱,实力悬殊。国家资本的银行无论战前战后都在各类银行中居于主导和强势地位。到1941年8月止,抗战大后方的川、康、滇、黔、陕、甘、宁、青、桂,以及重庆这九省一市,陆续新设的银行总分支行计有543所,除旧有的裁并33所外,新旧合计共有764所,其中,中中交农四行共设233所,占总数30%,七家省银行共设275所,占总数36%,其余61家商业银行却仅设256所,只占34%。所以也可以说官股支配下的银行,在全国银行中实占决定性的优势,而银行资本中产业资本和商业资本的势力是微弱的(55);抗战时期大后方金融业的变迁是政府主导的强制性变迁,而且这种强制性变迁从战前就已开始,其长远目标并非为建立一种能减少金融和经济波动的金融体制,而在于达到政府对整个金融业的垄断,以使政府从中寻求自身利益最大化。(56)因此该地区金融事业的发展自始至终是以官营金融机构的发展为主体的,这一时期,包括国家银行、地方各级银行在内的官营机构得到了空前的膨胀,其强劲的势头,是一切民营金融机构望尘莫及的,虽然民营机构在此期间也有了发展,但其发展速度和规模都无法与官营的相比,而且还受到官营银行较前更为有力的控制。实现垄断,是国民政府对金融资本的基本目标,大后方金融网络体系内部每一个环节各自发挥着不同的功能与作用,最终又以达到对金融垄断的目的为依归,国民政府就是通过这一系列的金融手段控制着国家的经济命脉。

综上所述,抗战爆发前,整个西南西北地区经济社会的发展是十分落后的,金融业,除重庆、四川有一定程度地发育外,其他地区金融机构都非常稀少,自然更遑论金融网络了。然而,抗战爆发,西南地区的金融形势为之大变,金融业迅猛发展起来,并很快构建起以重庆为中国抗战金融中心的近代化的金融网络,领先于全国。大后方金融网络的迅速形成,其深层原因,一是源于特殊的时代背景,二是选择了政府强力推动的路径。从前者来看,抗战的全面爆发,使得国家经济、政治和金融中心西移,并确立以四川为抗战复国的基地,以重庆为国家战时之首都,这就使得全国的资源、资金、技术、人才向大后方特别是四川和重庆聚集,从而推动了大后方经济和金融的腾飞。就后者而论,选择政府主导下的,有主次、多类型、分层级金融机构的全面发展的路径,虽然有别于一般市场化下的路径,但又显然是高效率的。政府的主导,提供了构建西南金融网的制度环境和资源基础,有主次、多类型、分层级的发展,建立了分工明确、功能齐备、相互配合、辐射广泛的金融网络。大后方金融网的建设,无疑极大地推进了该地区金融近代化事业,以及整个经济近代化的发展,为坚持抗战并取得最终胜利,起到了不可替代的重大作用。然而,也正是由于大后方金融网的构建是特殊时代下政府主导的产物,是一种短期行为,因此,使得金融网的构建中又存在着政府高度的垄断、各银行所设的分支处过于集中、金融发育的区域差别悬殊、资金运用过分投资于商业、市场秩序紊乱等一系列严重问题,而且随着抗战的胜利,国民政府还都南京,政治、经济中心回到东部,重庆和整个大后方地区的发展顿时因失去支撑而陷入停滞,金融和经济在战时的高歌猛进难以为继,又回到了以前相对封闭、落后的状态。大后方金融网络的建立、发展到衰退,也是当时代特殊背景和条件下,西部地区社会经济与近代化道路艰难坎坷、命运多舛的发展轨迹的缩影。

注释:

①相关研究主要有:青长蓉《抗战时期全国金融中心的转移及其对四川经济的影响》,《成都师范高等专科学校学报》2003年第1期);王红曼《四联总处与西南区域金融网络》,《中国社会经济史研究》2004年第4期。

②沈雷春编:《中国金融年鉴》(1947),黎明书局1947年版,第A48页。

③中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第二编财政经济(四),江苏古籍出版社1997年版,第470页。

④重庆市档案馆编:《四联总处史料》(上),档案出版社1993年版,第70页。

⑤沈雷春编:《中国金融年鉴》(1947),第A111页。

⑥孔祥熙:《第二次地方金融会议演讲词》,《财政评论》第1卷第4期(1939年4月出版),第118页。

⑦沈长泰著:《省县银行》,大东书局1948年版,第67页。

⑧洪葭管主编:《中央银行史料》,中国金融出版社2005年版,第803—805页。

⑨中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第二编财政经济(三),江苏古籍出版社1997年版,第18页。

⑩重庆市档案馆编:《四联总处史料》(上),第33页。

(11)重庆市档案馆编:《四联总处史料》(下),第379、397、426、434、454、461、494页。

(12)中国通商银行编:《五十年来之中国经济》,上海六联印刷股份有限公司1947年版,第44、45页。

(13)王海波:《八一三后我国银行业概述》,《金融导报》第2卷第3期(1940年3月31日)第2页。

(14)中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,上海人民出版社1983年版,第688页。

(15)中国人民政治协商会议西南地区文史资料协作会议编:《抗战时期西南的金融》,西南师范大学出版社1994年版,第4—5页。

(16)张与九:《抗战以来四川之金融》,《四川经济季刊》第1卷1期,第65页。

(17)中国国民党中央执行委员会宣传部编:《抗战六年来之财政金融》,国民图书出版社1943年版,第5页。

(18)重庆市档案馆编:《四联总处史料》(上),第10页。

(19)重庆市档案馆编:《四联总处史料》(上),第197、202、208页。

(20)沈雷春主编:《中国金融年鉴》,第A53页。

(21)张与九:《抗战以来四川之金融》,刊《四川经济季刊》第一卷第一期,第68页。

(22)中国人民政治协商会议西南地区文史资料协作会议编:《抗战时期西南的金融》,第17—18、37—38页。

(23)陕西省政府统计室:《陕西省统计资料汇刊》(1942年),第93页。

(24)重庆市档案馆编:《抗战时期大后方经济开发文献资料选编》(内部资料),第349页。

(25)张与九:《抗战以来四川之金融》,《四川经济季刊》第1卷第1期,第67页。

(26)郭荣生:《县银行之前瞻及其现状》,《中央银行经济汇报》第6卷第7期(1942年10月1日),第41—43页。

(27)寿进文著:《战时中国的银行业》,出版社不详,1944年版,第65页。

(28)重庆市档案馆编:《四联总处史料》(上),第208—210、222—223页。

(29)寿进文著:《战时中国的银行业》,第67页。

(30)《省外银行纷纷入川》,《四川经济月刊》第9卷第1—2期(1938年1月),第17页。

(31)中国人民政治协商会议西南地区文史资料协作会议编:《抗战时期西南的金融》,第16—18页。

(32)中国人民政治协商会议西南地区文史资料协作会议编《抗战时期西南的金融》,第37—40页。

(33)重庆市档案馆编:《抗战时期大后方经济开发文献资料选编》,第341页。

(34)中国银行经济研究室编辑:《全国银行年鉴》(1937),沈云龙主编《近代中国史料丛刊》三编第24缉(240),台湾文海出版社1987年版,第一章,第A14—16页。

(35)寿进文著:《战时中国的银行业》,第65—67页;中国人民政治协商会议西南地区文史资料协作会议编:《抗战时期西南的金融》,第20—22、39页。

(36)寿进文著:《战时中国的银行业》,第139、140页。

(37)寿进文著:《战时中国的银行业》,第134页。

(38)中国银行经济研究室编辑:《全国银行年鉴》1937年第一章,第A47—57页。

(39)杜恂诚:《近代中外金融制度变迁比较》,《中国经济史研究》2002年第3期。

(40)《钱庄业之回顾与前瞻》,《金融导报》第3卷第9期(1941年9月30日),第1页。

(41)张肖梅:《四川经济参考资料》,中国国民经济研究所1939年版,第D1页。

(42)张肖梅:《四川经济参考资料》,中国国民经济研究所1939年版,第D46页。

(43)寿进文著:《战时中国的银行业》,第69页。

(44)康永仁:《重庆的银行》,《四川经济季刊》第1卷第3期(1944年6月),第102页。

(45)康永仁:《重庆的银行》《四川经济季刊》第1卷第3期(1944年6月),第108页。

(46)邓翰良:《十年来之商业》,谭熙鸿主编:《十年来之中国经济》,下册,中华书局1948年版,第147页。

(47)寿进文著:《战时中国的银行业》,第153页。

(48)重庆档案馆编:《抗战时期大后方经济开发文献资料选编》,第10页。

(49)寿进文著:《战时中国的银行业》,第61页。

(50)中国通商银行编:《五十年来之中国经济》,第46页。

(51)寿进文著:《战时中国的银行业》,第61页。

(52)孔祥熙:《第二次地方金融会议演讲词》,《财政评论》第1卷第4期(1939年4月出版),第117、118页。

(53)中国通商银行编:《五十年来之中国经济》,第46页。

(54)重庆市档案馆编:《抗战时期大后方经济开发文献资料选编》,第353页。

(55)寿进文著:《战时中国的银行业》,第27、28、61页。

(56)杜恂诚:《近代中外金融制度变迁比较》,《中国经济史研究》2002年第3期。

责任编辑:田粉红

(责任编辑:admin) |