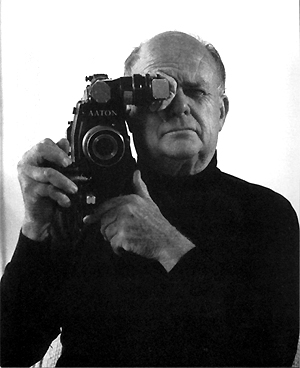

二次大战之后,西方殖民体系崩溃,人类学进入反思与变革的时期。客观真理和普遍价值的信念遭到动摇,在观察者与研究对象之间不平等的关系也受到日益强烈的批判。民族志电影的重要先驱者,法国人类学家让 · 鲁什从影像表达的维度,探索出了民族志电影触发出的真实的独特潜力,对民族志电影开拓出了多方面的贡献。一些在民族志的写作立场与策略方面具有“革命性”和“实验性”的新主张和新观念,多年以前,便在让·鲁什等民族志电影作者的影像民族志中得到了先知式的呈现。 民族志电影的重要先驱者:法国人类学家让·鲁什 二次大战之后,随着旧日的西方殖民体系逐渐崩溃,一度与殖民体制关系暧昧的人类学也进入了反思与变革的时期。越来越多的人类学者开始重新审视传统意义上“田野工作”的合法性与学术著作的科学价值。对客观真理和普遍价值的信念遭到动摇,在观察者与研究对象之间不平等的关系也受到日益强烈的批判。 民族志电影的重要先驱者,法国人类学家让·鲁什也从影像表达的维度,探索着民族志电影触发真实的独特潜力。 1940年代后期,让·鲁什便在非洲尼日尔境内拍摄了多部带有人类学旨趣的纪录片,如《在黑人萨满的土地上》、《捕猎河马》等。 1950年代早期,让·鲁什开始尝试在拍摄中使用“仿同期录音”系统(即在摄影机运转时启动录音设备,但拍摄对象依然无法在影片中发言),其代表作品是1954年完成的人类学影片《疯狂的灵媒》。 这部影片记录了生活在黄金海岸首都阿克拉部分尼日尔移民一次“豪卡”宗教仪式。参与者不但要献赠祭品、公开告解、接受惩罚,还要等待神灵的附体,聆听他们的训诫。饶有意味的是,在豪卡仪式中附体的“神灵”均为英国殖民官员与社会显要,被附体者以夸张的形象(口吐白沫)和禁忌的举止(屠狗食肉等)模拟这些西方殖民统治者。 《疯狂的灵媒》于1954年首映之后引发了巨大争议。 英国人以“侮辱女王”和“虐待动物”两条罪状禁映这部影片,欧洲观众难以接受影片中的血腥场面,非洲评论家则宣称这是殖民主义的偏见与歧视,让·鲁什甚至被友人劝告销毁这部影片,以维护他作为人类学者和电影作者的声誉。 但时过境迁,《疯狂的灵媒》如今被视为反映非洲传统文明与西方殖民文化冲突的历史性文本,让·鲁什在这部人类学电影作品中,展现了作为“他者”出现在非洲宗教仪式中的欧洲人形象,消解了传统语境中西方文化象征着文明与进步的欧洲中心主义迷思,是一部带有自我反思精神的影像民族志作品。  让·鲁什自由的思想和充沛的创造力极大地扩展了视觉人类学的发展空间 让·鲁什在1950-1960年代对民族志电影做出的开拓性贡献是多方面的,他从1950年代的民族志电影实践中,生发出有关“分享人类学”的价值观念,这极大地影响了视觉人类学的发展趋向。 在让·鲁什看来,影像民族志最重要的意义之一在于它能够毫无障碍地与被拍摄者进行分享。他指出:“我把我的博士论文以及我写的一本关于他们文化的书送给他们,他们拿来却毫无用处。可我只用一个屏幕、一台放映机、一台发电机回顾某一个民族时,就真正地走入了他们中间。” 让·鲁什更阐明“分享人类学”的意义在于“使得人类学家及其研究对象之间建立起新的关系……观察者终于走下了象牙塔,他的摄像机、录音机和他的放映机使他开创了一条进入知识核心的道路,他的成果首次不是由一个学术委员会来评判,而是由他所研究的人来评判的。” 当让·鲁什于1960-1970年代在非洲马里,拍摄多贡人每隔60年举行一次,并且每次连续举行7年的锡圭仪式时,这种分享达到了空前的程度。因为按照传统习俗,任何一名多贡人都无法参与全部的锡圭仪式,而让·鲁什连续7年中拍摄的仪式内容,便成为多贡人历史上唯一的一份全面记录,并能够为所有多贡人共同分享的锡圭仪式影像文献。这也意味着被研究者不仅给予,还能够从研究者的工作中获得有关本民族文化的更为全面的知识图景。 “分享人类学”的另一层含义,还在于让·鲁什致力于与他的拍摄对象分享知识。 对于鲁什而言,这种分享出自于他所期待的合作者们能够制作自己的影片,独立地发出他们的文化声音。不但从合作者中获得知识,还要尽可能地回馈给合作者有用的知识。 “分享人类学”的核心价值是知识的民主化与“他者”的主体化。 人类学家不应自诩为知识的生产者与垄断者,而要在与被研究对象的互动过程中--亦即在“民族间对话”中--获得不断精粹打磨的知识成果。 正是基于1950年代在非洲进行的民族志电影经验和思考,让·鲁什于1960年代通过纪录片《夏日记事》的实验性拍摄,提出了“真实电影”的纪录片创作方法。 《夏日记事》是由让·鲁什与法国社会学家埃德加·莫兰作拍摄的。其拍摄策略是由摄制组成员向巴黎街头的路人提问:“你是幸福的吗?”并拍摄下受访者的反映--有人置之不理、有人伫立思考,面对镜头侃侃而谈者也不乏其人。当影片被初步编剪之后,一些受访者应邀来到放映室,与鲁什和莫兰围绕这部影片进行交流,而这些谈话内容又构成了影片的另一个组成部分。  人类学家让·鲁什、调查员玛瑟琳·罗丽丹和社会学家埃德加·莫兰(左起) 让·鲁什在《夏日记事》中展示了“真实电影”的基本概念: (1)影片由一次性拍摄、未经排练、无戏剧性和没有脚本的影像素材所构成; (2)在自然环境中,由普通人(非演员)如常从事他们常规的活动; (3)使用轻便的手持式同期录音电影设备进行拍摄; (4)在极少(或没有)人工照明的情形下,运用手持式录影和录音技术进行活跃的互动式拍摄。” 这些在让·鲁什的非洲民族志电影实践中发展出来的拍摄方法,在欧美电影界--特别是纪录片领域--引起了强烈的反响,成为与美国“直接电影”相提并论、有时甚至彼此混淆的创作方式。  《夏日纪事》的拍摄剧照 “真实电影”与“直接电影”虽然都是在电影同期录音的技术推动下兴起的纪录片流派,但无论是对“客观真实”的认定或是对拍摄方法的认知,都存在着一些基本的差异。特别是在视觉人类学领域,“直接电影”实际上是传统实证主义的影像方法延伸,认为真实的世界能够通过电影拍摄的手段加以客观记录,而纪录片的摄制工作则是一种接近于科学观测与记录的研究方法。 然而,在让·鲁什看来,纯粹客观与实证主义的“真实”其实并不存在,真正存在的是通过“电影眼”看到,通过“电影耳”听到的所谓“电影的真实”,需要由摄影机来激发,由参与者演绎,由镜头前的人们对他们的生活与记忆进行重演。 正是基于对“真实”的异见,让·鲁什所倡导的“真实电影”更接近于人本主义的文化立场。随着人类学范式的变迁,越来越多的人类学家逐渐意识到:一些在民族志的写作立场与策略方面具有“革命性”和“实验性”的新主张和新观念,其实早在多年以前,便在让·鲁什等民族志电影作者的影像民族志中得到了先知式的呈现。 (责任编辑:admin) |