|

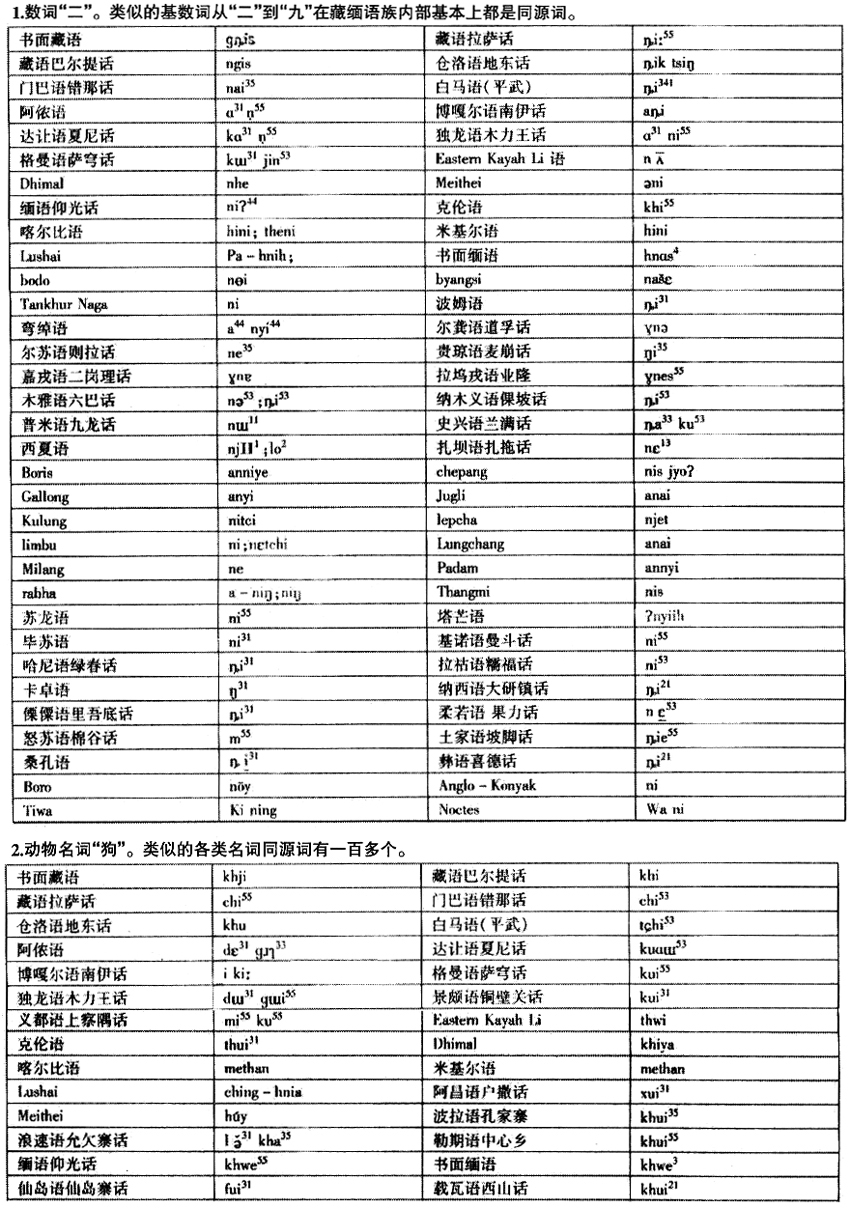

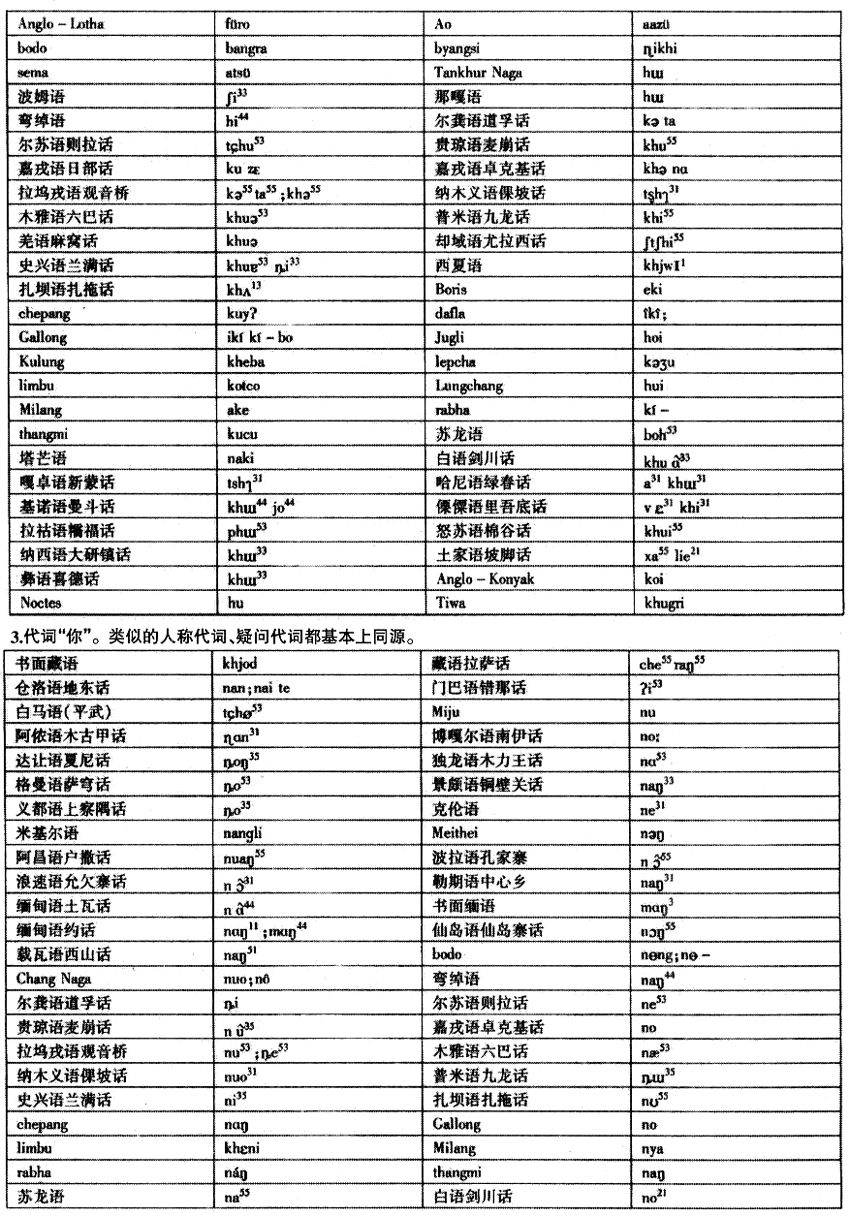

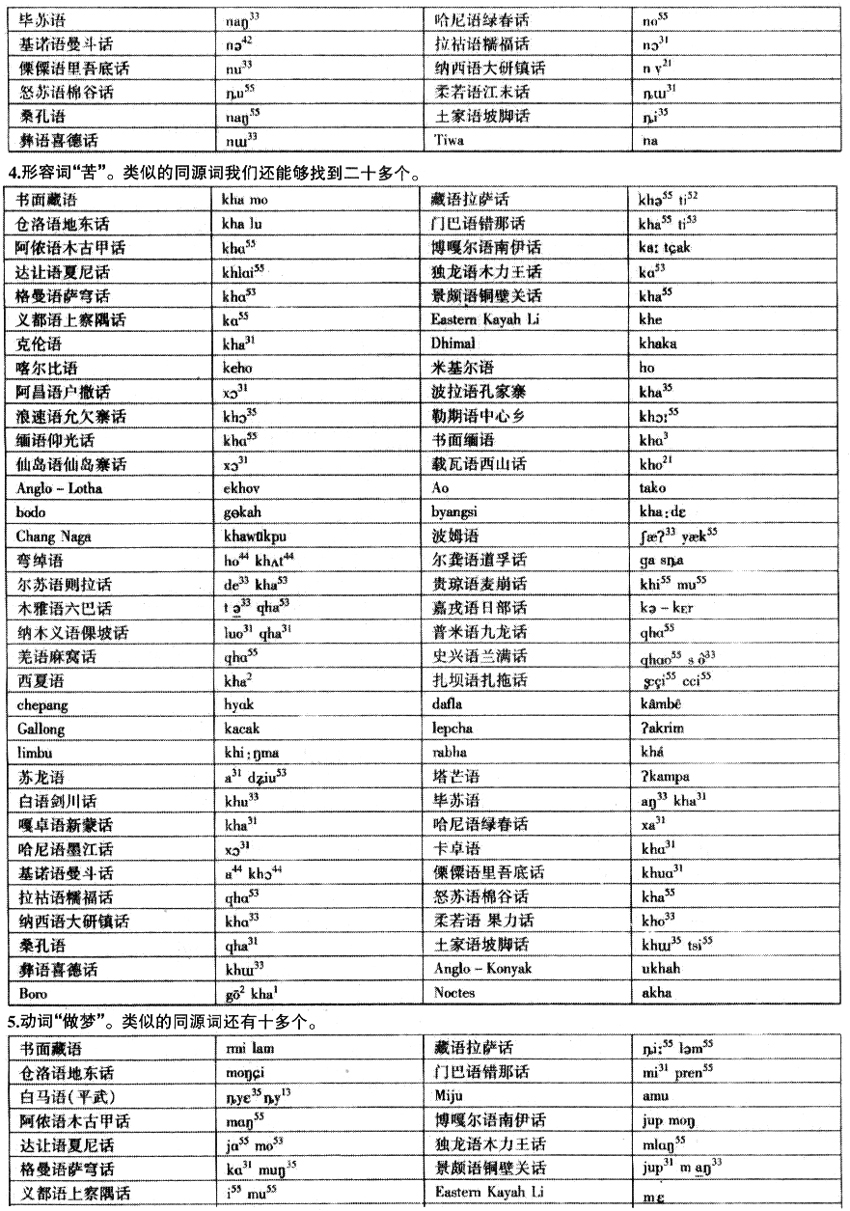

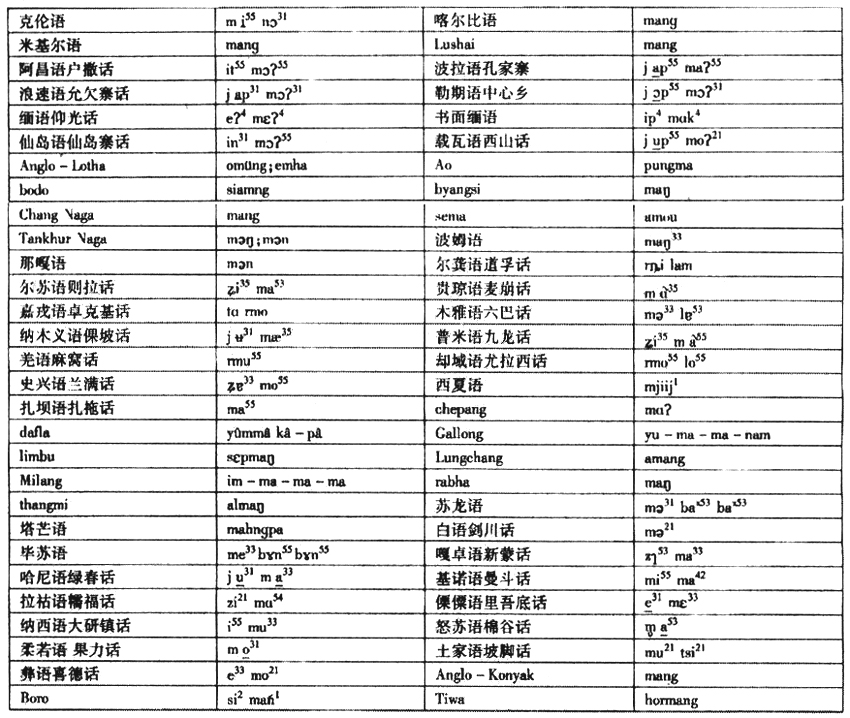

【摘 要】民族走廊与藏彝走廊是中国西南地区人类迁徙、商品交换、战争等最频发的地区之一,它可以延伸到喜马拉雅南麓的广大地区。有大量证据表明,在这一地区存在一个有数百个族群,使用着有亲缘关系的语言的人群,他们是从远古时期由古羌集团长期分化演变而来,我们从他们现在仍然使用着的语言,可以清楚发现他们的共同来源。这一问题曾经引起费孝通、马耀、李绍明等已故专家学者的关注,但是仍然有许多没有解开的谜团需要学术界共同努力,进一步从历史学、考古学、人类学、民族学、语言学、分子生物学等方面进行多学科的综合调查研究,解开这一地区许多尚未解开的大大小小疑点。 【关 键 词】民族走廊;藏彝走廊;藏缅语族;亲缘关系 【作者简介】孙宏开(1934-),男,江苏张家港人,中国社会科学院荣誉学部委员,中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员、博士生导师,研究方向:汉藏语系藏缅语族语言与文化。北京 100081 20世纪70年代末,我曾经写过一篇文章,题目是《川西民族走廊地区的语言》,介绍了那几年我在这一地区调查少数民族语言的一些新发现。这篇文章初稿写于1980年,那年国家民委开民族问题五种丛书编辑会议,我将此文的油印稿在会上散发。云南民族大学校长马曜先生看到后,立刻找我,说这篇文章很有新意,他们正在筹备成立“中国西南民族研究学会”,马上要编辑出版《西南民族研究》,问我这篇文章是否可以发在这份刊物上。但是后来刊物没有建立,就用以书代刊的形式,发表在《西南民族研究》(四川民族出版社,1983)。英文稿载美国《藏缅区域语言学》1990年的第13卷第1期。 由于这篇文章仅仅介绍了四川西部新发现的几个语言,没有反映我1976年在喜马拉雅两侧以及20世纪60年代在中缅边境上调查少数民族语言的情况,马曜先生又说,“您能不能详细写一下您语言调查的新情况和新成果,字数不限,写出来后可以发在云南民族研究所编的《民族学报》上”。根据他的指示,我于1981年完成了约26万字的《八江流域的民族语言及其谱系分类》这份调查报告,送给马曜先生审核,他给我回信说,“文章很好,是否将题目改成“六江流域”,因为我们正在筹备“六江流域民族综合考察”,配合此次考察,题目就更加贴切了”。我同意了马曜先生的建议,将“八江流域”改成了“六江流域”,但由于原来的内容涉及分布在8条江的语言情况,就将另外两条江作为副标题,增加了“兼述嘉陵江上游、雅鲁藏布江流域的民族语言”。但是由于该文章前面的语言分布图已经制版,修改十分困难,就保持了原来的样子。因此读者后来看到的1983年刊登在《民族学报》上的那篇长文章就是这么出笼的。这就是我首次比较全面向学术界介绍藏彝走廊的语言与羌语支语言关系的两篇比较重要的文章。 一、费孝通先生的民族走廊理论 费先生是我的老师,早在20世纪50年代初,我在北京大学学习的时候,那是1952年冬到1953年春,他就在我们班上开过“民族理论和少数民族政策”的课。他在课程中提到的关于西南少数民族给他送无字锦旗,要求为他们创制文字的故事,一直激励着我决心为少数民族语言文字研究事业奋斗终生的决心。1957年,在反“右派”斗争中,他的政治生涯受到严重摧残。但是中印边境自卫反击战前后,他们一批学者整理的境外成果里关于中印边境地区的族群资料,一直是我们1976年去中印边境东段有争议地区开展综合考察的重要参考文献。1963年初,中国科学院少数民族语言研究所与民族研究所合并后,费先生与我就在一个研究所里,经常一起开会,接触就多了起来。费先生一直对少数民族语言调查研究的情况非常关心,其中还包括研究所里李有义等一批老一辈民族学家。 1976年春,中国社会科学院与相关单位合作,组成了西藏少数民族综合考察队,除了做社会历史调查,拍摄僜人纪录影片外,还做民族语言调查。我们在中印边界东段整整开展了大半年的调查研究,发现了7种少数民族语言,其中包括门巴族2种,珞巴族3种,僜人两种①。调查回京后,费先生虽然还在“牛棚”里,当他知道了我们的调查过程后,就来询问这方面的情况,我一一详细做了介绍。后不久,1978年夏,我又应四川省民委邀请,参加了川甘地区白马人的民族识别,回到北京后,费先生已经从牛棚里解放出来,可以自由自在地到我办公室来聊天,我就一五一十地详细汇报了白马人民族识别的具体情况,他听了非常高兴,还与我讨论了许多少数民族语言分类和它们之间远近关系等诸多问题。后不久,他送我一篇在全国政协民族组会议上发言的油印稿,要我给他提意见。这就是后来他在《中国社会科学》杂志创刊号上发表的著名文章《关于我国的民族识别问题》(1980年第1期)。在那篇文章的油印稿的最后,有一段文字:“在准备这个汇报时我请教了中央民族学院和社科院民族研究所许多同志们,他们给了我很多帮助,在此一并道谢。”这段话在文章公开发表的时候删去了。 其实,在这段时间里,对这一带的少数民族语言调查,一直在紧张进行,我在1979年中国民族语言学会成立大会上关于《羌语支属问题初探》的发言中,已经提到了这段时间在川西新发现的一些羌语支语言。这篇文章的注释有这样一段文字:“最近,有机会去四川甘孜、凉山两州的部分地区调查木雅(弥药)、尔龚、纳木义、史兴、扎巴、贵琼等语言,它们都是与羌语、普米语比较接近的语言。”[2](P.189-224)这篇文章进一步提出了川西新发现的这些语言与已经确定的羌语支语言的关系。这篇文章的油印稿,也曾经送给了费先生参阅。 无可讳言,费先生关于《关于我国的民族识别问题》这篇文章的中心意思是讨论民族识别问题。当时的大背景是国家公布了新识别的基诺族,正在酝酿要识别一批新的民族,这一点在国家民委主管民族识别工作的副主任黄光学主编的著作《中国的民族识别——56个民族的来历》一书的第三章第四节中,可以一目了然地知道。他在“民族识别的四个阶段”一节里,将中国民族识别分为发端阶段(新中国成立至1954年)、高潮阶段(1954年~1964年)、受到干扰的阶段(1965年~1978年)、恢复阶段(1978年~1990年)[2](P.104-117)。在恢复阶段,自1979年起,主管民族事务的国家民委,连续发了多个文件,指导民族识别工作。如: 1979年11月3日,国家民委向四川、西藏、云南、贵州、广东等省发出了《关于抓紧进行民族识别工作的通知》。 1981年11月28日,国务院人口普查领导小组、公安部、国家民委联合发出《关于恢复或改正民族成分的处理原则的通知》。 1982年5月11日,国家民委又发出了《关于民族识别工作的几点意见》,分析了3种情况,提出了3点具体意见。 1996年6月12日,国家民委以党组的名义发出了《关于我国的民族识别工作和更改民族成分的情况报告》。在这份报告中,确认并批准了两个新的民族共同体,这一点国家民委副主任黄光学在《我国的民族识别》一文中有明确交代。该文章说:“中国共产党的十一届三中全会以后,民族工作得到恢复。在这个阶段中,又确认了两个民族。”② 费先生的关于民族识别的文章以及当时的一系列工作,都是围绕这一中心工作进行的。我当时参加了多次各地来北京汇报民族识别工作座谈会。他在文章的第四部分(这一部分是文章讨论的重点),详细列出了要识别民族的分布、特点,尤其是民族关系和语言关系。关于“民族走廊”的理论就是在这一节的“(一)关于“平武藏人””、“(二)关于察隅的‘僜人’”两大段中提出来的。他以康定为中心,向周围辐射,提出了一系列待识别的族群,除了白马人外,还包括四川的嘉戎、木雅、西番;云南怒江流域的怒族支系、独龙支系;西藏察隅的扎、囧、格曼、达让等许多“历史的遗留”。 他在文章中说:“我们以康定为中心向东和向南大体上划出了一条走廊。把这走廊中一向存在着的语言和历史上的疑难问题,一并串联起来,有点像下围棋,一子相连,全盘皆活。这条走廊正处在彝、藏之间,沉积着许多现在还活着的历史遗留,应当是历史与语言科学的一个宝贵的园地。”在另一节他又说:“早在唐代,樊绰的《蛮书》里已提到过有条从云南向西的通道。现在正需要我们识别的居住在察隅和珞渝的许多民族,有可能就是早年从这条通道进入这些地区的说着和今独龙语相近语言的人的后裔。珞渝各民族集团的语言据初步了解不属于藏语支而与景颇语支相近。如果联系到上述甘南、川西的一些近于羌语和独龙语的民族集团来看,这一条夹在藏、彝之间的走廊,其南端可能一直绕到察隅和珞渝。上面提出族别问题的‘平武藏人’和‘僜人’,可能就是在走廊中历史上存在着某种联系,受到藏族、彝族等不同程度影响的两个民族集团的余留。它们共同向我们民族研究工作者提出了一个新课题,我们应当进一步搞清楚这整个走廊的民族演变过程。”[3] 后来,费先生又在许多场合,进一步丰富了他民族走廊的理论。例如他在一次演讲中提到:“中华民族所在地域至少可以大体分为北部草原地区,东北角的高山森林区,西南角的青藏高原,藏彝走廊,然后云贵高原,南岭走廊,沿海地区和中原地区。[4]”后不久,费先生在另一次谈话中,进一步全面阐述了民族走廊的概念。他说:“西北地区还有一条走廊,从甘肃沿‘丝绸之路’到新疆上述几个复杂地区:一条西北走廊,一条藏彝走廊、一条南岭走廊,还有一个地区包括东北几省。倘若这样来看,中华民族差不多就有一个全面的概念了,所以我在一篇文章中提出来,我们需要一个宏观的、全面的整体的观念,看中国民族大家庭里的各个民族在历史上是怎样运动的。”[5] 再后来,李绍明先生在费先生民族走廊理论的基础上,对西南民族走廊理论做了进一步的阐发。他将西南丝绸之路、茶马古道与民族走廊理论结合起来,提出“除了我们这里所指出的藏彝走廊的道路而外,也还有着横断山脉从东到西的古道。其中一条东起今雅安,途经泸定、康定、理塘、巴塘、昌都而达拉萨;从拉萨便可南下不丹、尼泊尔与印度。这条道路大体相当今日的川藏公路。另外还有一条从今云南大理起,途经丽江、中甸德钦、盐井到昌都再往西去拉萨的古道。这条路大体相当今日的滇藏公路。”[6](P.874) 对待藏彝走廊的提法,李绍明先生最初也是有顾虑的。他在一篇回忆录中说道:“我们当时为什么不采取‘藏彝走廊’这个概念,而用‘六江流域’……因为当时如果提出‘藏彝走廊’来的话,就会给人一个误解,认为我们只重视藏、彝,而不重视藏彝(走廊)里面的其他民族……其实‘六江流域’就是‘藏彝走廊’,也就是横断山脉。”[7](P.249-250) 从费孝通民族识别理论,到后来提出中华民族多元一体的理论,再到“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,这个历史过程是与国家民族工作与民族政策的调整密切相关的。这个认识过程也是不断与时俱进的。 无论是费孝通的民族走廊,还是李绍明的东西古道,都是地理学的概念,是历史上使用藏缅语族语言的这样一个民族大家庭长期往返迁徙、互相影响、互相征战、不断分化形成了目前分布在多个国家约300多个族群及其语言③。在他们中间,大的有几千万人口的国家主体民族,小的仅仅有数百人的弱小群体,甚至奄奄一息。 现在摆在我们面前的重要任务是,结合民族走廊理论,怎样把这300多个分布在10来个国家都被称为藏缅语族的有密切亲缘关系的族群和语言搞清楚,把他们的来龙去脉搞清楚。 二、藏缅语族语言的分类 下面将根据近20多年的国际交流,从境外所获得的资料,结合我们的分析研究,我们已经初步知道了他们的大体分布和来龙去脉,可以勾画出一张藏缅语族语言的远近关系图。他们的树形图大致如下: 在这张图里,不同的语言集团包括的语言数量有很大的差异。总体来看,大约包括250-300种语言。 从我国和邻国的历史资料以及考古发掘等资料综合分析,使用藏缅语族语言的族群,在4000年前,陆续沿丝绸之路、横断山脉、八江流域、藏彝走廊等多条路线南迁,散居在喜马拉雅两侧,他们的语言有明显的亲缘关系,有一批禁得起推敲的同源词,语音和语法上大体可以捋出一条历史演变的轨迹。本文拟根据个人近若干年来收集并掌握的资料,简要介绍这张图的语言关系,大致如下: 1.藏语支:在境外通常称为Bodic,分南支和北支,有比较古老的碑文和文献。在构拟藏缅语族原始面貌时有重要的参考作用。 南支主要分布在尼泊尔,包括塔芒(Tamang)、嘎尔(Ghale)、古戎(Gurung)、唐米(Thangmi)、塔卡里(Thakali)、马囊语(Manang)、塔克巴语(Takpa)、尼瓦尔语(Newar)、胡姆拉(Humla)、喀瑙里语(Kanauri)等语言。 北支主要分布在中国、不丹、锡金、克什米尔等地区,包括藏语、门巴语、仓洛语、白马语等。其中藏语有5个方言,即卫藏(又称中部)、康(又称东部)、安多(又称北部)、拉达克(又称西部,这个地区还有巴尔提话Balti、普里克话Purik、斯比提话Spiti等,都是有一定差异的地方土语)、宗卡(又称南部)。拉达克、宗卡(Dzongkha)两个方言在境外都被算作独立的语言,甚至把分布在中尼边境属卫藏方言的夏尔巴(Sharpa)、基雷尔(Jirel)、罗米(Lhomi)、罗瓦(lowa)等土语也算一个独立的语言。 2.喜马拉雅语支:在境外通常称Himalayan,分西支、中支和东支,主要分布在喜马拉雅南麓山区和以南的丘陵地带。 西支主要分布在尼泊尔,内部包括2个语组,一个被学术界称为基兰提语组(kiranti),又称巴兴·哈尤语组,据说这个语组有20多种语言,包括巴兴语(Bahing)、哈尤语(Hayu又称伐尤语Vayu)、阿特帕尔语(Athpare)、班塔瓦语(Bantawa)、贝勒尔语(Belhare)、灿姆灵语(Camling)、期灵语(Chilling)、杜米语(Dumi)、卡灵语(Khaling)、库龙语(Kulung)、林布语(Limbu)、纳车棱语(Nachereng)、孙瓦尔语(Sunwar)、土龙语(Thulung)、乌姆布尔语(Umbule,又称Wambule)、雅卡语(Yakkha)、延埔语(Yamphu)、普马语(Puma)、梯龙语(Tilung)、瓦灵语(Waling)等。另一个语组称为彻旁语组,包括彻旁语(Chepang)、迪马尔语(Dhimal,在印度称拓拖语Toto)、马加尔语(Magar)、卡姆语(kam)、库孙达语(Kusunda)、雷机语(Raji)等。 中支主要分布在中国、不丹、锡金和印度,包括中印边界有争议的地区。这一带的藏缅语族语言非常复杂,内部差异也很大,大体可以分为3个语组。一个是塔尼语组(Tani,又称阿迪语组Adi),包括博嘎尔语(Bokar,包括崩尼Bengni)、噶龙语(Gallong)、米兴语(Mising)、阿巴塔尼语(Apatani)、尼两语(Nishi)又称塔金语(Tagin)、纳语(Na)、雅卡语(Yakha)等。过去称这一带的语言为达夫拉(Dafla)—米里(Miri)—阿伯尔(Abor)语组,这是英国人命名的地区名,也指山名,现在改用族群和语言名。另一个是雷布查语组,仅仅有雷布查语(Lepcha,又称“绒语”Rong),主要分布在锡金,不丹也有少量分布。再一个是苏龙语组,包括苏龙语(Sulong)、布根语(Bugun)和阿嘎语(Aka,也称Hruso)等,这3种语言的资料比较少,没有进行过系统比较研究。 东支主要分布在中国、印度接壤地区,主要有帕达姆语(Padam)、巴里波语(Pailibo)、米朗语(Milang)、巴昔语(Pasi)、民雍语(Minyong)、西蒙语(Shimong)、卡尔喀语(Karka)、嘎罗语(Galo)、布阳西语(Byangsi)等。这些语言由于分布在中印边界有争议地区,交通极为闭塞,长期以来尚未进行深入调查研究,语言之间远近关系还不十分清楚,有待于深入调查研究以后再重新分类。 以上两个语支又可以合称为藏—喜马拉雅语群,尤其是喜马拉雅西支,与藏语支比较接近。其中喜马拉雅语支的东支与景颇语支又有某种联系。 3.那嘎—波多语支(Naga-Bodo)。这个语支主要分布在印度以及印度与缅甸接壤的山区。语言情况也非常复杂。随着近10多年来,这一带语言调查研究的成果越来越多,有条件对这一地区的藏缅语族语言进行较为系统的分类研究。这个语支大体可以分为3个语组,即那嘎语组、波多语组和嘎若语组。 其中那嘎语组最复杂,主要分布在印度和缅甸接壤的那嘎山区,据说有50—60种差异很大的语言,已经公布资料的语言有:阿沃语(Ao)、昌语(Chang)、匹根语(Pidgin)、克扎语(Khezha)、麻斡语(Mao)、仁玛语(Rengma)、颇姆语(Phom)、喀然姆语(Kharam)、绰特语(Chothe)、尹普依语(Inpui)、唐库尔语(Thangkul)、弯绰语(Wancho)、孔雅克语(Konyak)、诺克特(Nocte)、罗塔语(Lotha)、色玛语(Sema, Sima, Sumi)、塔绕语(Tarao)、英楚汝语(Yimchungru)、梁迈语(Liangmai)、玛灵语(Maring)、坡楚里语(Pochuri)、桑塔木语(Sangtam)、绰克里语(Chokri)等。 波多语组主要分布在不丹南部及印度的山区和丘陵地带,主要有波多语(Bodo)、梅赫语(Mech)、迪马萨语(Dimasa)、梯瓦语(Tiwa)、特里普利语(Tripuri)、腊龙嘎语(Lalunga)、帕尔亚语(Palja)、刀里语(Daori)、喀查里语(Kachari)、萨雅龙语(Sajalong)等。 嘎若语组主要分布在印度西隆以西的山区和丘陵地带,约有10万人分布在孟加拉国,它的北部是波多语组分布区。主要语言有嘎若语(Garo)、阿同语(Atong)、廓克博若克语(Kok borok)、热坝语(Rabha)、日央语(Riang,有人认为属于孟高棉语族?)、鲁嘎语(Ruga)等。 上面3个语组中,波多语组与嘎若语组在地域和语言特点方面都要接近于那嘎语组。 4.库基—钦语支(Kuki-Chin):主要分布在那嘎山区的西南部,语支内部语言情况也非常复杂,内部差异比较大。境外学术界有将这个语支与那嘎—波多语支放在一起,成立那嘎—波多—钦语支的意见。这个语支大体可以分为两个语组:即库基语组和钦语组。这个语支的使用人口比那嘎—波多语支少。 库基语组的语言有:库基语(Kuki)、日莫语(Zeme)、荷马尔语(Hmar)、卡尔比语(Karbi又称米基尔语Mikir)、艾莫尔语(Aimol)、廓姆语(Kom)、岗特语(Gangte)、拉姆康语(Lamkang)、奇如语(Chiru)、别特语(Biete)等。 钦语组的语言有近20种,主要分布在印度和缅甸,孟加拉国也有少量分布。已经发表著作或论文的语言有:铁定语(Tiddim, Tedim)、塔多语(Thado)、哈卡语(Haka)、库米语(Khumi)、派特语(Paite)、马图语(Matu)、费拉姆语(Felam)、包木语(Bawm)、达艾语(Daai)、阿硕语(Asho)、钦奔语(Chinbon)、玛若语(Mara)、森唐语(Sentang)、涛尔语(Tawr)、佐通语(Zotung)、西殷语(Siyin)、目若语(Mro)、沈杜语(Shendu)等。 5.米佐语支(Mizo,又称Lushai或Rai,过去我曾经把它称为赖语支):主要分布在印度那嘎山区的南面,缅甸、孟加拉等国也有少量分布。主要语言有:米佐语(Mizo,学术界通常称卢舍依语Lushai,有50多万人口使用,内部有一定差异),此外还有扎毫语(Zahao)、潘库语(Pankhu)、卡多语(Kado)、杜连语(Dulien)等。 以上3个语支可以构成一个语群,通常称那嘎—波多—钦语群,语言的数量据说有100多种。在这一地区,还有一些比较重要的语言,如美忒语(Meitei,主要分布在印度和缅甸,有100多万人口使用,内部分美忒、罗伊Loi也称查克巴Chakpa、潘噶尔Pangar等方言)。这些语言由于没有更全面深入的资料介绍,因此他们的谱系地位有待于深入调查研究以后再确定。此外还有一个语言,学术界称为察克语(Chak),有数万人使用,在缅甸、印度和孟加拉国都有分布,基本上认为属于藏缅语族,但是应该归属于哪个语支,尚待进一步研究。 6.克伦语支(Karenic)。克伦在缅甸是一个大族,内部支系繁多,语言差别也很大,在泰国也有一定分布。大体分为两组,一组称为斯高语组,另一组称帕沃语组。这个语支的语言比较特别,过去美国白保罗比较强调它的历史地位,把它与藏缅语族其他语言并列。主要是因为它的语法结构与其他藏缅语族语言有很大的差异,基本句型已经由SOV改变为SVO型。后来马提索夫把它与其他藏缅语族的语支单独并列,成为他分类的7大语支之一。 斯高语组的语言有:斯高语(Sgaw,约120多万人口使用,内部有方言差异)。此外还有印保语(Yinbaw)、布里克语(Brek)、印塔尔语(Yintale)、帕库语(Paku)、拉赫塔语(Lahta)、格阔语(Geko)、补伟语(Bwe)、葛巴语(Geba)、马努玛瑙语(Manumanaw)、喀燕语(Kayan)、喀亚赫语(Kayah,又称红克伦语,有50多万人口使用,分东、西两个方言)等。 帕沃语组的语言有:帕沃语(Pa’o,有56万人口使用,分南、北两个方言,南部方言主要分布在缅甸,北部方言主要分布在泰国)、普沃语(Pwo,分东、西两个方言,东部方言有105万人使用,西部方言有21万人使用,每个方言又分若干土语)。 克伦人还使用一种语言称扎延语(Zayein),约一万人使用,与上两个语组的语言差别都很大,暂时无法归入上面两个语组,有待于深入研究。 7.缅语支(Burmic):是藏缅语族中使用人口最多的一个语支,主要分布在缅甸、中国、印度和泰国。大体分东、西两个语组,即缅语组和阿昌语组。使用人口约3400万。 缅语组的主要语言有:缅甸语(Burmese,根据北京大学汪大年教授实地调查,大体可以分为8个方言,即仰光、丹老、土瓦、约、若开、东友、茵达和德努),这个语组可能还有赫捧语(Hpon)、阿拉坎语(Arakanese)、饶尔特语(Ralte)、赫让阔尔语(Hrangkhor)等。 阿昌语组的主要语言有:阿昌语(Achang, Ngachang)、载瓦语(Zaiwa)、勒期语(Lashi, Leqi)、浪速语(Maru, Langsu)、波拉语(Bola)、仙岛语(Xiandao)等。 8.彝语支(Yipho,原称Loloish,Yipho这个名称是20世纪90年代在中国凉山召开国际彝语支会议期间,经过许多专家讨论后确定的)。这个语支的语言主要分布在中国、印度、缅甸、泰国、越南等,使用人口仅次于缅语支,约2300万左右。彝语支内部大体可以分为3个语组,即中央组、东部组和西部—北部组。 中央组的语言比较多,包括彝语(Yi,内部差别比较大,通常分6个方言,26个土语。境外有人把彝语不同地域差别很小的话都作为语言对待,分出了30多种语言名称,这是不对的,不符合语言事实的)、哈尼语(Hani,分布在泰国和缅甸的哈尼语通常称Akha,内部有很大的方言差异)、傈僳语(Lisu)、拉祜语(Lahu)、基诺语(Jinuo)、怒苏语(Nusu)、柔若语(Zaozou)、桑孔语(Sangkong)等。 东部组主要是土家语(Tujia)和白语(Bai)。白语由于受汉语的影响很深,有些人把它分在汉语族的系统里,也有人把它放在藏缅语族里,但单独成为一支,这需要进一步研究和讨论。 西部—北部组的语言有毕苏语(Bisu)、普诺依语(Punoi)、老庞语(Laopang)、纳西(Naxi, Moso,纳西语内部差别比较大,在彝语支里比较特别,他属于彝语支最北端的一个语言,由于受羌语支语言的影响,有一些特点向羌语支语言靠拢)。 学术界通常把彝语支和缅语支合并为一个语言集团通称为彝缅语支(Burmese-Yipho或Yi-Burmic),我们这里把它作为一个语群,作为藏缅语族5个语群之一。 9.景颇语支(Jingphoish)。这个语支在白保罗的分类中放在藏缅语族的核心位置,最近学者们主张可以单独成为一支,但是不一定处在核心位置。这个语支主要分布在中国、缅甸,印度也有少量分布。基本上可以分为2组,即景颇语组和独龙语组。 景颇语组的语言主要包括景颇语(Jingpho, Jingphaw, Singpho,白保罗把它叫做喀钦语Kachin,这实际上是一个地名或州名。内部有方言差异,分布在缅甸的多半称新颇,与中国境内的景颇有一定差异)。此外还有科赫语(Koch)、扎克灵语(Zakring)、塔满(Taman)等。景颇语组的语言有人主张与那嘎—波多—钦放在一个语群里,但是缺乏深入的论证。 独龙语组。境外的学者常常把这个语组称为怒语组(Nuish)。这是一个误解。这是因为20世纪40年代罗常培先生最早记录这个语言的时候,把分布在怒江流域的语言,尤其是独龙语的怒江方言都统称为怒语(或者称俅子语),这是因为中国的民族识别工作还没有进行,只有中华人民共和国成立以后,20世纪50年代才将独龙族识别出来。中国怒族使用3种不同的语言,其中两种属于彝语支,与景颇语差异很大,不属于景颇语支,一种属于独龙语组。独龙语组包括独龙语(Dulong, Trung)、阿侬语等。在缅甸境内,与独龙、阿依比较接近的语言有日旺语(Rawang,有多个方言)等。 10.羌语支(Qiangic)。这是唯一分布在中国境内的语支,包括10多种类型差异很大的语言和文献语言——西夏语。如果过去将景颇语作为藏缅语族的一个核心,主要是因为它可以作为桥梁,联系和解释藏缅语族其他许多语言的现象,那么,羌语支语言由于保留古老面貌比较多,更有资格作为联系语言,与许多语言建立桥梁关系。羌语支大体可以分为南支和北支。 北支的语言有:羌语(Qiang,分2个方言12个土语,内部差别很大,土语之间用母语交际有一定困难)、尔龚语(Ergong,又称道孚语或霍尔巴语,分3个方言,内部差异比较大)、拉坞戎语(Lavrong)、嘉绒语(Gyarong,内部差别很大,分3个方言)。也有人将尔龚、嘉绒和拉坞戎这3种语言合并为一个语组的。普米语(Primi, Pumi,分两个方言,内部有一定差别)、木雅语(Muya, Minya,分东、西两个方言,差别比较大)、扎巴语(Zhaba)、却域语(Queyu)等。 南支的语言有:尔苏语(Ersu,分东、中、西3个方言,内部差异很大,中部方言又称多续方言,有文献记载)、纳木依语(Namuyi,有方言差异)、史兴语(Shixing)、贵琼语(Guiqiong)等。 此外还有一个文献语言——西夏语(Xixia, Tangut)。西夏人是历史上党项羌人的后裔,原住地应该在今四川西部和北部,隋唐后陆续北迁,在宋代今宁夏一带建立地方割据政权,创制文字。经研究,该语言与今羌语支语言接近,应属羌语支语言。其特点介于南支与北支之间的一种语言。 景颇语支与羌语支是否构成一个语群,学术界一直有怀疑。在两次国际汉藏语会议上,美国学者马提索夫向我提问,将这两个语支合并为一个语群的依据是什么?我回答:一是同源词多;二是语法比较接近;三是它们都创新了弱化音节,语音格局比较接近。我现在仍然坚持这个意见。 以上是一个粗线条的分类。我们的分类原则是越细越好,越具体越有价值,但是谁都知道,越细难度越大。每个语支内部并不是所有的语言都在一个平面上,他们之间仍然有远近关系之分。甚至方言的划分也可以划出远近关系的矩阵图。 当然语言分类是一定要有根据的。也就是说,你分类依据是什么?我个人认为主要有两个方面,一个是存古现象的多少,哪些是共同的存古现象;另一个是共同创新的特点是哪些。这些问题不可能在本文中加以全面讨论。 三、讨论 根据已经掌握的资料,现在有几点可以肯定: (一)分布在喜马拉雅两侧的藏缅语族语言,虽然数量庞大,但是他们的亲缘关系是不能够否定的。有一大批证据确凿的同源词,分布在各个实词词类。下面列出各词类的同源词的代表,以见一斑。④     上面所列的例证采集于“汉藏语系词汇语音数据库”中的藏缅语族部分,这个数据库共收集了360多种汉藏语系语言和方言的词汇材料,其中藏缅语族共收集140多种,包括喜马拉雅南麓的部分藏缅语族语言。所列的这5个藏缅语族同源词的语音形式有一定的差异,但是它们都有明显的语音对应关系,对此另有专著讨论,这里就不一一说明。 (二)除了语言学上的证据外,还有历史学、人类学、考古学等方面的证据。远古时期的青藏高原(包括甘肃的河西走廊以及青海的三江源),是东南亚人类文明的发源地,仅仅以藏缅语族语言为例,以青藏高原为起点,有充分的证据证明这一带的人群曾经以多条迁徙路线(走廊)向南、向西迁徙和扩散,形成多条“丝绸之路”、“茶马古道”,是历史上民族迁徙的一条大通道,其中有的翻越喜马拉雅,到南麓定居,有从西域来去的各族群在这里贸易,乃至繁衍生息,他既是伊斯兰族群的交流通道,又是阿尔泰语系语言的核心地区,也是汉藏语系尤其是藏缅语族各族群的发源地。我们从语言分化、语言接触和许多目前仍然保留的语言演变事实可以看到许多未解读的蛛丝马迹,这些有待于深入研究的课题,是语言学、考古学、历史学、人类学乃至地理学、社会学……的重要研究课题。 此外我们从分布在喜马拉雅南麓部分族群的服饰、生活习俗、历史传说、风俗习惯等民族学特点,也可以知道他们与中国境内的藏缅语族各民族的状况大同小异。有文字记载的民族,他们在记载自己历史的时候,往往都认为他们是从中国的青藏高原通过不同的路线、在不同的历史时期迁徙过去,并在当地繁衍生息的。 (三)语言学证据表明,人类使用的语言相对是比较稳定的,尤其是语言中的基本词汇和语法结构,往往数百年都不会有太大的变化,上千年也许会分化成差异较大的方言,但还能够基本上通话。人类由于迁徙、征战或自然灾害等原因,一个族群分化成为多个族群,形成了一系列有亲缘关系的民族或族群,他们使用的语言从一种分化成为多种,形成有亲缘关系的一个语支、一个语群、或者一个语族,最后发展成为一个语系。正因为如此,我们从历史比较语言学的证据中可以大体分析出各民族、各族群分化的时代,勾画出族群关系的远近,并列出该语言的远近关系的矩阵图。甚至可以大致推测到5000年-8000年语言之间的差异值。这种远近关系的矩阵图类似于考古学上的炭14年代学测试,虽然有一定的误差。我们仔细研究藏缅语族各语支远近关系的时候,根据同源词数量的多少,基本上可以测试出该语言分化时间的久暂,当然分化的时间越久,干扰因素越多,测试的难度越大。这也是为什么民族识别一定要以语言识别为重要参考点的一个主要原因。 当然语法差异状况也是我们注意的焦点之一。藏缅语族的基本语序都是SOV型,个别语言如白语、克伦语由于语言深度接触等原因,基本语序已经改变为SVO型。我们从语法结构、语法范畴、语法形式以及表达语法形式的各种语法手段来看,藏缅语族内部差异极大。由于语言发展演变的速度不同,有的语言保守,变化比较缓慢,保留原始面貌较多;有的语言发展较快,语法系统发生了很大的变化。从存古较多的语言,到发展较快的语言之间,有大量中间状态的语言。因此我们从大量语言的语法比较中,可以归纳出语法的演变链来。这种演变链可以从总体语法结构来观察,也可以从一个语法范畴来考察,甚至还可以以一个词类的发展演变来得到证据。⑤ 让我们以藏缅语族语言里量词的发展变化为例。大家知道,量词是汉藏语系语言里的一个重要特点,几乎所有的汉藏语系语言都有数量不等的量词。但是大家也都知道,尽管量词在汉藏语系语言里,目前是一个十分重要的词类,但量词是汉藏语系里后起的一个词类,是几千年来陆续发展起来的一个词类。藏缅语族语言就是一个明显的证明。在藏缅语族里,有的语言至今量词仍然很不发达,但是有的语言却非常发达,有的语言处在不同的中间状态。从不发达到发达,有一条演变链。从这条演变链的各个链节,一环扣一环,我们可以清楚地看到量词是如何一步一步发展起来的,它在发展过程中经过了哪些步骤,出现了哪些状况,具有哪些特点。 (四)民族走廊与藏彝走廊之间的关系,是范围大小的关系,整体与局部的关系,民族走廊应该包括藏彝走廊。我们现在要把藏彝走廊的族群放到整个民族走廊来考察,看看他们的历史地位、发展状况和整个藏缅语族各族群的关系。考察从青藏高原通过纵横交错的各条迁徙通道,将古代藏缅语族的祖先(古羌),经过4000年到5000(有一说6000年)年的分化(期间也有接触、相互影响和融合),形成目前使用上面10个语支的各族群这样的格局。喜马拉雅虽然高万丈,但挡不住民族的迁徙和互动。在当今信息化时代,更挡不住各族群的互动和交流,挡不住他们迈向现代化的步伐,挡不住经济一体化的潮流。研究这一带的语言和文化,就是要揭示他们的共性和差异性,促进各族群的民族自觉,发扬优秀传统文化,走向现代化。 注释: ①有关此次调查记录的语言研究成果,发表在孙宏开、陆绍尊、张济川、欧阳觉亚合著的《门巴、珞巴、僜人的语言》,北京:中国社会科学出版社,1980。 ②此文据说是国家民委负责人有关民族识别问题答记者问的采访稿,见上述著作附录三的295页第5行。 ③调查研究资料表明,这300多个族群除了中国以外,还分别分布在喜马拉雅南麓的西起巴基斯坦,往东到尼泊尔、不丹、印度、缅甸、泰国、老挝、孟加拉、越南等国家。 ④本文所引用的藏缅语族同源词的例证,均采集于“汉藏语系词汇语音数据库”,该数据库一期建设由香港科技大学丁邦新与本人合作完成的国家社会科学基金项目和香港大学拨款委员会的合作项目。二期为本人主持的教育部资助重点项目,并与荷兰皇家科学院合作完成。 ⑤详情请参阅拙作《论藏缅语语法结构类型的历史演变》连载于《民族语文》1992年第5、6期。第5期1-9页,第6期54-60页。

(责任编辑:admin) |