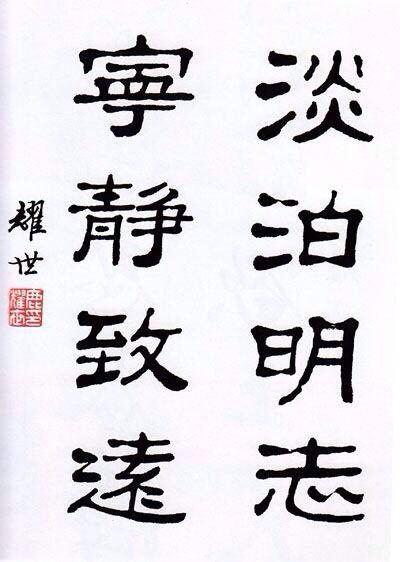

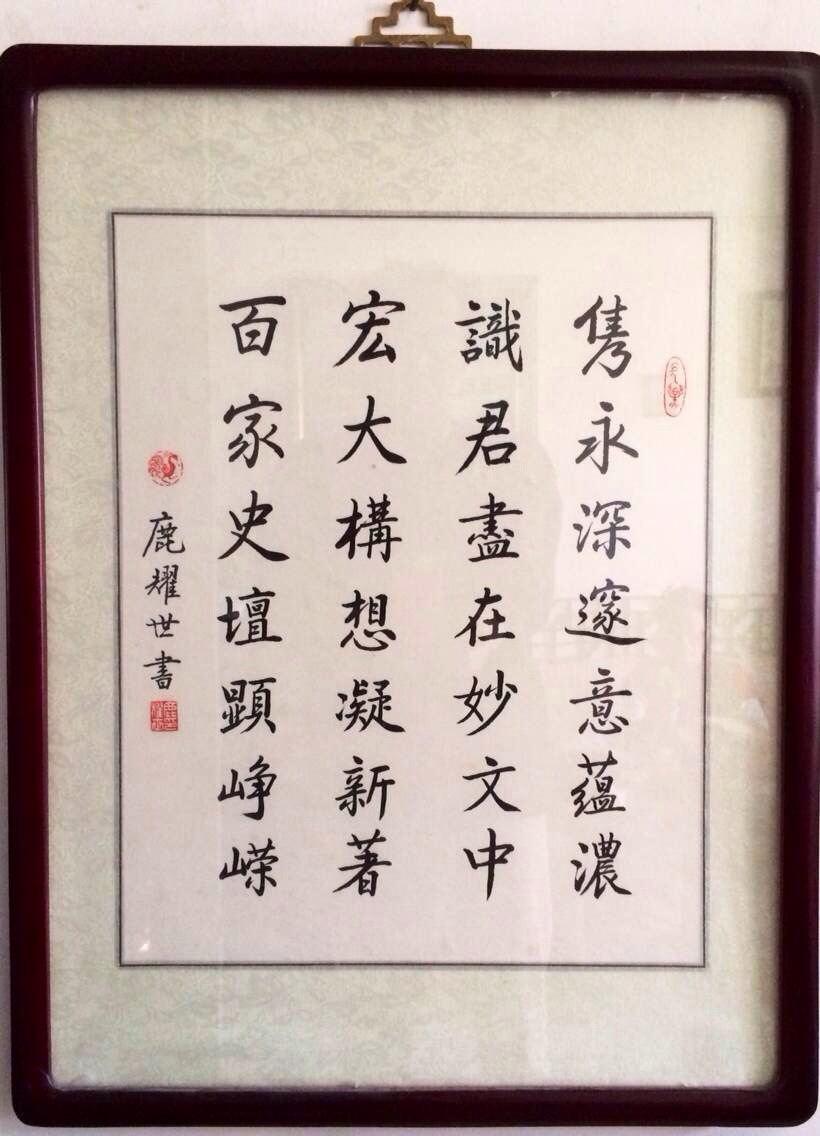

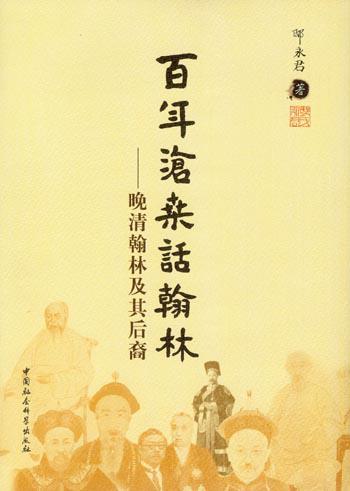

前清翰林鹿公传霖(1836--1910)小照  鹿耀世先生近照  鹿耀世先生著述之一  鹿耀世先生著作之二  鹿耀世先生隶书对句  鹿耀世先生行书横幅  鹿耀世先生楷书所录赠本人七言绝句  拙著《百年沧桑话翰林》封面 日月如梭,朱颜欺我。转瞬之间,沉潜于翰林领域,已逾二十年矣。曾记得,春映北海之晴波,夏临辟雍之泮水;秋对西山之红叶,冬踏燕园之积雪,抚不尽厚重之尘封,展不完泛黄之古卷。眼前辄现前辈奋笔疾书之身影;耳畔常闻先哲如数家珍之吟哦。时空交错,如醉如痴,竟不知今夕何夕也。 偶像学有推论云:“早年认同谁,崇拜谁,将来就最有可能成为谁。”信然。而遗传学则强调基因之作用,即所谓“龙生龙,凤生凤”。学术世家子弟,于文化传承方面出类拔萃者众,当是不争之事实。清代翰林共有6472位,其后裔遍布当今世界,不乏各行业之翘楚。本人在研究翰林个案过程中,已注意到翰林后裔在诸多领域中的突出优势,并陆续对吕碧城、赵朴初、陈岱孙、张爱玲、鲁迅、周作人、瞿同祖、黄宗江、俞平伯、启功等十位翰林后裔之家学渊源及成功因素,进行过初步探讨。后收入拙著《百年沧桑话翰林——晚清翰林及其后裔》,并于2010年11月,由我院中国社会科学出版社付梓。 盖因正值辛亥革命百年、亦为翰林院消失百年前夕,此书之推出,甚得我院重视。2011年2月27日,由中国社会科学出版社主办、北京社科书店承办之新书出版座谈会,在北京社科书店“贡院学人沙龙”举行。座谈会以“百年论先贤、贡院话翰林”为主题,社科出版社副总编辑曹宏举兄亲任东道,吾以作者身份,与来自北京大学、中国人民大学、中央民族大学和院科研局、国际局、机关团委、民族文学所、历史所、民族所、考古所等单位的专家学者,六家新闻媒体记者及多位图书爱好者聚集一堂,围绕翰林群体在晚清与民国时期各个领域中之作为,以及当今应从中获得何种启发与教益等问题,进行广泛深入之探讨。《光明日报》、《中华读书报》、《新京报》、《中国社会科学报》等多家媒体陆续报道,均予好评。其后,吾与多位翰林后裔因此书而结缘,成为至交。而鹿耀世先生即其中之一。 耀世先生乃当今书法名家、诗人、我院社科出版社退休编审,资深美编,于图书封面设计领域造诣精深,有多种著述行世。因大名鼎鼎,吾早有耳闻,然无由相识,更不知来历。3月上旬某日,电话铃响。对方自报家门云:“我姓鹿名耀世,我曾祖父乃鹿传霖。君知之乎?”我即答曰:“鹿公传霖之大名,如雷贯耳,焉能不知?公祖籍直隶定兴,乃清同治元年壬戌科二甲36名进士,入翰林,官至东阁大学士、军机大臣,《德宗实录》总纂。卒赠太保,谥文端。在我直隶乡贤中,与南皮张公之洞并称双璧,堪称故里之光,桑梓之荣也。”“张公之洞,乃我曾祖母之胞弟!”“啊,恕我孤陋,此事竟不知之。张文襄公曾高中同治二年癸亥科榜眼,奇才高品,举世闻名。鹿兄实乃两系翰林后裔,可钦可敬。来电有何见教?”“今读《院报》,得知兄在我社出版新作《百年沧桑话翰林》,甚有兴趣。我拟自购一册,请兄签名,时间地点请兄明示。”“岂敢,兄能垂顾,弟求之不得。无论倚年齿,还是凭资历,均应弟去拜望兄长,方合于礼数。请确定时间地点,弟专程将签名本面呈于兄,以求斧正。”“那就不客气了,吾已退休多年,现卜居城南肖村。兄有暇可来寒舍一叙,吾将聊备清酌,与兄共饮。”“明天上午十点,至兄府上拜望如何?”“翘首以待,将敬倚柴扉,恭迎贵客也。” 翌日,吾趋至南城,探访鹿兄。时值孟春,残雪未尽,青阳柔弱,乍暖还寒。遥望驿外桥边,兀立一彪形大汉。走近通名,执手寒暄。只见眼前之鹿兄,身高一米八五,目光如炬,气宇轩昂,虽从未谋面,却似曾相识。因尝收藏鹿公传霖小照,印象极深,存于脑海,挥之不去。二人容貌风采,如出一辙,不得不服膺遗传基因威力之强大也。迳入书斋,陈设古雅,墨香四溢,四宝俱全。举目窗外,视野开阔,春草微黄,树影扶疏,颇有几分“云深不知处”之意境。吾呈上签名本一册、及连夜为兄赶制之朱文篆印一枚;兄曾吾行书条幅一帧,乃白居易《送王十八归山寄题仙游寺》中句,曰“林间暖酒烧红叶,石上题诗扫绿苔”。只见笔笔到位,字字正雅,章法谨严,秀润清嘉。一览便知乃得馆阁真髓,翰林家法焉。二人谈今说古,品书论道,兴致盎然,相见恨晚。转眼已至正午,起身告辞。然兄真心挽留,诚邀共饮,盛情难却,只得从命。嫂夫人亦颇热情好客,且厨艺一流,菜肴色味俱佳。所饮之酒,为桑梓所酿,曰“五合窖”,乃定兴父母官专程来京拜望时所赠。吾素知河北当地所酿之酒,皆为清香型,然品之则有浓香之味。询之于兄,云:此酒乃从四川宜宾五粮液酒厂特聘技师,并携来百年酒窖之壁泥,曲、料亦均自蜀地购进,故与五粮液品味甚相仿佛。临别之时,兄以未开封之“五合窖”一瓶相赠,云“家乡美酒,带回慢慢品尝可也。”殷殷之情,令人感动。当今时日,人情寡淡,嘴勤手懒,故雅集多在饭庄。邀客赴家宴,已不多覯。鹿兄真挚淳朴,于此可见一斑。 此后,兄弟二人时通音讯,定期小酌,多有共识,遂成莫逆。本人性情浮躁,论事易生偏执,慷慨激昂,却难免厚此薄彼;而鹿兄则心平气和,不急不躁,聊聊数语,往往能切中肯棨。一次,兄谈及当今行文风格。云:“吾认可兄之高见,我社科院乃翰林院余绪,而翰林即文翰之林,理应为名笔聚落,美文渊薮。然吾任编辑多年,阅稿无数,却鲜有行文顺畅,如行云流水者,常深以为憾,却又徒呼奈何。辄思虽不可奢望如前清翰林,人人皆为文章高手,但以吾院之地位突兀,总应有一二同人,能秉生花妙笔,撰就精彩华章,而不负翰林之佳名盛誉。品读《百年沧桑话翰林》后,吾心稍安。兄之行文风格,兼具文言文之简洁凝炼,与白话文之浅显晓畅,令吾耳目一新。有兄在,则何人再敢妄言我院无人哉!”吾闻此言,难免沾沾自喜。然无论如何,应自谦一下,故而答曰:“兄过奖。其实即使在清代,文章再好,亦不受重视。坊间有‘四大无用’之说,即‘翰林院文章、太医院药方、武备库刀枪、光禄寺茶汤’,翰林院文章竟居无用之首。本人只是好拽文,而吾师钟翰先生又对行文水准要求极严,究其大要,即兄方才所云之‘兼具文言文之简洁凝炼与白话文之浅显晓畅’也,真英雄所见略同。吾多年来,奉之为圭臬,苦心孤诣,渐有小得而已。”“无用,往往有大用也。黄钟大吕,庙堂之音,不得闻者久矣!”而后话锋一转,郑重谈道:“其实撰文之道,一如书法,下笔即当全心投入,严肃认真,不然不如不写。综而观之,弟之行文仍大有改进余地。因风格介于文言与白话之间者,最难把握;所谓‘半文半白’,与‘不文不白”,甚至不伦不类相去弗远。且兄措辞择字,仍存雕琢痕迹,读之辄有生涩之感。吾虽不擅撰述,但喜精读。今后若发现舛误,必知无不言,言无不尽,不敬之处,望兄海涵。”“闻兄之言,如醍醐灌顶也。古人云:‘当局者迷,旁观者清’;若有见教,恭请明示,永君求之不得。”自是,每有新作发表,兄必认真审读,且于第一时间通话交流,畅谈观感,指出舛误,一针见血,毫不留情,真“一字师”也。 兄喜怒不形于色,语速舒缓。然不经意间,却往往高论迭出。某次,二人谈及表演艺术。兄对吾云:“少年时期,吾家曾住在北影附近,舅父陈方千,乃著名导演。有此机缘,吾得与诸多著名导演及演员颇有交游,且曾在几部电影里跑过龙套。舅父尝对吾云:目为心窗,挑演员,绝非挑眼圆者,而是挑眼亮者也,眼亮则心明。然仅此尚不足焉,面部表情是否发达,肢体动作是否灵巧,观察社会是否深刻,生活体验是否细腻,亦十分重要,缺一不可。近年来所播电影电视剧,之所以不能吸引观众,因素很多,而演员资质不够,两眼无神,面部麻痹,心不在焉,呆头呆脑,乃其主因。舅父认为,吾双目虽炯炯有神,但面部表情不够发达,故万难于表演领域有所成就。建议吾另择它途,不然既误自身,亦误电影。鹿氏家族满门科甲,家学渊源,尤重书法。而吾乃传霖公长门长孙之长子,自幼在家父指导下临池习字,一丝不苟。及长,逐渐对美术设计情有独钟,最终以此为业,乐在其中。”鹿兄高论,吾深以为然。 就吾观察,鹿兄确属追求完美与卓越之人。其书法作品,必重写多遍,而择其精者,其余尽毁之。颇有几分宋代书法大家蔡襄“百衲碑”之严谨(永君按:据宋人董遒《广川书跋》载:“蔡君谟(蔡襄)妙得古人书法,其《昼锦堂记》每字作一纸,择其不失法度者裁截布列,连成碑形,当时谓‘百衲碑’。”)。某次,鹿兄对吾云:“吾已为兄作诗一首,并以楷书录之,然数遍皆不满意,此次不敢出示。待吾有暇复录之,及至满意后,再赠兄不迟。”一月之后,兄云赠诗录就,随时可取。见之,乃七言绝句一首,且为嵌字诗。其云:隽永深邃意蕴浓,识君尽在妙文中;宏大构想凝新著,百家史坛显峥嵘。”情真意切,诗书俱佳,笔酣墨饱,无懈可击。诚惶诚恐之余,装裱配框,张挂客厅,以为鞭策也。 鹿兄尽管出身名门,然待人平易,推己及人。去年季春,吾新作《永君说生肖》由商务印书馆推出,依例应呈鹿兄一阅。询及行踪,知兄正云游海外,仲夏始归。兄回京伊始,便相约小聚。兄虑及时值酷暑,吾专程跋涉,于心不忍,建议在潘家园见面,乃因二人均时常光顾此地,吾选印谱、章料,而兄淘碑帖、古籍之故也。某周六午时,赤日炎炎,人声鼎沸。相约于东门入口处相见,吾先趋至以迓之。须臾,只见鹿兄头戴草笠,葵扇在手,面色通红,汗流浃背,疾步而来,寻寻觅觅。若不知身世,泯然一旧京胡同老叟也。吾上前连呼鹿兄,相顾而笑;久别重逢,竟在闹市。取书签名持赠,敬请赐斧;而后匆匆而去,各自奔忙。数日后,接鹿兄电话,云:“装帧精美,图文并茂,文字洗练,可读性强。未挑出错字,然配图不精。《虎年说虎》一文所配‘四灵’中,苍龙与白虎互讹,且方位有误。其他小疵,尚有四五处之多,令人遗憾。吾已一一标注,望再版时更正。”吾闻此言,良久无语。此著得商务印书馆诸君倾力相助,文字层层把关,先后校对七遍,几将错字尽去无余。吾亦曾以“通观全书,无一舛误”自诩。而配图之选及文字说明,则授权于吾。诸君对吾信任至此,却辜负厚望,复何言哉?恨与愧并! 吾一直主张,当今社科院当可比照传统时代之翰林院,有高级职称者,可雅称翰林,则鹿兄与吾,翰苑之同僚也。而与兄交游,印象最深之处,乃世家子弟特有之温良恭俭、老成持重,表里澄澈,品学兼优。真乃发先贤之流韵遗响、展翰林之潜德幽光于当世者也。如此尊贵出身,于当今时日,可堪称道,令人神往;然在数十年间,却成原罪,备受牵连,辄遭迫害,真真“龙游浅水遭虾戏者”也。乃至影响到鹿兄之现实处境,造成永久缺憾。然兄却能从容面对,娓娓道来。视之若过眼云烟,而被一阵清风吹过。宠辱不惊,无怨无悔。大智大慧,吾不及也。 今生今世,如此诤友,于摩肩接踵之茫茫人海,罕能相遇;如此知音,于杂音聒噪之攘攘闹市,绝难觅得。而吾竟遇之、得之,此生大幸!最后,吾想用拙著《愿将心事付瑶琴·后记》中诗,以为结语: 愿将心事付瑶琴,自古知音最难寻;瓦釜雷鸣君衔恨,黄钟毁弃我伤心。 卞和抱玉楚山下,屈子行吟汨罗滨;不知有汉无魏晋,桃花源里一散人。 (责任编辑:admin) |