|

“青铜器与金文专辑”

(韩巍先生近照)

韩巍

北京大学中国古代史研究中心

本文的研究得到教育部人文社科研究青年项目“西周晚期青铜器铭文综合研究”(09YJC770001)和国家社科基金青年项目“西周金文所见世族通考”(11CZS008)的资助。

内容提要:新出西周青铜器作册吴盉铭文的纪年高达“三十年”,学者多定为穆王时器。本文对吴盉的器形、纹饰、铭文内容详加分析,并联系同一人所作的吴盘、吴方彝以及其他一些有铭青铜器,论证吴盉的年代应为恭王三十年,进一步验证了恭王纪年应在三十年以上的假说。作册吴从恭王后期一直活动到孝夷时期,是西周中期晚段册命铭文中多次出现的一位史官。由吴方彝等器铭文可知,作册吴是西周世族尹氏的宗子。尹氏宗子世袭为“太史寮”长官,在西周王朝中具有重要地位。

关键词:西周青铜器 作册吴盉 断代研究 恭王 尹氏

作册吴盉是近年面世的一件重要有铭青铜器,虽然铭文不长,但其器主“作册吴”曾出现于多篇重要铭文中;而且其纪年高达三十年,又“四要素”俱全,对于西周铜器断代和年代学研究具有重要价值。朱凤瀚先生曾撰文介绍这件铜器,并将其年代定为宣王三十年;夏含夷先生对吴盉及相关铜器的历日进行了排比,认为其年代应为穆王三十年;王占奎先生也认为从器物和字体风格看来,吴盉只能属于西周中期,应为穆王时器[1]。几年前我曾撰文探讨西周恭、懿之间铜器的断代,并提出恭王纪年应在三十年以上的假说[2]。吴盉为验证此说提供了非常关键的新材料。另外在吴盉资料公布之后,吴镇烽先生编著的《商周青铜器铭文暨图像集成》(上海古籍出版社2012年9月)又收录了一件作册吴盘(编号14525),与吴盉应是同人同时所作的一套水器,为判断吴盉年代增添了重要旁证。因此,有必要对吴盉及相关铜器的年代重新加以讨论。

图一:作册吴盉器影

吴盉的器形比较特殊,器身作折肩、圆鼓腹、圜底的罐形,自腹中部向上斜伸出管状流,与流相对的一侧有兽首半环形鋬,腹底有三个较短而细的圆柱形足(图一)。与其造型接近的铜盉比较少见,朱凤瀚先生举出现藏瑞典的师转盉。该器自名为“

”,腹部较深而外鼓,口沿下饰分尾的长鸟纹,腹饰瓦纹,朱先生定其年代为西周中期偏晚,甚是。另外,朱先生还提到与吴盉器身形态类似的两种铜盉:其一以张家坡窖藏出土的伯百父盉为代 表,其二是京山苏家垅出土的铜盉。这两件盉的器身都作球腹罐形,但前者为三袋状足,后者为四兽足;前者年代在西周晚期,后者已到春秋早期。王世民、陈公柔、张长寿三位先生编著的《西周青铜器分期断代研究》一书没有收录吴盉一类的鼓腹罐形盉,但其定为Ⅰ型Ⅰ式的深腹罐形柱足盉似与吴盉有着类型学上的亲缘关系[3],可视为后者的祖型。这种罐形柱足盉在西周早期与其他类型的铜盉一样都有体型瘦高、腹较深的特点,进入西周中期之后都向低矮化的方向发展。西周早中期的铜盉以三足或四足鬲形盉最为多见,晚期则流行逑盉一类的扁圆形四兽足盉。以吴盉为代表的柱足罐形盉和以伯百父盉为代表的袋足罐形盉,在西周中晚期都不太多见,故缺乏可资比较的断代标尺。但吴盉这类铜盉在形态上却与东周时期广泛流行的球腹三足提梁盉有着更密切的联系。

图二:吴盉纹饰细部

图三:吴盉器内底铭文X光照片

吴盉的颈部和腹上部各饰有一周有目窃曲纹,是由两个“凹”形环绕一个圆圈状的兽目组成。朱凤瀚先生指出这种纹饰与追簋、琱生鬲的窃曲纹属于一类,而彼二器均属西周晚期偏晚阶段。彭裕商先生将这类窃曲纹定为Aa亚型,并指出其中较早的形态有盠方尊、卫鼎等器[4]。细加比较,可见吴盉的窃曲纹与西周晚期同类纹饰差别较大,尤其是中间的兽目是一个很大的圆圈,而非西周晚期常见的凸起小圆点,应该是较早的形态(图二)。吴盉铭文的书体清秀严整,行款整齐,字间距较大(图三),与恭懿时器即簋(《集成》4250)、师虎簋(《集成》4316)等相似。综合考虑吴盉的器形、纹饰、铭文书体等因素,我认为其年代应与师转盉相当,即属于西周中期的偏晚阶段。朱先生将其定于宣王时期,似失之偏晚。但若将其年代定为西周中期偏早的穆王时期,又有过早之嫌。而且朱先生还指出,无论将穆王元年定在何年,吴盉之历日均不能与目前公认为穆王标准器的三十四年鲜簋(《集成》10166)相容于同一王世。这对于将吴盉定为穆王器之说也是有力的反证。

由于吴盉的器形、纹饰有些特殊,要做出准确的断代,仅依靠类型学比较是不够的,必须进一步参考铭文内容。吴盉铭文隶写如下:

隹卅年四月既生霸壬午,

王在

,执驹于

南林。衣(卒)执驹,王乎(呼)雟

召作册吴,立

門。王曰:赐驹。吴拜稽首,受驹以出。吴敢对扬天

子丕显休,用作叔姬般(盤)盉。[5]

朱凤瀚先生指出:“‘王在

’之

,地名。散氏盘铭文中有‘

人

工

君’。‘

南林’,可能是

地南部之林地,王在此地执驹,则此地有可能是王室饲养、放牧马之场所,亦即马场所在。”其说甚是。

地在西周金文中很少出现,作为周王活动的地点更是仅此一见,难以作为铭文系联的根据。吴盉铭文中可拿来与其他铜器铭文互相系联的内容主要有四项:一、年、月、月相、干支“四要素”;二、作为呼召者的人物“雟

”;三、“执驹”及“赐驹”之礼;四、作册吴本人。与吴盉铭文所记年、月相同的唯一铜器是卅年虎簋盖(《商周》05399—05400),其“四要素”为“卅年四月初吉甲戌”,吴盉的“壬午”是“甲戌”之后第八天。按照月相“四分法”,若甲戌为“初吉”,则壬午完全可以落入“既生霸”范围内,因此吴盉与虎簋盖应属同一王世。虎簋盖铭文记述周王在“周新宫”对虎进行册命,“新宫”这个地点又见于十五年趞曹鼎(《集成》2784)、师汤父鼎(《集成》2780)、师遽簋盖(《集成》4214)、望簋(《集成》4272)、殷簋(《商周》05305—05306)、士山盘(《商周》14536)等器,其年代多被定于恭懿时期。虎簋盖器主所作的元年师虎簋(《集成》4316),其记事晚于虎簋盖,铭文中代宣王命的史官“内史吴”与“作册吴”应该是同一人,其年代应与吴盉相去不远。虎簋盖因为纪年高达三十年,多数学者将其定为穆王器,师虎簋则多被定于懿王或恭王元年。唯彭裕商先生将虎簋盖定为夷王三十年,师虎簋定为厉王元年[6],似失之偏晚。我曾根据国博所藏廿四年

簋(《商周》05362)铭文,指出

簋、廿七年卫簋(《集成》4256)、虎簋盖等目前普遍被定于穆王的高纪年铜器,均应为恭王时器,且恭王纪年至少在三十年以上。因此在我看来,吴盉应该是恭王三十年的标准器[7]。朱凤瀚先生指出,吴盉铭文中周王所呼召的“雟

”,“雟”当为职官名[8],“

”为其私名,“雟”这个职官又见于达盨盖(《商周》05661—05663)铭文(图四):

图四:达盨盖铭文拓本

唯三年五月既生霸

壬寅,王在周,执驹于

滆

。王呼雟趩召达。王赐达驹。达拜稽首

对扬王休,用作旅盨。

达盨盖铭文记事与吴盉同为周王行“执驹”礼并赐臣下以驹,而其呼召者的职官都是“雟”。“雟趩”这个人物,有学者指出就是趩尊(《集成》6516)的器主“趩”。趩尊铭文记载“趩”受周王册命,其右者为“井叔”,郭沫若、刘启益等学者将其定为孝王器,陈梦家、彭裕商等则定于懿王时[9]。达盨盖出土于沣西张家坡井叔家族墓地M152,同墓亦出土“井叔”之器,故发掘者认为“达”即井叔之名,并将该墓年代定为张家坡墓地的第三期,即恭懿孝时期[10]。我认为M152的年代应晚于其东侧的M170井叔墓,故井叔达应是第二代井叔,主要活动于懿孝时期;第一代井叔(M170墓主)即井伯

之母弟,主要活动于恭王时期[11]。由此看来达盨盖与趩尊应属同一王世,以定于懿王为宜。

目前所见西周金文中记录“执驹”及“赐驹”之礼者,除吴盉、达盨盖以外,还有盠驹尊(《集成》6011)和宋代著录的

鼎(《集成》2742)。盠驹尊的器主,目前学者多认为即逑盘(《商周》14543)铭文中单逑的三世祖“惠仲盠父”,故将其年代定于穆王。我则认为“盠”与“惠仲盠父”并非一人,盠方尊、方彝的年代应在恭王早期,盠驹尊或在穆恭之际[12]。

鼎器主即微氏家族的微伯

,

鼎纪年与三年

壶(《集成》9726)相同,前者为四月,后者为九月,铭文中担任呼召者皆为“虢叔”,可能是同年之器。

壶的年代,学者多定于孝夷时期。可见“执驹”及“赐驹”之礼主要流行于西周中期偏晚阶段。而到西周晚期,周王参与的礼仪性活动大大减少,到宣幽时期更是主要局限于册命仪式。从这个角度看来,吴盉的年代也不太可能到西周晚期。

图五:作册吴盘器影

作册吴盘为西周时期最常见的双耳圈足盘,圈足外侈并有折边,附耳高于口沿,耳部横截面呈圆形(图五)。西周早期至中期早段的双耳盘,腹部相对较深,圈足较高,附耳多外撇,低于口沿或与口沿齐平;而西周晚期的这类盘,附耳截面已变成方形[13]。故吴盘的年代应属于西周中期偏晚阶段。与其造型最接近者有墙盘(《集成》10175)和走马休盘(《集成》10170),前者为恭王标准器,后者亦多被定于恭懿时期。吴盘腹部及圈足所饰的窃曲纹,与吴盉颈部和腹部的纹饰非常相似,两器的体量亦相配。但吴盘的铭文比较特殊(图六):

图六:吴盘铭文拓本

天月既生霸壬午,

执驹于

南林。衣(卒)乎(呼)雟

召作冊吴,叔召敢驹。吴拜稽首

盉出。吴敢对扬天

姬用作叔姬般(盤)盉。

吴镇烽先生认为吴盘与吴盉应是一套盥洗器,吴盘铭文原应有60字,但后来补铸时仅给第1行补一“天”字,第4行补“叔召敢”三字,第5、6行分别补“盉”、“姬”二字,每行凑足7字,故不能通读(上录释文将所补文字用黑体表示)。吴盘铭文笔划有力,字口清晰,其行款、间距、字体、书风均与吴盉完全一致,不像是伪作。吴先生认为是后来补铸的6字,均在吴盉铭文的范围内,书风也与其他文字相似,但笔划似乎要粗一些。据现有铭文拓本,看不出有补铸痕迹,究竟是何种原因导致这种罕见的错铭,还有待目验原器后进一步探究。无论如何,从器形、纹饰和铭文看来,吴盘和吴盉很可能是同人同时所铸的一套水器,它为我们将吴盉定为恭王三十年器增添了一个有力旁证。

吴盉器主“作册吴”自作的铜器,还有传世的吴方彝盖(《集成》9898),其铭文曰(图七):

图七:吴方彝盖铭文拓本

唯二月初吉丁亥,王在周

成大室。旦,王格庙。宰朏右

作册吴入门,立中廷,北向。

王呼史戊册命吴,司

眔叔金,赐秬鬯一卣、玄衮衣、赤

舄,金车、

鞃、朱虢靳、虎

熏裏、

較、

畫、金甬、马四匹鎥勒。吴拜稽首敢对扬王

休,用作青尹宝尊彝。吴其

世子孙永宝用。唯王二祀。

图八:吴方彝盖器影

此器仅存器盖,捉手已残,盖面中央及四脊皆有凸出的扉棱,饰分解状的兽面纹(图八),与其造型、纹饰最为接近者是岐山流龙嘴出土的齐生鲁方彝(《集成》9896)[14]。这两件方彝的体型较大,造型与纹饰都继承了西周早期方彝的传统,与盠方彝(《集成》13546)、师遽方彝(《集成》13544)、井叔方彝(《集成》9875)这一类体型矮小、有象鼻状双耳的方彝不同。后一类方彝的年代主要在穆王晚期至恭王时,下限不晚于懿王,因此吴方彝的年代也不会太晚[15]。吴方彝铭文所记赏赐物品的等级较高,与其相似者如牧簋(《集成》4343)、彔伯

簋(《集成》4302)、伯

鼎(《集成》2816)、三年师兑簋(《集成》4318)、番生簋(《集成》4326)、毛公鼎(《集成》2518)、四十三年逑鼎(《商周》02503—02512)等,年代大致从西周中晚期之际到晚期;尤其是成套的车马器,恭懿时期册命铭文中非常少见。由此看来,吴方彝的年代也不太可能早到穆恭时期。过去郭沫若、陈梦家、唐兰等学者都将吴方彝定为恭王时器,刘启益则定于孝王时[16]。吴方彝的“四要素”为“二祀二月初吉丁亥”,早于趩尊的“二祀三月初吉乙卯”28天,二者可排入同一王世。“夏商周断代工程”排出的西周金文历谱将吴方彝和趩尊均定于懿王二年[17],其说可从。

图九:牧簋图像

作册吴在册命铭文中又称“内史吴”,作为代宣王命的史官,见于元年师虎簋、师

簋盖(《集成》4283)和牧簋三器铭文。师虎簋铭文的“四要素”为“元年六月既望甲戌”,早于曶鼎(《集成》2838)的“元年六月既望乙亥”一日。曶鼎铭文中出现“井叔”,学者多定为懿王或孝王时器。“夏商周断代工程”将师虎簋、曶鼎定于懿王元年,其说甚是[18]。师

簋盖(《集成》4283)的册命地点为“周师司马宫”,其右者是司马井伯

;故本器记事应发生在井伯

受命为“冢司马”之后,即恭王二十四年以后,也是恭王晚期至懿王初年的器物。牧簋器形为敞口鼓腹方座簋(图九),口沿下饰S形窃曲纹,腹部及方座饰波带纹,圈足饰重环纹,耳部兽首有凸起双角,吐出向内的卷舌,下有钩卷垂珥[19],其造型和纹饰风格接近西周晚期。铭文所记赏赐物品与吴方彝相似,亦多见于西周中晚期之际至晚期的册命铭文。学者对牧簋的断代意见不尽一致,但总体上有由早逐渐拉晚的趋势。郭沫若、陈梦家、唐兰等先生均将牧簋定为恭王器,刘启益先生则定于孝王时,《西周青铜器分期断代研究》亦定于孝夷前后;彭裕商先生认为其器形、纹饰均接近厉宣之世,但由“内史吴”之联系,暂定于厉王时[20]。如果仅从器形、纹饰及铭文内容着眼,将牧簋定于西周晚期应该没有太大问题;但由于“内史吴”这个人物,其年代不能拉得太晚[21],还是定于孝夷时期比较合适。由以上所论,还可系联其他一些重要铜器。比如“裘卫四器”中,五祀卫鼎(《集成》2832)铭文有“余执龏(恭)王恤工(功)”之句,此处的“龏(恭)王”应为谥号,故其年代至早到懿王。卫盉(《集成》9456)铭文的“四要素”为“三年三月既生霸壬寅”,与达盨盖的“三年五月既生霸壬寅”可排入同一王世,二者皆为懿王三年之器。据

簋铭文,井伯

受命为“冢司马”是在恭王二十四年,因此凡铭文出现“司马井伯”或“周师司马宫”的铜器,如师

簋盖、走簋(《集成》4244)、救簋盖(《集成》4243)、师

父鼎(《集成》2813)等,其年代均应晚于是年,其中走簋的“十二年”应为懿王十二年无疑。另外在永盂(《集成》10322)铭文中,井伯身为传达王命的重臣之一,其地位仅次于益公,而高于荣伯、尹氏、师俗父和遣仲。宰兽簋(《商周》05376—05377)铭文中的右者为“司土荣伯”,可知荣伯的官职是“司土”,故永盂的井伯应该是已任“冢司马”的井伯

,其纪年“十二年”亦应是懿王十二年。在五祀卫鼎铭文中,井伯位列伯邑父、定伯、

伯、伯俗父之前;而在卫盉铭文中,伯邑父又位列荣伯、定伯、

伯、单伯之前。与永盂铭文对读,可知卫鼎的井伯也应是司马井伯

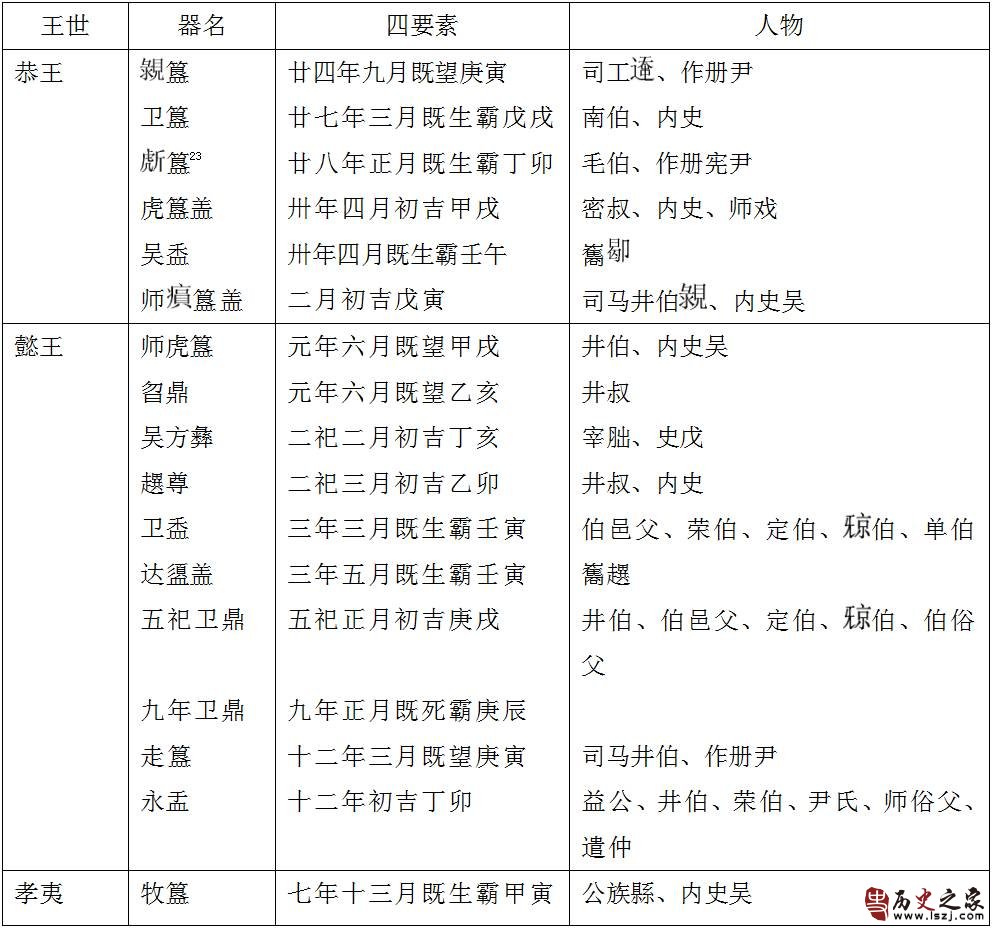

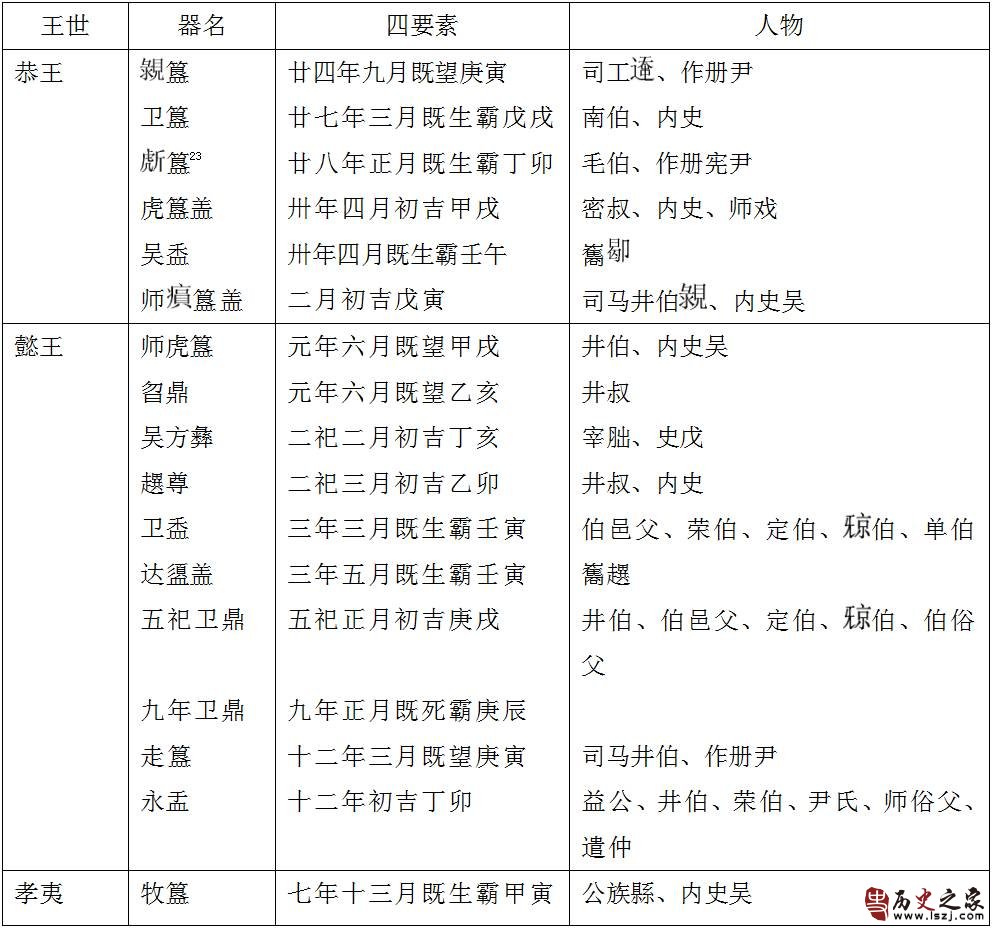

,其纪年应为懿王五年。李学勤先生早年将五祀卫鼎、九年卫鼎(《集成》2831)和卫盉定为懿王时器,廿七年卫簋定为恭王时器[22],其说甚是。为方便比较,我们将上文涉及到的恭王晚期(24年之后)至懿王时期的纪年铜器,以及与作册吴相关的铜器铭文列为下表:

从吴方彝铭文所记赏赐物品的级别看来,懿王二年作册吴的地位已经很高,他担任史官之职应该是从恭王后期开始。牧簋铭文说明作册吴直到孝夷时期仍在活动,学者一般认为懿、孝、夷三王在位时间不长[24],而且史官不同于军事、行政官员,高龄者或亦可胜任,因此作册吴一生经历恭、懿、孝、夷四王也是有可能的。但是如果按照夏含夷等先生的意见,将吴盉定为穆王三十年器,则作册吴从穆王一直活动到孝夷时期未免太长。因此我主张吴盉与虎簋盖应同为恭王三十年器,吴盉的面世为“恭王长年说”又增添了一个新的证据[25]。

最后,作册吴的家族背景也值得略做考察。吴方彝铭文称“用作青(静)尹宝尊彝”,“青尹”是作册吴对其祖考的称谓;“青”读为“静”,应为谥号,“尹”按照通常理解应是职官名。西周中晚期作器铭辞中的祖考称谓大多采取“谥号(氏名)+公”或“谥号(氏名)+排行”的形式,称“某尹”者极为罕见。昭穆时期的寓卣(《集成》5381)铭文称“用作幽尹宝尊彝”,“幽尹”的称谓形式同于“青尹”;而由同一人所作的寓鼎(《集成》2756)铭文可知,寓的官职是“作册”,与作册吴相同。这绝非巧合,恰好证明作册寓和作册吴属于同一家族,即西周至春秋时期屡见于金文及文献的世族“尹氏”[26]。

尹氏家族的始祖应是西周开国功臣之一的“尹佚”,亦称“尹逸”、“史佚”、“作册逸”。吴其昌《金文世族谱》已将“尹氏”置于《姞姓谱》之下[27];传世器尹叔鼎(《集成》2282)铭文曰:“尹叔作鄤姞媵鼎”,可证尹氏为姞姓;另有尹姞鬲(《集成》754),器主“尹姞”应是出身尹氏家族的女子。吴盉铭末的“叔姬”,朱先生指出应是作册吴的夫人;周代一直有“姬姞耦,其子孙必蕃”(《左传》宣公三年)的说法,姬、姞二姓通婚之例在西周金文也有不少。有别于其他世族以“氏名+公”或“氏名+排行”来称呼宗子的惯例,尹氏家族的宗子世代都被称为“尹氏”,直到春秋时期仍然保持着这个传统[28]。尹氏族人用“某尹”来称呼已故的祖考,应该与其宗子世代称“尹氏”有关。

尹氏宗子世袭为周王朝史官之长,掌管太史寮,这可得到

钟(《集成》247-250)铭文的证明:“

曰:丕显高祖、亚祖、文考,克明厥心,疋(胥)尹叙典厥威仪,用辟先王。

不敢弗帅祖考秉明德,

(恪)夙夕佐尹氏。”

所属的微氏家族世代为王朝史官,而

的历代祖先和

自己都是“尹氏”的僚佐。另外宣王时期的善夫克盨(《集成》4465)铭文有“尹氏友史趛”,“友”即“僚友”,可见史趛也是“尹氏”的僚属。王国维先生指出:“内史之长称内史尹,亦曰作册尹……亦单称尹氏,……春秋之尹氏,亦世掌其官,因以为氏”[29],其说至确。尹氏家族正是“以官为氏”的典型。西周中期晚段至晚期的册命铭文中,代宣王命的史官经常出现“尹氏”,《诗·大雅·常武》“王谓尹氏,命程伯休父”亦是一证[30]。这些“尹氏”应该都是指尹氏家族的宗子。另外还有“作册尹”、“内史尹”(亦称“内史尹氏”)、“命尹”等,虽不一定都是尹氏宗子,但有可能也是尹氏族人。值得注意的是,虽然史官是西周中晚期册命铭文中不可或缺的角色,但史官本人接受周王册命的例子却非常少见,兼有职务任命和物品赏赐者目前仅见吴方彝一例[31]。作册吴的赏赐物品中有秬鬯和成套车马器,大多在册命位高权重的大臣时才会使用,像毛公、番生等人,都是总揽朝纲的重臣。由此可见作册吴的地位不同于一般史官,非尹氏宗子莫属,他很可能就是永盂铭文中的“尹氏”。在永盂铭文中,尹氏排在井伯、荣伯之后,师俗父、遣仲之前,其地位仅次于“三有司”中的司马、司土。可见在恭懿时期,尹氏作为太史寮的长官,虽然地位略低于卿事寮的首脑,但仍高于一般的军事、行政官员,属于王朝卿士一级的高官。《诗·小雅·节南山》曰:“赫赫师尹,民具尔瞻”、“尹氏大师,维周之氐”,说的是幽王时事;将尹氏与大师并举,同为王朝最有权势的重臣,说明尹氏的地位在西周晚期可能还有所上升。

参考文献

[1] 参见朱凤瀚《简论与西周年代学有关的几件铜器》,夏含夷《从作册吴盉再看周穆王在位年数及年代问题》,皆收入朱凤瀚主编《新出金文与西周历史》,上海古籍出版社2011年;王占奎《2003年以来所见西周历日拟年》,李宗焜主编《古文字与古代史》第三辑,台湾“中央研究院”历史语言研究所2012年(以下引此三文,不再另行出注)。吴盉资料又见吴镇烽编著《商周青铜器铭文暨图像集成》14797,上海古籍出版社2012年。

[2] 韩巍《

簋年代及相关问题》,北京大学震旦古代文明研究中心编《古代文明》第六卷,文物出版社2007年,另收入朱凤瀚主编《新出金文与西周历史》。[3] 见王世民、陈公柔、张长寿《西周青铜器分期断代研究》,文物出版社1999年,第145页。

[4] 见彭裕商《西周青铜器年代综合研究》,巴蜀书社2004年,第561页。

[5] 本文引用铜器铭文皆采取宽式释文,对常见字词直接写出通行字,不加括注。所引金文资料大多出自中国社会科学院考古研究所编《殷周金文集成》(中华书局1984-1994年),直接在器名后用括号标注,形式为“《集成》+器号”。另有部分新出金文引自吴镇烽编著《商周青铜器铭文暨图像集成》,标注形式为“《商周》+器号”。

[6] 见彭裕商《西周青铜器年代综合研究》,第361—373、399—400页。

[7] 夏含夷先生指出,吴盉与卅年虎簋盖、廿四年

簋、廿七年卫簋的历日可排入同一王世,这一点我完全赞同;但他将这几件铜器都定为穆王器,则与我的看法相异。另外我认为按照目前对西周历法的有限认识,长时段的排定金文历谱并确定其绝对年代,必然会出现种种龃龉不合之处;但在前后几年之内验证一些铜器铭文的历日是否相容,仍不失为一种有效的断代手段,本文对历日的使用也仅限于此。

[8] 李学勤先生指出“雟”为王之近臣,其得名可能源自为王攜持物件,后权力上升,掌理政事,见李学勤《商末金文中的职官“攜”》,收入《史海侦迹——庆祝孟世凯先生七十岁文集》,新世纪出版社2006年。其说可从,西周中期赏赐铭文中担任呼召者多为与周王关系密切的近臣。

[9] 见郭沫若《两周金文辞大系图录考释》,上海书店出版社1999年,下册,第101页;刘启益《西周纪年》,广东教育出版社2002年,第333页;陈梦家《西周铜器断代》,中华书局2004年,第184页;彭裕商《西周青铜器年代综合研究》,第343页。

[10] 参看中国社会科学院考古研究所《张家坡西周墓地》,中国大百科全书出版社1999年,第18—46、368、376—381页。

[11] 参看韩巍《西周金文世族研究》,北京大学中文系博士论文,2007年6月,第138—140页。

[12] 参看韩巍《眉县盠器群的族姓、年代及相关问题》,《考古与文物》2007年第4期。

[13] 参看王世民、陈公柔、张长寿《西周青铜器分期断代研究》,第151—156页。

[14] 二器器形参见《商周青铜器铭文暨图像集成》13545、13543。

[15] 刘启益先生及“夏商周断代工程”都将齐生鲁方彝定于恭王八年(见《西周纪年》,第264页;《夏商周断代工程1996——2000年阶段成果报告(简本)》,世界图书出版公司2000年,第31页),是比较合适的,也为吴方彝断代提供了参照。

[16] 见郭沫若《两周金文辞大系图录考释》,第75页;陈梦家《西周铜器断代》,第157页;唐兰《西周青铜器铭文分代史征》,中华书局1986年,第413页;刘启益《西周纪年》,第329页。

[17] 《夏商周断代工程1996——2000年阶段成果报告(简本)》,第31页。

[18] 同上。

[19] 器形见吕大临、赵九成《考古图 续考古图 考古图释文》,中华书局1987年,第51页。

[20] 见《两周金文辞大系图录考释》,第76页;《西周铜器断代》“目录”将牧簋列于恭王下;《西周青铜器铭文分代史征》,第416页;《西周纪年》,第330页;《西周青铜器分期断代研究》,第79页;《西周青铜器年代综合研究》,第408页(案:彭裕商先生将虎簋盖定为夷王器,并将相关的师虎簋、吴方彝、师

簋盖等器均定于厉王,则失之偏晚)。[21] 除非认为此“内史吴”与吴盉、吴方彝器主并非同一人,但这种可能性太小。

[22] 李学勤《试论董家村青铜器群》,收入《新出青铜器研究》,文物出版社1990年。

[23] 本文初稿完成后,获读吴镇烽、朱艳玲《

簋考》(《考古与文物》2012年第3期),该文介绍了

簋这件纪年高达二十八年的新出铜器(该器资料另见《商周》05295),并将其定为恭王器,我深表赞同。

簋以及其他几件《商周青铜器铭文暨图像集成》著录的新出铜器,为“恭王长年说”增添了新证据,拟另为文详加探讨。[24] “夏商周断代工程”将懿、孝、夷三王积年定为22年,但由现有资料看来,应该至少有30年以上。

[25] 王占奎先生也表示,若将吴盉定于穆王,则与牧簋的“内史吴”难免有相隔过长之嫌,因此他不得不在新的历谱中将牧簋提前到懿王;如果将吴盉拟为恭王三十年器,在历谱上只有一点难以令人满意,即休盘难以安排。他也认为吴盉的出现可能把恭王年数偏长的问题再度提起。

[26] 参看韩巍《西周金文世族研究》,第182—188页。

[27] 见吴其昌《金文世族谱》,台湾“中央研究院”历史语言研究所1991年影印版,第30页。

[28] 《春秋》昭公二十六年:“尹氏、召伯、毛伯以王子朝奔楚。”同一事件在《左传》中记载为:“王子朝及召氏之族、毛伯得、尹氏固、南宫嚚奉周之典籍以奔楚。”由此可见,凡《春秋》经传中称“尹氏”者,都是指尹氏家族的宗子。

[29] 王国维《释史》,《观堂集林》,中华书局1959年,第273—274页。

[30] 王国维曰:“《书·大诰》:‘肆予告我友邦君,越尹氏、庶士、御事。’《多方》:‘越尔殷侯尹民。’民当为氏字之误也。尹氏在邦君殷侯之次,乃侯国之正卿,殷周之间已有此语。”(《观堂集林》,第274页)。案:王说是。昭王时器夨令方彝(《集成》9901)铭文有“诸尹”,应指尹氏及其属下的史官;同期之器史獸鼎(《集成》2778)铭文称“尹令史獸立(莅)工于成周”,史獸为“尹”之下属,此“尹”应即尹氏宗子;但金文中正式出现“尹氏”一词已在西周中期穆王之后。

[31] 七年趞曹鼎(《集成》2783)和

盨(《集成》4462)铭文中的受命者虽然也是史官,但只有物品赏赐而无职务任命,且赏赐的级别远远不如吴方彝。

文章原刊于《中国国家博物馆馆刊》2013年第7期。

本期的青铜器与金文专辑由付强组稿,魏振龙编辑。如果您有青铜器与金文的稿件,请投稿到我们的邮箱2532318430@qq.com。

我们致力于学术传播!

(责任编辑:admin) |