|

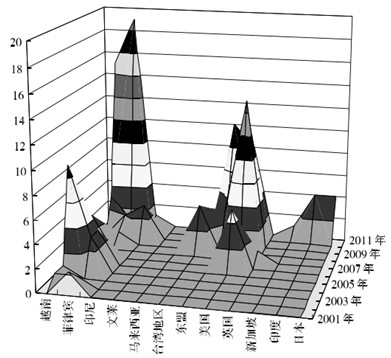

摘要:本文通过对中越、中菲南海政策协调的分析表明,三方在功能性问题上存在着极强的合作可能性。但功能性问题的特点是容易产生矛盾。在对主权存在不同主张的情形下,由于担心资源开发的收益分配不公平,深化合作的政治基础并不牢固。越南和菲律宾由于人地资源矛盾突出,对海洋资源的渴求显著强于中国,其南海政策极易获得国内的高度支持,这是越南和菲律宾不会在南海争端中让步的原因,也是其面对日益强大的中国仍表现强硬的根本原因。中越在南海问题上的双边制度化程度要高于中菲,其原因在于中越之间存在更紧密、更深入的关系,多个议题制度化的成果及经验外溢到南海领域,使双方高层在战略上容易达成共识,并对两国的国内决策和执行产生强大的约束力。理解越南和菲律宾南海政策的差异,还需要挖掘两国更多的国内政治经济因素。越南、菲律宾政府各自都面临着来自国内利益和相关部门的挑战。可以预计,国内利益多元化将使其南海政策更加难以协调。 关键词:政策协调;功能性议题;制度化;国内政治;中越;中菲 南海问题是一个多层次的复杂议题,不仅包括岛屿主权归属、海洋划界等问题,也涉及到所谓的国际航行自由和大国博弈等问题。在一定程度上,南海问题还涉及两岸关系,这进一步增加了南海问题的国内政治复杂性。由于各国当前都从国家利益的角度考虑对外政策,因此具有重大意义的南海政策必然关系到各国的大战略设计。与此同时,对于各国的对外政策而言,内政一向是一项极为重要的考虑因素。南海问题的产生源于20世纪70年代开发海洋资源的热潮,直接涉及南海岛屿争端和海洋划界争端的六个国家或地区,其中多数尚处于工业化发展进程中,海洋资源对他们的重要性不言而喻,追求经济利益是推动南海问题升温的一个动因。并且,近几年来由于全球金融危机带来的国际经济政治波动,国内政治经济受到极大影响,南海问题升温也被认为是国内矛盾激化的一个结果。 本文以中国与越南、中国与菲律宾在南海问题上的双边协商和制度化进程为分析对象,探究其国内动因。文章第一部分简要梳理了研究南海问题的路径,强调国内政治对于理解南海问题的重要性。第二部分以中越、中菲在政府间层面达成的协议为文本,探讨了双边制度化的不同进程。第三部分根据中国外交部发言人最近10年来围绕南海问题的表态,整理和挖掘了越南、菲律宾在南海问题上的具体主张及在不同问题领域其与中国发生争议的频度,进一步明确了中越、中菲双方具体的争议问题。第四部分则试图从国内政治经济的角度分析中国—越南双边制度化程度明显高于中国—菲律宾的原因。 从周边国家的国内政治角度研究南海问题 国际关系学界存在着多种研究南海问题的路径,彼此要解决的问题和使用的方法各异。这一方面取决于各方如何界定南海问题本身,比如对中国而言,南海问题实质上就是南沙问题,因为中国已经控制西沙群岛;但对越南和菲律宾而言,其对南海问题的关注却侧重于他们认为存在争端的位置,因此包括国际法在内的国际制度如何准确界定岛礁归属以及司法管辖权是其重要研究议题。另一方面,学术研究的多个路径还受到大国战略的影响。如果尽可能全面地认识南海的意义,那么其综合性和复杂性是显而易见的,比如渔业资源、传统的海权、非传统安全领域的航道安全等。在美国看来,南海具有全球公共产品性质,其对美国承诺的同盟义务以及亚太同盟国的经济安全具有全局意义。20世纪90年代中期,布热津斯基 (Brzezinski)曾断言:“直接反对中国或者卷入像南中国海争端这一类的问题是否符合美国的特殊利益尚不清楚。”[1]但随着奥巴马政府宣布美国在南海地区存在着国家利益,东亚海域上彷佛将呈现出周边多数国家围绕在美国周围对抗中国拓展海洋势力的局面。[2] 理解周边国家的南海政策无疑是把握南海发展态势的重要途径。特别是近年来在南海问题上持有积极外交举措的越南和菲律宾两国,其政策和行为使南海形势日益复杂化。但大多数讨论南海政策的文献存在层次性不清晰的问题,为此有学者提出可以从南海争端方国家、非南海争端方国家和东盟三个层次,对冷战后东南亚国家的南海政策进行研究,[3]其主旨是避免混淆中美竞争、中国与东盟以及中国与东盟内相关方的不同政策。不过遗憾的是,对越南和菲律宾的政策变化动因却缺乏深入的分析,也没有探究周边国家的政策变化到底是如何影响中国的国家利益的。我们看到了周边国家的南海政策与中国政策的不同,但双边政策的不同并不意味着国家利益的根本对立。 南海问题相关方的国家力量对比差异明显,政策争论引发了周边小国对崛起的中国的担忧,东亚呈现出浓厚的现实主义情绪。国际关系中的现实主义所强调的维持均势能够解释为什么周边国家愿意邀请美国重返东南亚以平衡中国实力的增长,但不足以解释国家力量同样远小于中国的越南和菲律宾为什么其南海政策呈现出明显的差异。对此,有学者给出的一项解释是,东亚安全体系是一个准无政府体系,越南作为自助国家、菲律宾作为他助国家追求不同的政策组合,他助国家要比自助国家更依靠安全供给国美国的保护和支持。[4]这项研究的一个重要启发是美国因素对理解南海局势至关重要。不过,越南与菲律宾的南海政策差异实质是与美国关系的差异,菲律宾比越南在南海政策上更加倚重美国显然是一项常识。最近几年来,尽管越南加强了与美国的合作,但其程度远不及美菲同盟关系。正如下文提到的,虽然中越、中菲在南海问题上双边摩擦不断,但双方在功能性问题上存在诸多共识,而且,在高层达成的共识与制度化方面,中越之间远比中菲之间拓展得深。此外,美国介入南海争端的理由、目的与周边小国是不同的。越南、菲律宾也认识到美国不可能为他们的国家利益而与中国发生冲突。将美国拉入南海争端造成中美竞争,其问题的性质不同于中国与周边当事国的关系。 中国在处理与周边国家的关系时面临的矛盾不同于和美国的关系。中美关系符合通常意义上所说的国际政治含义,即数千年来国际政治的本质是大国政治,近乎于零和博弈,而中国与周边小国的互动关系算不上典型的国际政治。周边国家与中国一样存在着发展难题、主权困境以及安全挑战。正如有学者指出的,南海问题凸显出中国平衡发展、主权与安全三者利益的难处。[5]中国既要维权又要维稳,南海问题对中国周边安全环境的挑战性大为增强。国际社会关注的是中国如何在和平崛起的大战略中,策略性地维护其主权利益。越来越现实的一个问题是,南海问题成了检验中国和平崛起的大战略理论的一个实验场。[6]正如新加坡的许通美教授所言:“一个测试中国诚意及其和平崛起学说可信性的试金石是中国与东南亚的关系。在过去的20年,中国通过大度和良好的政策赢得了东盟成员国的亲善和支持。因此,很大程度上要看中国怎样处理在南中国海与东南亚各国的争端。”[7] 对于主权问题,中国与周边国家都分外敏感。中国一向认为主权与领土完整属于 “核心利益”,而处于发展进程的周边国家也具有和中国相当的主权观念。有批评者认为,中国在南海问题上的立场反映出中国为中心的世界秩序,与周边国家建立在威斯特伐利亚和约基础上的现代主权观念不同。中国强调的是朝贡秩序,而后者则突出了以联合国海洋法为基础的现代秩序观。[8]这种观点指出了东亚社会的主权观念源自欧洲实践这一历史事实,但却夸大了中国与周边国家在主权认知上的差异。由于主权的标志是本国政府垄断权力,在东亚社会的转型中,如果要排除外部干涉则离不开对主权的坚持,这一点与当代欧洲的主权让渡实践不同。与此同时,东亚整体上快速、持续的经济增长带动了民族主义势力的上涨。在主权第一的民族主义呼吁下,岛屿争端的国际政治象征意义更加突出,它与一国政府执政的合法性联系在一起。冷战结束以来,东北亚的岛屿争端就有民族主义崛起的背景。[9] 中国与周边国家在南海政策上的困境也反映出国际实践和国内政治观念的差异。有学者指出,南海的安全竞争还源于东亚社会尚处于现代民族国家体系的建构阶段,南海当事国对安全的理解与巴里•布赞 (Barry Buzan)的“安全复合体”差距甚大,因此现实主义的思路比如地缘安全、战略安全、能源安全主导了有关南海的安全议题,而对渔业、反海盗等地区性安全缺乏理解。[10]这一看法实质上反映出东亚社会国际实践与观念的脱节。东亚的发展已造成安全问题的地区化,但从观念上看,各国仍然强调安全从属于主权。主权,特别是其中的政府权力与合法性压倒一切,表明东亚国家很大程度上处于结构现实主义的国家间关系阶段,即国家的目标是强调生存而不是权力最大化。这种过分突出主权的国内政治文化对解决南海问题造成很大的困境,因主权难以分割,而任何谈判都意味着某种程度上的让步,因此各国政府很难通过谈判获得国内的支持。 实际上,南海问题的焦点不在国际而在国内。在当代社会,绝大多数国际协定、国际制度的实现都要具备国内的合法性。南海问题所涉及的主权、司法管辖权以及军事安全等都离不开国内政治的考虑,一项合理、合法的南海政策必然要兼顾国内与国际的因素。美国自二战以来的历史表明,权力因素只是影响机制变迁的一项因素,还必须考虑整体的国际规范,特别是国内政治如何影响海洋政策。在考察1920~1975年海洋机制的发展时,罗伯特• 基欧汉 (Robert O.Keohane)与约瑟夫•奈 (Joseph Nye)发现,管理海洋政策的国际机制经历了三个阶段的变迁,总体上航海自由机制不断弱化,沿海管辖权的范围最终被扩大至200海里。对于1967以来的机制弱化,无法用总体权力结构或问题权力结构加以解释。基欧汉和奈认为,1967年以来航海自由机制的侵蚀,主要是联合国的规范和政治进程所致,尽管美国处于海军实力的鼎盛阶段,但美国国内利益集团和沿岸国家的利益联合,迫使美国难以界定和追求在航海自由上的 “国家利益”,由此弱化了美国维护的航海自由机制。[11] 事实上,国内政治的重要性已被国际关系学界屡次提及。1987年,在回应美国学界对 《权力与相互依赖》一书的批评时,基欧汉和奈明确承认:“任何系统层次的分析必定是不完整的……理解诸如复合相互依赖的系统进程,我们必须知道国内政治如何影响相互依赖的模式与机制形成。”[12]创建和维持国际机制是美国行使其霸权的特色之一,但这种大战略同时也受制于美国的国内政治。例如美国政府关于是否加入 《联合国海洋法公约》的立案,尽管得到军方的支持,却无法在国会获得通过。正如一部研究大战略的著作所指出的,“国内各集团,社会观念、宪法的特征、经济制约因素、历史上的社会趋势以及国内政治压力在大战略选择中起着重要的,实际上是关键性的作用。”[13]如果两个国家处于不同的国内因素和压力的制约进程中,其相互威慑的有效性将降低。一个有着极强的国内动员能力的国家,其对外政策的有效性要强于国内意见不统一的国家。在民主政体下,国内选民、利益集团都影响着对外政策结果,即便是像苏联这样的威权主义政体国家,政治精英内部强硬派与温和派的政策竞争也会极大改变政策的走向。 对于中国而言,尤其需要注重从周边国家的国内角度去思考南海议题的复杂性。中国的周边安全环境具有世界上少有的复杂性,周边国家不仅处于不同的发展阶段,各自的政体也具有多样性。当前,中国的大部分周边国家都处于政治转型过程中,其国内政局的不稳定和民主化进程给中国周边环境带来双重压力。[14]在周边国家的行为中,大家看得到的是越南和菲律宾这两个国家政策调整的力度和方向,但对于两国何以如此行为却总是不得其解。要提出一项有助于推动南海问题解决的政策,需要的不仅仅是辨别各国政策的差异,还要分析其政策差异背后的动因,找出每一项政策要点背后的利益基础和约束机制,根据不同政策组合所反映的国家利益来决策,使政策服务于国家战略目标。 中越、中菲的南海政策协调 冷战结束前后,中国与整个东南亚国家的双边关系迈入新阶段,中国的周边安全环境也步入建国以来最好的时期。中国和东盟的外交政策调整为南海问题的政策协调奠定了基础。1990年8月,中国领导人在访问新加坡时表达了中国和平解决南海争端的愿望。[15]从20世纪90年代初期开始,中国与越南、菲律宾逐步进行了双边的南海政策协调。鉴于90年代中越之间还存在着陆地划界问题,因此,更恰当地比较中越、中菲南海政策的时间段应该是21世纪。 21世纪前后,中国相继与越南和菲律宾在双边关系声明中达成了关于和平解决海上争端的原则。2000年12月的中越 《关于新世纪全面合作的联合声明》之第九条重申了1999年2月双方达成的共识。该联合声明中的 “海上问题谈判机制”起源于1995年11月达成的 《中越联合公报》,其第四条规定:“双方同意成立海上问题专家小组,进行对话和磋商。”[16]中越海上问题专家小组于1995年11月举行了第一轮会谈。经过五年的努力,在2000年的中越联合声明中,关于南海的条款增加了 “积极探讨在海上,诸如海洋环保、气象水文、减灾防灾等领域开展合作的可能性和措施”这样的制度化成果。从国际关系角度看,这些领域属于功能性问题或非传统安全范畴。 2000年5月,中菲两国达成 《关于二十一世纪双边合作框架的联合声明》,双方表示将根据国防法原则,通过双边方式解决争议。实际上,中菲在1995年8月的一份关于南海问题的声明中就已经承诺要按照 《联合国海洋法公约》的原则解决争议,该声明还提出争议应由直接有关国家解决。需要着重指出的是,多边合作是当时双方确立的开拓方向之一。中菲双方在1996年发布的联合新闻公报中,就已经同意建立双边磋商机制,具体包括成立渔业、海洋环境保护和建立信任措施三个工作小组,尤其是在增强双方的信任方面还具体列出了搜救行动、打击海盗和走私方面的合作。1995年的联合声明以及1996年的新闻公报都是由双方的副外长签署的,在2000年的联合声明中这些共识再次得到确认。 对比1995~2000年间中越、中菲南海政策的协调成果,可以发现,中越、中菲在功能性问题上的共识基本处于同一水平。不过,在某种程度上菲律宾更进一步,中国往往是先与菲律宾就南海政策磋商之后再与越南进行相关的磋商。在2000年由双方外长达成中菲联合声明之后,中菲双方于2001年开展了第三次信任措施工作小组的讨论,并同意两国军队就抢险救灾和工程技术交流经验,以及相互提供、发布航海通告和航海警报。 从中越、中菲联合声明中有关海上争端的表述还可以看出,三方在 “不采取可能使事态复杂化和扩大化的行动”方面存在共识。不过,从文字上看,中越对解决海上争端的磋商意愿明显强于中菲,中越之间存在更多实质性的沟通和制度性安排,尽管中越在陆地边界谈判中表示 《在北部湾领海、专属经济区和大陆架的划界协定》 “对缔约各方有关海洋法方面国际法规则的立场不造成任何影响或妨害”,但可以期待陆地边界谈判这一问题领域的制度建设将助推两国高层在南海问题上达成共识。 在中越、中菲围绕南海争端进行双边制度化的进程中,中国分别于1999年6月与马来西亚、2000年5月与印尼签署联合声明,表示要通过和平方式解决国际争端,共同维护南中国海的和平稳定。在此基础上,2002年11月,中国进一步与东盟整体达成了 《南海各方行为宣言》,把双边的制度化成果扩大为地区性共识。尽管宣言本身不是条约,不具有法律约束力,但其对于凝聚南海的地区共识发挥了作用。 自2004年以来,在中越双方签署的联合声明和联合公报中,都提到南海问题,都认为要恪守高层共识,继续推进海上问题谈判,共同维护南海局势稳定。在2008年10月签署的中越联合声明中,双方第一次提及要按照包括1982年 《联合国海洋法公约》在内的国际法所确认的法律制度和原则处理南海问题,越方还表示愿意在油气勘探、海洋环保、海洋科研、海上搜救及打击海盗等方面同中国合作。2009年3月19日,越南和中国同意建立领导人热线电话机制,[17]而在此两周之前南海发生中国渔船对峙美国 “无暇号”军舰事件,一周之前菲律宾通过 “领海基线法案”,宣布对南沙群岛部分岛屿和黄岩岛拥有主权。 2011年10月,中越双方签署 《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》,宣布以 “两国关系大局为重,从战略和全局高度出发”解决南海问题。与2000年的联合声明相比,该协议在功能性领域增加了 “油气勘采”一项。在当月中旬公布的中越联合声明中,强调 “两党两国领导人将就中越海上问题保持经常性的沟通和对话,从政治和战略高度及时指导海上问题的妥善处理和解决”,从 “战略和全局”看待中越关系。这样的表述胡锦涛主席于2005年11月在越南国会演讲时就已经使用过,但那次演讲中并没有提到南海问题。尤其值得注意的是,在2011年的联合声明中,出现了 “不让任何敌对势力破坏两党两国关系,并本着建设性的态度处理出现的问题,不使其影响两党两国关系和南海的和平稳定”[18]这样的表述。这个 “敌对势力”,越南方面认为是国内反对派;从中国的角度看,则主要是为了防止美国介入南海争端。此外,新声明中还有一点值得注意,即双方开始 “积极探讨不影响各自立场和主张的过渡性、临时性解决办法”,[19]这是以前没有的。经过10年的发展,南海问题成了中越之间具有战略性、全局性的议题。 与越南不同,菲律宾越来越缺乏对南海问题的控制力度。2000年5月,菲律宾总统埃斯特拉达在与江泽民主席会谈时也曾明确指出:“菲方同意中方关于以和平的方式解决涉及领土、海域争议的主张,同意有关争议不影响两国关系的发展,两国应通过双边友好协商解决争议。”[20]但当年11月就发生了菲律宾无视中国对黄岩岛的主权,菲海警枪杀从事正常捕捞作业的中国渔民事件。2001年3月,菲律宾时任总统阿罗约派遣特使杨应琳来华,表示菲律宾将遵守承诺,以和平方式,通过对话与协商,解决两国在南海问题上存在的分歧,菲律宾愿意为推进南海地区行为准则的制订做出积极努力。[21]同年10月,阿罗约访华,双方表示,不能因两国间存在的具体分歧而影响中菲关系的大局。但2002年2月底,菲律宾又发生扣留中方渔民事件。 在2004年9月签署的中菲联合新闻公报中,双方还试图继续探讨共同开发等问题。双方同意根据包括1982年 《联合国海洋法公约》在内的公认的国际法准则,推动和平解决有关争议;双方一致同意尽快积极落实中国与东盟于2002年签署的 《南海各方行为宣言》。[22]在公报中,中国表示要推动菲律宾于2005年1月加入中国—东盟自由贸易区 “早期收获”计划。在2005年4月签署的联合声明中,双方对中菲越三国石油公司签订南海联合海洋地震工作协议表示欢迎。[23]这是继2004年11月中菲双方签署在南海共同研究油气资源协议的新进展。2005年4月的这份双边文件显示出某种乐观精神。在2007年1月的联合声明中,双方更是高度评价联合地震工作,认为其 “可以成为本地区合作的一个示范”,并要把这种三方合作推向更高水平。[24]但随后的事件表明,海洋地震联合研究协议到期后并没有继续推进三方合作。据美国国会研究局 (Congressional Research Service)的分析,菲律宾国内认为阿罗约政府为了获得中国政府的贷款损害了菲律宾主权,因探测区还包括了没有争议的菲律宾海域,再加上阿罗约家族从该项目中受贿,迫使其停止了该项目。[25]自2008年以来,中菲在南海的争端逐步升级。2009年3月,阿罗约总统签署 “领海基线法案”,使南海争议复杂化、扩大化。在2011年9月的联合声明中,双方只是交换了意见,认为不应该让海上争议影响到两国大局,重申通过对话和平解决,双方的解决基础回到了2002年的 《南海各方行为宣言》。 在解决南海问题的双边制度化进程中,中越、中菲都进行了努力。在早期,中菲之间的进展甚至比中越之间快得多,一段时间还就某些功能性问题的 “多边”解决达成了共识。不过,总体而言,中越之间的双边机制化建设程度要高于中菲之间。[26]中、越、菲三方的共同点是在功能性问题上都认为要进行强有力的合作。但问题在于,功能性问题既能合作,也容易产生冲突,而且冲突的程度在逐渐增强。可见,由于缺乏有约束力的法律制度,在对主权存在不同主张的情况下,功能性问题制度化的局限是明显的。不过,还需要进一步探究的问题是,功能性问题在过去10年有没有变化?功能性问题能取得多大程度的制度化水平? 中越、中菲南海争议的功能性议题与频度 越南和菲律宾是中国处理南海问题时面对的主要争议方,这个印象可以从过去10年中国外交部发言人关于南海问题的答记者问中获得证实。从图1可以看出,2001~2011年间,外交部发言人答记者问时提及的国家中,越南、菲律宾、美国和东盟居前四位,特别是越、菲、美三国成了涉足南海问题的前三方。而文莱和和马来西亚从来就没有因南海问题出现在中国外交部发言人的答记者问中,相反倒是南海区域外的势力被多次提及。 从图1还可以看出,进入2011年9月之后,中国南海问题关涉方除传统的越南、菲律宾、美国以及东盟外,又增加了日本和印度,国际化的趋势已经明朗。中国不希望外部势力介入南海争端这一主张成了自我的政策宣示,并未得到国际社会的普遍认可和尊重。尤其是美国,不断强调南海问题具有国际意义。美国借确保航行自由介入南海问题,实质上是为了确保其军事控制能力。不过,短期来看,鉴于中国海军力量远弱于美国,美国在南海问题上的意图还是防范中国,而不是为了给周边某个 (些)国家谋取利益。美国在南海的行为还存在诸多变数,中国不宜过分强调美国因素。[27] 图1还直观地显示出,在过去的10年里,南海问题呈现出两个阶段、三个爆发节点的特点。中国外交部发言人提到南海问题的次数由2001年的2次增加到2004年的12次,2005年回落到4次,此后三年基本维持在这一水平。2004年的升温或许可以从中越、中菲签署联合声明或新闻公报中得到一定的解释,2005年后保持一定的水平则得益于中越、中菲的合作进展。但是自2009年以来南海问题明显升温,特别是2009年和2011年,记者提及南海问题的次数飞速增加,其中2009年达到了27次,2011更是达到54次,为历年来之最。  图1 2001~2011年各方介入南海问题的时期与次数 资料来源:作者根据外交部网站整理。 2009年以来,南海问题持续升温。菲律宾、越南先后向联合国大陆架委员会提交海上划界方案。越南外交学院还连续举行 “东海问题国际研讨会”,邀请域外学者与会。进入2010年后,越南国防部接连对南海问题进行表态,除了强调和平谈判之外,也提及不要让外面的敌对势力利用、煽动和挑拨中越两国关系。[28]此外,越南国防部也不主张南海问题 “国际化”,但是必须公开、透明,特别是要以2002年的 《南海各方行为宣言》为基础达成行为准则。2011年5月,越南国内不仅爆发反对中国在南海立场的示威游行,还在南沙群岛举行 “国会代表”选举。6月,越南总理阮晋勇在越南海洋宣传周大型集会上宣称对西沙、南沙群岛拥有主权,强调 “越南全党、人民、全军要拿出最大决心意志,维护祖国领海和海岛的主权和管辖权”。[29]随后,越南在附近海域进行实弹演习,态度日趋强硬。在中越南海形势复杂紧张之时,越南领导人派特使胡春山来华,试图缓解中越关于南海争端的紧张关系。中越双方同意通过谈判与友好协商,和平解决两国间的海上争议。双方一致认为,致力于推动中越全面战略合作伙伴关系不断向前发展。[30]尽管两国高层会晤达成了共识,越南也控制了国内局势,但显然越南国内存在着强烈的不同意见。 越南和菲律宾是南海争端的直接当事方,但是其角色又很复杂,某种程度上他们似乎抛弃了早先对中国的承诺。那么越南和菲律宾在南海的利益到底是什么?导致两国与中国在南海问题上发生争端的原因是主权议题、国际法的主张差异呢?还是渔业纠纷、石油开发开采的政策?抑或是旅游、民族主义情绪?通过整理中国外交部发言人的资料,大致上可以把握2001~2010年期间的具体议题。越南与中国产生纠纷的议题包括渔业纠纷、西沙旅游开发 (3次),建机场、建无线电通讯、在有争议地区开采石油 (8次),游行示威 (2次);合作的议题包括联合海洋地震工作 (4次)、落实 《南海各方行为宣言》后续行动联合工作组会议 (2次)。菲律宾与中国争议的议题包括早期的渔业纠纷 (2次)、黄岩岛主权 (4次)、油气开采;合作性议题包括联合海洋地震工作 (2次)、落实 《南海各方行为宣言》后续行动联合工作组会议 (2次)。两国的一个突出特点是,以上议题一般不会同时出现在同一个年份中。但是,进入2011年以后,上述有争议议题几乎全部出现。在各功能性议题上,尽管有争议但并不会引发全社会的抗议。中国与越南、菲律宾之间的最大分歧实际上是南沙部分岛礁的主权归属问题,以及附属于主权之上的对自然资源的主权权利和管辖权。在对主权存在不同主张的情况下,对自然资源的开发存在极大的风险。 国际问题观察家似乎注意到南海问题的一个悖论:一方面,中越、中菲都在政府层面做出声明和保证,不采取进一步行动使问题复杂化;另一方面却又不得不回应在南海地区爆发的双边问题。政府的声明突出和强调的是主权归属以及和平解决的姿态,但社会上围绕南海发出的意见却包含着诸多问题。那么,为什么在这些问题上无法完全达成共识呢? 国内政治与制度化障碍 从中国的南海政策角度看,和平解决方案的核心实质上是两点:第一,主权归中国;第二,在有争议地区实行共同开发。1984年10月,邓小平在一次讲话中提出 “解决国际争端,要根据新情况、新问题,提出新办法……有些地方可以用 ‘一国两制’的办法解决,有些地方可以用 ‘共同开发’的方式解决”。[31]提出共同开发是中国南海政策的一大变革。在改革开放前,我们是反对共同开发的,包括日本和韩国针对东海大陆架的开发。随着改革开放政策的实行,中国也逐步接受了共同开发模式,[32]但共同开发的基础是主权属于中国。1988年4月16日,邓小平向来访的菲律宾总统阿基诺做了阐述:“我经过多年考虑,认为要真正解决这个问题,可以在承认中国主权的条件下,各方都不派部队,共同开发。那些地方岛屿很小,住不了人,不长粮食,无非有一些石油资源。有关近邻国家可以组成公司,共同勘察、开发。中国有权提出这种建议,只有中国建议才有效。这样就没有争端,用不着使用武力。”[33]邓小平说这番话的前一个月,即1988年3月14日,为响应联合国号召,在南沙建立科学观察站,中国海军在南沙赤瓜礁附近海域与越军展开激烈交战。4月12日,第七届全国人大第一次会议审议通过了国务院关于设立海南省的议案,其管辖范围包括 “西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛的岛礁及其海域”。不过,在20世纪90年代通过的三部涉及到南海的法律中,中国并未规定南沙群岛、中沙群岛的领海基线。与海洋边界相比,中国与周边国家基本解决陆地边界问题。海洋与陆地的地理、资源、人文差异或许是一个重要原因。 自南海与资源分配联系上之后,南海周边国家在对待海洋问题时,决策上的观念差异很大。越南早在1977年就通过了专属经济区和大陆架声明,表示越南社会主义共和国政府将与有关国家一起,在相互尊重独立、主权,符合国际法及习惯的基础上,通过协商解决与各方在各海区和大陆架问题。越南国内明确主张,开发和利用海洋对越南的生存和发展具有重要意义,越南要按照一个海洋强国的战略构想来建设和发展社会主义,提出发展经济必须与保卫海上权益相结合。越南积极签署联合国海洋法,因该法改写了沿海国家关于海洋国土的认识,也大大扩展了某些国家的国土面积。一旦越南获得其宣布的领海海域,那么越南就将成为海洋国土面积大于陆地国土面积的国家。由于国土面积扩大,经济利益的来源也将发生极大改变。 主权作为一种制度,是现代民族国家权力的保障,具有排他性。在没有主权的情况下,不可能独享资源开发的好处。纵览20世纪90年代以来的中越、中菲涉及南海的声明或者公报,三方从未在主权问题上让步。既然主权不能让步,那么对三方而言,最可能的是如何更好地分配主权所附带的资源。正如菲律宾众议长费利西亚诺•贝尔蒙特在2011年6月接受 《当代世界》记者采访时所说:“谁都不会无视这一地区的渔业资源、矿产资源和油气资源。所以我们需要讨论如何确保我们都从这里获益。”[34]利益的分配不仅需要比较海洋资源对各国国内经济社会发展的程度差异,也要考虑到国内利益集团在海洋政策上的部门利益。鉴于海洋资源对越南和菲律宾两国的重要性,两国的南海政策要比中国的南海政策更能获得国内的政治支持。 越南和菲律宾对海洋资源需求的迫切性大于中国。从人口资源环境的配比看,越南和菲律宾面临的压力要比中国更加严重。菲律宾和越南的人口密度均大于中国,其中菲律宾是每平方公里342人,越南是293人,而中国为140人。[35]对菲律宾和越南而言,海洋资源对国民经济发展的重要性在国内有普遍共识。以海洋经济产值占国内生产总值的比重看,中越两国差距极大。根据2011年4月国家海洋局公布的 《中国海洋发展报告 (2011)》,2010年中国海洋经济占国内生产总值 (GDP)的9.6%。在十二五期间,即使按照规划,海洋新兴产业以20%的增长率发展,到2015年也不过占到24%左右。[36]而来自越南的数据表明,2010年海洋经济及涉海经济领域生产总值占越南GDP的比重高达48%。[37]越南是石油净出口国,按照世界银行数据,其能源出口占能源使用量的比重从2006年的高峰值38%降为2007年的31%,受金融危机影响,2009年进一步下降至20%。而菲律宾所需石油大部分依赖于进口,加之菲律宾国内政治及宗教原因,其与作为世界主要石油出口国的阿拉伯国家、印度尼西亚等关系复杂,其能源供应长期紧张。根据世界银行的数据,菲律宾2002年能源进口占能源总消费的49%,近几年进口额度有所下降。 但是,资源因素无法完全解释为什么中越南海问题的制度化水平高于中菲。从两国国内政治经济的角度看,越南在经济发展上要比菲律宾更依赖于中国,在某种程度上,越南的 “革新开放”是沿着中国改革开放的道路前进,越南需要从中国的发展中获得更多的经验。一方面,以发展速度论,越南取得了与中国同样不俗的成绩。2002年至2010年,中国的人均GDP由1135美元上升至4428美元,增长了近三倍;越南也从441美元上升到1224美元,增长了近两倍。而同期菲律宾仅从1009美元上升至2140美元,九年间只增长了一倍。2002年,中国的人均GDP水平与菲律宾接近,但经过九年的快速发展,中国已经是菲律宾的两倍多。另一方面,近年来越南和菲律宾与中国的经济实力差距在不断加大,尤其是越南的总体实力较之中国差距更大一些。2010年,中国国内生产总值是越南的57倍,菲律宾的29倍。2006年,中国是越南的44倍,菲律宾的22倍。[38]2011年初召开的越共十一大不仅继承了九大提出的以经济建设为中心的路线,还提出要 “主动、积极融入全球”。作为亚洲经济增长的发动机,中国对越南的重要性不言而喻。 从贸易投资上看,中国对越南、菲律宾的意义完全不同。自2004年以来,中国一直是越南的第一大贸易伙伴。2010年,越南对华贸易占其对外贸易总额的14%。而菲律宾前两大贸易伙伴分别是美国和日本。2010年,菲律宾对美日两国的贸易额占其对外贸易总额的30%。[39]根据 《2010年度中国对外直接投资统计公报》,截至2010年末,中国在越南直接投资累计接近10亿美元,而对菲律宾的投资累计不到4亿美元。另据英国 《金融时报》消息,目前越南从中国进口的电量占其总供电量的6%。[40]可见,中越经贸关系无论在广度还是深度上,都超过了中菲关系。经贸等领域的制度化建设成果可以外溢至南海问题领域,使双方在战略高度上加以处理。 还需要加以注意的是,2007~2008年全球金融危机对越南的外贸影响要低于对菲律宾的影响。2007年,越南进出口额为1100亿美元,菲律宾为1080亿美元。2009年,越南外贸总额约为1270亿美元,而菲律宾则跌落至840亿美元。此后两年里,菲律宾的进出口总额徘徊在2007年的水平,而越南2010年的进出口额则达到1600亿美元,2011年更是超过2000亿美元。[41]在经济形势恶化的背景下,菲律宾要比越南更希望通过在南海问题上的强势行为寻求国内的政治支持。2011年7月,菲律宾总统阿基诺三世在国情咨文中用三个段落表达了实行军事现代化以保卫 “西菲律宾海”的决心,认为提升国家安全有助于增进国家的荣耀。[42]越南和菲律宾在南海问题上还存在着特殊的利益集团的影响。越南有着强有力的石油出口,按照其国内利益集团的推测,其石油公司和沿海省份必然支持进一步获取南海主权和资源的政策。根据越南通讯社2011年4月份的相关数据,2006~2011年间,越南的北部、中部、南部和九龙江三角洲四个重点经济区的收入占全国财政总收入的86%~88%,出口额占全国出口总额的近90%,而这四个经济区人口仅占越南的51%,土地面积仅占27%。越南近期的国会改革,将显著增强地方政府以及政府不同部门对对外政策的影响力。前文提及南海的功能性问题呈现出节点式爆发的特点,其原因除了捕鱼季节特点、东盟峰会召开时间和东亚峰会的时间等因素外,还存在一定的国内政治因素。比如,越南国会自2002年起实行质询制度,在每年的5~6月和10~11月的两次全国国会例会期间,国会代表有权就某个问题向政府质询,并向全国直播。越南媒体认为,自从实施质询制度后, “政府官员不再敢小看国会”,国会的权威进一步树立。在越南的政治体系中,越共总书记、国家主席、国会主席和政府总理号称 “四架马车体系”,权力相互制衡。[43]从这个意义上说,越南的南海政策也受到国会的制约。随着越南对外战略以融入全球为目标,国内各集团在南海政策上的分歧也会增多。 越南政府对国际社会作出的承诺具有很强的约束力,这不仅是由于经济利益的分散和加速国际化,还得益于越南威权主义政体。但我们同时也看到,越南政府也要回应国内日益增强的民族主义呼吁,这一点同菲律宾比较一致。更进一步而言,随着 “革新开放”的进展,越南高层内部对其国家的对外战略出现了不同看法。有观察家认为,越南领导层内部存在着主张依靠美国与主张对华友好两个派别。[44]而美国国会研究局的报告认为,在决定越南对外政策的15人 (最近一届是14人)政治局常委中,存在着按地域 (北方、南方和中部)以及宗派 (保守主义者和改革派)划分的不同阵营。[45]20世纪90年代以来,尽管越南启动了 “革新开放”政策,但主导对外政策的主要还是意识形态,具有强烈的反帝国主义情结,为了巩固权力基础,其领导人寻求与中国结盟;与此同时,随着经济改革的逐渐推进,改革派的力量也在增强,标志性事件是2001年与美国签署了自由贸易协定。2003年伊拉克战争爆发后,越南意识到全球力量对比更有利于美国,意识形态在对外关系中的作用进一步下降,越南高官开始访美。[46]2007年越南加入WTO是改革派力量显著增强的重要标志。但金融危机给改革派不小的打击,越南的对外政策此时又开始重找平衡,在某种程度上不得不更加依赖于中国。越南对外政策的发展线索似乎为我们理解越南南海政策的困境提供了思路。越南总理阮晋勇属于南方的改革派,其言论更加国际化,意识形态方面的考虑较少。而越南新一任外长范平明并没有被选入政治局常委,尽管其父亲阮基石在20世纪80年代担任越南外长时非常活跃,对越南倒向苏联的政策起了重要作用,但当前越南的外交部更多是执行机构,而不是政策制定机构。[47] 国内已有学者指出,军方和石油利益集团对菲律宾的南海政策有着巨大影响。[48]菲律宾军方从活跃的南海外交中获益。长期以来,菲律宾军方具有强大的政治影响力,军队参与政治成了菲律宾民主游戏规则的一部分,弱化了国家机构的功能。[49]菲律宾是所有南海权益声索国中国防能力最弱的国家。冷战结束后,菲律宾曾一度试图脱离美国进行独立的防卫体系建设,但因受困于国内资金能力不足以及参议院反对军队腐败而使其国防现代化计划屡屡受挫。20世纪90年代后期,特别是1995年 “美济礁事件”之后,菲律宾拉近了和美国的关系。1999年,菲律宾参议院批准了菲美 《部队互访协议》,此后美国以支持菲律宾反恐为由增加了对菲的援助。[50]如今美国结束了反恐战争,如果菲律宾军事部门还希望得到美国的援助,那么就必然要借南海问题突出中国的威胁。在对付中国问题上,美国与菲律宾军方的共同利益显然也很大。据中国新闻社报道,菲律宾总统阿基诺三世2012年2月曾表示,要提升军队和警察人员的技能和装备水平,拨付大笔资金提高军人和警察的生活条件。由于菲律宾存在严重的腐败问题,阿基诺三世要给予拨款的军队和警察正好是社会风评最低的两个部门,贪污腐败成风。[51]即便如此,菲律宾国内还有人认为菲政府领导人并没有下决心保卫菲律宾的利益,菲律宾武装力量 “军事委员会”前负责人甚至主张对20岁的年轻人进行基础军事训练,以反击中国对南海的主权要求。[52] 结论 自2009年以来,南海问题再度升温为国际社会热议的话题,但各方的手段和动机各有不同。从国际层面看,南海问题被刻画为检验中国如何使用权力的关键性议题。从双边层面看,越南和菲律宾两国近几年活跃的南海外交也加速了中国国内对该问题趋于恶化的判断。在塑造和平周边环境的大战略前提下,中国、越南和菲律宾三方都倾向于选择合作。 本文对中越、中菲南海政策协调的分析表明,三方在功能性问题上存在着极强的合作可能性。自20世纪90年代中期以来,三方围绕南海的油气勘探、海洋环境、减灾防灾、气象水文和海上搜救等方面展开的双边制度化进程已取得一定成绩。但功能性问题的特点是容易产生矛盾,在对主权存在不同主张的情形下,由于担心资源开发的收益分配不公平,深化合作的政治基础并不牢固。不过,中越在南海问题上的双边制度化程度要高于中菲,其原因在于中越之间存在更紧密、更深入的关系,多个议题制度化的成果及经验外溢到南海领域,使双方高层在战略上容易达成共识,并对两国的国内决策和执行产生强大的约束力。而中国与菲律宾的双边关系,无论是在政治上还是经济上都无法达到中越所达到的水平。 理解越南和菲律宾南海政策的差异,我们还需要挖掘两国更多的国内政治经济因素。越南和菲律宾由于人地资源矛盾突出,对海洋资源的渴求显著强于中国,越、菲两国的南海政策极易获得国内的高度支持,这是越南和菲律宾不会在南海争端中让步的原因,也是其面对日益强大的中国表现强硬的根本原因。不过,越、菲两国还存在一些差异。对越南而言,在融入全球的战略下,其经济增长取得不俗成绩,导致其石油公司、沿海省份越来越卷入具有经济和战略价值的南海事务;而菲律宾由于近年经济增长乏力,加之腐败因素突出,国内矛盾更加尖锐,军方参与政治事务的力度加大。越南和菲律宾政府各自都面临着来自国内利益和相关部门的挑战。可以预计,国内利益多元化将使其南海政策更难于协调。 归根到底,一项对外政策若要持久、有效地发挥作用,就必须获得国内的政治支持。在南海问题上,中越、中菲双边制度化的经验表明,三方尽管对加强功能性问题的合作存在着长久的共识,也进行了颇多有益的尝试,但由于各国在主权问题上的不同主张,以及国内利益集团冲突、腐败等国内政治因素,使这种合作无法深入。同时,由于合作的成果在分配上难以均等,如何让国内接受与思维定势中不同的合作成果是一个重要的问题。随着涉及南海问题的行为体在逐渐增多,给度量成本与收益带来了难度。在这种形势下,或许我们要再次思考邓小平于1984年讲的那番话——“解决国际争端,要根据新情况、新问题,提出新办法。” 注释: [1] 兹比格纽•布热津斯基: 《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》,中国国际问题研究所译,上海人民出版社2007年版,第151页。 [2] 比如,在美国引起极大关注的一本书就探讨了中国海权发展的进程及其对美国的挑战。参见Toshi Yoshihara and James R.Holmes,Red Star over the Pacific:China’s Rise and the Challengeto U.S.Maritime Strategy,Annapolis:Naval Institute Press,2010. [3] 刘中民:《冷战后东南亚国家南海政策的发展动向与中国的对策思考》,载 《南洋问题研究》2008年第2期,第25~34页。 [4] 感谢匿名评审人提醒这一思路。参见孙学峰:《东亚准无政府体系与中国的东亚安全政策》,载 《外交评论》2011年第6期,第32~48页。 [5] Li Mingjiang, “Security in the South China Sea:China’s Balancing Act and New RegionalDynamics”,Working Paper,No.149,S.Rajaratnam School of International Studies,Feb.11,2008. [6] 张洁:《南海争端:中国和平崛起的试金石?》,载张洁、钟飞腾主编: 《中国周边安全形势评估 (2012)》,社会科学文献出版社2012年版,第96~110页。 [7] 许通美:《21世纪:中国与世界》,载吴敬琏等: 《中国未来30年》,中央编译出版社2011年版,第231~232页。 [8] Dana Dillon,“Countering Beijing in the South China Sea”,Policy Review,No.167,HooverInstitution,June 1,2011. [9] Mark J.Valencia, “Domestic Politics Fuels Northeast Asian Maritime Disputes”,Analysisfrom the East-West Center,No.43,2000,pp.1-8. [10] Daojiong Zha, “Security in the South China Sea”,Alternatives:Global,Local,Political,Vol.26,No.1,2001,pp.33-51. [11] 罗伯特•基欧汉、约瑟夫•奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京大学出版社2012年版,第144页。同上,第144页。 [12] 同上,第316页。 [13] 理查德•罗斯克兰斯、阿瑟•斯坦: 《超越现实主义:大战略的研究》,载理查德•罗斯克兰斯、阿瑟•斯坦主编:《大战略的国内基础》,刘东国译,北京大学出版社2005年版,第5页。 [14] 张小明:《影响未来中国周边安全环境的因素》,载 《当代世界》2010年第6期,第26~28页。 [15] 张明亮:《南中国海争端与中菲关系》,载 《中国边疆史地研究》2003年第2期,第106~107页。 [16] 《中越联合公报》,载 《人民日报》1995年11月22日,第1版。 [17] 《越南和中国就建立领导人热线达成协议》,路透社,河内,2009年3月20日电。 [18] 《中越联合声明》,载 《人民日报》2011年10月16日,第3版。 [19] 同上。 [20] 《江泽民主席与菲律宾总统埃斯特拉达举行会谈》,中国外交部网站,2000年11月7日。http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/wzb/zxxx/t5587.htm [21] 《朱镕基会见菲律宾总统特使》,中国外交部网站,2001年3月30日。http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/wzb/zxxx/t5591.htm [22] 《中华人民共和国政府与菲律宾共和国政府联合新闻公报》,载 《人民日报》2004年9月4日,第3版。 [23] 2005年3月,三国的石油公司签署了为期三年的 《在南中国海协议区三方联合海洋地震工作协议》。 [24] 《中华人民共和国和菲律宾共和国联合声明》,载 《人民日报》2007年1月17日,第3版。 [25] Thomas Lum, “The Republic of the Philippines and U.S.Interests”,Report for Congress,Congress Research Service,Jan.3,2011,p.19. [26] 美国新安全中心最近发布的一份报告也指出了这一点。参见Patrick M.Cronin,ed.,Cooperation from Strength:The United States,China and the South China Sea,Center for a New American Security,Jan.2012,p.61. [27] 周方银:《南海局势演变与中国的策略选择》,载李向阳主编: 《亚太地区发展报告 (2012)》,社会科学文献出版社2012年版,第154页。 [28] 《越南防长称将和平解决南海问题》,环球网,2010年6月7日。http://world.huanqiu.com/roll/2010-06/845439.html [29] 阮晋勇:《捍卫国家领海和海岛的主权,坚持维护海洋经济利益》,越南社会主义共和国中央政府门户网站,2011年6月9日。http://cn.news.gv.vn [30] 《戴秉国国 务 委 员 会 见 越 南 领 导 人 特 使 胡 春 山》,新 华 网,2011年6月26日。http://news.xinhuanet.com/world/2011-06/26/c_121586063.htm [31] 《邓小平在中顾委第三次全会上说我国经济建设大有希望》,载 《人民日报》1984年10月2日,第1版;邓小平:《在中央顾问委员会第三次全体会议上的讲话》,载 《人民日报》1985年1月1日,第1版。 [32] 比如,1979年3月,北京大学王铁崖教授指出:“随着四个现代化建设的发展,我国国际关系的范围必将越来越扩大,这就势必产生更多的国际法律问题。有传统的国际法问题,也有大量新的问题,如共同开发资源。”参见王铁崖、魏敏:《国际法的研究必须加强》,载 《人民日报》1979年3月30日,第3版。1980年2月,中国社会科学院副院长宦乡在中国国际法学会成立大会上表示“在实现四化的进程中,我国与外国的经济和文化交往日益增多,在交往中所发生的各种涉外民事关系,例如与外国共同开发资源。”参见 《中国国际法学会在北京成立》,载 《人民日报》1980年2月9日,第4版。 [33] 《邓小平与外国首脑及记者会谈录》编写组:《邓小平与外国首脑及记者会谈录》,台海出版社年版,第21页。 [34] 《采访菲律宾自由党联合主席、众议长费利西亚诺•贝尔蒙特》,载 《当代世界》2011年第7期,第46页。 [35] 根据Exxun网站整理。http://www.exxun.com/ [36] 《<中国海洋发展报告> (2011)首发仪式举行》,2011年5月18日。http://www.cannews.com.cn/2011/0518/119475.html [37] 阮晋勇:《捍卫国家领海和海岛的主权,坚持维护海洋经济利益》。 [38] 笔者根据世界银行数据库的数据计算所得。 [39] 转引自暨佩娟、丁刚: 《感受马尼拉的 “中国话题”》,载 《人民日报》2011年8月26日,第3版。 [40] Ben Bland and Leslie Hook, “Electricity Demands could Limit Beijing-Hanoi Rift”,The Financial Times,July 3,2011. [41] 数据来自世界贸易组织。 [42] “State of the Nation Address of His Excellency Benigno S.Aquino III President of the Philippines to the Congress of the Philippines”,July 25,2011.http://www.gov.ph/2011/07/25/benigno-s-aquino-iii-second-state-of-the-nation-address-july-25-2011-en/ [43] 梁柠欣、利文: 《越南的革新开放及其启示———来自对越南经济、政治体制改革的考察报告》,载 《南方经济》2008年第10期,第9~11页。 [44] 薛理泰:《从白皮书看南中国海风云》,共识网,2011年10月8日。http://www.21ccom.net/articles/qqsw/zlwj/article_2011100846534.html [45] Mark E.Manyin,“U.S.-Vietnam Relations in 2011:Current Issues and Implications forU.S.Policy”,Congressional Research Report,July 26,2011,pp.26-28. [46] Alexander L.Vuving,“Strategy and Evolution of Vietnam’s China Policy:A Changing Mixture of Pathways”,Asian Survey,Vol.46,No.6,2006,pp.805-824. [47] The Hanoist,“A New Breed of Diplomat for Vietnam”,Asian Times,March 22,2012.http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/NC22Ae01.html [48] 陈庆鸿:《菲律宾南海政策的调整及其原因》,载 《国际资料信息》2011年第10期,第19~20页。 [49] 李路曲:《菲律宾多党政治面临的挑战与民主的发展》,载 《国际政治研究》2004年第1期,第112页。 [50] Renato Cruz De Castro,“Philippine Defense Policy in the 21st Century:Autonomous Defenseor Back to the Alliance?”Pacific Affairs,Vol.78,No.3,2005,pp.403-422. [51] 《总统称任 內 致 力 推 动 军 队 和 警 察 现 代 化》,中 新 社2012年24日 马 尼 拉 电。http://www.chinanews.com/gj/2012/02-24/3697540.shtml [52] Elinando B.Cinco,“We should Rely on Ourselves”,Manila Bulletin Publishing Corporation,December 15,2011.http://mb.com.ph/node/344994/we (责任编辑:admin) |