|

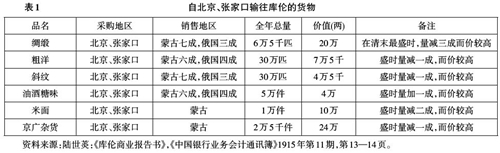

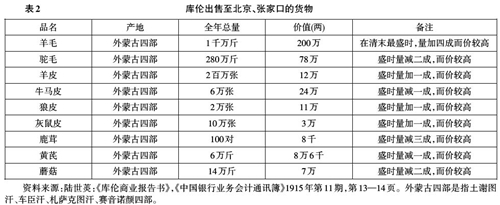

摘要:作者依据碑刻、口述访谈调查资料及“蒙藏委员会”部分档案,对清代北京旅蒙商商号及其在乌里雅苏台、科布多等地的商业活动进行探讨。认为商人将北京奢侈品携至蒙古,在乾隆嘉庆时期往来于蒙古、北京之间。北京商铺作为总号,专司运转货物、通报消息等事,并设分庄于外蒙古各大埠。 关键词:北京旅蒙商;库伦;乌里雅苏台;科布多 清代北京商贾云集,因庚子之役八国联军烧毁许多商铺、衙门,有关北京老字号的文献资料多只能上溯到清末民初,但幸亏碑刻资料保存下来,可以弥补不足。本文主要依据的是1942-1944年仁井田升在北京调查50多所会馆的碑刻;①1980年李华编辑的北京工商会馆90块有价值的碑刻。②北京工商会馆在乾隆时期大量重修,捐款的商号如富有号、人和号、万盛号、义和号、福来号、永聚成等都是著名的旅蒙商,至民国八年(1919)之《外馆杂货行商会》还有149家商号,③得以观察北京旅蒙商的发展。 传统商人分为行商与坐贾,北京的旅蒙商同时也在张家口、库伦开分号,称为坐庄,与大盛魁或天义德到蒙古各旗贸易形态不同。民国四年(1915),陈箓担任库伦办事大员。他说:“京帮者系专指北京安定门外外馆各商在库伦所设之分号而言,不过西库伦一隅五六十家而已。其资本之基础,及势力之范围,均不及西帮远甚。”④根据调查,京帮在库伦最大之商号为通和号、福来号、协和公、隆和玉、人和厚、隆兴和、隆聚和等10家,资本皆各在5万元之上。东富有、同聚兴、万福源等29家,资本皆各在万元以上。此外资本在千元以上万元以下者,共53家。在千元以下者共16家。据统计,京帮商号108家,资本共大洋1308600元,伙友共1627名。⑤俄国学者伊·米·迈斯基(I.M.Maiskii)指出1919年时,北京商号在库伦、乌里雅苏台、科布多各分店的贸易额分别为:裕盛和120万卢布、通和号60万卢布、隆昌玉50万卢布、协和公45万卢布、恒和义45万卢布、三和义30万卢布。⑥因为当时卢布贬值,贸易额突然激增。北京到蒙古的商人贩卖各种蒙古人所需的物品,多数属于杂货商。 张正明提到在北京营销颜料行的多系山西平遥县商人;绸缎、杂货等为临襄人;山西翼城人是北京布行的主力;潞安府商人在京师多业铜、铁、锡、碳诸货;曲沃县人经营烟业;襄汾人经营布行及杂货;临汾、襄陵人经营纸张、干果、杂货等业;盂县人经营氆氇行。毡帽行、账局、钱庄也以山西人居多。⑦王永斌认为喀尔喀蒙古到北京大量采办生活所需物资,有眼力会做生意的商人到外馆附近开设店铺,日久形成独特的商业街。他提到的永聚成杂货行就是在库伦、乌里雅苏台、科布多等地贸易的商号。⑧郭松义讨论晋商在北京商业活动相当广泛,有行当、银钱店、粮店、酒铺、油盐店、烟铺、干果店、杂货铺、估衣铺、成衣铺、饽饽铺、铜锡器店、古玩店、羽缨局;还有从事贩羊、贩骡马等买卖。⑨ 以上的研究还有值得进一步探讨的地方:第一,就时间来说,北京老字号记忆都以清末为起点,本文拟利用碑刻资料将商号往前推至乾隆年间。第二,就空间来说,北京的旅蒙商贸易点除库伦外,还有乌里雅苏台、科布多、唐努乌梁海等。第三,北京的旅蒙商贩卖奢侈物品和山西商人贩卖日用商品不同,北京碑刻资料能找到商号担任烟行、布行的经理等,而商号在蒙古经营金融借贷也值得注意。本文拟利用蒙古国家档案局和“中研院近史所”档案加以探讨。 二、乾隆至嘉庆时期的北京旅蒙商 民国初,毕晴帆提及北京安定门外,外馆周围铺户专做外蒙古买卖,统称外馆,并设分庄于外蒙古各大埠贩卖京货,如库伦、乌里雅苏台、恰克图、科布多、乌梁海等处,故又名京庄。北京之总庄专司运转货物、通报消息等事,并不交易买卖。外蒙古各分号则设柜安庄,发卖货物。⑩本节将讨论乾隆年间碑刻资料上的商号及其贩卖物品。 乾隆二十年(1755),乾隆皇帝开始规划与俄国的恰克图贸易,并且制定照票制度管理商人,规定到蒙古经商的人员、车辆、货物都得登记管制,还要有商家作保。商人如欲转往恰克图贸易,则由库伦办理买卖商民事务衙门另给路引。乾隆三十三年(1768)清政府订定恰克图贸易章程,清楚表明官员与商人联手来和俄罗斯贸易,以获取最大利润。恰克图商人卖给俄罗斯的货品分成八项:绸缎、布、绒线、细青茶叶、砖茶叶等粗茶、烟、砂糖、干果、瓷器。(11)M.Sanjdorj认为清代的商人领照票到恰克图贸易,实际上却在蒙古各旗贸易,不到恰克图就卖光了货物。(12)据蒙古国家档案局藏的《恰克图各铺户请领部票随带货物价值银两并买俄罗斯货物价值银两数目清册》载,细青茶、布匹、绸缎的数量多且详细;而粗茶、烟、砂糖、干果、瓷器数量少,或许是因为在库伦或各旗就已卖掉。从贸易的清册中找到了161家领部票的商号,其中几家著名的商号出现于乾隆年间的碑刻资料上。 (一)大兴玉与永兴玉等 大兴号于乾隆二十六年(1761)《重修河东烟行会馆碑记》(13)中载施银6次,约6两。乾隆三十五年(1770)《建立罩棚碑序》曰:“都城彰仪门内河东会馆,乃烟行崇祀火祖、关圣、财神三圣处也……今郭局同立官秤一杆,准斤十六两。凡五路烟包进京,皆按觔数,交纳税银。每百斤过税银四钱六分。”大兴号施银共6.8两。乾隆四十四年(1779)《河东烟行会馆碑记》载施银0.3两。嘉庆七年(1802)《河东会馆重修碑记》载大兴号为“募化公直”施银12两。嘉庆十四年(1809)《洪化寺义冢碑记》载施银1.5两。嘉庆二十一年(1816)《重修河东会馆碑记》载大兴号亦为“募化公直”,施钱7500文、东大兴施钱7500文。(14)由此可见,大兴号是烟行的一员。 恰克图贸易清册记载大兴玉商号从1818年至1871年的中俄贸易额达200万两以上,主要是贩卖青茶为主,占87%。同治年间因俄商竞争和厘金问题,贩卖茶叶无利润可图,但大兴玉商号至光绪朝都还领票到恰克图贸易。至民国初《外馆杂货行商会》还记载有大兴玉商号。毕晴帆提到他在民国八年(1919)去库伦前将行李交由大兴裕(玉)商号转运,因为他坐汽车只能携带40斤的东西,其他必须另雇驼脚运送,大兴裕是经营运送货物的商号。(15) 永兴号包括永兴玉、永兴全、永兴泉。山西平遥颜料会馆位于芦草园地方,建有先翁庙一所。嘉庆二十四年(1819)《重修先翁庙碑记》载北永兴为“纠首”,北永兴施银80两、永兴局捐36两、东永兴号施银26两,说明永兴号已有分号。道光年间颜料会馆《重修建庙宇碑记》载北永兴施银24两。道光十五年(1835)东永兴为“当年会首”;道光十八年(1838)《重修颜料会馆碑记》中为“值年”。(16)永兴号为颜料会馆会首、纠首,表示在布行中占重要位置。 永兴号于乾隆二十六年(1761)《重修河东烟行会馆碑记》载施银6次,约15两。乾隆三十五年(1770)《建立罩棚碑序》载大兴号施银9两;又,南永兴施银2.5两。乾隆四十四年(1779)《河东会馆碑记》载施银10.05两,其中海甸处施银1.5两,表示在海甸有分号。(17)嘉庆二年(1797),氆氇行永兴号出银529.3两。咸丰五年(1855)《浮山会馆金妆神像碑记》载永兴号首事人黄万俭、杨生澳。(18)嘉庆十四年(1809)《洪化寺义冢碑记》载永兴号分别施银1.15两、1吊。嘉庆二十一年(1816)《重修河东会馆碑记》载永兴号亦为“募化公直”,施钱24160文。(19)永兴玉也是从事罗斯贸易的茶商,与永兴泉两家商号自1827年至1863年共贩卖茶叶861872两,其中青茶占了70%。道光三十年(1850),日升昌票号张家口分号致京都分号信稿载:“交永兴玉足宝银三百两”。(20)足证永兴玉采办茶叶应该是嘉庆至道光年间。过去许多人认为咸丰年间始有山西人在蒲圻、羊楼洞制砖茶,黄鉴晖教授则认为湖南蒲圻于嘉庆至道光年间即有西商监制砖茶,绝不是始于咸丰或光绪年间。(21) (二)协和公与隆昌玉等 协和公是北京重要的旅蒙商。协和公的股东侯氏,在北京的碑刻资料中常出现。康熙十七年(1678)《重修(先翁)庙宇碑记》有王致远、梁文谟、薛万田、侯维山、刘兴荣、张俊杰等名字出现。乾隆六年(1741)《修建戏台罩棚碑记》,经理仍为康熙朝的6位。乾隆八年(1743)《临襄会馆碑记》载协和号布施银1两,并有分号南协和号。嘉庆二十四年(1819)《重修先翁庙碑记》载经理名册有郭以仁、郝良宽、郭长茂、李蟾元、张国贵、侯赐瑞。(22)道光十八年(1838)《颜料行会馆碑记》载协和公助银30两、蔚泰永施银30两、隆聚昌施银30两。同治八年(1869)《重修财神庙碑记》载协和号为“经理首事”。(23)协和公及分号捐献银两并担任经理首事,可了解其在北京商业中的地位。 咸丰四年(1854)皇帝上谕提到:“山西太谷县之孙姓富约二千余万两。曹姓、贾姓富各四五百万。平遥县之侯姓、介休县之张姓富各三四百万。榆次县之许姓、王姓阖族家资各千万。又介休百万之家以十计;祁县百万之家以数十计。”(24)张正明提到康熙时侯万瞻出外经商,专贩苏杭一带的绸缎。侯万瞻之孙侯兴域生于乾隆年间,卒于嘉庆年间。侯氏在北京有协和公、隆和玉等商号,贩卖杂货、绸布、茶叶和钱铺。李华的《明清以来北京工商会馆碑刻选编》已出现侯维山、侯赐瑞、侯德权、侯贺龄的名字。(25)1816年至1871年恰克图贸易的商号中有协和公、顺义诚、顺义魁、顺义成、顺义和、顺义永、巨泰永、顺义公,这些商号与协和公有相同的执事人,应与侯氏有关。协和公与俄罗斯的贸易额(银两)自1816年迄1829年共201500两。又,以顺义诚为主的商号1816年迄1871年茶叶贸易额(银两)共1182639两,其中青茶贸易额占882420两,约为总量的75%。 侯兴域,字号蔚观,其子侯庆来将平遥的商号都改带有“蔚”字,蔚泰厚、蔚丰厚、蔚盛长、蔚长厚,据说都是纪念侯兴域。同治五年(1866)的恰克图贸易商号中就出现蔚长厚。同治十年(1871)以后,协和公不再领部票贸易,转为放款借贷的票号,又分有西协和公、南协和公两分号。蔚长厚也曾领部票贸易,但只有一年的资料,贩卖茶叶不多。 协和公出现在库伦的时间为乾隆五十四年(1789),编入第六甲。嘉庆四年(1799),商民事务衙门调查每年营业额约六七千两,属于大铺户。道光二十二年(1842),库伦档案上称为协和京,执事人为田人杰、贺美士。光绪十二年(1886),商民事务衙门调查协和公记有三处商铺:执事人史文寿居住房舍,系咸丰五年(1855)天德永盖,赵玉领门牌;执事人李麟趾居住房舍,系咸丰五年(1855)自盖,牛杲领门牌;执事人柳逢春居住房舍,系咸丰五年(1855)四义源盖,赵嘉文领门牌。(26)协和公的三处房屋,分号有南协和公、西协和公。(27)蒙古国家档案局所藏协和公的档案列于表1。陆世菼将协和公列为一等商号,蒙古人向该商号借款约20—30万元。(28)协和公的股东为侯庆哉,其执事人都来自直隶地区,故称为京帮。 根据陆世菼的调查,隆和玉、隆昌玉等商号的股东也是侯庆哉,与协和公同一股东。隆昌玉出现在库伦的时间较晚,道光二十二年(1842)有隆昌京,后来改为隆昌玉。哲布尊丹巴呼图克图的商卓特巴衙门和四部盟长于同治十三年(1874)上书清帝,说汉人新建的房屋和店铺妨碍了弥勒形象仪式的举行,这些商号是来自北京的万盛号、天德通、源聚裕、隆昌玉、昌兴号、万通号、长兴厚等。光绪十二年(1886)的调查有隆昌玉、隆和玉。光绪三十四年(1908),隆和玉的分号有东隆和玉、西隆和玉。(29)《外馆杂货行商会》记载隆和玉的分号有隆升玉、隆昌玉、隆源玉、隆增玉等。(30)这些商号专门贩卖丝绸、布匹,至清末放债给蒙古王公和喇嘛。孟榘《乌城回忆录》提到民初乌里雅苏台有华商大号17家,其中也有协和公。(31) (三)合盛永 合盛永于乾隆二十五年(1760)《重修河东会馆碑记》载:“合盛杂货张施银一两”。合盛永创始人为郭嵘,嘉庆七年(1802)《重修河东会馆碑记》载总理公直郭候施银1两。河东为山西平阳府所属的稷山县、绛县、闻喜县三县商人组织的会馆。河东会馆为烟行组织,烟行崇祀火祖、关圣、财神三圣。嘉庆二十四年(1819),《重修先翁庙碑记》记载合盛号为“纠首”之首,施银120两;道光十八年(1838),《重修颜料会馆碑记》中则为“经理人”,颜料会馆为布行组织,合盛号担任纠首和经理人都代表它在北京商号的重要地位。因此,合盛永贩卖蒙古的货物中,以烟和布的数量最多。光绪九年(1883)《京师正阳门外打磨厂临汾乡祠公会碑记》载合盛永在北京开设纸张、颜料、干果、烟叶各号,建临汾乡祠公会。 合盛号为总号名称,底下又分有某记为支号,有分号合盛全、合盛永、合盛元、合盛兴、合盛源等。根据库伦档案记载,合盛永在1797年已参与俄罗斯贸易活动。合盛全以布行起家,1816、1820年贩卖布匹金额超过茶叶,其茶叶贸易的数量自1816年迄1867年共882875两。合盛兴商号1816年至1836年卖出茶叶共378400两,两家共1261275两。 道光十七年(1837),合盛元由茶庄改成票号,股东为祁县郭源逢、张廷将,票号设于北京、天津、沈阳、营口、安东、西安、开封、上海、汉口、安庆及日本东京、大阪、神户和朝鲜仁川等共14处,是著名的山西票号之一。(32)合盛元改经营票号后,在库伦的商业规模缩小,伙计不过十余位,不像隆和玉分号多,且伙计达二三十人。 (四)义和号 义和号于乾隆四十四年(1779)《河东烟行会馆碑记》载施银3两、海甸义和号施银1.8两。(33)嘉庆二年(1797)《新置盂县氆氇行六字号公局碑记》载:“乾隆己酉(五十四年,1789),有六字号张成纶、常垹、林文林、戴仪礼、白廷寿等。乃集同人共议,每售氆氇一匹,施银一钱。至嘉庆二年共得银二千三百余两,遂于煤市街小椿树胡同南,购民房一所。”义和号施银184.1两。(34)嘉庆七年(1802),《河东会馆重修碑记》载义和号共施银13两。嘉庆十四年(1809)《洪化寺义冢碑记》载义和号施银1.9两、施钱3800文。嘉庆二十一年(1816)《重修河东会馆碑记》在义和号为“募化公直”,施钱13500文。(35)嘉庆二十四年(1819),《重修先翁庙碑记》义和号为“纠首”。道光十八年(1838)《重修颜料会馆碑记》中为“经理人”。(36)《颜料行会馆碑记》中,记载义和号的经理为雷惠普;(37)雷家是万全县的望族,道光《万全县志》载雷履泰祖先从山西孝义县迁居万全县,祖守文、父天陪,长子如洵、次子如泌。(38) 义和号出现于库伦为嘉庆二年(1797),义和成执事人为郭大科,嘉庆十八年(1813)有义和荣。道光二十二年(1842)设立分号义和京、义和元、义和忠、义和兴、义和德;义和元同时有东义和元、西义和元。(39) 义和号在嘉庆年间只是小铺户,每年营业不过四五百两,它并未参与俄罗斯贸易,纯粹是旅蒙商,主要买进蒙古的羊驼毛等,遂为北京氆氇公所的重要一员。买卖毛皮可能是利润不错,发展快速。咸丰五年(1855),义和元的执事人蔚相荣盖了合厦1所、房6间、棚12间、大门1合,并成立义和厚分号,有伙计16人、雇工1人。(40)陆世菼将义和成商号列为二等。(41) (五)祥发永 乾隆四十四年(1779)《河东会馆碑记》载祥字号施银30两,此商号应该是祥发永。嘉庆七年(1802)《河东会馆重修碑记》载祥发号施银2两。嘉庆二十一年(1816)《重修河东会馆碑记》载为“募化公直”,施钱6500文。(42)《晋游日记》载,祥发永设在张家口的账局,为汾阳商人王庭荣投资白银4万两创办,经营工商业存款和放款业务,在京师的账局并兼营候选官吏放款。(43) 祥发永为恰克图重要商号,清末祥发永的分号祥发源为张家口茶叶的商总。(44)此商号在清末被划归为山西票号,是因它也经营金融汇兑行业。光绪二十四年(1898),库伦办事大臣兴廉奏称,蒙古王公并呼图克图等报效昭信股票,计京市平足银共205300两,均已备足现银批交商号祥发永、恒隆光、兴泰隆、公合全等汇兑。(45)祥发永如合盛元一样,发展为全国性的票号后,在库伦的商业活动较少。 由以上的讨论可知,乾隆年间的北京旅蒙商参加烟行、布行、氆氇行等组织,因18世纪中俄贸易重要项目为布匹,至19世纪才转以茶叶为大宗。太平天国之后,有些商号转为票号商,如协和公、合盛元、祥发永等。 三、同光年间在库伦的旅蒙商 同治九年(1870),“西疆回乱”攻占乌里雅苏台,清朝调集蒙古、绿营兵驻防。库伦办事大臣张廷岳恐驻防兵丁粮食告匮,令商民办事衙门招揽商贾以供军需。当时,增加了许多北京来的商号,如富有号、通和号、人和号、长兴厚等,他们经营以绸缎为大宗的贸易,陆世菼将这些商号归于“零售京广杂货业”。蒙古产业不发达,衣食皆仰赖进口,输入品以砖茶、麦粉、丝绸、布匹为大宗。蒙古人所食的面麦来自俄罗斯;店铺中最好的丝绸、缎子如纺绸、洋绉、曲绸等系来自北京。民国四年(1915)陆世菼调查北京、张家口输往库伦和俄罗斯的商品中,进口以二四砖茶、二七砖茶、三六砖茶及红茶为大宗,茶叶自张家口、归化输往,其余绸缎、粗羊、斜纹布、油酒糖味、米面、京广杂货皆来自北京和张家口。一年所需物品达547万余两,其进口数量参见表1。  北京的旅蒙商亦将库伦所产的羊毛、皮革等输入,其数量参见表2。  (一)人和号 乾隆四十四年(1779)《河东烟行会馆碑》载“西人和号”施银0.9两。嘉庆七年(1802)《河东会馆重修碑记》载人和号施银1两、中人和施银1两。(46)嘉庆二十二年(1817)《重修河东会馆碑记》载人和号施钱1000文。人和厚在道光九年(1829)《公建桐油行碑记》中载为新市铺局字号施银30两。(47)嘉庆十四年(1809)《洪化寺义冢碑记》载人和号施钱1300文,《临襄会馆施银碑残缺》载人和号施钱0.3两。(48)由碑刻资料来看,人和号经营项目和烟草、桐油有关。 人和号在北京的铺子有中人和号、西人和号,库伦的商铺分有中人和厚、东人和厚、西人和厚。人和义有中人和义、东人和义、南人和义。阿·马·波兹德涅耶夫提到库伦生意兴隆的北京商号通常都设法开几个铺子,这种情况在北京已存在。日本东亚同文会派遣小西茂于1921年至张家口调查报告,提到“仁和厚”应是人和厚,注明为外馆商号。(49) 光绪年间,哲布尊丹巴呼图克图的商卓特巴衙门向库伦的商号借钱,据光绪二十一年(1895)《库伦十二甲长呈递各铺账目清册》记载,光绪十七年、十八年(1891、1892)起,商卓特巴衙门累积数年的欠银和茶叶,共折银358320.4两。其中人和号借欠银29275.29两,茶224188包折银1019两,共30294.33两;(50)其中有利息的放款占6.2%,无利息占93.8%。 据陆世菼的调查,人和厚的股东徐彦臣,民国四年(1915)的资本额为5000两。徐经营汇兑,吸收俄钞买金镑汇上海,于金融界势力庞大。(51)徐彦臣也是长兴厚的股东,总理则为范辅和。据陆世菼调查,民国四年的资本额为6000两。(52)光绪二十一年商卓特巴衙门欠长兴厚的债务银6342.63两,茶122593包折银557.24两,共6899.87两。 人和号在库伦收购羊毛、皮张,清末库伦办事大臣衙门向商号收取厘金,并给发凭单据。北京商铺采购皮张等物后,申报厘金。光绪三十三年(1907)人和厚采办羊毛214546斤、驼毛816斤、蘑菇831斤、山老羊皮1758张、马尾74个、沙狐皮27张、马皮49张、牛皮16张等,共缴厘金72.92两。(53)人和号采购以羊毛数量最多,羊皮居次,珍贵的狐皮、狼皮数量不多。 (二)富有号 晋翼会馆建自雍正十年(1732),由山西翼城布商建立,又称布商会馆。(54)乾隆二十六年(1761)《重修河东烟行会馆碑记》载富有号施银2次,约1.75两。乾隆三十五年(1770)《建立罩棚碑序》载施银共6.8两。乾隆四十四年(1779)《河东烟行会馆碑记》载施银1.05两。嘉庆七年(1802)《河东会馆重修碑记》载施银1.2两。嘉庆二十一年(1816)《重修河东会馆碑记》载施钱6860文。(55)道光十七年(1837)《新建布行公所碑记》载富有号施银30千文。(56)比起其他商号,富有号在乾隆年间施银两较少,嘉庆、道光以后施银较多,虽也是经营烟草、布匹生意,但可能财力不够雄厚,到库伦的时间较晚。 富有号的库伦分号为东富有、南富有、富有通。光绪三十四年(1908)在库伦的坐庄成立富有通,执事人为石子玉,宣统二年(1910)执事人改为石振声。富有号有三座铺子,每家都有伙计十余人、雇工三四位,算是中型商号。光绪二十七年(1901),库伦商民的捐输名册中石永清捐输400两,系直隶大兴县外馆村人。父祖三代分别为曾祖德胜、祖有山、父珍。(57) 富有号为贩卖杂货商铺,有绸缎、布匹、烟等,又自库伦运回羊毛的皮张。《外馆杂货行商会》记载富有号的执事人为石永寿。此外,富有号还兼营放债,于光绪二十一年(1895)商卓特巴衙门欠债银6090.36两。 (三)通和号 通和号在北京工商碑刻资料中出现次数少,乾隆八年(1743)《临襄会馆碑记》载通和号施银1两。乾隆四十四年(1779)《河东会馆碑记》载通和号捐款3两。(58)通和号到库伦时间较晚,1886年的地基调查系咸丰五年(1855)源泰长执事人阎治昌所建,原系一处,光绪七年(1881)经福任查门牌分为二所,发给门牌二张,执事人分别为吕发成、张浚。1893年北通和号执事人吕峻德。通和号在清末民国的股东是吕纯风,(59)通和号为吕氏的商号。光绪二十七年(1901),库伦商民的捐输名册中吕峻德捐输400两,系直隶冀州枣强县大王常村人。父祖三代分别为曾祖文辉、祖魁先、父发成。(60)通和号共有三家分号:东通和号、南通和号、北通和号。通和号在1886年才8名伙计,1910年,北通和有伙计24人、雇工3人;东通和有伙计21人;南通和有伙计26人、雇工5人,属于大铺子。光绪二十一年(1895)商卓特巴衙门欠通和号的债务银12018.26两,茶63988包折银290.85两,共12309.11两。 光绪三十三年(1907),库伦办事大臣衙门为通和堂报运出口皮张一宗给发凭单,据此存查,共山老羊皮23张、马尾子2个、獭子皮54张、猾子皮9张、羔子皮20张、马皮1张,共厘金0.532两。(61)民国十五年(1926)马鹤天到库伦,说西库伦汉商亦不过五六百家,共1万多人。惟北通和号每年可得利10万元左右,东富有、隆和玉等也得数万元,其余都甚小。(62) (四)福来号 福来号出现在北京工商碑刻资料很少,只有民国二十二年(1933)《芝麻油同业公会成立始末暨购置公廨记》有福来号的名称。(63)《外馆杂货行商会》记载福来号执事人为巩步峰,清末在库伦的坐庄股东则为巩步瀛、巩步达,应是同一家族。福来号贩卖蒙古来的羊皮、马匹、骆驼等。巩步瀛报效银400两,籍贯直隶冀州城西南北内漳村,其父祖三代如下:曾祖龚兴元、祖龚泰、父长拜。(64)1923年《北京便览》记载,福来号系外馆的洋货庄;(65)1921年张家口调查报告《张家口事情》也提到福来号为外馆商号。(66) 光绪三十三年(1907),库伦办事大臣衙门报福来号报运出口牲畜一宗,应完厘捐计开:骟马4匹、牛3条、绵羊10只,共税银4.2两。(67)福来号办买牲畜的数量相当少,和大盛魁每年交易数十万只的景况不同。 以上的商号有几点特色:第一,在北京的工商碑刻资料地位不显著,施银也较少。第二,阿·马·波兹德涅耶夫或陈箓说,库伦京帮商人大多数是属于北京安定门外的中下等商人阶层。实际上,真正来自北京外馆村的只有石永寿一家。《外馆杂货行商会》也不限于外馆附近的杂货行,还包括在前门、安定门、德胜门附近的商号。第三,北京旅蒙商所贩卖的货物是高级的绸缎、瓷器、上用黄茶、宗教祭祀用品,有别于晋商贩卖蒙古人日常生活用品。因北京为京师所在,各种物资齐聚之故。 四、乌里雅苏台、科布多等地的旅蒙商 《蒙古纪行》一书提到,1876年乌里雅苏台的买卖城城内有10家北京商号,店铺卖有上等的茶具、绸缎、绘画,以满足蒙古王公的嗜好和奢侈生活的用品。(68)孟榘的《乌城回忆录》提到商铺之大商号有17家,譬如恒和义、永兴恒、协和公也都是北京的旅蒙商。(69)毕晴帆从库伦前往乌里雅苏台时,乌城新升永号王执事及恒和义号宋商人也请求随其同行,说明这些北京商号在乌里雅苏台也有分庄。(70) 民国六年至八年(1917-1919),京师总商会代表向北洋政府呈文称: 京师外馆商会代表三和义李晓林、永聚成陈铨、德顺长阎文汉、永兴恒刘继恒等陈称,商等向由京号运货在科布多贸易经营有年,早立基础讵。民国元年,蒙古独立而俄人乘隙进兵逐我华商占我铺店、折我公地、留我商货违公法背人道,种种强迫势不能拒。彼时呼吁无门,不得已割舍血产分投逃回。至民国五年九月该处佐理员徐君到任,商等陈诉前情请求照会俄领事查办,不意交涉一年竟无归宿,商等含辛忍痛于今七载……外交部向俄公使严重交涉俾早日解决以慰商情。 京师外馆商会代表三和义李晓林等报告,科布多俄人拆占各华商铺房字号38家、大街被拆占华商铺房250余间、西街被拆占铺房200余间,价值约35万。除了北京商人外也包含晋商在内:计有大盛魁、五义永、裕盛和、天义德、恩庆隆、兴隆和、元盛德、公合成、复兴通、永和楼、德兴隆、大庆昌、张玉山、长胜永、义盛德、天成玉、义德魁、永兴恒、裕和公、广兴隆、魁胜锦、三和义、武德兴、德盛魁、永和店、永聚成、锦泰厚、长盛楼、德顺长、永和成、聚义魁、天义成、世成魁、永德魁、马天保、义和成、林德全、清真寺。(71) 三和义、永聚成、德顺长、永兴恒之外,北京的商号还有五义永、裕盛和、恩庆隆、兴隆和、永和店、广兴隆等。在此以永聚成为例,说明其活动。乾隆三十五年(1770)《建立罩棚碑序》载天聚号施银3两。嘉庆二十四年(1819)《重修先翁庙碑记》载永聚号捐银30两。永聚成在道光九年(1829)《公建桐油行碑记》中为新市铺局字号,东永聚施银30两。道光十五年(1835)《禁开封闭煤窑碑》载永聚店施钱6000文。道光十八年(1838)《重修颜料会馆碑记》中有永聚号经理雷化田名字,永聚公助银30两。(72)永聚号包括永聚成、永聚和、永聚祥、永聚隆。其中永聚和也在道光十八年(1838)《重修颜料会馆碑记》中助银30两。(73) 王永斌提到永聚成杂货行是河北衡水人集资的买卖,从清光绪到民国年间掌柜为陈铨。永聚成杂货行在张家口、库伦设有分号,科布多也有分号。该商号贩卖砖茶、碱盐、鼻烟、毡鞋、毡帽、绸缎、布匹、羊毛皮袍、眼镜、铜盆、铜器皿、古玩玉器等蒙古各阶层都需要的生活必需品。从蒙古带回的货物有磨眼镜片的茶晶石、贵重药材、羊毛、驼毛、粗细皮货、黄金等。(74) 1910年《都门记略》载永聚成在崇文门外花市大街上开设客店。(75)1920年《实用北京指南》则记载永聚成位于东珠市口,开设铁铺;东四牌楼东路北开设估衣铺;打磨厂开设铺;花市大街开设旅店。姚祝萱于1923年《北京便览》记载,永聚成位于花市大街路南,开设纸花店。(76)1920年《实用北京指南》载永聚和在崇文门外上四条开设白铜首饰店,打磨厂开设洋炉铺。1923年的《北京便览》记载永聚祥于布巷子增盛店开洋货庄。(77) 北京为皇室贵族、文武百官聚集所在,其消费奢侈品如锦绮罗缎、毛皮布匹、珐琅玉器、翡翠珊瑚等,成为各地仿效的对象,商人将北京奢侈品携至蒙古,在乾嘉时代就往来于蒙古北京两地。北京商铺作为总号,专司运转货物、通报消息等事,并设分庄于外蒙古各大埠,如库伦、乌里雅苏台、恰克图、科布多、乌梁海等处,设柜安庄,发卖货物。总结北京旅蒙商的特色如下: 第一,北京对蒙古的贸易以绸缎、布匹为大宗。从北京工商会馆碑刻资料可以看到这些商号出现在乾隆、嘉庆年间的碑刻上,担任烟行、布行、氆氇行等的会首、经理、纠首等,说明他们在行会中占重要位置。 第二,北京的商号在库伦的分号多。阿·马·波兹德涅耶夫提到库伦生意兴隆的北京商号通常都设法开几个铺子。如通和号有北通和、南通和、东通和三家分号。人和厚有中人和厚、东人和厚、西人和厚三家分店。人和义有中人和义、南人和义两家分号。隆和玉有东隆和玉、西隆和玉两家分号。福来号有南福来号、北福来号两家分号。东富有另一分号为南富有,又成立富有通。长兴厚则有南长兴厚、北长兴厚。 第三,北京商号的股东亲自到库伦经商,不像山西商号大多由伙计经营。举例来说,万盛京的第一任执事人钱汇,陆世菼说的万盛京股东为钱月如,应是钱汇的后人。通和号首位执事人吕发成至民国的股东吕纯风,应皆为同族人。福来号在光绪十二年(1886)的股东是龚步瀛,至民国四年(1915)仍为同一人。东富有股东石永寿在光绪三十四年(1908)成立富有通,执事人为石子玉,宣统二年(1910)执事人改为石振声。另外,北京商号的伙计都来自直隶地区。 第四,北京商人也到乌里雅苏台、科布多等处贸易。北京商号永聚成,在科布多做好几年生意,并在城内开一家店铺。科布多的货物价格比北京贵75%,而乌里雅苏台的货物则比北京贵35%。(78) 外蒙古宣布“独立”后,一切交易为之隔绝,北京的工商业大受影响。“中央研究院”近代史研究所档案馆藏有许多经济部工商调查资料,俄钞贬值对旅蒙商也有重大影响,都是日后亟需努力的课题。 承蒙助理王中奇、王士铭搜集资料及提供宝贵意见,谨此致谢! 注释: ①参见1975年以后陆续刊行[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第1至6集,东京大学东洋文化研究所附属东洋学文献センタ—刊行委员会1975-1983年。 ②参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,文物出版社1980年版。 ③参见京师总商会汇纂:《1919年京师总商会众号一览表》,《北京经济史资料:近代北京商业部分》,北京燕山出版社1990年版,第737—742页。 ④陈箓:《止室笔记·驻扎库伦日记》,文海出版社1968年版,第250页。 ⑤参见陈箓:《止室笔记·驻扎库伦日记》,第251页。清末商人组织甲首立甲董,山西占其三,北京居其一,以经理商业公益之事,参见该书第174页。 ⑥参见[俄]伊·米·迈斯基:《革命前夜的外蒙古经济》,《蒙古史研究参考资料》第4辑,内蒙古大学蒙古史研究室1975年,第52—53页。 ⑦参见张正明:《晋商兴衰史》,山西古籍出版社2001年版,第84—87页。 ⑧参见王永斌:《北京的关厢乡镇和老商号》,东方出版社2003年版,第62—76页。 ⑨参见郭松义:《清代北京的山西商人——根据136宗个人样本所作的分析》,《中国经济史研究》2008年第1期。 ⑩参见毕晴帆:《蒙行随笔》,《中国边疆行纪调查记报告书等边务资料丛编(初编)》第22册,蝠池书院出版有限公司2009年版,第277、288页。 (11)参见赖惠敏:《清政府对恰克图商人的管理(1755-1799)》,《内蒙古师大学报》2012年第1期;《十九世纪晋商在恰克图的茶叶贸易》,《覆案的历史:档案考掘与清史研究》,“中央研究院”2013年版,第587—640页。 (12)参见M.Sanjdorj,translated from the Mongolian and annotated by Urgunge Onon:pref.by Owen Lattimore,Manchu Chinese colonial rule in Northern Mongolia,New York:St.Martin's Press,1980,p.61。 (13)碑记前时间均为立碑时间,下同。 (14)参见[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第5集,第875—883、884—898、906、912—915、922、930—932页。 (15)参见毕晴帆:《蒙行随笔》,《中国边疆行纪调查记报告书等边务资料丛编(初编)》第22册,第277页。 (16)[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第2集,第322、327、329页;李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第5页。 (17)参见[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第5集,第875—883、893—895、902—908页。 (18)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第89、102页。 (19)参见[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第5集,第923、927、930—933页。 (20)中国人民银行山西省分行、山西财经学院《山西票号史料》编写组:《山西票号史料》,山西经济出版社1990年版,第31—32页。 (21)参见黄鉴晖:《明清山西商人研究》,山西经济出版社2002年版,第133—134页。 (22)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第1—2页;[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第2集,第156、322页。 (23)李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第9页;[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第2集,第261页。 (24)《军机处录副奏折》(咸丰四年七月初二日),档号4264-003,微卷293,第198—201页,中国第一历史档案馆藏。 (25)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第1、2、5、8、9、61页。 (26)参见“蒙藏委员会”藏蒙古国家档案局档案,编号003-004、019-025、024-007、052-004。 (27)参见“蒙藏委员会”藏蒙古国家档案局档案,编号068-018、068-013、010-005。 (28)参见陆世菼:《库伦商业报告书》,《中国银行业务会计通讯簿》1915年第11期,第18页。 (29)参见“蒙藏委员会”藏蒙古国家档案局档案,编号003-004、052-004、010-005、010-006。 (30)参见京师总商会汇纂:《1919年京师总商会众号一览表》,孙健主编,刘娟、李建平、毕惠芳选编:《北京经济史资料:近代北京商业部分》,燕山出版社1990年版,第737—742页。 (31)参见孟榘:《乌城回忆录》,《中国边疆行纪调查记报告书等边务资料丛编(初编)》,蝠池书院出版有限公司2009年版,第22册,第334页。 (32)参见中国人民银行山西省分行、山西财经学院《山西票号史料》编写组:《山西票号史料》,第656—657页。 (33)参见[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第5集,第902—908页。 (34)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第64、74、89—90页。 (35)参见[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第5集,第913—915、923—929、930—933页。 (36)[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第2集,第322、328页。 (37)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第9页。 (38)参见左承业纂修:《万全县志》卷7,第26—27页,清道光十四年(1834)增补重刊清乾隆七年(1742)刊道光朝刊本,“中央研究院”傅斯年图书馆藏线装书。 (39)参见“蒙藏委员会”藏蒙古国家档案局档案,编号003-004、010-005、010-006、020-007、024-007、052-004、068-013、087-023、088-057。 (40)参见“蒙藏委员会”藏蒙古国家档案局档案,编号010-005、010-006、052-004、088-057。 (41)参见陆世菼:《库伦商业报告书》,《中国银行业务会计通讯簿》1915年第11期,第21—22页。 (42)参见[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第5集,第900、916、931页。 (43)参见李燧等:《晋游日记》,山西人民出版社1989年版,第79页。 (44)参见“中央研究院”近代史研究所档案馆藏总理各国事务衙门档案(光绪四年八月),档号01-20-005-05-004。 (45)参见《宫中档朱批奏折·财政类·捐输》(光绪二十四年十一月二十五日),编号0701-082,中国第一历史档案馆,1987年。 (46)参见[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第5集,第905、917页。 (47)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第4、83页。 (48)参见[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第2集,第188页;第5集,第925页。 (49)参见[日]小西茂:《张家口事情》,东亚同文会1921年版,第34页。 (50)参见赖惠敏:《清代库伦商卓特巴衙门与商号》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》,第84期。 (51)参见陆世菼:《库伦商业报告书》,《中国银行业务会计通讯簿》1915年第11期,第16页。 (52)参见陆世菼:《库伦商业报告书》,《中国银行业务会计通讯簿》1915年第11期,第16页。 (53)参见“蒙藏委员会”藏蒙古国家档案局档案,编号083-117、083-157,第158页。 (54)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第29页。清末为人和、泰和两家布商典当,民国初年与翼城会馆合并。 (55)参见[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第5集,第876—882、893—895、904、917、932页。 (56)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第38、66页。 (57)参见“蒙藏委员会”藏蒙古国家档案局档案,编号077-024,第124—138页。 (58)参见[日]佐伯有一等编注:《仁井田升博士辑北京工商行会资料集》第2集,第156页;第5集,第907页。 (59)参见陆世菼:《库伦商业报告书》,《中国银行业务会计通讯簿》1915年第11期,第21页。 (60)参见“蒙藏委员会”藏蒙古国家档案局档案,编号077-024,第124—138页。 (61)参见马鹤天:《内外蒙古考察日记》,《中国边疆社会调查报告集成》第1辑第12册,广西师范大学出版社2010年版,第254—255页。 (62)参见马鹤天:《内外蒙古考察日记》,《中国边疆社会调查报告集成》第1辑第12册,第215页。 (63)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第187页。 (64)参见“蒙藏委员会”藏蒙古国家档案局档案,编号077-024,第124—138页。 (65)参见姚祝萱:《北京便览》,大向出版社2009年版,第148页。 (66)参见[日]小西茂:《张家口事情》,第34页。 (67)参见“蒙藏委员会”藏蒙古国家档案局档案,编号083-017,第17页。 (68)参见[俄]格·尼·波塔宁著、吴吉康等译:《蒙古纪行》,兰州大学出版社2013年版,第140页。 (69)参见孟榘:《乌城回忆录》,《中国边疆行纪调查记报告书等边务资料丛编(初编)》第22册,第334页。 (70)参见毕晴帆:《蒙行随笔》,《中国边疆行纪调查记报告书等边务资料丛编(初编)》第22册,第277、288页。 (71)参见《北洋政府外交部商务档》(民国八年三月),编号03-32-027-04-002,“中央研究院”近代史档案馆藏。 (72)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第3、6、8—9、56、156页。 (73)参见李华编:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》,第9页。 (74)参见王永斌:《北京的关厢乡镇和老商号》,第62—63页。 (75)参见徐永年增辑:《都门记略》,文海出版社1972年版,第487页。 (76)参见徐珂编:《实用北京指南》,商务印书馆1920年版,第10、40、48、128页;姚祝萱:《北京便览》,商务印书馆1923年版,第110页。 (77)参见徐珂编:《实用北京指南》,第63、69页;姚祝萱:《北京便览》,第145页。 (78)参见[俄]阿·马·波兹德涅耶夫著、刘汉明等译:《蒙古及蒙古人》卷1,内蒙古人民出版社1989年版,第344—345页。 (责任编辑:admin) |