|

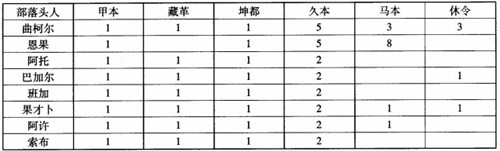

摘要:清朝初年,固始汗征服卫藏以后,留驻一部分蒙古兵驻扎杜北腾格里湖畔的达木草原。这支蒙古兵逐渐成为驻藏军队的主力,是护卫西藏政治中心的武装力量,并被清廷编组为达木蒙古八旗。到清末,达木蒙古逐渐藏化。 关键词:藏北;达木蒙古;八旗 达木(今西藏自治区当雄县),藏语[1]也译作达穆、达目、塔木、打木等,①(注解:参见清松筠撰《卫藏通志》(西藏人民出版社1982年版)卷十五《部落》:“达木一名玉树”。)意为沼泽地、水草地。达木位于“羊拉西北有盆状沼泽地的草原,达木河与姜河Jung chu在此汇合,而后流向东南,成为拉萨河上流支流。”②(注解:参见日本佐藤长《清代唐代青海拉萨间的道程》第22页“清代青海拉萨间的道程”,青海省博物馆筹备处1983年版;《西域同文志》称:“达木,土,意为土城。”又有一说称“达木”为“挑选”之意。谓固始汗灭藏巴后,为了酬功,五世达赖喇嘛让其挑选牧场,他选了达木。此说不确,有学者指出,元明时期文献已出现此一地名,不是固始汗时才有。参见冯锡时《清代达木蒙古述略》,载《民族研究》1992年第5期。) 达木地处纳木错东南边。蒙古人称此湖为滕格里诺尔(或滕格那尔)。据《水道提纲》载,腾格里池(即滕格里诺尔)“在卫地喇萨(即拉萨)西北二百二十余里,藏地日喀则城东北五百里。其东北隔山,即潞江源之布喀诸池。其北隔山,即大流沙也。池广六百余里,周一千余里,东西甚长,南北稍狭。蒙古呼天为滕格里,言水色同天青。其东有三水流入,皆名查哈苏太河,西有二水流入,北曰罗萨河,南曰打尔古藏布河,合数池水东流数百里入此池。”[2]又据清黄沛翅所撰《西藏图考》,滕格里诺尔“乃达木蒙古游牧之处,”“左通准噶尔,西达叶尔羌也。”[3]民国《九族县志》载达木地望:“北以拜都岭与青海界,东以哈拉乌苏与三十九族界,西南与唐古忒界”。[4] 达木地处青海到拉萨的要冲,地理位置的独特性引起历史上各种势力的高度重视。早在元代,元世祖曾派桑哥率军进藏,并在达木一带驻扎军队,管理藏北地区的驿站。尤其是明中叶以后,一批又一批的蒙古部族入驻此地。据《三世达赖喇嘛传》,三世达赖喇嘛和俺答汗会见之前20年的1558年就应藏北蒙古部落首领塔尔本的邀请前去进行宗教活动。这些蒙古部落就驻牧在达木地方。[5]这些人很可能是蒙古右翼之一鄂尔多斯部封建主亦卜剌和满都赉阿固勒呼所领部众之后人。这一部分蒙古人在16世纪初被达延汗军队打败后先移居青海,后又在明军的打击下迁徙到藏北。[6] 本文关注的达木蒙古,主要是固始汗征服卫藏以后留驻西藏的这一部分蒙古兵及其部落沿革。之前学界在上世纪90年代曾有冯锡时和杨嘉铭两位学者注意到了达木蒙古问题,各自从不同的侧重点撰写过文章。①(注解:参见冯锡时《清代达木蒙古述略》,载《民族研究》1992年第5期;杨嘉铭《清代西藏军事制度》,台北唐山书店,1996年版。此外,杨氏也写过《达木蒙古与清代西藏边防》(1989年)一文,因受条件的限制笔者现没有查阅到,但杨先生其后发表的文章应吸收到了其观点。)然而,时至今日,因史料的进一步公布,有关达木蒙古的课题又有了深入研究的可能,笔者写本文的意愿也在于此。 一、进驻西藏的蒙古部族 达木蒙古兵在西藏历史上是以护卫拉萨的驻藏军队的形象出现的,并一直在各种战争中扮演着主力军的角色,明末清初,蒙古人最早武装介入西藏内部矛盾的时间应该从1617年算起,当时蒙古部族入藏支持格鲁派,1618年被第悉藏巴打败而撤退。至1631年,又有大批的蒙古人来到了拉萨以北的达木地方,对此第悉藏巴感到惶惶不安。这些蒙古人是喀尔喀、额鲁特、土默特等部。第二年,又有一部分蒙古永邵卜人在西进的林丹汗冲击下开始涌入西藏。《五世达赖喇嘛传》记载:“蒙古永邵卜的四位官人迁移到恰达木地方,其原因是察哈尔王林丹汗毁掉了他们的统治。其中达垅巴的施主喇嘛加布却库尔来到了达木地方。”[7] 当年,喀尔喀蒙古的却图台吉率部南下青海,打败土默特部,统治了青海湖周围的广大地区。1635年,其子阿尔斯兰率1万多蒙古兵进入藏北。在达木,他一举消灭了右翼蒙古永邵卜后裔四部,[8]后又进入拉萨。 1637年,在五世达赖喇嘛的请求下,卫拉特固始汗从天山北部率军进入青海,在今青海海北藏族自治州境内以1万兵力消灭了却图汗的3万人马,擒杀却图汗,1639年,固始汗军队攻破桑珠孜,俘虏第悉藏巴,铲除了格鲁派的敌人,为其在西藏的统治打下基础。从固始汗进入西藏的路线来看,当时固始汗确实驻扎在藏北的达木地方。可以推测,固始汗进藏时首先征服了达木原住人。据说,起初当雄(达木)仅有7户不同姓氏的蒙古牧民,尔后固始汗的一些部下在此安家落户。该地水草丰美,适于发展牧业生产,因此陆续从西康、青海、甘肃等地迁来许多牧民在此定居,后来发展成8个部落,每个部落以7户先民中一户的姓氏命名。这8个部落是:曲柯尔、恩果、巴加尔、阿托、班加、果才卜、阿许和索布。②(注解:参见陈庆英主编的《中国藏族部落》,中国藏学出版社2004年版第596页。据中国科学院民族研究所西藏少数民族社会历史调查组《当雄宗调查报告》(1964年铅印本)记载,此八部落名为:曲考、窝托、锅查、恩果、潘加、巴家、娃休、索布。) 和硕特汗的军队,分为藏军和蒙古军。藏军“其实兵民不分,系按各寨番民,定以派兵数目”,“戴本平日无兵可管,遇事调遣,只在各寨抽派,与派乌拉人无异”。[9]蒙古军则是驻藏军队的主力,固始汗命其长子达延鄂齐尔汗统领,驻藏北腾格里湖畔的达木、喀喇乌苏一带草原。伯戴克写道:“固始汗及其后继者并不驻在拉萨;和硕特人是真正的游牧民族,他们的牧场位于纳木错东南达木曲谷地的达木地区。这一地区迄今仍然居住着属于达木部族最南部的蒙古人。他们夏天在这里游牧,只是冬天去一下首府(也即拉萨)——虽然他们并不总是要去。在拉萨,他们下榻于甘丹康萨尔宫……这些领袖们(和硕特人)完全操纵着武装力量和与他们有关的一切事物。他们还是西藏公民政府名义上的首脑。”[10] 1705年,固始汗的曾孙拉藏汗在位时,与第悉桑结嘉措发生矛盾。在三大寺喇嘛们的劝说下,拉藏汗佯许离开拉萨前往青海,在到达那曲河(即喀喇乌苏,蒙古语意为黑水)后就停下来,召集驻防在达木的蒙古兵,于当年六月进军拉萨,迅速打败桑结嘉措。[11]在此事件中,达木蒙古兵起到了决定性作用。 18世纪末,据驻藏大臣松筠记录:“达木系草地,所居官兵本青海蒙古。初,青海额鲁特固什汗(即固始汗)剿灭藏巴弟巴,因留兵二千余住此护卫达赖、班禅。后因固什汗曾孙拉藏汗于康熙年间被准噶尔戕害,达木蒙古亦被掳去十分之九。雍正初年,青海罗布藏丹津构衅,该游牧人众有避兵投藏住达木者。自是达木所居新旧蒙古共八百余户,遂为八鄂托克。后置固山达、佐领、骁骑校各八名,分管所属,因呼为达木八旗,固宜劝之教之,用成武备。”[12]又《卫藏通志》载:“青海蒙古王丹津,于五世达赖喇嘛时,带领蒙古官兵赴藏护卫,留驻五百八十户,在达木地方住牧。”[13]蒙古王丹津,即为固始汗,因五世达赖喇嘛授其“丹津却吉札勒布”,意为“持教法王”,故称“蒙古王丹津”。在两种记载的对比中可以看出,固始汗时在达木的驻兵有580户2000余人。 达木蒙古兵在防御准噶尔部入侵方面发挥了重要作用。1717年(康熙五十六年)准噶尔部进军西藏并与拉藏汗发生冲突时,“前藏的乌如、约如,后藏的耶如、如拉克各部,恰、塔、工三地,以及霍尔蒙古①(注解:在此指达木蒙古人。)的兵丁,全部效忠拉藏汗王,乐于死战,不怕牺牲。”[14]双方决战于达木,达木蒙古兵损失十分之九。1720年,清军进军西藏大败准噶尔部时,准噶尔军就是从达木地方撤回伊犁的。可见他们也把达木当成军事要地重兵驻防。1723年(雍正元年),青海罗布藏丹津引发与清军之间的战争,其部蒙古人又避居达木地方,从此达木地方的新旧蒙古增加到800余户3000余人,形成一股不容忽视的军事力量。 雍正八年(1730年),准噶尔侵犯西北两路军营,此时颇罗鼐平定阿尔布巴内乱,清廷命其总理全藏事务,颇罗鼐奏准,“夏初冰雪全消,青草萌时,派驻藏大臣一员,绿旗营兵一千五百名;其次台吉朱米纳木查尔(即珠尔默特纳木扎勒)带拉萨兵一千,前赴打木腾格那尔地方驻防;派长子辅国公朱尔吗特策登(即珠尔默特策布登)夏初带蒙古番兵二千名,赴门里、噶尔、波鲁多克三处驻防;每年派其弟诺彦和硕气(或和硕齐)赴哈拉乌苏训练该地兵马二千余名,即统领驻防;约至九月,雪封山径撤回,休整。次年仍往,又设要卡数处。”[15] 1743年(乾隆八年),准噶尔部派人“进藏熬茶。”②(注解:“进藏熬茶”是中国历史上信仰藏传佛教民族的一项重要活动,是对到西藏礼佛布施、晋谒达赖、班禅活动的通俗称呼。本文引用此术语时特地加注双引号,旨在表明当时准噶尔部另有图谋。)颇罗鼐派其长子珠尔默特策布登带兵五千防守阿里,又派兵六千驻防滕格里诺尔、喀喇乌苏等处。[16] 1747年(乾隆十二年),准噶尔部再次“进藏熬茶”。颇罗鼐从阿哈雅克至阿里克增兵巡防,派和硕齐子旺对前往阿哈雅克巡查。滕格里诺尔、喀喇乌苏等处,原派珠尔墨特纳木扎勒(颇罗鼐次子)领兵驻守,同年珠尔墨特那木扎勒袭郡王留拉萨,另派其亲信宰桑那旺根敦驻守喀喇乌苏,策凌达什驻滕格里诺尔。[17] 1788年(乾隆五十三年),廓尔喀进犯,驻藏大臣庆麟即调达木兵五百,偕驻前藏、察木多的绿营前往抵御。乾隆皇帝谕令“巴勒布地方,距后藏甚近……著雅满泰即酌带绿旗暨达木额鲁特兵,前赴扎什伦布,将班禅额尔德尼加意抚慰。”[18]1791(乾隆五十六年),廓尔喀再次入侵,驻藏大臣保泰急调达木兵三百,酌带绿营兵丁,至后藏迎战,与廓尔喀兵在萨迦附近相遇,固山达策巴结阵亡。战争的经过情形,据驻藏大臣奏:“唐古忒兵见贼,施放一二枪即行退走,惟达木兵尚勇拒敌,无如抵有三百,众寡不敌,以致阵亡过多,贼乘势占萨迦庙居住。”[19]此次战役,“达木兵受伤阵亡亦多”,乾隆皇帝下令“详细查明具奏,再降谕旨,交部议恤。”[20]鉴于达木兵表现奋勇,乾隆五十六年十一月,朝廷曾指示:“如尚须添兵,或就近于德尔格及屯练降番,并达木蒙古兵添调一二千名。”[21] 从屡次战争中可以看出,达木蒙古兵受到清廷的重视,在清中叶西藏地方抵御外敌入侵中发挥了较大的作用。 二、达木蒙古八旗 达木蒙古作为护卫西藏政治中心的武装力量,在有关的藏汉文史料中记载,最初由和硕特汗廷领导,后由当地藏族贵族统辖,乾隆年间始派驻藏大臣管辖,直至清王朝被推翻。1959年西藏民主改革前,则一直作为一个“宗”①(注解:宗,旧西藏行政单位名,始置于明代,规模相当于一个县。)由色拉寺管理。 康熙五十九年(1720年),清军从西藏驱逐准噶尔部后,留札萨克蒙古兵500名、额驸阿宝②(注解:当时的阿拉善旗札萨克。)蒙古兵500名、察哈尔蒙古兵500名、云南兵300名、四川兵1200名,以公策旺诺尔布总统管辖。这是清廷由其他地区派兵驻扎西藏之始。[22] 雍正元年(1723年),青海罗卜藏丹津与清廷发生矛盾,致使青海和硕特奔逃西藏,再次入住达木草原。雍正六年(1727年),颇罗鼐平定阿尔布巴内乱,清廷以功封其为贝子,总理全藏事务,不久又晋封多罗郡王。其次子珠尔默特纳木扎勒封为头等台吉,管理藏北三十九族和达木蒙古。自此,达木蒙古由藏族贵族统辖。 1747年(乾隆十二年),颇罗鼐卒,珠尔默特纳木札勒袭爵。1750年(乾隆十五年),驻藏大臣傅清和帮办大臣达什被珠尔默特纳木札勒属下杀害,清廷派兵镇压。事后,四川总督策楞提出将达木蒙古改归驻藏大臣管辖,获得允准。[23]策楞《酌定西藏善后章程》第十三条称:“达木蒙古,应遵旨安插。查该蒙古,前经颇罗鼐奏请,由该王差遣管属。自珠尔默特纳木札勒被诛后,伊等因无人管辖,竟而潜回达木。该蒙古等原属无罪之人,向系游牧为主,与唐古特情形迥异。即遵旨询及本人,亦情愿归回达木,听候差遣。自应体仰皇仁,善为安顿。从前原系编为八个佐领,惟是该头目等所有名号,或称宰桑,或称台吉,③(注解:“蒙古之头人名曰台吉,曰宰桑,曰那彦。”参见《西藏志·头目》。)均系颇罗鼐、珠尔默特纳木札勒混行加给职衔,于体制亦有不符。应酌定将现有之头目八人,均授与固山达名色。属下仍选择八人,授为佐领。再选八人,授为骁骑校。俱照例给以顶戴,递相管束,俱归驻藏大臣统辖。每佐领派人十名,共八十名,驻藏以备差遣,并护卫达赖喇嘛。其食用口粮仍着旧例,向达赖喇嘛仓上支取。一切调拨,均依钦差大臣印信文书遵行,噶隆、代奔等,不得私自差遣。一切革除补放,俱由钦差大臣商明达赖喇嘛施行。”[24]八大部落设基巧一人,各大部落设有甲本、藏革、坤都、久本等头人,下属小部落有马本、休令等,分层管理。据说当时的甲本是经过考试(骑马射箭)而取得的。[25] 由以上史料可以看出,颇罗鼐当政期间,于达木蒙古设宰桑、台吉、那彦等职。从中也可以发现他们只是予以承认原来和硕特部的管辖组织的情况。当时就有头目八人,管辖着其八个鄂托克。达木蒙古兵在珠尔默特那木扎勒时可能大部分人员在拉萨。珠尔默特那木扎勒死后,清廷制定《西藏善后章程》,开始将达木蒙古的管辖权纳入其制度范围之内。从历史文献记载可以看出,清朝在达木蒙古固有的组织形式上各派八名固山达、佐领、骁骑校等各级官员。也就是每个“旗”各有一名固山达、佐领和骁骑校。松筠所说“八旗”可能从此时开始的。从词义上说,“固山达”意为“旗主”。但从松筠记述看来,达木蒙古的八旗制与内地和蒙古地方的八旗制不同。“虽曰八旗,并无旗帜,因添设旗纛排演队伍。”[26]清朝也没有想严格按照内地的八旗制重新组织达木蒙古兵。①(注解:在民国一些有关方志中,达木蒙古被记为达木八族(参见刘赞廷《九族县志》附达木)而未冠以八旗之名。由此可见,达木蒙古的组织形式处在八旗的边缘地带。)从此达木蒙古划归驻藏大臣统辖,平时游牧,战时征调奔赴前线。《九族县志》载达木八族官员额数及八族百姓丁口: 曲柯族协领一员,佐领一员,骁骑校一员,什家户五名;英葛族协领一员,佐领一员,骁骑一员,什家户六名;驻藏阿朵族协领一员,佐领一员,骁骑校一员,什家户四名;八甲族协领一员,佐领一员,骁骑校一员,什家户四名;篇申族协领一员,佐领一员,骁骑校一员,什家户三名;古渣族协领一员,佐领一员,骁骑校一员,什家户三名;物绪族协领一员,佐领一员,骁骑校一员,什家户三名;索布族协领一员,佐领一员,骁骑校一员,什家户五名;又由八员协领内选派总领一人管八族事务。八族男女总共三千九百五十一丁口,官无俸兵无粮,牧养为生。[27] 据史书记载其游牧地区为:“四旗游牧在扎喜汤;二旗游牧在汤宁;一旗游牧在五佛山,皆北倚拉干山,南与前藏接;一旗游牧在格拉,东北滨喀喇乌苏,西与后藏接。”[28]这很可能指的是入清以后达木蒙古的游牧区域。民国时期的记载就更为详细:“达木游牧地在前藏西北自东南界算,距前藏三站路之谱界内之地,自南至北七站,自东至西约宽两站,南界达隆地方,北界萨加地方□□地方,西界白苍地方,西南界格苍地方,西北界达博地方,东北界森巴地方,东南界旁多地方,其四正四隅毗连之地,皆系唐古忒所属办公之地,名白康玛。距前藏八站路,此达木游牧地址之大略也。”[29] 达木部落因属驻藏大臣管辖,被称为“达木嘉学介”,为“达木汉属地管辖的八部落”[30]之意,清政府称之为“达木蒙古八旗”。清代官方典籍,遂将达木蒙古和察哈尔、乌梁海等一起,列入“游牧之内属者”。但是,另一方面,查遍记载清代八旗情况的《八旗通志》,达木蒙古却未列其中。 然而,清廷对达木蒙古兵的重视程度并未因上述制度安排而受到影响。“西藏额设兵制,马兵、步兵共六万四千余名,内拉萨马兵三千名,后藏马兵二千名,阿里马兵五千名,稞坝马兵一千名,党子拉杂、浪木错灯处地方黑帐房蒙古共马兵三千名,阿里并前、后藏各处共步兵五万名。至上阵厮杀,惟蒙古马兵八百名颇勇,其次阿里、稞坝、工布之兵尚健,其余之兵差等。”[31]屡次战争中的非凡表现也逐渐得到了清中央政府肯定,对达木蒙古兵刮目相看。 1750年(乾隆十五年),驻藏大臣纳木扎勒奏请自喀喇乌苏至库车增设兵台八,阿里、那克桑、腾格里淖尔、阿哈雅克四路各于隘口设卡伦,又有勒底雅路为准噶尔犯藏间道,亦驻兵防守。[32] 1789年(乾隆五十四年),据《和珅等遵旨议覆鄂辉等奏西藏善后事宜十九条折》:“查西藏由理藩院派出司官一员承办达木额鲁特及三十九族番子事务,其游击统领弁兵五六百名,若无印篆,似不足以昭信守。该将军等所奏,自为慎重边务起见,应请旨敕部铸给办理西藏番务章京关防一颗、驻藏游击关防一颗,庶征调一切缓急公务均有裨益。”[33]从文书内容推测,这种司官是总体上管辖达木蒙古的官员,而游击是军事方面的官员,他们都驻拉萨行使着权力,但仍受制于驻藏大臣。 当年,鄂辉等奏《收复巴勒布侵占藏地设站定界事宜》,“达木之兵向驻达木角地方,离藏较远,未便调来操演,又不可听其自便。查前藏本有轮派应差达木兵八十名,向系随时换班,今应改为一年两次更换,归入操演番兵数内一体教习。此项应差之兵,向在达赖喇嘛商上支给口粮,应仍照旧供支。”[34]可见,西藏善后事宜定后,达木蒙古兵的军事制度也得到改进,原来赴拉萨保护达赖喇嘛的80名兵丁改为一年两次更换,归入操演番兵数内一体教习。至道光年间,其人数增到84名,其情形驻藏大臣孟保的奏疏所言甚详: 窃查前藏汉番官兵例应春秋二季由驻藏大臣查阅,其达木蒙古官兵每年秋季行调八十四员名来藏入伍合操……兹届秋操,臣等预饬驻防将备将达木蒙古及唐古特番兵等调齐,与绿营兵一体备阅。臣等于九月初八日起至十一日止,逐日亲赴教场,详加校阅,所演阵式、步伍,俱能整齐;连环排枪,声气联络。[35] 兵饷问题。据《酌筹西藏善后章程》所定,前藏轮派达木兵80名之口粮,依旧在达赖喇嘛商上支给。[36]《西藏通志》记载:“达木兵丁钱粮,原有班(即班第达)大人奏定以抄产地亩归入商上,每年所收租息二万四千余两,酌量分给,本多盈余,后经前辈达赖喇嘛,因班第达公出力有年,遂将抄产地亩一半赏予班第达。率于边地萨喀、那克藏、哈喇乌苏游牧等处,派羊四千余只,分给达木,以致游牧百姓不堪苦累,日渐逃亡。其萨喀百姓,止剩十分之三,而那克藏、哈喇乌苏百姓逃亡者,盖有十分之三四,是本年招回哈喇乌苏百姓若干户,即其明验。乾隆六十年,办理抚恤之际,曾经查明,原赏班第达田亩,业经伊子丹津班珠尔,于乾隆五十七年呈出,作为新设番兵钱粮。其商上此项一半田亩,询之,早经统归商田总册,年久实难分晰。因谕原田既在商上,其达木兵丁钱粮,仍应由商支领,遂将萨喀等处加派羊只,谕以达赖喇嘛慈悲,概行豁免,边民乃得稍苏。查,每年个庄头所种田亩,应交一半折色银两,俱交布达拉外商存贮,其达木钱粮,由布达拉外商发给,此则不独与班大人原奏相符,且免率由达赖喇嘛内商滥行支领,应交噶布伦及布达拉商卓特巴等,每年由布达拉外商发给达木钱粮数目,随时具禀存查,勿得仍前率由内商支领。倘敢不遵,定行重究。倘遇实在不敷之年,尽可于硕第巴所存好青稞内,通融添补足数支给,勿致冒滥。”[37]如上所述,达木兵丁钱粮,原来班第达奏定以抄产地亩归入商上。“率于边地萨喀、那克藏、哈喇乌苏游牧等处,派羊四千余只,分给达木。”这次商定“交噶布伦及布达拉商卓特巴等每年由布达拉外商发给达木钱粮”。 第二次廓尔喀战役后,松筠入藏整顿藏事。他也注意到了达木蒙古兵问题:“游牧固安生,因何武备轻,各贪安逸,未娴兵技。健儿须奖率,法度赖持衡。”“驰驱准蝀钲。虽有兵而无号令,因置海螺以起之,钲以止之。习劳为猎较,兵众虽有枪箭,未能娴熟,而不知围猎,躬率教之,以习劳焉。御盗卡防营。其游牧东北常被盗牛只,而不知踩踪寻觅,因谕令高处设卡瞭望,以巡盗贼。枪箭操乘马,今固山达共攒骑兵五百,虽各习马枪马箭,向不期会操演,以致控驭生疏,因先教以围猎,继演阵法,可期健锐。腾骧利远行,幸各有马,足资驰骤。练兵申纪律,制锐养升平。”[38] 以上资料显示,达木蒙古由于昔日优异表现,仍受到清廷的重视,不过在此一时期藏地发生的几次重要边境战事,如道光二十一年(1841年)对森巴,以及咸丰五年(1855年)对廓尔喀之役,均未见达木蒙古兵有缔造战绩的任何记录,可见当时其势力业已大不如前。[39] 晚清时,达木蒙古兵的职官较乾隆末年有所改变,即设置总固山达,为八大部落总管,由曲考部落的甲本升任。[40]英军侵藏前有关藏兵的情形,日本学者河口慧海在其《西藏旅行记》中记载:“藏族常备兵号称五千,但据观察,略有夸大。”“在拉萨一千,日喀则二千,定日名义上五百,但实际可能只有三百,江孜五百,达木五百,芒康五百,合计五千。”[41] 20世纪初左右,崔比科夫游记给我们展示的达木蒙古人景象是:“达木蒙古人,免纳西藏的赋税和劳役,处于住在拉萨的满洲驻藏大臣的直接管辖下。因此处在自治制度下的达木蒙古人相对自由一些,而且还富裕得很。他们饲养着许许多多的牦牛,比较富裕的人和众多粗壮高大的女人们用奶制成非常为蒙古人喜爱的饮料——马奶子。”[42]达木蒙古人虽然在西藏经历了200多年,但还保存着本民族的饮食习惯,过着相对富裕的生活。 清末“新政”之后,联豫到藏后发现,达木蒙古兵因相沿已久,不惟不解蒙语,即中文中语俱不识,而衣冠品级亦保与番官同。[43]达木蒙古开始逐步向本地化转变。 三、逐渐本地化的达木蒙古部落 辛亥革命后,清朝在西藏的军政力量土崩瓦解,达木蒙古也经历了一个由军事化组织到民间部落的转变过程,民国文献记载中,有达木“官无俸兵无粮,牧养为生”之语,[44]达木蒙古八旗的管理方式也开始纳入到西藏地方行政管理模式中,即设置了当雄“宗”。当年的蒙古士兵,最终与当地的藏族牧民融为一体,被称为“当雄八部落”。 1912年,十三世达赖喇嘛掌握了西藏地方政权。十三世达赖将达木赐给了色拉寺,为期25年。[45]色拉寺以其拉吉(管理全寺行政的机构)管辖色拉寺所辖各部落。最初派了以一名堪布为首的十多个人前往当雄接管,但是当雄西部一个名叫诺巴机恰的千户拒绝交权给色拉寺拉吉,将其所派的一些人杀死。色拉寺以此为借口,依靠噶厦政府大肆镇压,杀害了诺巴机恰,设置当雄宗,其宗本由色拉寺拉吉委派。直到1959年,达木一直是由色拉寺管理,八旗变为了“宗”。当雄宗政治组织由宗政府和部落组织形式两种: 宗政府设宗本3人,均为僧官。宗本的任命是由色拉拉吉下属的3个扎仓各派一人产生的。他们是扎仓里的上层喇嘛。宗本之下设涅巴(管家)1人;仲译(秘书)2人;宗本、涅巴、仲译任期均为5年。 部落是直接受辖于宗的一级行政组织,部落设甲本、藏革、坤都、久本、马本、休令等头人,甲本可译为百户官,藏革、坤都可能是蒙古语,藏革为佐领官,坤都为骁骑校,均为武官名,久本的汉意为10家户,马本的汉意为军官,休令的汉意尚不清楚。8个部落各级头人的数目如表1所示。 表1:当雄宗8个部落各级头目人数  资料来源:据《当雄宗调查报告》(1964年铅印本)第17页制表。 部落之下还有“居学”“措巴”“折恰”,相当于一级行政单位的组织。 当时,当雄八部落共辖780户,约3900人。其中最大的曲柯尔部落有200多户,约1000人。恩果部落大约有150户,巴加尔部落约有90户,阿托部落约有100户,班加部落约有90户,果才卜部落约有70户,阿许部落约有50户,索布部落约有30户。[46] 1959年,当雄宗改制为当雄县。 参考文献:[1]陈观胜、安才旦.常见藏语人名地名词典[Z].北京:外文出版社,2004:59. [2](清)黄沛翘.西藏图考·名山大川详考[A].《西藏研究》编辑部编.西招图略西藏图考[C].拉萨:西藏人民出版社,1982. [3](清)黄沛翘.西藏图考·艺文考·和宁西藏赋注[A].《西藏研究》编辑部编.西招图略西藏图考[C].拉萨:西藏人民出版社,1982. [4][27][29][44]赞廷:九族县志·附达木[A].张羽新主编.中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编(第8册)[C].北京:学苑出版社,2011. [5]五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措.三世达赖喇嘛传[A].中国边疆史地资料丛刊·西藏卷[C].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1992:102. [6](清)张廷玉等.明史·鞑靼传[M].北京:中华书局,1974. [7][8]五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措.五世达赖喇嘛传[M].陈庆英、马连龙、马林译.北京:中国藏学出版社,1997:125、139. [9](清)和宁.卫藏通志·兵志[M].拉萨:西藏人民出版社,1982. [10][意大利]伯戴克.十八世纪前期的中原与西藏[M].周秋有译.拉萨:西藏人民出版社,1987:8. [11]松巴堪布·益西班觉.青海史[J].谢健、谢伟译.青海民族学院学报,1983,(4). [12][26][38](清)松筠.丁巳秋阅吟·达木观兵[A].吴丰培辑.川藏游踪汇编[C].成都:四川民族出版社,1985. [13](清)和宁.卫藏通志·达木蒙古[M].拉萨:西藏人民出版社,1982. [14]朵卡夏仲·策仁旺杰.颇罗鼐传[M].汤池安译.拉萨:西藏人民出版社,2002:130. [15][16]西藏志·边防[M].拉萨:西藏人民出版社,1982. [17]钦定外藩蒙古回部王公表传·满臣传·傅清[Z]. [18]清高宗实录[Z].卷1309.乾隆五十三年七月丁亥. [19]清高宗实录[Z].卷1385.乾隆五十六年八月甲子. [20]清高宗实录[Z].卷1386.乾隆五十六年九月丁丑、丁亥. [21]清高宗实录[Z].卷1391.乾隆五十六年十一月. [22]清圣祖实录[Z].卷291. [23]清高宗实录[Z].卷378.乾隆十五年十二月戊寅条. [24][43]张其勤.清代藏事辑要[M].拉萨:西藏人民出版社,1983:182~183. [25][40][45]中国科学院民族研究所西藏少数民族社会历史调查组编.当雄宗调查报告[M].北京:中国科学院民族研究所,西藏少数民族社会历史调查组,1964(铅印本):1、2、17. [28]嘉庆朝大清会典·理藩院·典属清吏司[Z]. [30][46]陈庆英,青海省社会科学院藏学研究所.中国藏族部落(第二版)[M].北京:中国藏学出版社,2011:596、596~597. [31]西藏志·兵制[M].拉萨:西藏人民出版社,1982. [32]清史列传[M].北京:中华书局,1987. [33][34]张羽新.清朝治藏典章研究[M].北京:中国藏学出版社,2002:84~85、52. [35](清)孟保.西藏奏疏[Z].北京:中国藏学出版社,2006. [36](清)鄂辉.酌筹西藏善后章程(乾隆五十四年)[A].张羽新.清朝治藏典章研究[C].北京:中国藏学出版社,2002:50. [37](清)和宁.卫藏通志·抚恤下[M].拉萨:西藏人民出版社,1982. [39]杨嘉铭.清代西藏军事制度[M].台北:唐山出版社,1996:140~141. [41][日本]河口慧海.西藏旅行记[M].东京:博文馆,1904. [42][俄罗斯]崔比可夫.佛教香客在圣地拉萨[M].王献军译.拉萨:西藏人民出版社,1993. (责任编辑:admin) |