|

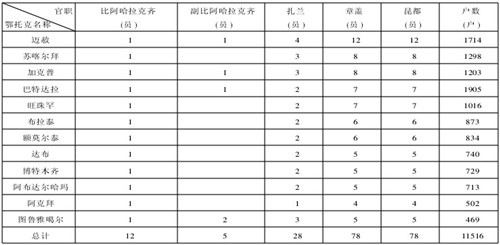

摘要:科阿分治是清末政治史上的一件大事,布伦托海办事大臣的设立是科阿分治的一次尝试;清末科布多与新疆在借地问题上的博弈,事实上暴露了阿勒泰归属科布多的体制弊端;科阿分治的实现,是清政府顺应形势作出的正确决策;以军府制为基础的科阿分治延缓了阿勒泰发展进步的步伐;清末科阿分治的不彻底性也为日后科阿边界的纠纷埋下了隐患。 关键词:清廷;新疆;科布多;阿勒泰 1754年,阿勒泰乌梁海、札哈沁等部落归附清朝,阿勒泰正式纳入清朝版图,归乌里雅苏台将军下辖的科布多参赞大臣管辖。1867年,清朝为了管理避居于布伦托海的塔城难民,设立了布伦托海办事大臣,管理包括布伦托海在内的阿勒泰事务,是为科(布多)阿(勒泰)分治之始。1869年,布伦托海办事大臣裁撤,阿勒泰归科布多帮办大臣管辖,仍隶属于科布多参赞大臣管辖。1904年,清政府决定将科布多帮办大臣改为科布多办事大臣,由科布多移驻承化寺,不再隶属于科布多参赞大臣管辖,科(布多)阿(勒泰)正式分治(下文简称科阿分治)。在科布多办事大臣锡恒等人的努力下,阿勒泰实施了一系列新政,尤其是在管理哈萨克、练兵、邮驿等方面取得了显著成效。 一、布伦托海办事大臣的设立 科阿分治,最早可以追溯到布伦托海办事大臣的设置。布伦托海,即今阿勒泰福海境内的乌伦古湖。布伦托海盆地地势平坦、土地肥沃、水草丰美,非常适合农牧业生产。布伦托海原属塔尔巴哈台参赞大臣辖区。1802年,布伦托海改归科布多参赞大臣管辖,以作为阿勒泰乌梁海与新土尔扈特的游牧地。[1]1864年以后,天山北部各地连续发生回民暴动,蒙古、汉、索伦等各族人民纷纷迁移到当时较为安定的布伦托海一带,以躲避战乱。1866年,塔城被回民军攻占,领队大臣图库尔带领满营以及厄鲁特十苏木约万人以及汉民四百余人逃往布伦托海。1867年,清政府采纳了乌里雅苏台将军麟兴的建议,将厄鲁特十苏木赐给喇嘛棍噶札拉参作为部众,并令棍噶札拉参前往布伦托海驻牧,管理布伦托海的各族军民。棍噶札拉参实际上暂时成为清朝驻布伦托海的政治代表。 1866年6月,李云麟奉命出任塔尔巴哈台参赞大臣。[2]不久,他又被任命为代理伊犁将军帮办北路军务,参与规划收复塔城、伊犁事宜。[3]为此,李云麟向清政府提出了由科布多、乌里雅苏台以及布伦托海三路出兵,会集于奇台,然后进击乌鲁木齐的计划。[4]1867年初,李云麟上奏清廷,认为当时的科布多、乌里雅苏台两地仅有兵力400多人,防守力量十分薄弱,而且离新疆前线有数千里之遥,呼应不便,如果在布伦托海设官经理,加强防守,则可以起到联络中枢、屏障蒙古的作用,并且可以作为将来收复新疆的前进基地;而且布伦托海聚集了满蒙官兵数万名以及屯民营勇,他们来自不同的地域、不同的部落甚至不同的民族,难免会在划分牧地等方面发生纠纷;虽然清朝任命棍噶札拉参管理布伦托海事务,但“该喇嘛一人恐难周到”。因此,李云麟建议设立布伦托海办事大臣以取代塔尔巴哈台参赞大臣,并裁撤塔尔巴哈台之满蒙领队大臣2员、参赞1员。1867年10月,乌里雅苏台将军麟兴也上奏清政府,认为布伦托海是保障乌里雅苏台、科布多两城的关键,如果在此修筑城署,可以与乌里雅苏台、科布多两城互为犄角,“则北路形势固已。”[5]1867年11月,清政府正式将李云麟加副都统衔,为布伦托海办事大臣兼理塔尔巴哈台事务,并调明瑶为帮办大臣,督率该喇嘛(棍噶札拉参)经理,即在布伦托海适中地方建署治事,办理各旗游牧定界事宜。[6]至此,布伦托海办事大臣正式设立。 1868年2月,李云麟正式接奉布伦托海办事大臣印信。[7]他立刻上奏清政府,认为布伦托海东西狭窄,耕牧不够用,因此建议将科布多参赞大臣所辖之阿勒泰乌梁海七旗,图尔扈特(新土尔扈特)一旗归其所辖。[8]这样,布伦托海办事大臣的管辖范围涵盖了整个阿勒泰。1868年4月,李云麟到达布伦托海。棍噶札拉参向李云麟交出了厄鲁特十苏木以及布伦托海的管理权,自己带领僧众前往阿尔泰山内驻扎。棍噶札拉参离开布伦托海,对于原来依附于棍噶札拉参的屯民产生了巨大的心理震荡。当时在布伦托海屯田的汉民有数千人,他们从北疆各地流落到此,年轻力壮者被招募为营勇,老弱病残者开荒种田,处境悲惨。1867年4月,巴里坤屯田营勇一度因遭到李云麟的欺压而发生哗变,幸亏被及时平息。[9]李云麟到任布伦托海后,为了建设衙署,决定收回屯民私田改为官田,引起了屯民的强烈不满,后来垦区又传出了李云麟要洗灭屯民的谣言。1868年4月26日,布伦托海屯民100多人在屯田守备李俊等人的领导下发生武装暴动。[10]厄鲁特蒙古兵很快被击败,李云麟逃往青格里河,帮办大臣明瑶也逃往科布多。[11]至此,布伦托海办事大臣形同虚设。随后,清政府调集喀尔喀、土尔扈特等部蒙古官兵数千名围剿暴动屯民。[12]1869年7月,布伦托海屯民起义被镇压下去。不久,李云麟以办理不善,激起民变,临时又不能弹压,遂弃营远走为由被朝廷革职查办,并发往黑龙江。[13]之后,清政府又先后任命明瑶、文硕为布伦托海办事大臣。由于布伦托海新城未曾建立,办事大臣无处栖身,所以,他们或称病不去,或长期滞留于科布多或乌里雅苏台,不去办事。[14]因此,1869年9月,清政府决定裁撤布伦托海办事大臣,将其应办事宜统归科布多帮办大臣经理,阿勒泰仍归隶于科布多参赞大臣管辖。[15] 二、塔城借地问题与科阿分治的实现 科布多参赞大臣辖区与塔尔巴哈台参赞大臣辖区原以额尔齐斯河为界。1864年,《中俄勘分西北界约记》定约后,游牧于斋桑泊附近、原归塔尔巴哈台管辖的哈萨克人一万余户,在首领阿吉公的带领下迁到额尔齐斯河以北阿勒泰境内放牧。这部分哈萨克人属于十二柯勒依(克烈)部落,其首领阿吉公是阿布赉六子库库岱的后裔,与清朝保持着较好的关系。于是,清政府准许他们借用哈巴河作为游牧地。哈巴河为阿勒泰乌梁海牧地,归科布多参赞大臣管辖。[16]此后,陆续有塔城所属的哈萨克人迁徙到阿勒泰,并在人数上逐渐超过了当地的蒙古人。迁入阿勒泰的哈萨克人四处流动,与当地蒙古族部落的冲突不断。为此,科布多方面一方面驱逐这些哈萨克人,一方面就哈巴河借地问题与塔城方面进行交涉,要求塔城归还哈巴河等处借地。一场长达几十年的塔城借地风波由此而发。 除了哈巴河外,塔城借地问题还包括承化寺的归还问题。1868年,李云麟就任布伦托海办事大臣时,棍噶札拉参带领部众离开布伦托海,前往阿尔泰山游牧。1870年,棍噶札拉参率领僧众占据了克兰河一带,建立了承化寺,长期驻扎下来。1883年,中俄边界完成勘定后,伊犁将军金顺曾经奏请让棍噶札拉参率领部众归还旧牧,以免发生纠纷。[17]1886年,科布多参赞大臣沙克都林札布明确向清政府提出了收回塔城借地,安插蒙哈的要求。[18]为此,清政府命令塔尔巴哈台参赞大臣锡纶与新疆巡抚刘锦棠会商,准备棍噶札拉参部众迁回新疆,择地安插。[19]由于新疆无地安插,棍噶札拉参归牧难免发生事端,于是,锡纶与刘锦棠对此事一再拖延,以致于发生了阿勒泰乌梁海强行驱逐棍噶札拉参的严重事件。[20]在沙克都林札布与清政府的一再催促下, 1889年,刘锦棠才回复朝廷,打算把棍噶札拉参部众迁移到乌苏巴音沟安插,[21]承化寺问题得以解决。 至于哈巴河问题,则比较棘手。哈巴河系哈萨克克烈部所借占,克烈部原属塔尔巴哈台管辖,其原有牧地基本上已被划给俄国,塔尔巴哈台已经没有地方安插这些哈萨克人。另外,当时的塔尔巴哈台辖境已大为缩小。其西部、西北部均为俄国割去,东部为沙漠、戈壁,无处伸展,只有东北部一直延伸到哈巴河。哈巴河水草丰美,可资防守,已经成为塔城北部重要的战略延伸以及护卫新疆的重要屏障。因此,塔城与新疆方面都不愿意归还哈巴河。1887年,刘锦棠上奏清政府,要求将哈巴河以至承化寺的地方划归塔城。[22]1889年,刘锦棠与伊犁将军色楞额上奏,表示为防止俄国趁虚而入,南下古城,危及边防,哈巴河已由塔城派兵驻守,尚称安静,未便委去,拒绝归还哈巴河,甚至提出了将哈巴河划归塔城的要求。[23]而沙克都林札布则认为,哈巴河如果归塔城,则数万蒙古人、哈萨克人无处安插,必然生出祸端,有碍边务,因此,塔城应将借地归还科布多。[24]为此, 1891年,清政府综合了两方面的意见,表示应将哈巴河归还科布多,哈巴河边防仍由塔城驻守,并令克都林札布会同塔尔巴哈台参赞大臣额尔庆额,前往哈巴河办理归还借地事宜。[25]1892年,塔城方面又以塔城无地安插哈萨克人为由,请求将哈巴河借地展期三年归还,借地问题暂时搁置起来。[26]在此期间,塔属哈萨克人仍不断进入阿勒泰各地,甚至开始向新疆北部扩散,塔城借地问题又开始被提上议事日程。1902年1月,科布多参赞大臣瑞洵上书清廷,提出了以“练兵,垦田,畜牧,索还乌梁海借地安插蒙古、哈萨克”为主要内容的新政措施,并把索还借地列为首要问题。[27]瑞洵提出,借地内哈萨克四处纷扰,潜藏各地,与蒙古争夺游牧水草,恐酿事端,请朝廷迅速派员办理归还借地事宜。[28]1902年,清政府即派伊犁将军长庚与科布多参赞大臣瑞洵一道前去哈巴河办理勘界事宜。1903年,双方勘界工作完成,仍以额尔齐斯河为界,以北归科布多管辖,以南仍归塔城管辖,哈巴河归还了科布多。[29]按照人随地归的原则,哈巴河的哈萨克人改归科布多参赞大臣管辖,吉木乃与恰勒奇亥的哈萨克人仍归塔城管辖。1904年,科布多、塔城共新增哈萨克属民5000余口,并由新疆招回流民2000多人,并分别在吉木乃、哈巴河等地进行了安插。[30] 在处理塔城借地的过程中,阿勒泰在边防上的重要性以及边防力量的薄弱引起了伊犁将写长庚与科布多参赞大臣瑞洵的密切注意。在同治以前,阿勒泰八卡伦的防守力量只有自喀尔喀换防的蒙古兵360多人,换防时,不仅路途遥远,而且经常因为大雪封山不能及时到位。1869年,由于沙俄侵略军的侵逼,清政府不得不将科布多西路八卡伦全部撤消,守军全部撤回。1881年,西路八卡伦虽然复设,但防线已经大为退缩,而且守卫兵丁也下降到80名。1883年,《中俄科塔界约》签订后,西路八卡伦再次内撤。1886年,科布多西路八卡伦,共设协理台吉二员,四等台吉八员,共有卡兵80名,由阿勒泰乌梁海官兵担任。近千里的边境线只有80名士兵防守, 可见阿勒泰边防之空虚。1902年,玛呢图噶图勒干卡伦侍卫报告瑞洵,俄官布勒胡布随带俄兵前来中国所属阿拉可别克河地方居住,并将哈萨克四十余家人名写去,又说此克色勒乌雍克是我们俄人地方,令于明年四月迁移,如不遵行,带兵讨要。[31]除了越界占地,俄国人还大肆掠夺阿勒泰丰富的自然资源。其由阿勒泰“各处运出之木料、皮张、松子、蜂蜜等物为数亦巨,是我阿尔泰山后之利,悉以为其所夺。”[32]另外,额尔齐斯河自东向西流入俄境,而且水量丰富,可以通航。“我据之可以制俄,俄据之可以害我也。”[33]俄国对于额尔齐斯河早已垂涎三尺,据驻哈巴河章京延年面呈长庚: 1900年8月,俄人曾经乘坐架有大炮的轮船驶至哈巴河口捕鱼,经该章京阻回。至此,阿勒泰形势已形同危卵。 1903年,科塔借地问题办理完竣后,瑞洵与长庚先后上呈清廷,提出了科阿分治的意见,其中长庚的《拟筹阿勒台山防守事宜折》讲得比较全面。长庚认为:阿勒泰为西北要地,中外之大防,它东、北两面隔阿尔泰山与科布多相邻,南面以准噶尔戈壁与新疆相望,西面则向俄境完全敞开。如果阿勒泰被俄人占据,那么东可进攻科布多、西可威胁塔尔巴哈台、南可直插新疆省会迪化。特别是布伦托海更是要地,如若边情紧急,沙俄由布伦托海南下,可轻易到达古城,继而将伊犁、乌鲁木齐隔绝在西,新疆全局便处于危势之中。同时,作为科布多参赞大臣辖地,阿勒泰与科布多以阿尔泰山相隔,交通极其不便,若由科布多城前往承化寺,夏天可以直接翻越乌希岭,骑马十日方能到达,其余时间必须绕行,最快也要二十余日才能抵达。塔城与承化寺有二十驿站,也需二十余日时间的路程。1870年,中俄在建立塔城界碑过程中,沙俄又将察罕鄂博界碑建于中国界内侵入百余里,导致塔阿交通从中被截断,即便新疆的古城、绥来到承化寺也得二十余日。所以,阿勒泰一旦有事,根本无法得到科布多、塔城或者新疆的及时援助。因此,长庚向清政府提出将科布多参赞大臣下辖之科布多帮办大臣移驻阿尔泰山或恢复布伦托海办事大臣的建议。 清政府认为长庚“所陈固疆域、重巡防、辑哈部各条,不为无见”,同时,对于长庚提出的有关改革阿勒泰建置的建议,“著马亮、春满、瑞洵、崧蕃、潘效苏会同悉心通筹,详拟具奏。”[34]当时,马亮为伊犁将军、春满为塔尔巴哈台参赞大臣、瑞洵为科布多参赞大臣、崧蕃为陕甘总督、潘效苏为新疆巡抚。清政府广泛征求这些西北地方大员的意见,说明了对于此事持谨慎态度。阿勒泰为科布多辖区,科布多参赞大臣瑞洵的意见对于清政府的决策起决定性的作用。1904年,瑞洵再次上奏朝廷,对于阿勒泰改建一事表示支持。但是,他不同意长庚提出的仅将科布多帮办大臣移驻阿尔泰山的建议,而是认为,阿勒泰土地肥沃,物产丰饶,种族错居,“险固形便,实为漠北襟要,抚巡镇守,尤贵得人”,战略地位极其重要,因此,阿勒泰“未便仍由科布多参赞遥领,致有鞭长莫及之虑”[36]。而是应该完全脱离科布多,单独设官管理。只有这样,“方足以资统率,而备非常。”[37]于是,清廷在综合了长庚和瑞洵的意见后,决定改科布多帮办大臣为科布多办事大臣并常驻承化寺,实行科阿分治。1904年4月,清廷“赏热河兵备道锡恒副都统衔,为科布多办事大臣”[37]。又谕军机大臣等:“阿尔泰山距科布多、塔尔巴哈台均属遥远,现已简放锡恒为科布多办事大臣。著即驻扎阿尔泰山,管理该处蒙哈事务。”[38]科布多办事大臣俗称阿尔泰办事大臣,管理范围包括阿勒泰乌梁海七旗、新土尔扈特二旗、新和硕特一旗、厄鲁特十苏木以及哈萨克克烈部十二部事务以及昌吉斯台等阿尔泰山以西八卡伦。自此,科阿分治最终实现。 三、阿勒泰新政 1906年,锡恒正式到任科布多办事大臣,在此之前,科布多办事大臣由科布多帮办大臣英秀署理。锡恒在任5年,对于阿勒泰新政作出了诸多贡献。1910年,锡恒调任伊犁副都统兼塔尔巴哈台参赞大臣,以乍浦副都统忠瑞署理科布多办事大臣,忠瑞延续了锡恒的新政措施。1912年1月,伊犁起义爆发,清政府任命旧土尔扈特亲王帕勒塔为科布多办事大臣,阿勒泰新政结束。自道光以来,驱逐入境的哈萨克人出阿勒泰,始终是科布多参赞大臣的重任之一。为此, 1839年,清政府将库伦帮办大臣移驻科布多,为科布多帮办大臣,专门负责驱逐入境的哈萨克人。[39]由于清政府对于内迁的哈萨克人的管理比较松散,再加上历任科布多参赞大臣的驱逐政策,使得阿勒泰的哈萨克人不断向各地迁徙。他们有的迁徙到科布多,有的南下新疆各地,有的甚至进入青海、西藏。到1904年底,科布多参赞大臣瑞洵上报清政府,白塔山、巴里坤、古城等地的逃哈已经被遣回阿勒泰旧牧。[40]科布多办事大臣设立以后,稽查哈萨克人仍然是其最重要的职责之一。因此,为了便于稽查逃哈,锡恒先后会同新疆巡抚潘效苏、科布多参赞大臣连魁等,将大批哈萨克人遣回阿勒泰进行安插。1907年,驻藏大臣有泰上奏清政府:除哈民布克以外,所有新疆哈萨克均收归阿尔泰山原牧。[41]1908年,逃往西藏的哈民布克被遣回阿勒泰原牧。[42]到1909年,阿勒泰的哈萨克人已经达到1万多户。 1.锡恒对哈萨克人实行类似蒙古盟旗制度的管理方式。 对于有爵位的哈萨克王公,如公征斯罕、台吉扎奇尔雅、台吉姜纳伯克、台吉阿岱等,其属民仍归王公自行管理,清政府一般不管理他们的内部事务。这些哈萨克王公的地位类似于蒙古地区的札萨克。而大多数的哈萨克人则被清政府按照部落划分为12个鄂托克(相当于旗)。清政府任命部落头人为比阿哈拉克齐(相当于管旗的章京或总管),人数众多的鄂托克还设立副比阿哈拉克齐(相当于管旗的副章京或副总管),鄂托克下设扎兰(即参领),扎兰下设章盖(相当于佐领)以及昆都(即骁骑校),鄂托克的地位相当于总管旗。1909年,阿勒泰哈萨克12鄂托克的头目、设官以及户数情况如下:[43] 表1 阿勒泰哈萨克12鄂托克名称、设官及户数一览表[44]  2.锡恒进一步完善了马租制度。 哈萨克人迁到阿勒泰以后,长期占用蒙古部落的牧场,只需要象征性地向当地蒙古王公或头目缴纳一些牲畜作为租金,并不承担国家的赋税以及徭役。这既是导致清末阿勒泰蒙哈纠纷的重要原因,也是刺激塔城哈萨克人不断迁徙到阿勒泰的重要动因。塔城借地纠纷解决以后,哈萨克人正式成为阿勒泰的合法属民。1906年,科布多办事大臣锡恒上奏清政府,指出:伊犁、塔城的哈萨克皆交马租,以充公用,阿尔泰哈萨克情愿每年交纳马租400匹,一成给旧土尔扈特亲王,九成归营务处管理。[45]锡恒之所以要把马租的十分之一交给北路旧土尔扈特亲王,是因为阿勒泰的哈萨克人每年有到萨吾尔山过冬的习惯,而萨吾尔山属于旧土尔扈特的牧地。马租制度的实行,既结束了哈萨克人长期无政府的状态,也有利于防止地方官对哈萨克人的敲诈勒索,有利于促进哈萨克人生产、生活的发展,以及边疆社会秩序的稳定。如科布多参赞大臣瑞洵在职期间,曾勒索哈萨克人白银5万多两。锡恒上任后,与继任科布多参赞大臣连魁联合对其进行揭发,结果瑞洵被免职,发往军台效力。[46]1910年,哈萨克台吉玛木尔伯克控告塔城参赞扎拉丰阿派章京奇兰等索取其银两马匹,锡恒将此事上呈清廷,结果扎拉丰阿被革职查办。[47] 3.锡恒上书清政府,陈述兴办阿勒泰新政的意见。 1906年,锡恒上书朝廷,提出了阿勒泰防守办法九条:一、修建哈喇通古城署等工程;二、酌定防守兵额;三、拟添枪炮各械;四、酌定局处领数;五、拟先兴办开垦;六、酌更驿递章程;七、调取挽运驼只;八、劝惩哈莎克头目;九、酌定蒙哈驻班。[48]1907年12月,锡恒又提出了阿勒泰情形办法九条:一、添设局所;二、加给崇衔;三、招练马队;四、开垦荒地;五、创立公司;六、分设学堂;七、筹办电线;八、振兴工艺;九、由部派员交涉。[49]在锡恒的主持下,阿勒泰新政有了很大的起色,主要体现在以下几方面: (1)编练新军,巩固边防。1906年,锡恒上奏清政府,要求编设蒙古马队七旗,汉军马队四旗,共十 一旗,以资防守。清政府指示锡恒按照章程,不分蒙汉,编练新军。[50]经过努力,阿勒泰练成马队一标,炮兵一队,共1192人,驻扎哈喇通古,并由北洋调拨毛瑟马枪,进行训练。[51]同年,塔城蒙古兵撤出哈巴河,锡恒招募蒙古马队一旗进驻哈巴河,建立哈巴河营务处。吉木乃与恰勒奇亥位于额尔齐斯河以南,原属塔尔巴哈台参赞大臣辖区,为北路旧土尔扈特的牧地。吉木乃境内的萨吾尔山则是塔属阿依勒哈萨克的冬牧场。同时,承化寺到绥来的驿路经过旧土尔扈特牧地,由科布多办事大臣管辖。1907年,锡恒以恰勒奇亥等处设防紧要,奏请将北路旧土尔扈 特三旗划归科布多办事大臣管辖。[52]1909年,伊犁将军长庚奏请清政府,同意将恰勒奇亥与吉木乃移交给科布多办事大臣派兵驻防,阿依勒哈萨克仍在萨吾尔山过冬,旧土尔扈特霍博克赛里等地仍归塔尔巴哈台参赞大臣管辖,其境内驿站转交该旗管理。[53]锡恒立即建立吉木乃营务处,派兵进驻吉木乃等处,守护边防。1910年5月,阿依勒哈萨克呈请锡恒要求改归阿勒泰,获准。[54] (2)兴办屯田,鼓励农耕。锡恒十分重视屯田。1908年,锡恒奏请重新开办布伦托海官屯,并重申布伦托海重要的战略地位,呈请在布伦托海设官经理。[55]到1910年,阿勒泰已经有布伦托海、克木齐克、哈巴河等5处官屯,共收小麦1485石。1908年,锡恒又奏请将克木齐克一屯改为民办,由官府借给屯民种子、农具等进行耕种,屯民将收获的粮食售于官府,充作军粮。锡恒还大力倡导当地哈萨克王公务农。1911年,锡恒呈请清政府,将萨尔胡松、库克布楚两屯承包给哈萨克贝子马米耕种。随着农业的发展,人口的增加,阿勒泰地区开始出现城镇。到1910年,克木齐克已是“迩来商贾贸迁,已成市肆”[56]。 (3)建立驿站,发展交通。这一时期,阿勒泰的交通、通讯事业有了一定的发展。在此之前,阿勒泰只有从科布多出发经古城到迪化的驿路,承化寺与新疆的塔城、伊犁、迪化等地的通信极其不便。1907年7月,锡恒提出开办承化寺到新疆绥来的驿站。其中承化寺到乌纳木河段,共890里,设九站,由阿勒泰负责办理,而自乌纳木河到绥来,共650里,设七站,由新疆负责办理。[57]1909年,清政府还将筹办科布多到绥来电报线纳入规划。[58]到1911年,承化寺到绥来电报线架通。1910年与1911年,阿勒泰又先后开通了布尔津到哈巴河的步班驿路,以及迪化到科布多、布尔津的马班驿路。阿勒泰与新疆的通信联系大为加强。 (4)兴办新学堂。1909年,锡恒上奏清廷,提出了在阿勒泰开办普通小学堂两处,由部派员充当教习,设立学务处等建议。[59]清政府原则上表示同意,但拨款却迟迟不到位,兴办新学堂最终没有实现。然而,受当时大环境的影响,阿勒泰的教育面貌还是发生了一些变化。19世纪末开始,由境外传入的新式私立教育开始在阿勒泰发展起来。一些哈萨克头人开始聘请国外教师,在自办的宗教学校里开设新课程,采用新的教学方法。如哈萨克头人马米•卓尔特巴在本部落开办了阿巴克亚学校。1909年,马米•卓尔特巴聘请了俄国的哈萨克人赛依提•哈孜任教,向学生教授历史、地理等新课程。1910年,吉木乃县也成立了加克拉斯特学校,开设了地理、俄语、图画、音乐等课程。[60]这些新式教育的出现,对于改变当地封闭落后的状况,促进阿勒泰社会、文化的发展,开通风气有一定的作用。 经费不足始终是困扰阿勒泰新政的重大问题。阿勒泰税收只有马租一项,杯水车薪,经费主要依靠清政府拨款,财政支出大部分用在军政人员薪饷以及办公经费上,根本没有多余的经费兴办新政。1910年,锡恒呈请将阿勒泰东达科布多的16处驿站裁撤,并将留营学习的哈萨克学生遣返游牧,理由就是节约经费。[61]阿勒泰虽然编练了新军,却因军费不足无法维持,其所需子弹、火药皆由北洋军、新疆两处挪借。1910年,新军弹药再次告罄,锡恒上奏清廷,将更换马、炮士兵营房一事展期一年,将所节约经费购买弹药。[62]面对这种困境, 1911年,科布多办事大臣忠瑞甚至奏请干脆将新军马队改编为巡防队或者巡警,以节军费。军机处一面否决了忠瑞的提议,一面又令他自行筹款。[63]科布多办事大臣设立以后,衙署初设于承化寺,后经锡恒奏请在哈喇通古(今富蕴县境内)修建城池衙署。清廷核准拨修建费白银40万两,交由科布多参赞大臣转发,但后仅领到10万两。[64]忠瑞任科布多办事大臣后,见承化寺居民渐多,趋于繁荣,遂奏“阿尔泰原勘建治地方未尽妥协,恳准就承化寺驻所加修衙署,酌添卡伦哨台数处,以资控制”[65]。为此,清政府拨出专款19万两,用于在承化寺修建城署。[66]不久,朝廷就以伊犁将军志锐需款为由,要求将其中的三万两拨借给伊犁使用。[67]1912年1月,伊犁起义爆发,外蒙古独立,新政经费被挪作军费使用,阿勒泰新政随之停办。 四、科阿分治的历史意义与评价 1.科阿分治是清末政治史上的一件大事,布伦托海办事大臣的设立是科阿分治的一次尝试。 首先,布伦托海办事大臣最初实际上就是塔尔巴哈台参赞大臣在阿勒泰建立的一个临时机构。它的设立是在塔城沦陷、塔城军民转移到科布多所属布伦托海的情况下设立的,首任布伦托海办事大臣李云麟原本就是塔尔巴哈台参赞大臣,新任布伦托海办事大臣后仍负有兼管塔尔巴哈台事务之责。其次,随着形势的发展,布伦托海办事大臣的职权范围包括了后来阿勒泰的大部分地区,事实上成为专管阿勒泰的官员。虽然布伦托海办事大臣的存在时间比较短暂,但是它奠定了日后科阿分治的基础。清政府裁撤布伦托海办事大臣后,决定由科布多帮办大臣接办布伦托海办事大臣事务。科布多帮办大臣由稽查哈萨克的职官发展成为分管阿勒泰事务的官员,实际上继承了布伦托海办事大臣的衣钵。在这个基础上, 1904年,科布多帮办大臣由山前的科布多移往山后的承化寺,成为科布多办事大臣,科阿分治正式实现。 2.清末科布多与新疆(包括伊犁将军、塔尔巴哈台参赞大臣以及新疆巡抚)在借地问题上的博弈,事实上暴露了阿勒泰归属科布多的体制弊端。 一方面,阿勒泰在边防上的地位极其重要,需要着力经营,然而,阿勒泰地广人稀,经济落后,再加上科布多参赞大臣属于军府建制,而且与阿勒泰存在地理上的阻隔,对于阿勒泰进行经营开发的能力有限。另一方面,与阿勒泰相邻的新疆,人口众多,经济、军事实力比较强,而且当时新疆已经改为行省,其行政管理的能力与效率也比较高,与阿勒泰的交通也比较便利。如果能够将哈巴河甚至整个阿勒泰划入新疆,实现优势互补,对于促进阿勒泰的经济开发以及边防巩固都是大有好处的。然而,事关科布多参赞大臣的辖区缩小,清政府采取了谨慎的态度。最后,科布多参赞大臣虽然历经坎坷收回了借地,但却对于经营阿勒泰的重要性以及科布多隔山遥治的弊端有了刻骨铭心的认识。科阿分治因而得以实现。 3.科阿分治的实现,是清政府顺应形势作出的正确决策。 科阿分治的实行,有利地推进了新政在阿勒泰的施行,对于阿勒泰的开发以及巩固国防,都有一定的积极意义。特别是阿勒泰与科布多的分治,对于抵制后来外蒙对阿勒泰的渗透有一定的作用。然而,不应对科阿分治的意义评价过高。科布多办事大臣系由原科布多帮办大臣而来,它仍然是军府制的产物。科阿分治只是在旧有军府制不变的前提下,对于具体行政区划进行的调整,没有涉及到管理体制的改变。科阿分治以后,虽然在阿勒泰实行了一些新政,但是,相比新疆的新政,无论在广度上还是在深度上,都略逊一筹,其中固然有经费不足的原因,但军府制内在的弊端也是重要的方面。 4.以军府制为基础的科阿分治延缓了阿勒泰发展进步的步伐。 军府制是清朝在边疆民族地区实行的管理方式。清朝前期,这种军政合一的管理制度对于维护边疆的安定起了很大作用。但是,到清朝后期,在处理边疆危机过程中军府制的弊端开始暴露无遗。以同治年间的动乱为契机,新疆的军府制在危机中被冲毁。以1884年新疆建省为标志,清朝对于边疆民族地区的管理方式开始发生根本性转变,即以郡县制逐步取代军府制。1884年以后,伊犁将军的大部分权限被新疆巡抚剥夺,沦为只能管理伊犁、塔城边防的驻防将军。在这个过程中,军府制与郡县制之间的矛盾开始凸显。在科阿分治的过程中,伊犁将军长庚虽然是科阿分治的积极支持者,却对阿勒泰改隶新疆大加反对。长庚认为,“科布多帮办大臣原因巡查哈萨克而设,今能移该大臣驻于阿尔泰山地方,管理蒙哈事务,似与原案相符。若由新疆设文职,拨勇队驻守,则蒙哈风俗不同,语言各异,治以内地文法,恐亦未能相宜。”[68]科布多参赞大臣瑞洵也有相同的看法。1903年,瑞洵就此上奏清廷,反对将阿勒泰改行郡县,认为那样会造成民族纠纷,引发地方混乱。长庚与瑞洵出于维护旧体制的目的反对将阿勒泰改行郡县或者归并新疆,客观上延缓了阿勒泰发展进步的步伐。事实证明,科阿分治对于开发边疆、巩固国防的作用是有限的。特别是民国成立以后,面对一次次的内外危机,阿勒泰始终处于应对乏力的局面,最终还是在1919年选择了归并新疆的道路。 5.清末科阿分治的不彻底性也为日后科阿边界的纠纷埋下了隐患。 1904年,阿勒泰自科布多分离后,另设科布多办事大臣管辖。科布多办事大臣(阿尔泰办事大臣为其俗称)与科布多参赞大臣虽为并列的军府,但管辖地域不同,却使用着类似的名称。这种情况不但容易让世人产生混淆,而且往往造成科阿没有分治的印象。[69]1912年外蒙古独立以后,就以阿勒泰属于科布多为由,多次进犯阿勒泰,挑起边界冲突。 注释: [1] 吴丰培:《科布多史料辑存》,《西北史地文献》第14卷,《中国西北文献丛书•二编》(总21卷),第71页。 [2] 《清穆宗实录》,同治五年五月甲戌。 [3] 《清穆宗实录》, 同治五年五月乙亥。 [4] 《清穆宗实录》, 同治五年七月辛酉。 [5][7] 一史馆藏宫中朱批奏折民族类, 8-3, 10-4。 [6][12][13] 一史馆藏军机处上谕档, 1288-3-133, 1292-2-79, 1292-2-173。 [8] 一史馆藏军机处录副奏折民族类, 2420-1。 [9] 《清穆宗实录》, 同治六年三月丁卯。 [10] 一史馆藏宫中朱批奏折民族类, 2419,奎昌奏片。 [11][14] 一史馆藏宫中朱批奏折民族类, 2419,李云麟奏折。 [15] 一史馆藏军机处录副折民族类, 1576-2。 [16] 长庚:《遵议阿勒台上防守事宜折》。 [17] 《光绪朝实录》,光绪九年二月戊寅条。 [18] 《光绪朝实录》, 光绪十二年九月葵巳条。 [19] 《光绪朝实录》, 光绪十三年三月壬子条。 [20] 《光绪朝实录》, 光绪十三年五月戊寅条。 [21] 《光绪朝实录》, 光绪十五年二月葵卯条。 [22] 《光绪朝实录》, 光绪十三年七月辛巳条。 [23] 《光绪朝实录》, 光绪十五年九月甲寅条。 [24] 《光绪朝实录》, 光绪十五年十二月丙子条。 [25] 《光绪朝实录》, 光绪十七年三月庚寅条。 [26] 《光绪朝实录》, 光绪十八年闰六月庚寅条。 [27] 《光绪朝实录》, 光绪二十七年十二月戊戌条。 [28] 《光绪朝实录》, 光绪二十八年四月乙卯条。 [29] 《光绪朝实录》, 光绪二十九年五月戊午条。 [30] 《光绪朝实录》, 光绪三十年三月壬申条。 [31] 瑞洵:《散木居奏稿》卷十,《阿拉可别克河地方俄人索要太甚,敕外务部与俄公使晤商和平办法折》。 [32][33][68] 长庚:《筹拟阿勒台山防守事宜折》。 [34] 《清德宗实录》卷五二四,光绪二十八年十二月壬子条。 [35][36] 瑞洵:《散木居奏稿》卷二十之《阿尔泰设官分治仍应稍假财力片》。 [37] 《清德宗实录》卷五二九,光绪三十年四月庚申条。 [38] 《清德宗实录》,光绪三十年四月辛酉条。 [39] 《清宣宗实录》,道光十八年十二月庚申条。 [40] 《清德宗实录》,光绪三十年十一月丁亥条。 [41] 《清德宗实录》,光绪三十二年三月酉已条。 [42] 《清德宗实录》,光绪三十四年四月葵酉条。 [43] 《清朝续文献通考》卷126,《职官考12》,第8864~8868页。 [44] 表1中“鄂托克名称”系阿勒泰哈萨克12鄂托克头目名字。 [45] 《清德宗实录》,光绪三十二年十月庚午条。 [46] 《清德宗实录》,光绪三十一年十二月丙辰条。 [47] 《宣统政纪》,宣统二年四月庚寅条。 [48] 《清德宗实录》,光绪三十二年二月已酉条。 [49] 《清德宗实录》,光绪三十三年十一月丙午条。 [50] 《清朝续文献通考》卷220,《兵考19》,第9669页。 [51] 《清德宗实录》,光绪三十三年四月庚辰条。 [52] 《清德宗实录》,光绪三十三年三月辛丑条。 [53] 《宣统政纪》,宣统元年九月戊午条。 [54] 《宣统政纪》,宣统二年五月庚申条。 [55] 《清德宗实录》,光绪三十四年六月葵未条。 [56] 《宣统政纪》,宣统二年二月葵未条。 [57] 《清德宗实录》,光绪三十三年六月戊辰条。 [58] 《宣统政纪》,宣统元年闰二月戊戌条。 [59] 《清朝续文献通考》卷105,《学校考》,第8645页。 [60][64] 《阿勒泰地区志》,第971页,第810页。 [61] 《宣统政纪》,宣统二年五月庚寅条。 [62] 《清朝续文献通考》卷240,兵考39,第9850页。 [63] 《清朝续文献通考》卷223,兵考22,第9804页。 [65] 《清宣统政纪》卷56,宣统三年六月戊子条。 [66] 《清宣统政纪》卷56,宣统三年十月丁酉条。 [67] 《清宣统政纪》卷56,宣统三年十月乙酉条。 [69] 直到1912年5月,民国政府改科布多办事大臣为阿尔泰办事长官,阿勒泰才在名称上完全与科布多分离。 (责任编辑:admin) |