|

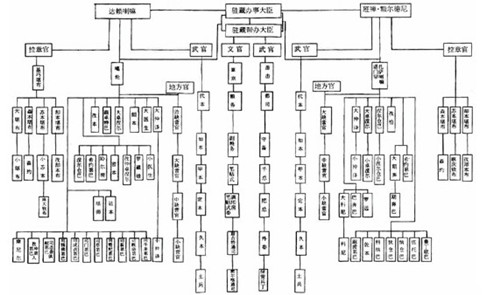

清代前期,西藏地方政府的统治体系依据不同政治形势的变化而变化,使各时期的统治制度不尽相同。先是,蒙占汗王受清中央政府委派通过西藏地方政权下设的第巴职务管理其政治事务,达赖喇嘛仅掌管宗教事务。1721年,清政府废汗王及第巴制度,以3名噶伦(后增设2名)联合理政,并封郡王、贝子、辅国公、台吉等爵位。不久,藏政又让郡王颇罗鼐独理。发生珠尔默特那木扎勒叛乱事件之后,清廷再废郡王制,建立噶厦地方政府,设一僧三俗的四噶伦制。1751年,清王朝命七世达赖参政,与驻藏大臣共同管理西藏行政事务,确立了格鲁派掌管西藏部分政治事务的制度(此间如果达赖喇嘛圆寂,其转世“灵童”年幼尚未参政之前,还设立了“掌办商上事务”即摄政制度)。由此可见,前清西藏地方政治体制在短短数十年内几经更始,变化频频。本文就此过程作一阐述,不妥之处敬请诸位行家指正。 一、蒙古汗王封管下的第巴制度 1642年(清崇德七年),蒙古和硕特部首领固始汗统一卫藏,结束了藏传佛教噶玛噶举派所掌管的地方政权,成为总揽西藏行政大权的汗王。在固始汗蒙古贵族势力的支持下,藏传佛教之一的格鲁派一跃成为蒙藏地区占统治地位的教派。清政府承认了这一既成事实,1653年(顺治十年)对固始汗和五世达赖进行册封。当时,清王朝对西藏的施政是通过固始汗及其子孙掌管的地方政权一一第巴政府实施的,这个地方政权中的最高长官为第巴,又称第悉。该职与卫藏地方其他高级行政官职以及世俗贵族均由固始汗任命,他们虽有权掌办具体事务,但都受制于蒙古贵族,其行政命令也由固始汗盖印,第巴副署盖印发布行之。 清代西藏共有位僧俗官员担任过第巴职务。首任第巴为索南群培,又名索南饶登,他曾协助格鲁派上层首领向蒙古和硕特部贵族求援,使之摆脱了危险处境,以后成为五世达赖的“强佐”,即总管家,1642~1658年在位期间主持参与了布达拉宫白宫部分的修建工程。他还在保留萨迦派执掌西藏地方政权时设置的13种官职的基础上又新设噶伦、代本(掌500人之军官)、称本(法官)、索热多丹巴(掌手工业之官)、孜本(掌稽核商上事务之官)、涅尔仓(大管家)、密本(市民监官)、扎涅尔(司草官)、辛涅尔(司薪官)、葱本(商务官)、色译巴(内斡、圣书起草官)、拥对巴(收粮官)、尕居巴(司库官)、宗本(县官)、谿对(领主代理人或庄园头人)等官职。在行政机构方面新设噶伦厦、孜康(商上财政机关)、雪巴列空(总管布达拉及拉萨郊区政法机关)、细康列空(审计局)、朗孜厦列空(市政法律机关)、孜彻德列空(布达拉物供机关)、雪拉章强佐列空(上层公馆管理机关)、拉萨涅尔仓列空(拉萨保管机关)、孜列空(布达拉宫保管机关)、糌息列空(糌粑事务局)等机构。同时还派遣一些僧俗办事官员到康区金沙江以东的康定等地清查土地、人口,登记户册。[1]这一时期西藏地方官职已分成俗官(学科尔)和僧官(孜科尔)两个平行的系统,各限定官员175名。俗官官职称学仲,亦称仲科尔,清代汉文文献中称“东科尔”,此官均由贵族出身、经过俗官学校学习毕业者方可充任。僧官官职称孜仲,生源部分来自贵族阶层,但需出家为僧,而后入孜仲学校受训5~10年不等,方能拣放。[2] 1660年(顺治十七年),固始汗长子丹增多吉(达颜汗)嗣汗位,封布达拉宫南杰扎仓大管家赤列嘉措为第二任第巴,任期至1669年。紧接着五世达赖之“却本”(掌讲经、供养等宗教事务之官)罗桑图道(1669~1675年在位)走马上任。1676年(康熙十五年)又一位布达拉宫南杰扎仓的管家罗桑金巴(1676~1678年在位)接替第四任第巴职务。第五任第巴是桑吉嘉措,他于1679年(康熙十八年)上任,1703年因与拉藏汗矛盾激化而退位(依顺序排列为第六任第巴),由其子昂旺仁钦(1703~1705年在位)代理第巴职位,但实际上西藏大权仍由其父操纵至1705年(康熙四十四年)被拉藏汗杀害为止。第巴•桑吉嘉措在任期间设置了21个西藏地方政府的职能部门,[3]“推行宗本流官制度,使卫藏大封建主居住拉萨,担任官吏职务,从而集权于拉萨地方政府,消除封建割据的社会基础;颁布噶伦办事章程,调查各地物产、户口;制定征税办法,加强西藏封建农奴主统治;普查卫、藏、西康、阿里、安多等藏区格鲁派及其他教派寺院的分布、历史、僧数、历任法台、学经部门、主要教程及仪程等。”[4]1707年拉藏汗任命隆素巴为第七任第巴。事隔10年(1717年),新疆准噶尔部策妄阿拉布坦派兵袭扰并占据拉萨,杀死拉藏汗。策零敦多布指定第巴职位由七旬年迈的达孜巴担任,他实际上扮演了傀儡的角色。西藏政权发生严重的颠覆事件后,康熙皇帝连续两次出兵进剿,1720年(康熙五十九年)8月恢复了西藏社会秩序,并将为准噶尔做事的第巴•达孜巴等人正法。翌年,清朝中央政府基于蒙古诸部之间、蒙藏统治者之间为了争夺西藏统治权,长期闹得不可开交,搅得当地政局始终动荡不安的实况,同时也为革除第巴独断西藏大权的弊病,决定废除汗王和第巴制度。至此,结束了蒙古和硕特部及准噶尔部汗王在西藏长达78年(1642~1720年)的统治。 二、噶伦联合掌政及郡王制 1721年(康熙六十年),清廷于西藏改革官制,在废除汗王和第巴制度的同时,决定设立噶伦联合掌政制。于是设3名噶伦共同管理西藏政务。噶伦及其接后的郡王有人解释为“藏王”,此番解释不无道理,它不同于以前拉藏汗当政时期设立过的噶伦官职,因为那时还不是最高级的行政长官,而是受制于蒙古汗王及第巴之下。然而此时则不同,噶伦及郡王直接由中央政府领导,全权处理西藏政务。清廷经过深思熟虑,根据每个人在反击准噶尔斗争中的功劳大小及此前社会地位(官阶品级)的高低,首先封拉藏汗女婿、原阿里地区行政长官、组织军民与颇罗鼐联兵收复后藏的康济鼐(本名索南杰布,蒙名岱青巴图)为“贝子”;接着封工布地区大贵族、曾充任向导襄助清军进兵西藏的阿尔布巴为“贝子”;最后封拉藏汗政权之“孜本”、协助清兵入藏的隆布鼐为“辅国公”。以上3人悉授予噶伦官衔。以前藏学界认为康熙末年清廷初设噶伦是四人或五人制,[5]其实是不正确的。据18世纪西藏政治风云斗争的亲闻、亲历、亲见者多卡夏仲•策仁旺杰在其名著《颇罗鼐传》中记载:1723年4月23日(雍正元年三月己亥)以前,清廷所设噶伦只有康济鼐、阿尔布巴、隆布鼐三人。至于所授噶伦先后秩序,起初朝廷并未明分,也未见有文字记载。几年后(雍正三年十一月)谕旨中才明示:“康济鼐、阿尔布巴既封为贝子,管理西藏事务,请令康济鼐总理、阿尔布巴协理”。[6]这大概就是流传已久的“首席”噶伦康济鼐一说的原始出处。另外,1721年选拔噶伦时,颇罗鼐虽然功劳很大,但因他此前官职低,仅仅是拉藏汗时期年楚河流域的官员和第巴•达孜巴伪政权时的一名小税吏,故清廷只封敕他一等“台吉”和“孜本”(审计官)官职,并未给与噶伦要职。 1723年4月,钦差大臣鄂赖赴藏“奉圣旨之命,委任两位新噶伦”。他根据每个人的品行和能力,在与西藏地方众官员磋商,得到七世达赖之父等人的支持,委任颇罗鼐为噶伦。紧接着又将候选人名单揉于糌粑团内,以抓阄的方式,择定达赖喇嘛的“强佐”扎尔鼐为另一位噶伦。[7]到此,噶伦人数增至5名。 噶伦联合掌政的制度实行短短几年。1727年(雍正五年),西藏上层噶伦之间发生了一场争权夺利的严重内讧,爆发了卫藏战争,清廷派兵平息了骚乱,制裁了肇事者。事蒇,清政府在总结设立驻西宁办事大臣的基础上,在拉萨正式设立了驻藏办事大臣衙门,旨在直接监督地方政权,并留驻藏清军2000人。次年,为了有效管理藏区事务,清朝还将藏东的巴塘、理塘等划归四川,藏东南的中甸、维西等划入云南。以后还诏七世达赖之父索南达吉进京封为“辅国公”,防止他干预藏政。可惜驻藏大臣制度由于设置初期职权尚不健全,其职掌任务也很有限,使西藏政务“凡事颇罗鼐主张,不过商同驻藏大臣办理”。驻藏大臣在实际履职过程中,也仅仅是“照看达赖喇嘛,指挥部分驻藏清军,监视察报藏王行为等,很少插手西藏地方政府行政事务。”好在清廷慧眼识骏马,对颇罗鼐非常倚重和赏识,接连封他为固山贝子(1728年)、贝勒(1731年)、多罗贝勒(1732年)、郡王(1739年)。在颇罗鼐之下,清廷还册封了阿里总管噶西鼐之子噶西巴•纳木扎勒色布腾和策仁旺杰为噶伦。但地方大权仍由颇罗鼐一人总揽,凡20年他始终“克尽忠诚,实心效力”,致地方相安无事,人民安居乐业,经济也有了一定的发展。事实说明,这一时期清廷在西藏实行的郡王制是比较成功的。 1747年(乾隆十二年),颇罗鼐病故,其子珠尔默特那木扎勒袭郡王爵位,总管全藏事务。然而他上台后,多行不义,仅仅3年,便与达赖喇嘛挑起矛盾,与反对清中央政府领导的蒙古准噶尔部相勾结,敌视驻藏大臣,阻断释传军书,欲杀钦差大臣,发动叛乱,等等。驻藏大臣傅清、拉布敦被他诱杀,以身殉国,驻藏大臣衙署被焚毁,钱财被洗劫一空。西藏再次发生动乱,为清王朝在西藏的统治制度敲响了警钟。乾隆帝深刻地反省了珠尔默特那木扎勒之所以敢怀逆志谋反,就是因为与西藏“地广、兵强、事权专一”,“噶伦事务于事权极有关系”,所以清政府为一劳永逸之计,决定以此次平乱为契机,改革西藏地方政制,废除了郡王独理专擅西藏政务的制度。 三、达赖、班禅辖属地方政府及“掌办商上事务”制度 乾隆十六年,清廷正式颁布了关于整饬西藏事务的第一个重要文献——《酌定西藏善后章程》13条。这个章程除了以法律条款的形式明确并提高了驻藏大臣的职权之外,对西藏地方统治机构和职官制度进行了大的改革:废除郡王制度,正式授权七世达赖参与管理西藏行政事务,成立噶厦地方政府,分权于一僧三俗的四噶伦手中。噶伦之间地位平等,遇事秉承驻藏大臣和达赖喇嘛的指示,共同处理各项事务,不得独断专行。据载,此前西藏地方执政者与上层贵族之间互相不和,各谋私利,屡生事乱。因此,乾隆帝曾下令西藏政务嗣后全部由两位驻藏大臣决断,并将这一旨意通报了自己的上师章嘉•若必多吉。章嘉大师立起奏曰:“大皇帝的圣旨不能违抗,他们虽然处理政务干练,但对宗教事务并不熟悉,那就会使达赖喇嘛、班禅大师、三大寺在宗教上的影响大大衰落。陛下在北京,驻藏大臣在西藏,藏地情势全靠两位大臣向陛下奏报,陛下并不能详察藏地实情。若驻藏大臣执掌西藏全权,随意行事,势必使藏地百姓怨怒于陛下。今欲使藏地百姓对达赖喇嘛、班禅大师及陛下信仰热爱,则请收回此项成命。如此,对今后藏汉双方的前途、藏地政事、宗教事务俱大有利益。”[8]乾隆帝反复斟酌上师的坦诚进谏,认为确为社稷国政着想,所以又收回了成命,决定将西藏的部分世俗行政权力交给达赖喇嘛,重要大事由驻藏大臣与达赖喇嘛共同决定。 达赖喇嘛的受权参政,标志着西藏宗教首领对政治事务的参与。因为他既是黄教寺院集团的总寺主,又是地方政府领头人,以“神”的名义行使统治权,而噶厦政府又是达赖属下前藏地方政府最高行政机构。4名噶伦中排位第一的僧官噶伦,不仅奉达赖喇嘛之命,在噶厦政府机构中掌政办事,而且是黄教各寺院的代表。从黄教僧人的政治特权和地方政府中的组成人员情况来看也进一步说明此情况:历代达赖喇嘛和班禅•额尔德尼都是西藏最大的农奴主,其家族也由于清政府敕封(如七世达赖之父被封为“辅国公”),赏给大量的庄田、奴隶等,一跃成为大贵族并世代承袭;掌管全藏大权的“掌办商上事务”官员均必须由黄教寺院的高僧担任;从七世达赖起黄教寺院许多高僧在地方政府中均有名誉职位,哲蚌、甘丹、色拉三大寺的堪布等人开始例行参加噶厦政府的扩大会议,直接过问政事;地方政府中的许多官职由僧人(取得僧籍或毕业于僧官学校者)担任;凡三大寺有权者可直接向所辖地区派遣各级官吏,其权力等同地方政府所派同级官员,受寺院和政府双重领导;在法律上“寺庙百姓的纠纷由寺庙自理”,“寺庙判决的案件和政府判决的案件均有法律效力”,等等。可见此时西藏上层社会中政治、宗教事务已紧密相连,难舍难分了。 1757年(乾隆二十二年),七世达赖格桑嘉措圆寂,一时主掌噶厦重权之人空缺。乾隆帝惟恐噶伦等“妄擅权柄”,遂赏丹占林寺六世第穆呼图克图为“诺门罕”名号,命其代理达赖喇嘛的职务。自此之后,在达赖转世“灵童”未满18岁参政之前,由一名活佛代理达赖喇嘛掌握西藏政教大权,清代官方文献称“掌办商上事务”,藏语称“杰曹”或“杰波朱古”,意为“摄政”,此乃“掌办商上事务”,即摄政制度。此处商上之“商”即蒙语官名——商卓特巴之简称,藏语称之为“强佐”,此为达赖喇嘛、各大活佛之管家和各大寺院之财物总管,后指噶厦之管事官员或噶厦政府。通常由拉萨之丹吉林、功德林、策默林、锡德林等“四大林”(活佛私人公馆)的高僧出任此职的居多。该制实施近200年(1757~1951年)之后,由于西藏上层内部长期为争权夺利勾心斗角,致使九至十二世共计4位达赖接连英年早逝,造成地方黄教首领更迭频频。不仅如此,部分摄政还擅权滋事,为所欲为,严重败坏厂政纪。有鉴于此,清道光二十六年(1844年)驻藏大臣琦善和帮办大臣联名奏报朝廷,制定并颁布《裁禁商上积弊章程》,缩减了部分摄政职权并作了有针对性的规定: 1、强调驻藏大臣职权,地位与达赖、班禅平等,非与摄政平等。摄政为代理达赖喇嘛掌办商上事务之人,若敢营私舞弊,立可奏参,使其“有所惮而不敢妄为”。 2、严禁摄政借端冒功领赏。 3、达赖喇嘛年满18岁,仿照八旗世职之例,由驻藏大臣奏请降旨后,即行任事,掌办商上事务之摄政立予撤退,以杜结纳。达赖喇嘛之转世、任事,限以定制,不准听任摄政捺压滋弊。 4、摄政职权过重,兼任达赖喇嘛经师,又系噶丹池巴,权势并于一人,易滋舞弊。嗣后,摄政不准兼任达赖喇嘛正、付经师及噶丹池巴,“以分事权”。 5、摄政不得役使商上乌拉、差役经营私务,不得令商上官员代办摄政个人布施。[9] 由上,我们不难看出,摄政一职在其特定的历史环境中有其存在的必要性。但若不加以约束,任之滥用职权,于社会长治久安等均后患无穷。据计算,实际上自七世达赖至十三世达赖,达赖喇嘛掌政时间总共不足40年!其余一个半世纪多的时期内,西藏宗教及部分政治权力多操掌于历辈当选摄政的“四大林”活佛手中。 四、前后藏地方政府职官机构 (一)前藏噶厦政府 噶厦地方政府是以达赖喇嘛为首的前藏最高政权机构,其设置额定一僧三俗的四噶伦制。噶伦又尊称为“协摆”或“萨旺”,均为三品官。噶厦政府总揽前藏行政、立法、司法等权。噶厦下设译仓和孜康两个重要机构:译仓(秘书处)设四品僧官仲译钦莫2人,六品噶厦卓涅尔3人,七品噶厦小仲译3人,凡噶厦内文档表报、秘书、交际、庶务及僧官任命、调遣、训练、寺院的管理等均由上述官员负责。译仓虽隶属噶厦政府之下,但噶厦一切公文、政令等重大事情必须经过译仓盖印向驻藏大臣并达赖喇嘛呈报。孜康(审计处)设四品俗官孜本3人,掌稽察商上赋税,负责审计财政及委派、调遣、培训俗官等事务。噶厦地方政府除了译仓和孜康两个决策机构外,还设有分理前藏诸多事务的部门(即局或办事处),如孜恰列空(布达拉财库)、拉恰列空(财政局)、朗孜厦(拉萨市政府)、协康列空(法院)、雪列空(管布达拉周围及市郊机构)、期壤列空(达赖马匹管理处),等等。这些机构中有各类僧俗文官,四品商卓特巴(蒙古官名,藏文称“强佐巴”,即也称相孜巴)2人,总司库务、出纳诸事;商上卓涅尔钦莫僧官1人,负责接待宾客;颇本2人,管理藏军薪俸;大医生1人;五品朗孜厦密本僧俗各1人,相当拉萨市长,管理拉萨民众及市政街道等事项;协尔邦2人,管理刑名诉讼;雪代巴僧俗各1人,管理布达拉一带民众;涅尔仓巴3人,掌征收、管理钱粮;罗藏娃4人,负责翻译;商上孜仲卓涅尔10人,负责迎宾接待;小医生1人;六品达本2人,管理马厂;堪师1人,管理德垫溪庙宇;七品司门第巴司薪第巴、司帐房第巴、司铸佛、造香、供献之第巴2人;司成衣第巴1人;司草第巴1人;孜仲商上第巴1人;康尼尔2人,负责看守大昭寺等。 前藏由清一色的僧人担任的拉章官(意为活佛居室),又称宫廷官,设三品基巧堪布(总堪布)1人,掌达赖印信,负责管理宫中一切事务,地位与噶伦相当。基巧堪布下设四品森本堪布1人,掌达赖起居等事;苏本堪布1人,掌达赖饮食、盥洗等事;却本堪布1人,掌达赖讲经、供养诸事;大堪布5人,近身服侍达赖喇嘛;小堪布4人,掌缮书翻译。除之还有小苏本、森约、孜却本布、麻庆钦布等官,是为宫中随侍起居仆人、厨师,以及管理诵经、朝拜之僧人。 清初西藏地方没有正规的地方武装力量,平时军民不分,均是耕作、放牧的百姓,既没有固定的编制,也不进行军事训练;战时则由地方政府按部落大小,临时征调组织“差兵”,自备粮马枪弹。因此,战斗力极差,远不能抵御外敌入侵。1782年(乾隆五十七年),清政府在派兵击退廓尔入侵西藏之后,正式组建了3000人的常设正规军队(俗称士兵),粮秣、火枪、刀矛、弓箭等军需物资统由管理库务及财赋收支的商上机构拨发。前藏额设四品代本6人,每人统兵500人,负责指挥作战及训练事宜,相当于团长;五品如本4人,每人率兵250名,相当于营长;六品甲本8人,每人管兵125名,相当于连长;七品定本,又称协敖16人,每人带兵25名,相当于排长;未入流久本若干人,每人领兵10名,相当于班长。上述各级武官均由驻藏大臣及达赖喇嘛派人挑选年轻有为者充任,并发给委牌,其出缺时,由下一品级的官员中逐级擢拔,不得任意升迁。 除上述文武官员及拉章官员之外,清代西藏地方的基层行政组织为基巧(相当于现今内地的专区),设僧俗总管各5人,均为四品官,掌基巧内所有行政事务。基巧下设宗(本意为“城堡”、“寨落”,相当于今县级机构),每一基巧管若干个宗。宗设宗本又称营官,兼管宗内军政事务,包括行政、司法、军事、税收等事项。宗以其区域的大小、人口的多寡和地理位置的重要分边、大、中、小四等宗(即一、二、三、四个等级)。边宗、大宗人口200~300户不等,小宗百余户。通常边宗、大宗多设僧俗宗本(营官)各1人,小宗设1人。一等宗之宗本(边缺营官)为五品,乾隆年间有14缺23名,均位于前藏;二等宗之宗本(大缺营官)也为五品,10缺19名;三等宗之宗本(中缺营官)为六品,42缺59名;四等宗之宗本(小缺营官)为七品,24缺24名。合计前藏90个宗(营),有各级营官125人。宗以下的组织在农区设谿卡(即庄园),在牧区设“学卡”或“如瓦”(意即部落)。大的谿卡和学卡与宗平级,直接受基巧节制。地方政府对属于寺庙和贵族的谿卡,学卡等只按例向其摊派差役,其他无权干预。另外,谿卡之下西藏地方最基层的官员是“佐扎更布”,他是政府或寺庙委派的庄头或乡吏。 清朝中央政府辖属西藏地方职官系统表  (二)后藏朗玛岗政府 以班禅•额尔德尼为首的后藏朗玛岗,内务处之意,也称“班禅拉章”地方政府,是1713年(康熙五十二年)由清廷直接敕封建立的单独的地方行政机构。它与以达赖喇嘛为首的前藏噶厦地方政府是清代西藏地位平行的两大地方政府组织机构,均由清朝中央政府领导,受驻藏办事、帮办大臣的监督指导,并与之共同遵奉谕旨,掌理全藏地方政教大权。班禅•额尔德尼系统的官职品级大体等同达赖喇嘛系统,其最高政权中枢是朗玛岗(1923年九世班禅东赴内地后始用汉称“堪布会议厅”),管理班禅属区的一切政教事务。内由三品札萨喇嘛诺门罕(也称扎什伦布商卓特巴)领导,秉承班禅旨意,掌后藏一切政教事宜。译仓设四品僧官仲译钦莫(秘书长) 1人,掌文书事项;孜恰3人,掌会计庶务事项;大卓涅尔1人,管交际、诉讼事项;涅尔仓巴1人,管征收钱粮;五品雪第巴1人,管理江孜一带民众及市政等事项;大期奔1人,管理马厂;小仲译不定人,佐大仲译掌办文书;小卓涅尔不定人,佐卓涅尔办理交际、诉讼等事;小涅尔仓巴不定人,佐大涅尔仓巴征收钱粮;六品以下至七品有巴奔巴1人,管理印务;罗远1人,管理扎什民众。其他还有一些既未定职,又未定员的官吏。 拉章官设四品堪布1人,随侍班禅起居,对内对外权力甚大;苏本堪布1人,管理班禅饮食、盥洗等事项;却本堪布1人,管理班禅诵经、供养等事项。四品以下还有从属于上述3位官员之下的森约、麻庆钦布、仔却本布等官。 后藏武职的设置,有鉴于对外反侵略战争的需要,清代曾重兵驻扎边境各地,其军官的配置也多于前藏。设四品代本4人,每人统兵500人,管后藏戍边、训练、作战等一切军务;五品如本8人,每人率兵250名;六品甲本16人,每人带兵125名;七品定本104人,每人掌兵25名;未入流久本若干人,每人领兵10名。上述各级文武官员的任选、擢升均需由地方秉明驻藏大臣会同班禅•额尔德尼补放,并发给执照,清廷明令不准任意升迁。 后藏地方基层行政机构中虽未设边缺营官,但因其抵御外侮及战略地位十分重要,故所设大缺营官品级较前藏边缺营官品级要高,为三品官,当时有3缺3名;中缺营官为六品,14缺17名;小缺营官为七品,15缺16名。合计后藏32个宗(营),有各级营官37人。 注释:[1]东嘎•洛桑赤列:《论西藏政教合一制度》(藏文),民族出版社1983年版,第103、104页。 [2][3]格吉巴•丹增多吉:《原西藏地方政府机构》,卓玛译,载《西藏研究》(汉文版)1989年第2期。 [4]蒲文成:《清以来西藏的第巴、藏王和摄政》,载《青海民族学院学报》1988年第2期,第49页。 [5]国庆:《首位噶伦年代、员额小考》,载《甘肃民族研究》1990年第3、4期,第33页。 [6]《清世宗实录》卷38,第2页。 [7]策仁旺杰:《颇罗鼐传》,汤池安译,西藏人民出版社1988年版,第206页 [8]东嘎•洛桑赤列:《论西藏政教合一制度》,陈庆英译,民族出版社1985年版,第70、71页。 [9]张其勤汇编:《清代藏事辑要》,西藏人民出版社1983年版,第417~430页。 (责任编辑:admin) |