|

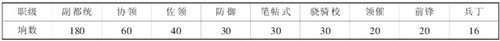

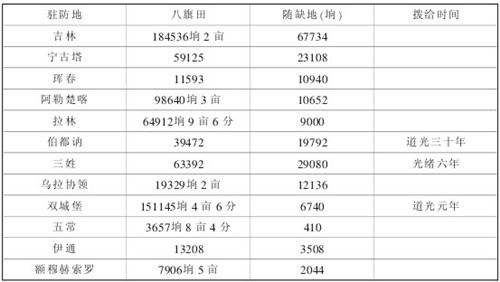

摘要:清代东北地区“新满洲”的经济生活来源多样化,既包括体现差别待遇的俸饷、旗地与随缺地等收入,也包括采集与渔猎所得及楚勒罕等贸易收入。清政府对东北驻防八旗发放俸饷的同时,将旗地与随缺地等分配给“新满洲”,使其可依靠垦荒及出租旗地收入以贴补战时装备所需及赡养家眷。 关键词:新满洲;旗地;随缺地 有清一代,清政府为壮大八旗军力,除编设满洲、蒙古、汉军八旗外,还将其他少数部族编入满洲八旗。清王朝招抚东北地区“新满洲”[1]入旗,是“新满洲”及东北满族发展史上的重大事件,学界对此问题研究已有一定基础。但已有成果多集中于编旗及迁徙等问题的研究上,对于新满洲经济生活,特别是旗地等问题却未见论及。笔者不揣浅陋,试利用有关档案、方志资料,并参考地方文献及清人文集,拟在学界已有研究基础上,试对“新满洲”旗地、随缺地问题略作探讨。 一、旗地 东北各族人民迁居内地,并披甲入旗成为新满洲后,其生产生活方式经历了由渔猎、游牧向农业定居的过渡,多从事农业生产,成为“咸务稼穑”的旗人。萨英额《吉林外纪》记载各地风俗:“吉林性直朴,习礼让,务农敦本。乌拉尚勤俭,明礼让。宁古塔尚淳实,耕作之余,尤好射猎。阿勒楚喀尚耕钓,素称鱼米之乡。习礼让……务本而不逐末。拉林淳朴相尚,务农之余,熟娴骑射。双城堡习尚勤俭,旗丁熟娴耕作,地利大兴。”[2] 东北土地就其占有形式而言,共分为3种:一为官田,包括祭田、学田、马场、牧场等;二为旗地,即旗人所占有的土地,包括皇庄、王庄、八旗官员庄田、八旗公产、一般旗地等;三为民地,即民人所占有土地。本文所涉及的仅为一般旗地。 旗地伴随着八旗驻防的设置而出现,“清代八旗人民悉隶军籍,驻防地方,准其自由择地开垦,不纳租赋,不报官署,殆取兵屯之意义,无所谓田制也。”[3]入关后,为加强对“龙兴之地”的控制,在东北各地设置驻防,分派八旗驻守。在编旗设防过程时,为鼓励新满洲披甲入旗,清政府分给其一定数量的土地,“自主帅、副统而下,八旗佐领,以至军伍、工匠,各分地有差”。[4]顺治四年(1647年)规定:“田地耕种,凡赡养家口以及行军之需,皆从此出。”[5]清政府以旗地作为俸饷补充,分给八旗官兵耕种,用以维持其生活用度,“一家衣食,凡百差徭,皆从此出”。[6]五年(1648年)拨给官兵每名6垧地,此即驻防旗地,主要靠旗人及其家属、奴仆耕种。顺康年间,宁古塔、吉林乌喇、伯都讷、三姓等地陆续设置八旗驻防,并划拨驻防旗地。黑龙江驻防旗地出现较晚,康熙二十五年(1686年)始有驻防旗地,“黑龙江土著部落,向以游猎为生,不娴耕种。康熙二十五年(1686年),中俄分界,议定就黑龙江、墨尔根境设官庄,以为屯兵恒产,是为全省屯政之始。嗣后齐齐哈尔、呼兰各境,由奉天移户开屯,则在雍正、乾隆之际,四城之有屯官以此,而建仓设官,盖亦因之”。[7] 康雍乾各朝较为重视新满洲土地问题,对南迁安置盛京等地者均拨给地亩。《清史稿》记载:“圣祖亲政,谕停止圈地。本年所圈房地俱退还。又以张家口、山海关等处旷土换拨各地,并令新满洲以官庄余地拨给,其指圈之地归民,是为旗退地亩。……康熙中,定以奉天所属地界新满洲迁来者,凡丈出地为顷三十二万九千余,以二十七万六千三百余顷为旗地,按旗分界。又设各旗官员庄屯,各城兵丁,均酌给随缺地亩。旋令索伦、达呼尔官兵耕种墨尔根地,奉天官兵耕种黑龙江地。乾隆初,设黑龙江屯庄,呼兰立庄四十所,选盛京旗丁携家往,官为资装筑屋庀具,丁给地亩六十,十丁一庄,每六亩给籽种二斗,庄给牛六头,口粮并给。温德亨、都尔图亦如之。凡随缺官地归旗入册,禁职官侵占。嘉庆间,令盛京入官地亩,应招无地贫民领租,职官子弟不得承种。管界各官,并不得于所管区以子弟之名置房地。道光中,宁古塔、伯都讷、三姓、阿勒楚喀、拉林各官庄,共原额地万二百晌,吉林八旗与各处旗地暨乌拉旗地,共三十六万五千九十二晌。而光绪初,拨三姓荒为官兵随缺地,计晌二万九千余。宣统时,以奉省各旗地多盗典隐占之弊,令通稽确核,毋与清赋溷淆,先城旗,后外城,依次厘定。此官庄之属东三省者。”[8] 康熙十八年(1679年),“户部议发盛京成熟地亩分给新满洲。上曰:田亩,百姓生业所关。以熟地拨给新满洲,恐生民困苦,可更议两便之法。寻议,奉天所属,东自抚顺起,西至宁远州老君屯,南自盖平县拦石起,北至开原县,除马厂、羊草等甸地外,实丈出五百四十八万四千一百五十五晌。分定旗地四百六十万五千三百八十晌,民地八十七万八千七百七十五晌。新满洲迁来,若拨种豆地,每晌给豆种一金斗。拨种谷米、粘米、高粮地,每晌给各种六升。”[9]对拨地给种又“据各将军来文给发,其不在盛京居住,或隆冬迁来者,别议加给”。[10]既要妥善安置新满洲,又不能影响当地居民生计。可见所谓两便之法,虽然是指处理好新满洲与当地居民间的土地关系,实则为民族关系。 康熙帝深知东北“满汉人民悉赖农业”,在处理土地问题上,特别注意照顾各方面利益,调解民族关系。富庶的辽河流域农业区,是移驻盛京新满洲拨给地亩较集中地区,容易发生纠纷。康熙十九年(1680年)指令:“盛京田地,关系旗丁民人生计,最为紧要。……将各处田地清丈明白,务令旗民咸利,设立边界,永安生业。”[11]“二十年(1681年)题准,新满洲来京归旗者,停给园地。”[12]二十一年(1682年),康熙帝东巡吉林,谕宁古塔将军巴海等曰:“吉林乌喇,田地米粮甚为紧要。农事有误,关系非细。宜劝勉之,使(兵丁)勤耕种。”[13]要求地方官重视新满洲土地问题。 《皇朝文献通考》对拨给新满洲地亩亦有记载:“康熙二十四年,……议准,各处壮丁及新满洲应给地者,将上三旗官庄并八旗、礼部、光禄寺丈量所余地亩拨给。俟此项地亩拨完时另请定夺。三十年,新满洲退出地亩,令给民耕种输租。”[14]“四十五年(1685年),更定拨给例。先是拨给地亩,自康熙十三年(1674年)后,俱系将八旗退出地方官收存地亩拨给,……其初次应行给地之新满洲,于八旗余地内支给。”[15] 吉林、黑龙江地区筑城永戍后,清政府大力开垦屯田,以解决驻军粮饷问题。特别是康熙雍正朝,随着驻防八旗的增设,旗地也迅速发展起来。驻防八旗兵丁除差操外,大部分时间从事农业生产。吉林将军辖区为例,宁古塔开垦旗地最多,吉林乌喇次之。 表1:雍正朝吉林驻防八旗兵丁垦田数情况表(单位:垧)  资料来源:(清)鄂尔泰等修:《八旗通志》初集卷21,《土田志四》,长春:东北师范大学出版社1985年,第393—394页。 这些旗地主要由新满洲八旗兵丁开垦,清政府派官员监督耕种。旗赋征收也不一致,康熙三十二年(1693年)前,东北八旗兵主要任务是驻防戍边,以余丁从事耕作,因此免除兵丁官粮、徭役,即此时“无粟米之征”。康熙三十二年(1693年),规定东北旗地以亩为准,征收豆草,每日(合5亩)“征豆一升七合七勺,征草一束”。因黑、吉两省旗地多为军屯,是为解决八旗官兵粮饷而设,以充军需或储备粮(具有战备储备性质),因而不纳赋税。只有奉天旗地要纳豆草租。 康熙年间清政府“罢库雅喇捕打海獭职务”,将其移驻珲春,编入旗籍。从此库雅喇人大部分改变了传统的渔猎生活方式,以服兵役为主,旗兵在驻防地自由择地开垦,食半饷,不纳租赋,此时农业已成为库雅喇人的主要生产部门。董万崙先生研究指出,“至光绪九年(1883年),仅珲春西下坎,旗人42户就有旗地亩611垧之多,最多者占地60垧,共2户,一为库雅喇协领兼佐领德玉,一为库雅喇佐领巴图凌阿;其次占地35垧者共2户,一为双全、一为祥玉。这些库雅喇官兵,大部分成了封建大小地主。”[16] 居于嫩江流域的锡伯族较早进入了农业社会,经济形态以农业为主,同时也部分从事牧业和渔猎业。其农业生产技术较熟练,种植农作物主要有小麦、高粱、大麦、玉米、糜子、谷子等。 康熙三十一年(1692年),编旗迁驻齐齐哈尔等地之锡伯仍以农业生产为主,多依靠附丁及奴隶自备耕牛籽种进行生产,一般定例为一半附丁供养披甲,一半耕种田地以交纳官粮。三十二年(1693年),清政府决定:“将移驻齐齐哈尔城之锡伯、卦尔察一千兵之附丁二千名,亦照伯都讷、乌拉之例,留附丁一千名,将一千名丁或于齐齐哈尔地方编十庄安置,或应照宁古塔将军佟保所提,令一千名附丁种田,计丁征粮。”[17]但因锡伯、卦尔察原在科尔沁时差事繁重,疲惫不堪,贫困者较多,黑龙江将军萨布素奏请:“免以锡伯、卦尔察等设立官庄。至于计丁征粮,亦暂停三年。”[18]三年后,即康熙三十五年(1696年)始征粮。萨布素特专为晓谕锡伯等勤奋耕作事咨行齐齐哈尔副都统衔玛布岱等:“我等斯地系极边地域,且每年春融迟而秋冻早,故收成不佳。粮如不获,四面无处购买,即致饥馑。主奴妻子,勤奋耕作,方可收获,堪以为生。著视地化即行播种,耘耨与壅勿失其时。旗佐之中,如有赤贫无牛力者,著以牛录中家资宽裕人之牛犋协助耕种;如有误于病灾,而无耕耘耨收之人者,著以牛录之力相助;如有违背我等传示,怠惰于农者,著督管人等惩责之,倘不畏此,复又怠惰,著来衙署陈告,从重惩之。其贫困、不得牛力之人,若不以牛录之牛犋协助耕种,误于病灾而无人耕耘耨收者,若不以牛录之人力相助,则将该管官员、领催等严加治罪。”[19]经过锡伯官兵及附丁等努力耕作,齐齐哈尔地方粮食产量迅速提高。至三十六年(1697年),齐齐哈尔锡伯在籍“附丁一千二百名内,除已故、披甲之丁二十三名,余丁一千一百七十七名,每丁以五金斗计,所征细粮五百八十八石五金斗”。[20]次年,在籍“余丁一千一百四十九名,以每丁五金斗计,所征细粮五百七十四石五金斗”。[21]由于收获粮食日渐增多,齐齐哈尔城还建立粮仓以贮藏征粮。 另外,康乾等朝对黑龙江上游索伦、达斡尔等族也分给土地,特设置耕种等农务官员,“黑龙江特设官:统辖将士、监督耕种大臣各一员,康熙二十三年(1684年)设。……督理农务大臣一员,康熙二十五年设。……呼伦贝尔总管,董农事,始乾隆二十五年(1760年)。”[22]因索伦等多不谙耕种,康熙帝还曾派得力官员前往教习耕种,据《黑龙江外记》记载“索伦达呼尔不谙农事,康熙间特遣部院课其耕种,尝以郎中博奇课耕有法,禾稼大收。”[23]“索伦达呼尔旧亦然,近日渐知树艺,辟地日多。”[24]除耕种外,达斡尔等还种植烟草等经济作物,以为家庭副业,“人家隙地种烟草,达呼尔则一岁之生计也。”[25] 雍正四年(1726年),清政府规定旗地为旗人“永世为业”之地。旗地归国家所有,旗人要承担一定的义务。旗人有土地的使用权,但不得转让及买卖。根据八旗兵丁“计丁授田”,每人30亩,称为“份地”。但黑龙江地区八旗授田并没有固定标准,“黑龙江土地广邈,村堡寥落,往昔部落时代,多恃游牧为生,故不知耕作之本务。自国朝戡定朔方,奄有领土,兵力所至,即疆域所归。当时但患旗兵之不谙稼穑,于占地授田,从无限制也”。[26]旗人在“份地”外还可开垦荒地,这部分是自有旗地。对东北地区满洲八旗而言,有充足的荒地可供开垦,是保障其生计的一个重要前提。新满洲等赡养家口、牧养马匹、备办器械等一切开支,都要依靠田地收入来解决,并可以补充其本就不多的俸饷,因而清政府积极鼓励旗人垦荒,使其占有更多的土地。 到乾隆时期,随着驻防八旗的增设,吉林地区旗地有了进一步发展。据萨英额《吉林外纪》记载:“吉林八旗及蒙古、乌(鸟)枪营旗地,共九万五千一百三十四晌。水手营地共二千二百二十六晌。各驿站地共四万九千九百九十七晌。四边门地共二万六千六百五十二晌。宁古塔旗地共六万五千二百九十晌。伯都讷旗地共六万九千零十一晌。三姓旗地共八千一百十六晌。阿勒楚喀、拉林旗地共三万六千二百七十八晌。珲春旗地共一万二千零五十晌。乌拉旗地共四万零三百三十晌。”[27]以上旗地共405084垧,较雍正末年八旗兵丁旗地数增加近2倍,其中驻防旗地约30万垧。 乾隆二十一年(1756年)又议准:“新满洲官兵人等来京当差免行拨给地亩,于地方官征解租银内折给银两。(按:每亩折租银一钱五分。如应得三百亩,则给银四十五两。)头二等侍卫每年给银四十五两,三等蓝翎侍卫给银三十六两,前锋护军给银二十七两,拜唐阿给银二十二两五钱。”[28]“乾隆二十二年(1757年),……停止新满洲丈拨地亩,照地给与租银。新满洲人等来京当差,向例于直属存退余绝地内,按品级大小分别拨给。……至二十九年(1763年),户部奏各旗远年得地之新满洲人等,以不得租息,呈请退地领租,应俱照二十一年奏准之例。从之。”[29]三十六年(1771年),“又议准:留京当差之新满洲官兵,按其差使等第拨给地亩,田亩给租。头等、二等侍卫,各应得十名壮丁地。三等侍卫、蓝翎侍卫、护军校、骁骑校,各应得八名壮丁地。护军、前锋、亲军、司鞍、司辔,各应得六名壮丁地。披甲、拜唐阿、马上人,各应得五名壮丁地。俱按原定每亩租银一钱五分之数减半折给。其乾隆三十六年定例,以前旧拨地亩,系照地管业者,仍听自行收租。系退地折领租银者,亦照伊等次减半折给。其折租地数,如留京一年内升转者,以升衔计;一年外升转者,仍以原衔计。此后再有升降,不另增减。每岁十二月为支收租银之期,令该旗预行造册咨部,届期派员赴领。户部于直隶省征解旗租内动款,发交该旗散给。”[30]四十四年(1779年),户部等议:“伏查户部现存八旗回赎入官等项地亩,共三万八百余顷。内除解交内务府圆明园、太常寺等处公用租银,并沧州兵饷祭祀各地亩,及庄头一项地租留支新满洲官兵人等之用,共地二千一百余顷。”[31]可见,考虑到新满洲多在京当差,无力耕种或管理旗地,清政府或准其自行收租,或退地领租,或停免拨地折给租银,尽可能地照顾其利益。 二、随缺地 东北驻防八旗向有俸饷,但数量有限。故另给食租土地,即随缺地,以贴补驻防当差官兵,并按照职级不同分别拨给。 表2:东北驻防八旗官兵职级及随缺地情况表  资料来源:(清)长顺修,李桂林纂:《吉林通志》卷30,《食货志三·田赋下》,长春:吉林文史出版社1986年,第525—528页。 随缺地按照征租章程,每垧核租银一钱八分。此项地亩,除将军、副都统早经拨设外,其余皆藉各该地方屯田或放垦而奏设,时间有先有后。以吉林将军辖区为例,所属各城八旗田、随缺地及拨给时间如下: 表3:吉林将军所辖各城八旗田、随缺地及拨给时间表  资料来源:《吉林通志》卷30,《食货志三·田赋下·旗田》,第525—530页。 此外,东北驻防八旗占有土地形式尚有旗余地、义仓地等,新满洲亦应占有此类土地,但因史料阙失,目前尚无法直接证明。 吉林及宁古塔等地因气候、灌溉等条件好而农耕较发达,吉林乌喇“地宜稷、宜穀、宜稗,三月播种,八月获刈”。[32]宁古塔“地极肥饶,五谷俱生,惟无稻米。四月初播种,八月内俱收获矣”。[33]然而从总体来看,新满洲耕种方式还较为落后,一般不讲究精耕细作,多采用轮种法,“数年后地力以尽,则弃之,不以粪”。[34]“岁易其地,待雨而播,不雨则终不破土,故饥岁恒多。雨后,相水坎处,携妇子、牛羊以往,毡庐孤立,布种辄去,不复顾。逮秋复来,草莠杂获。计一亩所得,不及民田之半。”[35]下种后不施肥,不铲锄,广种薄收粗放式耕垦,故产量不高。 此外,东北地区“风俗以耕牧为本,地广而民稀,开荒任地则获殖且倍”,[36]“地贵开荒,一岁锄之,犹荒也,再岁则熟,三四五岁则腴。”[37]东北荒地较多,可垦荒地较多。据《绝域纪略》亦载:“随山可耕,官给人耕地,四亩一行,如中华五亩。”[38]较好的耕垦条件,使大面积垦荒成为可能。因土地较多而且肥沃,“不施粪溉,不加耕耨,可足终岁之用,土膏肥沃可知。”[39]而且新满洲各部族垦荒可享受数年不起科的待遇,因而新满洲对此较为积极。 综上可见,清政府对东北地区“新满洲”编旗设防、发放俸饷的同时,还将旗地与随缺地等分配给“新满洲”,使其可依靠垦荒及出租旗地收入以贴补战时装备所需及赡养家眷。但因新满洲各部族居处环境及生活经历的差异,从生产生活方式上看,新满洲披甲入旗后,锡伯族等经历了由渔猎、游牧向农耕定居的过渡,多从事农业生产,成为“咸务稼穑”的旗人;而布特哈、鄂伦春等世居白山黑水间的新满洲仍主要以采集、捕鱼及狩猎为谋生手段,尤以狩猎为重,其生活方式甚至延续至今。 注释:[1]“新满洲”一词是在定“满洲”族称之前出现的,亦称“伊彻满洲”,是相对于“佛满洲”、“旧满洲”而言的。本文所指“新满洲”一般系指“定鼎后入旗”,其中主要是在康熙、雍正时期编入旗籍者。关于“新满洲”名称问题,参见陈鹏:《清代东北地区库雅喇“新满洲”形成初探》,《民族研究》2008年第1期;《清代前期东北地区赫哲“新满洲”形成初探》,《史学集刊》2007年第6期。笔者在文中对“新满洲”有详细阐述。 [2][清]萨英额:《吉林外纪》卷8,《风俗》,长春,吉林文史出版社1986年,第117—118页。 [3]朱约之、崔龙藩监修,何廉惠等总纂:《珲春县志》卷4,《田制》,载李澍田主编:《珲春史志》,长春,吉林文史出版社1990年,第110页。 [4][清]张缙彦:《宁古塔山水记》,《新城》,载李兴盛、安春杰主编:《何陋居集》,哈尔滨,黑龙江人民出版社1997年,第272页。 [5]《清世祖实录》卷31,顺治四年三月庚午。 [6]罗振玉编:《天聪朝臣工奏议》,《高士俊谨陈末议奏》,载潘喆、孙方明、李鸿彬编:《清入关前史料选辑》(二),北京,中国人民大学出版社1989年,第8页。 [7][清]徐宗亮:《黑龙江述略》卷3,《职官》,哈尔滨,黑龙江人民出版社1985年,第45页。 [8][清]赵尔巽等:《清史稿》卷120,《志九十五·食货一》,北京,中华书局1977年,第3495—3496页。 [9]《清圣祖实录》卷87,康熙十八年十二月癸未。 [10]《钦定大清会典则例》卷139,《盛京户部》,四库全书本。 [11]《清圣祖实录》卷91,康熙十九年八月壬戌。 [12]《钦定大清会典则例》卷34,《户部·田赋一》,四库全书本。 [13]《清圣祖实录》卷102,康熙二十一年五月丙寅。 [14][15][29]《皇朝文献通考》卷5,《田赋考五》,四库全书本。 [16]参见董万崙:《清代库雅喇满洲研究》,《民族研究》1987年第4期,第103页。 [17]中国第一历史档案馆编译:《锡伯族档案史料》,沈阳,辽宁民族出版社1989年,第91页。 [18]中国第一历史档案馆编译:《锡伯族档案史料》,第92页。 [19]中国第一历史档案馆编译:《锡伯族档案史料》,第93—94页。 [20]中国第一历史档案馆编译:《锡伯族档案史料》,第96页。 [21]中国第一历史档案馆编译:《锡伯族档案史料》,第98页。 [22]万福麟监修、张伯英总纂:《黑龙江志稿》卷43,哈尔滨,黑龙江人民出版社1992年,第1806—1807页。 [23][清]西清:《黑龙江外记》卷4,哈尔滨,黑龙江人民出版社1984年,第41页。 [24][清]西清:《黑龙江外记》卷6,第67页。 [25][清]西清:《黑龙江外记》卷8,第84页。 [26][清]徐世昌等纂:《东三省政略》卷8,《旗务·黑龙江省·地亩篇》,长春,吉林文史出版社1989年,第1381页。 [27][清]萨英额:《吉林外纪》卷7,《田赋·旗田》,原文记载以上旗地共365092晌(垧),有误。第108页。 [28]乾隆敕撰:《钦定八旗通志》卷64,《土田志三》,长春,吉林文史出版社2002年,第1143页。 [30]《钦定八旗通志》卷65,《土田志四·土田规制》,第1154—1155页。 [31]《钦定八旗通志》卷65,《土田志四·土田规制》,第1156页。 [32][39][清]高士奇:《扈从东巡日录》卷下,载金毓黻主编:《辽海丛书》(一),沈阳,辽沈书社1985年,第227页。 [33][清]吴桭臣:《宁古塔纪略》,载杨宾等撰:《龙江三纪》,哈尔滨,黑龙江人民出版社1985年,第245页。 [34][36][清]张缙彦:《宁古塔山水记》,《石城》,载李兴盛、安春杰主编:《何陋居集》,哈尔滨,黑龙江人民出版社,1997年,第270页。 [35][清]方式济:《龙沙纪略》,《饮食》,载杨宾等撰:《龙江三纪》,第214—215页。 [37][清]方拱乾:《绝域纪略》,《土地》,载徐宗亮:《黑龙江述略》,第109页。 [38][清]方拱乾:《绝域纪略》,《土地》,第108—109页。 (责任编辑:admin) |