|

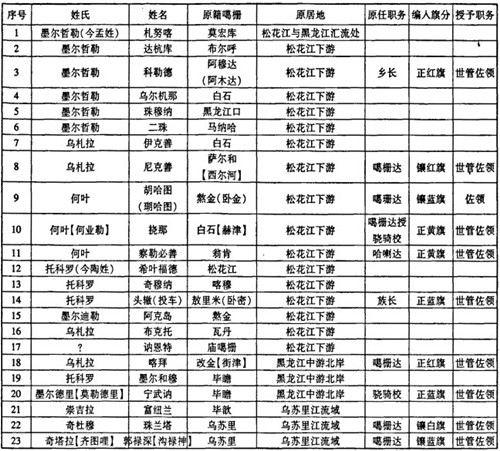

摘要:入关后,特别是在康雍时期,为加强对东北少数民族的管理、填补东北防务空虚、巩固东北边疆,清政府在东北地区实行“徙民编旗”政策,将少数民族部众大规模迁入内地,以“新满洲”形式编入满洲八旗,极大缓解了八旗兵源不足的问题,也为满洲共同体输入了新鲜血液。赫哲“新满洲”入旗后,即调往东北各地驻防,与旧满洲共处而全面满化,最终融入满族共同体,完成了由赫哲而新满洲,由新满洲而满洲的历史进程。 关键词:清代;东北;赫哲;新满洲 清代东北地区赫哲“新满洲”的招抚入旗,是“新满洲”及满族发展史上的重要事件,学界对此问题的研究尚不多见。①笔者不揣浅陋,拟对赫哲“新满洲”形成问题试作探讨,不当之处,敬请指正。预为说明的是,赫哲“新满洲”编旗始于顺治初年,一直持续到光绪年间,历时较长。限于篇幅,本文只论述至雍正时期。 一 首先界定一下“赫哲”、“新满洲”这两个名词的涵义。 清代文献中,赫哲多写作“赫真”、“黑斤”、“黑津”、“黑真”、“赫斤”、“赫金”、“黑哲”、“黑吉”、“赫吉斯”、“贺齐克哩”、“盖青”等,皆同音异译或异写,为赫哲语“下游”、“下方”、“东方”之意。“赫哲”一词始见于康熙初年,《清实录》载:“康熙二年(1663)三月壬辰,命四姓库里哈等进贡貂皮,照赫哲等国例,在宁古塔收纳。”[1](卷8,康熙二年三月壬辰)赫哲族名称繁多,有自称、互称和他称。因居地不同,自称各异:有那乃、那贝、那尼傲之分,均为“本地人”、“当地人”之意。上游人称下游人为“黑比乃”;而下游人称上游人为“苏力比乃”,这是内部互称。此外,赫哲人长期以鱼、兽肉为食,以鱼皮和狍皮为衣,故又有鱼皮部或鱼皮鞑子、狍皮鞑子等他称。又因其以狗拉爬犁作交通工具,也被称为使犬部或使犬国。还因其习俗不同,有赫哲喀喇、额登喀喇等别称。此外还有其他称呼,如窝稽鞑子、果尔特、奇楞等,这些都是泛称。初期,赫哲仅为该族部分部落之称,到了康熙中叶,始渐以赫哲之名作为该族统一族称。 “新满洲”一词是在定“满洲”族称之后出现的,清人萨英额《吉林外纪》称:“满洲有佛、伊彻之分。国语旧曰佛,新曰伊彻。”[2](P35)伊彻(Ice),满语,汉译“新”之意,音转为“伊齐”、“一气”、“义气”[3](P937)和“衣扯”、[4](P950)“异齐”、“伊车”[5](P136)等。因此,“新满洲”亦称“伊彻满洲”,其名称最早见于后金崇德二年(1637),“赐征朝鲜时归附新满洲巴图鲁麻福塔、叶辰及其妻并部下人众衣帽、靴带等物有差,宴于礼部。”[6](卷36,崇德二年六月己未) “新满洲”是相对于“旧满洲”而言的,新满洲与旧满洲所含意义及内容,在入关前后有所发展和区别。入关前,天聪九年(1635),清太宗皇太极改族称“诸申”(女真)为“满洲”后,将征服或新归附,并编入旗籍的东北边区女真余部及其他部族称为“伊彻满洲”或“新满洲”;而以前征服和编入族籍者,则相对而言称为“佛满洲”或“旧满洲”。入关后,一般把努尔哈赤、皇太极时期征服的,并编入八旗的女真诸部和其他部族称为“佛满洲”、《吉林外纪》卷3记载:“国朝定鼎以前编入旗者,为佛满洲”,第35页。“陈满洲”或“老满洲”;此后新编入旗籍的则称为“伊彻满洲”何秋涛《朔方备乘》卷1《东海诸部内属述略》记载:“其顺治、康熙年间续有招抚壮丁,愿迁内地编佐领,隶旗籍者,则以新满洲名之,国语所谓伊彻满洲也”,第136页。或“新满洲”。本文所指的“新满洲”一般系指“定鼎后入旗”,[2](P35)其中主要是在康熙、雍正时期编入旗籍者。 二 入关前,清政府为了统一黑龙江各部及获取兵源,先后17次对赫哲用兵,将其人口不断充实到满洲中来,赫哲人因此被大批迁入东北内地,编为新满洲。经过一段时期的融合,这些内迁编旗的赫哲人完成了由“新满洲”向“旧满洲”的转化,最后融入到满洲共同体中。入关后,为了填补东北防务空虚,并解决反击沙俄侵略及新设驻防城兵源等问题,清政府再度将留居原地的赫哲人大规模内迁,编设新满洲佐领,并编入驻防八旗。关于赫哲人编旗时间,凌纯声先生认为,“赫哲在明清之交,虽为满洲所招降,然仍保持其政治的独立,未编入旗籍。每年只到三姓进贡貂皮。……到了清光绪八年(1882),满清始将赫哲编入旗籍,设协领以统之。后设富克锦巡检。”[7](P56-57)实际上,早在清初,赫哲人已有相当人数被编入八旗,成为新满洲的重要组成部分,这个过程一直持续到光绪年间。 为减少阻力,清政府对赫哲人的内迁编旗一般采取先编户后编旗,循序渐进的方式进行。首先将边民内迁至宁古塔、三姓等地编户,使之与旧满洲共同生活,过渡一段时间适应后再编入旗籍。其编旗过程大体可分为顺治、康熙、雍正三个时期: (一)顺治时期。赫哲人编旗始于顺治二年(1645)。据《依兰县志》记载:“顺治二年,将征山东之赫哲兵未出天花者全行撤回”,[8](P1)驻防于三姓(今黑龙江省依兰)。随之,清政府对归服的赫哲部落头人封官赐爵;再将部分头人迁至盛京及北京等地,实行“分而治之”,这部分赫哲人遂逐渐融入到满族之中。此次入旗的赫哲人并未担任佐领,尤其是世管佐领等实职,实际担任的仍多是世袭哈喇达(姓长)或噶栅达(乡长)等原职。 (二)康熙时期。康熙元年(1662),清政府将宁古塔昂邦章京改称镇守宁古塔等处将军,并正式颁布了《招抚新满洲令》:“自宁古塔出兵招新满洲一百户者,准给头等军功;八十户者,准给二等军功;六十户者,准给三等军功;四十户者,准给四等军功;二十户者,准给五等军功。如不系出兵遣人招抚、及自行来投者,俱不准。”《光绪大清会典事例》卷576,转引自《吉林通志》卷51《武备志二•兵制二•驻防下》,第829页。这一政策反映了清政府积极招抚新满洲,扩大满洲八旗的迫切态度;也反映了加强东北边防,防御沙俄入侵的迫切需要。《招抚新满洲令》颁布后,主要由首任宁古塔将军巴海具体执行招抚计划。康熙皇帝亲自召见巴海,《清圣祖实录》卷37,康熙十年十月辛巳:“召宁古塔将军巴海,问宁古塔及瓦尔喀、胡尔哈人民风俗。”并作出指示:“当善为防之,尤须广布教化,多方训迪,以副朕怀远至意”。[1](卷37,康熙十年十月壬辰)但清政府此时仍忙于统一战争,对于新满洲的招抚收效甚微。康熙十二年(1673)底,三藩之乱爆发,“调盛京官兵一千,令副都统鄂泰帅之至京。乌喇兵七百,令副都统安珠护,遣章京帅赴盛京。其宁古塔兵,令将军巴海调发镇守乌喇。”[1](卷51,康熙十三年十二月庚子)为了填补八旗调动出现的东北防务空虚,清政府继续积极招徕赫哲边民内迁编旗,并很快收到了成效。 宁古塔新满洲佐领的编设。赫哲新满洲的编旗首先在宁古塔进行。康熙十三年(1674),世居“松阿里乌喇、诺罗河、吴苏里乌喇、木伦等处居住墨尔折勒氏部落”《康熙起居注》十三年十一月已丑,见上引刘小萌《清前期东北边疆“徙民编旗”考察》,载吕一燃主编《中国边疆史地论集》,黑龙江教育出版社1991年版,第217页。,“累世输贡,至是,因宣上德招之,其长札努喀、布克托等愿率众内迁。于是请安置于宁古塔附近。”[9](P1377)清政府遂在宁古塔进行有史以来最大规模的一次“新满洲”编旗活动,将内徙于宁古塔的赫哲4700余丁及其眷属共编设40个新满洲佐领(额兵2000),“以札努喀、布克托及诸族属任之,分辖其众,号新满洲。”[9](P1377)需要指出的是,清政府内迁赫哲部边民编旗时还充分考虑了其噶栅编户制原有的地域与血缘组织,以该部“骑射娴熟,投诚日久,自归依以来,气习渐改,颇守法制”,《康熙起居注》十三年十一月已丑,见上引刘小萌文。规定:“伊彻满洲率族众来投者,遂编其穆昆达为世袭佐领,阿喇哈穆昆达为世袭骁骑校。率所属来投者,遂编其嘎山达为世袭佐领,法拉哈达为世袭骁骑校。”[2](P36)此项规定,反映了清政府对东北边民的管理方式由噶珊编户向编旗设佐的政策性转变。 此次编设新满洲佐领有据可查者如下表: 表1 康熙十三年宁古塔编设新满洲佐领出身表  上表可见,载于史篇的具有原籍及姓氏的23名佐领,约占40个新满洲佐领的一半以上。其中,来自松花江下游噶栅17人,黑龙江中游及毕瞻河(今俄境比占河)流域3人,乌苏里江流域3人。麻晓燕、那晓波《清初墨尔哲勒氏新满洲考述》认为:来自松花江下游噶栅15人,来自黑龙江下游及毕瞻河流域5人,来自乌苏里江流域3人(《黑龙江民族丛刊》1994年第2期,第58页)。此表不但印证了《康熙起居注》和《清圣祖实录》的有关记载,也进一步明确了这些新满洲佐领的主要来源,是原居于松花江下游与黑龙江中游及其北岸毕瞻河流域的以墨尔哲勒氏为核心的黑龙江虎尔哈部,即墨尔哲勒氏酋长羌图礼长期统辖的部落,并吸收了乌苏里江下游及支流毕歆河、诺罗河、木伦河的散居部民。其中札努喀即羌图礼之子,达杭库、科勒德、布克托、奇穆纳、二珠、阿克岛等人,均是其属下噶栅达。辽宁省图书馆古籍部整理《八旗满洲氏族通谱》卷30《布克韬传》、卷49《奇穆纳传》、卷52《强图理传》、《希尔关传》。在这些新满洲佐领中,墨尔哲勒氏作为享有广泛影响的望族大姓,均被编入宁古塔驻防八旗,编设了近10个佐领。因此,史籍上往往以墨尔哲勒氏来涵盖这些新满洲佐领,俗称“墨尔根四十佐领”。奕赓《佳梦轩丛著》,《管见所及》记载:“康熙十年墨尔哲勒屯长来归,编为墨尔根四十佐领,号为新满洲”,北京古籍出版社1994年版,第93页,时间有误。 同年十一月,巴海亲率内迁新编“新满洲”佐领到北京,康熙帝对此十分重视,亲自召见新满洲佐领及编旗有功人员。史载,“镇守宁古塔将军巴海,率松阿里吴喇(松花江)、诺罗河、吴苏路乌喇(乌苏里江)、木伦居住之墨尔折勒氏新满洲佐领四十员,并佐领下人等,入觐行礼。上命射,赐茶酒”,[1](卷50,康熙十三年十一月已丑)并赏赐“佐领扎奴喀、布克托等衣帽鞍马有差。”[1](卷52,康熙十四年正月癸亥) 康熙十五年(1676),珠穆纳喀(孟姓),“由黑龙江口以乡长……率所部来归,编入宁古塔满洲镶白旗,赏予世管佐领。”[10](卷4)十六年(1677),在吉林“增新满洲兵一千二百二十一名”,[11](卷27)“将伊撤人等编设佐领二十六员”。《盛京通志》卷52《兵防二》;萨英额《吉林外纪》卷3《建置沿革》载:“(康熙)十六年,添设新满洲佐领二十六员”;李澍田、宋抵点校:《吉林志书》,《官额》,记载:“康熙十六年,将移来新满洲人等编设佐领时,添设佐领二十六员”,吉林文史出版社1988年版。十七年(1678),“添设新满洲佐领三员”。[2](P38)同年,清政府决定对“设法迁移查努喀等各姓新满洲户口,于宁古塔、乌喇编为佐领,安插咸令得所,怀柔远人,有裨军国”[1](卷72,康熙十七年三月癸亥)的宁古塔将军巴海等“应给世职,以示鼓励”。此后,赫哲人主要在三姓编旗。 三姓新满洲佐领的编设。康熙五十三年(1714),设置三姓协领衙门,《依兰县文物志》编写组编纂《依兰县文物志》认为是康熙三十一年(1692),设三姓协领衙门,有误,第7页。“添设三姓协领一员,防御四员,新满洲佐领四员”,[2](P39)管辖松花江下游、黑龙江中下游、乌苏里江流域直达东海沿岸这一广大区域。同时将松花江下游至三江汇流附近的葛依克勒氏、努业勒氏、胡什哈哩氏及后迁来的舒穆禄氏四姓赫哲人移驻三姓。又将“拏业勒氏哈赉达一名带来壮丁四百九十三名,舒穆鲁氏嘎山达即乡长崇古(吉)喀等壮丁二十五名,葛依克勒氏哈赉达二名带来壮丁七百九十三名,胡什喀哩氏哈赉达一名带来壮丁一百八十一名。以上共一千五百三十余丁,编四佐领”,并从“此四佐领下拣选披甲二百名”,[9](P830)“即以捕貂之新满洲二百名充三姓额兵”,[9](P818)编入镶黄、正黄、正白、正红四旗。姜洪波《清代赫哲氏族制瓦解之我见》(《黑龙江民族丛刊》1989年3期),认为是康熙十三年(1674),赫哲葛、胡、卢、舒四姓被编入正黄旗、正红旗、正白旗和镶黄旗,时间有误;又《吉林通志》卷51《武备志二•兵制二•驻防下》,记载:“镶黄旗设二佐领,正黄、正白旗各一佐领。该丁有土可守。而镶黄一佐领或著正红兼之”。以葛依克勒、努业勒、胡什哈哩、舒穆禄四姓氏族长编为世管佐领,其余未被编为披甲的“闲散丁等按各姓归四佐领下管辖”。[9](P830)四姓赫哲所编佐领情况见下表: 表2 三姓新满洲佐领情况表  (三)雍正时期,三姓新满洲佐领的增设。雍正十年(1732),清政府由于扩大军队建置,大幅扩充兵源,每佐领兵额由康熙年间的50名增至100名;同时在三姓新增16佐领,当地驻军由200猛增至2000名,新添官兵1800名均为赫哲新满洲,其中在四姓赫哲中挑选800名披甲,添设佐领6员;《清世宗实录》卷112,雍正九年十一月辛已:“添设三姓地方副都统一员、佐领六员、防御四员、笔帖式二员、披甲八百员。”随后又从八姓八姓为乌尔衮克勒、那穆都鲁、霍尔佛可尔、穆里雅连、古发廷、希努尔呼、巴拉、恰喀拉。赫哲中挑兵1000名,编为10佐领,《清世宗实录》卷119,雍正十年闰五月己亥:“办理军机大臣等议复:宁古塔将军常德遵旨议奏,八姓地方人内,请挑兵一千名,编为十佐领,各设佐领一员,骁骑校一员,照三姓例给与俸饷器械。”将来自乌苏里下游至黑龙江下游南段乌苏里、德克登其等处所居之八姓赫哲打牲人等移驻三姓之地,与原三姓官兵一并驻扎。 综上,除去入关前内迁编旗的赫哲人之外,仅康熙、雍正年间内迁编入新满洲的赫哲人就在2万人以上(康熙时期共编设赫哲新满洲74佐,雍正时期16佐,共90佐)。这些内迁编旗的赫哲人缓解了清政府八旗兵源不足的问题,成为新满洲中最重要的组成部分,更重要的是为满洲共同体输入了新鲜血液。然而大量的赫哲人被清政府内迁编旗却使留在黑龙江下游地区的赫哲人越来越少,道光二十年(1840),赫哲虽然仍是黑龙江下游及乌苏里地区人口最多的少数民族,但实际人口估计只有五六千人,即使加上未被统计在内的人户,总数也不会超过万人。[12](P1485) 三 早在后金时期,赫哲人即被招抚内迁编旗。入关后,赫哲人再次南迁入旗,清政府编设赫哲“新满洲”的目的在于利用其“娴熟骑射”的本领以增强边疆的防御力量,因此他们被编入新满洲不久,即“从虎尔哈迁至宁古塔,又迁至奉天。”[13](卷1)这些“披甲入旗”的赫哲人,开始从原居地调往各地驻防。 康熙十五年(1676),宁古塔将军巴海移镇吉林乌拉,墨尔哲勒氏等新旧满洲兵2000名随之移驻吉林乌拉。[14](卷182)康熙十七年(1678),清政府为补充因兵丁被调往京师而空虚的盛京驻防,“奉谕旨将新满洲副都统衔布克头、扎努喀三十一佐领管下人丁,连眷属共一万余口,俱著改住盛京,各随各牛录管理当差在案”。崇厚《盛京典制备考》卷4《将军公署公司事宜》,转引自定宜庄《清代八旗驻防研究》,辽宁民族出版社2003年版,第63页。将31个赫哲新满洲佐领共1131户,壮丁3531人,眷属11180余口移驻盛京驻防各处。赫哲人迁移到盛京地区后,清政府按满洲制度“计丁授田”,发给籽种、耕牛,使其开始定居生活。据《钦定八旗通志》记载,盛京将军所属驻防共有新满洲佐领38个,其中盛京23个、义州7个、开原1个、锦州4个、广宁3个,[15](卷35)各驻防新满洲增兵额数见下表: 表3 盛京将军所属驻防新满洲增兵额数  康熙二十一年(1682),三藩平定。二十二年(1683),为抗击沙俄,宁古塔副都统萨布素奉命率宁古塔、吉林乌拉八旗兵丁1500名北征。不久,萨布素升为黑龙江将军,将从征的八旗兵丁家眷由宁古塔迁到黑龙江,其中有部分新满洲留居于黑龙江地区驻防,并随将军移镇而分驻于黑龙江城、墨尔根、齐齐哈尔等地,如与陶姓共建三家子屯的孟姓(莫勒吉勒哈拉),即是清初移驻齐齐哈尔的墨尔哲勒氏新满洲。其家谱证明他们来自宁古塔、吉林乌拉等地,“在齐齐哈尔城中甚至在爱辉,都有他们的同族或本家,爱辉驻防曾到过三家子屯核对《家谱》,即是一个明证。”[16](P23-24) 《尼布楚条约》签订后,清政府为充实黑龙江边防,解决新设驻防城兵源,又从宁古塔、吉林两地调兵北上。康熙二十九年(1690),从宁古塔“拨兵二百名,移驻黑龙江”、[11](卷27)吉林“拨往黑龙江驻防兵八百名”,[11](卷27)分驻齐齐哈尔、瑷珲两城。这些兵丁中,除部分库雅喇人外,大多数是赫哲人。 雍正十三年(1735),又有部分新满洲由齐齐哈尔迁到呼兰驻防。《呼兰府志》记载:“满洲皆宁古塔、吉林两城驻防,从征罗刹有功,遂留爱珲,四迁始移驻呼兰城。再迁墨尔根,三迁齐齐哈尔。有札库塔氏,包姓……莫哲勒氏,孟姓;”[17](P1811)文中所谓莫哲勒氏即为墨尔哲勒氏。可见,墨尔哲勒氏新满洲居地变迁十分明显:先后从宁古塔调往吉林乌拉、盛京、北京、黑龙江城、墨尔根、齐齐哈尔、呼兰等地。 清政府将编入旗籍的赫哲“新满洲”归由相应的八旗组织管理,与旧满洲享有同等政治待遇和应尽义务。他们世代从军,“既为旗籍,遵清室征兵之制,生子即报本旗,注于册档。成丁后遇有征伐之事,即须入伍从戎……洎承平之世,除服职旗署外,余皆耕读为业。”《卢氏宗谱》谱序。转引自张嘉宾主编《赫哲族研究》,哈尔滨出版社2003年版,第5页。到达新居地的赫哲“新满洲”,开始慢慢融入新的环境中。在其入旗之初,他们与旧满洲之间,还存在着一定的民族差别,但经过长期的共同生活,原来的差异逐渐消失,从生产方式到生活习俗,都发生了彻底地变化:从“向以捕鱼为生,不谙农耕”的渔猎民变为“披甲种地,顶补当差”的旗人;入旗前原“无文字,刻木记事”,入旗后“颇习满文”。到康熙末年,俨然是“礼貌言谈,亦几于满汉无异矣”;[4](P950)在服饰上也发生“初服鱼皮,今则服大清衣冠”[4](P851)的变化。这一系列变化表明,“新满洲”已在经济生活、文化习俗、思想意识等方面全面满化,从而完成了由赫哲而新满洲,由新满洲而满族的历史过程。因此,成书于道光年间的《吉林外纪》才记载为:“佛与伊彻、库雅喇,皆满洲也。”[2](P36) 参考文献: [1]马齐等.清圣祖实录[M].北京:中华书局,1985. [2]萨英额.吉林外纪[Z].长春:吉林文史出版社,1986. [3]任国绪.宦海伏波大事记[Z].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1994. [4]李兴盛,吕观仁.渤海国志长编[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1995. [5]何秋涛.朔方备乘[M].台北:文海出版社,1964. [6]觉罗勒德洪.清太宗实录[M].北京:中华书局,1985. [7]凌纯声.松花江下游的赫哲族[M].南京国立中央研究院历史语言研究所,1934. [8]杨步墀.依兰县志[M].1920年铅印本. [9]长顺修.吉林通志[M].长春:吉林文史出版社,1986. [10]王世选修.梅文昭纂.宁安县志[Z].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2005. [11]鄂尔泰等.八旗通志初集[Z].长春:东北师范大学出版社,1985. [12]佟冬.中国东北史[M].长春:吉林文史出版社,2006. [13]魏源.圣武记[M].北京:中华书局,1984. [14]清高宗敕撰.清朝文献通考[M].上海:商务印书馆,1936. [15]乾隆敕撰.钦定八旗通志[Z].长春:吉林文史出版社,2002. [16]金启孮.满族的历史与生活——三家子屯调查报告[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1981. [17]李兴盛,辛欣,王宪君.黑水郭氏世系录[Z].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003. (责任编辑:admin) |